贵阳市近70年气候突变检测及变化趋势分析

2021-09-26于海英陈淑伶杨莉琳戴婧婧郑燕飞

于海英,陈淑伶,杨莉琳,戴婧婧, 郑燕飞,梁 琍,邱 岚

1. 铜仁学院 贵州省梵净山地区生物多样性保护与利用重点实验室/农林工程与规划学院,贵州 铜仁 554300;2. 河北省香河县农业农村局,河北 香河 065400

气候变化是当今世界各国政府和科学界广泛关注的热点话题,对人类生存和发展有着深刻的影响.贵州省位于青藏高原东斜坡,境内地势西高东低,地貌多为山地和丘陵.由于地处亚热带低纬高原地区,气候复杂多变,灾害频繁,加之喀斯特石漠化环境土壤理化性质的变化和人为因素的影响,属于受气候影响较大的生态脆弱区[1].同时,贵州省农业生产自然条件较差、基础设施落后,粮食产量不高,加之气温、降水量等气候因素变化对农作物物候和产量的影响,使贵州省粮食生产面临着种种不确定因素的冲击[2].因此,研究贵州省的气候变化特征对其生态环境保护及农业生产发展有重要的意义.

1880-2012年,全球平均温度升高了0.85 ℃(0.65~1.06 ℃),其中,1983-2012年可能是北半球近1 400年来气温最高的30年[3].而近百年来(1909-2011年)我国陆地平均增温速率则高于全球平均值,达0.9~1.5 ℃[4],但国内气候变化存在显著的区域差异.在整体增温的背景下,我国出现了一个以四川盆地为中心的变冷区,并延伸到了陕西南部、云南和贵州地区[5].对贵州省的研究发现,贵州近几十年的年平均气温呈上升趋势[6-7],1960-2016年间气温的变化速率为每十年上升0.13 ℃[6].但贵阳市的气温却表现出下降态势,1981-2010年间,年均气温变化速率为每年降低0.10 ℃[7].也有学者指出1951-2010年间贵阳年平均气温呈微弱下降趋势,而2001-2010年平均气温则下降显著[8].不过对2000年前气温的研究则发现贵阳市处于一定的升温状态: 1921-1999年间,贵阳市冬春季处于增暖期,夏秋季处于变冷期,全年处于增暖期[9];1961-2000年间,贵阳气温有上升趋势,但是上升幅度较小[10].

可见,针对贵阳市气候变化的研究因为研究的方法与时段不同,结论不太一致.同时,由于贵阳气象站在2000年迁站,气象要素可能存在非均一性问题.因此为了检验贵阳市是否在变冷及其最新的气候变化情况,本文分析了贵阳市在1951-2019年的气温、日照时数、降水量及有效降水日数等气象因素的突变情况及变化趋势,以期为其他研究者及农林等行业的生产实践者提供一定的参考.

1 研究概况与方法

1.1 研究区概况

贵阳市位于贵州省中部,地处东经106°07′至107°17′,北纬26°11′至26°55′之间.贵阳是典型的喀斯特山地城市[11],地貌为以山地、丘陵为主的丘原盆地,海拔1 100 m左右.常年受西风带控制,属于亚热带湿润温和型气候,年均气温为15.3 ℃,年均降雨量1 200 mm左右.贵阳夏季平均气温为23 ℃,是国内著名的避暑胜地.

1.2 数据及处理

本研究采用的气候资料为1951-2019年贵阳市气候月值数据,来源于国家气象科学数据中心.贵阳气象站于2000年1月1日由市区(新华路)迁至郊区(扶风东路),导致原始资料存在不均一性[12-13].因此,研究所用数据来源于两个数据集,一个是中国近50年均一化历史气温数据集(1951-2004年),另一个是中国地面气候资料月值数据集(1951年至今).为形成均一化的气温数据,1951-2004年的气温资料取自前一数据集,2005-2019年的气温资料取自后一数据集,其他气象要素均取自第一个数据集.气象要素包括平均气温(℃)、平均最高气温(℃)、平均最低气温(℃)、20:00-20:00降水量(mm)、日照时数(h)、日降水量≥0.1 mm日数(即有效降水日数).将数据进行整理并统一格式后,计算其年值及各季节的值,春季为3-5月,夏季为6-8月,秋季为9-11月,冬季为1-2月.

1.3 研究方法

由于突变点的出现会对变化趋势分析产生显著影响[14],因此我们首先进行突变检测分析再进行变化趋势分析.本文采用Pettitt检验方法,此方法基于Mann-Whitney统计,利用符合秩和序列来检测一个时间序列中均值是否在某个点发生突变[15].其计算统计量Ut,n的公式如下:

(1)

若存在t时刻满足

(2)

则t点处为突变点,计算显著性

如果p≤0.05,则认为检测出的突变点具有统计学意义[16].Pettitt检验的主要优点是对异常值和偏态分布不太敏感,并且可以计算检验的显著性[17],已成功地应用在很多前人的研究中[18-19].本文在R语言软件中应用“trend”程序包中的“pettitt.test”函数进行突变点检验分析.

对于出现突变点的气象要素,我们分别分析突变点前后两个阶段的变化趋势;对没有出现突变点的要素,我们对其在整个研究时段内的变化趋势进行分析.变化趋势分析利用最小二乘法建立气象要素和年代之间的线性回归.最后计算各气象要素之间的相关系数,以便进一步了解气象要素之间的关联及引起气象要素变化的原因.

2 结果与分析

2.1 贵阳市气温的变化特征

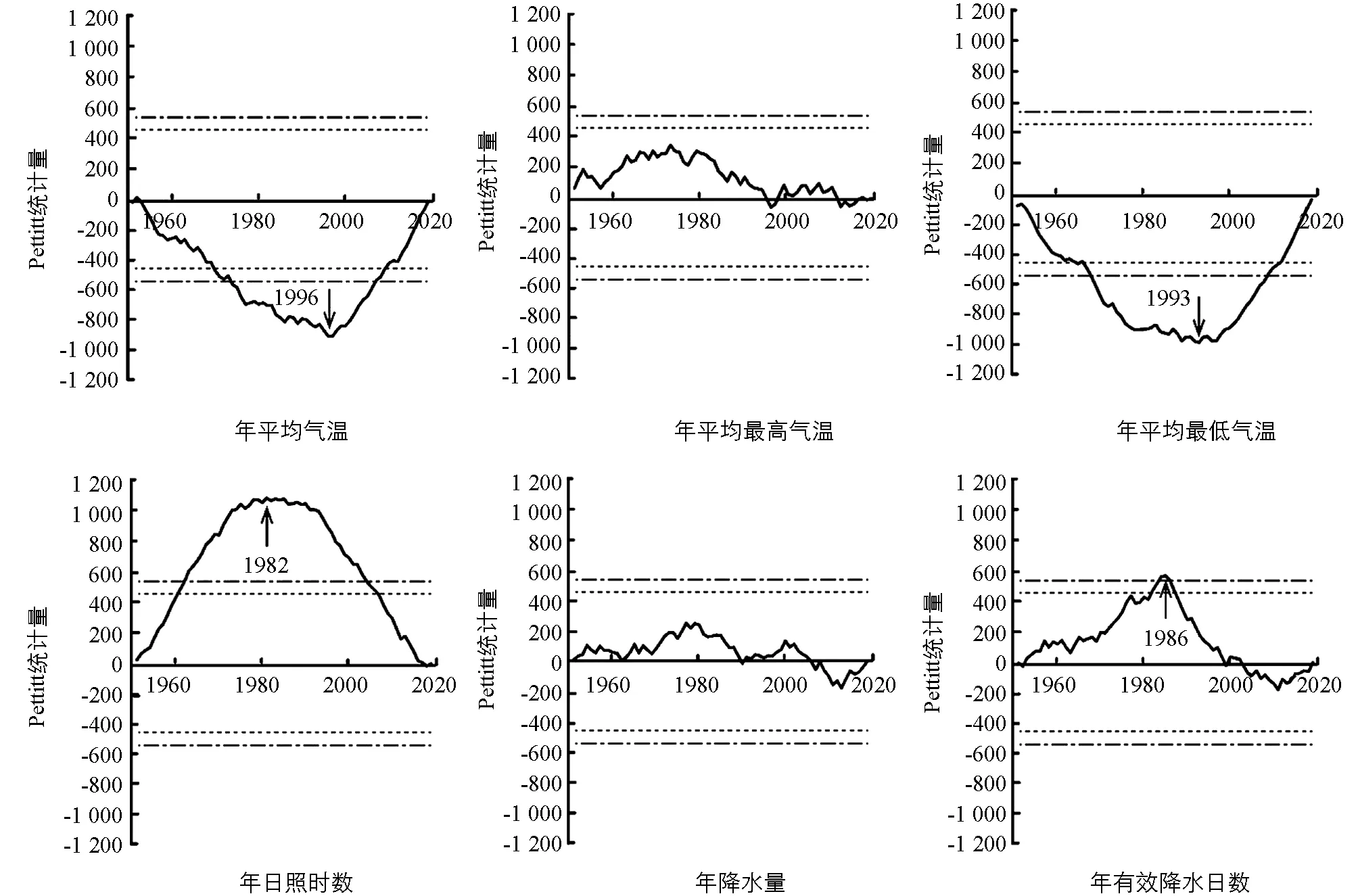

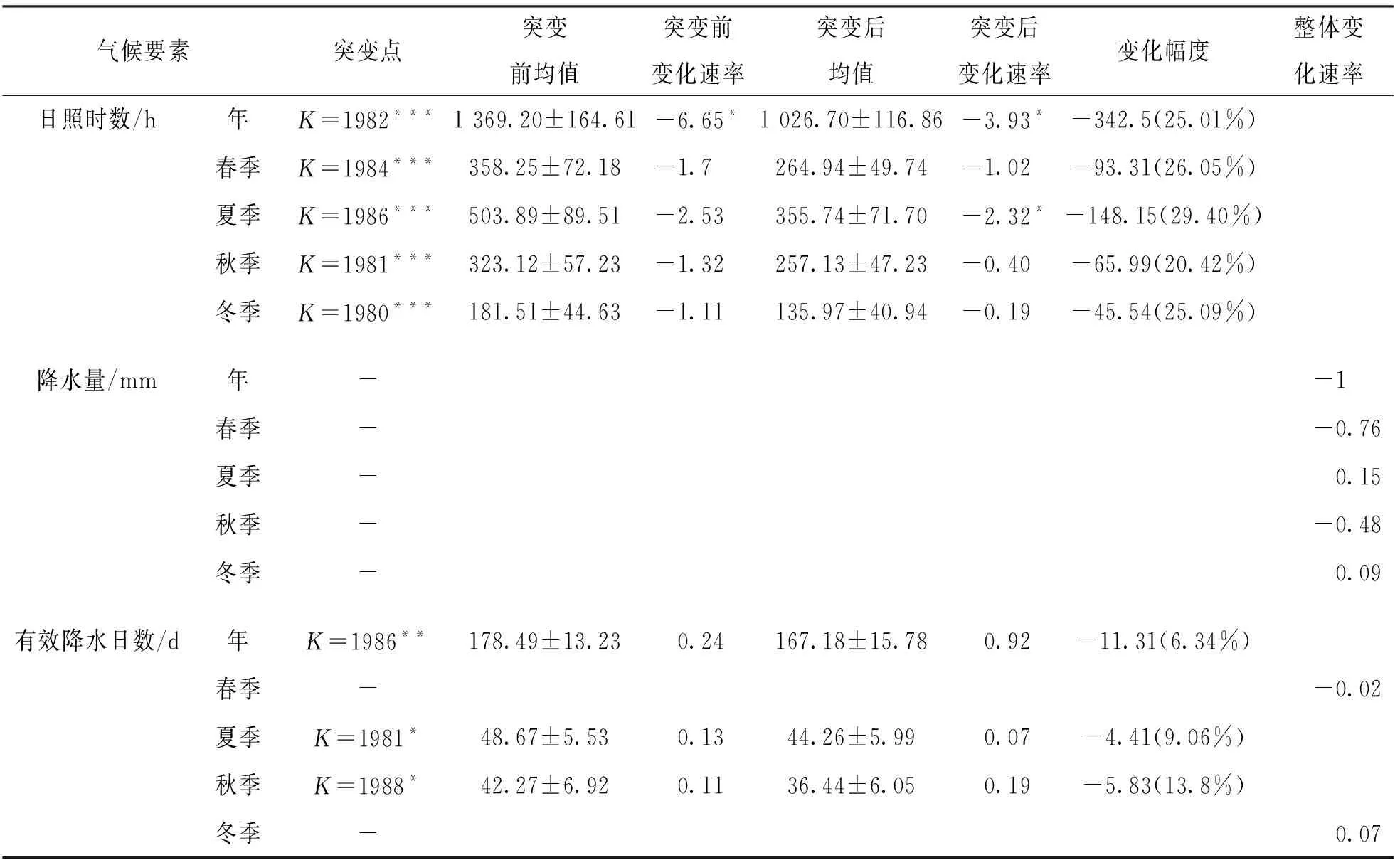

从表1和图1可以看出贵阳市的平均气温和平均最低气温在1951-2019年间发生了突变,除了冬季气温外,其他气温突变点都发生在20世纪90年代早中期,而平均最高气温则没有发生突变.年平均气温和年平均最低气温分别在1996年和1993年出现了显著突变(p<0.001),气温均值显著上升,分别为从13.60 ℃增至14.54 ℃(上升0.94 ℃)和从10.59 ℃升至11.62 ℃(上升1.03 ℃).春夏秋冬4个季节的平均气温突变时间分别在1996年(p<0.001)、1997年(p<0.001)、1997年(p<0.001)和1985年(p<0.05);气温均值分别从突变前的13.90 ℃,21.39 ℃,14.51 ℃和4.40 ℃,升至突变后的14.91 ℃,22.25 ℃,15.63 ℃和5.31 ℃,分别升温1.01 ℃,0.87 ℃,1.12 ℃和0.91 ℃.春秋两季的平均气温增温幅度比冬夏两季更高.4个季节的平均最低气温突变时间则分别在1996年、1992年、1993年和1985年(p<0.001);气温均值分别从突变前的10.58 ℃,18.33 ℃,11.50 ℃和1.64 ℃,升至突变后的11.70 ℃,19.18 ℃,12.64 ℃和2.80 ℃,分别升温1.11 ℃,0.86 ℃,1.14 ℃和1.16 ℃.春、秋、冬3季的平均最低气温增温幅度跟夏季相比较高.

表1显示了气温要素在各阶段的变化趋势.对于出现突变点的气温要素,分别分析了其在突变点前后的变化趋势.年平均气温在1996年突变前没有显著的变化趋势,但在1996年后以每年以0.044 ℃的速度上升(p<0.01).年平均最低气温在1993年突变前后都出现了显著的增加趋势,突变前的增长速率为每年0.011 ℃(p<0.05),突变后的增长速率为每年0.056 ℃(p<0.001),可见年平均最低气温在突变点之后以更快的速度升高.春夏秋冬4个季节的平均气温和平均最低气温在突变点前都没有显著变化.春夏两季的平均气温在突变点后显著上升,平均每年分别增温0.073 ℃(p<0.01)和0.053 ℃(p<0.001).秋冬两季的平均气温在突变点之后没有显著变化.春、夏、秋3季的平均最低气温在突变点后显著增加,增温率分别为每年0.087 ℃,0.054 ℃和0.063 ℃(p<0.001).冬季的平均最低气温则在突变时间之后没有显著变化.

表1 1951-2019年贵阳市平均气温、平均最高气温、平均最低气温和平均气温日较差的突变点

对于没有出现突变点的气温要素,分析了其在整个研究期内的变化趋势.年平均最高气温和夏季平均最高气温在近70年里都表现出显著的下降趋势,降幅分别为每年0.008 ℃(p<0.05)和0.014 ℃(p<0.01).而春、秋、冬3季的平均最高气温则在整个研究期内没有显著变化.可见年平均最高气温的下降主要是由夏季平均最高气温的下降所致.

平均最高气温下降和平均最低气温上升导致的结果是气温日较差的减小.因此,本研究对气温日较差也做了突变检验和趋势分析.从表1可以看出,无论是年平均还是春夏秋冬4个季节的平均气温日较差都在过去70年里发生了突变,突变点集中在20世纪70年代末至90年代初.年平均气温日较差在1979年出现显著突变(p<0.001),日较差均值在突变点后显著减小,从8.99 ℃降至7.79 ℃(减小1.2 ℃).春夏秋冬4个季节的平均气温日较差突变时间分别在1983年、1992年、1980年和1979年(p<0.001);气温日较差均值则分别从突变前的9.98 ℃,9.11 ℃,8.36 ℃和8.23 ℃,降低至突变后的8.63 ℃,7.84 ℃,7.48 ℃和6.82 ℃,分别减小1.35 ℃,1.27 ℃,0.88 ℃和1.41 ℃.对于变化趋势来说,除了秋冬季节在突变前没有显著变化之外,其他时间段的平均气温日较差都呈显著下降趋势,下降速度为每年0.026~0.050 ℃.年平均气温日较差在1979年前以每年0.031 ℃(p<0.05)的速度减小,在1979年后以每年0.038 ℃(p<0.001)的速度减小.总体来说,平均气温日较差都在突变后以更快的速度减小.

2.2 贵阳市日照的变化特征

对于日照时数来说,无论是年值还是4个季节的值,其突变点都在20世纪80年代早中期: 年值在1982年,冬季在1980年,秋季在1981年,春季在1984年,夏季在1986年(p<0.001).表2显示了突变前后的变化.总的来说,突变后的日照时数跟突变前相比都显著减少了.突变前的年日照时数平均值为1 369.20 h,突变后为1 026.70 h,降幅为突变前的25.01%.各季节的日照时数在突变点前后的均值变化分别是: 春季日照时数从358.25 h减少到264.94 h,降幅为26.05%;夏季日照时数从503.89 h减少到355.74 h,降幅为29.40%;秋季日照时数从323.12 h减少到257.13 h,降幅为20.42%;冬季日照时数则从181.51 h减少到135.97 h,降幅为25.09%.由上可知,在1951至2019年间,贵阳市的日照时数在突变时间(20世纪80年代早中期)都出现了显著的降低,其中夏季下降得最多(图1、表2).

仅列出了各气象要素年值的突变检验统计值;黑色箭头代表发生突变的年份,黑色点线代表显著水平为5%,黑色点划线代表显著水平为1%.图1 1951-2019年贵阳市气象要素突变检验的Pettitt统计值

从突变时间前后的变化趋势来看,贵阳市年日照时数总体上呈减少的趋势.年日照时数在1982年前的变化速率为每年减少6.65 h(p<0.05),在1982年后的变化速率为每年减少3.93 h(p<0.05),变化速率在1982年后减小.除此之外,夏季日照时数在1986年以后显著减少,每年减少2.32 h(p<0.05).其他季节的日照时数在突变点前后变化不显著.

2.3 贵阳市降水的变化特征

贵阳市的年降水量和春夏秋冬4季的降水量没有出现显著的突变点.不同的是,年有效降水日数和夏秋两季的有效降水日数在20世纪80年代出现了突变点.年总有效降水日数的显著突变点发生在1986年前后(p<0.01),由之前的178.49 d减少为167.18 d,降幅为6.34%.夏季和秋季的有效降水日数则分别在1981年和1988年发生了突变(p<0.05),夏季由突变前的48.67 d减少到44.26 d(降幅为9.06%),秋季由突变前的42.27 d减少到36.44 d(降幅为13.80%).降水量变化趋势不显著.年有效降水日数在突变点1986年后以每年0.92 d(p<0.001)的速度增加.夏秋季节在突变前后的时段内变化趋势不显著.春季与冬季的有效降水日数也在整个研究时段内没有显著变化(表2).

表2 1951-2019年贵阳市日照时数、降水量和有效降水日数的突变点

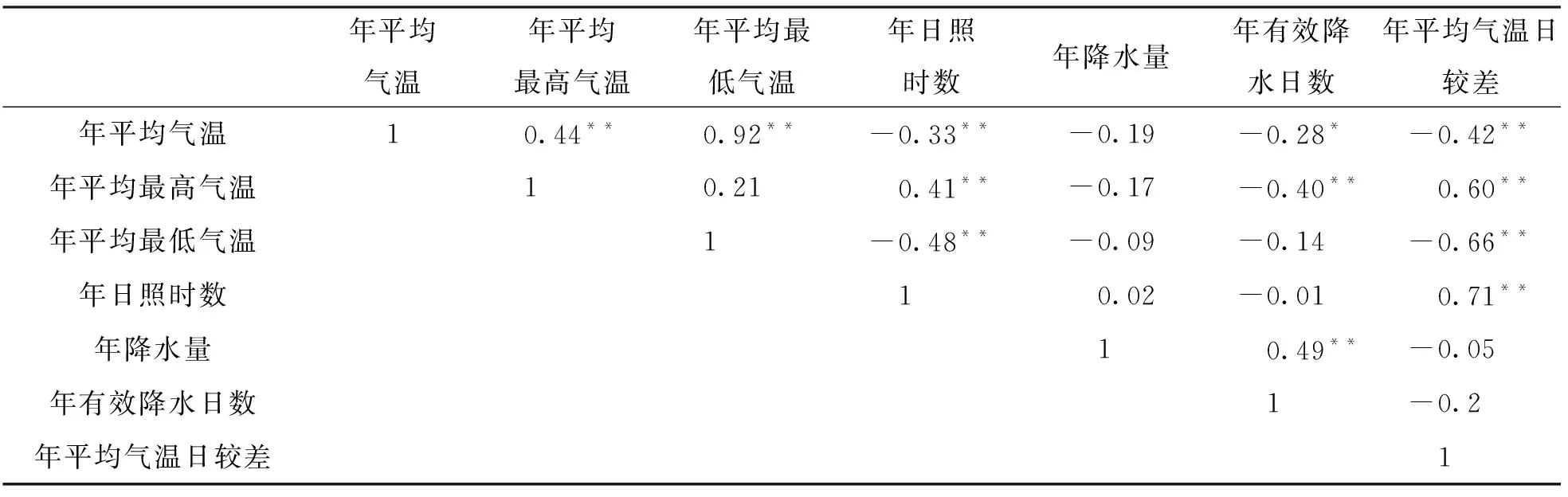

2.4 各气象要素之间的关联

研究结果看出,年平均气温与年平均最高气温、最低气温呈显著正相关,其相关系数分别为0.44和0.92(p<0.01).可见年平均气温与年平均最低气温的相关度非常高,而与年平均最高气温的相关度较低.从之前的结果也看到年平均气温与年平均最低气温两者的突变时间非常接近,且年平均最高气温在研究期内呈下降趋势,与年平均气温的趋势截然相反.由此推断近70年间年平均气温的升高主要由年平均最低气温的升高带动.年平均气温、年平均最低气温与年总日照时数呈负相关,相关系数分别为-0.33和-0.48(p<0.01),而年平均最高气温、年平均气温日较差与年总日照时数呈正相关,相关系数为0.41和0.71(p<0.01),日照时数的突变点与平均气温日较差的突变点都集中在20世纪80年代且非常接近.由此推断研究期内日照时数的不断下降是导致平均最高气温下降、平均最低气温上升和气温日较差加大的重要因素(表3).

表3 贵阳市各气象要素之间的相关系数

3 结论和讨论

3.1 结 论

1951-2019年,贵阳市的气候变化特征如下:

(1) 年平均气温和年平均最低气温在近70年总体呈上升趋势,而年平均最高气温呈下降趋势.年平均气温和年平均最低气温分别在1996年和1993年发生突变.年平均气温在1996年前没有显著变化,而在1996年后显著上升,每年增加0.044 ℃.年平均最低气温在1993年前后都显著上升,1993年后上升更加急剧,每年增加0.056 ℃.年平均最高气温在70年中没有发生突变.年平均气温日较差的突变点发生在1979年,突变点后显著降低,在突变前后的时段内均呈下降趋势.

(2) 日照时数在近70年间整体呈减少趋势.年总日照时数和各季节的总日照时数均发生了突变,突变点集中在20世纪80年代早中期,且突变的结果都是日照时数减少.在突变点前后的时段里,年日照时数也呈减少趋势.

(3) 降水在近70年间没有发生显著变化.年度及夏、秋两季的有效降水日数在20世纪80年代发生突变,并在突变点之后呈显著减少趋势.

(4) 年平均气温的升高主要是受年平均最低气温升高的影响.同时年平均最高气温的降低和年平均最低气温的显著升高导致了年平均气温日较差的显著减小,这与日照时数的减少密切相关.

3.2 讨 论

1951-2019年,贵阳市年平均气温整体呈上升趋势,这与近年来发现贵阳变冷的研究结果不同[7-8,20],其主要原因是贵阳气象站自2000年迁站后,气温观测值比迁站前低约1.4 ℃[12].本研究采用订正后的气象数据,避免了因迁站产生的温度不一致问题.有学者采用同一数据集进行物候研究也发现贵阳呈增温趋势[21].此外,贵阳市的气温变化趋势与贵州省相同,气温的突变时间也接近(分别为1996和2001年)[6].贵阳市的年平均气温在发生突变后,以非常快的幅度(每年0.044 ℃)上升.IPCC报告北半球21世纪第一个十年是最为温暖[3],贵州省的总体情况与之相同[6],本文对贵阳市的研究结论与两者一致.在突变点以前,贵阳市的年平均气温则没有显著变化,这与前人对贵阳市2000年前气温的研究结论相近[10].

本研究中,贵阳市的年平均气温上升主要由年平均最低气温的快速上升带动,而年平均最高气温则在研究期内显著下降,这就导致了年平均气温日较差的下降.前人的研究证明气温日较差在全球范围内普遍下降[22-23],在过去几十年里,我国气温日较差整体上也呈逐渐减小的趋势[24-25],其原因主要是平均最低气温的增幅明显大于平均最高气温.年平均最低气温在全国基本上都呈明显的变暖趋势,而平均最高气温却在东经95°以东和黄河以南地区呈降温趋势[24],贵阳市属于此平均最高气温下降的地区.

气溶胶和云量是影响日较差的主要因素[26],但研究发现中国的总云量呈下降趋势[26-27],因此气溶胶可能是引起中国气温日较差降低的主要原因,特别是硫酸盐气溶胶的存在会使最高气温降低,且这种降温作用在夏季最显著[28],这可能是贵阳市夏季最高气温显著降低的原因.此外,本研究发现贵阳市日照时数呈下降趋势,且突变时间在20世纪80年代早中期,这与其他对贵阳所在地区的研究一致[5,7,29].贵阳市气温日较差与日照时数呈显著正相关,因此气温日较差的降低与日照时数的减少关系密切,而日照的减少很可能是由气溶胶的增加引起的[26,30].白天气溶胶通过散射和吸收太阳辐射等使最高气温下降,而夜间通过长波辐射使最低气温上升,从而使气温日较差减小[31-32].此外,土地利用与覆盖变化[33]、云量、土壤湿度、降水和相对湿度等因素都会对气温日较差产生影响[34].引起贵阳市气温日较差减小的具体原因还有待进一步研究.

从农林及生态环境的角度来说,最高和最低气温对植物的作用机制不同,其不同的变化速率及由此引起的气温日较差的变化必然会对植物生长和碳汇产生重要的影响.目前,相关研究多采用平均气温,对最高和最低温度的变化差异及带来的影响还没有足够的关注,这可能会使研究人员关于气候对植物及生态系统的影响机制及未来预测产生偏差.因此,建议在未来的研究中考虑最高及最低气温的变化差异,将其纳入生态及地球系统等模型中,为应对和减缓气候变化对我国的影响提供支撑,这对贵州这样的喀斯特生态脆弱区尤其重要.本研究的不足之处是进行突变检测时只用了Pettitt检验一种方法,如果运用多种方法同时进行比较印证会使结果更加准确和可靠,需要在以后的研究中加以改进.