黄山市旅游休闲业态时空演化特征及其影响因素研究

2021-09-25钱宏健方叶兵张晓瑶杨洪伟

钱宏健,方叶兵,陆 林,张晓瑶,杨洪伟

(安徽师范大学 地理与旅游学院,安徽 芜湖 241003)

旅游休闲业态是旅游产业的一种基本形式,是实现旅游经济发展的基础载体,其空间布局既要满足本地居民的日常休闲需要,也要考虑外来游客在目的地的旅游体验[1,2]。在传统观光旅游消费形式向休闲、度假旅游转变的背景之下,旅游休闲产业的发展通过产业融合、功能复合等方式不仅对优化城市功能结构、提高城市发展质量、营造良好的旅游城市形象具有重要的作用,也为促进我国农村地区的一、二、三产业融合,提升农民收入,改善农村生态环境,实现美丽乡村建设和乡村振兴具有十分重要的意义[3-5]。

国外研究一般将“休闲”与“旅游”作为单独的两个领域,而国内往往将其视为“旅游+休闲”的整体来研究,创造出具有中国本土特色的词条[6],并将旅游景区、休闲餐饮、酒店住宿、休闲娱乐和休闲购物业等作为旅游休闲业态的主要集合型产业[7,8]。国外学者聚焦于微观城市旅游休闲产业,研究内容一类是从旅游主体的角度,基于休闲制约理论研究不同行为主体,如女性[9]、老年人[10]等的旅游休闲动机;另一类则是从政策制定者的角度出发,研究旅游休闲业的可持续及发展战略[11,12]等,认为旅游休闲产业的发展要兼顾经济增长与生态环境的关系。针对城市旅游休闲业态空间的研究早期主要是基于区位理论发展起来,其中最为典型的是“核心—边缘”理论模型在旅游领域的运用[13],近年来则更多从旅游休闲业态资源的角度出发,研究旅游休闲服务设施的空间 布 局[14]、空 间 建 构 与 演 化[15,16]、旅 游 资 源与交通关系[17,18]等。

国内对旅游休闲业态的研究正由旅游景区[19]、城市餐饮业[20]、住宿业[21]等某单一业态向多业态综合性研究转变。①从数据来源看,早期数据获取主要依赖于统计年鉴和实地调研等,对各旅游休闲业态的研究较为笼统且缺乏定位。如,谢慧颖通过田野调查和文献搜集法对福建省滨海旅游休闲新业态展开研究,分析了产业转型时期下滨海旅游休闲新业态的功能和特征[22];王丹丹通过对安徽省宏村的实地调研,探究了古村落旅游休闲业态的特征、业态变迁及其发生的机理[23]。伴随技术进步,互联网大数据为旅游地理、城市地理的空间分析提供了一条新路径,以POI为代表的大样本数据进一步丰富了对旅游休闲业态的空间格局研究,如利用POI数据识别西安城市旅游休闲业态的空间热点[24],探究乌鲁木齐市休闲空间格局[25]等。②从研究方法看,研究已由定性和定量分析相结合,向定性、定量和定位“三定”结合进行研究,极大地丰富了对旅游休闲业态的空间可视化表达。③从研究地域看,主要关注于省会城市,如福州市[26]、西安市[17]、成都市[27]等,这类城市兼具旅游客源地和旅游目的地型城市,而对旅游目的地型城市的旅游休闲业态空间格局及其成因缺乏关注。④从研究尺度看,受制于长期以来的城乡二元体制背景,已有研究多集中于城市内部主城区,割裂了市域尺度下城乡作为一个连续地域综合体[28]的完整性。伴随着经济发展、交通条件改善,城市旅游休闲产业在主城区基础上不断扩展,分布范围扩大到市域全局,这其中包括广大的乡村地区[29,30],现有研究大多从城市主城区范围展开研究,而从城市全域尺度研究则有利于观察城市旅游休闲产业发展的全貌。

鉴于此,本文以安徽省黄山市为例,从城市全局范围出发,分析旅游目的地型城市旅游休闲业态的时空演化特征及其成因,以期丰富现有城市旅游休闲业态的研究内容,并为黄山市旅游休闲产业空间布局、结构优化提供参考。

1 研究区概况、数据来源与研究方法

1.1 研究区概况

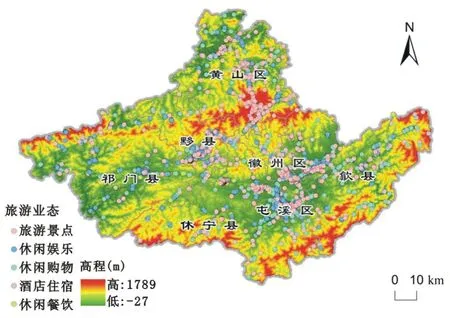

黄山市位于安徽省的南部,下辖屯溪区、黄山区、徽州区、歙县、休宁县、黟县、祁门县3区4县(图1)。自1979年邓小平同志提出“把黄山的牌子打出去”后,黄山市走出了一条引领安徽、示范全国、影响世界的旅游发展之路,现已成为我国著名的国际性旅游目的地城市,其优美的自然风光、深厚的文化底蕴吸引着全世界众多游游者前来观光旅游。2019年,黄山市共接待海内外旅游者7402.21万人次,实现旅游外汇收入9.30亿美元、国内旅游收入595.19亿元,实现旅游总收入659.45亿元,占全市国民生产总值的80.6%。黄山市是全国首批全域旅游示范区,其旅游休闲业态在城乡空间范围内不断扩展,特别是近年来以民宿、乡村旅游景点、乡村旅游休闲书屋、乡村博物馆等为主的乡村旅游业态得到了较快的发展。作为典型旅游目的地而非旅游客源地城市,黄山市旅游休闲业态在更多地服务于外来游客的基础之上,为贡献地方经济发挥了十分重要的作用。

图1 研究区范围

1.2 数据来源

本文使用数据主要来源于课题组在2010年6月、7月运用Python编程软件爬取的黄山市旅游休闲业态POI数据(基于百度地图)。参考《国家旅游及相关产业统计分类(2018)》标准,基于已有研究成果及分类[17,31],将旅游休闲业态划分为旅游景点、休闲餐饮、休闲娱乐、休闲购物和酒店住宿5种业态类型,并与百度POI二级行业分类进行匹配查询(表1)。参照旅游休闲业态概念,其业态分布要兼顾本地居民与外来游客休闲娱乐需要,因此在业态类型中加入商店、影院、网吧等城市休闲设施,扩充了已有研究数据体量。通过统一采用的WGS1984坐标系对获取的空间点数据进行坐标转换,经过数据清洗、筛选、归类整理后获得黄山市旅游休闲业态POI数量(表2)。

表1 黄山市旅游休闲业态类型

表2 黄山市旅游休闲业态POI 数量

黄山市的行政区划数据、路网数据、水系数据来源于国家基础地理信息数据库(http://www.ngcc.cn/),为了避免行政区划调整的影响,底图统一采用2015年行政区划数据;DEM数据来源于地理空间数据云(http://www.gscloud.cn/);考虑到2020年旅游型城市虽遭受新冠疫情冲击,但产业调整不具有及时性,爬取到的2020年POI数据仍能够代表城市旅游休闲业态总体全貌,结合数据的可获取性,2020年的社会经济数据来源于2019年《黄山市统计年鉴》和统计公报,2010年社会经济数据来源于2011年《黄山市统计年鉴》和统计公报;各区县A级旅游景区数量来源于黄山市旅游委员会等部门的网站。

1.3 研究方法

最邻近点指数:最邻近点指数是通过用实际最邻近距离和理论最邻近距离之比来描述点状地理事物在空间相互邻近程度的地理指标[32]。本文利用最邻近指数描述黄山市旅游休闲业态的空间集聚特征。

核密度分析:核密度估计(Kernel Density Estimation,简称KDE)是基于数据密集度函数聚类算法的空间密度非参数估计方法,分析过程中通过核函数赋予离样方中心点不同距离的事件及其不同的权重,显现出更平滑的密度图来揭示研究未知区的密度属性[33]。

标准差椭圆:标准差椭圆(Standard Deviational Ellipse,简称SDE)是以中心、长轴、短轴、方位角为参数,定量描述点要素在空间分布方向上和趋势特征的重要空间统计方法[33],本文主要通过标准差椭圆分析揭示黄山市旅游休闲业态在区位分布上的时空演化规律。

地理探测器:地理探测器是由王劲峰、徐成东开发,其在探测空间分异性方面发挥了重要作用,并可以揭示空间分异背后驱动力,包括因子探测、交互作用探测、风险探测和生态探测4个方面[35]。本文借助因子探测和交互作用探测探讨黄山市旅游休闲业态空间分异的影响因素。

2 时空演化特征

2.1 总体分布特征分析

本文对获取到的黄山市各旅游休闲业态的POI数据在ArcGIS 10.2软件中通过投影转换,并进行空间可视化表达(图2)。

图2 黄山市各区县旅游休闲业态空间分布

从空间分布形态上看,近10年来黄山市旅游休闲业态分布形态变化微弱,但各区县差异较为显著:黄山区形成条带状空间分布;黟县形成双组团状空间分布形态;由于屯溪区是黄山市的主城区,基础设施完备、经济发展水平较高,形成了高密集的单组团分布形态;徽州区与歙县由于地理位置邻近,在两区县之间也形成紧密联系的条带状分布形态;而祁门县、休宁县的业态空间分布则较为零散。综上,黄山市城市建成区以内显示出旅游休闲业态空间集聚的特征,而在城市建成区以外的旅游休闲业态分布则较为均匀。

休闲餐饮业一直是旅游业态的主体,购物、住宿与餐饮业的业态增长率较高,尤以购物业增长幅度最大,达到211.9%。休闲餐饮业在2010—2020年间由集中分布在黄山区、屯溪区到集中分布在黄山区、屯溪区和歙县;酒店住宿业在各区县增长较快,截至2020年,形成了以黄山区、屯溪区、黟县为主的酒店住宿集中分布区,分别占酒店住宿业态总数的22.6%、22.3%和22.6%。原因是:该区域旅游资源丰富,游客日趋增多,旅游接待能力不断增强。休闲购物由原来的黄山区密集分布为主,变成以屯溪区密集分布为主。屯溪区的休闲购物在10年间增长幅度最大,原因是:屯溪区属于黄山市的主城区,人口众多,购物服务分布密集。黄山市各区县的旅游业态数量见图3。2010—2020年间各区县旅游休闲业态数量增势均较明显,黟县、歙县、徽州区增长率最高,分别达到209.8%、190.7%和182.8%。2010年,黄山市旅游休闲业态集中分布在黄山区和屯溪区。其中,黄山区共有旅游休闲POI数量1814个,占市域范围POI总量的30.8%;屯溪区POI数量达到1460个,占总量的24.0%。2020年,黄山市旅游休闲业态集中区范围扩大,主要分布于黄山区、屯溪区、歙县和黟县,分别占当年市域范围旅游休闲POI总量的20.0%、22.9%、17.5%和12.6%。

图3 2010年、2020年黄山市各区县旅游休闲业态POI数量

2.2 旅游休闲业态时空演化格局分析

本文使用ArcGIS软件的核密度和最邻近指数分析2010年、2020年黄山市旅游休闲业态数据,以揭示黄山市旅游休闲业态的时空演化规律。最邻近指数的计算结果显示(表3),在1%的显著性水平下,黄山市总体旅游休闲业态的最邻近指数由2010年的0.151下降到2020年的0.133,表明整体业态的集聚度很高,且集聚程度在增强。

表3 2010年、2020年黄山市旅游休闲业态空间集聚性分析

从不同业态的比较来看,各旅游休闲业态点分布的最邻近点指数R值均小于0.5,表明各旅游休闲业态呈显著集聚型分布,但不同业态的集聚特征变化有显著差异。旅游景点的最邻近指数R值最高,说明其在5种业态范围内的集聚度最低,且最邻近指数R值由2010年的0.345增长到2020年的0.416,其集聚程度下降;休闲娱乐的最邻近指数R值由2010年的0.177增长到2020年的0.256,其集聚度下降。导致两种业态集聚度下降的主要原因是:黄山市政府近年来加快推进全域旅游发展,乡村旅游业态不断扩张。休闲购物、酒店住宿、休闲餐饮的最邻近点指数R值在近10年内均呈下降趋势,表明其空间集聚程度增强。这也反映出对于受经济水平、区位交通条件影响更大的旅游产业,其空间集聚是为了获取规模效益。

经过多次试验,最终选取带宽h为8km,生成黄山市旅游休闲业态分布密度图(图4)。从图4可见,黄山市域范围2010—2020年间旅游休闲业态的空间集聚演化呈现出由“一核三中心”向“一核八中心”过渡。2010年,黄山市旅游休闲业态集聚区主要分布在4个片区,分别是屯溪核心集聚区、黄山区汤口镇集聚片区、黄山区甘棠镇集聚片区、歙县徽城镇集聚片区。原因是:屯溪区与徽城镇历史悠久,拥有良好的基础设施条件;汤口镇临近黄山风景区南大门,是黄山游客的集散地,旅游业态分布密集;甘棠镇是“两山一湖”(黄山—太平湖—九华山)的中转站,有着优越的交通条件。2010—2020年,黄山市旅游休闲业态在原有的4个集聚区基础上辐射扩张,屯溪区的核心地位巩固,中心区增多。其中,屯溪核心集聚区、黄山区甘棠镇集聚区与歙县徽城镇集聚区旅游休闲业态密度增大明显,说明旅游休闲服务业发展较好,产业集聚态势明显。另外,围绕祁门县、徽州区、歙县县级行政中心祁山镇、碧阳镇、岩寺镇形成集聚片区,围绕世界文化遗产歙县宏村镇为中心的集聚片区在10年间凸显。2020年,从黄山市旅游休闲业态分布密度上看,屯溪区主城区、徽城镇、甘棠镇密度最大,祁山镇、汤口镇、宏村镇、碧阳镇次之。

图4 2010年、2020年黄山市旅游休闲业态分布密度

综上所述,黄山市县级行政中心由于良好的交通通达度、较高的社会发展水平,使得旅游休闲业态集聚。另外,在高名气、高品位的旅游景点附近也形成了业态的集聚区,反映出旅游休闲业态的集聚分布不仅受到地方经济的影响,还受到高级别的旅游景区的影响。

本文利用ArcGIS软件中空间分析工具箱的标准差椭圆工具和均值中心分别对2010年、2020年的黄山市分类别旅游休闲业态空间数据进行计算,以揭示2010—2020年间黄山市旅游休闲业态区位分布方向上的时空演变规律(图5)。

图5 黄山市旅游休闲业态标准差椭圆分析

从图5可知,旅游休闲业态的总体空间分布的标准距离减小,分布范围在缩小,但是整体缩小范围不大,可以判断黄山市旅游休闲业态整体集聚加强,而内部空间分布结构未发生较大改变。从椭圆方位角来看,2010年的方位角为122.5365°,空间上呈现出西北—东南方向的偏离,2020年的方位角为114.5526°,整体方位角向西北方向缩小,其逐渐趋向与各县集聚中心所构成的多边形区位形状(西北—东南方向的多边形)一致。从均值中心位移看,呈现出由北向南的小范围移动,整体业态有向市中心集聚的空间发展特征。

2.3 旅游休闲业态演化空间关联分析

本文借助ArcGIS10.2中的渔网分析工具,将黄山市划分为1km×1km的均匀网格,每个网格作为一个评价单元。通过空间自相关分析,对黄山市旅游休闲业态空间关联关系进行分析,结果见图6。从图6可知,2010年、2020年黄山市旅游休闲业态全局Moran′s I指数分别为0.349、0.463,数值均大于0,且数值表现为降低态势,说明2010—2020年黄山市旅游休闲业态在空间上呈正相关性,且集聚特征加强。

图6 黄山市旅游休闲业态LISA集聚图

H-H型网格单元2010年为219个,2020年增加到239个,总体增幅不大,主要呈零散、块状分布于黄山市市域的中部地区,并在各区县的行政中心附近形成密集区。10年间,H-L型单元个数由212个下降到75个,数量下降幅度较大,且都较为均匀广布于黄山市市域范围内,反映出在旅游业态在中心城区以外的广大乡村地区均得到较好发展,空间极化效应减弱。L-H型集聚区属于某一单元格旅游业态发展水平较低,但周围邻近单元格发展水平较高的区域,空间关系呈现负相关,在空间关联中为过渡区。L-H型单元个数由2010年的181个下降到2020年的165个,下降幅度不大,其主要分布于H-H型集聚区的周围,另外在歙县和黄山区有较多零星分布。

3 黄山市旅游休闲业态空间集聚特征

3.1 旅游休闲业态围绕各县级行政中心集聚分布

对于各区县而言,行政中心驻地为当地的县城,县城及其周边地区往往是县级行政单位的经济、文化和交通中心,是很多企业选址的首要选择。从图2可见,黄山市旅游业态的空间分布在各级行政中心周围形成集聚区。基于以上考虑,以2020年数据为例,在拾取各区县政府驻地的坐标后,对各坐标进行3km半径的缓冲区分析,结果见图7与图8。从图7与图8可知,在7个缓冲区范围内,集聚了57.7%的旅游业态。其中,在缓冲区范围内集中了休闲餐饮业的69.0%、休闲娱乐业的63.2%、休闲购物业的66.3%,说明这三类业态分布受行政中心的影响较大,而酒店住宿业的集中率为41.9%,旅游景点的集中率为27.3%,反映出这两类业态受行政中心影响相对较小。

图7 黄山市旅游休闲业态与各行政中心的关系

图8 研究区行政中心缓冲区内各业态比重统计

3.2 旅游休闲业态依托道路交通干线集聚分布

以2020年数据为例,利用ArcGIS软件空间分析工具箱的缓冲区和重叠分析,以0.5km为缓冲带,考虑到铁路网是一个特殊的直线,不能实现铁路网上各点的随意流通,因此仅对黄山市全域范围内的国道、省道、县道和乡道进行缓冲区分析,之后对缓冲区内旅游业态的数量进行数理统计分析,结果见图9与图10。从图9与图10可见,80.9%的旅游业态分布于道路网0.5 km的缓冲区范围内,反映出交通主干道是影响黄山市旅游业态集聚分布的重要空间地理要素。从旅游业态来看,酒店住宿业对交通区位优势的依赖最为显著,缓冲区范围内分布有3510个住宿业态点数据,占全部住宿业态的88.12%,并有80%的餐饮业、80.36%的娱乐业和78.17%的购物业位于缓冲区内。缓冲区内的旅游景点占比为60.16%,但并不能说明其对交通依赖的程度最小。从图9可以发现,黄山风景区内覆盖有大量的小型景点,由于黄山风景区海拔高、路网分布较少,导致旅游景点在缓冲区内占比较低。

图9 黄山市旅游休闲业态与道路交通网的关系

图10 研究区路网缓冲区内各业态比重统计

3.3 旅游休闲业态趋向低海拔平缓地势集聚分布

以2020年数据为例,利用ArcGIS软件空间分析工具箱的表面分析和提取分析中的采样分析,对黄山市的DEM数据进行高程和坡度信息的提取,并对不同高程和坡度区间的旅游业态进行数理统计分析,结果见图11、图12与图13。从图11、图12与图13可知,休闲娱乐、旅游景点、休闲餐饮、休闲购物和酒店住宿分布的平均海拔分别为179.66m、366.84m、191.35m、170.03m和227.47m,均显著低于黄山市域的平均海拔(887.01m),表明黄山市旅游业态空间趋向低海拔分布。从坡度来看,娱乐平均坡度为4.48°,景点平均坡度为9.97°,餐饮平均坡度为5.36°,购 物 平 均 坡 度 为5.00°,住 宿 平 均 坡 度 为5.45°,表明黄山市旅游业态空间趋向平缓地势集聚。旅游景点的平均海拔和平均坡度均是业态中最高的,反映出黄山市典型的山地旅游型城市特征,有大量的旅游景点分布于海拔较高、坡度较大、风景秀丽的山地地区。其次是酒店住宿业的平均海拔和坡度较大,也从侧面反映出酒店住宿业的分布与旅游景点的分布具有空间上的一致性,酒店住宿业的选址深受旅游景点的影响。

图11 黄山市旅游休闲业态与高程的关系

图12 黄山市旅游休闲业态与坡度的关系

图13 研究区旅游休闲业态类型平均海拔与坡度统计

4 时空分异的影响因素分析

4.1 指标体系构建

旅游休闲业态的时空分布在典型旅游城市的发展过程中既受制于自然要素的本底约束,又与人文要素交互耦合,且不同的旅游休闲业态的时空分布与不同要素的关联性存在较大的差异。结合以往的文献梳理和黄山市地处皖南山地的特点,利用地理探测器方法,最终确定从地形因素、区位因素、经济因素、社会因素、资源禀赋因素5个维度8个指标定量分析黄山市2010年、2020年旅游休闲业态空间分异性的影响因子(表4)。

表4 黄山市旅游休闲业态空间布局影响因素

4.2 分时段q值探测结果

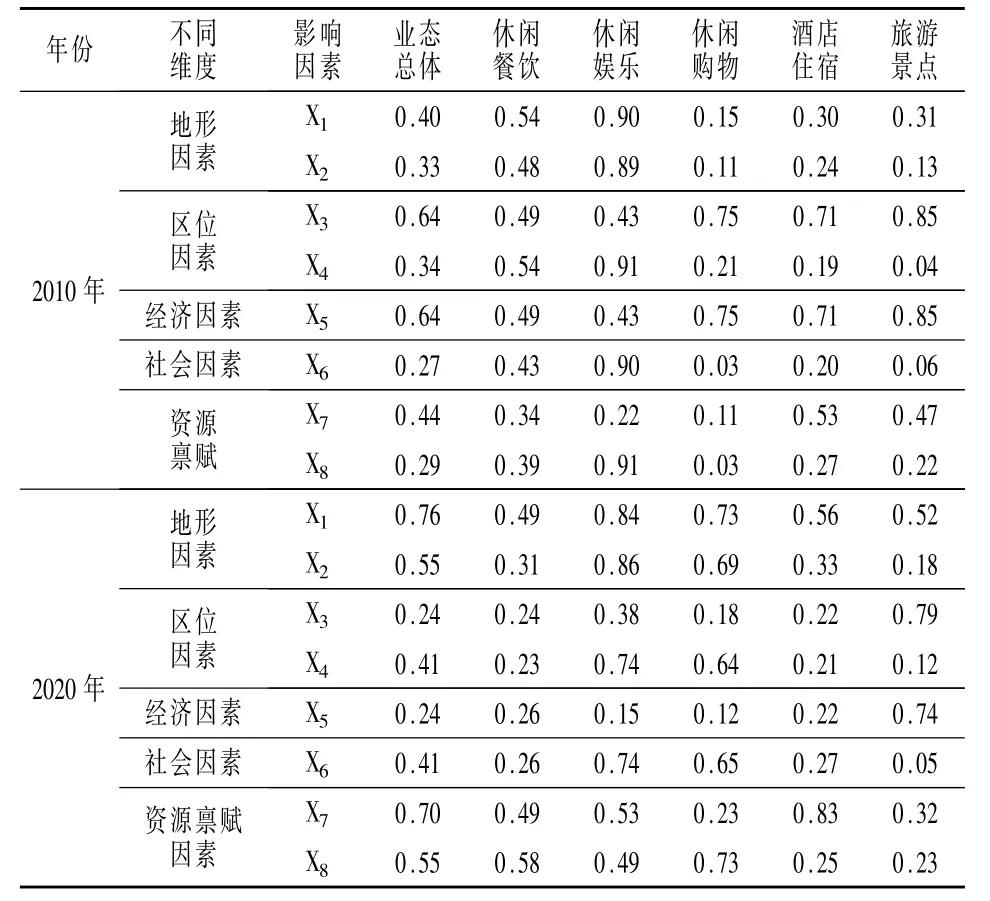

为了便于比较分析2010年、2020年各影响因子对黄山市旅游休闲业态空间分异格局影响程度的发展变化,本文通过地理探测器分别计算出两个年份各因素对黄山市不同旅游休闲业态空间分异的决定力q值(表5)。

表5 黄山市旅游休闲业态空间分布影响因素地理探测器分析的因子解释力

从表5可见,不同年份、不同维度和不同指标要素对于县域尺度上业态总体的景观格局的影响力是不同的。2010年,各维度因素的影响力排序为:区位因素(0.98)>地形因素(0.73)>社会因素(0.71)>经济因素(0.64)>资源禀赋因素(0.29)。其中,距行政中心的距离(0.64)、人均GDP(0.64)的影响力最高,反映出旅游休闲业态总体格局呈中心集聚和经济驱动的选址特征。2020年,各维度因素影响力排序发生了较大的变化,排序为:地形因素(1.31)>社会因素(1.11)>区位因素(0.65)>资源禀赋因素(0.55)>经济因素(0.24)。其中,高程因素(0.76)、游客数量因素(0.70)的影响力最高,反映出旅游业态总体受自然约束和受地区游客量驱动的选址特征。

从2010年、2020年各影响因子的影响力对比来看,区位、地形与社会因素都位于前三位。2010年,业态总体格局演变以区位因素为主导,反映出旅游业态的发展早期受良好的交通区位和完备的基础设施导向,其次受自然地理条件的本底约束和人口、游客的影响。2020年,业态总体格局转变为以地形因素为主导,这与以其他案例城市[23,35]的研究有着很大的不同,原因主要在于:本文的研究尺度是针对整个黄山市域范围,而黄山市位于典型的皖南山地地区,市域范围内的经济活动分布受制于自然本底的约束,反映出山地旅游城市的基本特征。2010—2020年,黄山市整体旅游业态有了较大的发展,特别是2016年黄山市入选国家全域旅游示范区第一批创建名单以来,当地政府先后颁布了《黄山市全域旅游发展规划》《黄山市全域旅游公共服务体系建设规划及实施方案》,强有力地助推了全域旅游、乡村旅游发展,市域范围内的旅游业态不断向低海拔、地形平坦且生态良好的山间河谷地带扩张。因此,地形因素成为约束旅游业态分布的主要因素,且随着市域范围内各级交通基础设施完善,广大乡村地区也得到了较快发展,业态分布受县级中心区位因素的影响逐渐减弱。另外,2010—2020年间经济因素的影响力由原来的首要地位变为末端重要地位,反映出在旅游发展早期业态分布受地方经济的拉动作用显著。而随着旅游休闲业态的不断发展扩张,业态分布带来愈来愈多的经济收益,日益演变成为拉动地方经济增长的关键。

从不同业态的分类来看,2010—2020年黄山市休闲餐饮业空间分布主导因素由地形与区位因素转变为地形因素。由于黄山市是一个典型的旅游目的地城市,城市餐饮业发展的受众群体主要是外来游客,在餐饮业不断在全域范围内扩展的背景之下,其分布主导因素逐步演变为地形因素。休闲娱乐业主导因素则由地形因素转变为区位因素,这是由于娱乐业主要的受众群体是城区范围内的居民,因此其分布愈加显示出趋近区县行政中心的特征。而休闲购物业主导因素由区位因素转变为地形因素,这也反映出购物业在市域范围内不断扩张的结果。酒店住宿业的主导因素由区位因素转变为社会因素,这是由于酒店数量随着地区接待游客数量的增多而不断增多,其分布趋向于人口密集区域。旅游景点主导因素未发生变化,仍为区位因素,这可能是由于旅游景点分布在空间上具有不可移动性,且样本量10年间变化幅度较小,因此其主导因素并未发生较大变化。

4.3 探测因子交互影响力分析

本文利用地理探测器中的交互作用探测器探索2010年、2020年维度因素对黄山市旅游休闲业态空间分布的交互作用影响程度(表6)。表6结果显示,两个时间截面上,所有维度因素交互作用的影响力均大于单独作用的影响力。交互作用包括双因子增强型和非线性增强型,不同年份中,因素交互在业态整体之间存在一定差异。从旅游休闲业态整体空间分布的影响因素交互探测结果来看,2010年区位因素∩资源因素产生非线性增强作用,而地形因素与经济因素、社会因素、资源因素交互表现为双因子增强作用,从侧面反映出在旅游业态发展的初期,区位条件与旅游景点并未形成良好的空间匹配状态。2020年,经济因素∩资源因素产生非线性增强作用,而其他因素交互均产生双因子增强作用,说明随着黄山市全域旅游政策的推进,旅游业态资源的空间分布并不趋向于经济发达的区域,而是趋向更多经济欠发达的区域,特别是向生态良好、景色优美的乡村区域扩展。

表6 黄山市旅游休闲业态整体空间分布影响因素交互作用

5 结论与建议

5.1 结论

本文通过网络技术爬取到黄山市旅游休闲业态的POI数据,运用ArcGIS10.2软件中的最邻近点指数、核密度估计、标准差椭圆分析、空间自相关分析和地理探测器等方法对2010年、2020年黄山市旅游休闲业态的时空演化特征及影响因素进行了对比分析,得出以下主要结论:①从时空分布上看,黄山市旅游休闲业态的时间分布变化不显著,空间分布不均匀,旅游休闲业态的空间集聚特征明显且集聚态势增强。2010—2020年,黄山市旅游休闲业态空间集聚形态由“一核三中心”向“一核八中心”演化,其中黄山区、黟县、徽州区与歙县的旅游休闲皆呈现出双组团、条带状的分布形态;祁门县与休宁县虽然在行政中心附近形成组团集聚,但是总体分布较分散;屯溪区的单核组团状分布则愈加显著。②从时空扩散方向上看,黄山市旅游休闲业态空间分布方向呈现西北—东南偏离,重心整体上向黄山市东南方向移动,形成向市中心集聚的空间发展特征,在离散方向上形成向西部黟县、祁门县和南部屯溪区扩散的趋势。③从时空关联特征上看,黄山市旅游休闲业态空间关联以正相关类型为主,且10年间集聚分布的特征加强。其中,H—H型单元网格数量增大;H—L型单元网格分布零散,范围最小且下降幅度较大;L—H型单元网格围绕H—H型单元网格分布。④从集聚特征上看,黄山市旅游休闲业态呈现出围绕各县级中心集聚分布,依托交通干线集聚分布,趋向低海拔、平缓地势集聚分布。⑤从影响因素上看,区位、地形和社会因素均是黄山市旅游休闲业态空间分异的决定因素。黄山市2010年旅游休闲业态空间分异的主导因素是区位因素,而2020年的主导因素是地形因素,体现出黄山市作为典型的山地型旅游城市的本质属性。另外,地形与区位、经济、社会两两维度交互作用,对旅游休闲业态的空间影响力更为显著。

5.2 建议

基于以上结论,本文从以下3个方面提出黄山市旅游休闲业发展优化建议:①加大在屯溪市区、汤口镇、岩寺镇、徽城镇等旅游休闲业集聚区的区域布局,完善城镇基础服务设施建设。近10年来,黄山市的旅游休闲业在各级行政中心范围和高品位的旅游景点附近集聚态势加强,各类旅游业态数量不断增多,尤其是高品位旅游景区附近的城镇,如齐云山镇、宏村镇、汤口镇等不断提升城镇的旅游产业吸纳能力和旅游接待能力。②完善各区县城市建成区以外的交通基础设施,加强各级旅游景点之间的交通联通性。通过数据可视化发现,在祁门县西部、歙县东部、休宁县南部和黄山区北部有大量且分布较均匀的酒店住宿和旅游景点,因此应加强各县域在乡村地区的交通基础设施建设,尤其是要重点乡村旅游区交通基础设施建设,提升黄山市全域旅游发展水平。③统筹协调各县区间旅游休闲开发水平,提升各县区旅游产业发展整体效益。通过编制市域及各区县旅游休闲产业的总体发展规划,明确各区县和镇域旅游休闲发展定位与特色,以提升整个黄山市的旅游吸引力。另外,要积极合理地发挥不同区县、不同旅游休闲集聚区之间的联动发展机制,积极引导实现旅游休闲业中心地区的带动辐射作用和区域协调发展。