EPC模式下既有建筑节能改造项目风险初步分担研究

2021-09-25陈为公

陈为公,程 准,张 悦,张 娜

(1.青岛理工大学 管理工程学院,山东 青岛 266520;2.山东省高校智慧城市建设管理研究中心(新型智库),山东 青岛 266520)

既有建筑节能改造是指对已有建筑中不符合民用建筑节能强制性标准的围护结构、供热系统、采暖制冷系统、照明设备和热水供应设施等实施节能改造的活动,是实现节能减排的重要途径,更是构建新发展格局的战略工程。利用合同能源管理(Energy Performance Contracting,简称EPC)模式进行既有建筑节能改造是经国内外实践证明的成功运作模式,该模式通过节能服务公司(Energy Service Company,简称ESCO)全面负责能源管理,以用户节省的能源费来支付节能项目全部成本的管理机制[1,2]。在该模式下,ESCO对客户的节能项目进行投资,并承担改造过程中的大部分风险,以分享后期的节能效益。为使风险控制在ESCO和各参与方的可承受范围内,减少因缺乏有效风险管控而造成资源浪费与项目夭折现象的发生,对EPC模式下的节能改造项目进行合理的风险分担,对推动既有建筑节能改造项目成功实施具有重要意义。

风险分担即解决谁参与风险分担,分担什么风险,如何分担的问题。基于既有建筑节能改造项目发展的动态特性,将风险分担过程划分为初步分担、全面分担、跟踪再分担3个阶段[3,4]。而风险初步分担作为整个风险分担体系的基础和前提,其是否科学合理决定着整个项目的成败。国内外学者对EPC模式下既有建筑节能改造项目的风险研究多集中于对风险因素的识别[5-7]、风险评价[8]、风险评估[9]和风险管控[10-12]等方面,针对风险分担方面的研究相对较少。在现有的相关研究中,郭汉丁、张印贤与陶凯[13]分析了EPC模式下既有建筑节能改造项目风险共担的特征与实施过程;刘晓君、王斌、白春妮[14]采用ANP-Grey法确定出EPC模式下既有建筑节能改造项目各风险因素的权重,并针对关键风险因素,分别从企业和政府角度提出风险管控建议,为风险初步分担提供了有价值的决策指导。但上述研究只是对影响EPC模式下既有建筑节能改造项目的风险因素及风险共担特征进行了分析,并未对风险如何分担做进一步的研究。在风险分担方面,国内外PPP项目领域对风险的初步分担研究相对较多,可为EPC模式下既有建筑节能改造项目的风险初步分担提供参考借鉴。其中,定性方法因相对简单而最先受到研究者们的重视。如,Roumboutsos与Anagnostopoulos[15],Bing、Akintoye、Edwards等[16]分 别采用问卷调查和文献统计法对阿联酋和英国的PPP项目风险分担现状进行了考察,提出了优化建议,但并未给出具体的风险分担方案。为了进一步确定风险分担方案,刘红勇、袁梦婷、吴之路等[17]将熵权法和模糊综合评价法相结合构建了风险分担模型,确定出各参与方应承担的风险;朱向东、肖翔、征娜[18]基于各参与方的风险偏好对风险分担问题进行了博弈研究,分析了各参与方应承担的风险类别。但熵权法无法在考虑指标间存在关联的基础上进行科学赋权,博弈模型的计算过程则相对复杂。EPC模式下既有建筑节能改造过程具有复杂性和特殊性,且各风险因素之间相互影响,因此上述方法的适用性都相对较弱。而ANP法恰好可以满足在元素存在关联的情景下进行赋权的要求,因此被广泛应用于各个领域[19,20]。

风险初步分担的本质就是将风险合理地分配给各参与方进行分担,所采用的研究方法需要结合项目本身的特殊性进行选择[21]。EPC模式下既有建筑节能改造项目的风险初步分担具有多属性、多目标的决策特点,而TOPSIS作为解决多属性、多目标问题的经典方法,常常被用于研究此类问题。如,彭道刚、卫涛、赵慧荣等[22]利用TOPSIS法对火电厂信息系统的安全进行了风险评估;有维宝、王建波、张樵民等[23]将TOPSIS与C-OWA算子相结合构建了风险分担模型,并对综合管廊PPP项目进行了风险分担,根据欧氏距离计算贴近度大小,从而实现风险分担。但TOPSIS法在运用时极易因为指标间存在线性相关而使决策体系失效,而欧式距离易受变量空间位置的随机性影响,造成了判定结果的偏差。基于此,本文采用能考虑各因素之间关联性的ANP法进行指标赋权,并将矢量余弦投影法用于TOPSIS法中对其进行改进,构建EPC模式下既有建筑节能改造项目风险初步分担模型,使风险初步分担更加科学合理,并通过实例分析来验证该方法的实用性和合理性。

1 风险初步分担方法概述

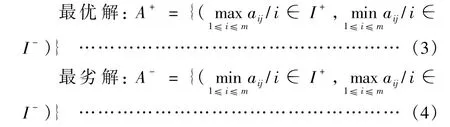

解决EPC模式下既有建筑节能改造项目的风险初步分担需要解决以下两个方面的问题:一是能够判定各风险因素的分担方,并得到风险分担结果;二是需要满足EPC模式下既有建筑节能改造项目多目标、多属性的要求。逼近理想解法(TOPSIS法)也称优劣解距离法,是多目标决策分析中常用的距离综合评价方法,也是解决归属性问题的常用方法,由Hwang和Yoon于1981年提出[24]。其基本思想是:通过计算各方案到其构造的正负理想解的距离,将其接近程度作为选择各方案的评判依据,从而对方案进行排序和选择。TOPSIS法因计算简便灵活,被广泛应用于各个领域[25,26],但在获取数据过程中容易引发变量之间产生线性相关问题。为此,李华、何正柯、李群等[27]引入马氏距离来解决该问题,但马氏距离的应用要求决策指标属性数不多于备选方案数,而EPC模式下既有建筑节能改造项目的复杂性决定了目标的多属性,因此属性数不多于备选方案数局限性较大。在此基础上,陈为公、闫红、刘艳等[28]提出将向量夹角距离代替TOPSIS中的欧氏距离,从而解决了变量之间易产生线性相关的问题。考虑到向量夹角距离虽避免了马氏距离的缺陷,但仍然是高维空间的距离计算,要避免线性相关问题,除采用角度的方式外还可以运用投影的方法,即利用数据信息构造多维空间中的特征向量,通过计算向量与正负理想解之间的投影值大小来反映投影强度,以此表示两者之间的关联程度,即贴近度[29]。这样既满足了贴近度大小的计算,又避免了线性相关问题的发生,同时实现了EPC模式下既有建筑节能改造项目多属性多目标特性下计算相对简单的要求。

图1 三维空间距离示意图

上述计算所得的投影强度并非传统TOPSIS中的欧式距离(即两点之间的绝对距离),而是反映各风险评价指标向量与各分担方分担风险的最优、最劣方案(即正、负理想解)之间的相对贴近程度,相较于距离远近,贴近程度能更好地解决风险与哪一方更贴合的问题(即相似性问题)。将ANP法与矢量余弦投影法结合改进传统的TOPSIS法,有助于更科学合理地对EPC模式下既有建筑节能改造项目进行风险的初步分担。

2 风险初步分担模型的构建

2.1 确定风险因素

EPC模式下既有建筑节能改造过程如图2所示。其中,工程公司指施工单位,其他相关单位为供热公司、供电公司、设计单位。

图2 EPC模式下既有建筑节能改造流程

就项目改造过程来说,前期ESCO需结合相关用能资料深入现场进行用能诊断,利用图纸资料进行方案设计。而既有建筑经长期使用,相关资料存在不同程度丢失的可能性较大,将会增加项目改造的成本与设计难度。同时,我国多数ESCO还处于发展阶段,银行资信等级较低,贷款较为困难,难以缓解因提前垫付资金导致的资金压力,对ESCO来说存在着很高的融资风险。项目改造完成后,客户需对照能耗测定结果与改造前进行对比来衡量节能效果的好坏,以此检验是否达到ESCO承诺的节能效益,并完成支付工作。由此看来,无论是从项目立项、改造、交付使用这一时间维度来看,还是从ESCO、客户、工程公司、金融机构等项目参与方的视角来看都会产生诸多的风险因素,要想全过程、多角度、多方位地梳理出改造过程的各风险因素,需要依靠系统性、动态性的方法来实现。

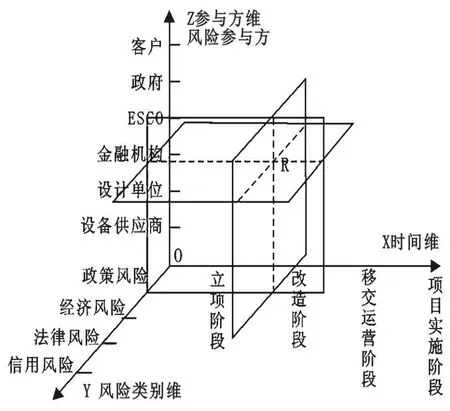

霍尔三维结构是由美国系统工程专家Hall于1969年提出的系统方法论,其基本思想是通过时间维、知识维和逻辑维组成三维空间结构,据此对项目进行全面、系统、动态分析。本文借助霍尔三维结构思想,将项目立项、改造等阶段作为时间维(X轴)进行项目全生命周期分析,政策、经济、法律等外界环境因素作为风险类别代替知识维称作风险类别维(Y轴),各参与方作为风险的来源方代替逻辑维称作参与方维(Z轴)。据此,构建基于时间—风险类别—参与方的EPC模式下既有建筑节能改造项目风险识别三维结构模型,从时间、参与方、外界环境等角度全方位识别风险因素(图3)。

图3 EPC模式下既有建筑节能改造项目风险因素识别

风险识别的基本思路是:由X轴(项目实施阶段)某点出发,依次寻找该阶段下与Y轴(风险类别)和Z轴(参与方)的交点,即风险识别点(如点R),对其进行编号,使其具有唯一的三维坐标,结合相关文献[13,15,17,19,30-32]进行分析,进而确定初步的风险识别清单。为使风险识别更具科学性与合理性,邀请10位相关领域专家(包括具有既有建筑节能改造经验的工程师5名、节能服务公司项目经理5名),根据EPC模式下既有建筑节能改造项目的实际运行特点,确定出最终风险因素清单,构建包含4项一级指标和20项二级指标的风险因素指标体系(图4)。

图4 EPC模式下既有建筑节能改造项目风险因素指标体系

2.2 计算风险初步分担的指标权重

考虑到风险指标之间存在关联性,采用Saaty提出的网络层次分析法(ANP)确定指标权重,使赋权更符合工程实际。首先,通过邀请10位相关领域专家(同风险识别组的专家),分析指标间的相互影响及反馈关系来构建指标体系模型。其次,结合相关文献[4,33],将各参与方对风险的控制性(即参与方对风险的控制能力)、效果性(即参与方化解风险的效果)、承担偏好(即参与方对风险的承担意愿)作为风险分担的准则置于控制层,将质量指标、外部环境指标、运营指标、收益指标等网络层中元素设为二级指标,构建网络结构模型图(图5)。

图5 网络结构模型

从图5可见,用箭头的指向表示一组元素对另一组元素的影响作用,如质量风险与运营风险会相互影响、相互作用。环形箭头表示同一组元素内部节点之间存在相互作用,如ESCO合同的完备性不足会导致权责不清,从而对施工进度和成本产生影响,最终影响改造效果,造成客户支付风险。

邀请10位相关领域的专家采用九分法对各个风险指标间的关系两两比较进行打分,并将具体数据输入到SD(Super Decision)软件中得到Limit Matrix矩阵,分析矩阵得出各个指标的权重(表1)。

表1 项目风险初步分担指标权重表

2.3 构建风险初步分担模型

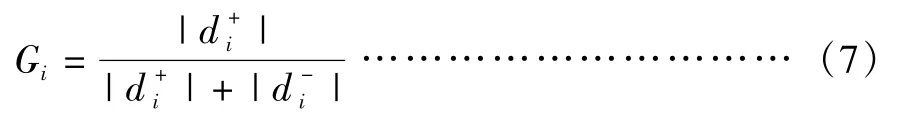

将矢量余弦投影法运用在TOPSIS中对其进行改进,构建EPC模式下既有建筑节能改造项目风险初步分担模型,其基本思路是:首先将各风险分担方对各风险的控制性、效果性、承担偏好3项指标数据转化为三维空间中的评价向量,构建初始化决策矩阵并将矩阵规范化;其次,从标准化矩阵中确定各方承担风险的最优和最劣方案,构成正、负理想解,根据各风险因素与最优解和最劣解的矢量余弦投影值即投影强度计算与各风险分担方的贴近度大小;最后,根据风险判定准则进行风险分担。具体模型如下:

构建加权决策矩阵A:

邀请20位相关领域专家按照1—9标度法和风险判定准则对分担方进行打分,得到原始数据,取其平均值构建风险分担初始决策矩阵。为削弱专家打分的主观影响,采用数值归一化的方式将初始决策矩阵标准化,数值归一化公式为。

将指标权重wj与rij相乘,得到加权决策矩阵:

式中,n为对各参与方进行风险分担的准则数;m为风险评价的指标数(1≤i≤m;1≤j≤n)。

确定承担方承担风险的最优解、最劣解:

式中,I+具有效益属性,表示数值越大越优的指标集合;I-具有成本属性,表示数值越大越劣的指标集合。

计算各风险评价向量与最优最劣解的投影值:

到正理想解的投影值:

到负理想解的投影值:

式中,Ai为风险分担方对各风险的控制性、效果性、承担偏好的评价值构成的评价向量。

计算各风险对风险分担方的贴近度:

确定判定标准:

贴近度Gi在[0-1]之间,越靠近1,表示选择该分担方越优;数值越小,表示选择该分担方越劣。为进一步明确风险承担方,使判定结果显化,需采用风险判定值界定风险承担方[33]。

依据风险判定值判定风险承担方的过程:

3 算例分析

节能服务公司W对我国北方地区某住宅小区B进行节能改造。W公司是由国内外众多知名高校和研究院所、D工程建设有限公司和海外留学生创业团队而组建起来的高新技术企业,公司的主要节能业务和技术产品包括建筑综合节能技术、空调系统节能技术、照明节能技术。B小区共有13栋建筑,层数为10—20层。对该小区改造内容主要有两项:一是对房屋内供热计量系统和室内温度调控系统进行改造;二是对外围护系统进行改造。前期节能服务公司W与银行E进行了部分融资,改造过程较为顺利。节能服务公司W是整个项目的投资者和服务者,应作为主要的风险承担方;节能技术的实现程度对整个改造效果起决定性作用,需依靠工程公司来实现;银行可缓解节能服务公司巨大的资金压力;客户是项目本身的受益者,理应帮助节能服务公司共同抵御外界环境带来的风险。因此,本文选取节能服务公司W、工程建设有限公司D、住宅小区B和银行E作为研究对象(下文中用W、D、B、E分别表示以上参与方),将矢量余弦投影法运用在TOPSIS中对其进行改进,并对项目进行合理的风险初步分担。

首先,邀请20名相关领域专家(包括具有既有建筑节能改造经验的工程师10名、节能服务公司项目经理10名),按照确定出的风险因素清单对W、D、B和E按照风险判定准则进行1—9打分,各指标评分由专家打分结果的平均分来确定,得到初始决策矩阵。利用公式(1)将初始决策矩阵规范化,并分别与权重Wj相乘,得到加权决策矩阵:

确定各参与方承担风险最优解、最劣解:

计算各风险对各分担方的贴近度,根据公式(5)、(6)计算各风险因素投影值,进而依据公式(8)计算各风险因素贴近度(表2)。

表2 各风险因素对各分担方贴近度

(续表2)

对EPC模式下既有建筑节能改造项目的风险初步分担结果具体如表3所示。从表3可见,首先,由节能服务公司W单独承担的风险主要与项目质量相关,如缺乏原始技术材料、节能诊断不准确等。由于既有建筑建造时间久远,原始专业图纸、设备运行记录和各用能系统的计量资料等一旦缺失,必将大大增加设计难度,因此ESCO必须与专业的设计团队或具有节能改造项目设计经验的设计院合作来保证项目质量。同理,ESCO只有与专业权威的第三方能效诊断单位进行合作,才能保证后期实施改造和客户运营维护的价值性;反之,项目很可能产生质量问题和仲裁纠纷,造成企业负担因此,ESCO需积极承担此类风险。其次,需ESCO与工程公司共同承担的风险主要与施工阶段组织管理有关,如施工规划组织管理风险、节能技术的实现和信息不对称等。在改造过程中,科学合理的施工组织是项目有序推进的有力保证,工程公司需准确理解所采用的技术章程、文件和标准,才能保证项目的质量和效果产生,若工程公司与ESCO及项目之间信息不对称则将会造成项目参与者搜集信息的成本提高。但ESCO对此类风险的控制效果有限,而工程公司的实际操控能力更佳,因此需与ESCO共同承担。第三,在合同谈判中,客户通常更具有话语权,因此ESCO只能与客户承担外界环境带来的风险,如能源价格变化、通货膨胀、不可抗力等因素。当前,我国ESCO处于发展阶段,很多城市缺乏适应本地市场的金融支持和财务管理政策,因此客户与ESCO共同应对此类风险才更能保证项目的成功。第四,ESCO在实际改造过程面临着十分巨大的资金压力,多数ESCO银行资信等级较低,申请贷款和担保手续繁琐,贷款利率的波动可能对处于发展阶段的ESCO造成很大障碍,因此与银行共同承担,建立和完善相关的法律法规,落实相关激励机制,将对风险的防控将起到较好效果。

表3 EPC模式下既有建筑节能改造项目风险初步分担结果

4 结论与建议

4.1 结论

本文基于多主体、全周期的系统思想,通过霍尔三维结构,确定了包括质量风险、外部环境风险、运营风险、收益风险4大类20种风险因素,以各分担方对风险的控制能力、化解风险的效果性和承担偏好作为风险分担的准则,构建了EPC模式下既有建筑节能改造项目风险初步分担模型,并得到了较科学合理的风险分担结果。考虑到EPC模式下既有建筑节能改造项目风险初步分担具有特殊性及指标关联性特点,本文构建了基于矢量余弦投影改进的TOPSIS法与ANP法相结合的决策模型,并将余弦投影强度代替欧式距离对传统TOPSIS法进行改进。该方法不仅可解决本研究中风险因素的归属问题,还避免了其他评价方法存在的不足,使分担结果更具准确性。基于风险判定值界定了EPC模式下既有建筑节能改造项目风险初步分担的准则,得到基于ESCO、工程公司、客户、银行4方风险分担结果,可为EPC模式下既有建筑节能改造项目风险分担方案的制定提供指导和帮助。

4.2 建议

根据模型研究与算例结果,为提高EPC模式下既有建筑节能改造项目的建设效益和运作效率,促进各参与方合作共赢,本文提出以下政策建议:①提高各参与方的风险承担能力。首先,ESCO应积极引入国外先进的节能材料、检测技术和节能改造技术等,加大宣传力度,让民众充分了解EPC模式与当前我国节能政策和市场环境,提高民众节能意识。其次,工程公司从业人员需取得相应的职业资格证,掌握先进技术手段,提高专业能力。客户和金融机构等在项目合作过程中应各司其职,对于一些不可控的风险可转移给保险公司,以降低EPC业务的高风险性。②完善项目合同体系。合同应明确项目范围、价格机制、回报机制、补贴方式、绩效标准和评估方法、违约惩罚等具体条款,将风险分担界定清楚,完善项目合同、融资合同、经营合同、采购合同等全方位合同体系。各参与方应树立合同契约意识,一旦签订合同就要信守承诺,承担相应的风险责任。③加强政府的监督与约束。提高建设过程中的服务质量监管,加强项目立项和退出环节的风险分担评估能力。地方政府要对各参与方的风险偏好及控制效果进行有效评估,确保风险分担方案与参与方风险控制能力保持一致。在投资回收期结束后,要从经济效益、社会效益等方面对风险分担的综合效益进行评价,建立项目数据库,并对外公开披露。