无线充电装置及其电池管理系统设计

2021-09-25蔡斌军罗家仁

张 骞,蔡斌军,罗家仁

(1.湖南工程学院 电气与信息工程学院,湘潭411104;2.广西震革网络科技有限公司,南宁530000)

0 引言

清洁能源的开发利用已成为世界各国产业发展趋势,在此背景下,电池作为一种重要的能源储存装置,得到了长足的发展.电池管理系统作为电池和用电设备的连接点,起到了保障电池组安全、有效运行的主要作用,如今电池管理系统已成为储能领域的应用基础,而传统电池管理系统大多数采用的是能耗型均衡(被动均衡)储能方式,采取此方式容易造成电量浪费,相较于非能耗型均衡(主动均衡)的设计逐渐失去优势,因此,传统电池管理系统的架构有着较大的局限性,成为亟须解决的问题.

同时,无线充电技术经过多年的发展和推广,如今应用已逐渐成熟,其模块不通过物理连接的方式,以电磁场变化将供电端电能传输给用电端,可以很好地满足设备充电的需要,并且减少了接口的磨损,在传输效率可以接受的基础上已成为一种良好的新型充电方式.

本文提出了一种采用无线充电技术的充电装置的电池管理系统设计,在电池组接受电能之前的模块以无线的方式来进行电能传输,完成对电池组SOC的估算,进行了无线传输模块及BMS的电路设计及调试,其中通过BMS的主控板和无线传输模块调控各个单体电池的电压差,在综合了电池组的保护的同时很好地实现了电池组的主动均衡,并通过上位机监控电池组信息,结合实验验证了设计的正确性.

1 系统设计

整体系统分为无线充电模块和电池管理模块,如图1所示;其中无线充电系统分为发射端和接收端两大部分,如图2所示;电池管理系统分为电池组SOC估算模块和均衡与保护模块两大部分.

图1 系统结构图

图2 无线充电结构图

无线充电模块的结构分为两大部分,即发射部分和接收部分.发射部分包括整流滤波、DC-DC变换、逆变.220 V的交流电经过整流滤波变换成稳定的直流电,然后经过DC-DC变换将电压调节到一个固定值供给逆变电路.

文中采用的无线充电系统发射端220 V、50 Hz的交流电经DC-DC整流变换后再稳压后转变为5 V电压.之后逆变电路将5 V的直流电逆变成100~200 kHz的交流电,供给发射机构.发射机构由一个绕制线圈组成,即电信号产生交变磁场分布在耦合电感附近的空间中,离耦合电感越近磁感应强度就越强.

接收部分包括接收机构和用电设备.接收机构也由绕制线圈组成,并且与发射端近距离平行放置,即可达到电能传输的目的.接收端的线圈电感可以在发射端产生的交变磁场中获取能量,转变为交流电,该电能经过能量变换(如整流、滤波等)后,供给电池组.电池组接受电能后由BMS进行均衡管理.

电池管理模块主要分为SOC估算模块和均衡与保护模块两大部分.这两大部分是实现电池组各个单体之间均衡控制的基础.也是构成BMS的核心功能.

1.1 SOC估算

电池组应用于任何场合,实时准确的电量信息显示都是非常重要的,其中SOC即电池的荷电状态,其公式定义如下:

式中Qrem为电池剩余电量,它定义为电池在给定放电倍率和环境温度下可放出的电量,Qact定义为电池在相同放电条件下测得的实际容量.

电池的SOC的估算会受很多因素的影响,比如电池内部电阻、自放电、充放电倍率、环境温度等,因此快速准确地估算电池组SOC是一个比较重要的环节.SOC的主流估算方法有放电实验法、开路电压法、安时积分法、电池内阻法、卡尔曼滤波法、神经网络法等,这些估算方法各有优缺点,由于测试设备的条件可以处于非工作的静置状态,同时为了操作的简单和方便,通过测量电池的电压参数信息后采用安时积分法结合开路电压法,可以较为精确地确定电池组的SOC.计算公式如下:

式中C N表示电池额定容量,η表示充放电效率.

本文使用的是12 V 100 Ah的锂聚合物电池,充放电温度为-20℃~+60℃(正常运行在室温25℃),放电率为20 h.通过将满电量的电池组以1C的放电速率持续60 min,在测量电池组端电压前先将电池组静止放置24 h,使电池组达到稳定状态,然后测量电池组的端电压作为开路电压,电池组60 min内放出的能量为其间减少的能量,作为一个周期.然后循环数次直至电池组放出全部能量,可得出SOC的估算值.

1.2 均衡模块设计

电池管理系统的均衡主要解决电池组中各个单体电池充电速率不一致的问题,有些单体电池存在过充、过放状态的时候,另外一些单体电池处于欠充状态,如果不对电池组进行均衡,则会对电池组容量利用率、循环寿命、电池功率等产生较大的危害,严重时可造成安全事故.

电池均衡策略根据能耗方式的不同,均衡电路可以分为能量耗散型和能量非耗散型均衡.能耗型均衡是一种使用耗能元件耗散电池单体中多余的电量达到均衡效果的方式.因此,非能耗型均衡则具有节能和能量利用率高的优点.

非能量耗散型均衡电路按拓扑结构可分为集中式和分散式两种类型,分散式是指单体电池两端独立连接变换器模块并可以独立工作,但单体电池数量过多时,均衡成本过高.

本文为了尽可能地降低能量损耗,提高电能传输的应用效率,降低系统成本,采用的是集中式的均衡结构,这种方式下电池组的电池同时接入一个绕组,简化了硬件.

在系统中将无线模块的接收端分成若干部分接于电池组两端,并且数量与电池组电池个数相等,当系统检测到某个单体电池电压过低时(单体电池的电压差超过单体电压的1%),将过高电压的单体电池的能量通过线圈耦合传递给较弱的电池.当单元板采集到电池组数据时,将其发送到电池管理系统的主控模块中,电池均衡系统即开始作用,直到各个单体电池的实际电压值稳定在平均值附近,从而完成均衡管理,并且在系统作用时可以达成不间断的均衡效果,均衡电路图如图3所示.

图3 均衡电路图

采用此方式达成的均衡效果好,传递效率高,易于模块化,并以高能量利用率的方式实现了主动均衡.

2 系统硬件电路设计

系统选用8节锂离子电池串联;独立电池电压监控,对于电池组的过流和短路,电池的过压/欠压等故障的检测具有宽泛的可编程检测阈值与延迟时间的优势;硬件可直接检测和控制电池的充放电.

系统充电模块发射端选用内置高压MOS管的原边控制开关电源SD8585S,采用PFM调制技术,提供精确的恒压/恒流控制环路,具有非常高的稳定性和平均效率.并且无需光耦,省去了次级反馈控制和环路补偿,降低了系统成本.发射端电路图如图4所示,FB管脚为反馈电压输入端;CDC管脚为输出线损补偿端;ISEN管脚为峰值电流采样端;VCC管脚为供电电源;OC为MOS管漏端;GND管脚为接地端.电能经图示T1耦合线圈传输到接收端.

图4 发射端电路图

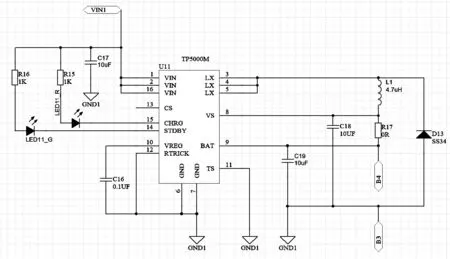

系统充电模块接收端主要围绕TP5000构建,TP5000是一款开关降压型单节锰锂电池/磷酸铁锂电池充电管理芯片.该芯片内置输入过流、欠压保护、芯片过温保护、短路保护、电池温度监控、电池反接保护.并且具有宽输入电压,电池充电分为涓流预充、恒流、恒压三个阶段.涓流预充电流、恒流充电电流都通过外部电阻调整,最大充电电流达2 A.采用频率800 kHz的开关工作模式使它可以使用较小的外围器件,并在大电流充电中仍保持较小的发热量.内置功率PMOSFET、防倒灌电路,无需防倒灌肖特基二极管等外围保护.其中包含两个漏极开路输出的状态指示输出端,充电状态指示端CHRG和电池充满状态指示输出端STDBY.芯片内部的功率管理电路可以利用芯片的功率处理能力在芯片的结温超过145℃时自动降低充电电流,不用担心芯片过热而损坏芯片或者外部元器件.

接收端电路图如图5所示,VIN管脚为输入电压正输入端,范围在4.5~9 V之间,并通过一个钽电容进行旁路;LX管脚为TP5000的电流输出端与外部电感相连作为电池充电电流的输入端;CS管脚悬空使芯片处于磷酸铁锂3.6 V关断电压状态;CHRG和STDBY管脚为充电状态指示端;BAT和TS管脚分别为电流和温度检测端;VREG管脚是一个内部电源,外接一个0.1μF旁路电容到地;RTRICK管脚直接接地表示预充电电流10%设置恒流.

图5 接收端电路图

3 上位机软件设计

系统的参数状态需要实时监控,因此利用C#实现了单片机串口通信的上位机监控.用于BMS的调试,可监控主板温度、均衡时间、电压信息、充放信息,并有串口接收发送功能.

实验对象为8节锂电池,通过实时更新显示出单体电池的状态参数可有效测试出系统的安全性能.

上位机通过RS485总线与BMS进行数据通信,所获得的数据参数可在上位机上显示,包括:

(1)主控板信息

(2)电池控制信息

为了完全地判断系统工作状态,屏幕中各区域分别为保护板信息、电压信息、充放信息、均衡参数、电池组串电压.能直观地显示电池控制参数信息.

4 结语

相对于传统电池管理系统,本文提出了一种采用无线充电技术的充电装置的电池管理系统的设计,引入了SOC估算,在系统接收端通过电池管理芯片,结合电池组保护,以模块化的方式实现了主动均衡,控制了能耗,提高了电池均衡的稳定性.

经实验测试,无线充电模块线圈发热程度较轻,BMS均衡效果良好,满足实际应用需求.在此基础上,可继续研究提高无线传输模块线圈耦合的传输效率及电池组电压均衡效果及温度控制.