社区嵌入式养老服务供给与功能优化研究

——以上海市为例

2021-09-25陈岩方媛张洋甘珍珍梁会东

陈岩,方媛,张洋,甘珍珍,梁会东

(上海师范大学 哲学与法政学院,上海 200234)

一、引言

截至2020年底,上海市60岁以上户籍老年人口达533.49万人,占总人口的36.1%(上海市老龄工作委员会等,2021)。严重的老龄化,给家庭养老和机构养老带来巨大的压力。2005年,上海率先探索并提出了“9073”的养老服务发展格局。但单一的家庭养老、机构养老、社区养老均存在各自短板:家庭养老往往专业性较差,家庭成员难以提供专业的护理服务;机构养老使老年人离开家庭,养老成本较高,在发展中容易陷入公立养老机构供不应求、资源利用率不高等困境;社区养老虽能在理论上让老年人不离家就能接受到专业护理,但服务综合性较差且功能分散。因此,“9073”养老服务格局越来越难以满足多样化的养老服务需求。

在此背景下,社区嵌入式养老在应对新的养老问题、满足多元养老服务需求方面提供了新思路(见图1)。这种模式把服务嵌入老年人现实的需求中,把设施嵌入老年人家门口的社区,把老年人的个体行动嵌入社会关系网络中,因此能够更好地满足老年人的原居安养需求。

图1 嵌入式养老概念示意图

社区嵌入式养老服务供给是否科学合理,在很大程度上决定着社区嵌入式养老模式的运营能否达到预期效果。基于此,本文通过对上海市5个市辖区6家嵌入式养老服务设施的实地调研,深入、系统地探讨社区嵌入式养老服务供给情况、存在问题及其原因,并基于持续照护理念提出功能优化路径。

二、研究综述

目前学界关于社区嵌入式养老的研究总体较少,已有研究主要从概念界定、服务主体、服务方式、服务功能等方面展开。在概念界定上,社区嵌入式养老是指,基于社区持续照护理念,以社区为载体(胡宏伟 等,2015),通过嵌入相应的设施、服务和情感支持,通过服务网点和上门服务两种形式(周富玲,2020),为居住在周边的老年人提供包括短期居住照料、日间托老照料、医疗康复保健、精神慰藉服务等在内的养老服务(赵小兰 等,2019)。服务主体上,社区嵌入式养老服务应当发挥多元主体的作用,由政府发挥主导和领导作用,同时鼓励和支持养老服务企业、社区组织、志愿者等其他主体参与养老服务供给,共同推动养老服务市场发展(康越,2017)。服务对象上,社区嵌入式养老应涵盖社区内的全体老年人(周悦等,2019),且重点应为高龄、独居、失能老年人提供相应服务(赵小兰等,2019;康越,2017;徐旭等,2018)。服务功能上,社区嵌入式养老应包含基本的日常照料、医疗照护及精神慰藉等服务内容(王晶 等,2019;朱勤皓,2017),以发挥照护功能为主(周悦 等,2019)。服务方式上,可依据服务对象的实际情况,以更加弹性、灵活的机构日托、全托以及专业化入户服务等方式来提供服务(周悦 等,2019;康越,2017;朱浩,2020)。

社区嵌入式养老服务填补了社区照料在喘息服务、家庭护理专业指导等方面的空白(朱勤浩,2017)。但部分学者通过调研和访谈分析认为,这一模式在实际运行过程中也遇到了日间照料中心设施闲置、医疗照护功能弱化(周悦等,2019)、长期照护床位不流转(宋晓宇,2020)、部分服务利用率低(王晶 等,2019)等问题,导致社区嵌入式养老陷入发展困境。

总之,一方面,目前学界关于社区嵌入式养老服务设施与服务内容之间联系的研究较少,未厘清这些设施应具备的服务功能;另一方面,目前的研究仍更多地将“嵌入”看作设施嵌入或资源嵌入,不同程度地忽视了社区嵌入式养老在服务提供方面的作用和重要性。有学者提出了社区嵌入式养老服务功能优化的建议:依据服务对象的身体状况或不同老年群体的特征,为其提供个性化的服务(周富玲,2020;张健 等,2019;石园 等,2019);明确定义各类服务,规定开展某项服务必须达到的设施要求,从而对应形成体系化的设施配置关系(伊藤增辉 等,2020)。但此类研究整体较少,且未立足于社区嵌入式养老服务的整体性来提出优化思路,研究较为分散。因此,本文对各类嵌入式养老服务设施的功能进行整合,详细梳理其中存在的问题,在此基础上提出功能优化思路,例如明确社区嵌入式养老的服务内容、服务对象与服务功能,以及三者之间的联系等。

三、研究设计

(一)理论依据

持续照护理念来源于美国持续照护退休社区,核心是尽可能地满足不同认知和自理程度老年人的全面养老服务需求(Harris et al.,2005)。其中,“照”为老年人的日常生活照料,“护”为医疗护理。当老年人身体健康时,为其提供文化娱乐和生活照料服务;当老年人身体功能衰退时,为其提供生活照料、康复保健服务和基本医疗服务;当老年人身体功能极度衰退时,为其提供医疗护理服务。从健康到去世,老年人能在社区得到全方位的养老服务(杨国霞 等,2015)。

社区嵌入式养老这一新型的养老模式与国外的持续照护理念有相通之妙:二者在形式上都主张发挥家庭原居照料的优势、机构的专业照护作用和社区的综合服务功能;在目的上都是为了尽可能地满足不同自理能力老年人的多元服务需求,提倡在生活中实现积极养老。

(二)调查方法

观察法:对所选取的社区嵌入式养老服务设施点进行实地考察,借用相机、录音笔等相关设备记录调研情况,着重考察各个社区嵌入式养老服务设施点的运行现状、服务功能发挥和使用情况。

深入访谈法:社区嵌入式养老服务的传递涉及政府的工作人员、机构的管理人员和养老护理员,以及接受服务的老年群体;因此,在实际调研过程中,根据研究主题,基于持续照护理念,设计了面向不同对象的访谈提纲,对日常的养老服务状况、存在的困难和服务功能发挥等方面进行了解。在具体的论证过程中,本研究选取了其中具有代表性的访谈案例。

(三)调研选点

本文选取了上海市典型的嵌入式养老服务设施点进行实地调查研究,共涉及5个区。调研点的选取首先应满足三个维度的需求:一是把设施嵌入老年人家门口的社区;二是把服务嵌入老年人现实的需求满足中;三是把老年人的个体行动嵌入社会关系网络中。除此之外,为了保证资料收集的完整性,还应保证:一是调研点覆盖了不同类型、规模、形式的社区嵌入式养老服务设施;二是基于功能构成多样性的前提,选取同类型不同建筑规模的养老服务设施;三是设施实际运营状况良好。

基于以上设计,本文调研的基本情况如表1所示。

表1 调研基本情况

四、社区嵌入式养老服务供给情况

(一)设施形态

目前的社区嵌入式养老服务设施形态可分为单一型和综合型两大类:单一型有日间照护中心、长者照护之家、助餐点、老年活动中心、社区卫生服务中心、养老院和护理站七种,综合型主要是综合为老服务中心。

X区T街道“邻里汇”有长者照护之家、日间照护中心、助餐点和老年活动室四种设施形态。S区Y镇“幸福老人村”有长者照护之家、日间照护中心和助餐点三种设施形态。J区J街道日间照护中心包括理疗休息区和活动区两层。H区R街道综合为老服务中心有养老服务合作社、长者照护之家和老年日托所。H区W街道综合为老服务中心有日间照护中心、护理站、老年活动中心。C区X街道综合为老服务中心有卫生服务站、护理站、居家养老服务站、日间照料中心、长者照护之家、助餐点、公共活动空间,此外还设有辅具租赁点和认知症照护专区。

(二)功能配置

各类嵌入式养老服务设施形态承担着不同的服务功能,不同地区的嵌入式养老服务设施形态在表现形式上存在相同之处,并根据当地的实际情况对其服务内容进行了部分调整。

X区T街道“邻里汇”的长者照护之家提供短期托养服务;日间照护中心主要提供日间托养服务,开展保健、康复训练、手工制作等活动;老年活动室提供便民服务,举办口腔健康讲座,进行体脑训练、耳穴理疗、非遗剪纸、长者手机操作技能指导等活动;助餐点提供堂食服务和送餐服务。

S区Y镇“幸福老人村”的长者照护之家根据老年人健康状况提供护理服务;日间照护点提供日间照护等服务,并设有公共浴室,为周边老年人提供助浴服务;助餐点为周边老年人提供助餐服务。

J区J街道日间照护中心为日托老年人提供生活照料、医疗康复、膳食(下午茶和早点)等30项基础服务;为会员老年人提供精神文化、团康活动、身心健康促进、社会支持促进等11项拓展服务。

H区R街道综合为老服务中心的养老服务合作社提供每月一次的免费医疗服务;长者照护之家为更好地满足老年人的基本养老公共服务需求,实现社区资源整合辐射,还提供机构养老的体验、适应、转介服务;老年日托所承担日托所的基本功能,发现、整合、协调老年人的服务需求。此外,中心还设有“养老管家”来发现并撬动潜在需求,引导人们的养老服务消费。

H区W街道综合为老服务中心的日间照护中心以认知功能康复训练为主,并提供助浴、理发、扦脚、助餐等一般服务,不安排接送;护理站提供长期护理保险相关服务,并链接了医保;老年活动中心开展文化休闲活动,为老年人讲授辅具使用技能等,并为日托老年人免费提供理发服务。

C区X街道综合为老服务中心的卫生服务站、护理站、居家养老服务站主要提供医疗护理服务。其卫生服务站设立有全科、中医门诊以及康复理疗室和注射输液室;长者照护之家提供医疗康复、休闲娱乐、助餐助医、助浴助洁等24小时短期托养服务;日间照料中心提供日托服务;助餐点面向社区老年人提供助餐服务,并配备智能送餐机器人;公共活动空间包括多功能会议室、开放活动区、休闲阅读室、理发室,以及宽敞的户外“空中平台”。此外,其辅具租赁点展示辅具设备并提供咨询服务;认知症照护专区主要为街道内有认知障碍的老年人提供照护服务,“记忆家+记忆家园”为老年人提供认知障碍支持服务。

(三)服务对象

X区T街道“邻里汇”主要面向居住在10km以内、60岁以上、沪籍的完全自理、半自理(包括患有失智症)的老年人。目前接收的高龄、失智老年人约占一半,平均年龄85岁左右。

S区Y镇“幸福老人村”的入住老年人多为高龄、失能、失智老年人。免费早餐向周边老年人(含非沪籍老年人)开放,免费助浴对象为65岁以上老年人。

J区J街道日间照护中心的日托老年人为该街道户籍或常住、老年照护统一需求评估为1~4级的老年人,或为高龄独居、困难老年人;会员老年人为该街道户籍或常住老年人,并经中心专业团队评估认定适合集体生活(如没有侵略或暴力行为,没有罹患传染病等)。

H区R街道综合为老服务中心的养老服务合作社接收半失智老年人、80周岁以上独居老年人;长者照护之家接收户籍和住所均在本街道、60岁以上、有基本自理能力的老年人,优先考虑家中临时无人照护、有喘息式短期托养需求,或因病需短期康复、希望就近体验试住项目的老年人;老年日托所面向60岁以上、户籍和住所均在当前街道的老年人。

H区W街道综合为老服务中心只接收疑似认知症、轻度认知症、轻度认知症向中度认知症转变的老年人。目前日托入住老年人均经过统一照护需求评估,评估等级为一级、二级的约各占一半。

C区X街道综合为老服务中心接收中度重度失能失智、80岁以上、纯老家庭、老老家庭、独居空巢、大病康复,并具有一定消费能力的老年人。认知症照护专区为街道内有认知症障碍的老年人提供服务。

五、社区嵌入式养老服务供给存在的问题及其原因

(一)存在的问题

1.部分设施功能定位模糊

部分设施存在功能重叠或功能欠缺问题,一些长者照护之家的床位长期不流转,演变成了小型社区养老院。

“所有的长者照护之家都有一个异化,住半年、一年,就又变成养老院了……”辅具推广、喘息服务、适老化改造、急救援助、养教结合、志愿关爱、机构照护、安全防护、时间银行和家庭成员增能等服务,实际上只有少数设施提供。与此同时,有些服务也未能发挥应有作用。如养老顾问局限于解答日常生活琐事中的问题:

“会问我很多问题,像助餐啊,还有你们这个有没有做家务的人啊,都会有人来问,或者会问跟子女有矛盾了怎么解决。”再如老人在家遇到突发情况,紧急联系人大多是子女,而不是离居住地址最近的社区工作人员,从而导致社区嵌入式养老服务设施点并不能发挥应有的救急作用。

2.部分设施服务对象错位

服务对象缺少针对性,为重度失能老年人提供服务的设施较少。长者照护之家、养老机构这些具有专业照护能力的设施,在实际运营中却面向全体老年人,或者偏向自理老年人和轻度失能老年人。

“只要你身体好,长期住下去也没事,哪怕十年二十年都是可以的。”长此以往,将导致完全自理老年人和轻度失能老年人过多占用养老服务资源,对中度、重度失能老年人产生挤出效应。此外,社区老年活动中心本应面向所有老年人,但实际的服务对象却主要是完全自理老年人和轻度失能老年人。

3.设施服务方式较为单一

一是日托接送问题尚未解决。

日间照护中心受到社区老年人的广泛欢迎,但部分日间照护中心缺少配套的接送流程。

“在这里解决了他们的很多心理问题,生活也有规律了。……特别是有什么事情聊聊天,精神好的话,他很多疾病可能也会好起来。”

“二级、三级(指老年照护统一需求评估等级)的老人需要专业照护,但目前来说对我们运营团队最大的困惑就是路程怎么解决。因为从他家里到我们机构,像我们年轻人走5分钟的路程,这种老人可能需要走10分钟甚至15分钟。那么陪护、接送工作怎么去解决?”

二是上门照护服务尚未普及。

一方面,目前提供上门服务的设施数量较少,多是护理机构、长期照护机构等,而部分日间照护中心则认为居家上门服务是长期照护保险的事情;另一方面,部分上门服务内容偏离专业照护,将有限的人力物力用于家政服务。

“长期照护保险对于服务内容都有规定,比如说我可以帮你洗头、剪指甲,但不能给你做家务。但现实情况是,这些护理员上门基本上都是在帮他做这些事。”

这种情况,既无法体现护理人员工作的专业性,同时也是对专业护理资源的浪费。

三是老年人赋能增能的措施不足。

为响应积极老龄化、健康老龄化号召,如何让老年人由被动接受服务转变为积极主动养老,也是我们应该关注的一个重点。但从目前来看,体养结合、养教结合、辅具推广和智能服务类设施提供仍然较少甚至是欠缺的。这种情况,无法促使老年人通过自身的积极学习和康复训练等实现健康养老,也无法利用信息化智能设备和辅具等来实现增能赋能。

(二)原因分析

1.设施服务能力有限

由于资金、人员等客观条件的限制,虽然建立社区嵌入式养老服务设施的初衷是为老年人提供更好的服务,实际上其服务能力却有限。访谈中工作人员提及以下问题:资金不足,直接限制了养老智能设备的开发和各种课程的开展;人员的专业水平难以满足老年人多元化的服务需求;日间照护接送需要配备专车、专人,需要承担风险,此外,交通拥挤、老旧小区道路狭窄等,都会增加日间照护接送的难度。

“补贴数额太少,日常运营都难以为继,更别说进一步改造或更新了。”

“现在我们人员的技术水平与居民的需求已经不相匹配了。原来的地段医院变成现在的卫生服务中心之后,一些诊疗技能逐渐跟不上了。比如以前我们地段医院可以做一些小手术,还有一些护理全都可以做,现在全都不可以了。所以这一块跟居民上门服务的医疗需求是不匹配的。”

“我送到他家门口后他上楼怎么办?他如果住在4楼的话我不可能送他到4楼。……如果他上楼的时候摔了一跤怎么办?”

2.老年人对服务形式存在认知局限

一方面,部分老年人对外人上门服务这样的形式是比较排斥的,老年人身体机能较差只能被动接受服务这一观念难以转变,同时也缺乏养老服务人员的主动引导;另一方面,老年服务对象虽拥有长期照护保险的资金使用权,但由于其对“服务包”的具体内容并不了解,有可能将护理人员等同于服务人员,让其提供做家务等服务。

3.政策指示不够清晰

虽然《上海市社区嵌入式养老服务工作指引》为各个养老服务设施提供了指引和方向,但并未对具体的服务内容进行明确规定,政策在赋予服务提供方较大操作空间的同时,很多规定并未落实到细节,基层人员在具体操作时也容易因指示不明确而陷入迷茫。

“一个(医疗)属于卫健委,一个(养老)属于民政,所以这个事情有时候明里暗里就感觉到你说不清楚,总感觉那个门槛跨不过去。”

六、持续照护理念下社区嵌入式养老服务的功能优化路径

(一)社区嵌入式养老服务功能优化路径

1.社区嵌入式养老服务功能与对象的匹配

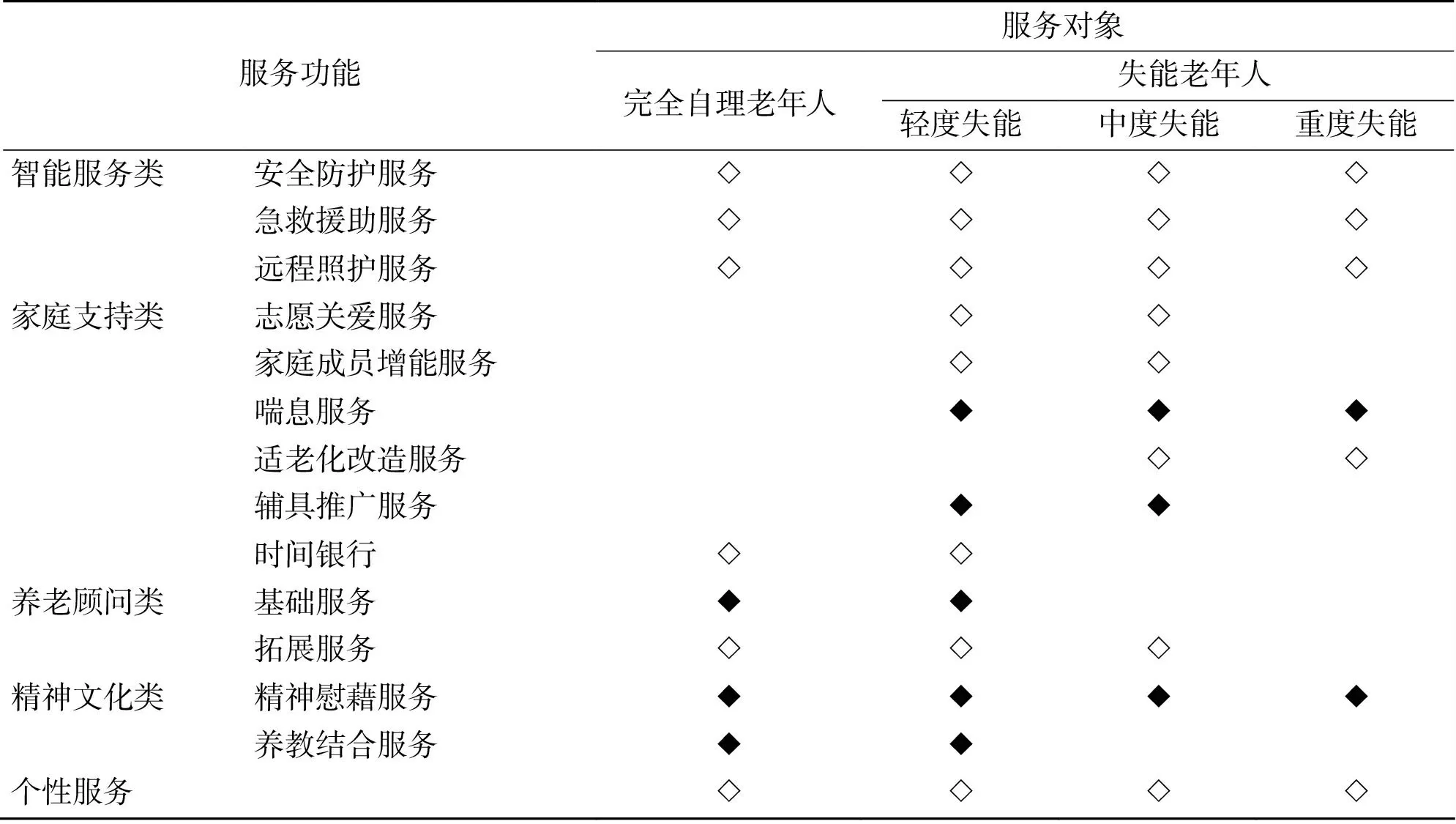

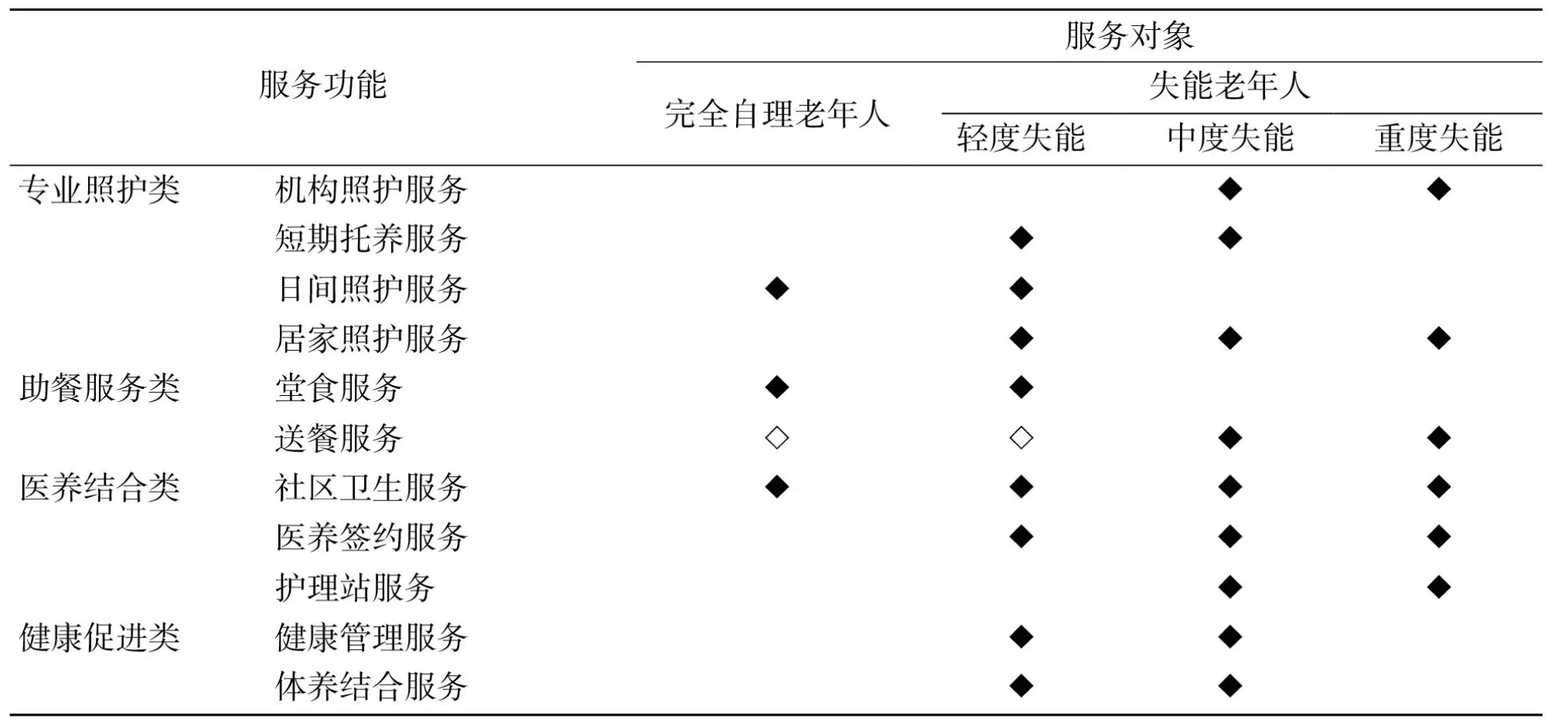

根据失能程度,可将老年人划分为完全自理老年人、轻度失能老年人、中度失能老年人和重度失能老年人。基于持续照护理念,结合《上海市社区嵌入式养老服务工作指引》,将嵌入式养老服务功能划分为专业照护类、助餐服务类、医养结合类、健康促进类、智能服务类、家庭支持类、养老顾问类、精神文化类和个性服务类共九大类25项。将服务功能与对象进行匹配,如失能程度高的老年人更需要专业的医疗护理、康复等服务,失能程度低的老年人更需要一些精神文化娱乐活动等。具体如表2所示。

表2 (续)

表2 社区嵌入式养老服务功能与对象的匹配

2.社区嵌入式养老服务功能与设施的匹配

将服务传递给老年人,需要有相应的设施。社区嵌入式养老服务设施主要有长者照护之家、日间照护中心、综合为老服务中心、老年活动中心、社区卫生服务中心、养老院和护理站等。优化社区嵌入式养老服务功能,宜以资源合理利用为原则,根据设施的定位、要求以及服务内涵,将服务功能与设施进行匹配。例如:专业照护包括机构照护、短期托养、日间照护和居家照护四类,宜由养老院等机构为老年人提供集中居住和照料护理服务,由长者照护之家等机构为老年人提供全托型、阶段性照护服务,由日间服务中心等机构为老年人提供日间托养服务,鼓励开展早晚托、接送等附加服务;而智能服务类、家庭支持类、养老顾问类等服务可以嵌入有条件的设施中,根据实际需要灵活提供。具体如表3所示。

表3 (续)

表3 社区嵌入式养老服务功能与设施匹配

(二)社区嵌入式养老服务功能优化模型

根据上述优化思路,绘制出社区嵌入式养老服务功能优化模型(见图2)。

图2 社区嵌入式养老照护服务功能优化模型

首先,模型根据失能程度,将老年人划分为完全自理、轻度失能、中度失能和重度失能四种情况,从而实现服务功能与对象、设施的精准匹配。

其次,模型中各服务设施之间的层级关系也更加明晰。综合为老服务中心拥有日间照护中心、长者照护之家、护理站等各类养老服务设施,依托信息化管理系统,统筹服务资源,提供多样化服务。此外,基于“15分钟生活圈”的目标导向,也可在社区内独立设置日间照护中心、长者照护之家等设施,提供专业照护服务,形成“一站多点”的服务格局。

最后,模型强调了服务功能之间的互动与衔接。日间照护中心、长者照护之家以及养老院、护理站等,作为以提供专业照护为主的养老服务设施并不是独立存在的,可根据老年人的失能程度进行设施之间的转介,实现有效流转和对资源的充分利用。例如,若日间照护中心的完全自理老年人和失能老年人的身体状况变差,可由中心人员将这部分老年人转介给周边的长者照护之家,为其提供更加专业的短期托养服务;反之,若长者照护之家老年人的身体状况得到改善或变得稳定,中心人员也可将其转介给日间照护中心,从而可以在一定程度上缓解长者照护之家床位供不应求的困境。

经此优化,一方面,对于不同失能程度的老年人来说,能有设施为其提供相应的服务,满足其不同层次的需求,同时当其身体状况发生改变时,设施之间也能及时通过转介,为老年人提供更加适合当前需求的服务;另一方面,各类服务均由相对应的设施来提供,可有效避免服务内容过度重叠或缺失,也有利于实现设施之间的良好协调和统一。在这种服务框架下,社区嵌入式养老才更有可能为社区老年人提供全方位、多层次、持续的照护服务。