爱上工作:工作重塑的魔力

2021-09-24孟亮陈晓蝶

孟亮 陈晓蝶

李敏(化名)就职于国内一家领先的智慧零售公司,作为人力资源管理中心的一名经理,她需要统筹各个业务部门的人力资源管理工作。在同事看来,已经在公司效力接近十年的她,是一名不折不扣的“人力资源专家”,未来发展潜力无限。不过,李敏的内心却在备受煎熬。

由于公司正处于高速发展期,各个事业部都亟须吸纳人才,现有的人才招聘系统并不能满足公司对于人才的巨大需求。李敏迫切地想要提升招聘的效率,但改造招聘系统是一项前所未有的大工程,会耗费大量的时间与精力。她日常的工作已经非常烦琐,人力资源的六大板块都需要她统筹协调,哪还有多余的时间、精力让她去协调。

李敏感觉自己已经看到了工作中那个想进入的中心区域,但自己身处日常事务的漩涡当中无法脱身,这种状态让她难以全神贯注地投入到工作中,以往完成工作带给她的满足感与成就感也大幅下降。

工作重塑的缘起

美国经济评议会(The Conference Board)近年来开展过一项针对工作满意度的调查,调查对象覆盖美国5000个家庭。在被调查者中,只有45%的人表示对自己的工作很满意,类似的情况也出现在中国。2018年,盖洛普发布的《全球理想工作簡报》中显示,中国的上班族普遍认为自己从事的工作缺乏意义,这在很大程度上降低了工作满意度。工作满意度低的原因多种多样,面对不满意的工作,一些人可能会选择寻找新工作,另一些人则可能会出于种种原因,继续从事自己并不满意的工作。不过,他们不再全身心地投入到工作中,而是想方设法地“摸鱼”、消极怠工——无论是哪一种结果,都会给组织带来不可估量的损失。

学者们发现,面对员工对工作的不满意,“工作重塑”可以提供行之有效的解决方案。耶鲁大学心理学家Amy Wrzesniewski和密歇根大学组织行为学教授Jane E. Dutton在2001年发表的一篇论文中,首次提出工作重塑的概念。在这项研究中,学者们访谈了一所著名医院的清洁工作者。虽然从事相同的工作,但是这些清洁工中有人非常喜欢自己的工作,其他人则不喜欢。

不喜欢自己工作的清洁工在描述其工作时,就像是机器在读一份工作说明那样,只介绍了自己被要求完成的任务,例如擦拭地板、打扫灰尘、拖地之类。他们认为自己从事的工作要求的技能很低,人们不会注意到他们。

喜欢自身工作的清洁工在描述其工作时,介绍了很多与病人和来访者互动的细节,并且认为自己的工作很有价值。这些清洁工称自己为 “治疗师”,并且会主动寻找任务来支持自己的头衔——比如花更多的时间陪伴孤独的病人,或者定期更换病房墙上的照片,让病人感觉更舒适。在很多情况下,他们还会把病人或家属想象成自己的亲人,从而考虑如何更好地照顾他们。所有人都明白,这些额外承担的工作并不是他们的工作职责所在。当被问到为什么要这样做时,他们谈到了自己心中的一种期许:患者不一定会意识到他们所处的环境是怎样的,也许治疗环境发生的一些细微变化可以在无形中加快他们的康复进程。为了在平凡工作中更多地找到意义,这些在医院工作的清洁工重新界定了自己的工作边界和内容。他们的所作所为,被学者们定义为工作重塑。

总的来说,工作重塑指的是员工主动开展的对于自身工作内容、工作要求和资源的重新建构。通过重塑自身工作环境,员工得以让原本的工作更符合个人的目标导向、动机与特长,并从根本上改变工作任务、关系以及个人对工作的看法。工作重塑是员工自下而上自愿对工作角色、任务或者自身认知做出的永久或半永久性的改变,在工作场景中十分普遍。

例如,高校应届毕业生可能会在实习过程中完成工作职责之外的任务来扩展自己的技能,在新的工作领域获取经验,从而为将来从事会计工作做准备;经理将部分管理职责授权给下属,从而更专注于制订核心工作计划;装配线上的操作工在工作中灵活性非常小,但仍可能改变自身认知模式,降低负面工作事件的影响——这些行为都属于工作重塑的范畴。

工作重塑的魔力

很多学者都会在企业开展调研,或者是出于自身学术研究的需要,或者是受到委托、为企业提供管理咨询。开展调研之前学者心中会有一些预设,实际的调研结果却经常会打破其预设,让学者对工作产生全新的认识。

一位学者曾经询问一名仓库管理员他最擅长的是什么,得到的答复是:他最引以为傲的是在公众面前出色的演讲能力,尽管他的工作并不需要太多说话的技巧。类似地,当询问一名客服人员她的理想工作状态时,她可能会说她最期待在工作中遇到有挑战性的任务,从而提升灵活解决问题的能力。遗憾的是,她面临的工作内容可能大多是循规蹈矩的,并没有太多机会让她发挥主观能动性。

学者们逐渐意识到,在工作中每个人都有不同的优势与热爱,对企业来说,很难为每名员工设计出最完美的工作。工作设计指的是管理者为员工设计的正式的工作任务以及工作关系等。在传统观念中,一项工作是由管理者制定并明确在员工的岗位说明书中的,一旦设计出来就很少改变。工作重塑的概念提出之后,学者和管理者意识到,工作设计不应当是一成不变的。如果允许员工对工作进行重塑,随着时间的推演,工作设计会变得越来越适合员工的特性以及知识经验上的发展。

例如,前文提到的仓库管理员可能会主动承担培训其他员工的职责,从而让自身的优势得以展现。与此类似,尽管并非自己职责所在,人事部门的员工可能会寻求与技术部门人员进行更多的互动,从而提升自己的技术能力。值得注意的是,工作重塑理论并没有削弱管理者自上而下进行工作设计的重要性。工作重塑与工作设计是相辅相成的,前者侧重于强调员工拥有优化自身工作设计的机会与潜能。

工作重塑的出发点是让员工通过对自己的工作进行细微而有意义的改变,在工作中达到更理想的职业状态,进而提升工作中的幸福感和满意度。大量的研究显示,通过对工作角色进行简单而有效的调整,员工可以把自身的关注点更多地放在工作的积极层面,而不是其他消极层面。

从认知角度看,通过转变看待工作的方式,员工将增强对工作意义的感知和对工作的认同感,并显著提高在工作中应对复杂状况的能力。能够进行工作重塑的员工也会觉得自己被雇主更加尊重、信任和欣赏,这会进一步提升员工的幸福感、工作满意度和成就感。

工作重塑除了能为员工带来更好的工作体验,也为组织带来了很多潜在收益。举例来说,假如员工调整他们的角色,从而增加与不同部门或同事的协作,这种积极的互动会促进跨团队的合作,有助于创设一个快乐而健康的工作环境。员工幸福感、工作满意度和成就感的提升对雇主来说也是一种收益。

研究表明,相比在工作中不快乐的员工,快乐员工的工作效率提升了12%。除此之外,员工主动进行工作重塑的行为在本质上是具有创新性的,在组织层面上看,这促进了组织的灵活性和适应性。在日益动态和全球化的商业环境中,这可以助力于企业级竞争优势的形成。虽然工作重塑的理论和方法提出的时间并不长,学者们从在财富五百强企业到小型非营利组织开展的一系列研究中发现,尝试工作重塑的员工往往会更加投入工作,对工作生活更为满意,从而在工作中取得更高的绩效。对于企业来说,工作重塑还是一种很容易实施的方法,所需的成本很低甚至是完全免费的。如果可以有效地推动和实施,工作重塑是雇主赋予员工权力并让他們的职业生活更有意义和更愉快的最好方式之一。

总结来看,对于那些希望采用支持性的工作环境,培养健康、敬业雇员的雇主来说,工作重塑是值得推广的举措。

工作重塑的方法

在日常的工作生活中,企业雇员对自身工作进行重塑的方式是多种多样的。一项在服务业开展的研究发现,服务业的从业人员会主动采用四种方法进行工作重塑,从而让工作变得更有意义,这四种方法分别是:

扩展工作角色,例如一位理发师会向其顾客讲解护理头发的方法;

为特定顾客提供定制的服务,例如面对一位极度焦虑的患者,牙医会详细介绍她的操作流程并提前告知患者接下来的治疗方案;

避免服务不喜欢的顾客,例如一位理发师可能拒绝为一位合不来的顾客提供服务;

选择有意义的环境来完成工作,例如一名私人健身教练选择偶尔在其他场所授课。

当现实工作状态与理想情况不符时,有研究发现员工会采用三种工作重塑的方法:

第一种方法是花更多的注意力、时间和精力在自己热爱的工作任务中,例如一位之前渴望成为律师的人力资源经理会试图找到自身兴趣与当前工作的结合点,可能会花很多时间研究劳动法。

第二种方法是做一些与个人的兴趣相关的额外工作,例如一位医生自愿去培训更多的实习医生,从而满足自身对于传道授业解惑的热爱。

第三种方法是重构工作的社会价值,与自身的热爱相匹配,例如一位客服代表会把处理顾客投诉的烦琐、耗竭性工作视为帮助和治愈他人。

同时,学者们认为有三种可行的方式可以有效帮助人们在工作中的角色更好地实现工作与人的匹配。这三种方式分别是任务重塑、关系重塑和认知重塑。

任务重塑,指的是对自身正式工作描述中规定的职责进行增加或删减、更改或替代。例如,为了保持对自身工作的热爱,一位厨师可能不仅要会烹饪食物,还要学会精美的摆盘,以期在最大限度上提升顾客的就餐体验。

关系重塑,指的是员工改变自身与同事、上司或顾客之间的互动关系。例如,尽管并非自身职责所在,市场营销经理可能会增加与产品经理的互动,通过集思广益,讨论和改进用户界面。

认知重塑,指的是改变看待工作的态度和思维方式。例如,高负荷作业的酒店清洁人员可能会说服自己,更换床单不仅是为了清洁,这只是表象,究其根本是为了让旅行者的旅程更加舒适和难忘。

工作重塑的理论和方法不难理解,那么如何在工作中实践呢?让我们来看看这个场景:

初入职场的大学应届毕业生沈青(化名)最常做的工作就是为上司准备各种会议的PPT。在大多数情况下,这并不是一项能够调动员工积极性的工作任务。沈青一开始也对这些重复性的工作感到疲惫和厌倦,但一次偶然间她了解到工作重塑的概念,并决定尝试改变。她回忆起自己对绘画的爱好,决定换一个视角看待制作PPT的工作。为何不把每次费心思制作的PPT当成一种艺术品去看待呢?沈青觉得这是一种可行的办法。接着她将自己每天的工作列出来:接收和整理会议材料、撰写文字稿、寻找PPT素材。

重新认识自身工作之后,这些原本枯燥无味的工作仿佛焕发了新生,它们不再是孤立的任务块,而是为了最终“艺术品”的呈现所不可或缺的基础步骤。似乎还差了点什么?沈青又为自己增加了一项额外的任务,那就是寻求上司以及同事的反馈,并着力于不断改进,最终呈现出完美的作品。一切好像都不一样了,即使是最基础的整理材料的工作,也有其“神圣”的使命。

经过工作重塑,沈青觉得自己俨然是一个在不断创作的艺术家,而不再只是一个默默无闻的“螺丝钉”。

从这个例子中可以发现,工作重塑的前后,个人拥有的资源以及原有的工作设计并没有发生颠覆性的改变,但精心重塑之后,工作设计与可用的资源更好地融合在一起,实现了人与工作的契合。

推行:管理者在行动

对于工作重塑的理念和具体举措有了充分了解之后,管理者如何在组织层面上推行工作重塑呢?工作重塑的干预举措会有效果吗?

研究者对荷兰一个警区的警察展开了为期一天的工作重塑培训干预,以了解他们是否能从中受益。干预培训的目的是向警员们介绍工作重塑的理念,让他们认识到,自己可以通过工作重塑分析并了解他们的工作特点和所处的职业环境。在这项干预下,警察们很快学会了绘制自己的重塑目标。之后,他们被要求对这些目标进行反思。在接下来的四周里,研究者们跟踪了这些警察的进展,结果发现:参与工作重塑培训的警察相比没有参与培训的警察,感到相比之前有更多发展机会以及更高的自我效能感。除此之外,参与重塑的警察体验到的负面情绪更少、积极情绪更多。

这一管理实践中的发现告诉我们,工作重塑并不是研究者的纸上谈兵,确实能为组织和员工带来切实收益。因而,管理者有必要系统学习工作重塑,并在组织中推进。让我们回到文章开头的场景,遇到工作瓶颈后,如果李敏积极地进行工作重塑,会带来哪些改变?理论预测,工作重塑会帮助她摆脱负重不堪的工作现状,拥抱更符合她初心与优势的工作安排。那么,李敏该如何进行工作重塑呢?

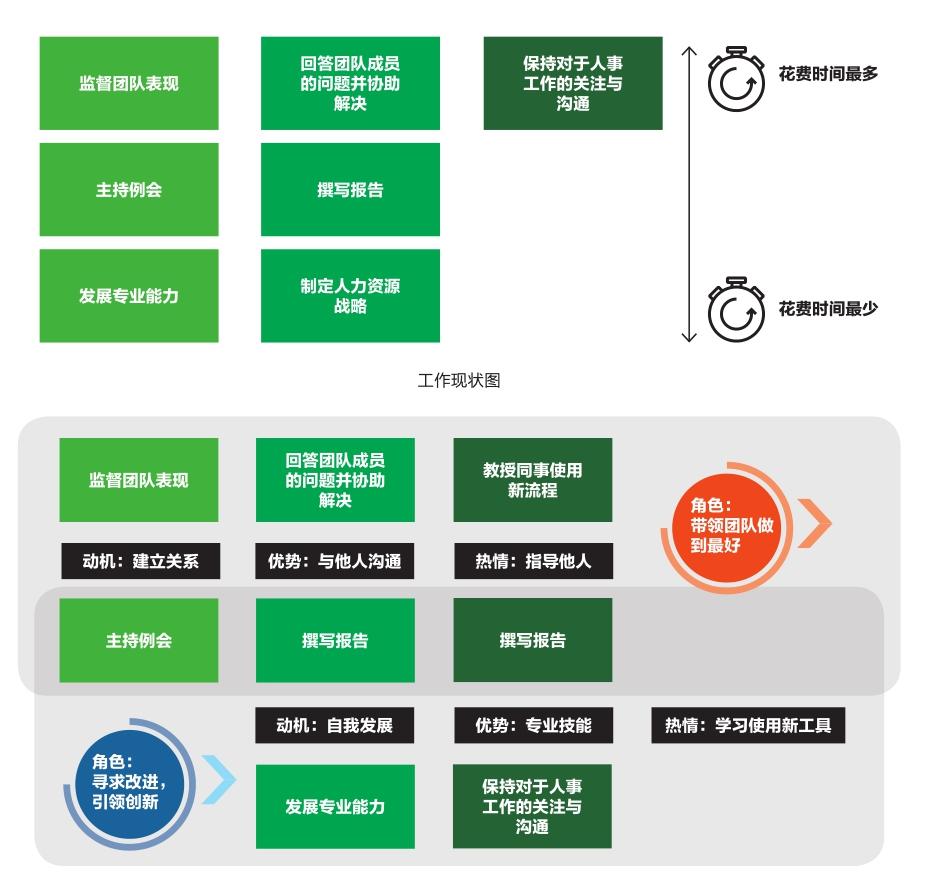

工作重塑的第一步是了解并评估自身的技能、潜力和愿望,并根据目前的工作构成,创建 “工作现状图”,这可以帮助员工了解自己是如何在各项日常工作任务上分配时间的。在工作现状图中,员工将工作分为三种类型的任务块。最大的任务块表示消耗大量精力、注意力和时间的任务;最小的块指向投入精力、注意力和时间最少的任务;其他任务则放在中型任务块中。李敏可以使用一系列矩形来描述自己的任务块。这样一来,她当前工作的重心就一目了然了。

工作重塑图

确定自身的技能、潜力和愿望之后,雇员应重塑工作中的挑战来匹配自身的潜力,最终绘制出一幅理想的工作重塑图。经过重塑的工作并不会完全超出原本工作中的正式要求,其目的在于利用员工个人的优势和动机提升工作的意义。在绘制重塑图的过程中,仍然用不同大小的矩形来表示在任务块上不同的时间分配。李敏可以将自身的动机和优势融入任务框架中,并在此基础上创建出了新的任务块的组合,这种组合对她的时间、精力和注意力进行了更优化的分配。

通过角色重塑,李敏可以进行工作角色上的扩展:将“制定人力资源战略”从一个小块扩展为一个中等大小的块,并为这项扩展的任务添加了“提升效率” 的目标;增加教授同事使用新流程的工作任务;将有共同目标或相同重要性的任务组划到一个工作框架中,對应不同的工作角色,从而将优势与热情整合到工作中。此外,为了确保自身进行重塑后新角色的实现,即寻求改进、引领创新,李敏还可以采用社会扩展的方法,与公司中其他推崇创新、拥有改善系统技术能力的同事建立或重新建立联系,以寻求基础的人员与技术支持。

雇员进行工作重塑的最后一步是创建行动计划,考虑落实新的工作方案过程中可能会面临的挑战。李敏可以采用组织工作的方法:创建相应的任务清单来跟踪任务,从而有效推进工作进度;制订明确的短期和长期目标,通过设定目标、跟踪和自我激励的过程,自我管理工作动机和绩效表现。雇员还可以采用元认知的方法,积极看待工作重塑的过程在短期可能遭遇的挫折与失败,并为后续的工作任务、人际互动以及其他投入做好心理准备。

管理者请注意

尽管工作重塑可以为企业和雇员带来一系列积极影响,在邀请外部专家开展工作重塑的培训之前,管理者有必要充分了解工作重塑推行过程中的注意事项。首先,管理者在进行工作设计之初就应为员工预留工作重塑的空间,唯有这样,员工才能在满足组织目标的同时,通过工作重塑将自己的能力与热情投入工作。假如管理者一开始设计出的工作就非常严格,充满了条条框框,会在很大程度上限制员工进行积极的改变。一位对医护工作充满热情的护士,可能会非常注重与患者的人际互动,这种重塑行为有利于提高她的工作满意度和绩效表现。然而,如果管理者在她的工作设计中缺乏灵活性,不允许她花更多时间与患者进行一对一互动,这位护士可能会错失一个将其工作重塑得更加富有成效的机会。

管理者还应创设并维系可以推动有益工作重塑的环境。当重塑行为与组织目标相悖时,即使对个人来说这种重塑是有益的,它也仍然可能对组织整体产生危害。因此管理者应在组织中达成一种共识:允许并鼓励与组织目标一致的工作重塑。为了树立起这种规范,管理者可以对正性的工作重塑进行示范,例如管理者主动向员工展露更多的微笑以及表达关心的话语,从而助力于友好团队氛围的形成。

管理者应当与员工保持开放、顺畅的沟通渠道。在某些情况下,工作重塑可能发生在管理者意识不到的地方。一旦这种工作重塑不利于组织发展,代价巨大。如果员工想要重塑他们的工作并且愿意与管理者沟通,保持开放的沟通渠道有利于管理者提前判断员工计划开展的工作重塑是否符合组织的利益,从而避免有害的重塑行为并将工作重塑推向有益的方向。此外,对于工作重塑,来自管理者的信任可以起到推进作用。当员工感到不被信任时,会不愿意去改变现状;信任则可以让员工勇于承担因改变带来的风险,而这些改变最终可能会带来有益的结果。

最后,管理者还应充分意识到,在工作中过度的热情是一把双刃剑。工作重塑通常会为员工带来更高的工作意义感以及目标感。然而,研究表明,目标驱动型的员工更容易陷入工作倦怠。

加拿大学者开展的一项研究调查了来自12个组织的3715名员工,结果发现,有目标驱动的员工相比缺乏目标驱动的员工压力大得多,幸福感、心理韧性和自我效能感得分要低很多。因此,管理者应调整自己期望员工无边界、全身心投入工作的心态。此外,管理者还应告知员工设定界限是必要的,即要去做那些最核心、重要的事务,而不要盲目扩展自身工作的边界。否则,不仅会牺牲核心工作任务的完成度,还可能会对员工身心健康造成伤害。

作者单位 上海外国语大学国际工商管理学院