地形学视角下的藏传佛教寺庙园林原型解析

——以内蒙古广宗寺为例

2021-09-24王志强高旭通讯作者WANGZhiqiangGAOXuCorrespondingAuthor

王志强,高旭(通讯作者)/WANG Zhiqiang,GAO Xu (Corresponding Author)

从狭义上讲,寺庙园林一般存在3 种情况:毗邻寺庙单独建置;或寺庙内部殿堂围合而成的庭院;或寺庙外的郊野地带的园林化环境[1]。从广义上讲,寺庙园林不仅涵盖以上3 种情况所指向的寺庙与林园的位置关系,其更为广泛的涵义是寺庙与园林有机结合的整体关系,即建筑与景观的系统性认知。从以往对寺庙园林的研究中可知,研究方向与发展态势趋向多元,陆琦等具体从学术与史学流变角度分析其研究脉络、路径与方向,并对转变时期做了划分,最终对寺庙园林研究发展的方向进行反思与总结[2]。金荷仙等从寺庙的造园意匠着手对其“意境”进行阐释[3];另有部分学者从寺庙园林的植物景观配置入手进行研究,但对地域性的藏传佛教寺庙园林的分析与研究非常之少。

1 地形学的介入

如果从寺庙园林的概念出发,其广义涵义更具研究价值,即从建筑与景观的关联性出发,从整体角度探讨其具体影响要素与原型,这一过程对当代建筑设计与研究更具实践意义。戴维·莱瑟巴罗(David Leatherbarrow)认为,“地形学”(Topography)作为建筑与景观二者共享的主题、框架、场所为整体性研究提供了基础和新的视角[4]1。地形学是知觉的、体验性的、也是知识性的,是对于庸常的实用性目的场所的再现与适应,在此过程中,空间一直被塑造与重新塑造着[5]31。约翰·狄克逊·亨特(John Dixon Hunt)赞成“没有地形学,所有的历史将是多么毫无生命力”[5]51,他将地形学与历史联系起来,将历史作为不仅是过去的所指,而是一种对于过去的阐释。亨特将地形学的意义进一步诠释,将场地的物质性与历史的记忆性结合,为建筑与景观的整体性研究奠定了基础。对寺庙园林的研究,涵盖两个方面的内容,其一是对原有历史状态的分析,找寻记忆原型,为当下建筑与园林设计提供参考依据;另外,场地的物质性成为寺庙园林的最为显著的特征,是挖掘其内外空间本质具体化的过程。

藏传佛教建筑群以自下而上方式组织、经过时间推演逐渐形成,其具有典型的寺庙园林特征,是前文3 种寺庙园林类型的有机结合体。内蒙古地区藏传佛教建筑作为该地区除蒙古包外另一具有原型意义的建筑形式[6],其建筑群体的组合方式呈现丰富的寺庙园林空间。文化环境以及历史变迁使内蒙古地区形成了大量依自然环境而建的建筑群[7],藏传佛教寺庙园林则是此种类背景下的结果。从地形学意义上讲,地形不仅包括人为建造的场地形式,还涵盖着生活性的事务或痕迹[4]10,也就是说,藏传佛教寺庙园林体现着地形学的意义,不仅将场地与历史和记忆联系起来,且在宗教性物质化的过程中与地形或场地发生关系。场地与建筑的关系为寺庙园林的形成构建了框架,其关系可为:建筑是地势的一种细化;或对地势的一种插入;或与地势的一种配合;内蒙古藏传佛教寺庙园林则是以场地与地势配合的方式存在(表1)。从表中可知,广宗寺、五当召、福因寺1)以及根坯庙建筑与场地关系是以一种与地势配合的方式呈现的,其呈现的寺庙园林整体关系较为有机,空间布局也较为自由;红塔寺与喇嘛洞召则是对地势的一种细化,在融入场地关系的同时将地形进行进一步的分割,使景观与建筑的关系呈现特色鲜明的特征;格里布尔召与希拉木仁庙则是以插入的方式来解决建筑与景观的关系,无论是垂直方向还是水平方向上都与地形进行交错与融合。基于以上分析,笔者试图以广宗寺为例,探讨地形学作为内蒙古寺庙园林研究的视角与方法,进而为其原型的探究以及当代转译方式的研究提供借鉴意义。

表1 内蒙古地区寺庙园林建筑与地形关系(图片来源:内蒙古工业大学藏传佛教建筑课题组提供,绘制:王志强)

2 广宗寺园林环境特征

广宗寺寺庙园林环境与其宗教性表达以及场地选取、地形契合有着密切关系,呈现了内蒙古地区寺庙园林的典型特征,广宗寺因此是分析与研究本区域寺庙园林环境特征的代表性案例。笔者试图从对称与散落结合的场地布局、隐匿与显现交织的空间操作以及层叠与单一并存的场景构建3 个层面来具体分析广宗寺园林空间的环境特征。

2.1 对称与散落结合的场地布局

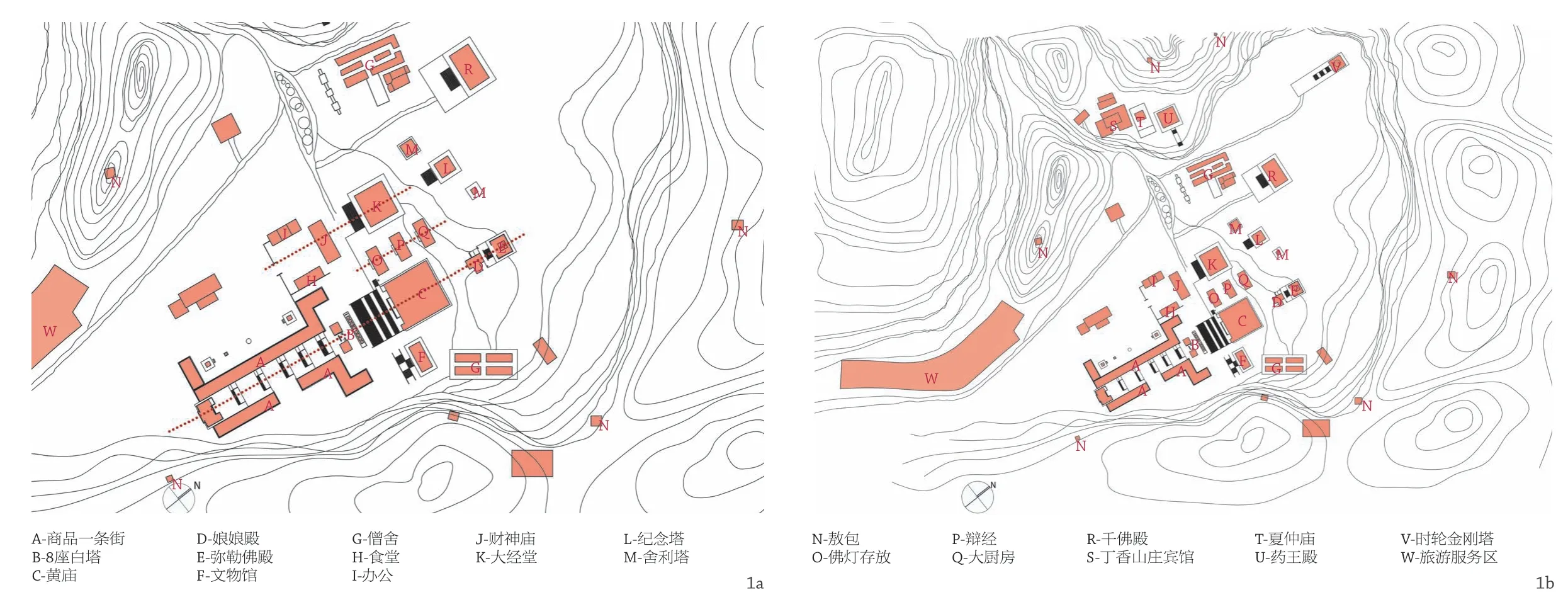

纵观我国现存众多的园林寺庙古建筑中,必有一条主轴线是其共性,这也是园林寺庙布局中的精髓所在[8]。诺伯格-舒尔茨(Christian Norberg-Schultz)对轴线的解释为:“轴线表示与空间组织相关的某一道线,这条线不一定是直线,但必须有主导性形状,这种情形与具体表现的位相连续关系正好相反,这道具有主导性的线使其中相互连接的各元素形成一种秩序,并赋予方向”[9]。但在广宗寺园林中,可以发现其主轴线的主导关系并不强烈,布局方式是轴线与散布并存的。广宗寺建筑群处于贺兰山主峰巴音松布尔西北侧,周围由8 座山环抱形成,周围绿树成荫,形成天然的寺庙园林景观。当沿着上山的道路前行,通过一座小桥便可到达通往建筑群的主轴线,在主轴线上场地逐渐抬升,并形成空间序列:东西向对称布置的商铺—钟鼓楼—吉祥八塔—黄庙—多吉帕母庙—弥勒佛殿,对称轴线所形成的空间序列因地势逐渐升高,在黄庙处达到高潮;如果沿着场地入口道路向左转向,顺势前行,便可通过寺庙管理、食堂等附属用房所围合成的庭院,穿过财神殿到达大经堂以及纪念塔,形成一条轴线:围合庭院—财神殿—大经堂—纪念塔;两条轴线之间形成平行设置的关系,此外,在两条轴线之间还存在着3 座辩经堂与舍利塔所形成的次轴线。3 条轴线关系因地势的变化形成礼仪性路径,朝拜者依着轴向路径前进,会感受到其内在的宗教性。蒙古族当地的祭祀文化与藏传佛教的宗教文化相融合,在整个园林寺庙周边的山体上建立了5 座敖包,分别有通向其目的地的路径,山体的自然有机变化为寺庙园林的自由散布提供了条件。药师殿、活佛府、时轮金刚塔以及千佛殿散布于主体轴线建筑的西侧,而大鹏殿、龙王庙以及喇嘛僧舍则是散落在东侧,散布与对称布局形成了多种空间类型、有机关联的寺庙园林整体布局,既有围合成的庭院空间,亦存在自然环境为主的园林景观(图1)。

1 广宗寺对称与散落并存关系(绘制:王志强,李建荣)

2.2 隐匿与显现交织的空间操作

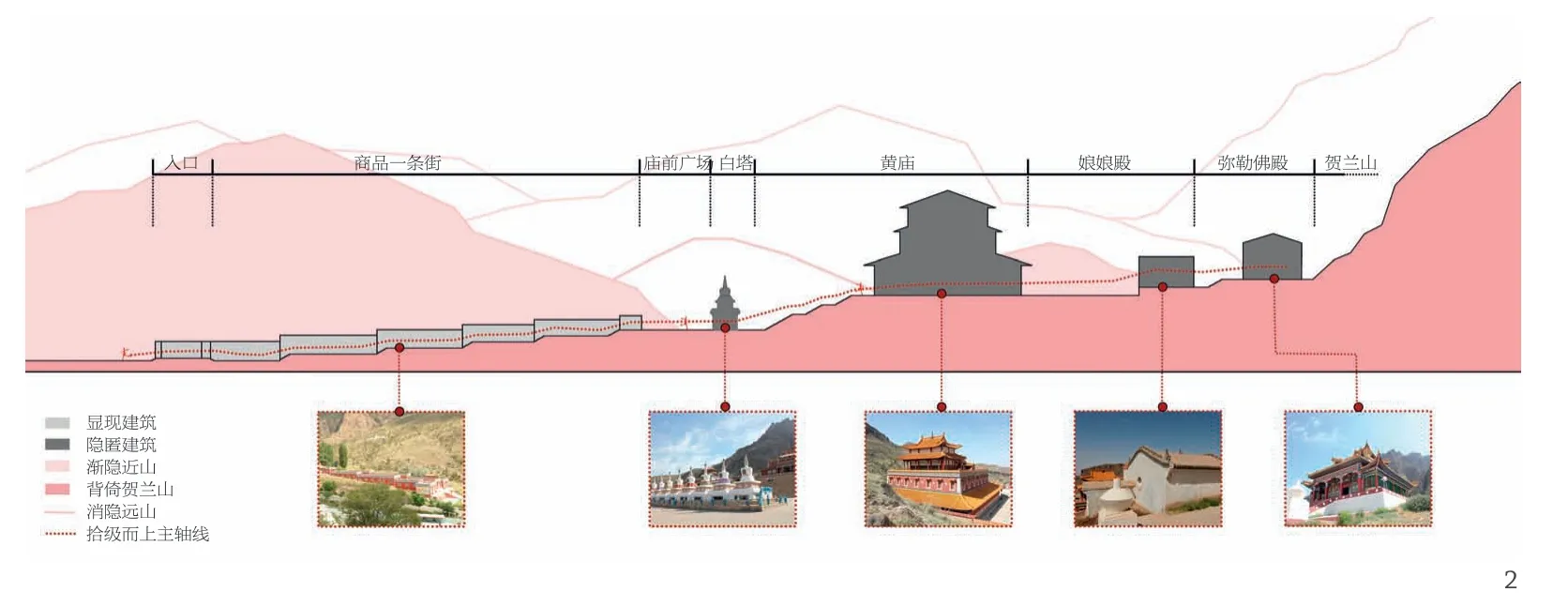

人工与自然环境的巧妙处理使得建筑与景观形成隐匿与显现交织的现象。从总体上,其空间布局可分为两个层级,即一是整个建筑群或寺庙园林与山体的关系;另外是每个单体寺庙与之相邻的周边环境的关系。从总平面图中可知,整个建筑群以隐匿的形式设置于四面环山的平台上,仅南侧有开口处,即朝圣者到达寺庙园林的主要入口,“水滴”式的自然平台使得整座寺庙园林与外界的联系弱化,只有在逐渐地行进中方能体验其全貌。然而,从较小尺度的空间关系上来讲,其呈现出两种并存的方式:轴线上的建筑(庭院)大多以显现的操作方式表达;而散布的建筑则是和周边的景观环境融合,以隐匿的操作方式有机融合于自然环境之中(图3)。轴线上的建筑所形成园林庭院的围合感较强,其常常作为主要殿堂的附属空间,不仅仅是集散之处,又具有寺庙园林所承载的宗教性氛围营造的作用。例如,从广宗寺主轴的纵剖面上可知,财神殿前的庭院空间是主要是通过封闭的庭院为人们进入大经堂作心理准备,在作为过渡空间的同时,也在提示朝拜者其是从世俗空间向精神空间的转换之处;而黄庙之前的吉祥八塔以及钟鼓楼前的序列庭院则是以逐渐抬升的竖向变化来渲染日常性到礼仪性的转变,这两处庭院以庄严的建筑形式以及封闭的空间关系作为主要的显现表达方式(图2)。轴线以外的寺庙则是常常隐匿在山体间,平行于等高线的方向布置建筑,形成自然景观为主的园林环境,黄庙、时轮金刚塔以及药师殿以半地下洞穴的方式插入到山体之中。显现与隐匿方式通过路径的有机串联,形成复杂多变的空间关系与场所氛围,朝圣者既可体会到宗教空间的神圣性,又可在不同主体建筑之间漫游,世俗性空间与精神性空间随之切换,在显现与隐匿交织中丰富了空间感受。

2 广宗寺园林空间中建筑的显现与隐匿关系(绘制:王志强,李建荣)

2.3 层叠与单一并存的场景构建

如果从人的体验角度去分析园林空间,无疑视觉感受是最为重要的(图3、4)。人类可以通过五官感受接受外界环境信息已被实践证明,并且在这些信息中,“人靠眼睛获取87%从外界来的信息,并且75%~90%的人体活动是由视觉引起的。”[10]视线基本概念是观察者的“视点”与物体反射的“射线”之间的连线,与建筑渲染中所谓的“光线追踪”的几何原理相近,这种技术是一种通过模拟物体光学特性(如透明度、反射以及阴影等属性),并基于物体可见性的计算(包括确定的物体与潜在的空间)[11]。无论是留园、拙政园等私家园林还是颐和园、畅春园等皇家园林,视线与景观的互动关系均是造园者着重考量的方面。层叠与单一是两种呈现方式,其主要区别在于视觉焦点的层次化上,单一场景往往有较为明显的标志性景观,层叠场景则相反。在广宗寺园林中,敖包作为蒙古族文化的重要象征,常常设置于自然景观中,是园林空间的重要节点,也是视觉焦点所在,造园者以对景的方式将其设置于某条路径上,以强调中心性,其场景的单一性表达了空间的礼仪性。白塔、舍利塔、药师殿与千佛殿则是顺着轴线布置在山脚下,如果从舍利塔的正面观察,可以发现其正位于背景环境中两座山交接的山谷处,以对景的方式强化轴线的同时,也将其最为神圣性的功效表达得更为明显与清晰。吉祥八塔前的拱门以借景的形式将黄庙、8 座塔以及远处的山体环境纳入画面中,类同中国传统建筑中的借景与留白的方式创造了层叠的视景以及多层次的视觉感知。弥勒佛殿则是以建筑檐口与远处的山体形成框景关系,运用借景的方式将人的视线打开,远处的山景与近处的庙宇形成层叠关系。此外,随着游览者参观路径以及朝拜者的转经路径行走时,因地形的变化路径在水平和垂直方向上进行多次转折,其视线与景观之间一直存在互动,形成丰富多样的体验。

3 与山体关系(摄影:高旭,王志强)

4 与场景的关系(摄影:王志强,高旭)

3 广宗寺寺庙园林原型的阐释

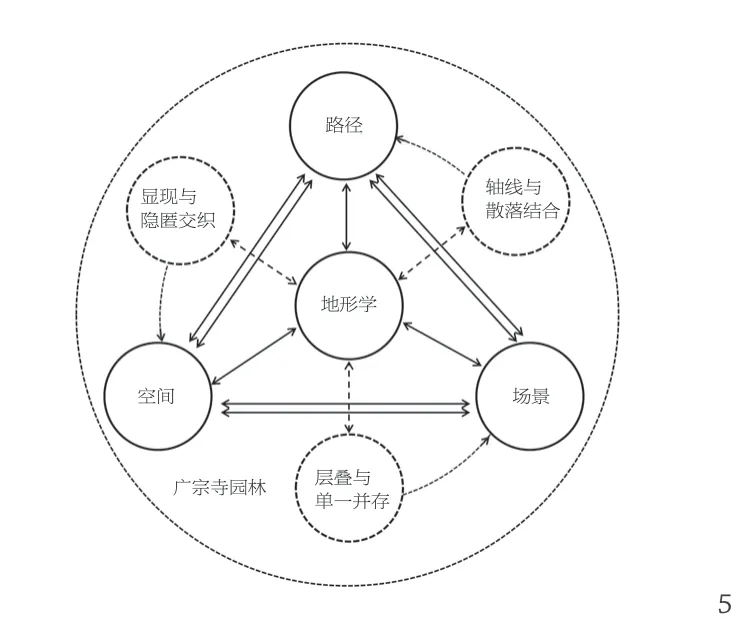

广宗寺寺庙园林原型的阐释是建立在对其特征的分析基础之上的,通过地形学、场地特征以及原型共同构建了寺庙园林研究的理论模型(图5)。路径、空间、场景3 种要素的关系是相互的,同时具有地形学意义,而地形学引发的3 种操作方式:对称与散落结合、显现与隐匿交织、层叠与单一并存进一步指向3 种要素。广宗寺园林所形成的3 种特征是基于地形学理论加以分析的,而每种特征所引发的原型是相互关联的,最终回归于地形学的理论基础与实践指向。

5 寺庙园林分析的理论模型(绘制:王志强)

3.1 蜿蜒式路径原型

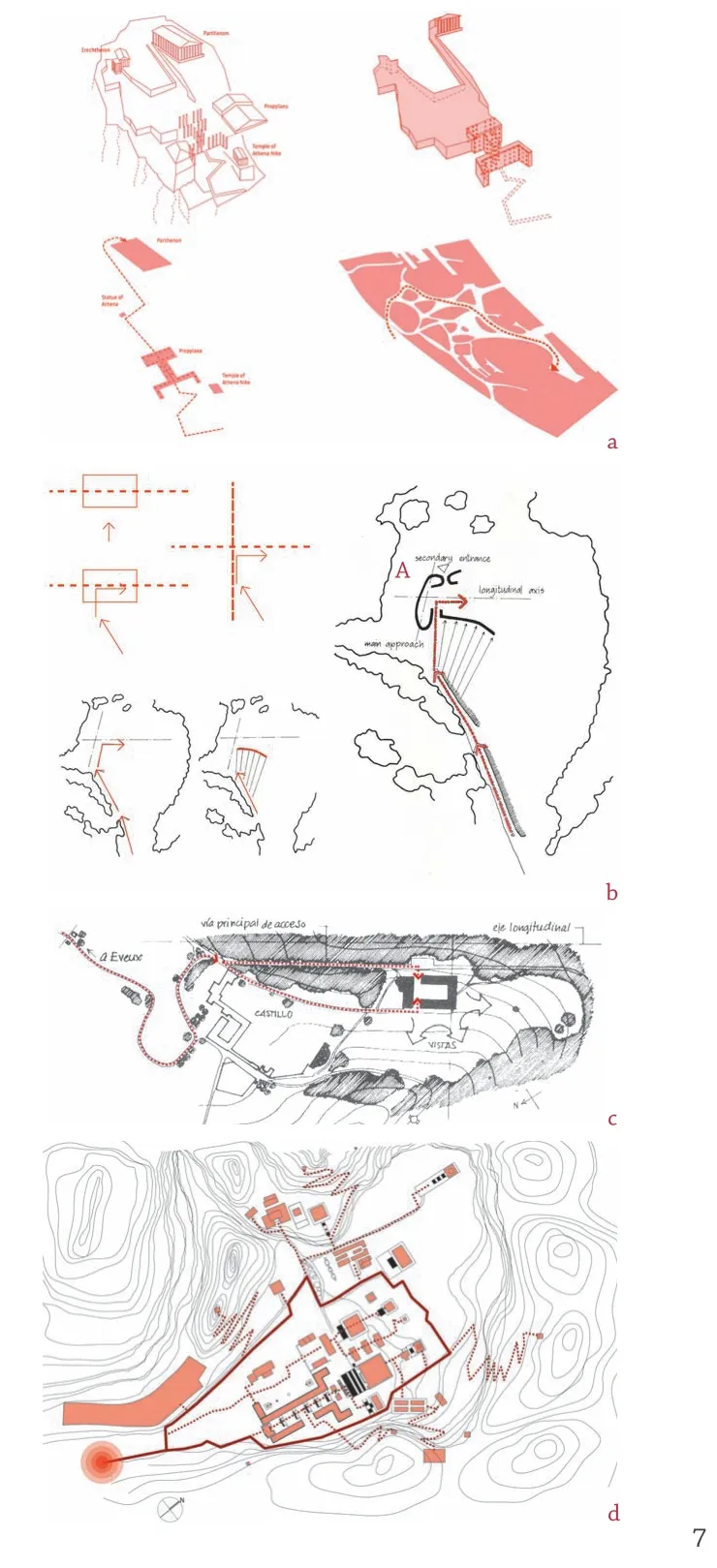

时间是体验景观的媒介,人只有在空间中穿越或是运动,才能最全面地了解地势[4]8。广宗寺寺庙园林最为典型的特点之一是路径的蜿蜒转折,其不同于以往寺庙园林中轴线的主导地位,从尺度更大的层面讲,蜿蜒的路径主导着人、建筑、景观,形成的场所意义更为多样、自由。从严格意义上讲,轴线作为组织空间的方式并未能引起真正的体验运动,它是将空间要素与更大的整体布局关联的象征性手法,但无可否认,路径与轴线常常是一致的[12]。在宗教性的建筑中的路径常常体现为对称与向心,根据托马斯·巴里(Thomas Barrie)对礼仪性路径的分类,其中轴向路径(axial path)、分叉路径(split path)、放射性路径(radial path)、环绕路径(circumambulating path)均是以轴线与几何关系来阐述路径与空间关系的,同时也是营造建筑礼仪性场所的重要方法(图6)[13]。在广宗寺寺庙园林中则是将这种对称与向心原型打破,以蜿蜒的形式,通过转折与迂回的操作,通过转换方向、拓展距离与遮蔽视线诱发人对未知场域的探索,人在接近主体空间过程中,需行至路径终点方才发现其具体位置。转折路径强调方向突然转变而引发空间氛围的变化,迂回路径则注重引导人绕行至目的地。这与雅典卫城、朗香教堂以及拉图雷特修道院的蜿蜒路径有异曲同工之妙。在广宗寺园林中,地势的变化使得二维空间转折向三维转化,从图中的对比关系可知,其蜿蜒的路径是内蒙古地域建筑探索的重要原型之一,更重要的是,此种原型不仅是内蒙古当代建筑神圣性空间设计的源泉,在日常性建筑设计中的意义也同样突出。

6 对称与向心轴线所形成的路径(图片来源:王志强改绘自参考文献[13])

7 蜿蜒式路径原型对比关系(7a-c图片来源:王志强改绘自参考文献[13],7d绘制:王志强,李建荣)

3.2 洞穴式空间原型

维吉尔将洞穴空间的核心描绘为通往地狱之门的路径。在史诗发展中,西比尔将洞穴与地狱联系在一起,洞穴的墙壁所象征的生命和未来的不同通道,为多功能建筑提供了原型的独特性,一个洞穴即是了一座宫殿,后者反过来又解释了住宅的内部,其产生的空间景象更为重要[14]。因此,洞穴空间的形成与地形有着重要的关系,其表征着垂直与水平两个方向的空间延展,从外部而言,体现着垂直空间,而内部无限的水平性为人提供了活动的场所。在广宗寺园林中存在着3 种洞穴空间原型,如果从操作角度讲,可分为以群山为屏,强调垂直性;倚崖壁展开强调水平性;以地形导向降调整体性。广宗寺园林位于整个大尺度的山体包裹的空间中,以变体的洞穴空间形式存在;而摩岩石刻中则是更为具体的洞穴式空间,在山体的表层与刻画佛像,并以“门”的形式强化其垂直于山体的纵深感,因地形原因,以上升的台阶进一步引发人向空间深度的思考,进而强化洞穴空间的意义。此外,因自然环境的腐蚀或地壳运动使得山体的石头在滑落过程中形成自然的洞穴空间,往往与树木等植被有机结合在一起。洞穴以隐匿的形式存在于自然环境中,既是宗教空间所需要一种体验形式,同时也是显现性建筑空间表达形式以外的一种补充。正如加斯东·巴什拉(Gaston Bachelard)在讨论家宅时引用保罗·克洛岱尔(Paul Claudel)的话所讲:在卧室与四墙之间,是一种几何学的地点,用来摆放形象、装饰品和多门柜子的“惯常洞穴”,马路的门牌号与楼层的数字确定了“洞穴”的方位,但其内部的居所是无限的[15]。在广宗寺的园林空间中可知,其展现的仍是一种由神圣到世俗的“惯常洞穴”,既可用于僧侣的自省之处,又可为朝拜者提供心灵归属的场所(表2)。

表2 洞穴空间原型解析图解(图片来源:原型图改绘自参考文献[14],绘制:王志强,摄影:高旭,王志强)

3.3 如画式场景原型

如画式空间(picturesque space)最早出现于18 世纪早期英格兰的“不规则(informal)”园林中,其不规则的形制使得人与景观产生互动,其根本的审美是多样变化的,亨特认为,如画式空间让人体验到一种由精心策划并设计而成的[16]。由前文所讲的对景与借景的结合手法使运动中场景的一个瞬间,其常常与蜿蜒的路径相互依存,台阶与坡道为如画式场景提供了多样变化视野的机会,二者相较而言,坡道比台阶的倾斜度舒缓,增加了横向的移动距离,五十岚太郎(Taro Igarashi)认为,“坡道能够保证摄像机平行移动,如果是楼梯则破环了连续的录像效果”[17]。在此,有必要更为细致地关注西方园林与东方园林的异同,正如陈薇在探讨意大利文艺复兴时期的台地园与中国明清时期山水园的区别时指出,意大利台地园从地形的台地平面出发,进而设计景观、台地之间的界面,并形成立面的整体场景,其更关注于台地、界面与整体立面;而中国的山水园以自然形胜为大意,再探讨山水、远近、前后、软硬、上下等自然要素与人工建造的关系,转而在平面上实现体悟自然魅力的距离与途径,其注重形胜、景深与整体平面[5]143。广宗寺的如画式场景更多体现的是一种形胜的特点,其在建造之初并非是以一种强烈的预设规划先行,而是随着功能需求以及建造环境的改变逐步生成,此种方式必然会以某个瞬间场景为主进行推导,将不同的片段场景进行关联,形成丰富的空间体验(图8)。此外,如画式的景观原型以人的视觉作为主要作用点,吉祥八塔前的拱门打破了传统的“空间—界面—空间”的模式,而是以“空间—空间—空间”的新范式来体现,这种操作方式使人空间感知具有丰富性与层次性。视界的丰富性可由“旷”与“奥”的思想来理解,冯纪忠在《组景刍议》一文中,以柳宗元的“旷如也,奥如也,如斯而已”2)的精辟论断,阐释人在运动中的感受的复杂性[18]。

8 如画式空间原型解析(绘制:王志强,高旭,李建荣)

4 结语

筱原一男认为,“传统建筑尽管可能是创作的出发点,但并非是回归点”,传统遗产是抒情或感性的,但前提是,在陷入情感的同时,如何从中将传统的构架和本质转换到当代的空间逻辑之中才是最为关键的[19]。筱原一男的观点与亚历山大·楚尼斯关于批判的地域主义论断中提及的“批判性与陌生化”的论断是相似的,即传统为人们提供了熟悉的条件,但在设计创作中,其“陌生化”是对新事物的认同[20],传统是原点而非终点。本文试图从内蒙古地域建筑的代表类型藏传佛教寺庙园林中,借助地形学将其进行深度剖析,找寻其原型,为当代的地域创作以及研究提供基础。研究从地形或场地出发对广宗寺寺庙园林特征进行解析:对称与散落结合的场地布局、隐匿与显现交织的空间操作以及层叠与单一并存的场景构建。在此基础上提取出3 种原型:蜿蜒式路径原型、洞穴式空间原型以及如画式场景原型,试图推导出内蒙古地域设计的源头。研究不仅限于原型概念的阐释,更关注其具体操作方法与手段。在蜿蜒式路径原型上,强调精神世界与现实生活所体现的场所性;在洞穴式空间原型上,指出方位感知的不同表达方式对空间操作的影响度;如画式场景原型则更注重人的联觉感知所形成的体验感。针对抽象空间思考与场地有机形式之间的矛盾所引发在设计层面上的空间危机以及地域创作与传统转译的难题,研究更强调抽象与具体的融合,优先考虑人的主体性地位以及建筑与场地的呼应关系。空间并非仅限于意向与物化,空间形式生成的解读与转译既是一种尝试性操作,亦是传统与当代的某种藕合[21]。中国当代建筑空间由早期对西方的模仿向自主创新转变,在传统转译上也呈现出丰富的操作方式。在当代建筑创作中,建筑作品中不乏优秀设计案例,建筑师有意识地从传统建筑中汲取操作和生成方式,但在真正将其系统化或使其具有可操作性仍处于探索阶段,这也是当代中国与地域建筑相关研究者需要进一步思考的方面。□

注释

1)“召”蒙古音,译,与“庙”连用,即召庙,意指寺院;“寺”本意为“办事机构”,自佛教传入中国,处于对佛教的尊重,常称为“寺庙”,在后期发展中,“寺”与“召”时常通用。

2)冯纪忠提及,柳宗元认为风景须得加工,先是番伐刈决疏的功夫,才能“奇势迭出,浊清辨质,美恶异位”,然后“因其旷,虽增以崇台延阁……不可病其敞也。……因具奥虽增设茂林磐石……不可病其邃也”。“旷”与“奥”是产生复杂视觉效果的重要方法。