滇西北井干式民居建筑的多民族比较研究

2021-09-24潘曦通讯作者丘容千林徐巍PANXiCorrespondingAuthorQIURongqianLINXuwei

潘曦(通讯作者),丘容千,林徐巍/PAN Xi (Corresponding Author),QIU Rongqian,LIN Xuwei

0 引言

在民居建筑的研究中,对于建筑多样性的分析与阐释是学者们持续关注的重点问题。民居建筑的多样性不仅丰富了建成环境的面貌,更是文化多样性的重要载体。正如联合国教科文组织《世界文化多样性宣言》所说,这种多样性是“交流、革新和创作的源泉”,是“人类的共同遗产”[1]。

就民居建筑的多样性而言,我国西南的滇西北地区是极具代表性的。一方面,滇西北地区地处我国地势第一、第二阶梯交界处的横断山脉地区,金沙江、澜沧江、怒江三江并流,地貌复杂,气候多样。另一方面,滇西北地区是“藏彝走廊”的主要板块,是诸多藏缅语族民族和少量壮侗语族迁徙、交流、融合之地,居住着汉、白、彝、傈僳、纳西、藏、回、普米、怒、独龙等10 余个民族,加上历史悠久、交通阻隔等原因,形成了区域内丰富多样的社会文化形态。这种自然环境和人文环境的多样性造就了滇西北民居建筑的多样性,对这种多样性的挖掘和阐释,对于展现这一多民族聚居区的文化多样性、丰富“中华民族多元一体格局”的内涵、铸牢“中华民族共同体”具有重要的积极意义1)。正因如此,关于这一地区的民居建筑研究形成了诸多的相关成果。自1930 年代起,刘敦桢、蒋高宸、朱良文、杨大禹等学者都对该地区的民居建筑进行了广泛和深入的研究[2-4]。

在这些研究中,云南民居被分为“井干式”“干栏式”“合院式”等不同大类(图1),“井干式”(或称“板屋”系)就是其中的一个大类,在滇西北的香格里拉、丽江、大理、怒江等地州均有分布。目前,关于滇西北井干式民居的既有研究主要是以民族为线索,对单个典型地区进行调查分析,如蒋高宸先生对纳西族(及摩梭人)木楞房的研究[5],王祎婷、翟辉对傈僳族井干式民居的研究[6],王晶、唐文对普米族传统民居的研究[7]等。然而,对于这一在滇西北地区广泛分布的建筑类型而言,进行不同民族/地区之间的比较研究是十分必要的。这不仅是因为其在形式上十分丰富,更重要的是,井干式民居作为滇西北历史最悠久的建筑类型,该地区的大多数世居民族都曾经或至今仍在使用它。对井干式民居开展比较研究,对于厘清滇西北各民族建筑之间传播交融、发展演变的复杂关系具有重要意义。

在既有的滇西北民居建筑比较研究中,将井干式建筑作为多民族共有的传统建筑类型对其进行专门研究的尚不多见,大多数情况下,井干式建筑是作为某一地区若干民居类型的其中之一,出现在该地区内部的比较研究之中的。例如,吴艳对丙中洛地区的研究[8]、王芳对怒江流域的研究[9]、龚芸对大理地区的研究[10]等等。因此,本文将在实地调查和既有研究的基础上,对滇西北多样化的井干式民居的形制特征进行整体梳理,以空间布局、建造体系及文化象征3 个维度作为切入点,分析其相互之间的异同,追溯其背后的影响因素和生成机制,为进一步深入探究和阐释滇西北民居建筑的多样性提供支撑。

1 滇西北井干式建筑概况

1.1 滇西北井干式建筑的历史

井干式建筑是我国传统建筑中历史最为悠久的建筑类型之一。刘敦桢先生在《中国古代建筑史》中提及,井干式的木槨在商朝后期的陵墓中就已经使用,并且在之后的周朝到汉朝的陵墓中都长期使用[11],以此推断,这种将木料层层垒叠的结构方式最晚在商代就已经出现了。云南晋宁的石寨山遗址出土的建筑模型和铜器上所刻画的图案中,都出现了井干式建筑的形象2),可见这种井干式结构最晚在汉代已经被应用在建筑之中了[12]。《汉书·郊祀志》的注解中提到,“井干楼积木而高,为楼若井干之形也”,《西都赋》则描述其“井干叠而百增”[13]。

在滇西北地区,井干式建筑使用的时间同样十分久远。从实物来看,大理祥云大波那遗址中发现的战国木椁就使用了井干式的构造方法[14]。从文献来看,在关于藏族、纳西族、傈僳族、彝族、白族、普米族、怒族、独龙族等民族的文献中都有过井干式建筑的记载。例如,纳西族的东巴经书中就曾提到“五千根横梁和七百椽子搭建的房屋”,也有“纳西族的父亲去世了,在木楞房下面去世了”这样的描写[15]。东巴经文成型于唐宋时期,元代以后发展不大,可见对纳西族而言,木楞房是很早就广泛使用的建筑类型了。而且,木楞房到清代仍然是这一地区最普遍的建筑形式,直到18 世纪改土归流之后才逐渐被抬梁—穿斗混合式的木构架瓦房所取代[16]97。

1.2 滇西北井干式建筑的分布现状

目前,井干式建筑仍然是滇西北地区分布极为广泛的一种建筑类型(图2),尤其集中在林木资源丰富的地区。从文献梳理和实地调查的情况来看,井干式建筑在滇西北的分布呈现出大分散、小聚集的特征。一方面,使用井干式建筑的民族数量众多,包括藏、白、纳西(及摩梭)、彝、普米、怒、傈僳、独龙,涵盖了滇西北地区的绝大部分民族3);另一方面,集中连片、大规模使用井干式建筑的地区并不多,主要包括以下地区:

2 滇西北各民族地区的井干式建筑

(1)怒江流域。以丙中洛为中心的怒江流域段分布着众多以井干式建筑为主体的怒族聚落,代表性的如雾里村、秋那桶村等。该地区井干式建筑多为独栋式,顺山坡地势而建。居住层以火塘为中心组织,其下架空用于圈养牲畜,其上覆以双坡顶形成夹层。

(2)澜沧江流域。以维西县为中心的澜沧江流域段分布有一批以井干式建筑为主体的傈僳族聚落,以同乐村最具代表性。该地区的民居多以若干栋井干式建筑围合形成小规模的院落,居住空间同样以火塘为中心布置。

(3)泸沽湖地区。该地区聚居的摩梭人至今仍然大量使用井干式建筑。与遗留的母系制度影响下较大的家庭人口规模相对应,该地区多以井干式建筑围合成四合院,分别作为正房、经房、花楼等功能使用。

此外,通甸河流域的普米族、独龙江流域的独龙族仍然有部分聚落保留着集中连片的井干式建筑4),山区的纳西族、藏族、白族则不同程度地将井干式建筑用于粮仓、畜圈等辅助性建筑中。

2 滇西北井干式建筑的多民族比较

散布于滇西北不同地区的井干式建筑,其空间布局、建造体系、文化内涵十分多样,充分地体现出了该地区民居建筑和民族文化的多样性。

2.1 空间布局

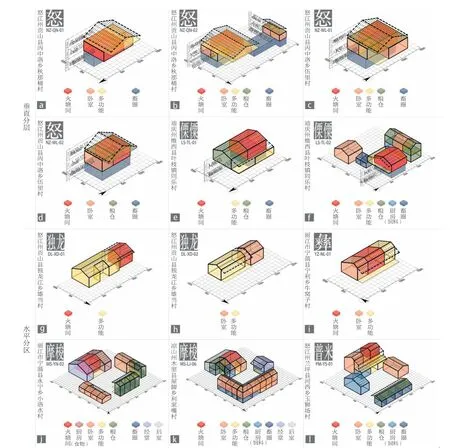

与生产生活方式相对应,本文所调研的滇西北井干式民居大体可以分为居住性空间、生产性空间,以及混合功能空间(图3)。居住性空间通常包括用餐、会客、家庭起居、供奉祖先神灵等功能的公共空间,以及以卧室为主的私人空间;生产性空间则包括用于粮食储存加工、生产工具存放的空间,以及圈养家禽家畜、加工牲畜食物的空间;此外,还有一些通常以灰空间形式出现的混合功能空间,例如外廊、屋顶夹层等等,灵活用于起居、会客、晾晒、手工艺制作等生产生活的多种功能。

3 居住性、生产性、混合功能空间示例(2.3摄影:潘曦)

从建筑整体布局上看,这些功能空间的组织方式首先较大程度地受到地形因素的影响。在地势坡度较陡的地区,由于适宜建造的基地面积有限,人们往往倾向于首先通过垂直分层来组织功能分区(图4a-f)。例如,在怒族聚落中,最常见的空间组织方式是将建筑分为三层:架空的底层用于圈养牲畜,二层用于居住,屋顶夹层用于储存、晾晒粮食。而在地势较为平坦的地区,人们倾向于首先通过水平分区来组织功能空间(图4g-l)。例如,在泸沽湖的摩梭人民居和通甸河流域的普米族民居中,人们会将四合院中的各栋单体建筑用于起居、卧室、粮食储存与畜圈等不同功能。而在傈僳族则是将两种空间组织方式混合使用。

4 井干式建筑典型空间布局示例(绘制:丘容千,林徐巍)

而在各个功能分区内部具体的空间单元组织中,则存在着“中心式”和“并联式”两种常见的布局方式(图5)。“中心式”布局,指的是在一个功能区中以某一规模较大的空间单元为核心,将其他空间单元围绕其进行布置。例如在怒族的建筑中,居住层以火塘间为核心,占据居住层的主体,其余的卧室、储藏间、外廊都围绕着火塘间来布置。“并联式”布局,指的是在一个功能区中各个空间单元的地位、大小相当,呈线性并置在一起,例如,普米族的畜圈、傈僳族的多功能用房等。相对而言,“中心式”的组织方式更多地出现在正房中,由于滇西北地区普遍使用火塘,火塘间作为主要的起居、会客、餐饮空间,往往成为所在的功能区的核心单元;而“并联式”的组织方式则多用于其他建筑单体,或者不以火塘间为主要起居空间的正房中(如普米族正房)。

5 “中心式”和“并联式”布局示例(绘制:林徐巍,李朝

2.2 建造体系

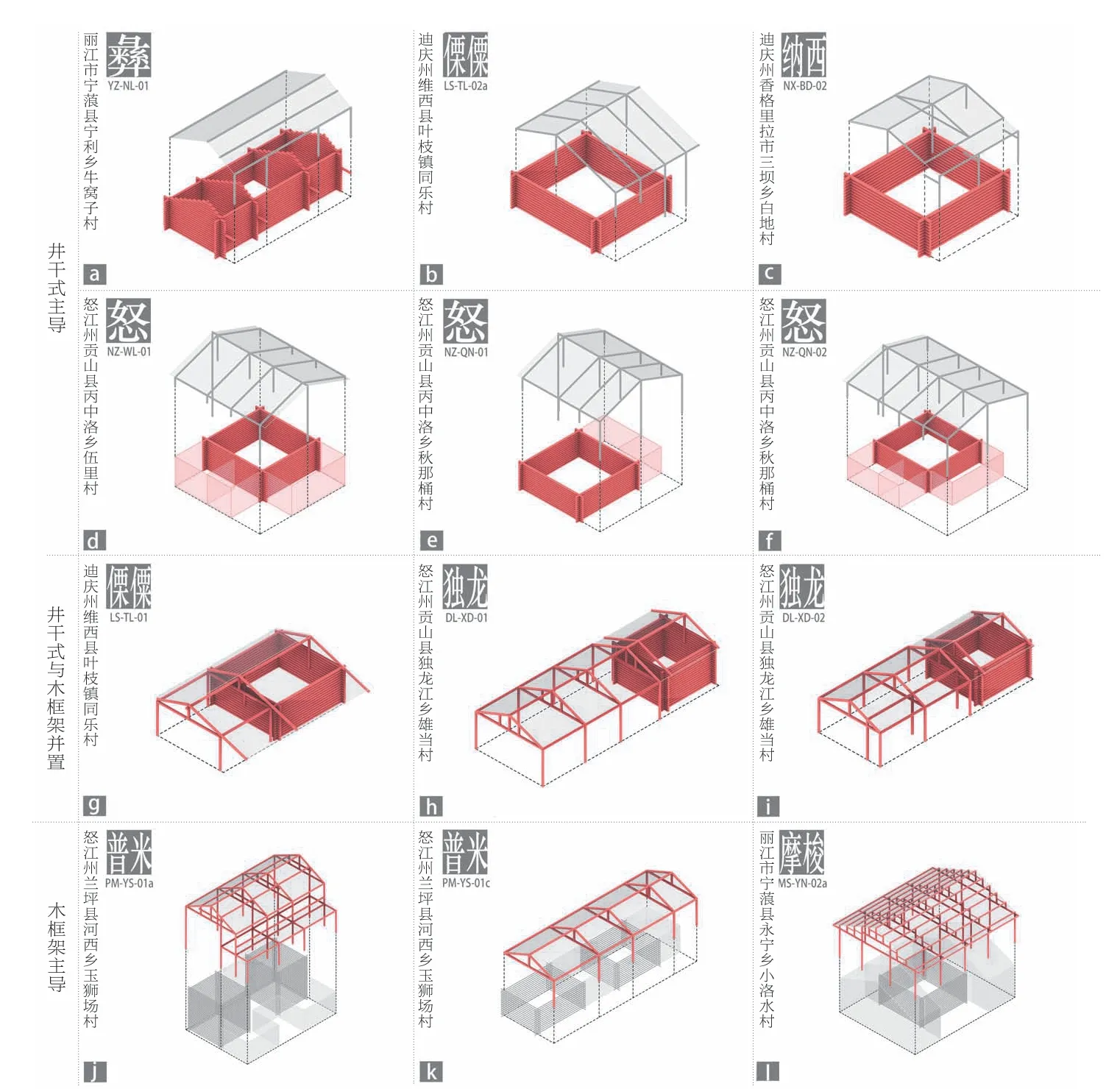

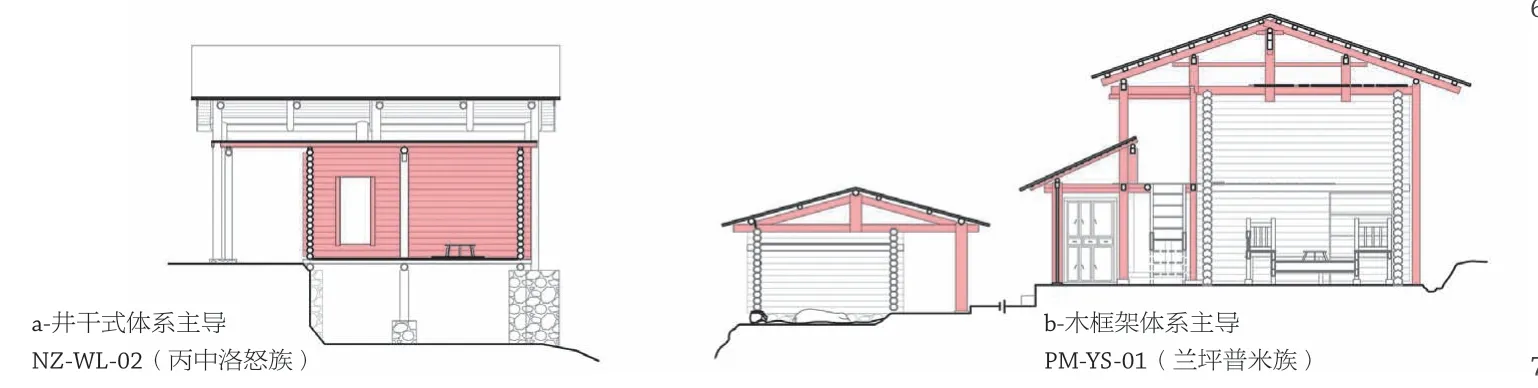

从建造体系来看,所调查的民居建筑都不同程度地使用了井干式技术,大体上可以分为两类:一类以井干式体系来主导建造逻辑,一类以木框架体系来主导建造逻辑,此外还有少量两者并重的(图6、7)。

6 井干式建筑典型建造体系示例(绘制:丘容千)

7 两类结构体系剖面示意(绘制:丘容千,林徐巍,李朝君)

第一类民居在怒、傈僳、藏、普米、彝、纳西等民族中可以见到,其基本“原型”是由井干式墙体和坡屋顶构成的小型建筑单体,至今还在诸多地区被用作粮仓、畜圈等辅助性建筑。当建筑规模由于家庭人口、功能需求的增加而需要扩张的时候,墙体和屋顶在这一“原型”的基础上以两种不同的演化逻辑完成了扩张过程。就墙体而言,由于单根木料的长度有限,因此单个井干式“盒子”的尺寸也是有限的。当使用空间需要扩大的时候,人们会增加井干式“盒子”的数量来满足需求。而对于屋顶,人们更倾向于直接放大坡屋顶的尺寸来覆盖下方的使用空间,如果设置多个坡屋顶来增加覆盖面积的话,会形成技术上很难处理的天沟。屋顶在强度和承重上要求不高,坡向的构件可以通过绑扎等方式来延长,屋顶垂直方向的支撑则只需增加立柱,落在地面或者落在井干式“盒子”的顶部即可。这种演化逻辑,使得屋顶及其支撑结构开始逐渐向木框架体系发展。

第二类民居在普米、白、摩梭等民族中可以见到,其建造逻辑是以“间”为基本的空间单元,通过多榀木构架的并置来形成建筑单体。在水平方向上,人们可以通过增加开间数量来扩大使用面积并灵活调节各个开间的面阔;在垂直方向上,人们可以调节柱子的长度形成单层、二层甚至局部三层的建筑。在这类建筑中,井干式墙体由于十分坚固,往往被用于粮仓、畜圈等处,保障粮食和财产安全。在一些案例中,人们建造完整的井干式“盒子”,“嵌入”木框架体系中;在一些案例中,人们并不建造单独的井干式“盒子”,而是在木框架的柱子之间直接垒叠圆木或者木方,形成厚实的墙体。在这类建筑中,随着使用功能、材料资源等的变化,井干式墙体会形成不同程度的退化。例如有些时候,砖、混凝土等厚实坚固的材料会替代圆木和木方。当人们仍然需要井干式的外观来体现文化特征的时候,会在建筑外墙上施以木纹的彩绘。

此外,在傈僳、独龙等民族中,也可以见到将井干式体系和木框架体系并置的建筑案例。

2.3 文化象征

从文化象征来看,滇西北的民族普遍地共享两个具有精神性意义的文化载体:火塘与中柱(图8)。

8 中柱与火塘(摄影:丘容千,林徐巍)

火塘的使用,在世界各地的前现代住宅中都十分普遍,它可以提供照明、满足取暖的需求,也是烹煮之处、为人们提供食物。戈特弗里德·森佩尔在“建筑四要素”理论中,就把火塘作为建筑的基本要素之一,代表了人们进行建造活动的一部分基本需求[17]。也正因其长期以来的重要地位,对于火塘的崇拜也是十分普遍的。在滇西北的井干式民居中,绝大多数都设有火塘,其形态主要有两类:一类是在地板中留出一处方形的空间,四周围以木板或石板,在其中填充耐热材料,形成火塘,如丙中洛的怒族民居等;另一类是在室内搭设围合的床榻,火塘就设在床榻中央,如同乐村的傈僳族民居、玉狮场村的普米族民居、白地村的纳西族民居等等。在这些民族中,火塘通常与神灵崇拜和祖先崇拜联系在一起。例如,藏族和宁蒗普米族的火塘、摩梭人的上火塘后设有名为“赞巴拉”的神龛,“赞巴拉”为火神与祖宗神的叠合化身,上面有海螺、莲花等图案,火塘中的锅庄石则是祖先灵魂栖居之地,每次饭前都要先将食物供奉给锅庄石[16]53。相对而言,彝族和怒江流域的白族对火塘的崇拜更偏重祖先,其他民族则呈现出自然神与祖先神并置的形态。

中柱也是滇西北地区广泛存在的具有象征意义的建筑元素,其原型通常认为与原始时期的帐幕建筑、半穴居建筑有关。在滇西北的井干式建筑中,中柱往往与天神崇拜密切相关,同时也和祖先崇拜、生殖崇拜等信仰具有一定的关联。例如,纳西族木楞房中的中柱名为“每度”,其意思是“擎天柱”,被认为是联系凡间和上天的构件,并且和纳西族创世神话中人类建造神山来支撑天地的空间模型具有同构关系[18];在摩梭人的房屋中,人们用同一棵树加工成2 根中柱,树根为“女柱”、树梢为“男柱”,意为家中男女来自同一血脉,也是举行成人礼的地方;在怒族的房屋中,中柱象征家神,人们会把长得最好的玉米挂在中柱上,以答谢家神庇佑,逢年过节都会对其进行祭祀。

此外,一些民族受到藏传佛教、基督教等制度性宗教的影响,也会在房屋中设置与之相应的象征性空间和陈设。

3 滇西北井干式民居的多样性阐释

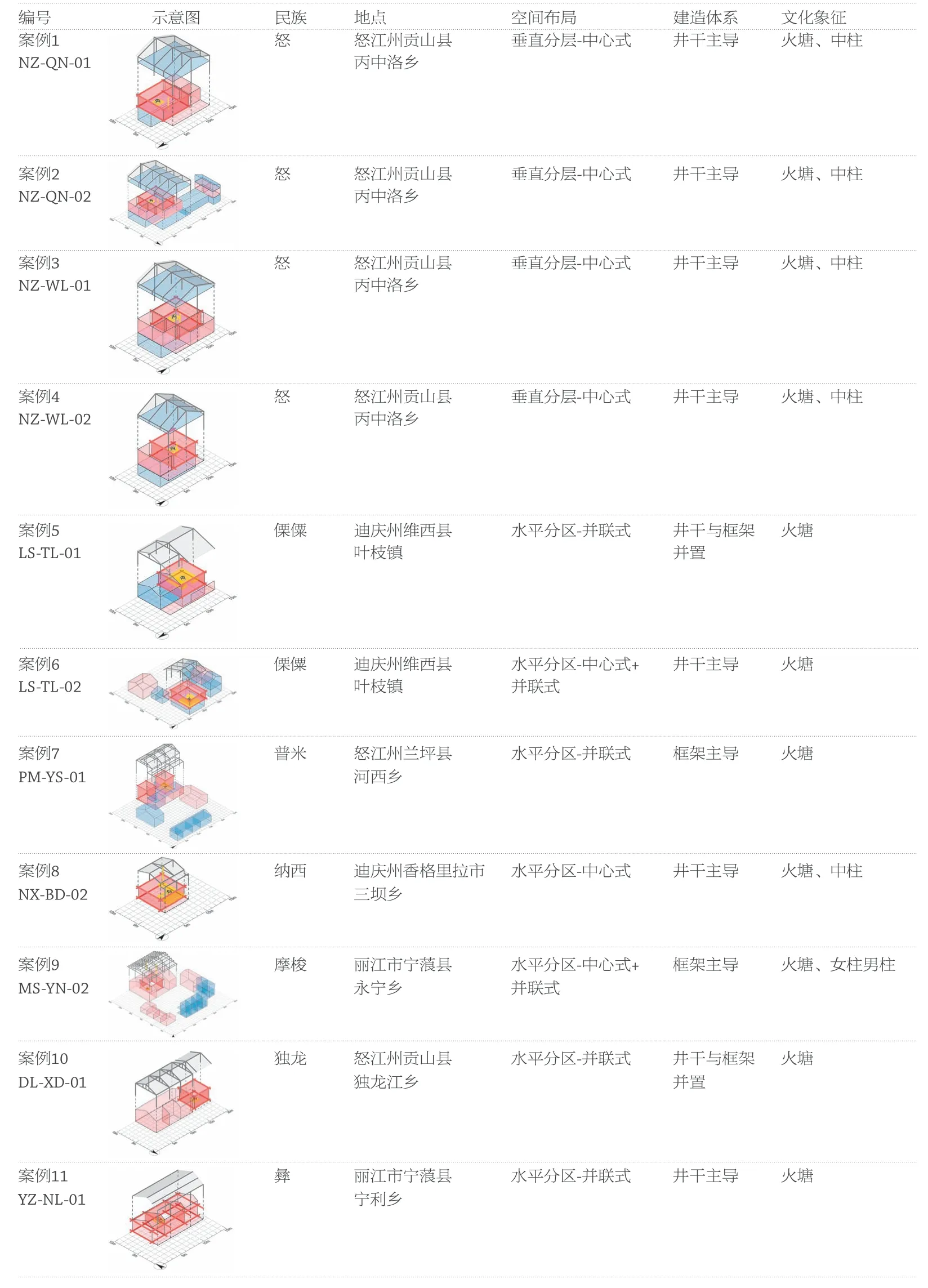

可见,滇西北不同民族/地区的井干式民居,在空间布局、建造体系、文化象征3 个维度上都有着不同的表现形式,这3 个维度有机地结合到一起,形成了丰富多样的建筑形式(表1)。而不同民族/地区的井干式民居在3 个维度表现形式上的差异,则是由于多方面因素的综合影响而形成的。

表1 滇西北各民族井干式民居建筑的典型案例(绘制:丘容千,潘曦)

3.1 空间布局多样性的影响因素

井干式民居的空间布局最为直接的影响因素是地形地貌。建于坡地之上的井干式民居大多为垂直分层、中心式布局,独栋式住宅十分普遍,如丙中洛怒族的建筑;而位于缓坡或平地之上的民居更趋向于水平分区、并联式布局,院落式住宅更为常见,如兰坪普米族的建筑。当然,各民族能占据怎样的地形用于聚居,也是长期历史过程中迁徙、竞争的结果。较早迁入或势力更强的民族一般会占据平缓的地形,使生产生活更加便捷,较晚迁入或者势力较弱的民族就只能居于山地陡坡。另外,在一些民族中,自然环境中的地理要素还会影响民居的朝向。例如,兰坪的普米族讲究堂屋要朝向山峰,院门要朝向垭口;丙中洛怒族以江水远去的方向作为建筑的主要朝向等等。

此外,社会家庭形态也对空间布局有着重要的影响。例如,母系社会形态下的摩梭人,由于家庭规模较大,其院落规模和正房体量也相应较大,并且为成年女性设有单独的住所;而父系社会形态下的民居院落规模相对较小,如白地纳西族、叶枝傈僳族的住宅,性别空间上以男性为尊。

3.2 建造体系多样性的影响因素

井干式民居的建造体系则主要受到材料资源和工艺水平的影响。井干式结构的建造需要耗费大量的木材,但加工工艺相对简单,在林木茂密、人口密度较低、工艺水平落后的地区(如20 世纪的独龙族地区)是十分适宜的建筑形式。而当材料资源和工艺水平发生变化时,建造体系也往往随之发生变迁。在摩梭人地区,由于林木资源逐渐减少,人们便相应地调整技术做法来减少建造中所需的木材,例如局部用夯土墙体代替井干墙体,或者用半圆木代替完整的圆木等等。而随着交通的发展、各民族交流的增加,木框架体系及其建造技术和建造工具的传入为摩梭人又提供了一种新的选择,来有效地降低房屋建造中的木材消耗,于是,摩梭工匠们也开始学习木框架体系的建造工艺,井干与框架并置的建造体系在摩梭人地区逐渐普及开来。

3.3 文化象征多样性的影响因素

在滇西北的井干式民居中,火塘是普遍存在的元素。在建造体系和保温采暖措施都十分有限的情况下,传统的井干式民居大多并不设置大尺度的门窗,因此火塘就承担着照明、供暖、加工食物等诸多生活必需的功能,地位十分重要,因而也就在长期的使用过程中被赋予了象征意义。在不同的民族中,由于精神信仰的发展程度和发展形式不同,火塘的象征意义也有所不同。相对而言,宗教信仰发展比较初步的民族/地区,火塘更多地与自然神崇拜相联系;宗教信仰发展相对成熟的地区,火塘的象征意义中祖先神崇拜的比例就更高。而且,伴随着精神信仰具体内容的不同,火塘周围的布局形式、方位尊卑,以及相应的仪式禁忌也会有所差别。此外,大部分中心式布局的井干式民居中都有中柱,也因其位于房屋中央而具有象征意义,其具体的文化解释与火塘类似,主要取决于该民族精神信仰中的相应内容。

除了各自多样化的发展与演变,由于本身的形制特征及共同因素影响,空间布局、建造体系、文化象征3 个维度也相互联系,相互制约。例如,就空间布局与建造体系的关系而言,垂直分区的空间布局通常需要井干式单元与木框架相互结合来实现,而水平分区的布局则与不同建造体系都可以较好地相适应;中心式布局更多地出现在井干式体系主导的建筑中,而并联式布局更多地出现在木框架体系主导的建筑中。井干式体系的空间以体块形式组合,可以灵活调节个体块单元的大小,以突出核心的主室单元;而木框架体系在竖向构件高度有限的情况下,更适宜于水平扩展,常以“间”为基本单元组合,空间单元之间关系相对均衡。

再如,文化象征要素也和空间布局、建造体系相互联系。在中心式的布局中,火塘和中柱可以灵活布置,更好地形成象征性空间,为各类仪式活动提供的空间也更加宽裕;而在并联式布局中,火塘只能限定在一个开间内,中柱的位置也受限于木框架结构的形式,空间相对更加局促。此外,井干式体系的开间较大,中柱在结构上是屋顶构架不可或缺的承托构件,其存续较为稳定;而木框架体系的开间跨度即为横梁长度,无需在开间中央立柱。这些原因,使得木框架体系中的火塘和中柱更容易在建筑的演进过程中逐渐弱化甚至消失。

4 结语

可以看到,井干式民居在滇西北地区被多个民族广泛使用,并且在空间布局、建造体系、文化象征等维度上与其所在的自然和人文环境有着紧密的联系,表现形式十分丰富。对这些丰富多样的民居开展研究,不仅有助于完善对于滇西北民居多样性的阐释,也对厘清各民族建筑之间传播交融、发展演变的复杂关系具有重要意义。因此,尽管井干式民居就形制的复杂程度和工艺的精致程度而言并不是传统民居中最为突出的,但是对其进行研究和保护对于文化多样性的保护和多民族人居智慧的传承是十分重要的。

其次,笔者在调查中发现,随着时代发展,地形地貌、自然资源、工艺技术等客观因素对民居建筑的约束力在逐渐减弱,而家庭结构、生活方式、精神信仰等依附于使用者的因素始终和民居建筑保持着密切的联系。因此,建造体系的具体形式最丰富、变化最灵活;空间布局次之;文化象征则最具有稳定性,并且在氐羌系民族中呈现出普遍的共性特征。就如阿摩斯·拉普卜特(Amos Rapoport)所言,房屋形式最终是一系列“社会文化因素”作用的产物,气候条件、材料及技术等其他因素是作为修正因素存在的[19]。因此,对于井干式民居的保护不应仅仅对材料、技术等物质因素加以关注,还应当将民居的物质实体和其所承载的社会生活、精神信仰作为一个综合的整体来加以保护。如此,民居建筑才能作为一种活态的传统得以存续,持续地承载和延续滇西北地区的文化多样性。□

注释

1)“中华民族多元一体格局”是民族学家费孝通先生提出的概念。“中华民族共同体”是习近平总书记在2014年中央民族工作会议上提出的概念,此后,又在2017年十九大报告中指出要“铸牢中华民族共同体意识”;2019年,中共中央和国务院办公厅印发文件,指出中华民族共同体意识是“国家统一之基、民族团结之本、精神力量之魂”。

2)出土的干栏式房屋模型中出现了井干式墙体,M12:1“铜鼓形双盖铜贮贝器”上的图案中有井干式的粮仓。

3)在滇西北地区人口占总比0.1%以上的12个民族中,除汉、回、苗、傣外,其余8个民族均使用井干式建筑,这8个民族占总人口的56.8%(据2007人人口普查数据)。

4)如普米族玉狮场村(怒江州兰坪县河西乡)、独龙族雄当村(怒江州贡山县独龙江乡)等。