再论活形态史诗的“口头性”

——基于“玛纳斯学”现状的思考

2021-09-24荣四华阿地里居玛吐尔地

荣四华, 阿地里·居玛吐尔地

(1.江西师范大学 文学院,江西 南昌 330022;2.中国社会科学院 民族文学研究所,北京 100732)

“口头性”是英雄史诗不可或缺的本质特征之一。从古希腊的荷马史诗到中国的《格萨尔》《玛纳斯》《江格尔》等诸多英雄史诗依然具有口头传统的活形态特质。对“口头性”这一特质的研究和讨论由来已久,业已形成了具有广泛认可度的学术总结和学术理念。如果说“口头性”是一个在不同时代针对同一文本的不同侧面而被建构和被运用的概念,那么,只有在学术史的整体观照下,追寻“口头性”在不同学术语境中的运动轨迹,才能把握活形态史诗的演进趋势和研究态势。

米尔曼·帕里(Milman Parry)和阿尔伯特·洛德(Albert Lord)基于对南斯拉夫民间史诗演述传统的考察,结合对荷马史诗的比较分析,阐明了荷马史诗的“口头性”,指出“口头性”并非阐释口头传统的绝对准则。活形态史诗在其发展过程中经历了“原生口语文化”(1)按照沃尔特·翁(Walter J.Ong)的观点,“原生口语文化”指尚未触及文字的文化或毫无文字或印刷术浸染的文化。参见沃尔特·翁《口语文化与书面文化:词语的技术化》,何道宽译,北京大学出版社,2008年,第2、6、23页。和“次生口语文化”(2)“次生口语文化”是指以电影、广播、电视、电话以及互联网等媒介为载体的,由“语言—视觉—听觉”构建的公共话语。参见丁松虎《口语文化、书面文化与电子文化:沃尔特·翁媒介思想研究》,上海人民出版社,2017年,第93页。、文字时代、印刷时代以及当前的电子媒体时代。相较于20世纪,活形态史诗在21世纪的传承与发展极大地受到了传播介质多样化的影响。在一定程度上,研究对象在学术实践中的单一性与现实语境中的繁复性发生了冲突。这对活形态史诗研究的客观判断和科学总结提出了挑战。如果无视或忽视在漫长的传承过程中出现的多形态文本的共存现象,坚守将口头文本视为不可动摇的研究鹄的,进而将口头文本与书面文本完全对立起来,就会影响我们对于文本的认知,最终无法得出科学的结论。口头文本或终将式微,成为历史遗迹,但“口头性的”因子正如古老的基因一样,既携带着大地飞歌的古朴,又在与当下的碰撞中实现新生。从这个意义上说,将“口头性”作为一种视点而非聚焦点,将视野从“口头性”延展至“口头性的”,具有认识论和方法论上的价值。

一、指向“比照”的“口头性”与“玛纳斯学”的勃兴

19世纪中下叶,口耳传唱千年的活形态史诗《玛纳斯》“忽然”引起了学界的兴趣。半个世纪之后,“玛纳斯学”就完成了世界范围内的兴起。从口头程式理论(Oral Formulaic Theory)、口述民族志(Oral Ethnography)、民族志诗学(Ethno-Poetics)、表演理论(Performance Theory)等对活形态史诗研究的深远影响而言,“玛纳斯学”的勃兴既顺势也乘势。但这绝非一蹴而就的突发现象。纵观而论,席卷欧洲大陆的浪漫主义与民族志记录书写的兴起使得口头传统再次成为重要的研究对象,口头传统的视野更新了人们古而有之的对史诗的理解和研究思路。1960年刊布的《故事的歌手》(TheSingerofTales)(3)《故事的歌手》的刊布标志着口头诗学进入形成阶段,这一阶段主要着力于提供解析民间叙事文本的工具和方法。《口头创作的诗学》则被学界视为口头诗学“序曲”,探究了程式、主题、声音范型、句法结构等与演述的密切关联,通过分析歌手苏莱曼·富尔提奇(Sulejman Fortic)演唱的《巴格达之歌》(The Song of Bagdad)中神祇主题的承袭,洛德进一步论述了口头诗歌的历时性特征。前期相关研究主要有《荷马与南斯拉夫叙事诗中的主题创作》(Composition by Theme in Homer and Southslavic Epos, 1951)、《荷马的原生形态:口述记录的文本》(Homer's Originality:Oral Dictated Texts, 1953)以及1953年和1954年《塞尔维亚—克罗地亚英雄歌》卷一、卷二面世(包括搜集来的诗歌、田野作业的介绍、帕里口头文学特藏中心的目录索引、与歌手的交谈以及辅助性的摘要和注释)。位同史诗学的一块里程碑,使口头诗学在古典诗学和“口头程式理论”的基础上发展演进并展示出强大的理论阐释力。在口头传统视野下的史诗研究体系内,“口头性”作为一脉沿袭的核心关键词,使得以口头方式传承千年的《玛纳斯》史诗逐渐成为独立的学科并发展起来。

指向比照的“口头性”可追溯至18、19世纪的“大理论”时期。彼时,具有显著民族情怀的浪漫主义者将口头传统的起源指向了“我们的人民的心理意识,我们祖辈的土地”,民间诗歌被视为“一个民族的档案馆”。[1](P.28)作为浪漫主义运动的发起者,赫尔德(Johann Gottfried von Herder)秉持从文化的发展阶段、目的和前景以及内部来理解不同的文化。这种对文化多元性的重视进一步发展成为对口头传统尤其是对民间诗歌的重视。赫尔德提出了“自然诗”(Naturpoesie)的概念,认为人类所有的作品“首先是言语的声音”,这种“人类的声音”是唯一没有被现代文明分裂的人类经验。[2](PP.22~23)在西方现代文明的自省下,口头传统被视为过度文明的参照系。作为标尺的“口头性”掀起了颂扬口头传统、民间文化和发掘民族精神的新思潮。正是在与西方现代文明的比照中,口头传统成为人文学术的研究对象。从这个角度而言,指向比照的“口头性”具有对立和超越的意味。

口头传统从学术边缘进入学术前沿还直接受益于“大分野”(the Great Divide)(4)20世纪,“大分野”学派与“连续论”学派的论战持久不休,传播学家麦克卢汉(Marshall McLuhan)、结构主义人类学家列维-斯特劳斯(Levi-Strauss)、社会人类学家杰克·古迪(Jack Goody)和小说理论家伊恩·瓦特(Ian Watt)、古典学者埃瑞克·哈夫洛克(Eric Havelock)等学者纷纷著书立说,这场论战裹挟了彼时社会科学与人文科学的多个领域。参见巴莫曲布嫫《口头传统·书写文化·电子传媒——兼谈文化多样性讨论中的民俗学视界》,http://blog.sina.com.cn/s/blog_47174dd8010000ey.html,2019年3月12日。该文对相关论题进行了细致深入的评介,兹不赘述。的激辩。书写是否导致了人类认知与现代心智发展史上的“大分野”?口头与书写是对立还是对等,抑或是接续?这些问题至今仍悬而未决。但是,胶着且持续的论战却产生了更为深远的影响。在这场探究文字、书写传统与人类文明相关联的思想洪流中,“口头性”成为反复出现的关键词。口头传统的性质和功用得到了充分的讨论,口头传统及其彰显的文化多样性日益凸显。如果说,对“口头性”的关注意味着对占据支配地位的书面文学传统的延展与超越,那么,作为口头传统的重要样式,口头史诗研究的勃兴则经纬其内。

时至20世纪,口头传统的归位开拓了更为广阔的学术、文化和人文背景,带来活形态史诗研究的新视野和新局面。在此过程中,古典学者帕里和洛德居功至伟。帕里预设了荷马史诗背后的口头传统,通过反复实地考察南斯拉夫的口头传统,阐释了口头史诗文本中修饰的多相形态与传统程式风格的渊源关系。洛德继承了帕里的类比策略,并将研究对象拓展到说唱表演和口述记录两种不同场景中的文本,首次将程式的丰富性与“在演述中创作”的变异性关联起来,指出两者均受制于传统叙事结构,都与口头程式密切相关,并强调口头演述为歌手的创造性提供了更大的舞台。通过《荷马诗行的显著特征:跨行》(TheDistinctiveCharacterofEnjambementinHomericVerse,1929)、《口头创作的诗学》(ThePoeticsofOralCreation, 1959)以及《故事的歌手》等一系列论著,洛德论证了荷马史诗的核心特质——“口头性”。质言之,帕里和洛德不仅实现了荷马史诗研究的突破,更为重要的是,构建了着重于共时层面展开案例分析的研究模型,发展和深化了口头程式理论。

与此同时,对“口头性”的强调也激发了一场旷日持久的争论,即传统与原创性(convention versus originality),或曰效用性与语境—敏感度(utility versus context-sensitivity)的两相对立。《有翼的词汇》(AboutWingedWords,1937)是帕里对质疑的反驳,更是自我学术思考的继续推进。他质疑道,“我们是否应该像阅读诗作那样去解读荷马史诗——书面形式对我们而言好像是诗歌的天然形式(normal form)一般”,“我们难道不应该试图在我们的阅读中去领悟来自口头诗歌那固有的意蕴吗”[3](P.78)?书写是否导致人类认知与现代心智发展史上的“大分野了”?口头与书面是对立的还是对等的,抑或是连续的?这些问题仍悬而未决。尚未作结的论争持续地更新着人们理解和研究史诗的思路。

这一研究模型使实证路线和大量田野作业成为必然,也以一种偶然般的必然触发了“口头程式理论”与《玛纳斯》之间暗昧未明的“情愫”。由于政治和历史的诸多原因,帕里和洛德探求中亚史诗的梦想并未成形。但是,活形态史诗“尤其是柯尔克孜(吉尔吉斯)人的传统最初引起了帕里的兴趣,促使他将自己基于荷马史诗文本上的口头传统创作理论探讨扩展至田野调查方面,并用来论证那些真正的史诗歌手是如何以口头形式创作史诗的问题”[4](P.2)。在突厥语民族史诗核心(5)突厥语民族史诗的核心由哈萨克、吉尔吉斯(柯尔克孜)、卡拉卡尔帕克史诗传统构成。参见卡尔·赖希尔《突厥语民族口头史诗:传统、形式和诗歌结构》,阿地里·居玛吐尔地译,中国社会科学出版社,2011年,第15页。之一的柯尔克孜(吉尔吉斯)传统中,《玛纳斯》规模最大、篇幅最长,也最为典型,其潜在的学术价值不言而喻。从这个角度而言,在传统与原创性的比照中,“口头性”将学界的目力转向了传唱千年的《玛纳斯》。

拉德洛夫(Friedrich Wilhelm Radloff)最早将《玛纳斯》研究置于活形态史诗演唱的传统之中,是最早提出与“口头程式理论”相关观点的学者,学界将这一点视为成就拉德洛夫“玛纳斯学”奠基者地位的重要因素并不为过。其后,《玛纳斯》吸引了越来越多欧美学者的兴趣。最显在的表现是,拉德洛夫记录的《玛纳斯》文本甫一出版,不仅引起一大批西方学者的兴趣,而且引发了一大波译文的出版。英国伦敦大学教授亚瑟·哈图将拉德洛夫刊布的资料翻译成英文散文体形式,并附文本的拉丁字母转写,加入了大量的注释和附录,于1990年在德国维斯巴登出版。同一内容还被土耳其女学者米纳·古尔萨伊·纳斯卡利译成土耳其文,于1995年在安卡拉出版。《玛纳斯》在吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土耳其、德国、英国、法国以及日本等国家的研究成果颇为可观。韩国、匈牙利、蒙古国、澳大利亚等国家都有相关译文出版,研究方兴正艾。1997年,中国克孜勒苏柯尔克孜文出版社也出版了这一文本的柯尔克孜转写本。[5](PP.37~40)其后,居素普·玛玛依唱本多语种译本陆续出版,中国的《玛纳斯》研究也在稳步推进中。对活形态史诗《玛纳斯》而言,从口头走向书面这一“文本化”的过程也是其跨越地域、民族和国界,开始世界学术之旅的过程。

从整体的学科背景而言,口头传统视野下的史诗研究至少跨越了3个多世纪才得以建构。“口头性”渐次指向了口头传统与西方现代文明、口头传统与书面传统、传统与原创性的比照。在这些比照之下,《玛纳斯》借助“口头性”成为学术研究对象,并进入学术主流圈。可以说,“玛纳斯学”的建构和发展植根于深厚的历史土壤之中。

不可否认,在“口头程式理论”的映射下,《玛纳斯》多被置于比较视野之下,用以烛照古典史诗学研究,旨在解索“荷马问题”而非《玛纳斯》研究本体。但是,多国学者的共同努力却在客观上推进了“玛纳斯学”(6)参见阿地里·居玛吐尔地《口头传统与英雄史诗》,中央民族大学出版社,2009年。该著作的第一编“学术史”,即《16世纪波斯文〈史集〉及其与〈玛纳斯〉史诗的关系》《〈玛纳斯〉史诗在西方的流传和研究》《乔坎·瓦利汗诺夫及其记录的〈玛纳斯〉史诗文本》以及《〈玛纳斯〉国内外研究综述》,对世界范围内的《玛纳斯》研究进行了细致深入且全面的梳理,本文只择相关要义而论。实质性的勃发以及世界“玛纳斯学”的形成。

二、作为聚焦点的“口头性”与“玛纳斯学”的口头范式

从整体而言,世界范围内的《玛纳斯》研究呈现出两个主要路向。其一,侧重书面文本或译文研究,主要运用形式主义的方法,通过母题(主题)、类型、情节、人物以及结构等,从历史学、语言学、文学、民族学、哲学、文艺学等角度展开探讨和研究。在日尔蒙斯基、亚瑟·哈图等一批不同学科专家的推动下,这种范式是20世纪七八十年代研究的重要一支。其二,以口头文本为研究对象,集中研究史诗歌手、史诗异文、唱本风格以及文本与语境的关联等,从口头传统的内部规律探讨史诗的结构法则。卡尔·赖希尔对歌手及史诗表演的田野描摹,对文类、故事范型和句法程式的研究,以及对“表演中的创作”的探索,代表了这一范型之下的研究成果。从学术关捩而言,哈图和赖希尔的《玛纳斯》研究最具代表性,前者提供了一种跨越口头文本与书面文本的研究思路[6](PP.153~162),后者则标志着《玛纳斯》研究由书面范式向口头范式的转换。

作为聚焦点的“口头性”是活态口头史诗整体学术话语环境瓜熟蒂落的产物。随着口头传统学理讨论的日趋深入,保护和重视口头传统的理念得到越来越多的认同,联合国教科文组织的加入使得这一理念在全世界范围内更为迅猛地推开。及至21世纪,发展成为世界范围内的“非物质遗产保护运动”。《世界文化多样性宣言》和《保护非物质文化遗产公约》先后颁布,口头传统和非物质遗产被归并为“非物质文化遗产”。这意味着,口头传统在人类文明传承中的重要性备受关注。随后颁布的《保护非物质文化遗产伦理原则》则进一步强调了非物质文化遗产的动态性和活态性特征。[7](P.14)[8](P.6)数字时代、虚拟现实以及赛博空间等现代传媒技术的发展,深刻地改变并刷新着人们对于口语、口头文化和大众传媒的理解,口语及口头文化研究成为焦点话题。

在中国《玛纳斯》研究的大事件中至少有四项内容可视作对整体国际话语语境的呼应。其一,2005年8月25日,由中国社会科学院民族文学研究所与阿合奇县政府共同创建的“阿合奇县《玛纳斯》口头传统研究基地”正式挂牌;其二,2009年10月,《玛纳斯》申遗成功,被列入联合教科文组织“人类非物质遗产代表名作录”;其三,2011年12月,新疆师范大学成立了“新疆《玛纳斯》研究中心”;其四,2019年11月,西北民族大学成立了“《玛纳斯》研究中心”。在此大背景之下,越来越多的民俗学、文化人类学、民族志诗学以及具有民间文学学科背景的学者加入《玛纳斯》研究。动态的考察成为必由甚至唯一的路径,形成了口头范式一家独大的研究格局。作为聚焦点的“口头性”表现出强大的统摄性,明晰有力地规约了《玛纳斯》研究的学术实践方式。

以20世纪90年代为界(7)学界一般将《玛纳斯》研究分为三个阶段:20世纪60年代至80年代为《玛纳斯》研究的开拓阶段,20世纪90年代至20世纪末为《玛纳斯》研究的发展阶段,21世纪以来《玛纳斯》研究进入大发展的新阶段。参见郎樱《中国〈玛纳斯〉学的回顾与展望(代前言)》,载阿地里·居玛吐尔地主编《中国〈玛纳斯〉学读本》,中央民族大学出版社,2018年,第4~5页。另,《玛纳斯》的调查收集与记录、文本的编辑翻译与出版在阿地里·居玛吐尔地和梁真惠的相关论著中均有详尽的论述,兹不赘述。,中国的《玛纳斯》研究清晰地呈现出两条路向的前后接续性。前者着力于史诗在文学史上的意义发掘,郎樱的《〈玛纳斯〉论》(8)该著作是对《〈玛纳斯〉论析》的进一步修订和完善,《〈玛纳斯〉论析》(内蒙古大学出版社,1991年12月)被学界称为中国玛纳斯研究的开山之作。既是此中的开山之作,也是集大成之作,涵盖叙事学、接受美学和比较诗学等多个研究范畴。马克来克·玉麦尔拜的《玛纳斯智慧》(柯尔克孜文)深入挖掘和研究史诗蕴含的历史、文化、语言、宗教、哲学以及军事等价值,是相关研究中本土学者的代表作。后者将口传史诗创编、演述和流布的法则作为关注重点,集中对史诗歌手、史诗变体以及唱本风格等的研究,实现由田野范式、书面范式向口头范式的转换。在推进这一范型转换的过程中,以阿地里·居玛吐尔地、托汗·依萨克以及曼拜特·吐尔地等本土学者为代表,以《〈玛纳斯〉史诗歌手研究》《〈玛纳斯〉演唱大师:居素甫·玛玛依评传》和《〈玛纳斯〉的多种异文及其说唱艺术》为代表性研究成果。(9)参见阿地里·居玛吐尔地《突厥语民族英雄史诗的学术史观照及思考》,载《文化遗产研究》2015年第1期。原文为“《〈玛纳斯〉史诗歌手研究》《〈玛纳斯〉演唱大师:居素甫·玛玛依评传》以及《〈玛纳斯〉的多种异文及其说唱艺术》标志着我国《玛纳斯》史诗目前的研究水平”。

以《〈玛纳斯〉史诗歌手研究》为例,在这部著作中,阿地里·居玛吐尔地以大量田野调查(10)阿地里·居玛吐尔地在1996年、1997年、1998年、2003年、2004年以及2005年,先后多次在新疆阿合奇县和柯尔克孜族地区进行田野调查,重点对阿合奇县的玛纳斯奇群体进行了跟踪调查,搜集了大量图片、影像、录音等第一手资料。参见http://baike.so.com/doc/79680=84129.html, 2017年3月11日,2020年12月30日。中的口头文本为主要研究对象,在突厥语民族英雄史诗程式化特征的整体性视野下,指出程式结构中存在着“极为重要的而且十分稳定的‘结构链’”。他认为,歌手是在一个比较固定的传统故事模式之中,依靠具有稳定性的“结构链”有条不紊地运转,通过不断地替换词语程式和主题来完成史诗的表演与创编。程式与主题的组合方式由叙事逻辑和传统习惯决定,同时,主题是活态的而非静态的,在演述行为中具有生命力。演唱语境使组合方式具有了多变性,并将多个主题的组合方式归因于特定语境下的特定叙事方式。进而,在活形态史诗“生存发展的原始土壤中,在歌手的‘表演中的创作’中,多侧面、立体地审视口头史诗文本的生成过程”[9](PP.153~186),探究口头史诗文本创作的复杂性和多样性。

在对“口头性”这一本质特征的指认中,“文本”不仅被还原为口头传统中的“一次表演”(a performance),而且在“一般的歌”(a song)与“特定的歌”(songs and the songs)的界定中,活形态史诗的研究价值与其流变性紧密关联起来。同时,口头传统中文本的变异性根植于传统的稳定性,所有的变异均发生于传统的限定之内。一首歌(或曰“一次表演”)既在传统中单独存在,又不可能与其他众多的歌(或曰众多的“一次表演”)割裂开来。也就是说,作为研究对象的“文本”必须从案头重新回归到口头传统的视野之中,回归到田野之中。显而易见,作为聚焦点的“口头性”不仅带来了研究对象从书面到口头的转变,而且意味着必须要运用或者发展出适用的方法,尽力获得一种接近于“文本”的客观理解。

如果说西方学者是依据大量的田野考察的类比研究来验证理论上的假设,那么,中国学者则是在“口头性”与“文本性”的问题意识导向下,聚焦于史诗传统的“口头性”,在演述语境和社会情境或曰“田野中的文本”中,践行从田野作业到田野研究的观念,进而实现了《玛纳斯》研究口头范式的转向。这不仅是中国的《玛纳斯》研究,也是中国活形态史诗研究在此一时期的大势所向。活形态史诗更多地被视为变动不居的口头文本,植根于具有相当内部一致性的、具有相当长的流布过程的民间演唱传统。[10](P.110)传统叙事的口头/听觉成为研究的焦点,一大批以“民俗学个案为技术路线,以口头诗学理念为参照框架的史诗传统研究成果相继问世”[11](PP.39~40)。

在作为整体的“玛纳斯学”之中,中国的《玛纳斯》研究虽然研究起步较晚,但却近乎完整地呈现了《玛纳斯》研究的发展脉络。可以说,中国的《玛纳斯》研究在“玛纳斯学”的世界版图中占据着极为重要的位置,将其作为代表性案例来管窥作为整体的“玛纳斯学”也是客观和稳妥的。在这种个体与整体的关系中,既可以从个体得知整体已在的现状,也能够从个体探寻整体未来的走向。

必须直面的是,进入21世纪后,《玛纳斯》“口耳相传”的盛况不再,一些地区的史诗演述传统甚至已经消弭。以中国乌恰县为例,大部分60岁以下的中青年史诗歌手并没有机会通过口耳相传的方式习得史诗,手抄本或印刷文本的阅读记忆和背诵成为他们演述史诗的主要途径。(11)参见巴合多来提·木那孜力《新疆克勒孜苏柯尔克孜〈玛纳斯〉史诗歌手调查及其非遗保护建议》,载《贺州学院学报》2015年第4期。在史诗的演述过程中,演述者与听众之间依然存在互动,不同歌手或者同一位歌手在不同时间、不同地点的演述依然具有一定程度的变异。但是,这种情形与演述场域中的即兴创编相去甚远。年轻的史诗歌手只是通过记忆背诵史诗的个别章节,并吟诵自己学会的文本,与传统的“在表演中创编”无法相提并论。阿合奇县的史诗演述活动也早在20世纪就已经出现了萎缩。(12)参见阿地里·居玛吐尔地《20世纪中国新疆阿合奇县“玛纳斯奇”群体的田野调查肥西报告》,载《中国〈玛纳斯〉学读本》,中央民族大学出版社,2019年,第555页。中国境内大量的田野调查表明,相较于20世纪,史诗歌手、演唱篇目以及演唱频率出现了急剧锐减的态势。这种趋势在新疆克孜勒苏柯尔克孜三县一市(13)克孜勒苏柯尔克孜自治州辖1个县级市和3个县,即阿图什市、阿克陶县、乌恰县和阿合奇县。以及新疆喀什、阿克苏、和田以及伊犁、塔城等柯尔克孜地区普遍存在,而这些地区曾经都是我国《玛纳斯》重要的流传地区和田野调查的重点区域。

相应地,史诗传承也出现了一种新现象。歌手之于文本的首要角色从创编者向传播者转化,传播成为演述的首要目的。不论是在史诗歌手的习得过程中,还是在具体的演述过程中,演述技巧与演述内容日趋剥离开来,口头文本的流变性趋弱而稳定性居强。毋庸置疑,活形态史诗的“口头性”与“演述中的创编”互证、互生与互映。也就是说,即便是在歌手的演述过程中,当下活形态史诗的“口头性”已然弱化了。

允当地说,至少对中国《玛纳斯》研究而言,21世纪很可能是一个现状激扬与前途晦暗交织的时期。一方面是“玛纳斯学”“口头范式”居要的研究格局,另一方面是演述过程中创编功能的减弱和“口头性”的弱化,演述场域中的“口头文本”终将不复存在。如果一直将目力聚焦于“口头性”,就极易生发出关乎活形态史诗“生死存亡”的焦虑。在演述中获得生命力的活形态史诗是不是要消亡了?皮之不存毛将焉附,《玛纳斯》研究将何以为继?

三、从“口头性”到“口头性的”:“玛纳斯学”的立体研究格局

“玛纳斯学”最值得注意的不止在其影响的世界性,抑或它如何为古典史诗的研究提供了精彩生动的类比和烛照。着力于《玛纳斯》研究本体,一个饶有趣味或萦绕不散的问题就浮现出来——如何界定作为研究对象的《玛纳斯》。显然,从作为聚焦点的“口头性”角度重新界定“文本”之时,以一种全新的视野重新设定活形态史诗研究的格局就出现了。如果说在确定学术研究对象时,就是在追问何为“本体”,那么,当我们确定何为“本体”时,基于某种“方法”和“方法论”的认识过程就已经先于回答展开了。在这个意义上,“玛纳斯学”既大有可为,又影响深远。

作为研究对象的《玛纳斯》赋予“玛纳斯学”极为迷人的魅力。这不仅在于这部史诗本身的波澜壮阔,更来自于在演进中不断生成的《玛纳斯》文本。正是在历史的演进中,尤其是从20世纪初开始,文字作为活形态史诗的又一介质被柯尔克孜族人普遍接受。通过受过教育、能够断文识字的新一代民间艺人的再度创作,大量的活形态史诗手抄本、书面印刷本不断涌现。如居素普·玛玛依在传统的基础上,不仅实现了自己演唱的《玛纳斯》史诗的印刷出版,而且也使记存于自己大脑中的《巴格西》《托勒托依》《女英雄萨依卡丽》《玛玛凯与绍波克》《英雄阔班》《英雄阿吉别克》等史诗文本付梓成书。正是从口头走向书面的过程开启了《玛纳斯》研究的世界学术之旅。除了多语种的书面文本,舞台剧(14)早在1930~1940年,《玛纳斯》的舞台剧《阿依曲莱克》就在吉尔吉斯斯坦人民中引起了强烈震荡。在这部舞台剧之后,又有3部纪录片和故事片在吉尔吉斯斯坦问世。参见A.萨利耶夫《走进新时期的古老史诗》,叶尔扎提·阿地里、葩丽扎提·阿地里译、阿地里·居玛吐尔地主编《世界“玛纳斯学”读本》,中央民族大学出版社,2018年,第327~328页。、歌剧(15)进入21世纪,《玛纳斯》舞台剧的表演形式在中国得到延续。2017年10月1日由中央歌剧院担纲的歌剧《玛纳斯》首次在北京上演,随后,又在多地多场次上演。、绣塑工艺品(16)2018年9月21日,《玛纳斯》绣塑工艺品在乌鲁木齐市的天山美术馆亮相,“以多维、立体的艺术形象,用针线言语讲述英雄玛纳斯的传奇故事”。参见微信公众号“丝路新观察”2018年9月23日推文。以及动漫等讲述玛纳斯传奇故事的诸多形式也不断亮相。

而这种情形并非孤例。在论及口头诗歌的多样性及其重要性时,约翰·弗里(John M. Foley)在《怎样解读一首口头诗歌》中强调,在一定程度上需要穿越传统和文类,尤其是穿越诗歌的载体形式——介质。[12](PP.1~39)他敏锐地注意到并专门分析了塞尔维亚的彼得洛维奇·涅戈什(PetroviNjegoš)的案例。弗里认为,涅戈什的诗歌创作映射出的口承文化与书写文化的交织,与19世纪门的内哥罗的时代特征相符。与之遥相呼应的是,1958年吉尔吉斯的学者们根据奇萨雅克拜·卡拉拉耶夫(Sayaqbay Qaralaev)、萨恩拜· 奥诺兹巴克(Saginbay Orozb)以及保存在档案部的手抄本中的代表性文本对《玛纳斯》(3部)书面文本的整理也是物化文本的经典案例。(17)参见阿地里·居玛吐尔地《突厥语民族英雄史诗的学术史观照及思考》,载《文化遗产研究》2015年第1期。在活跃而广泛的演唱活动中,荷马史诗在历史上也曾经流产过上百种本子。印度史诗《摩诃婆罗多》的流传和成书过程也极为复杂,仅印度班达卡尔精校本所用的校勘本就有700种之多。诸如此类的情形也适用于古巴比伦的《吉尔伽美什》、古日耳曼的《尼伯龙根之歌》以及盎格鲁-撒克逊的《贝奥武甫》等流传至今或是有口头来源的史诗。

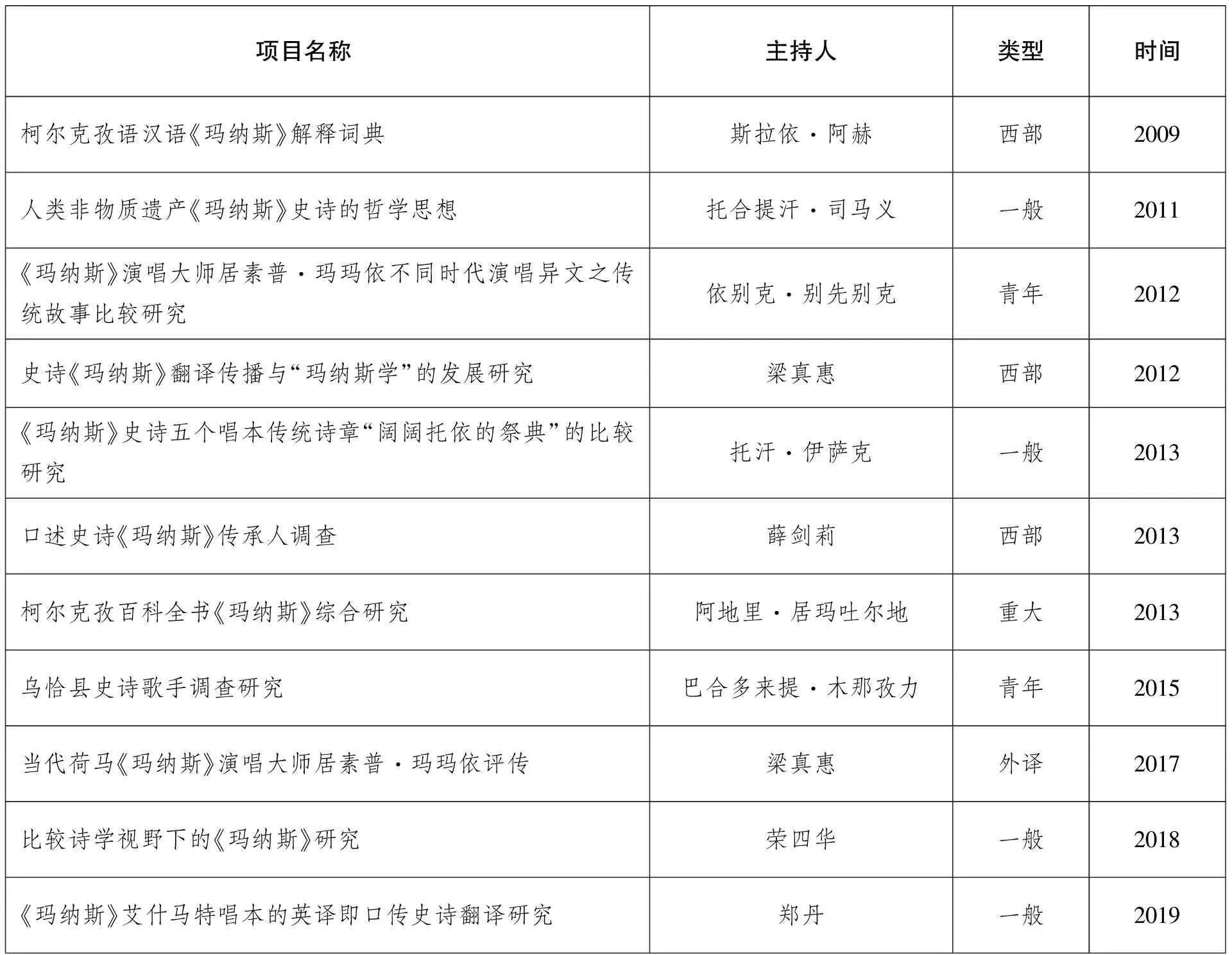

《玛纳斯》文本在演进中不断生成的现状深刻地影响了《玛纳斯》研究。在21世纪过去的20多个年头里,中国《玛纳斯》研究发展迅猛,出现了一大批与《玛纳斯》研究相关的国家社科、教育部、省社科以及各级基金项目的立项。这些立项在很大程度上代表了最新的动态和最前沿的研究,无疑是中国《玛纳斯》研究的风向标。详尽深入地阐述所有的立项及其成果固然力有不逮,但是项目名称绝对大有深意,可以起到管中窥豹之效。笔者以国家社科基金项目为例,将2009~2019年立项的相关课题进行梳理,如表1所示。

除“《玛纳斯》”外,题中其他具有标识性的关键词,如“演唱异文”“唱本”“口述”“传承人”“歌手”以及“演唱大师”等具有显见的重叠和交叉,在学理上大抵更为倾向“口头程式理论”“表演理论”“口述民族志”“民族志诗学”等民俗学相关理论。“解释词典”“哲学伦理思想”“哲学思想”均倾向历史文化研究,“比较研究”与“比较诗学”则侧重诗学特征研究,具有显见的文艺学视野。

从关键词的重叠、交叉和出现的频率看,20世纪末形成的民俗学视野下“口头范式”居要的研究格局并未发生改变。从关键词的涵盖性看,主要研究内容除了史诗歌手研究与各类经典唱本(含翻译传播)研究之外,还包括学术史的梳理和研究、历史文化内涵研究以及诗学特征研究。从研究对象看,虽然民俗学视野下的口头文本研究依然占据主体地位,但是文艺学视野下的书面文本研究不仅有些许复归,而且还体现出史诗学诗学特征研究逐步向纵深化发展的要求。此外,唱本的研究开始向译本及其传播拓展,最为直观地将口头文本与书面文本勾连在一起。

20世纪90年代之所以成为关捩点,是因为口头传统视野下的“口头性”重新界定了“文本”这一概念,口头文本成为最基本和最主要的研究对象。也就是说,被视为“口头传统和民俗事象的民间口头表达文化”的活形态史诗取代了曾经被视为“文学文本的史诗”。究其实质,这种研究对象的转换是对以往用书面文学的诗学规则来阐释活形态史诗的反思和纠偏,更意味着在认识论和方法论上的努力与突破。回望中国活形态史诗的研究历程,就会对这种向书面文本复归的研究趋向心生警惕。

问题的关键在于先行厘清的是作为研究对象的书面(印刷)文本特质。其一,书面化不等于完全意义上的文本化。恰恰是在口耳相传的演述传统中首先出现了文本化,或曰“最广阔的接受就必定会要求以最严格的程度去恪守一个标准和统一的版本”[13](P.52)。在历时层面,口传史诗文本的同构性和类型化必然逐渐凸显,其流变性减弱而稳定性居强。也就是在这个文本化的过程中出现了文本的定型,在这一过程中产生了书面文本。其二,书面文本是口传史诗演进的产物,不能与口头文本割裂开来。口头传统不仅仅只在演述中获得生命力,实在无须任由“回不到原点”的焦虑中四处弥漫。相较于“原点”,口头文本更是“源点”。其三,于演述性的弱化而言,口传史诗书面文本的出现是果而非因。演述性的弱化固然与现代化等外部因素的冲击有关,但却主要由史诗文本化的内驱力决定。这并不意味着口头传统的断裂,反而极大地朝向了口头传统在传承中的演进与新生。

相应地,作为研究对象的“文本”的当下概念既指以音声为介质的一次性演述内容,也指雕塑、绘画、布偶以及博物馆、文化广场等诸多种物化形态。文本化进程中口传史诗的介质更趋多元,不仅冲击了口耳相传的演述传统,而且打破了口头—书面的二元格局。活形态史诗在演进中并未简单地止步于口头和书面文本,口传史诗也不再止于口头文化中的单一的民间形态,已然从自为走向了自觉,走向了多形态文本的共存现实。

毋庸置疑,它们的内里与肌络均充盈着醒目的“口头性的”因子,具有浓厚的口头色彩。不仅在“口头”与“书面”之间存在着大量的各种类型的过渡状态,而且在两者之外也衍生出了其他诸点。巨大的张力消弭了“口头”与“书面”的对立,“口头性的”因子成为强大的共性,将诸多形态的物化文本一并统摄其内。换言之,作为研究对象的“文本”已经延展出口头文学的边界,与时俱进地形成了谱系化的研究对象群体。

表1 2009~2019年与《玛纳斯》研究相关的国家社科基金项目

注:“柯尔克孜百科全书《玛纳斯》综合研究”属下的五个子课题分别为“《玛纳斯》史诗歌手研究”“《玛纳斯》史诗与柯尔克孜民俗文化研究”“《玛纳斯》史诗多种唱本的比较研究”“《玛纳斯》史诗与柯尔克孜族哲学伦理思想”以及“吉尔吉斯斯坦的史诗《玛纳斯》研究”

从“口头性”到“口头性的”转换为活形态史诗研究提供了多重维度与视角。作为研究对象,多形态的文本谱系为联结不同学科的理论视野和路径、跨越学科之间固有的藩篱、建构立体研究格局提供了先决条件。只有这样,口头史诗传承所面临的诸多亟须解决的问题才能次第进入学者们的研究视野,在讨论发展中得到合理科学的阐释。比如,活形态史诗如何得以从本民族内部的文化传承转而为多民族的交流交融,历时性文化传承的单向性与共时性文化传播的多向性如何影响当代史诗歌手的演述,如何看待和应对活形态史诗在非遗运动中的社会性对人文性的消解,活形态史诗如何在被构建、被传播与被诠释中逐步成为中华多民族文化的经典,从活形态史诗到文化及文学经典要受到哪些社会因素的影响,这一过程对现有的文学主体以及文学史观有何影响、启迪和参考,等等。

我们尽可以将恢复活形态史诗的原始形式视作一场史诗英雄般的悲壮远征,神伤地吟唱与倾听一曲有关“逝去的远古”的挽歌,但是,任何一场对历史的探究都关乎当下和未来。为何不尝试扬帆逆向远航,我们还可以将历史视为“源点”,考察古老的活形态史诗如何在新的语境中不断地演进以至超越“口耳相传”,探究这些“口头性的”因子如何贯穿古老与当下,进而与未来相勾连。21世纪的活形态史诗或正面临人亡歌息,但“口头性的”因子正如星火留存。焉知星光之下的蛰伏之力?