考虑SSI效应的层间隔震结构在三维地震下的响应研究

2021-09-23赵洁刘德稳姚顺忠刘阳招继炳周旺旺肖帅武倩倩万锋李天明

赵洁 刘德稳 姚顺忠 刘阳 招继炳 周旺旺 肖帅 武倩倩 万锋 李天明

摘要:为探讨三维地震下层间隔震结构考虑土-结构相互作用(SSI效应)时的地震响应,建立了考虑SSI效应的层间隔震结构模型,分别输入一维、二维、三维地震动,比较层间隔震结构在不同维度地震波输入工况下的地震响应。针对三维地震动输入下隔震支座拉压应力超限问题,添加三维隔震装置,并与传统水平隔震结构地震响应结果进行对比分析。结果表明:三维地震动输入下的结构地震响应大于一维和二维;加入三维隔震支座后,竖向地震动被有效隔离,结构地震响应减小,优化了支座受力,支座拉压破坏问题得以解决,地基土体应力小于设置传统水平隔震支座下的土体应力,对地基和基础设计有利。

关键词:三维地震动;三维隔震;SSI效应;层间隔震

中图分类号:TV352.1文献标识码:A文章编号:1000-0666(2021)04-0665-08

0引言

层间隔震是在基础隔震技术上发展的一种新型隔震技术,基础隔震具有显著隔震效果(袁正国,周宪伟,2006),但层间隔震更具有研究空间。东京汐留住友大厦采用的就是层间隔震结构,通过在结构中部设置隔震层有效降低了地震响应(末冈利之等,2008)。现有的隔震设计和理论分析大多建立于刚性地基的假定之上,不能真实反映结构与地基在地震动作用下的能量传递机制(薛素铎等,2013)。张之颖等(2007)研究了SSI效应对基础隔震体系的动力特性和地震响应造成的影响。Spyrakos等(2009a,b)研究了SSI效应对隔震结构固有频率和阻尼产生的影响。李昌平等(2013)推导了计算考虑SSI效应的隔震结构分析模型的周期和阻尼的公式。张尚荣等(2014)推导了考虑SSI效应的层间隔震结构分析模型动力特性相关参数的表达式。翁大根等(2015)针对建立在软弱地基上的隔震结构提出了由隔震支座与阻尼器组成的联合隔震方案。苏毅等(2015)探讨了设置不同土体刚度、隔震层水平刚度等参数时,对考虑SSI效应的层间隔震结构地震响应造成的变化规律。Shourestani等(2018)研究了SSI效应对智能隔震结构抗震性能的影响。曾建仙等(2018)分析了不同场地类别对长周期地震动作用下考虑SSI效应层间隔震体系的动力响应规律。张馨圆等(2020)建立了桩-土-隔震结构动力相互作用系统的质点分析模型及其运动方程。罗翔等(2020)探讨了考虑SSI效应的不同场地基础隔震结构的地震响应以及隔震效率差异。吴应雄等(2021)开展了远场长周期地震动下桩-土-层间隔震结构振动台试验。

以上研究均为结构在水平地震动作用下的分析,关于三维地震动下考虑SSI效应的层间隔震结构地震响应研究尚未有学者涉及。基于此,本文建立了考虑SSI效应的层间隔震结构模型,分别输入一维、二维、三维地震动,比较层间隔震结构在不同维度地震波输入工况下的地震响应,并对出现的问题提出解决方案。

1有限元模型

1.1工程概况

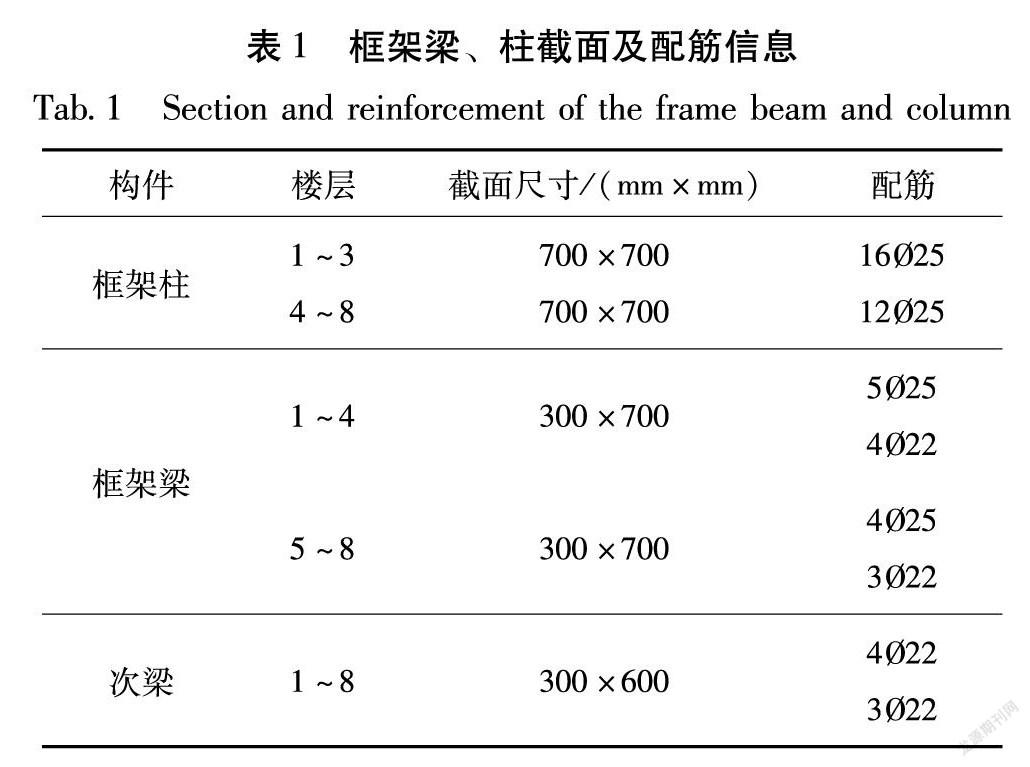

选取8层钢筋混凝土框架结构,地震设防烈度为Ⅷ度,Ⅲ类场地,设计地震分組为第二组,结构阻尼比为0.05,隔震层设在三层顶。建筑结构平面尺寸为24m×15m,每层层高为3.3m。楼板厚150mm,梁、板混凝土强度等级为C30,柱混凝土强度等级为C40,受力钢筋的强度等级为HRB400,箍筋强度等级为HPB300,混凝土保护层厚度为30mm,各层梁、柱截面情况与配筋信息见表1。

1.2考虑SSI效应的隔震结构模型

运用SAP2000建立考虑SSI效应的层间隔震结构有限元模型(图1),上部结构采用框架单元模拟,筏板基础采用厚壳单元模拟,基础土体采用实体单元模拟,筏板基础与土体的接触截面采用缝单元模拟;根据李培振和吕西林(2004)对土-结构相互作用体系的相关研究建议截取10倍结构尺寸作为地基边长,平面尺寸为240m×150m;上部结构的筏板基础埋置在土层中,取30m厚土体,采用比较符合地基土特性的分层地基模型,地基土体参数见表2,并在地基土四周边界处设置粘弹性人工边界,选用非线性连接单元Damper 模拟地基土周围的人工边界约束,人工边界的阻尼参数见表3。隔震支座采用LRB600型,且配以粘滞型阻尼器与之并联,粘滞阻尼器参数为:阻尼系数C为1200kN·(s/m)03,阻尼指数为0.5,采用Damper 单元模拟,隔震支座布置如图2所示,支座参数见表4。

1.3地震波选取

本文选取3条适用于Ⅲ类场地的地震波进行分析,地震动信息见表5,地震波的加速度反应谱如图3所示。地震波的加速度输入最大值按X方向:Y方向:Z方向=1:0.85:0.65的比例进行调整。地震波加速度峰值调整为400cm/s2,相当于罕遇地震下地震基本烈度为Ⅷ度时对应的加速度峰值。

2层间隔震结构地震响应分析

2.1结构响应分析

对考虑SSI效应的层间隔震结构进行弹塑性时程分析,层间位移和层间剪力结果如图4所示。由图可知,在考虑SSI效应的前提下,输入三维地震动,层间隔震结构地震响应均大于一维地震动与二维地震动。

2.2隔震支座分析

根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010),隔震支座在罕遇地震作用下的最大水平位移不应超过0.55倍支座直径和3倍橡胶层总厚度中的较小值,本文采用LRB600支座,因此水平位移限值为600mm×0.55=330mm。从时程分析结果中得到各地震波在不同输入工况下考虑SSI效应的层间隔震结构支座最大水平位移为249.98mm,未超过限值,符合规范要求。

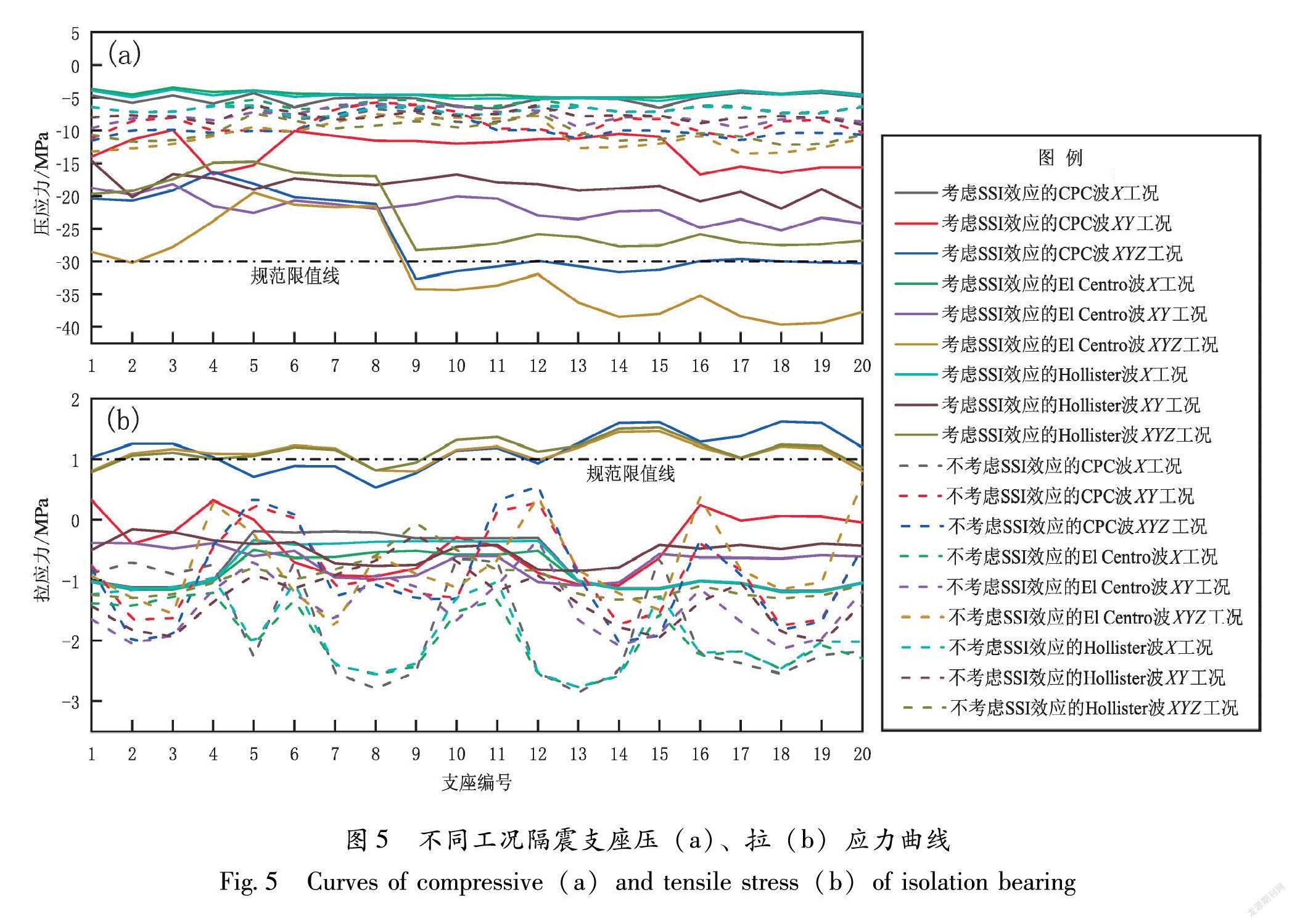

为保证考虑SSI效应的层间隔震结构隔震支座在Ⅷ度罕遇地震作用下能够正常工作,还需对隔震支座进行拉压应力校核。《建筑抗震设计规范》规定,罕遇地震作用下,隔震支座出现拉应力不得超过1MPa、压应力限值为30MPa。

层间隔震结构支座压应力曲线如图5a所示,从图5可以看出,隔震支座在不考虑SSI效应时地震波二维和三维工况下以及考虑SSI效应时地震波二维工况下产生的压应力均小于30MPa,在考虑SSI效应时CPC波以及El Centro 波三维工况下部分支座产生的压应力大于30MPa,其中支座产生最大压应力39.7MPa,超过规范限值。

层间隔震结构支座拉应力曲线如图5b所示,从图中可以看出隔震支座在不考虑SSI效应时地震波二维和三维工况下以及考虑SSI效应时地震波二维工况下产生的拉应力均小于1MPa,然而在考虑SSI效应时地震波三维工况下部分支座产生的拉应力大于1MPa,其中,支座产生最大压应力为1.6MPa,接近规范限值的两倍。

由支座应力曲线的分析结果可知在三维地震动作用下考虑SSI效应时,设置传统水平隔震支座的层间隔震结构不能有效地隔震竖向地震动,在不同地震波作用下均有部分支座出现拉压应力超限问题。本文通过设置竖向隔震装置来解决此问题。

3附加三维隔震支座的层间隔震结构地震响应

3.1三维隔震支座建模

建立由LRB600隔震支座與竖向隔震支座串联而成的三维隔震结构模型。选择刚度为8×103kN/m的钢弹簧作为竖向隔震层的隔震支座,水平屈服刚度为7.96kN/mm,采用Damper 单元模拟,且配以与传统水平隔震支座相同的粘滞型阻尼器与之并联。在三维地震动激励下,对传统水平隔震结构和三维隔震结构进行三维地震作用下的地震响应对比分析。

3.2模态分析

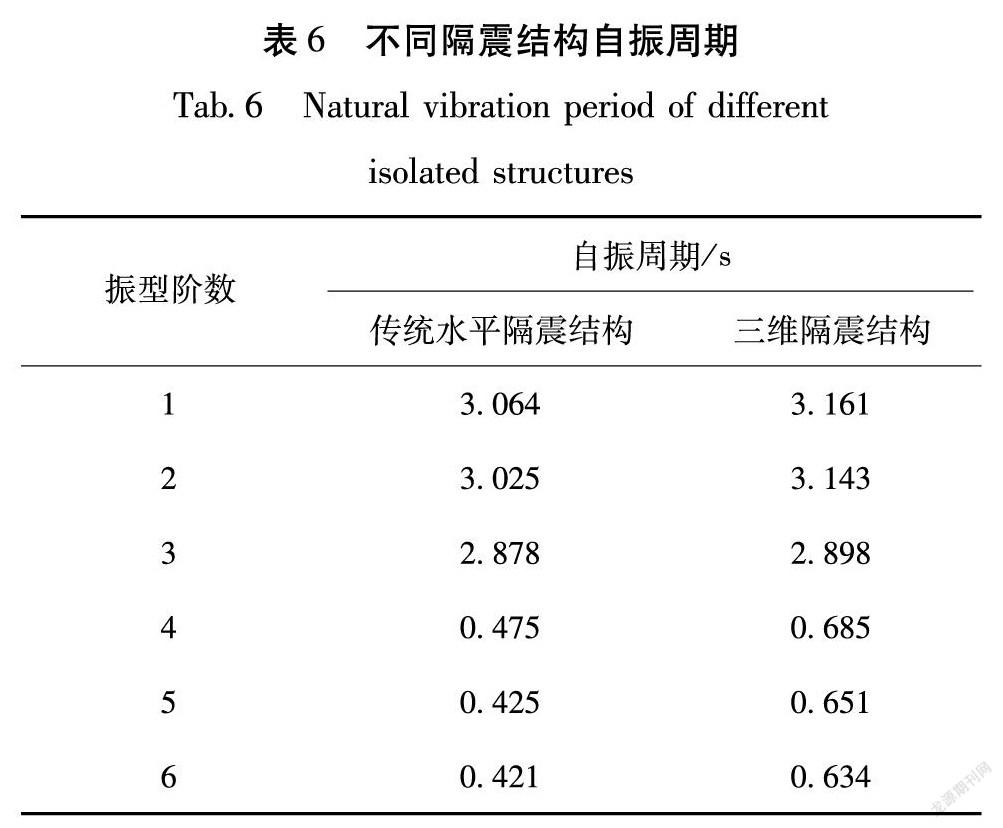

对三维隔震结构与传统水平隔震结构进行模态分析,前六阶自振周期见表6,三维隔震结构自振周期比传统水平隔震结构大,这是因为它多设了一层竖向隔震装置,使得隔震结构体系变得更柔、结构的自振周期进一步延长。

与传统水平隔震结构相比,三维隔震结构的高阶振型第4、5、6阶增加更为显著,高阶振型自振周期的明显延长可以提高隔震结构高阶振型的阻尼效果。

3.3隔震效果对比分析

3,3,1位移对比

三维隔震结构与传统水平隔震结构的层间位移最大值见表7,与传统水平隔震结构相比,附加三维隔震支座能使隔震层产生更大的位移,且在输入三维地震动时表现得更为突出。

各地震波在不同输入工况下三维隔震结构支座最大水平位移为306.49mm,虽然大于传统水平隔震结构的支座位移,但仍在规范要求的限值内。

3,3,2基底剪力对比

三维隔震结构与传统水平隔震结构在三维地震输入下的基底剪力如图6a所示。由图可见,地震波作用下,三维隔震结构的基底剪力值均小于传统水平隔震结构,说明通过设置竖向隔震装置能够进一步削弱传入上部结构中的能量。

3,3,3顶点竖向加速度对比

三维隔震结构与传统水平隔震结构在三维地震输入下的顶点竖向加速度如图6b所示。由图可见,三维隔震结构较传统水平隔震结构对顶点竖向加速度具有更好的控制效果,三维隔震使顶层的竖向加速度明显减小,能够有效减少竖向地震动向上部结构的传递,起到良好的竖向隔震效果。

3.4隔震支座应力对比

三维隔震结构与传统水平隔震结构的隔震支座压应力曲线如图7a所示。由图可知,三维隔震结构在不同地震波作用下产生的最大压应力为28.9MPa,小于规范允许的最大压应力。

2种结构隔震支座的拉应力如图7b所示,由图可知,三维隔震结构在不同地震波作用下产生的最大拉应力为0.9MPa,小于规范允许的最大拉应力,设置竖向隔震装置之后支座最大拉应力比传统水平隔震结构隔震支座的最大拉应力减小了59%,优化了传统水平隔震结构力,有效地解决了三维地震动作用下传统水平隔震结构隔震支座的拉应力超限问题,达到了预期的减震效果。

3.5地基土体应力对比

三维隔震结构具有更加卓越的减震效果,但对于考虑SSI效应的隔震结构来说,地基土体的受力同样也要作为一项重要参考指标来检验三维隔震结构的整体隔震效果。2种隔震结构在三维地震动输入下的最大地基土体应力对比如图8所示。由图可知,加入三维隔震支座后,地基土体应力小于设置传统水平隔震支座下的土体应力,对地基和基础设计有利。

4结论

本文建立了考虑SSI效应的层间隔震结构模型,分别输入一维、二维、三维地震动,比较了层间隔震结构在不同维度地震波输入工况下的地震响应。针对三维地震动输入下隔震支座拉压应力超限问题,添加三维隔震装置,并与传统水平隔震结构地震响应结果进行分析对比,得到以下结论:

(1)考虑SSI效应的层间隔震结构在各地震波的三维地震动工况下均能较二维地震动工况与一维地震动产生更大的层间位移值与层间剪力值,使隔震结构产生更大的地震响应。

(2)设置三维隔震支座的三维隔震结构能够有效减少竖向地震动向上部结构的传递,起到良好的竖向隔震效果。

(3)设置三维隔震支座的三维隔震结构支座的拉压应力明显减小,有效地解决了三维地震动作用下传统水平隔震结构隔震支座的拉压应力超限问题,优化了支座的受力,达到了预期的减震效果。

(4)加入三维隔震支座后,地基土体应力小于设置传统水平隔震支座下的土体应力,对地基和基础设计有利。

参考文献:

李昌平,刘伟庆,王曙光,等。2013。土-隔震结构相互作用体系动力特性参数的简化分析方法[J].工程力学,30(7):173-179。

李培振,吕西林。2004。考虑土-结构相互作用的高层建筑抗震分析[J].地震工程与工程振动,24(3):130-138。

罗翔,戴靠山,吕洋,等。2020。软土场地基础隔震建筑减震性能研究[J].地震工程与工程振动,40(1):213-222。

末冈利之,鸟井信吾,常木康弘。2008。东京汐留住友大厦的中间层隔震结构设计[J].建筑钢结构进展,10(3):36-41。

苏毅,李静珠,何强,等。2015。土与结构相互作用对层间隔震结构影响的参数分析[J].工业建筑,45(11):9-13,34。

翁大根,刘帅,李霄龙,等。2015。软土地基结构隔震方案及其工程应用[J].建筑结构学报,36(2):41-50。

吳应雄,郑泽炜,颜桂云,等。2021。远场长周期地震动下桩-土-层间隔震结构振动台试验研究[J].建筑结构学报,42(12):11-22.

薛素铎,刘毅,李雄彦。2013。土-结构动力相互作用研究若干问题综述[J].世界地震工程,29(2):1-9。

袁正国,周宪伟。2006。同基础有偏心多塔基底隔震结构的隔震效果分析[J].森林工程,22(5):54-56,62。

曾建仙,潘钦锋,方艺文,等。2018。土-结构相互作用效应对长周期地震动下层间隔震结构减震性能的影响[J].工业建筑,48(11):81-86.

张尚荣,谭平,杜永峰,等。2014。土-结构相互作用对层间隔震结构的影响分析[]。土木工程学报,47(S1):246-252.

张馨圆,葛楠,富腾,等。2020。土-结构相互作用对隔震结构减震效果影响研究[J].建筑科学,36(1):26-33。

张之颖,王洪卫,段学刚,等,2007。地基-结构动力相互作用对基础隔震效果的影响[J].工业建筑,37(10):54-57。

Shourestani s.soltani f ghasemi m. et a.2018.ssi effects on seismic behavior of smart base - isolated structures [ J. Geomechanics and Engineering 14(2): 161-174.

Spyrakos CC, Koutromanos I, Maniatakis C A, et al.2009b.Seismie re-sponse of base-isolated buildings including soil - structure interac-tion[ J]. Soil Dynamics and Earthquake Engineering 29(4): 658-668.

Spyrakos CC, Maniatakis CA, Koutromanos I, et al.2009a. Soil-struc-ture interaction effeets on base isolated buildings founded on soil stratumLJ. Engineering Structures 31(3): 729-737.

GB500112010,建筑抗震设计规范[S]

Study on Response of Mid-storey Isolation Structure with SSI Effect Subjected to Three-dimensional Ground Motions

ZHAO Jie LIU Dewen, YAO shunzhong, LIU Yang, ZHAO Jibing ZHOU Wangwang

XIAO Shuai, WU Qianqian, WAN Feng LI Tianming

(I. College of civil Engineering, Southwest Forestry University, Kunming 650024, Yunnan, China)

(2. School of civil engineering Tongii University Shanghai 200092, China)

Abstract

In order to investigate the seismic response of the mid-storey isolation structure subjected to three-dimen-sional ground motions when the soil-structure interaction (SSI effect) is taken into account, a mid-storeyisola-tion structure model related with SSI effect was established. To compare the seismic response of the mid-storey iso-lation structure under different conditions, one-dimensional, two - dimensional and three - dimensional ground motions are input respectively. In order to solve the problem of excessive tensile and compressive stresses of isolation bearing when inputting three - dimensional ground motion, a three - dimensional isolation device is installed and the seismic response of the structure is compared with that of the traditional horizontal isolation structure. The results show that the seismic response of the structure subjected to three-dimensional ground motion is greater than that subjected to one-dimensional and two-dimensional ground motions; when the three - dimensional isolation bealing is installed, the vertical ground motion is effectively isolated, and the structural seismic response is reduced the bearing force is optimized, and the problem of bearing tension and compression failure is solved; the soil stress of the foundation is less than the soil stress under the traditional horizontal isolation bearing which is beneficial to the foundation and foundation design.

Keywords: three - dimensional ground motion; three - dimensional seismic isolation; SSI effect; mid-sto-rey isolation structure