海水池塘菲律宾蛤仔“斑马蛤”越冬养殖试验

2021-09-22李永仁郭永军

李永仁,张 超,梁 健,郭永军

( 天津农学院 水产学院,天津市水产生态及养殖重点实验室,天津 300384 )

天津市现有海水池塘3200 hm2[1],养殖对象以凡纳滨对虾(Litopenaeusvannamei)为主,养殖模式为单一品种高密度精养。长时间、高密度的养殖造成了池塘老化、水体富营养化,使池塘养殖负载力降低[2]。研究表明,对虾养殖投喂的饲料有70%~80%以溶解或颗粒物的形态进入水体环境中,造成虾池水体富营养化[3],是导致对虾发病的主要原因之一。因此,养殖结构的优化调整势在必行。底栖贝类可滤食水体中的单细胞藻类、有机碎屑,降低水体营养盐含量,显著改善水质[4-6]。另外,贝类栖息于底质中,与对虾在生态位上没有竞争,可用于构建生态立体养殖模式。虾贝混养已成为辽宁、浙江、福建等省海水池塘养殖的主要模式,近年来,天津沿海也陆续开展了菲律宾蛤仔(Ruditapesphilippinarum)、青蛤(Cyclinasinensis)、缢蛏(Sinonovaculaconstricta)等贝类与凡纳滨对虾的混养试验,已取得了良好效果[2]。

目前,天津本地养殖的菲律宾蛤仔苗种均为福建、浙江等省的南方群体,对北方低温适应性差,且经长途运输后苗种存活率低[7]。菲律宾蛤仔新品种“斑马蛤”是采用累代定向群体选育技术培育的菲律宾蛤仔新品种,养殖成活率高,对低温、低盐耐受力较强[8]。2018年10月初至2019年5月中旬,笔者引进“斑马蛤”并在天津沿海的海水池塘开展养殖试验,以期提高海水池塘养殖效益,实现对虾养殖尾水的原位净化。

1 材料与方法

1.1 池塘整理

对虾养殖池塘1口,位于天津大港,面积1.33 hm2,在试验前一年的冬季,清池排污,整理养殖畦,加固堤坝,修整闸门。9月对虾出池后,以1275 kg/hm2的生石灰全池泼洒消毒水体。

1.2 苗种放养

“斑马蛤”苗种购自辽宁盘锦,为在对虾池塘中间培育的苗种,规格324粒/kg,10月4日放苗,苗种均匀播撒于畦面。其中,1号畦放苗密度1000粒/m2,放苗面积500 m2;2号畦放苗密度2000粒/m2,放苗面积500 m2。

1.3 日常管理

生石灰消毒后,每日上午、下午各开启增氧机2 h,促进单细胞藻类生长繁殖,至9月底,透明度30~50 cm,撤除增氧机。培养基础饵料的同时,利用网具捕捉残余的虾、蟹等敌害生物。播苗后至越冬期间,每日早晚巡塘,及时清除冰面积雪,保持充足光照。春季,及时清理青苔等丝状藻类,设置叶轮式增氧机1台,每日午后开机1~2 h。

1.4 采样及分析

播苗后,每月初采样,2个养殖畦各设3个位点,每个位点采样50粒,测定壳长与存活率,采用SPSS 19.0软件对生长度进行单因子方差分析。同时,依照GB 17378.4—2007[9]测定池水悬浮物、氨氮、亚硝态氮、硝态氮、无机磷含量,使用YSI多参数水质测定仪现场测定盐度、温度及pH。

RS=n1/(n1+n2)×100%

式中,RS为存活率(%),n1为采样区内存活蛤仔数(粒),n2为采样区内死亡蛤仔数(粒)。

移除水体中碳、氮、磷的量,参照文献[10]计算:

mC=m×12.64%

mN=m×0.58%

mP=m×0.0596%

式中,mC为移除碳元素量(g),mN为移除氮元素量(g),mP为移除磷元素量(g),m为菲律宾蛤仔湿质量(g)。

2 结 果

2.1 生长与存活

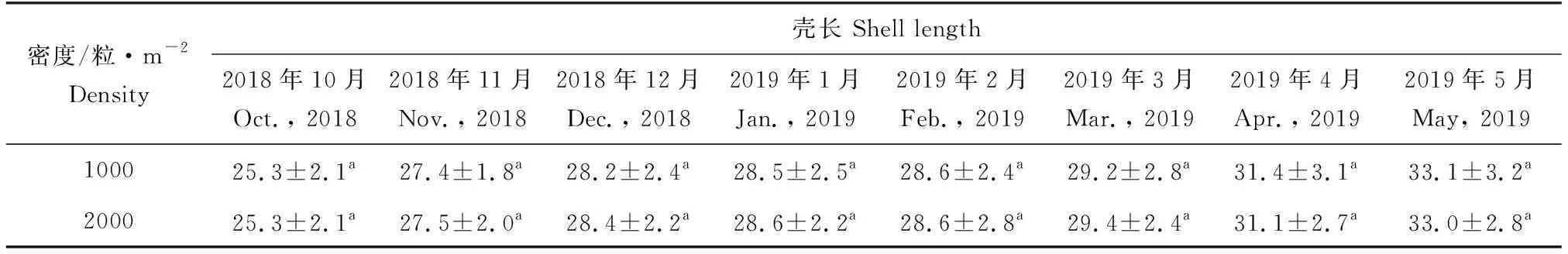

以密度1000粒/m2与2000粒/m2养殖的“斑马蛤”初始壳长为(25.3±2.1) mm,规格324粒/kg。各月的组间壳长差异均不显著,至5月初,高密度组壳长略小于低密度组,平均规格为152粒/kg;12月至翌年2月为冬季,各组蛤仔壳长增加不明显,10—11月以及翌年的3—5月,生长速度明显加快,但春季生长速度高于秋季;另外,高密度组壳长标准差小于低密度组,说明高密度组生长速度较一致(表1)。

表1 菲律宾蛤仔“斑马蛤”越冬养殖期间的壳长变化 mmTab.1 Variation in shell length of “Zebra” strain of Manila clam R. philippinarum during overwinter culture

除秋季11月及春季5月外,在1000粒/m2与2000粒/m2密度下养殖的“斑马蛤”新品种各月存活率差异均不显著,至5月,高密度组存活率显著高于低密度组;另外,高密度组存活率标准差低于低密度组,说明高密度组养殖区各部位的蛤仔存活率较一致(表2)。

表2 菲律宾蛤仔“斑马蛤”越冬养殖期间的存活率变化 %Tab.2 Variation in survival rate of “Zebra” strain of Manila clam R. philippinarum during overwinter culture

2.2 养殖环境监测结果

“斑马蛤”越冬养殖过程中,各项环境指标监测结果见表3。水温先降后升,最低水温-1.7 ℃,最高23.5 ℃;盐度为24~30,呈逐步升高趋势,且在3—5月升高较快,这与本地区春季多风少雨气候有关;pH为7.68~8.33,基本维持稳定;悬浮物、亚硝态氮、硝态氮、氨氮含量均呈现递减的趋势,由放苗至次年5月收获,悬浮物含量下降65.9%,亚硝态氮含量下降83.4%,硝态氮含量下降95.2%,氨氮含量下降77.9%;无机磷含量经历初期3个月的下降后,维持在极低范围,下降97.0%;化学需氧量经历初期2个月的下降后,维持在较低范围,下降66.7%(表3)。

表3 菲律宾蛤仔“斑马蛤”越冬养殖池塘的常规水质变化Tab.3 Conventional water quality indices in ponds with “Zebra” strain of Manila clam R. philippinarum during overwinter culture

2.3 经济效益及生态效益

2.3.1 经济效益

实际生产过程中,养殖面积约占池塘养殖面积10%,按照本试验的结果,以1000粒/m2的密度养殖,每公顷池塘的纯利润为2.44万元,以2000粒/m2的密度养殖,每公顷池塘的纯利润为5.14万元(表4)。

表4 养殖池塘经济效益分析Tab.4 Analysis of economic benefits in the culture ponds

2.3.2 碳汇作用

按照本试验的结果,以1000粒/m2、2000粒/m2的密度养殖,每公顷池塘养殖的“斑马蛤”分别移除碳元素0.8、1.55 t,移除氮元素36.54、77.15 kg,移除磷元素3.76、7.33 kg(表5)。

表5 养殖池塘生态效益分析Tab.5 Analysis of ecological benefits of the culture ponds

3 讨 论

3.1 生长与存活

放养规格和密度与生长速度、成活率及产量等密切相关[11],但适养密度因养殖环境和养殖条件不同而有所差异。前期研究表明,天津大神堂浅海菲律宾蛤仔的适宜养殖密度为2000粒/m2[12],长江口以北的黄海海区滩涂在2700粒/m2的养殖密度下产量较高[13]。笔者采用大规格“斑马蛤”苗种,放养密度分别为1000粒/m2和2000粒/m2。试验期间,各月蛤仔壳长组间差异均不显著,至5月初,高密度组壳长略小于低密度组,高密度组的养殖效益较高。但此结果需要以下两点前提:养殖于同一水体,即生活环境相同或相似;养殖面积相对池塘总面积占比较小。本试验养殖面积占池塘水面的7.5%,养殖密度均摊到整池仅112.5粒/m2,饵料生物相对丰富。存活率方面,高密度组养殖“斑马蛤”的存活率显著高于低密度组,而渤海湾浅海养殖的菲律宾蛤仔1000粒/m2与2000粒/m2密度下的存活率并无显著差异[12]。虾夷扇贝(Patinopectenyessoensis)筏式养殖的存活率与养殖密度呈负相关[14],推测原因为养殖季节及养殖方式不同。因此,在设计菲律宾蛤仔池塘养殖方案时,应适当减小养殖畦面占比,增加养殖密度,以便于养殖管理,降低收获成本。

温度是决定贝类生长的重要因素,但涉及菲律宾蛤仔养殖温度的相关研究较少。生产实践表明,菲律宾蛤仔属广温广盐性贝类,在我国南北沿海均有分布[15],适于在北方开展越冬养殖,如辽宁、山东均可开展菲律宾蛤仔的池塘越冬养殖[16-17]。渐变低温胁迫菲律宾蛤仔的研究表明,温度由7.6 ℃降至-2.1 ℃,菲律宾蛤仔“斑马蛤”在此冰水混合状态下胁迫7 d后存活率为93.3%,高于白壳色蛤仔的74.6%[18]。本试验中,“斑马蛤”新品种在池塘越冬后的存活率达到(93.6±0.42)%,在12月至翌年3月的低温季节鲜有死亡。说明该品种具有优越的耐寒性能,更适于在北方水温条件下开展越冬养殖。

3.2 改善池塘水质

已有研究表明,对虾养殖投喂的饲料有70%~80%以溶解或颗粒物的形态进入水体环境中,造成虾池富营养化[3],达到中度—重度富营养化水体,其中总氮、总磷和化学需氧量为主要的超标因子[19]。在本试验中,所用海水为凡纳滨对虾池塘养殖尾水,水体中化学需氧量、总氮含量均达到第四类海水水质标准,无机磷含量超过第四类海水水质标准[20]。底栖贝类可滤食水体中的单细胞藻类、有机碎屑,降低水体营养盐含量,显著改善水质[4]。研究表明,养虾后的富营养化废水,经过贝类滤食,水质得到显著改善,化学需氧量、亚硝态氮、氨氮、硝态氮、磷酸盐以及废水中悬浮物水平均显著下降[21],与本试验的结果一致。在本试验中,每公顷池塘养殖的“斑马蛤”移除氮元素77.15 kg,移除磷元素7.33 kg。导致悬浮物、亚硝态氮、氨氮含量呈现递减的趋势,无机磷含量经历初期3个月的下降后,维持在第一类海水水质水平,说明在该养殖系统中,磷元素消耗较快,并成为限制因子,这与祁剑飞等[22]对菲律宾蛤仔育苗垦区的相关研究结果一致。因此,在菲律宾蛤仔池塘养殖过程中,应注意适时肥水,适量添加营养盐,特别是磷酸盐,保障浮游植物密度,是提高养殖成功率的关键之一。另外,由于滤食性贝类可以类粪便或假粪便的形式使水体中的悬浮物形成沉淀,增加水体的透明度[5];刘桂兰等[23]也发现,皱肋文蛤(Meretrixlyrata)、等边浅蛤(Gomphinaaequilatera)的滤食均有助于提高封闭水体的透明度;本试验中,试验池塘水体悬浮物含量下降65.9%。

3.3 越冬养殖的意义

利用池塘闲置期开展生产,实现海水池塘的全年利用。渤海湾周边地区的海水池塘主要养殖凡纳滨对虾,一般采取单茬养殖,即在5月中下旬,水温升至20 ℃以上时放苗,9月初收获,10月至翌年5月为池塘闲置期。菲律宾蛤仔越冬养殖从9月底至10月初开始,翌年5月收获,利用池塘闲置期,实现海水池塘的全年利用。为生产商品蛤仔,应注意以下3点:(1)池塘必须经过前期整理,设置贝畦;(2)投放大规格苗种,以养成商品贝,本次试验苗种规格为324粒/kg,收获规格为152粒/kg,达到商品规格;(3)应选择抗逆性强、生长快的新品种,“斑马蛤”越冬抗寒能力强[24],有利于越冬后恢复生长,这是养殖成功的重要因素。

有利于对虾养殖。对虾养殖中因投饵过量而引起养殖水质的恶化、致使对虾出现浮头, 甚至死亡[25],采用低营养海水水源是预防养殖后期水质富营养化的有效手段。经“斑马蛤”越冬养殖后的海水营养物质含量低,且水质清透,是对虾养殖的优良水源。

实现渔业碳汇。渔业碳汇可以定义为:通过渔业生产活动促进水生生物吸收水体中的CO2,并通过收获把这些已经转化为生物产品的碳移出水体的过程和机制[26]。在本试验中,每公顷池塘养殖的“斑马蛤”移除碳元素1.5 t以上,且大部分碳元素存于贝壳中,实现了万年尺度的碳封存。

提高养殖效益。根据试验结果,年新增纯收益达到5.14万元/hm2,“斑马蛤”越冬养殖与对虾养殖在时间、空间上均不冲突,为海水对虾养殖池塘的额外收入。

4 结 论

菲律宾蛤仔“斑马蛤”适宜在天津海水池塘开展越冬养殖,秋季投放大规格苗种,5月底收获,新增纯收益达到5.14万元/hm2;养殖池塘必须经过前期整理,设置贝畦,养殖期间应保障充足的溶解氧和生物饵料,并维持一定的透明度;“斑马蛤”越冬养殖能净化池塘水质,pH变化范围基本稳定,悬浮物、亚硝态氮、硝态氮、氨氮、无机磷及化学需氧量水平均呈下降趋势。