基于景观基础设施的“新江南水乡”发展模式

——以长三角生态绿色一体化示范区为例

2021-09-18章敏霞

章敏霞

翟 俊*

1 从长三角一体化到长三角生态绿色一体化

长三角地区GDP总量占全国的1/4,是中国经济最为发达的区域之一。从1982年上海市首次提出建立长三角经济圈,到2018年习近平总书记在首届中国国际进口博览会提出将长三角区域一体化发展上升为国家战略,期间一体化过程经过了长期的摸索与实践。2019年10月26日国家发改委正式发布《长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案》,在原有“长三角一体化”发展战略之中加入“生态绿色”的概念,明确提出实现绿色经济、高品质生活、可持续发展有机统一,打造生态友好的高质量一体化示范区[1]。

生态一体化是长三角区域高质量一体化发展的重要维度和内容,可持续生态体系直接关系并在一定程度上制约了区域经济的一体化过程。示范区涵盖上海青浦、江苏苏州吴江和浙江嘉兴的嘉善两区一县。青、吴、嘉三地,总面积2 413km2,其间湖泊纵横,河港密布,是典型的江南水乡。作为落实“绿水青山就是金山银山”生态建设的“样板间”,如何打破区域行政壁垒?如何充分发挥传统水乡的生态优势?如何实现区域“三生”共荣的一体化发展?因此一体化推进迫切需要基于生态本底的新思路和新方法来统筹示范区各类资源,在多层面和多尺度构建蓝、绿、灰空间网络协同的生态系统,形成能够应对复杂城市环境的功能复合、动态适应和多维互联的水适应性景观基础设施的新模式与新机制。

2 景观基础设施作为区域一体化发展的架构

2.1 景观基础设施概念

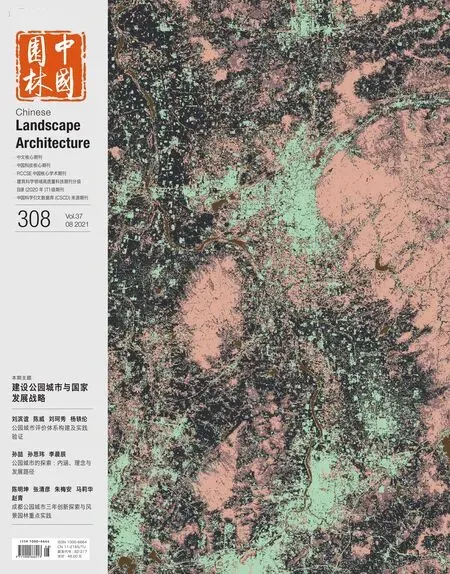

景观基础设施(Landscape Infrastructure,LI)由加里·斯特朗(Garry Strang)在1996年首次提出[2](图1)。其核心观点是把景观作为人文与自然系统共同创造的地表整体空间形态介入生态设计,基础设施系统从传统的灰色集成服务模式向分散化、多功能、可持续方向发展,主张将道路、桥梁、雨水管网及其他专项工程、单一功能的市政“灰色基础设施”与生态廊道、河道网络以及公园绿地等“绿色基础设施”进行协同整合和统筹建设,形成高效经济、可持续的一体化基础设施模式[3]。

图1 景观基础设施概念的形成:对景观概念的拓展和对基础设施的再认识

作为景观都市主义理论的三大研究热点之一,LI提出以景观作为结构性载体组织城市形态和空间结构,从20世纪90年代至今20多年中,以哈佛大学教授皮埃尔·博朗格(Pierre Bélanger)为领军人物不断丰富其内涵[4]。国内首先由SWA洪盈玉等引入,并由杨锐、李倞、翟俊等逐步发展[5-8]其理论体系。在景观尺度实践中多与城市公共空间、交通设施、水环境管理结合,尤以雨洪管理领域[9-10]成果集中,利用地理信息系统进行空间数据综合,与水文模拟、适宜性分析结合在优化城市生态格局等方面得到广泛应用,以此展开棕地改造[11]、生态修复[12]、适应气候因子[13]等设计分析与实践,来应对景观格局破碎,提升生物多样性[14]、保护当地文化特性[15]。理论和实践研究已有一定成果,但仍缺乏中国化、本土化的跨区域、跨尺度的规划探索。

2.2 生态绿色一体化发展内涵

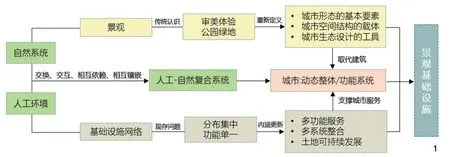

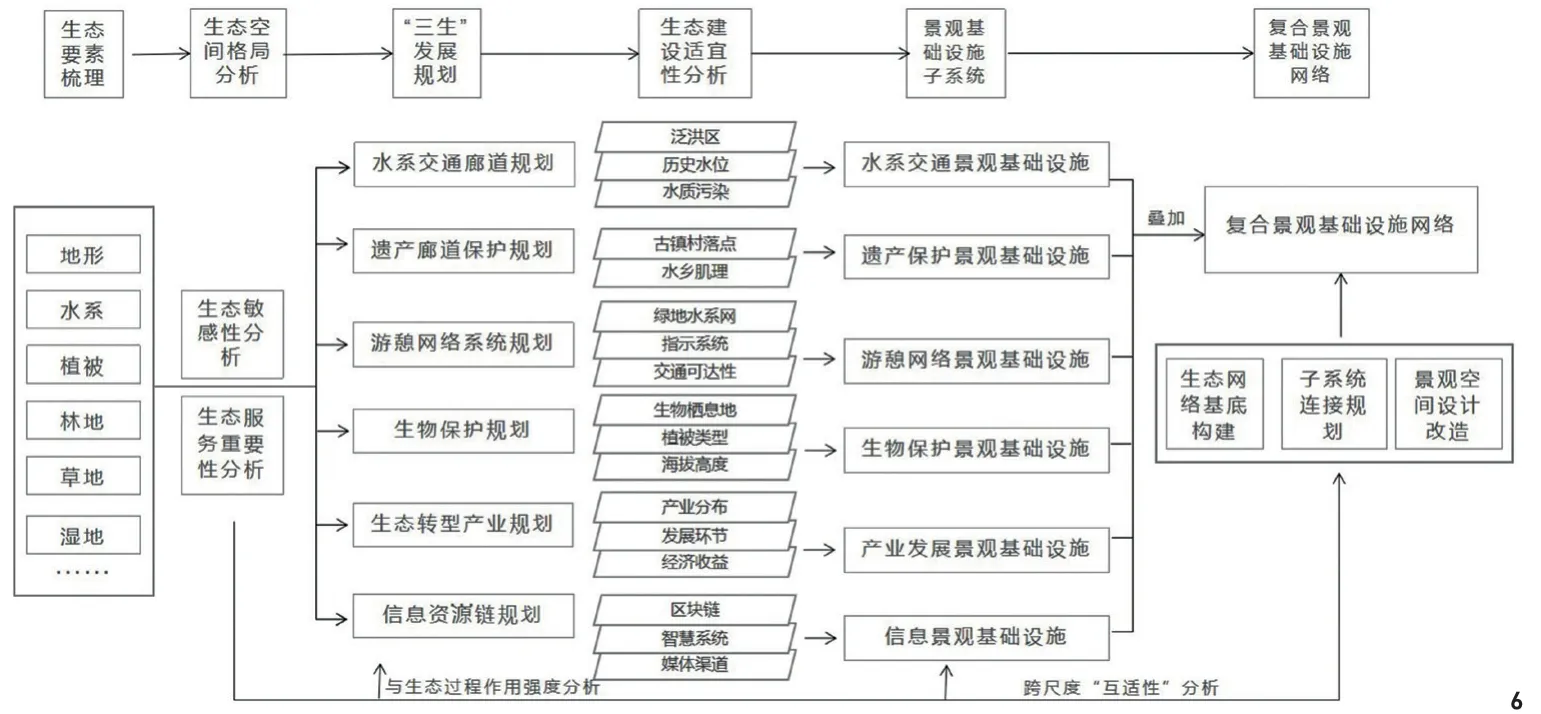

生态绿色一体化发展的最终目标是实现“生态资源”转向“生态价值”,即在传统生态保护的基础上挖掘生态系统与其他基础设施系统的融合、协同的作用过程和发展模式。基于此,一体化高质量发展关键要构建一套新型复合基础设施模式,将生态基础设施与交通基础设施、文化基础设施、社会基础设施、信息基础设施等子系统整合,共同构成生物迁移、文化保护、资源流动和经济发展的基础框架(图2),以此引导城市经济高效和城市个性化发展。

图2 复合景观基础设施框架

2.3 景观基础设施与区域一体化发展的整合潜力

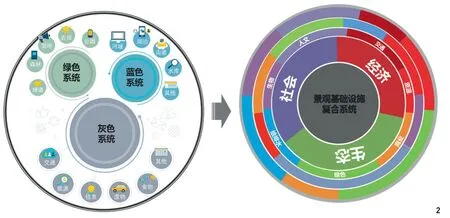

在复合景观基础设施框架下,“景观”这一载体在协调动态自然、人工和社会环境的关系时有巨大潜力(图3)。

图3 景观基础设施与区域规划发展其他子系统的多功能性整合

1)LI与区域水系交通廊道规划:城市交通基础设施是联系各项基础设施的刚性纽带,示范区河网密集,水道航运交通体系发达,水系统界面具有极大的生态恢复和文化增强潜力。通过将水系作为城市和区域绿色通道的基本框架,利用自然水系来设计生态过程(包括雨水收集、调节旱涝、水质净化、提供多样的生物栖息地等),推进河道改造、排水灌溉等生态工程在技术和环境之间建立协同关系;此外,对于陆路交通网络则关注公共空间与交通基础设施的融合,搭建立体多功能交通廊道,得到既有生态整体统一特性,又融合社会效益的多功能复合交通LI网。

2)LI与区域遗产廊道保护规划:示范区内运河水道格局与古镇村落肌理是独具特色的线性遗产景观,遗产廊道的保护规划实践注重时空的连续性与功能的贯通性,它以遗产系统为核心保护内容,以绿色廊道、交通系统和解说系统等子系统为主要支撑[16],支撑系统是保证遗产廊道保持良性运转的区域性规划基础。将不同的景观要素与遗产廊道的支撑功能相结合,与其他城市系统在结构功能上联系与协同来实现跨区域跨文化属性的经济联动和文化传播。

3)LI与区域游憩网络系统规划:城乡游憩网络以居民休闲娱乐需求为依据,将各类型绿地水系网络、文化遗产网络、文娱体育网络、城镇旅游网络等游憩资源通过游憩节点和廊道的空间配置,形成极具地方特色和功能复合的游憩体系[17],从而实现多重系统在同一空间下流动作用,这与LI之间具有高度耦合性。

4)LI与区域信息资源链规划:从实体空间维度转向抽象信息维度(图4),促进生态资产价值化是泛信息时代统筹示范区一体化发展的落脚点。区域信息资源网络是人、环境和资源三者互相作用、彼此影响的动态、均衡状态,规划可持续发展资源系统的关键在于其与环境调控之间形成良性耦合。LI则搭建了一个复合型的资源平台,将自然资源与城镇人文、经济资源链接,并围绕生态资源利用与转变实现产业、人才的优化,以功能性景观元素组件对更高层次系统产生正向影响。

以生态空间格局研究为基础,重点对区域交通水系廊道、遗产保护廊道、游憩网络和信息资源链等文化、经济过程进行分析,评价和模拟,判别对生态资源保护和利用具有重要意义的景观要素、关键位置和空间联系,建立各自与生态空间相关的景观基础设施子系统,各子系统按与生态过程的作用强度划分等级,以此综合叠加构成以生态网络为基地、重点景观模块为节点、多维联系的复合景观基础设施网络(图4)。

图4 景观基础设施的多维联系性

3 基于景观基础设施的“新江南水乡”发展模式

3.1 长三角生态绿色一体化示范区的现状与问题

由青浦、吴江、嘉善二区一县组成的一体化示范区位于沪苏浙三省交界处,作为典型的江南水乡,特殊的自然和环境条件决定了其“生态绿色”的主体功能定位,但近年来的城镇无序扩张和乡村规模建设也带来了一系列问题。主要表现在以下三方面。一是以水网主导的生态体系遭到严重破坏。大量农田和湿地被工厂占用,水体污染严重,圩田水系雨洪水调蓄功能衰退,以至水患围城,特别是地势低洼地区在高水位和暴雨时极易因排水不畅发生洪涝灾害[18]。二是区域内部发展不均衡。传统历史古镇保护模式过度开发旅游产业使得生态环境和基础设施不堪重负,而外围老镇和乡村郊野地区由于长期缺乏整治与维护,空间杂乱无序,传统水乡湖荡资源无人问津。三是江南水乡的整体风貌与品质不佳,乡土景观与文化价值亟待保护和提升。

3.2 “新江南水乡”概念

早在100多年前,霍华德在其代表作《明日的田园城市》中就正式提出以缩小城乡差距,实现城乡融合发展、自给自足、自我平衡的城乡一体化的“田园城市”概念[19]。此后英国著名建筑师塞德里克·普莱斯(Cedric Price)用蛋的3种做法(煮、煎、炒)来形容人类历史上城市形态的发展变化(图5)。其中第三种“炒蛋”模式是后工业时代代表未来城市发展得更紧凑的,由小规模的社区组成的多中心城市模式。“田园城市”的城乡融合发展理念,以及“炒蛋”模式下多中心、开放、弹性的城市形态为当今生态城市建设提供了思考与借鉴。

图5 城市形态发展的3种模式:由狭小单中心到几何式蔓延,逐渐向多中心开放式发展[20]

“新江南水乡”正是传承了“田园城市”的理论精华,并在被形容为“炒蛋”的城市模式基础上升级发展而提出的全域型城市发展模式:即基于景观基础设施规划原理,在水乡肌理之上由积聚的“水乡单元/簇群”生态组团,通过层叠的蓝绿廊道网络连接,整合生态、社会、经济等诸多因素共同构成空间互通互联的多中心、多功能、网络化的“全域新水乡”发展模式。“新江南水乡”模式希望建立一个复合景观基础设施网络(LI),通过对江南水乡生态资源格局分析,叠加交通、游憩、产业等生活、生产过程来识别具有保护和发展潜力的景观操作点,以此限定城市的空间形态、引导“产城”“三生”融合。

“新江南水乡”模式基于对LI网络系统的构建:一是LI要素全面性,统筹考虑区内各生态、生物和人工要素;二是LI结构完整性,生态补偿和修复构建完善的景观格局;三是LI资源共生性,加强自然资源有机联系缓解内部不均衡发展矛盾;四是LI特征地域性,规划设计需因地制宜彰显地域特色,营造乡土景观。“新江南水乡”模式在生态保护的基础上更注重“生态价值”升级,基于LI网络对比不同发展空间格局的效益和可行性,并选择统筹区域的适宜格局,对局部进行景观操作和设计,在一定程度上克服了先于规划、前期投入大等弊端。

4 构建“新江南水乡”的策略与途径

4.1 基于LI的“新江南水乡”规划方法

面对区域生态绿色协同整合的新课题,要从“古镇水乡”保护走向“区域水乡”营造,关注人文与自然资源的共整合、双提升,构建“新江南水乡”从空间、功能、维度多层面出发,利用“千层饼”模式基于垂直生态过程分析和叠合空间要素,结合耦合法这个全尺度的规划设计方法,寻求系统与系统、系统与要素、要素与要素间的“互适性”[21],在大中尺度环境中统筹LI复合框架下各子系统的协调和促进的良性互动,在小尺度上确定设计要素与场地间的动态、双向适应性,运用GIS、数字化叠图等量化技术手段,在完成生态敏感性、建设适宜性等分析评价基础上充分认知场地,最终将各种目标转化为落实到具体空间上的要素与格局,确定一个多内容、多功能、多目标的LI空间网络布局。研究路线如图6所示。

图6 “新江南水乡”研究路线

总体表现在3个层面和2个维度,在宏观层面上,以区域景观安全格局为基础,从LI角度综合考虑各子系统,构建支撑系统的整体生态网络模型;中观层面上,将不同景观要素与区域水网、游憩廊道等的支撑功能结合,密切社会基础设施和生态系统联系;微观层面上,对城市景观空间进行适度改造,将基于场地的工程解决方案集成到环境中,创造非定向、混合功能的城市空间。通过LI界面整合各层面绿色与灰色要素以实现2个维度的一体化:一是实体维度上灰绿空间的有机融合和功能补充,促进空间高效集约利用;二是由复合生态本底对抽象维度上更高层次系统的资源流动(文化、经济等)产生正反馈,提升城市发展动力。

4.2 “新江南水乡”景观基础设施规划策略

4.2.1 系统协同:蓝绿系统整合

河湖错落、圩田阡陌是示范区典型的水乡生态格局,水系统是重要生态过程的载体。面对当下生态环境恶化、自然人文资源破碎、生态服务功能欠缺等现实困境,统筹水资源,构建以改善水生态、水安全和水环境管理为核心的水景观基础设施的基础骨架是建好新水乡的关键(图7)。

图7 根据区域水系特征梳理城市形态,作为后续优化水景观基础设施网络的基础骨架

首先要尊重水乡原有水体形态和空间格局,全面梳理区域内高生态敏感的水体、湿地、农田等生态斑块和潜在的生态廊道;结合公共空间、道路系统和文化遗产等社会资源条件综合考虑开敞空间、交通网络、遗产廊道与现存绿色空间作为LI的适宜路径。其次要完善跨尺度的城乡生态空间。对相对分散的湖荡坑塘、农田绿地,利用传统圩田和溇港水系建立农田灌溉廊道、湿地系统,促成多级水体调蓄、净化,作为雨水消纳、污水处理的潜在补充、连接组织;对较为破碎的小尺度城镇绿色空间,以城市道路、街巷骨架线性串联重要生态节点,重点拓展废弃地、闲置空地、立体绿化等潜在绿色空间,考虑自然斑块与灰色系统之间耦合,结合场地现状实施生态工程,如对破碎绿地区域采取低影响开发技术增设景观模块(下凹式绿地、雨水花园、树池等)构建雨水滞留、渗透的功能连通性整体。最后要齐抓联治,建立统一、高效的监测评估体系[22]。生态要“治”,也需“管”,深化跨区域联防联治,需建立本土化的评估体系和管理制度,长期监测评估生态指标与环境状况。

以示范区内的吴江为例,作为区域生态过程上游,生态要素集中,但运河水网边污染风险性工厂聚集,城市生活性水网截污治污力度不足。首先可以扩大生态保护范围,将重要公益林、支流、湿地、水网、河道洪水缓冲区纳入保护范围;其次采用生态方法推进海绵城市建设,包括调蓄、净化、引流、排放等,提升区域水安全;最后通过加强对太浦河两侧低效产业的升级调整,强化水质提升措施,改善水生态和水环境,最终将贯穿两区一县的太浦河打造成贯穿整个示范区的景观生态走廊,成为组织区域蓝、绿“系统-协同”的LI骨架。

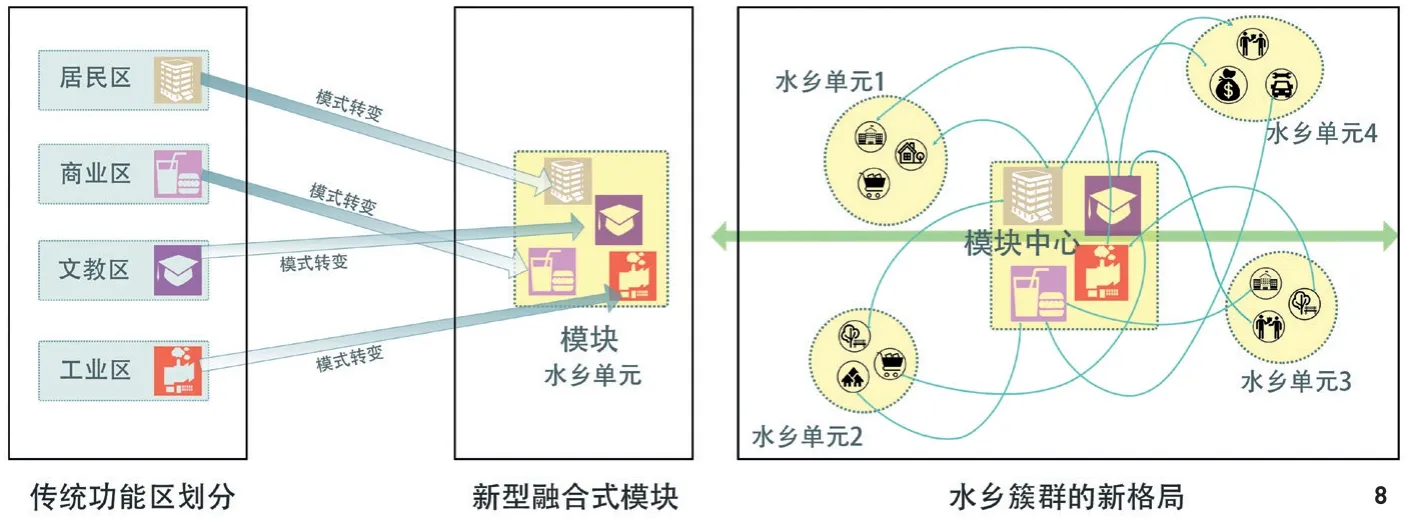

4.2.2 水乡簇群:新水乡单元融合共生

示范区内现有民居建筑风格鲜明、城镇乡村肌理基本完整且尺度多样。传统城市规划以功能分区的规划方法将对区域典型的水、乡、田、村交错的格局,及存留的传统村落形态造成破坏[23]。为保护现有的水乡格局,一个关键步骤就是要实行存量发展,在现有水乡肌理上探索能够承载新功能的空间形式。为此,“新江南水乡”发展模式将推行以保护、传承、调整、更新为主的发展战略,在示范区内形成包括先行区、松陵城区、盛泽城区、嘉善、青浦城区等若干个生活簇群,其中以居住、产业聚集点为核心划分“水乡单元”,围绕重要乡村空间构建既互相联系又相对独立循环的水乡特色功能区──“水乡簇群”。

“水乡单元”不以行政为界,而是根据单元内部湖荡水田的生态格局。单元内通过改造、提升等方式建设乡村、民房和工厂,利用综合的交通、休闲、灌溉、净化等LI廊道连接生产、居住、商业、工业等服务实施;单元间依托蓝绿LI网络打造文旅休闲带、运河文化带、慢行交通廊道等进行资源流动、服务交流和生物迁移,保证全区统筹,增减平衡,功能补充;从而实现以综合的“水乡单元”替代单一功能的组团(图8),以融合的多功能模块替代单一功能区划分的城市发展模式,构建多中心、网络化互联互通的“水乡单元”网络,营造“河湖田镇村”“产城”融合共生的“水乡簇群”。

图8 单一功能分区到多中心、网络化、融合式“水乡单元”模式:水乡簇群融合生产、科创、文化、商务、旅游等多功能组合

例如,就吴江区而言,现有规划四面拓展、平均用力,城市边缘地区功能混乱,农田用地使用功能单一。“新江南水乡”发展模式将结合重点水乡肌理,围绕震泽和同里古镇,可以衍射出两大水乡簇群(图9),其中水乡特色区作为核心单元,规划航运廊道、绿色慢行廊道和水乡游憩廊道,并基于工业区和居住区的小型湖荡和河道设置调蓄水池和净化系统,将生态景观、田园风貌、城市功能相融合。为搭建融合式“单元-簇群”的水乡格局,还要疏通完善太浦河、运河水体空间结构,通过水系串联古镇旅游、会议商务等主功能区,达到各单元之间功能互补,同时还要留有一定的冗余度,以便对未来的发展及外界不可预测的变化始终保持弹性和适应性。

图9 吴江区水乡簇群战略:依托震泽和同里两大水乡特色区作为核心,统筹科创汾湖、商务松陵、工业盛泽等水乡单元,并通过水系结构、旅游轴线贯联

4.2.3 多维互联:互联互通的弹性构架

基于“新江南水乡”发展模式,最终目的是要实现生态资源转换,将实体空间与经济、社会、政治等抽象维度联接和转换,以高品质的水乡环境构造创新链,将生态优势转为发展优势。

首先,顺应水乡肌理构建绿色景观化建筑。建设、改造民居和工厂时充分保留原生态的自然环境,将建筑与水网、绿地有机结合,通过地形变化、立面处理将硬质形态作为水乡肌理的延续,消解城市扩张与自然保护的二元对立。其次,利用自然空间环境适应创新经济。一方面结合古镇人文要素,形成艺术会址、展馆集群,打造康养聚落,建设生态医疗联合体;另一方面利用水乡生态空间,将水、交通景观基础设施与生态旅游、农业体验、自然教育链接;此外,以整治、修复为目的发展生态友好型创新产业,使得增产创收与环境保护相得益彰。最后,通过生态立体层叠实现集约高效发展。随着一体化推进,城镇区域需强化基础设施、建筑、公共空间整合,通过竖向景观介入立体交通、架空平台等缓解资源紧张、进行海绵建设;乡村地区则要提升土地利用效率,做立体化产城融合尝试。

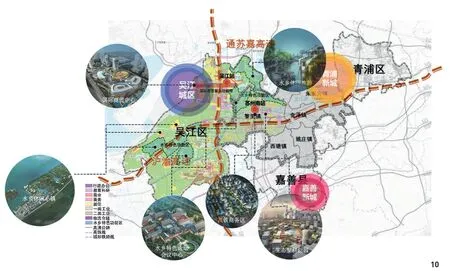

就吴江区而言,要依托生态水系脉络,建立横向与纵向多维度联系的弹性架构,一方面需要针对主体纺织产业将航运水系与生产加工程序关联建立配套化的污水、肥料处理环节,另一方面可围绕纺织工业展览,圩田文化展示,乡村圩田旅游等特色规划路线,并转化生态优势建立水乡+产业链(包括科创园区、教育基地、商务中心、文化旅游、农业休闲、康养组团等)多维互联的产业联动体系(图10),寻求社会、经济和生态功能之间的协同发展。

图10 生态本底与经济、文化、社会多维互联的弹性架构:以沪渝高速、通苏嘉高速功能轴线汇聚产业集群,复合水乡单元为科创、文化、商务、旅游等为主的创新产业功能体系提供生态孵化基地

5 结语

长三角更高层次的区域一体化离不开生态治理领域的协同与合作,区域生态一体化是未来长三角区域一体化进程中的重要维度与内容[24]。实现示范区生态绿色一体化、破解环境与发展如何协调共进是其中难题的焦点。一体化推进过程涉及社会、经济、生态等方方面面,但生态先行、基础设施优先的规划思想已然可以事倍功半。基于LI的“新江南水乡”发展模式是在整合了LI理论,出于对原乡聚落、田园风光、生态水网的严格保护,从系统协同、模块集群、维度互联出发,对实现示范区城乡统筹、融合发展提出的新设想。这种以生态环境营建为区域发展核心的自下而上的规划方法(图11),将有助于打破青、吴、嘉三地的行政壁垒,发挥“1+1+1>3”功效,从而推动长三角生态绿色一体化朝着健康可持续的方向发展。

图11 互通、互联、互利、自下而上的规划方法

注:文中图片除注明外,均由作者绘制。