粤港澳大湾区典型河心岛生态问题辨识与修复规划设计

2021-09-18马源

马 源

江海燕*

陆 剑

关志烨

刘 兰

2019年初,中共中央、国务院印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》,指出要将粤港澳大湾区打造成高质量发展的典范,包括生产、生活、生态的高质量发展[1-2]。大湾区河网密布,河流冲击形成了大大小小的河心岛,河心岛是河流生态系统的重要组成部分,因处于水陆交错带,物质交换丰富,是水域和陆域生态互相承接的多类物种栖息地,是鸟类迁徙通道上重要的“生态踏脚石”,具有极高的生态敏感度和生态价值。河心岛大部分已开发利用,受人类干扰较大,岛内城镇化建设及农业开垦等使河流的水生态系统结构和功能受到明显的影响[3];少部分为无人居住的自然岛,维持着丰富的生物多样性,也孕育出山水相依、河网纵横的地理风貌和岭南水乡风光。河心岛的发展经历了生态化城市型开发、生态旅游型保护开发、生态保护型修复3个阶段。早期城市内部和周边的河心岛以生态化城市型开发为主,如上海的崇明岛、广州的二沙岛、小谷围岛和官洲岛;生态旅游型保护开发如广州的海鸥岛和广东阳江的海陵岛。为了加强生态文明建设,佛山市于2017年启动了河心岛生态修复工作,率先进入生态保护型修复阶段。佛山待修复河心岛48个,要求通过“一岛一策”生态修复规划,将河心岛建设成为生态平衡、环境优美、物种多样的生态岛,或景观丰富、特色鲜明、管理有序的城市绿洲[4]。

河流近自然生态修复包括河流自然结构修复和生态系统恢复两大方面,风景园林专业关注的主要是兼顾人类生产、生活、休闲、游憩功能需求的河流地形地貌改造所影响的河流生境修复及生物多样性恢复两方面的问题[5]。西方发达国家在河流近自然生态修复领域拥有丰富的研究积累、工程实践经验及修复实施机制[6],如美国的哥伦比亚河(Columbia River)、密西西比河上游流域(upper Mississippi River)、东海岸的切萨皮克湾(Chesapeake Bay)、五大湖区(Great Lakes)修复项目等[7],均重点关注了河流生境修复和生物多样性的恢复,通过植物的恢复为鸟类提供栖息生境[8],并在河流的生态设计方面也有相当多的经验积累[9]。欧洲同样在河流修复研究和实践方面经验丰富,包括构建河流修复的规划框架[10]、关注河流结构修复和生物系统恢复及其社会效益[11-12]。国内专家和学者也逐渐重视河流生境修复与生物多样性恢复问题,如在三峡库区城市滨水消落带的生态修复、景观优化研究实践中,通过运用适应水位变化的滨江立体生态空间建设技术[13-14]、适应水位变化的多功能基塘系统[15],构建滨江立体生态空间格局。海南省海口市五源河生态修复中,提出三维空间重建、柔性河岸设计、河流-湿地复合体建设及多功能生境恢复等修复策略[16]。国内针对水域空间的修复研究多集中于流域生态修复[17]、湿地生态修复[18-19]及海岛生态修复[20]方面,特别是针对湖滨和河岸带生态修复的实际工程案例较多,为河心岛生态修复提供了很好的借鉴[21]。

然而,大湾区河心岛面临的背景和典型生态问题与我国其他区域的河流具有很大差异,如与长江流域特别是长江上中游地区面临的消落带问题不同[13,15]。消落带地区较少承载生产、生活功能,人类干扰较少,需要协调的矛盾相对较少,重点是协调消落带生态环境和部分城乡地带的休闲功能。大湾区河心岛土地利用绝大部分是基本农田、村庄等,闲置生态用地占比极少,在强干扰的人类使用背景和需求下,生态系统修复需要综合协调经济、社会和生态效益,特别是基本农田和高强度的村居聚落使得可利用的生态修复土地受限,对生态系统结构的修复、生境规模和生境质量的修复等都带来挑战。

在新时期经济新常态下,国土空间修复要求充分响应乡村振兴、经济发展及社区需求等诉求,分析自然定位,探索修复模式[22-23],要求从以往单要素保护修复转变为以生态系统服务功能整体提升为目标的整体保护与修复[24-27]。本文以位于粤港澳大湾区北江的洲面沙、太监洲及老鸦洲3个河心岛为研究对象,对其开展研究。一方面能够深入了解人类生产、生活影响下的河心岛生态系统的演变、类型、特征和问题,揭示城市群地区较高强度人类干扰下河心岛生态系统面临的共性特征;针对共性生态系统问题和干扰因素,提出协调生产、生活和生态的可供广泛推广的修复策略。另一方面通过对自然岛生态系统的调查,掌握该地域未受干扰的河心岛典型生境构成,为该区域河流及河心岛的生境修复和生物多样性恢复提供珍贵的模板和蓝本。研究成果对于粤港澳大湾区水域生态系统的典型构成和共性特征具有基础理论意义,对强人工干扰下水域生态环境修复具有现实指导价值,能够为全国其他地区岛屿生态修复工作提供示范和借鉴。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

研究对象为佛山市三水区芦苞镇的洲面沙、乐平镇的太监洲和西南街道的老鸦洲3个河心岛,面积分别约3.41[28]、1.73[29]和1.63km2[30],均位于佛山市生态敏感分区的中高敏感区内(图1),生态环境问题在河心岛中具有典型性。

图1 河心岛区位

1.2 研究方法

生态问题的识别是生态修复的基础,采用多学科协同的方法对河心岛生态系统基本特征及生态问题进行辨识,并以恢复生态学与生态系统综合管理理论为指导,重建可持续的生态系统。首先,基础调查阶段将各项规划进行叠合辨识,识别土地管理存在的矛盾空间,运用风景园林要素千层饼分析法对河心岛的土地利用类型、土地流转情况、植被高度分析、鸟类生境分析等进行叠加,分析用地及生境类型。其次,生态本底分析与评估阶段将动植物资源调查法、植物群落样方统计法、生态系统分类解析法、景观生态结构分析法相结合,对植物群落模式、动物生境、景观生态结构及各类生态系统等进行调查分析,归纳总结生态系统特征及辨识关键生态问题,明确修复重点。第三,结合河心岛的修复要求,提出“空间分区、时序分期、结构修复、系统恢复”的修复目标和修复策略[31]。最后,依据提出的修复策略将规划管控技术与生态修复技术、景观工程技术相结合,针对典型生态问题进行修复设计(图2)。

图2 研究方法

2 河心岛主要动植物资源及典型生态系统特征

2.1 河心岛主要动植物资源

2.1.1 主要植物资源及外来入侵植物

通过现场植物识别和样方统计法对植物种类、群落结构进行识别和分析,并对草本植物进行重要度计算,结果表明:河心岛乡土植物种类相比自然生境偏少,乡土植物占比45%;植物群落结构整体较单一,存在外来植物入侵现象,农田区和滨水区缺乏灌木层,滨水区缺乏水生植物和湿生植物,导致小型动物生境和水生动物生境毁损严重。因农田较多流转为苗圃和果园,外来人工种植植物较多。植物重要度分析表明:河心岛内草本植物主要有狗牙根、鸭跖草、牛筋草、马齿苋、天胡荽、蓼、地毯草、独行菜、莎草、莲子草和肖梵天花,可作为植被修复时草本植物选择的依据。外来入侵植物主要是三叶鬼针草和五爪金龙,其入侵及对乡土植物绞杀现象较严重。

2.1.2 主要鸟类资源及外来入侵动物

河心岛位于流经佛山市的西江、北江水系上,水资源丰富,拥有水域面积3.73km2,是中部与东部候鸟迁徙路线在珠江三角洲汇合后继续往西南方向迁徙的重要踏脚石。调查发现佛山河心岛的主要鸟类有红耳鹎、白头鹎、池鹭、夜鹭、翠鸟、黄腹鹪莺、白腰文鸟、棕背伯劳、白鹡鸰、鹊鸲、长尾缝叶莺、黑领椋鸟、环颈鸻、黄苇鳽、珠颈斑鸠、金腰燕、大山雀、乌鸫、白胸苦恶鸟、斑文鸟,常见鸟类为八哥、小白鹭、家燕和树麻雀。适宜栖息地以滩涂、草坡灌丛、沟渠灌丛、村落周边树林为主。入侵动物为红火蚁,对当地农业造成较大破坏,危害严重。

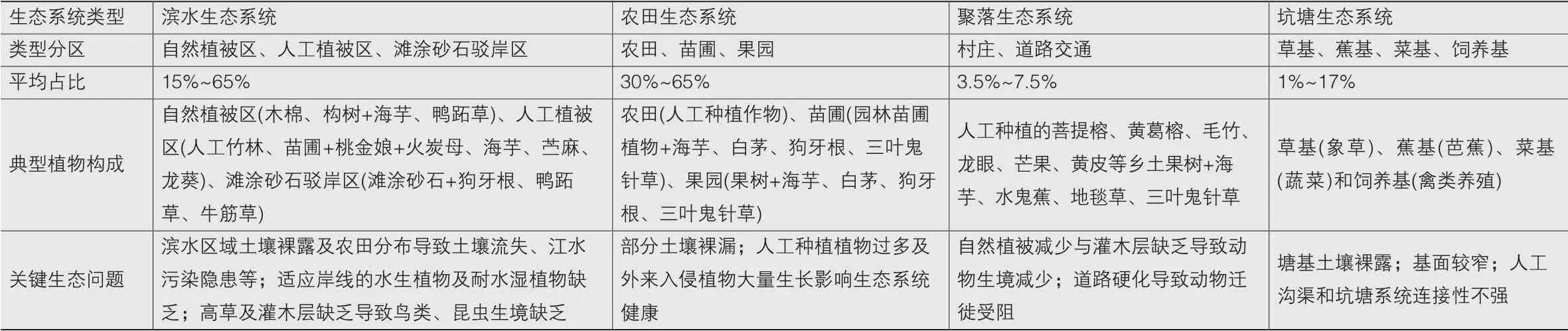

2.2 河心岛典型生态系统特征及关键生态问题

河心岛拥有陆地、湿地、水域3种不同类型的生态环境,并各具独特类型的生物群落,结合土地利用类型、非生物环境、生产者、消费者和分解者构成,陆地划分为农田和聚落2个生态系统,水域划分为滨水生态系统和人工养殖水面的坑塘生态系统,共形成滨水、农田、聚落和坑塘四大系统。

2.3 河心岛生态系统特征及关键生态问题

根据滨水区域的地形地貌特点及植被情况,可将滨水生态系统划分为自然植被区、人工植被区及滩涂砂石驳岸区,自然植被区以乡土乔木为主,人工植被区以人工竹林和苗圃植物为主,滩涂砂石驳岸区以滩涂砂石和草本植物为主。农田生态系统在河心岛中占比最大,非农业利用问题较突出,大部分流转为苗圃和果园,典型植物群落为人工种植的苗圃植物、果树+海芋、白茅、狗牙根、三叶鬼针草等构成。聚落是岛内村民生产、生活的空间载体,健康的聚落生态系统应是生产、生活、生态“三生”和谐发展的生态系统,植物以乡土果树为主。坑塘生态系统源于传统桑基鱼塘农业复合系统,是珠三角先民们利用自然条件人工创设的循环型农业系统,形成生产者─消费者─分解者整条完整生物链,并具有增加土壤肥力、有效控制病虫害、调洪蓄水、生物多样性维育等生态优势,但相比传统桑基鱼塘,岛内坑塘的基面明显变窄,基面以种植象草、芭蕉为主。从类型分区、平均占比、典型植物构成及关键生态问题对河心岛生态系统进行归纳总结,分析内容详见表1。

表1 河心岛生态系统特征及关键生态问题总结

3 生态修复规划

3.1 空间分区修复

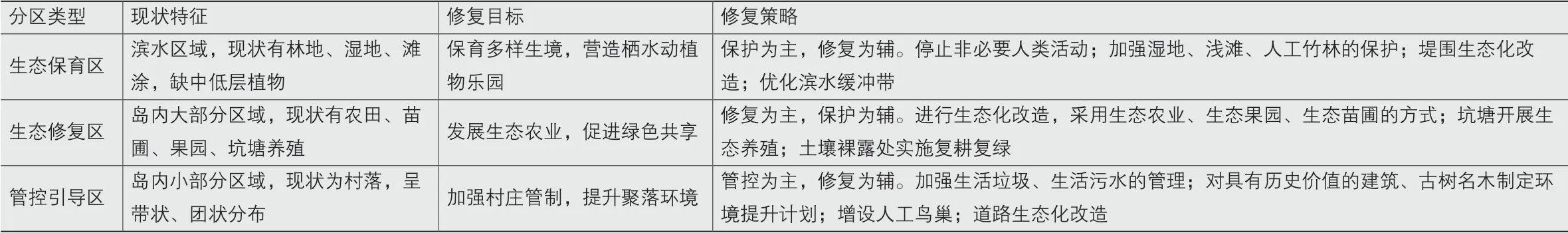

结合河心岛上位规划、岛内动植物资源调查结果、各生态系统特征及受人工干扰强度,将河心岛划分为生态保育区、生态修复区及管控引导区进行修复(图3)。生态保育区重点保育自然滩涂、湿地,着力打造多样生境滨水岸线,营造栖水动植物乐园;生态修复区重在发展生态农业,促进绿色共享;管控引导区加强现有村庄管制,制定远期搬迁计划,提升聚落环境(表2)。

表2 河心岛空间分区修复策略

图3 河心岛分区修复策略图

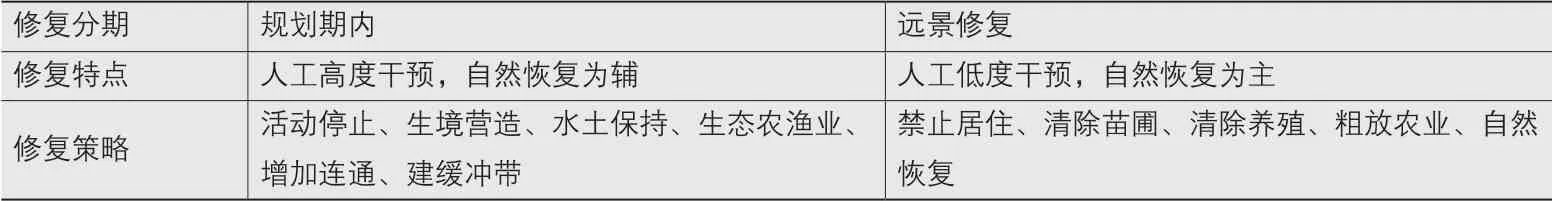

3.2 时序分期修复

时间上采用时序分期修复策略,规划近期采用人工高度介入,通过人工措施修复与自然辅助恢复的方式发展生态农渔业;远期通过人工低度介入、自然恢复为主的方式恢复岛内生态系统循环(表3)。

表3 河心岛“时序分期”修复策略

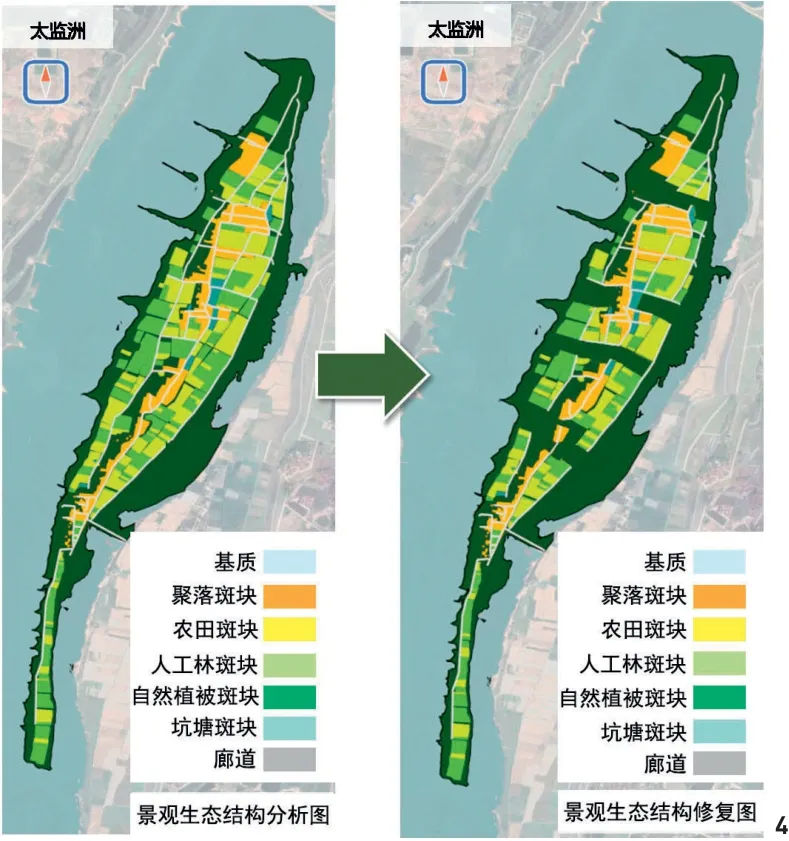

3.3 景观结构修复

通过近自然植物群落的重建和恢复扩大自然、半自然植被斑块,提高自然、半自然植被斑块占比,并强化斑块间连接,使不同类型的生态系统自然过渡,构建多种生境。加快临近滨水的人工林斑块的群落演替,为鸟类营造宜居生境。通过调整演替方向对斑块进行修复和丰富,并加强廊道生态稳定性,提高其在景观生态结构中的作用:如生境、通道以及过滤等。构建生态鱼塘和生态沟渠,连通外界水系,贯通内部水体,满足鸟类和两栖类动物的迁移需要(图4)。

图4 河心岛景观生态结构修复图

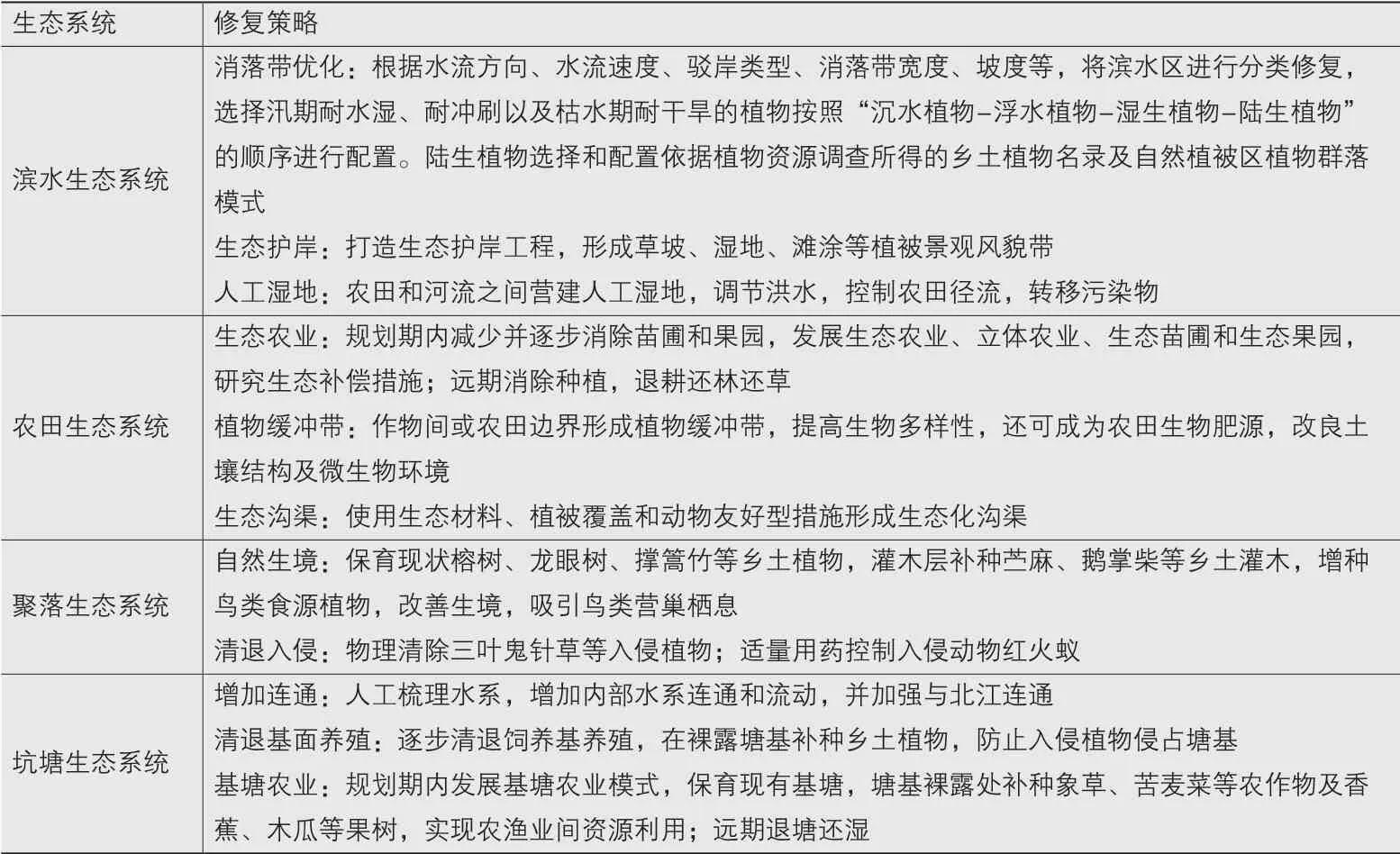

3.4 生态系统修复

根据各生态系统的动植物资源、生态系统特征及主要生态问题,提出各生态系统的修复策略(表4)。

表4 各生态系统修复策略

4 典型生态修复设计

4.1 滨水岸线修复设计

将河心岛滨水岸线、植物资源、水体流速、水流方向、坡度和洪泛线等要素进行叠加,对岸线进行分类,针对每种类型有针对性地进行生态修复设计,提出修复策略、措施和具体修复设计方案,可将岸线划分为背水和迎水两大类,再划分为陡坡型、缓坡型、滩涂型、草坡型、砾石型、堤坝型等类型。对每类岸线进行具体修复设计,包括乡土植物补种、植物群落结构调整、人工湿地营建、生态护岸改造等技术。如背水滩涂型区域是滨水区土地裸露较多、植被类型较单一的区域,修复重点在于在部分更换耐水湿的乡土植物,并在部分区域补种沉水及挺水植物,提高滩涂的植被覆盖率和丰富植物群落结构;并营建表流人工湿地,对生活及农田污水进行过滤沉降,提供各类动物的良好栖息生境。对滨水岸线进行生态修复设计,能够改善河心岛滨水生态景观风貌,提升滨水生态系统服务功能。

4.2 绿色农田修复设计

根据河心岛地形、水文等生态因子,结合农田利用和种植现状,将农田划分为生态农业区、生态果园区、生态苗圃区等进行不同类型的修复设计。在不同区域采用固土增肥、易降解生物膜技术、间作套作、立体种植、农田缓冲带、生态水塘等多种类型的生态农业修复措施。间作套作、立体种植是充分利用植物对光、水分等的多层利用,以及生物的互利共生原理发展生态农业,是生态学原理在植物种植方面的充分体现;农田缓冲带形式包括植物篱、野花带、生态草沟、生态沟渠、人工湿地等,可截留污染、增加传粉授粉昆虫生境,维育小型动物迁徙生境;生态草沟、生态水塘可过滤拦截污染物[33],净化水质。对河心岛内农田按照绿色农田标准进行修复设计,在满足农田生产功能的同时,可以充分发挥农田的生态功能,提升河心岛生境质量。

4.3 鸟类生境修复设计

首先,可根据鸟类本身对作物和人类活动的影响和受喜爱程度,对鸟类的重要性进行排序,排序结果可作为选取焦点鸟类物种的参考,如选择池鹭类、八哥及黄腹山鹪莺3类为河心岛鸟类焦点物种,再根据这3种鸟类的适宜生境,如池鹭类适宜水田、沼泽生境,八哥类适宜村庄聚落生境,黄腹山鹪莺适宜芦苇、高草、灌丛生境,为焦点鸟类物种选取适宜生境区域,通过植物群落的重建和优化、浅滩设计、搭建人工鸟巢、投食平台等方法进行鸟类生境修复。其次,还可根据河心岛内土地利用/覆被类型、植被高度、生境类型等进行生境分类和分区,根据不同的生境类型开展适宜鸟类的生境修复设计。对鸟类生境进行修复设计,对于河心岛生境质量提升、生态功能优化等意义重大。

5 结论与讨论

河心岛生态系统的恢复和健康良性发展对粤港澳大湾区的生态文明建设起到积极促进作用。面对关键生态问题,本文提出“空间分区、时序分期、结构修复、系统恢复”的修复规划策略,从空间上划分为生态保育区、生态修复区及管控引导区,并提出相应的保护与修复策略,时间上划分为规划近期及远景修复2个阶段,结构上重点在于提高自然、近自然植被斑块占比、强化斑块间连接;再通过滨水岸线、农田及鸟类生境的修复设计和植物群落重建、生态工程技术及人工鸟巢搭建技术等,落实各生态系统修复实施策略和措施。研究融合了城乡规划学、风景园林学、生态学等多学科的理论和方法,将生态要素、生态空间、生态系统与事权功能、视觉景观相结合,将规划管控、景观设计等强干预措施与生态系统自然规律相结合,提出人为干扰强度大、功能性质复杂的滨水、农田、聚落、坑塘等生态系统修复策略和技术,从实施层面弥补了现有分析技术和规划设计手段的不足,为我国广泛存在的、兼顾生产生活功能的生态空间恢复重建提供了示范。

注:文中图片均由作者绘制。

致谢:感谢广东工业大学建筑与城市规划学院风景园林专业部分本科生及硕士生对调研和绘图提供的帮助。