“工程力学”课程的改革实践探究

——以省教学能力比赛参赛模块为例

2021-09-17陈在铁钱袁萍刘静静

陈在铁 钱袁萍 刘静静

(沙洲职业工学院,江苏 张家港 215600)

引言

习近平总书记在十九大报告中提出,“坚定实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略。全面建成社会主义现代化强国,是新时代中国特色社会主义发展的战略安排。”[1]高职院校承担着为社会培养德智体美劳全面发展的高素质技术技能人才的重任。“工程力学”作为机械设计及自动化专业的一门专业基础课程,面向通用设备制造业的设备操作、工装设计、安装调试等工作岗位。本文以参加省教学能力比赛为契机,进行“工程力学”课程的改革实践探索。以起重装卸机械操作工岗位能力为标杆,选取起重设备为载体,按照“素质为先、能力为本、应用为目的、必需够用为度”的思路,采用多元化的教学手段和教学方法,构建线上线下互动交融的一体化课堂。通过弱化理论、强化应用、拓展提升,培养学生的综合素养,为其职业发展、终身学习和服务社会奠定基础。

1 教学整体设计

1.1 教学内容的重组

按照起重工和起重装卸机械操作工等国家职业标准,专业教师、校企合作兼职教师和行业知名专家共同制定课程标准,依据“理论→应用→拓展”的递进关系,将教学内容重构为三大模块。参赛模块选自“模块2通用设备构件的强度设计及应用”,包括“起重设备构件的强度分析基础”等八个任务(如图1所示)

图1 课程教学内容

教学内容安排三层递进。一是以通用设备(起重机)为载体,分别介绍其典型构件的拉伸、扭转、剪切与挤压、弯曲以及拉弯组合强度设计,然后再拓展至专用设备(架桥机)主梁的强度设计;二是从简单到复杂,在掌握了单种变形强度设计分析的基础上,探究两种或两种以上变形强度设计;三是从课堂学习到课外拓展,课内进行实验验证、模型展示、仿真模拟,课后完成课程学习平台、网上资源学习以及参加江苏省力学竞赛和省创新创意力学知识大赛的学习。

1.2 教学整体设计

1.2.1 教学载体选用

本专业的部分毕业生将在企业从事货物的起吊和行车操作。起重设备是运用广泛的典型通用机电设备,种类繁多,为防止出现安全事故,必须对起重设备上的零部件进行严格的力学分析计算。起重机设备的力学分析涵盖了静力平衡、变形强度刚度问题,能够满足项目任务实施、教学目标的达成。故选取起重设备作为课程的主要教学载体。同时也有部分毕业生将投身于路桥建设中,为适应城市轨道交通、跨江大桥建设发展需要,故选取专用设备(架桥机)作为课程的拓展教学载体。

1.2.2 教学设计思路

依据通用设备制造业各岗位能力培养的规律[2],实施“任务布置→资源分享→课堂探究→实践应用→测试评价→提炼总结→课后拓展”七环节教学过程,任务驱动,利用丰富的课程教学资源、在线学习和信息化技术,以任务实施达成为显性目标,以技能和素质培养达成为隐性目标,将教学反思、教学诊改和考核评价贯穿于教学全过程(如图2)。

图2 教学设计思路

1.3 教学策略实施

教学理念:按照“素质为先、能力为本、应用为目的、必需够用为度”的理念,以起重设备为载体,强化学生主体地位,承认学习者差异,合作探索促进素养养成、任务驱动促进技能提升、方法技术促进教与学目标达成、实验实训促进劳动习惯形成。

教学组织:对学生进行合理分组,通过合作探究,实现互帮互助和团结协作,共同成长与提高。课前课后在学习平台或网上移动端学习,课中根据教学内容安排在力学实验室、实训室或智慧教室结合课程云课堂进行线上线下混合式教学,学生亲自参与实验器材准备、实验素材和模型教具制作、实验结束后仪器设备的规整保养及教室的清扫,既培养了劳动习惯,又熟悉了企业6S管理模式,学生乐此不疲。

教学手段:充分利用信息化技术、多媒体资源和活页式教材,采用实验验证、模型演示、模拟仿真、生活经验分享等手段组织教学。

教学方法:任务驱动优化教学过程,采用翻转课堂、线上线下混合式、理实一体化等教学模式,项目教学、案例教学、情景教学、工作过程导向教学等授课方式,合作式、讨论式、探究式等学习方法。通过画龙点睛式、专题嵌入式、隐性渗透式等途径寓道于教、寓德于教、寓教于乐。

教学资源与信息技术的使用:借助信息技术重塑教学形态,教师采用翻转课堂、线上线下混合式教学模式[3];“职教云平台”实现多媒体资源的跨空间共享,为师生提供个性化的学习方案和资源,全过程记录学生的学习行为和数据,为教师调整教学策略和提供学习支持服务。学生利用平台完成课前测试、课堂讨论、课堂随测、单元测试等;教学中充分利用数字资源(微课、视频、动画)、教学软件(虚拟仿真)等来展示抽象的教学内容。

1.4 思政元素的融入

将“课程思政”要求写入课程教学目标,将“安全责任、团结协作、诚实守信、工匠精神、企业素养、节能环保、科学创新”等思政元素贯穿于整个教学过程,全面落实“知识是载体,价值是目的”的教书之本。[4]本课程思政强调六点关注:一是关注课堂,培养学生团结协作、科学创新精神和节能环保设计理念;二是关注企业,注重学生企业素养养成,在实验、模型教学中融入企业6S管理,增强学生安全意识和规范操作,同时培养学生的劳动精神;三是关注热点人物,通过播放起重设备劳模、大国工匠视频,让学生树立爱岗敬业、精益求精的精神;四是关注时政,跟踪社会热点,课程导入播放飞机失事、行车吊装事故等新闻视频片段,教育学生增强安全责任意识、养成严谨细致的工作作风;五是关注科技,更新教学内容,通过课后拓展播放沪苏通大桥通车、红星造船厂事件等真实案例以及推荐文献阅读,让学生了解新技术、新工艺、新规范,增强民族自豪感;六是关注民生,引用危房改造、房屋加固等政府实事工程,教育学生学好专业知识,增强为民谋幸福的本领,为建设和谐社会做贡献。

1.5 劳动观念的培养

结合专业特点,通过“校企合作优秀毕业生进课堂”等举措增强学生职业荣誉感、提升劳动技能水平、培育积极向上的劳动精神、认真负责的劳动态度以及吃苦耐劳、团结协作的工作态度(如图3)。

图3 劳动观念的培养

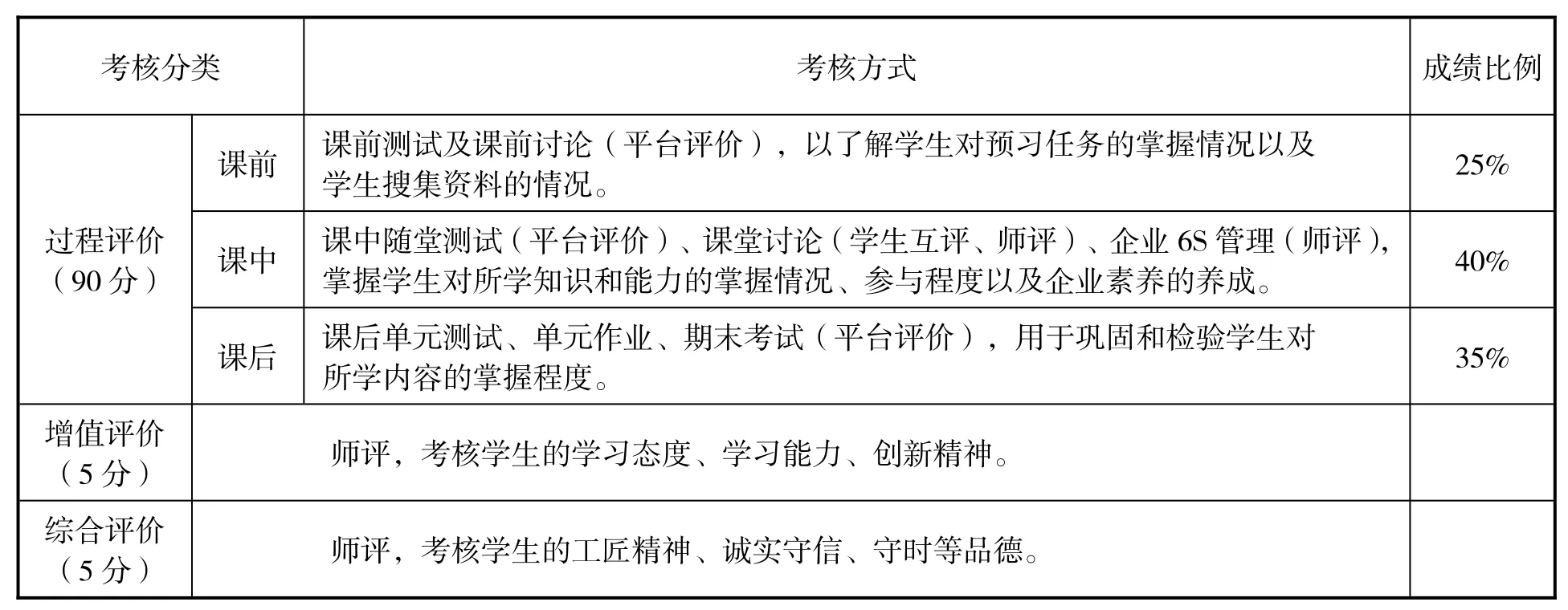

1.6 评价方式的操作

评价分为过程评价、增值评价和综合评价三部分。具体占比及考核方式见表1。

表1 课程评价

2 教学实施过程

以任务驱动为主线,以行动为导向,按照“明、导、攻、破、调、强、提”七个教学环节层层递进,采用多种教学手段和教学方法,引导学生探究和实施任务,建构认知结构,提升素养能力。

课前任务布置:教师在平台上共享相关在线学习资料,如系列微课视频、活页式教材等,明确学生要完成的学习、测试任务及搜集的资料,引导学生自主探究式学习。教师根据学生在平台的测试结果、互动讨论情况,了解学生的掌握情况,及时调整和确定教学策略。

课中任务实施:通过分享课前搜集的资料再次解析任务并导入课堂内容,通过实验验证、模型演示、模拟仿真、生活经验分享等手段,采用案例教学、情景教学、工作过程导向等教学方法促进学生合作探讨“攻”教学重点,通过练习实践应用进一步“破”教学难点,通过测试评价结果“明”不足,“促”调整教学策略,最后通过提炼总结进一步强化教学重点。在任务实施的过程中融入思政教育和劳动教育。

课后拓展提升:教师通过平台发布单元测试、单元作业和文献阅读等拓展内容,课后讨论查漏补缺,提升学生的认识和技能,教师跟踪记录学生情况,对个别学生给予精准辅导和因材施教。

3 教学实施成效

3.1 教学效果

一是学生对通用设备(起重机)各构件的静力平衡分析、强度刚度设计有了完整的知识学习与技能实践,并对拓展的专用设备(架桥机)主梁设计有了融会贯通的认识和理解;更重要的是,学生进一步掌握了理实一体、线上线下以及合作式、探究式等学习方法,实现了“要我学”到“我要学”的转变。

二是教学团队从参与专业人才培养方案修订,到重新研制课程标准,再到精心设计与组织课堂教学,全流程的教学改革经历,加深了建设模块化课程、实施项目式教学的新认识,提升了专业水平、教学能力和创新素养。团队主持了省在线课程“机械工程力学”,在省微课比赛中获一等奖,被评为江苏省青蓝工程优秀教学团队。扎实的理论功底、娴熟的课程架构能力和多年的课程改革建设不仅助力课堂教学质量的提高,团队所有成员及所带学生在江苏省力学竞赛中屡获佳绩,同时也将专业技术服务于企业,一名团队成员正在校企合作企业中锻炼,进一步深化了校企合作。

三是以课程教学改革为契机,在推进实训条件改善、活页式教材建设、教改研究项目申报等方面都有很大收获;同时以此课程改革为推动,教学资源、教学平台、智慧教室建设与使用上了一个新台阶。

3.2 特色创新

一是建立知识、能力、素养三维一体的多元评价体系:过程评价考核学生对知识和应用技能的掌握;增值评价考核学生的学习态度、积极性和学习能力;综合评价考核学生的品德和素养。

二是推进教学模式、内容方式的改革:弱化理论推导,让学生通过实验验证、模型演示、仿真模拟、生活经验分享等自己得出结论、明白其理;将思政元素、劳动教育、职业素养、岗位能力要求融入教学内容,培养德智体美劳全面发展的高素质劳动者和技术技能人才。

三是活页式教材的开发使用:活页教材更突出实用性和实践性,坚持以职业能力为本位,应用为目的,必需够用为度,满足职业岗位的需要,与相应的起重装卸机械操作工职业资格标准或起重设备行业技术等级标准接轨。通过活页教材使学生了解岗位职业标准、热爱本职岗位,帮助学生树立正确的价值观、择业观,培养良好的职业道德和职业意识,在传授知识的同时更要突出技能和能力的培养。

3.3 反思与诊改

一是继续丰富教学资源,完善活页式教材。能够针对不同学生需求提供个性化的教学资源,并随着职业标准和行业技术标准的更新而更新,根据教学情况灵活拼接组合,满足不同难易程度的要求,做到因材施教。

二是积极关注“1+X”证书制度试点工作,特别要学习借鉴“工业机器人操作与运维”职业技能等级证书及起重装卸操作工国家职业技能标准中涉及的职业素养、技能要求、基本知识,及时调整教学载体。

4 结语

“工程力学”作为一门专业基础课,通过多年的教学改革及参加各类比赛,教学资源丰富、教师的教学能力有很大提升,突破了专业基础课理论性强、抽象、枯燥,学生难以接受的困境,通过使用多元化的教学手段和教学方法发挥学生的主体作用,提升了教学效果。