传统医药非物质文化遗产的主体与保护主体探析

2021-09-17罗钰坊

罗钰坊

【人类学与民族学】

传统医药非物质文化遗产的主体与保护主体探析

罗钰坊

(铜仁学院 经济管理学院,贵州 铜仁 554300)

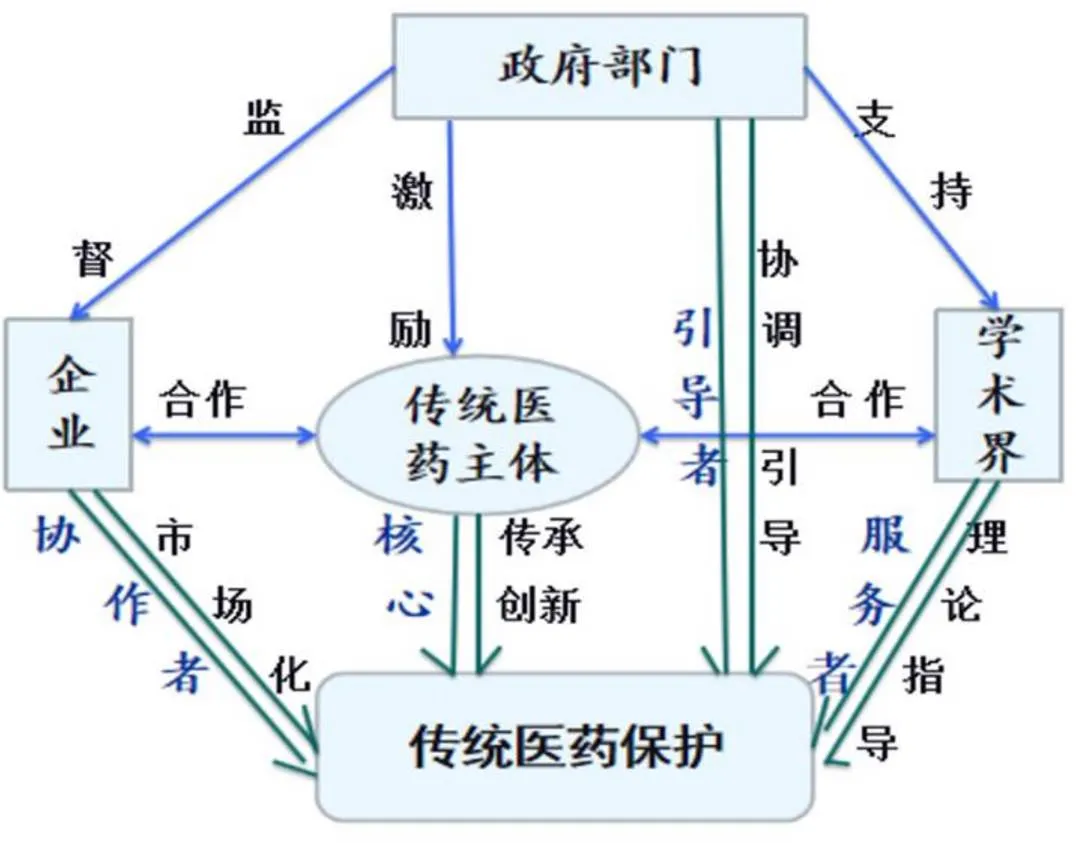

传统医药是非物质文化遗产的重要组成部分。我国传统医药概念尚无明确的官方界定。界定传统医药概念、明确传统医药内容是确定传统医药主体与保护主体的前提。厘清传统医药的主体与保护主体有助于明确各保护主体职责,避免非遗保护中的责任错位。传统医药的主体是传统医药的持有者、传承者、利用者。从传统医药到传统医药非物质文化遗产,其主体并未发生本质变化。作为非物质文化遗产,传统医药保护的实践主体包括传统医药主体、政府、学术界、医药企业。以传统医药主体为保护中心,政府是保护的引导者,学术界是保护的服务者,医药企业是保护的协作者。只有明确各保护主体身份与责任,才能构建起坚固的传统医药保护网。

传统医药; 非物质文化遗产; 主体; 保护主体

2004年我国加入《保护非物质文化遗产公约》掀起了非物质文化遗产的传承与保护热潮。历经十几年的探索努力,非遗保护工作已初见成效。截至目前,文化部相继公布了四批十大门类共1372项(不包括扩展项目)国家级非物质文化遗产代表性项目,2011年国家颁布了《中华人民共和国非物质文化遗产保护法》使非遗保护有法可依。学界就非物质文化遗产形成了丰硕的研究成果,构成了多学科、多视角、多主题的研究态势。习近平总书记曾指出:传统医药是优秀传统文化的重要载体,在促进文明互鉴、维护人民健康等方面发挥着重要作用。传统医药非物质文化遗产除文化的“普遍价值”外,还具有维系人类健康的特殊价值。但相较其他非遗门类,社会各界对传统医药类非物质文化遗产的关注相对薄弱。文化部公布的1372项国家级非物质文化遗产代表性项目中,传统医药类仅23项。学界对传统医药非物质文化遗产的研究也显得相对“冷门”,虽已有部分学者对传统医药的内涵、传承与保护等主题进行了卓有成效的探讨,但对什么是传统医药、它的内容有哪些等基础概念尚未达成共识;学者探讨的焦点集中于传统医药的传承与保护方面,如传统医药传承主体、传承方式、传承机制、传承困境、传承策略研究,及传统医药的法律保护、生产性保护或其他保护策略研究,但少有学者对传统医药主体以及保护主体等基本问题进行探讨。而理清传统医药的主体与保护主体,是传统医药保护实践行为有效实施的前提,也是避免传统医药保护过程中责任错位现象出现的要求。

一、什么是传统医药?

明晰传统医药定义是界定传统医药主体与保护主体的前提。国际上,传统医药概念的兴起时间较早。早在1999年世界卫生组织西太区传统医药国家政策发展研讨会上就已对传统医药进行了界定:“传统医药是整体保健知识、技能和实践的总和,由于其保健和治疗的作用而让社会承认和接受。传统医药的基础是理论、信仰和经验,它们来源于不同的文化并世代相传和发展。”“让社会承认和接受”强调社会认同是传统医药存续的基础,“源于不同文化”表明传统医药所处的文化背景不同,由此产生的信仰与经验也不同,呈现出地方性特色。次年世界卫生组织又将传统医药定义为:“基于不同文化背景的土著理论、信仰与经验形成的,不论是否解释清楚,旨在维系健康,并用于防治、诊断、改善或治疗机体与心理疾病的一整套知识、技能与做法。基于传统知识而产生的药物、药物的制造方法和制造技术、疾病的诊断方法、疾病的预防和治疗的知识方法和技能。”这一概念增加了“不论是否解释清楚”,旨在让传统医药脱离现代医学理论“科学”的评判标准,承认“信仰与经验”的合理性与医药文化的多样性。上述两者都强调“文化”对疾病与健康的形塑作用,且都将信仰、经验作为传统医药形成的基础来源。非物质文化遗产概念正式形成后,联合国教科文组织并未对传统医药概念进行明确界定,只在《保护非物质文化遗产公约》中将其归属于“有关自然界和宇宙的知识和实践”,是传统知识的下位概念。

我国尚无明确的传统医药官方概念界定,只在相关法律中有所提及。1982颁布的《宪法》第21条规定:“国家发展医疗卫生事业,发展现代医药和我国传统医药。”《宪法》中的“传统医药”是现代医药的对应,侧重从“传统”与“现代”的时空界限对医药进行划分。《中华人民共和国非物质文化遗产法》(2018)将传统医药归于“传统技艺、医药和历法”,文化部公布的《国家级非物质文化遗产代表性项目名录》中将传统医药与民间文学、民间音乐、民间舞蹈、传统戏剧、曲艺、杂技与竞技、民间美术、传统手工技艺、传统医药、民俗作为十大非物质文化遗产类别。列入名录的传统医药包括中医药文化、中医药诊疗方法以及藏族、回族、蒙古族、畲族、苗族、瑶族等少数民族医药。目前公布的四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录共1372项,传统医药23项,仅占1.67%,占比较低。

学术界对传统医药的关注已久,不少学者对传统医药的传承、保护与利用进行了深入探讨,但对传统医药的内涵尚无明确、统一界定。有学者基于WHO的概念界定提出传统医药是“基于不同文化背景的传统理论、信仰与经验形成的,不断传承下来的,对维系健康有益的,用于防治、诊断、改善或治疗疾病的一整套的知识群。”[1]也有学者强调保健知识是传统医药的重要内容,认为“传统医药是系统化的保健知识、技能和实践,因其保健和治疗的功能而为社会广泛使用。信仰和经验和理论是传统医药的发展基石,产生于不同的文化在世代相传过程中发展。”[2]19诸国本认为传统医药“是各民族在历史上创造和应用的生命认知及医药技能所构成的知识体系”[3]48。

综观上述概念的界定,“传统医药”一词是作为现代西方医药相对应的概念而出现的,在特定区域内被长期利用且不同于西方医药的本土医药皆可称之为传统医药。它有以下特点:1.时间久且连续。其产生时间先于现代医药,历经了数百甚至数千年之久;2.生成与延续受地域文化影响。其形成与本土自然地理环境、文化习俗、价值观念密切相关;3.内容包容万象。凡是与维持健康相关的传统事项均可视为其组成部分。但深入分析上述概念会发现一个值得注意的现象:几乎所有概念都偏重于从作为客体的传统医药的视角去界定,而有关“传统医药由谁持有,由谁传承、发展”并未提及,即在概念界定时缺乏主体视角。马克思主义认识观和实践论认为主体、客体与实践是相互统一的,“无论是对主体、客体,还是对实践的认识和理解,都不能单纯从主体自身、客体自身与实践自身角度来认识和理解,而必须要从‘三者一体’、是一个统一过程的角度来认识和理解。”[4]55同理,对传统医药的认知与理解也应从主体、客体与实践“三位一体”的认识论和实践观出发,从主体、客体的双视角界定传统医药,才能促进有关传统医药的实践活动。因此,笔者将传统医药定义为:处于不同生活场域的个体或群体为维系身心健康世代创造、积累、传承、利用的,被场域内社会大众认同与接受,无论是否具有整套理论体系的医药、保健知识与技能。这一概念从主客体视角界定传统医药,既是践行马克思主义认识论和实践观,也是对非物质文化遗产概念中“各社区、群体,有时是个人……”①“各族人民……”②突显主体地位的一脉相承。

“场域”一词源于法国社会学家布迪厄,他认为场域是“在各种位置之间存在的客观关系的一个网络(network),或一个构型(configuration)。”[5]133-134,其界限“位于场域效果停止作用的地方”[5]139。场域是一个由各种客观关系构成的有边界的空间。传统医药存续的生活场域是指主体存续的自然生态场域和社会文化场域,即人与自然、人与人、人与社会构成的各种客观关系。这些客观关系形成并反映出场域内的哲学观、价值观、宇宙观、生态观等文化观念,这些文化观念往往又成为传统医药生成的理论基础。处于不同生活场域的群体或个体拥有的由客观关系构成的文化观念各异,有时甚至是相悖的。由此形成的医药知识也是千差万别的,所以主体对存续于不同生活场域的传统医药之间未必能相互认同,但场域内的社会大众通常会认同与接受本区域的传统医药。传统医药是“传统”的,历经的时间久远且连续,所以是“世代创造、积累并传承的”。“无论是否具有整套理论体系”拓展了传统医药的内涵,将民间大众持有的医药知识和习俗也囊括进去。

二、传统医药类非物质文化遗产的客体与主体

马克思主义认识论和实践观认为主体是具有主观能动性的人,能够通过实践影响客体、改造客体;反过来客体即为主体影响、改造的对象,主体与客体相互依存、相互影响。传统医药的主体是处于不同生活场域、持有各类传统医药的个体或群体,而传统医药的客体就是这些群体或个体持有的医药、保健知识与技能,前者是行为主体,后者是前者认识、改造、实践的对象。

(一)传统医药的客体

主体与客体是事物的统一体,它们相互依存、相互影响。探讨传统医药主体必须对其客体进行阐述。传统医药的客体是传统上与疾病和健康相关的所有知识、技能,即传统医药的内容。细致而言可分为三部分:一是对生命与疾病的认知、药性药理知识;二是诊疗技艺、药物炮制技艺;三是养生保健、仪式等传统医药民俗。三部分内容并非泾渭分明,有时相互交叉,你中有我,我中有你。

可见传统医药的内容较为浩繁,但这些浩繁的传统医药类型在数量上并不均衡,从资源稀缺度看,其内部呈现出“金字塔”形的层级性:位于底层的是养生保健、仪式等传统医药民俗。这类传统医药普遍流传于各民族、各地区的普通民众中,它通常不涉及复杂的医药理论,在场域内群体以文化濡化的形式代际传承,我们暂且称之为常识性医药习俗;位于第二层的是具有一定理论基础的散杂医药知识或某项医疗技艺。这类传统医药具有一定的医药学理论,但不一定成体系,或是体系不完善,如民间草医药、较易操作的民族民间特色技艺疗法;处于金字塔顶端的是具备完善理论体系的综合性医药知识以及技术十分复杂的医疗技艺,如中医药和藏医药、蒙医药等发展成熟的少数民族医药知识及技能。三个层级的传统医药越往顶端越稀缺,在传统医药保护中也应区别对待不同层级的传统医药,抢先保护濒危的顶层传统医药。

(二)传统医药的主体

所谓主体,是指具有主观能动性的人,能够通过实践影响客体、改造客体。“当个人或具有内部认同的群体在思想、意志、社会实践中发挥能动作用,用理念去影响对象,用方式去改造对象,并在这个过程中表现自己、实现自己、完成自己,该个人或群体就是主体”[6]47能够影响、改造传统医药客体的人或群体非常多,但并不都能被称为传统医药主体,需要有一些限定条件来规约其主体范围。

首先主体必须是生活或曾经生活在传统医药存续的场域内的个体或群体。传统医药的主体应该是土生土长的原住民,或是祖辈曾在场域内生活,但因工作或发展需要其自身去往他处的个体或群体。其次主体必须认同传统医药。处于不同生活场域的主体必须认同自身场域内的传统医药。认同属于心理学概念,“‘认同’是一种对所谓‘归属’(belong - ingness)的情感。”[7]4这种归属感是一种对“自我”与“他者”的区分,只有当主体对传统医药有认同感、归属感,才会自觉传承、利用、创新传统医药,使传统医药得以延续和发展。再次,主体必然是传统医药知识与技能的持有者。“持有者”是掌握、拥有并利用传统医药的人,对传统医药拥有所有权,如传统医药的创造者、传承者、所有者。主体对传统医药的所有权并不一定是法律意义上的,通常是约定俗成的。在传统社会,稀缺的医药知识是作为场域内的竞争资本而存续的,主体通过对医药资本的掌控、传承、创新,以保持资本争夺的优势,这一过程自然就伴随着对医药主权的宣誓和排他性。最后,主体必定是传统医药传承的载体,即传统医药的主体必须是传承主体。传统医药历经数百上千年,是世代相传的结果。传统医药的主体必定是担负传承责任的人,这种传承有时是有意识的承继,有时是无意识的潜移默化。比如个体性主体往往会自觉传承传统医药,而群体性的医药保健习俗通常是通过日常生活的潜移默化传承医药知识。因此,传统医药的主体是生活或祖辈曾生活于特定场域内,认同、持有、传承传统上与疾病和健康相关的知识、技能的个体或群体。

既然传统医药的客体内部呈现“金字塔”型的层级性,持有客体的主体内部也呈现出类似于映射的“金字塔”型的层级性,不同内容对应着不同层级的传统医药主体:一是系统掌握本场域内医药理论体系及理论体系指引下的医药实践的医者,或偏重于医技的复杂医疗技艺、药物炮制技艺的持有者。通常他们在本区域内具有很高知名度和认同度,有的也已成为非物质文化遗产代表性项目的代表性传承人;二是具备一定本场域医药理论知识及医药实践的医者,或主要具备草医药知识的民间草医,或较易操作的民族民间特色疗法的持有者;三是掌握本场域内养生保健等传统医药保健习俗的群体,有时以社区为单位。这三类主体中,第一类主体存量最少,掌握的传统医药也最稀缺,可称之为稀缺型主体;第二类主体存量较多,掌握的传统医药稀缺度次之,可称之为次稀缺型主体;第三类主体存量最多,掌握的传统医药最为常见,可称之为常识型主体。在传统医药保护中,不同类型主体贡献的力量有差异。

(三)传统医药类非物质文化遗产的主体

历史上传统医药是人类为抵抗疾病、维持健康积累的民间医药文化。非物质文化遗产概念兴起,使传统医药经历了从民间医药文化到传统医药非物质文化遗产的转变,身份的转变也使不同的传统医药境遇不同:列入名录的传统医药被放置于国家、省等不同层面而不再仅属于场域内的地方医药,它们拥有更好的发展前景,未列入名录的传统医药却大多日渐式微,形成了两极分化。另外,技术性强的项目更切合国家级非物质文化遗产代表性项目的申报标准,所以已有的国家级非物质文化遗产代表性项目中技术性项目居多。这种突出医药技术的无意导向容易遮蔽传统医药的整体性,造成对传统医药内容的认知误解,而忽视了医药理论知识与养生保健习俗也是传统医药的重要组成部分的事实。但从整体性看,各级非物质文化遗产名录并不等同于全部的非物质文化遗产,各级传统医药非物质文化遗产名录也不等同于整体的传统医药非物质文化遗产。从传统医药到传统医药非物质文化遗产,其主体与内容并非发生实质改变。只是被列入各级名录的传统医药项目得到凸显,列入各级名录的传统医药主体的身份有所转变,责任更加明确。但作为整体的传统医药或者说是传统医药非物质文化遗产,其主体范围并未发生改变。

三、传统医药非物质文化遗产保护的主体

在探讨传统医药非物质文化遗产保护的实践主体之前,有必要梳理有关非遗重要文件中对“保护”一词的阐释。联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》第3条指出“保护”是“指采取措施,确保非物质文化遗产的生命力,包括这种遗产各个方面的确认、立档、研究、保存、保护、宣传、弘扬、承传(主要通过正规和非正规教育)和振兴。”可见“保护”的目的是“确保非物质文化遗产的生命力”,而“确认、立档、保存、弘扬……”都是为确保非遗生命力的手段或方式。我国颁布的《中华人民共和国非物质文化遗产法》(2011)第三条指出:“国家……对体现中华民族优秀传统文化,具有历史、文学、艺术、科学价值的非物质文化遗产采取传承、传播等措施予以保护。”法条中规定了保护的措施包括认定、记录、建档、传承、传播等。因此,我们可以将保护的主体理解为保护措施的实践者、行动者。

有关“保护措施的实践者”学界出现了争论,争论的焦点围绕两个方面:1.非物质文化遗产主体是否属于保护主体。2.政府和非物质文化遗产主体在保护中的角色问题。非物质文化遗产的主体是非物质文化遗产的持有者、传承者和实践者。苑利认为传承主体即是传承人,不属于保护主体,保护主体“是指那些处于传承圈之外,虽与传承无关,但却对非物质文化遗产传承起着重要推动作用的外部力量。这一群体包括我们的各级政府、学界、商界以及新闻媒体等。”[8]2他指出若混淆了保护主体与传承主体的区别和责任,容易出现“民俗”变“官俗”,“真遗产”变“伪遗产”。苑利提出观点之目的在区分传承人与政府、学界、商届等在非遗保护中的职责范畴,不能出现错位性制度安排,导致非遗失去“原真性”。苑利此处的传承主体也就是非物质文化遗产的主体,他认为传承主体不属于保护主体,也就是承认非遗主体不属于保护主体。那么,传承是不是一种保护行为?传承是传授与继承,通过传与承,非遗得到延续与发展。保护的目的是为“确保非遗的生命力”,传承行为本身就是在延续非遗的生命力,而且是鲜活的生命力,所以传承应该属于保护实践的一部分。非遗主体是非遗的持有者、传承者、实践者,他们是否属于保护主体的一部分呢?笔者以为是肯定的,因为归根结底“民间”是非遗存续的土壤,非遗的传承者、实践者都来自于民间。正如麻国庆所说,非物质文化遗产的“实施主体主要是民众……对于这些无形物质文化遗产来说,最好的方法或长久的发展之道莫过于把它们保护在基层社群之中”[9]13,离开了民间、民众,离开了传承人和持有者,非遗便失去了传承载体、失去了主体性,失去了存续的民间土壤,也就不可能以“活态”的形式展现,非遗保护的最终目的也将难以实现。

非物质文化遗产保护主体是非遗保护措施的践行者,传统医药非物质文化遗产保护的主体也应是确认、立档、研究、保存、保护、宣传、弘扬、传承、振兴、利用传统医药的实践主体。非物质文化遗产主体是非物质文化遗产保护主体的组成部分,同理,传统医药主体也应是传统医药保护的主体之一。因此,从实践看围绕这些保护措施的主体包括传统医药主体、政府、学界、商界等。

(一)核心保护主体:传统医药主体

传统医药主体是传统医药的持有者、传承人、利用者,在非遗保护运动兴起前,他们一直担负着传统医药的传承与保护。对于稀缺性主体和次稀缺性主体而言,这种自觉的传承与保护可以用布迪厄的实践理论来解释,布迪厄认为在不同场域行动者会努力控制各种资源并将其转化为经济、社会等资本,这些资本是构成支配权力关系的基础。在传统社会,传统医药持有者通过掌握医药资源而获取经济收益,获得威望、名誉等社会资本,通过控制这些资本他们又可以获取更多资源。所以,传统医药主体会自觉、主动地传承与保护持有的医药资源,以维持对资本的控制与利用。对于常识性主体而言,他们对传统医药的认同为传统医药的存续提供了土壤,为传统医药保护提供群众基础和环境支持。在当代,传统医药存续的场域逐步变迁,传统医药主体传承、利用传统医药的自信和自觉受到影响。传统医药主体作为单一保护主体的局面已经不能支持传统医药的延续,传统医药主体需要同其他保护主体合作,才能保证传统医药的持续发展。

在“非遗”语境下,传统医药主体对传统医药的保护与他们所具备的医药知识的专业性分不开。传统医药历经千年,以抵抗疾病、维持身心健康为目的,它的实用性强,对持有者的专业要求高。在保护过程中需要专业的传统医药持有者参与立档、保存,自觉、主动地进行传承与创新,更需要他们运用高超医技利用、弘扬传统医药,在维系传统医药发展的同时为人类身心健康造福。传统医药主体应该是传统医药保护主体中的“主体”,尤其是位于金字塔顶端的稀缺性主体,他们掌握着系统的医药理论知识,持有复杂的医疗技艺、药物炮制技艺。他们通常有着较高的威望和影响力,无论是传统医药的传承,还是对传统医药的利用、创新、弘扬、振兴都有着不可替代的作用。如被誉为“国医大师”的藏药七十味珍珠丸赛太炮制技艺传承人阿克尼玛,他不仅以师带徒、传帮带的形式传承七十味珍珠丸赛太炮制的独特技艺,还亲身参与藏医药古籍文献抢救整理、进行藏医药基础理论研究、制定国家和行业标准,参与藏药新药和新制剂的研发,而且年至耄耋的他仍然坚守一线医药工作岗位,为病人行医看病。作为藏医药持有者,阿克尼玛为传统医药的传承与保护作出了重要贡献。而作为持有民族民间医药卫生保健习俗的常识性主体,他们通常以社区形式存在,有着庞大的群众基础,他们既是传统医药卫生保健习俗的持有者,也是传统医药的受众,他们在践行保护的同时也影响着稀缺性主体和次稀缺性主体对传统医药保护的自觉和自信。

(二)保护引导者:政府部门

政府是传统医药非物质文化遗产保护的重要主体是毋庸置疑的。从非遗保护的发展历程来看,非遗保护的兴起便是一种由政府发起的自上而下的保护活动,无论是国际上《保护非物质文化遗产公约》,还是国内《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》提出的“政府主导、社会参与”、《中华人民共和国非物质文化遗产法》中规定的“国务院文化主管部门负责全国非物质文化遗产的保护、保存工作;县级以上地方人民政府文化主管部门负责本行政区域内非物质文化遗产的保护、保存工作”都体现出政府在非遗保护中的职责和角色的重要性。政府对传统医药非物质文化遗产的保护负有引导、组织、管理的职责。政府的引导、组织、管理体现为:1.制定完善各类制度,为传统医药主体传承、保护、利用传统医药提供保障。完善知识产权制度,保护传统医药主体的知识产权,防止传统医药知识被盗用;建立健全传统医药行业标准和传统医药医师资格准入制度,为传统医药主体利用传统医药提供合法身份,增强传统医药主体保护传统医药的自觉和自信;推进医疗卫生改革、创新,将传统医药纳入医疗卫生系统之中,为传统医药的利用提供环境土壤。2.组织或协助传统医药普查、资料搜集、整理。传统医药的普查、资料搜集、整理需要耗费大量人力、财力,需要政府提供政策、资金支持,组织或协助专业人才队伍进行医药普查、资料的收集、整理、存档等。3.协调传统医药非物质文化遗产各保护主体。政府需制定相应政策负责协调各个传统医药非物质文化遗产保护主体,明确各保护主体职责、分工,协调各保护主体利益,促进各保护主体相互协作。

(三)保护服务者与协作者:学术界与企业

从非遗保护兴起至今,学术界便一直致力于非遗保护工作,为非遗保护提供理论支持和决策咨询。作为传统医药非物质文化遗产保护的主体之一,高等院校、医药研究机构等学术界为其保护发挥了重要作用,一方面通过对传统医药的理论研究指导传统医药保护实践,另一方面积极参与传统医药的搜集、整理、研发与创新,为传统医药的保护与利用服务。比如中国民族医药协会就致力于继承和保护民族医药传统文化遗产,开展国内外民族医药文化交流活动,扩大民族医药影响力;增进政府相关部门与广大民族医药工作者和各民族医药执业者之间的联系,起到桥梁作用。还有一些研究机构致力于收集本区域的单方、验方,整理、出版医药文献等。作为传统医药非物质文化遗产保护主体之一的医药企业,对传统医药的保护主要是一种利用性保护、生产性保护,即通过产业化开发、经营传承传统医药,使传统医药进入市场流通。这一过程扩大了传统医药受众的范围,使更多的人认同传统医药的同时也使更多人受益,对于振兴传统医药、增强传统医药的知名度和影响力作出重要贡献。

针对非遗各保护主体的角色定位问题,一些学者认为政府应是非遗保护的主导,如丁永祥提出政府是非遗保护的责任主体。[10]9赵德利提出官方是非遗保护的主导,文化学者是非遗保护的主脑,民间是非遗保护的主体。[11]72黄涛认为非遗保护主体“是以社区民众(包括传承人)为主的社会各方力量,包括相关的政府部门、教育科研单位、舆论媒体、资料保存展示场馆、企业等”。[12]115事实上,无论是政府,还是民众(传承人)、学术界、企业都没有绝对的“主导”,只是各主体在保护实践中扮演的角色不同、肩负的责任不同,重要的是要明确各保护主体的职责范围,明晰各自角色任务,向“保护非遗”这一共同目标努力,达到1+1>2的效果。在传统医药非物质文化遗产的保护实践中,传统医药主体是保护的中心,只有当传统医药主体尤其是稀缺性主体和次稀缺性主体自觉、主动地传承、利用、创新、弘扬传统医药形成传统医药保护的内生力,传统医药才能拥有“鲜活”的生命力,才能持续不断地发展。围绕传统医药主体中心的是政府、学术界和医药企业。政府是传统医药保护的引导者,通过建立健全各项法律法规、制定相应政策引导传统医药主体自觉、主动地传承、利用、保护、弘扬传统医药,调动各保护主体积极性、协调各保护主体利益,可见政府对传统医药非物质文化遗产保护的引导作用是至关重要的;学术界是传统医药保护的服务者,他们不断探索传统医药保护理论以指导保护实践,为传统医药保护献言献策,并且深入一线挖掘、整理濒危传统医药,参与研发创新传统医药;医药企业是传统医药保护的协作者,医药企业运用现代科学技术将传统医药产业化,通过市场进行流通,使传统医药不再受场域限制。要更好地保护传统医药,需要医药企业与传统医药主体相互合作,在尽可能遵循传统医药文化基因的前提下将那些疗效好、副作用小的医药产品生产、制造、研发,既保护了传统医药又发挥了传统医药的实用价值。应注意的是医药企业以追求利益最大化为目的,作为传统医药的保护主体之一,政府要规范这些企业、引导这些医药企业在追求利益与保护传统之间寻求平衡点,且要建立健全知识产权保护制度和恵益分享机制,使医药企业和传统医药主体都能享有各自应有的权益。传统医药非遗各保护主体的角色定位,见图1。

传统医药是我国各民族历经数百上千年创造、积累、传承的医药文化。无论是被誉为国粹的中医药还是丰富的少数民族医药,都在各自的场域内为维系人类健康发挥着不可替代的作用。历史上,传统医药的主体与保护主体呈现出基本重合的状态,传统医药的保护与传承几乎全靠传统医药的主体实现。现今在“非遗”语境下,传统医药转变为传统医药非物质文化遗产,传统医药保护的实践行为也从过去的单一保护主体行为转变为由传统医药主体、政府、学术界、医药企业等组成的多元保护主体行为。面对更为复杂的环境和关系,明确各保护主体的身份与职责,将多元保护主体整合成复合的共同行为主体才能确保传统医药保护行为的有效性、持续性,确保传统医药的持久生命力。

图1 传统医药非遗各保护主体角色定位

①源于《保护非物质文化遗产公约》对非物质文化遗产的界定。

② 源于《中华人民共和国非物质文化遗产法》(2011)对非物质文化遗产的界定。

[1] 王璐.传统医药的知识产权保护[D].北京:中国政法大学,2011.

[2] 胡丽艳.传统医药类非物质文化遗产濒危影响因素及活化保护研究[D].福州:福建师范大学,2015.

[3] 诸国本.传统医药与非物质文化遗产保护[J].中央民族大学学报(自然科学版),2011(3).

[4] 张建云.如何理解马克思主义理论是“艺术整体”——从“主体、客体与实践‘三者一体’”角度理解马克思主义理论体系[J].学术界,2020(4).

[5] 皮埃尔·布尔迪厄,华康德.实践与反思——反思社会学导引[M].李猛,李康,译.北京:中央编译出版社,2004.

[6] 韩成艳.非物质文化遗产主体与保护主体之解析[J].民俗研究,2020(3).

[7] 范可.全球化语境下的文化认同与文化自觉[J].世界民族,2008(2).

[8] 苑利.非物质文化遗产保护主体研究[J].重庆文理学院学报(社会科学版),2009(2).

[9] 麻国庆,朱伟.文化人类学与非物质文化遗产[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2018.

[10] 丁永祥.论非物质文化遗产保护的责任主体[J].广西师范学院学报,2008(4).

[11] 赵德利.主导·主脑·主体——非物质文化遗产保护中的角色定位[J].宝鸡文理学院学报,2006(1).

[12] 黄涛.论非物质文化遗产保护主体[J].河南社会科学,2014(1).

Analysis on the Subject and Protection Subject of The Intangible Cultural Heritage of Traditional Medicine

LUO Yufang

( School of Economics and Management, Tongren University, Tongren 554300, Guizhou, China )

Traditional medicine is an important part of intangible cultural heritage. There is no clear official definition of the concept of traditional medicine in China. Defining the concept of traditional medicine and clarifying the content of traditional medicine is the premise to determine the subject of traditional medicine and protection. Clarifying the subject and protection subject of traditional medicine will help to clarify the responsibilities of each protection subject and avoid the dislocation of responsibilities in intangible cultural heritage protection. The main body of traditional medicine is the holder, inheritor and user of traditional medicine. From traditional medicine to intangible cultural heritage of traditional medicine, its subject has not changed fundamentally. As an intangible cultural heritage, the practice subjects of traditional medicine protection include traditional medicine subjects, government, academia and pharmaceutical enterprises. With traditional medicine as the protection center, the government is the guide of protection, academia is the service of protection, and pharmaceutical enterprises are the collaborators of protection. Only by clarifying the identity and responsibility of each protection subject can we build a solid traditional medicine protection network.

traditional medicine, intangible cultural heritage, subject, protection subject

G122

A

1673-9639 (2021) 04-0093-09

2021-03-16

贵州省教育厅人文社科项目“大健康背景下土家族传统妇幼保健知识活态利用机制研究”(2020QN46)。

罗钰坊(1987-),女,重庆奉节人,硕士,副教授,研究方向:少数民族非物质文化遗产。

(责任编辑 车越川)(责任校对 黎 帅)(英文编辑 田兴斌)