我国城乡居民在外用餐口粮消费量的估计*——基于修正数据后的测定

2021-09-17吴晓蓉宋勇军

詹 琳,吴晓蓉,宋勇军,李 娣

(1.福建农林大学马克思主义学院,福州 350002;2.国家统计局农村社会经济调查司,北京 100826;3.中国国际经济交流中心经济研究部,北京 100062)

一、引 言

粮食安全是关乎我国国民经济发展与社会稳定的重大战略问题,是保障国家安全的重要基石。2013年中央经济工作会议提出实施国家粮食安全战略底线,并将“口粮绝对安全”作为我国粮食安全的战略底线之一。疫情之下,多国出台限制粮食产品出口政策,再度引发对我国口粮安全问题的关注。

全面而准确的统计数据是科学研判口粮安全现状的先决条件。长期以来,我国在测算居民口粮消费量时,一般直接将居民家庭购买的粮食数量等同于全部口粮消费量,而将在外用餐中直接消费的粮食数量(以下简称“在外口粮消费量”)忽略不计(姜长云等,2014)。此测算方式对在外用餐占居民食物总支出比重不大的情况下,尚具有一定合理性。但随着餐饮消费模式的改变,我国居民在外用餐比例显著增加,在外口粮消费量①文中出现的“口粮”均指折算后的原粮,包括稻谷、小麦、玉米、豆类和薯类。在外用餐是指备餐地点在家庭以外的就餐消费行为,既包括餐馆、食堂等场所的堂食消费,也包括打包和外卖。因此,在外口粮消费量即指备餐地点在家庭以外的就餐行为中直接消费的原粮数量。成为我国粮食消费中不可忽视的组成部分,理应纳入粮食供需平衡关系研究中。

即使在居民食品消费早已进入饱和状态的欧美等发达国家,随着家庭收入水平提高和家庭规模趋于小型化,在外用餐也始终保持增长趋势。如2010~2019 年美国居民每年人均在外用餐支出由2 505美元升至3 526美元,扣除价格因素,年均实际增长1.20%,占美国居民人均食物总支出的比重由50.15%提高至54.80%,超过美国居民食物总支出的一半(Zeballos,2021)。Okrent等(2012)使用两阶段预算分析框架(Two-stage Budgeting Framework),对美国43 类食品的需求特征分析后发现,同类食品在在外用餐和家庭用餐中弹性呈现明显差异,在外用餐消费支出的价格弹性系数和收入弹性系数更高,且不同类食品间具有显著替代和互补关系。因此,忽视在外用餐在食品消费中作用,将直接影响食品需求预测的准确性,对健康和营养政策的评估产生误导。

国内学者研究居民在外用餐消费一般采用实证分析方法,侧重于探讨影响在外用餐消费的主要因素。如Min等(2004)研究发现,中国家庭要素尤其是成员人数是影响在外用餐消费的显著变量,相较于其他人口规模的家庭,三口之家在外用餐的频率更高。徐秋艳等(2015)实证研究表明,居民在外用餐消费受前期消费、地区经济发展水平及饮食习惯差异的影响。目前,国内对于居民在外用餐的食物消费结构研究相对缺乏,其中,仅李国祥(2005)专门针对城镇居民在外口粮消费量进行了系统性研究,即通过构建居民人均在外口粮消费量估算模型,利用1992~2003年全国统计数据,证实家庭自给性粮食消费量趋于减少、在外口粮消费量趋于增加是城镇居民食物消费结构变化的重要特征之一。但因同期农村居民在外用餐消费数据的缺失,无法估算农村居民在外口粮消费量。此外,从2012年第四季度起,国家统计局对城乡住户调查实施一体化改革,建立了城乡统一的全国住户收支与生活状况调查方法。因此,若使用全国性统计资料估算我国城乡居民在外口粮消费量,则需按现有统计口径对历史数据做相应调整。

综上所述,现有研究尚未对就餐消费行为改变后,我国城乡居民在外口粮消费量进行完整估计,从而无法准确反映我国居民口粮消费的整体情况。合理估计城乡居民在外口粮消费量,对于调节我国粮食供求平衡、提高我国粮食安全保障水平、促进农业供给侧结构性改革及进一步深入推动我国食品需求研究,具有重要理论价值和现实意义。鉴于此,基于李国祥构建的在外口粮消费量估算模型,本文尝试利用国家统计局有关城乡居民食品消费支出及其不同食品购买量等资料,重新估算城乡居民在外及全部口粮消费量,以此探讨居民在外口粮消费情况对我国粮食安全的影响及其政策含义与启示。

二、研究假设与模型构建

根据全国性统计资料系统估算城乡居民在外口粮消费量存在许多操作上的困难,需借助合理的假设,简化问题,建立一个最小可行性的估计模型。城乡居民在外口粮消费主体包括城镇居民和农村居民。其中,农村居民在外口粮消费量估计存在明显信息不足问题。因此,本文在继续沿用李国祥构建的城镇居民在外口粮消费量的假设基础之上,即城镇居民在外口粮消费量与城镇居民人均口粮消费总量及城镇居民家庭内人均购买粮食数量之间的数量关系(假设1~4),增加针对农村居民在外口粮消费量的假设,即假设5。

假设1:1981年以后,城镇居民家庭内人均购买粮食减少数量ΔG、家庭内人均购买非粮食类食品替代的口粮消费量ΔGh与人均增加在外口粮消费量ΔGw之间存在以下关系:

《中国统计年鉴》数据显示,1981年我国城镇居民人均年口粮消费量达到145.44千克后,开始缓慢减少。这主要是因为我国城镇居民开始由传统食品结构向现代食物结构转变,一部分粮食逐渐被其他多种类食物替代,整个食物消费朝着更营养更丰富、结构更均衡的方向调整。

假设2:城镇居民人均在外用餐支出Ew、在外用餐食品价格Pw,与在外口粮消费量Gw之间存在确定性函数关系:

假设3:城镇居民人均在外用餐Ew支出增加,家中人均购买非粮食类食品支出Eh将下降,替代的口粮消费量Gh也会随之下降,同时Gh与家中人均购买其他食品支出Eh和食品消费价格Ph之间存在确定性函数关系:

假设4:城镇居民人均在外用餐支出Ew与家中人均购买非粮食类食品支出Eh之间的增量比在不同年份是一致的,故家庭内人均购买非粮食类食品替代的口粮消费量ΔGh与人均增加在外口粮消费量ΔGW之比为一个常数。

基于以上假设,可构建满足条件的具体估计模型,如式(1)所示:

式(1)中,Eh/Ph和Ew/Pw可分别作剔除价格因素后,城镇居民家庭人均购买非粮食类食品实际支出与城镇居民人均在外用餐实际支出,a0、a1、a2均为待估系数,其中a0>0、a1<0、a2<0。

假设5:城乡居民在外口粮消费比重之比等于城乡居民人均可支配收入之比,即:

2013年国家统计局调整城镇与农村居民收入、支出等指标的统计口径后,农村居民消费支出中才增加与城镇居民具有可比性的饮食服务项目支出数据。因缺失1995~2012年数据,导致无法用式(1)估计农村居民在外口粮消费量,但考虑到居民在外用餐行为受其可支配收入水平直接影响,而人均在外口粮消费支出占人均外出用餐支出的比重亦相对稳定。故可通过假定城乡居民在外口粮消费量与城乡居民可支配收入之间保持相同比例关系,估计农村居民在外口粮消费数量。

三、数据来源与修正方法

(一)数据来源

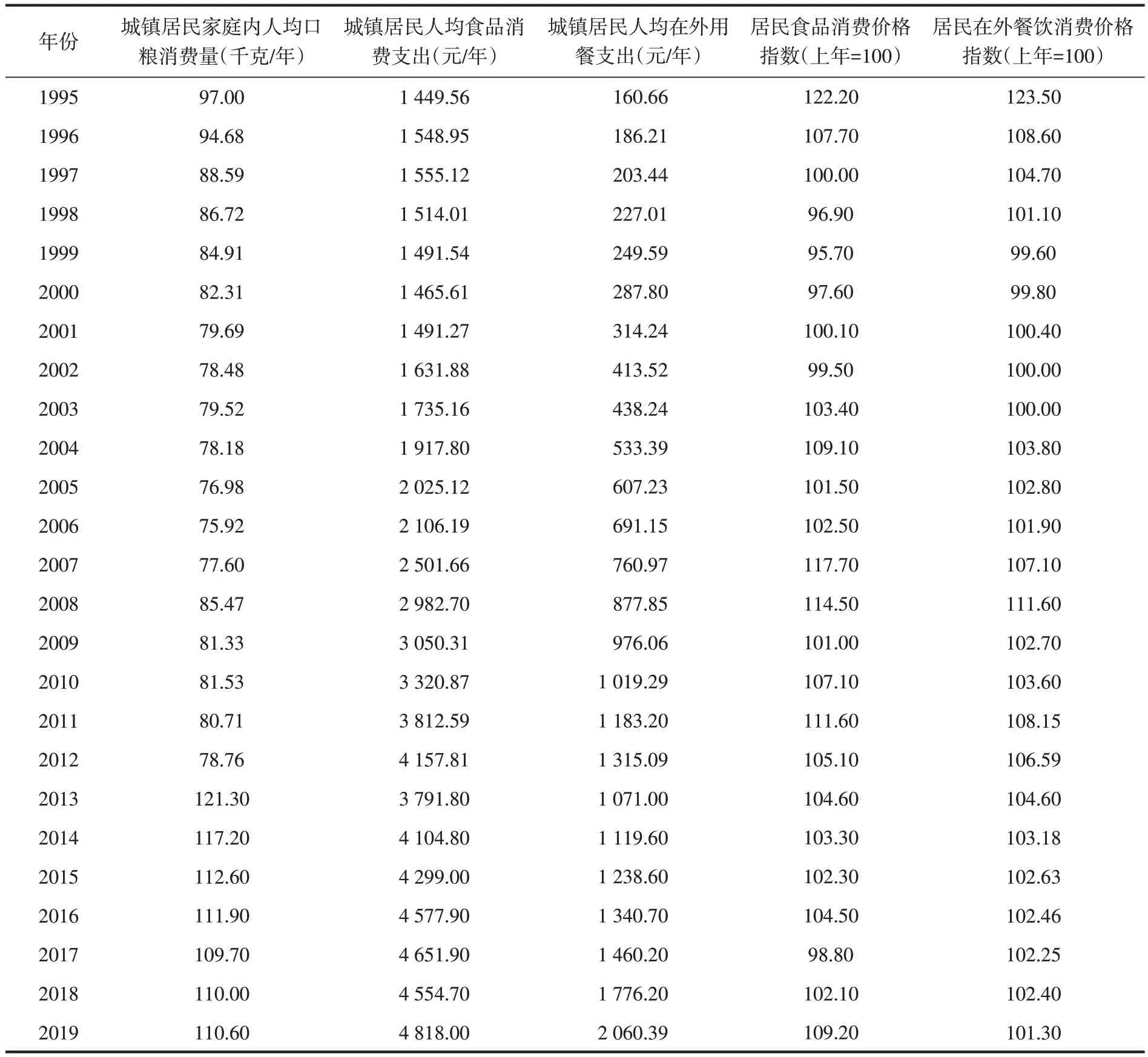

本文使用1995~2019年的全国统计数据,具体包括城镇居民人均口粮消费量、城镇居民人均食品消费支出、城镇居民家庭全年人均在外用餐现金消费支出、居民食品消费价格指数、居民在外餐饮消费价格指数、城镇和农村居民人均可支配收入等。相关数据来源于《中国价格及城镇居民家庭收支调查统计年鉴(1996~2005年)》《中国城市(镇)生活与价格年鉴(2006~2012年)》《中国住户调查年鉴(2011~2019 年)》《2019 年国民经济和社会发展统计公报》及《2019 年全国住户调查年鉴》等。其中,直接用于城镇居民人均在外口粮消费量估计模型即式(1)的相关原始数据整理结果见表1。

(二)基于现有口径的数据修正

如表1所示,2013年后城镇居民家庭内人均口粮消费量由2012年的78.76千克快速升至2013年的121.3千克。这主要是由统计口径的两项重大调整引起的:一是,2013年前国家统计局统计的城镇居民口粮消费量是成品粮消费量,2013年后调整为原粮消费量,折粮率约为0.7;二是,国家统计局将原来的一部分外出务工的农村人口样本纳入城镇人口统计样本中,扩大了统计样本中城镇样本数量。因此,要使用1995~2019年的全国统计数据估计城镇居民人均在外口粮消费量,就需要依据新口径适当修正2013年之前的历史数据。

表1 城镇居民人均在外口粮消费量估计模型的相关原始数据

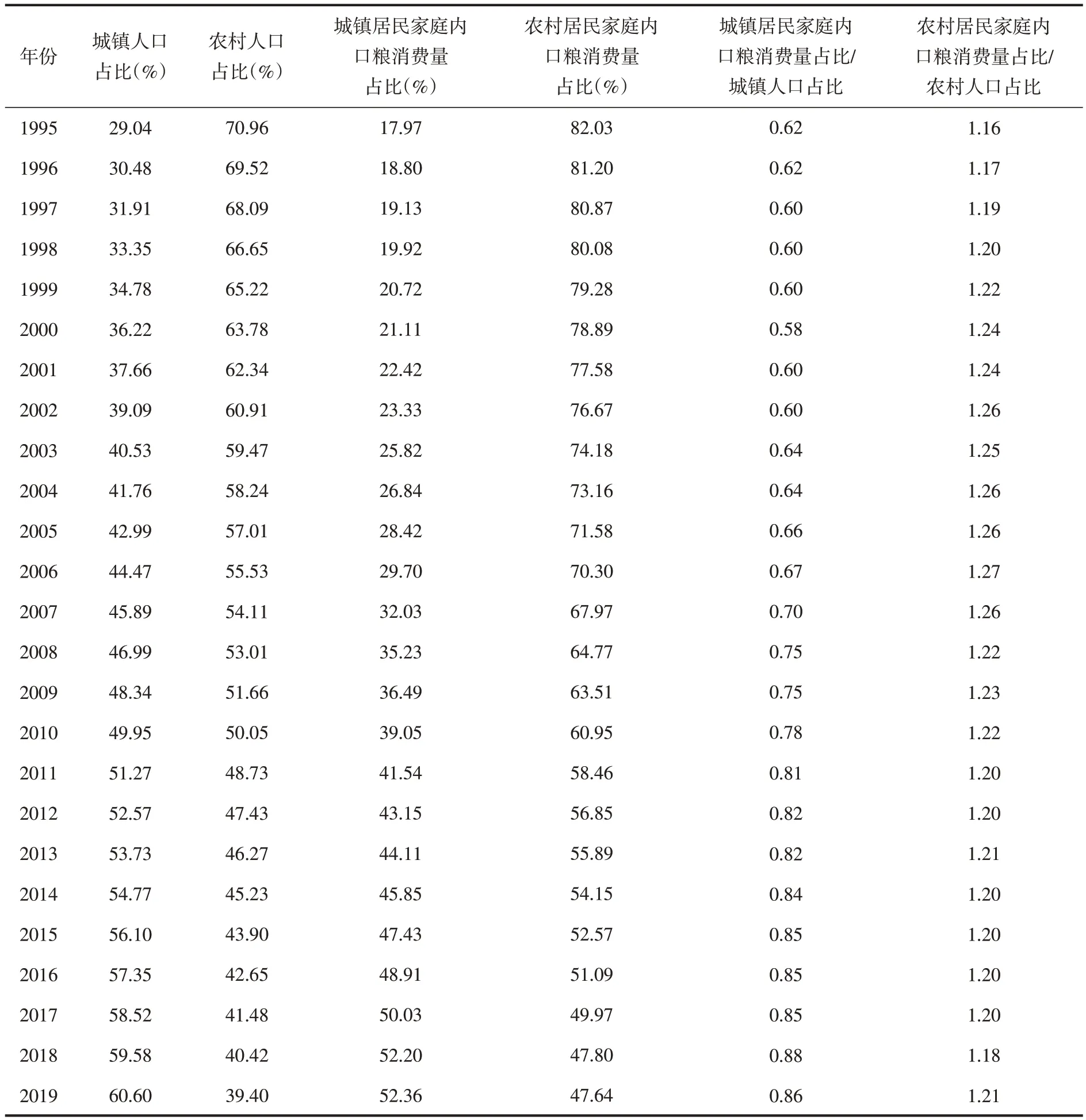

因粮食需求缺乏弹性,其消费数量与人口总量间应保持某种相对稳定的关系。这种稳定关系可体现在城镇(农村)居民家庭内口粮消费量占比与城镇(农村)人口占比的比例关系中。即城镇(农村)居民家庭内口粮消费量占比与城镇(农村)人口占比间的比值应保持某一稳定数值。如表2 所示,1995~2001 年,城镇居民家庭内口粮消费量占比/城镇人口占比的值大概为0.6,2002~2012 年约为0.7,2013~2019 年在0.85 上下浮动,出现这种阶段性变化主要是由于统计口径的调整。2001 年前,国家统计局的城镇居民调查对象仅覆盖非农业住户;2002年后,调查对象扩大到全国城市市区和县城关镇区的住户;2013 年后又纳入一些农村务工人口。这种符合客观实际变化需要的调整,保证了调查样本对全国城镇居民家庭的代表性。因此,可参考2013年之后城镇居民家庭内口粮消费量占比/城镇人口占比的平均值0.85,调整1995~2012 年的城乡居民家庭内口粮消费量占比。基于此,可进一步整理得到式(1)估计的所有相关数据(见表3)。

表2 1995~2019年城乡居民家庭内口粮消费量与人口数量的对比情况

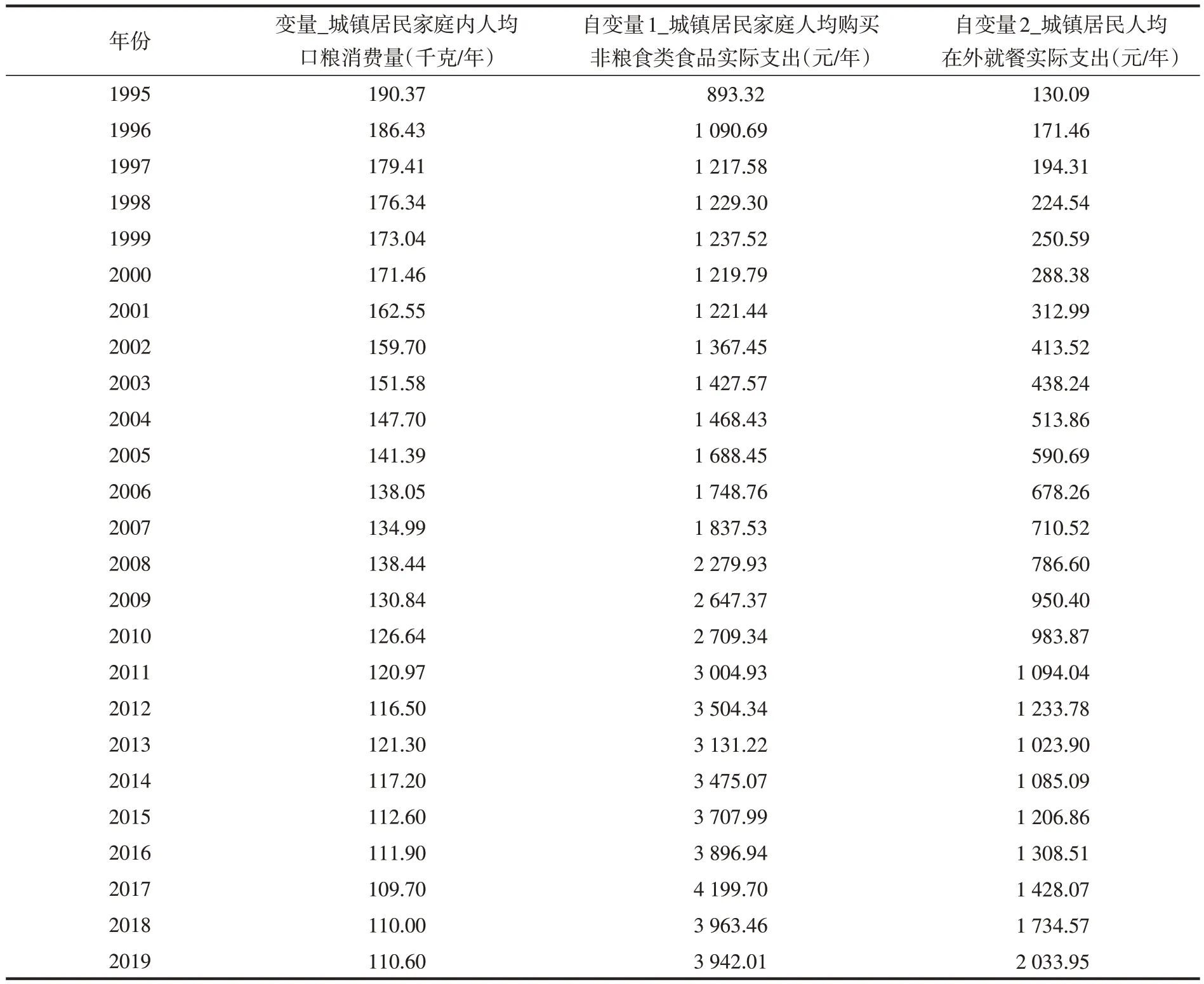

表3 城镇居民人均在外口粮消费量估计模型的相关数据

四、估计结果

由式(1)的普通最小二乘法(OLS)回归结果显示,VIF=10.941,两个自变量间存在比较明显共线性。为消除共线性影响,进而获得更准确的回归系数,改用岭回归方法(Ridge Regression)对式(1)重新估计。根据不同k值下模型的整体解释度、回归系数和共线性的变化情况可知,当k值=0.06 时,VIF值<10,自变量间的共线性减弱,且回归系数均在P<0.001 的水平上达到显著(杨楠,2004)。因此,确定的岭回归参数k=0.06,相应的模型回归结果如式(2)所示:

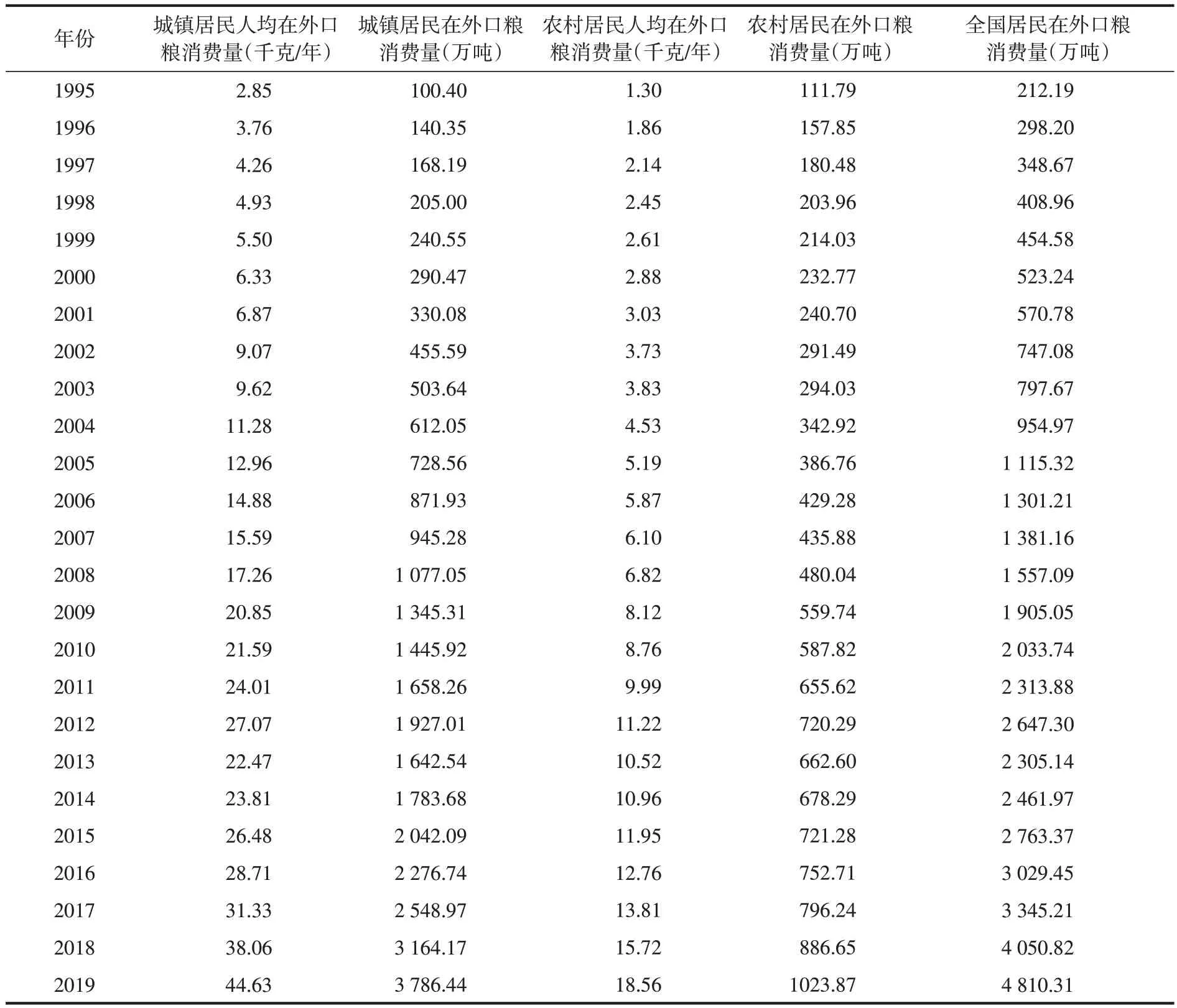

由式(2)可知,城镇居民人均在外口粮消费量与城镇居民人均在外用餐实际支出的相关系数为0.022,该结果略低于李国祥(2005)得出的0.03。根据式(2)的回归系数估算,1995~2019年我国城镇居民每年人均在外口粮消费量由2.85千克升至44.63千克,城镇居民每年在外口粮消费总量由100.40万吨增加到3 786.44万吨(见表4)。

根据假设5及式(2)对于城镇居民人均在外口粮消费量的估算结果,可进一步推导得到农村居民每年人均在外口粮消费量。如表4所示,农村居民每年人均在外口粮消费量由1995 年的1.30 千克升至2019 年的18.56 千克,农村居民每年在外口粮消费总量则由111.79 万吨增至1 023.87 万吨。由此得到,全国居民每年在外口粮消费量,由1995年的212.19万吨升至2019年的4 810.31万吨。

表4 1995~2019年我国居民在外口粮消费量的估计结果

五、政策含义

(一)在外口粮消费成为我国城乡居民口粮消费的重要组成部分

根据上文的估算结果,我国城乡居民在外口粮消费量占全部口粮消费量比重由1995年的0.78%快速升至2019年的21.16%。其中,城镇居民在外口粮消费量比重由2.02%升至28.75%,农村居民在外口粮消费比重则由0.50%升至10.71%。尽管利用模型估计出的在外口粮消费量难免存在误差,但随着居民外出就餐和外卖点餐次数增多,仅统计家庭内部粮食消费量显然无法全面反映粮食实际需求(朱天等,2014),还将低估我国居民口粮乃至粮食需求总量,从而影响粮食相关政策决策的前瞻性和科学性。

(二)在外口粮消费引发我国城乡口粮供求关系及结构变化

尽管从数量上看,在外口粮消费只是替代了部分家庭内口粮消费,不会改变我国城乡居民口粮消费总量,但会对我国城乡口粮市场的供求关系产生深远影响。2015年后,互联网对餐饮业加速渗透带来外出用餐井喷式增长,促使部分居民家庭食品消费需求向餐饮业转移,并引起人均口粮消费量增加(谷方杰等,2020),这在城镇居民食品消费中表现更为明显。城镇居民人均口粮消费量由2015年的139.08千克增至2019年的155.23千克,增长11.61%;同期,农村居民人均口粮消费量仅由171.45千克增至173.36千克,增长1.11%。

从1995年以来城乡口粮市场供求格局的变化情况可看出,自2004年以来,随着国内粮食产量持续上升,我国粮食产量与城乡居民口粮消费量比值由1.99升至2019年的2.92,口粮供求关系形势整体向好。其中,农村地区绝大多数青壮年劳动力实现了向城镇就业迁移,使得农村地区的口粮供求关系显著改善,粮食产量与农村居民口粮消费量比值由2.78升至6.94;但2015年后,粮食产量与城镇居民口粮消费量比值却由6.16快速降至5.04,说明在城乡口粮消费市场中,城镇口粮市场的供求关系发生明显变化。在外口粮消费量中,城镇消费占比接近80%,总量占城乡居民全部口粮消费量的16.65%。很大程度上改变了我国粮食市场流通和消费格局,进而将影响我国现代粮食应急保供体系建设和粮食产业经济发展。

(三)在外口粮消费可作为考察粮食安全形势的先行指标

我国粮食供求将长期呈紧平衡态势,保障粮食安全对于我国经济发展与社会稳定至关重要。当前,国内外经济环境正经历深刻演变,动态研判粮食安全领域问题与风险,不仅关乎食物供给保障,也涉及粮食领域市场机制与政府干预关系界定,故有必要实证考察粮食安全形势,对我国粮食安全保障条件、形成原因、现实问题与风险等形成比较接近实际的判断(卢锋,2020)。在外用餐是居民收入水平提高和消费结构升级的具体表现,其中在外口粮消费作为基本消费,可成为考察粮食市场需求和活跃度的先行指标,并为制定粮食安全政策提供数据支撑和决策参考。

六、结论与政策建议

(一)结论

随着新型城镇化推进、居民生活水平提高及互联网对餐饮业渗透不断加强,城镇居民在外用餐比例不断提高,使得城镇口粮市场的供求关系发生明显改变。由于引起我国居民消费模式变化的因素还将长期存在并发挥重要作用(李丰等,2020),只有高度关注城乡居民在外口粮消费情况及口粮供求关系变化趋势,及时调整相关的粮食供给政策,才能确保“口粮绝对安全”。

(二)政策建议

1.加快推进城乡居民在外口粮消费数量的调查统计工作

估计结果表明,城乡居民在外口粮消费量已成为我国粮食消费需求的重要组成部分。尽快完善相关基础数据的调查和统计工作,在现有城乡居民消费调查中,加入有关在外用餐食物种类和数量的相关内容,具体方法可参考中国健康与营养调查(China Health and Nutrition Survey,CHNS)中营养膳食结构调查部分的问卷设计与调查方法,采用连续3天24小时回顾法收集所有调查户中2岁及以上家庭成员的食物摄入量信息,主要调查指标包括家庭3天食物消费量、每人每天餐次统计、每天膳食名称、制作方法、制作地点、进食时间、进食地点等。利用该数据可估算我国城乡居民不同类型食品的消费量,测算我国城乡居民在家消费与在外消费的食品量。

此外,2019 年我国农民工人数超过2.9 亿,占城镇人口比重高达34.3%(国家统计局,2020)。目前,尽管农民工归类在城镇常住居民人口中,但城镇居民粮食消费的抽样调查对象仍为市区和县乡镇区住户,抽样统计的城镇居民人均口粮消费量并不能准确反映农民工实际粮食需求量。相关调查研究表明,2013~2014 年,我国农村在外务工人员人均口粮需求量为238.96 千克/年(李隆玲,2018),高于本文得到的城镇居民人均同期估计消费量164.71 千克/年和157.99 千克/年。同时,大部分农民工并非举家迁移,一般在务工地点集体住宿和用餐,其口粮消费基本属于在外用餐范畴。如果将农民工纳入统计范围,我国居民在外口粮消费量还将进一步增加,无疑将对我国的粮食需求形成更大压力。虽然国家统计局自2009年起公开发布的《全国农民工监测调查报告》统计了农民工消费情况,但报告中只有农民工生活消费和居住现金支出,并没有粮食和食物消费数据,故应尽快开展有关农民工食物消费结构的统计研究工作。

2.推动粮食流通适应在外用餐影响下的粮食供求关系变化

随着粮食流通体制改革深入,“城镇靠市场、农村靠自给”的粮食供求格局不断被打破:一方面,农村人口加快向城镇转移,近3亿人的口粮消费由农村的自产自销转为城市的商品粮消费(尹成杰,2019);另一方面,农业供给侧结构性改革和农业产业结构调整都存在促进农民商品粮需求增加的因素。这些新增需求大部分通过在外口粮消费向市场释放,其中城镇粮食消费市场承担了主要需求压力。口粮消费进一步向城镇集中,在外口粮消费量持续增加,餐馆和食堂此类餐饮业主体随之成为主要的粮食需求主体。由于消费特征显著区别于普通居民,在外用餐正在重新塑造城镇粮食供求关系,并对粮食流通效率和运送方式提出了新要求。应围绕市场集中地构建高效现代粮食流通体系,将粮油供应网络一并纳入各地城镇建设和商业网点规划中,形成覆盖更全、服务更优、质量可溯、渠道可查的粮油供应体系。

3.将在外口粮消费情况纳入应急保供体系建设的考量范畴

目前,我国在人口集中的大中城市和价格易波动地区建立了能满足10~15天消费需要的成品粮储备,其余储备粮则是以“原粮”的形式存放。当公共事件发生时,由应急加工企业、应急供应网点、应急配送中心和应急储运企业在第一时间把加工好的成品粮运输到城市(陈祥云等,2020)。由此可见,提高整套应急储备体系的反应效能的关键是强化应急转化能力,而形成合理的应急储备规模和结构则是基本前提。当前,在外口粮消费量占口粮消费总量的比重已超过20%,并将继续保持上升趋势。为增强我国粮食市场宏观调控能力,保持粮食市场的平稳运行,应充分调查和分析居民在外口粮消费的结构和数量,并将其作为确定地方粮食储备和应急加工规模及结构的一个重要指标。

4.提高粮食生产加工能力以满足消费模式转换后的粮食需求

随着社会经济发展和生活水平提高,我国城乡居民家务劳动社会化趋势愈来愈明显(朱颖,2019),在外用餐支出将在较长时间内保持快速增长,并促使在外口粮消费量相应提高。对于粮食产业而言,为扩大产品的增值空间和增值环节,以克服生产短板,并更好地满足在外用餐中人们对于粮食及其制品的多样化需求,应在发展生产的同时,依靠“中央厨房”等现代餐饮业加工手段,将产业链条从家庭餐桌进一步向餐馆等在外消费终端延伸,从而提升粮食生产、加工和销售的一体化水平,以此加快推进粮食供给侧结构性改革,构建现代化粮食产业体系,实现粮食产业经济的高质量发展。

5.结合立法监管与食育教育建立制止餐饮浪费行为的长效机制

在外就餐浪费的粮食占到我国粮食浪费总量的绝大部分(王禹等,2018)。当在外用餐逐渐成为居民用餐的主要方式之后,必须采取有效措施才能减少消费端的粮食浪费。实证研究表明,政策因素对于减少餐饮业粮食浪费的干预效果明显,尤其对于大中型餐馆等减少粮食浪费潜力较大的用餐场所,政策因素的影响非常显著(高利伟,2019)。因此,需要加快建立健全市场食品消费约束机制,一方面通过补充和完善现有法律中有关减少餐饮浪费的相关规定,如在《餐饮业经营管理办法(试行)》中,增加有关餐饮浪费的监管与处罚机制;另一方面则必须加强食物浪费立法,对餐饮浪费行为采取一定强制性措施,以立法方式改变餐饮消费陋习。与此同时,还应通过推广国民“食育”教育,设立“营养日”“营养周”等方式深化人们对粮食安全的认识,以此汇聚社会力量,建立起珍惜食物的意识(詹琳等,2021)。这既是贯彻落实习近平总书记关于制止餐饮浪费行为重要指示精神和党中央要求的实际行动,也是保障国家粮食安全,弘扬社会主义核心价值观和中华民族传统美德的必然之举。