论“沉船再生”的中西叙事策略及文化创意——聚焦粤港澳文学

2021-09-17凌逾,张衡

凌 逾, 张 衡

(华南师范大学 文学院,广东 广州 510006)

文学叙事承载文化基因,文化创意推动叙事升华,信息全球化时代文化创意的动能不容小觑。而关乎文化“可叙述性”与“可再生性”的多元阐释,也成为当下文学、艺术作品在表达中所面临的考验。就时下中国文学的创作而言,在注重与世界文化对话的语境中把握“中国故事”的叙事方法,开阔性的视野、地方性的特色与当代性的文化创意,三者缺一不可。因此,文化的个性价值值得重视,讲故事的内容与方法同样重要,如何“讲好中国故事”成为当下亟待考量的关键。那么,文艺创作者们怎样去“讲”?如何是“好”?“中国故事”的重要性及意义何在?不妨从当下文学作品中提取样例、分析比照。粤港澳文学中的“沉船再生”一类叙事或可看作当代“中国故事”讲述的范本。

何为沉船?怎样叙事?具体而言,沉船(shipwreck)指原航行水上,后因故受损、没入水底的船只,其变化被英国海洋考古学家认为是制造精密、具有能动性的船舶设施转变为一种静止、杂乱无章并且长期处于稳定状态的遗存物的过程(1)参见:孙键.南海沉船与宋代瓷器外销[J].中国文化遗产,2007(4):32-45.。依据利奥塔“泛叙述论”及赵毅衡对所有叙述体裁共同规律的探讨(2)参见:赵毅衡.广义叙述学[M].成都:四川大学出版社,2013:14.,可知沉船也是叙事载体,围绕船只本体及其沉没过程所进行的叙述活动即为沉船叙事。譬如,众所周知的“泰坦尼克号”系列作品便是西方经典的沉船叙事:自1955年被誉为“泰坦尼克号之父”的美国作家沃尔特·劳德推出长篇小说《此夜永难忘:“泰坦尼克号”沉没记》后,70多年来英、美、加、俄等国此题材的小说、电影、纪录片、舞台剧作品以此为基础逐浪翻新,并以1997年卡梅隆导演的电影《泰坦尼克号》流传最广。中国沉船叙事以当代粤港澳文学作品对本区域内沉船实体的关注及创作较为典型,近年来围绕粤港澳海域发掘出水的“南海Ⅰ号”“南澳Ⅰ号”,自2007年起衍生出小说《南海1号传奇》、纪录片《南澳一号传奇》《南海一号》、粤剧《南海一号》等系列文本,创意迭出。从同一题材类型的叙事比较来看,粤港澳沉船叙事聚焦“沉船”主体,推动其变“废”为宝、由祸转福的系列策略提供了讲述“中国故事”的方法。那么,此类作品怎样复现毁灭性的灾难?如何“妙手回春”推动沉船进行叙事?这股文化力量从何而来?又有着怎样的持续力和生命力?全球化时代应如何重视并发挥中国文学与文化的力量?这些问题颇值得思考。

一、“以文化灾”:灾难书写的创造性转化

驾船出海,难免有灾,沉船叙事实为情节回顾再现的海难叙事。沉船叙事由文学作品中的沉船意象书写衍生而来,留下众多经典名篇。中外文学创作掬水绘海,舟船叙事屡见不鲜,凡涉“沉船”,多以其为特殊意象,作用于人物命运,成为叙述情节的转折点。从《山海经》中女娃化身精卫填海的突变到《西游记》中唐僧幼年顺水漂至寺庙的机缘,从《奥德赛》《鲁滨孙漂流记》中主人公的浪游漂泊到泰戈尔小说《沉船》中新婚男女的流离错爱,从王统照《沉船》中剃头匠一家登船逃难却在海上不幸罹难的社会惨剧到张炜长篇小说《古船》中的新旧时代反思,可以看出,海洋象征着自由、冒险、生机、浪漫、财富与可开拓的空间,但也暗藏着巨大危险与不定祸患。古今中外文学创作者通过沉船意象,借由海上灾难的不定性创设“奇险”经历,推动情节反转,打造文学经典。从文学书写中的沉船意象到“沉船叙事”,“泰坦尼克号”系列作品便是其中绕不开的经典之作:聚焦著名游轮,围绕船上船下、船行船沉进行叙述,精彩好看,引发全球性的轰动效应。那么,作为“后起之秀”的粤港澳沉船叙事特色如何?怎样书写灾难?

首先,粤港澳沉船叙事以船为主,“物”述灾难。值得注意的是,中外沉船叙事以“灾难”为据点,创造性地关注以“物”为载体的沉船,将其置于叙事的核心舞台,两类作品围绕同一叙述主体,一则“重人”、一则“重物”,各有千秋,其中粤港澳文学作品更强调“物”的主体性因素,特色鲜明。

以卡梅隆电影《泰坦尼克号》为代表的西方经典沉船叙事确有值得借鉴的优势。其一,专注于灾难时刻的“个人化”叙事、注重亲历者的自述及感悟,无论是电影开头的海底寻宝还是露丝老人的自述,新颖奇异的带入式讲述和以爱情为主的故事呈现引人入胜;其二,船撞冰山后“忽喇喇似大厦倾”,灾难持续的过程被拉长,全景镜头中的人物宛如蝼蚁在倾斜的甲板上艰难求生,短镜头中杰克、露丝落水后命悬一线、怀抱木板挣扎漂浮,炫目直观的制作手法展现船毁人亡的悲惨场面,营造震撼性的视觉艺术;其三,“一千个读者有一千个哈姆雷特”,但“泰坦尼克号”系列作品不同的故事版本均有共同的文献基础,史实资料、彼时新闻报道、当事人的口述经历……这些共有的历史资料早已深入人心,而接连不断地系列创作易与观众内心产生共鸣,因此颇受欢迎。

相比于西方以人为轴心的叙述方式,粤港澳沉船叙事的“重物”书写表面上存在劣势,因其“重物”,人物形象往往易流为船之陪衬,吸引力不足,视觉艺术薄弱,表达效果有限。史载“南海Ⅰ号”“南澳Ⅰ号”等船舶信息空白,基础文献付之阙如,使得文学创作难以下手。但以物为主体的叙事更加客观,譬如:小说《南海1号传奇》、纪录片《南澳一号传奇》《南海一号》等作品围绕沉船之谜,考古探秘,聚焦发掘过程,带领读者观众一步步解谜。加之系列作品起步虽艰,砥砺不懈:纪录片增强互动性,力避枯燥;粤剧作品《南海一号》借助粤语唱腔以船为主线展现主人公李六哥的制瓷理想与两难爱情,充满广府味、人情味和生活趣味;《国家宝藏·第二季》中以情景剧的形式再现海商活动与海难场景,舞台特效形象可感;冯峥的长篇小说《南海1号》以“新章回体”讲述航行路线的几次变迁,人物情感千回百转,极富民间传奇色彩。尽管粤港澳沉船叙事聚焦以船为主的物之特性,但人物、情节、历史环境一一“浮出历史地表”[1],引发读者观众探讨灾难的兴趣。

其次,粤港澳沉船叙事“活用考古”,带动多层时间叙述,形成似“沉积岩化石”般的复合效果。沉船入海、折戟沉沙,流动载体变为静止遗物,生成“断裂”时间。舟楫沉覆是祸,但沉船历经时间淘洗,反在海底得以保存,成为一时代生活标本,当代历史考古和文艺创作又将这份存档礼物变“废”为宝,这便是文化的力量。粤港澳文学创作聚焦作为物质文化遗产(material cultural heritage)的沉船实体,寻其根、探其源,关注多重时间要素,复现昔日时间。由下页表1整理可见,三个沉船符号所涉时间要素囊括了“制造时间”“沉没时间”“发现时间”“出水时间”“再媒介时间”等多层线索。而再媒介化(Remediation)现象[2]由传播学家延森提出,用以阐释媒介传播领域内新媒介从旧媒介中获得部分形式,同时也将旧媒介作为内容及理论特征加以继承发展的创意实践。由这一当代艺术的生成模式可见,“再媒介化”的文学创作不断为沉船赋能,将静态的历史遗存物形塑为叙事活动的主体。而多层时间要素使得沉船叙事特征愈加鲜明,各时间要素具有独特意义,是船舶的“身份标识”。

表1 中外三大沉船符号所涉时间元素一览表

关于时间的叙事意义:一是,纪录片《南海一号》《南澳一号传奇》专注于沉船“重现”时段,以“纪实考古”记录沉船发现、打捞细节,以及工作人员水下潜水、岸上整理文物的详细过程,技术性地还原造船、航海、遇难情境。二是,以“文物考古”串珠萦线,让考古甄选文物回归历史时代、镶嵌于情节之间。2010年广东粤剧院推出由苏虎、李雨芬编剧,傅勇凡导演的大型新编粤剧《南海一号》,剧中“李大用”“李六哥”“林花”等人名,均源于船内出水瓷器底部制作工匠的墨书姓名;剧中瓷器、波斯王子转赠的鎏金腰带、手镯等器物,系出水文物的翻版。在2018年12月16日《国家宝藏·第二季》节目中,相声演员岳云鹏作为鎏金腰带的国宝守护人,借此以“综艺情景剧”探秘考古故事,沉船文物在“再媒介化”创作中成为联结航船、沉船、打捞之船与历史文物之船的“情感锁链”。三是,小说《南海1号传奇》巧用“史志文献考古”,全书以“天龙号”商船为中心,穿插南宋末代王朝沿海南迁轨迹、民间“三点会”帮派秘史、《广东文献》《阳江县志》《高凉欧阳氏族谱》、崖山忠义坛“故宋忠义同死众官军士妇女等之神”的神位碑文等,将彼时贸易动态与南宋衰亡史相结合。在作者看来,沉船出水的价值不仅在于文物,更在于其传递的时代信息,“像这样通过时光隧道穿越到当年的社会现实,这是唯一的一个个案。这是挖掘任何陵墓所难以类比的”[3]307。当代文学热衷于寻求虚构与非虚构互渗之道[4],粤港澳沉船叙事集国史、方志、族谱于一身,创造性地“活用考古”,复现广阔的时代场景。面对沉船进行的文学考古则专注于特定历史时期沉船本体,呼应了霍布斯提出的“简单想象”之外的“复合想象”。[5]粤港澳沉船考古叙事不囿于图纸框架,对叙事时间开掘更深,活用考古手法,以文物、文献为核心聚焦多层时间,一切皆可猜想、讨论,且有据可循、合情合理。这一强调细节容纳与历史时段的彰显,实则展现出中国文学作品在叙述中对待灾难的另一种态度,即并非没有直面灾难现实,而是将灾难放置在当时、现在甚至整个历史长河中来看待,多重时间立体丰盈。

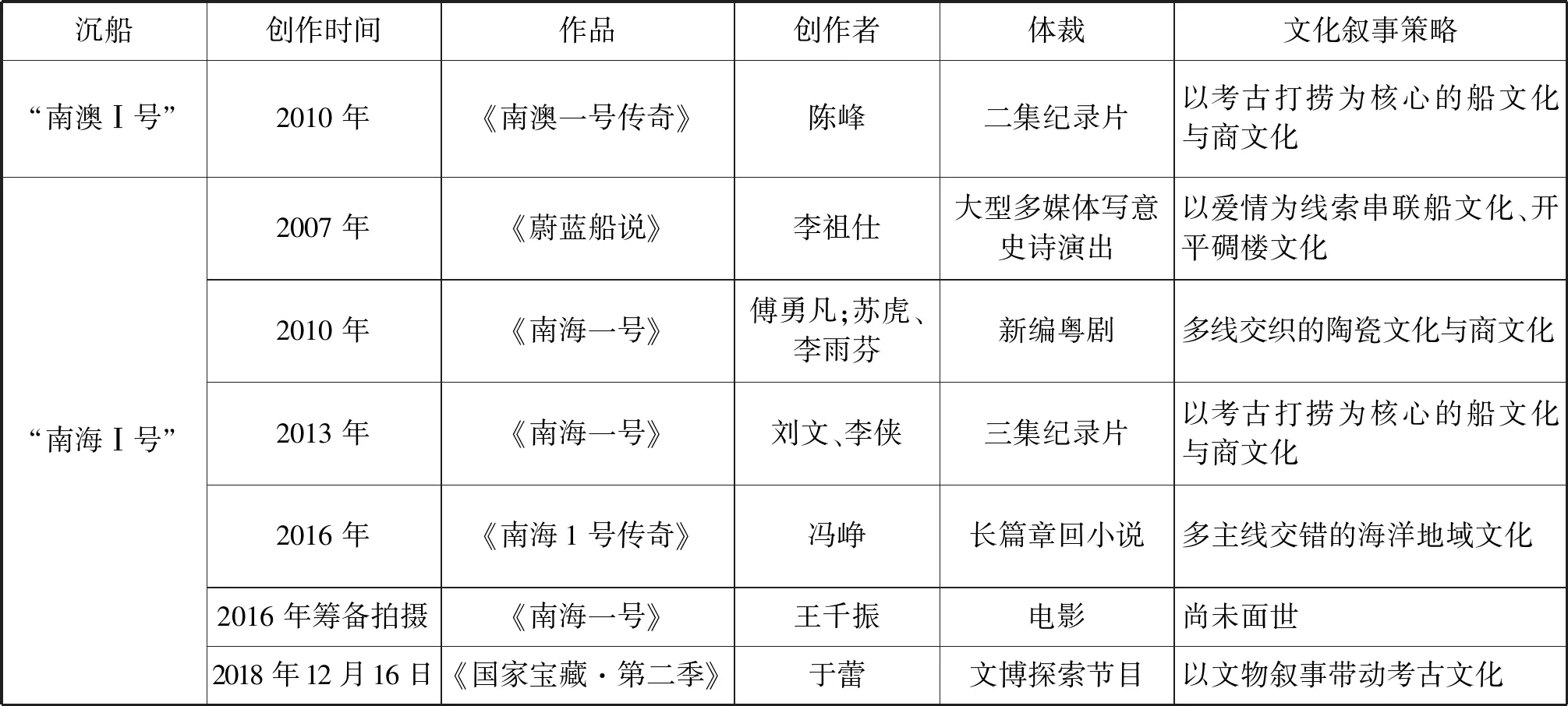

最后,粤港澳沉船叙事含蕴当代文化创意,“以文化灾”。将作品改编轨迹及特色整理可见,粤港澳沉船叙事题材丰富,创造性地运用文化创意切磋琢磨、淬火炼金,将海上灾难故事打造成特色文化符号(如下页表2)。

无可厚非,灾难铸就了作为历史符号的沉船,但文学创作“再生”出文学艺术符号之沉船。一方面,西方沉船叙事“以文画灾”、描摹灾难,将“痛感”发挥到极致,即:每个人心中都有起飞的愿望,船航象征着理想的高扬,寄寓自由的爱情也随之“水涨船高”,但二者均意外地在最高峰时陨落,美到极致却转瞬消失,如烟花易冷,令人不无遗憾。另一方面,中国沉船叙事“以文化灾”,创设留白想象的空间,绝非就事论事,而是借此灾难性情境延伸铺展开来,人物的结局和命运看似在灾难中走向终点,但在作者留白与读者想象的互动之中又激发出无限可能,充分给予读者个人化的空间。因为海难本身就拥有众多的不确定性,是葬身鱼腹还是险中生还,读者可自行发挥判断。事实上,“南海Ⅰ号”沉船在出水后被安置于广东阳江“海上丝绸之路博物馆”的大型“水晶宫”中,参观者透过巨幅玻璃可观可想,也可即时即地见证考古工作人员对船只的清理、勘测细节,随舟中文物推断还原出灾难来袭前的航船情境。同样,此理念也渗透于粤港澳创意层出的沉船叙事中。由表2可见,粤港澳沉船叙事作品众多、体裁不一、文化叙事策略多元。在多元化创意表达中,读者观众也会在沉船叙事作品中感同身受,透过灾难,借由历史文物、考古文化、海文化、商文化、陶瓷文化还原造就“文艺之舟”,因为物叙事更容易随读者观众的个性化理解进行多维阐释,生长出多样化的、可定制的系列作品。一如伽达默尔所言:“真正的历史对象根本就不是对象,而是自己和他者的统一体,或一种关系,在这种关系中同时存在着历史的实在以及历史理解的实在。”[6]在粤剧《南海一号》中,以“南海号”船头甲板作为戏剧舞台场景,立体还原了商船部分构造,运货、航行、抵抗风浪的船上体验易观可感,又兼涉造瓷、运瓷的工艺细节和中外商贸的交流活动,生动可感,既是爱情故事、商业故事,又涉家国情怀。

表2 粤港澳沉船叙事作品改编轨迹及特色一览表

由此可见,粤港澳沉船叙事更为关注的是船舶本身以及船载文物的命运,每类作品均有其不同的表现方式,创造性地将灾难转换为特色文化符号,跨界出新。辩证地看待中外文学作品中沉船灾难的影响力,可知《泰坦尼克号》中沉船被安放在露丝个人生命的长度上体悟,灾难与爱情融汇的多重价值也随个人成长不断升华。粤港澳沉船叙事围绕多重时间、近景远景观察,多镜头叙事,考古溯源,将沉船时间置于粤港澳地方史志乃至中国历史的大江大河中来衡估考量,自有历史之韵与宏阔之气,其创意出新、“以文化灾”的独特手法开辟出探索沉船这一文化符号的秘径,打开了其所负载的深层文化内涵。

二、地文互融:多元文化的汇聚性提炼

在考察了粤港澳沉船叙事有何作品及特色之后,对其创作方法的观照则显得尤为重要,这就催生出“沉船重生”的动力问题——谁在推动沉船叙事?叙事动力何在?一时代有一时代之文学,一地方有一地方之文化,由粤港澳两大沉船的考古资料可知,此地既非造船地,又非造物所,粤港澳地区自古得海港之便,在历史上更多扮演了商品交易地(如清代“十三行”时期)和船舶途经地、停靠站的角色,二船原计划皆由福建沿海载货启航,途经汕头、广州,驶向域外茫茫沧海,不料航行未半、“中道崩殂”。但作为沉没地的粤港澳却以独具特色的文学形式“重塑”沉船,使其作为象征性的文化符号走向世界,这与粤港澳地域文化的汇聚提炼、阐释推动密不可分。有鉴于此,我们进而将视角转向沉船叙事与粤港澳地域文化间的联系,从文化的角度进行解读显得尤为必要。粤港澳文学中的沉船叙事地文互融,多元文化特色一一汇聚其中,地域文化影响着文学创作的风格,其深厚积淀是作品生机勃勃、创意迭出的精神动力之源,而浸润其中的文学创作处处彰显出地域文化之特色,淘漉提炼、打造品牌,成为叙事魅力之所在。

粤港澳沉船叙事具有“流动”的表征,皆因船行舟航所致。文载舟行、地文互融,粤港澳沉船叙事以空间叙述聚焦地域文化的特殊性。由叙事中的时间问题切入空间的思考,这恰恰呼应了巴赫金提出的“真正的时空体”概念。“沉船叙事”中的多重空间对话互动,使灾难得以“化解”,作为叙事核心的沉船形象因此变得立体多元,而粤港澳文学对于叙事空间的强调和重视,勾连出“流动”的地理空间。粤剧《南海一号》显现出叙事空间的多变,序幕与八个场景之间的空间游动灵活自如:序幕即发生在南宋高宗时期出使波斯的“南海号”商船上,纲首、舵手、水手、中外商客、随行女眷充满对远航的信心;结尾处第八场亦回归船上,天有不测,风浪来袭,商船与其承载的人、物之命运驶向沧海,驶入茫茫未知;中间部分第三场紧接序幕,折返船上空间;其余六场故事则分别散布于广州墟市、广州李府、波斯葛家城堡、广东南海的监狱、广州南海神庙码头等地。无独有偶,小说《南海1号传奇》中,商船航行的过程受兵灾匪患影响,自福建刺桐出发(第十回)先后在祥芝(十一回)、六鳌湾(十四回)、大腿岛(十五、十八回)、小金门(十六、十七回)辗转,入柘林(十九回)进广州(二十、二十一、二十二回)、过溽州(二十三回)、在南恩(二十八至三十三回)海域爆发冲突致船沉。粤港澳开放式的线性空间叙事移步换景,陆海皆涉,彰显空间的立体化色彩,陆上空间叙事的层层发展,推动了海上船舶空间叙事的不断演进。

“流动”的地理空间并非“走马观花”式的移步换景,粤港澳沉船叙事的特色之处在于渲染出独具地方性的文化风俗。粤港澳沉船叙事聚焦航行空间的流动性,强调体验感,海上故事灵动鲜活:有眼观海路,航行途中船主欧阳天龙打捞所行之处的泥沙,以此“试水”判断水上地理位置;有舌尝百鲜,随着船近阳江,本地特色的疍家粉酥、鱼生、烤虾、鲑婆鲎仔汤始现于餐桌。近海既览水上市场,常遇各类海市,艇仔之间方言往来“不用货币,只是以物易物,你的瓜菜换我的鱼虾”[3]139;商船停泊亲历金门小港的平静质朴、柘林港的险要忙碌、广州大港的开阔繁盛等不同场景。粤剧《南海一号》以场次切换空间,虽写商船首航即沉,但前后穿插广州李氏父子与波斯古丽父女多次往来广州—波斯的航海贸易历程。可见船上一行以目观、以舌品、以语判,亲身体验沿线大小港口特色,船自始发至沉没途中时刻流动,呈现空间切换的动态美感。粤港澳沉船叙事以流动航线空间对抗“凝滞空间”,强调沿途各色风情、船上种种颠簸、风浪来袭时的沉浮,船上空间与海洋空间、岛上空间、城市空间穿插互动,呈现多元商贸活动盛景,借助航行体验打通多个流动空间。

在中国现当代文学史上,“对于民俗文化的倚重深刻奠定了百年间乡土文学叙事的整体基调”[7],尤其是以小说、戏剧为代表的通俗文学的流行与崛起,实则昭示出地方性、民间性的文化潮流对于文学发展的强大推动,因为“生活本身的复杂性足以让小说跌宕起伏,所以作家要通晓世俗人情”[8]。由此可见,粤港澳文学中的沉船叙事,借由“前沉船时代”的船舶航行,行云流水般地萦绕描绘出沿线地景,水上故事灵动鲜活,勾连编织出地方性文化风俗的特色图谱。

由此我们不免想到,在沉船叙事中,导演吴宇森根据作家张典婉的《太平轮一九四九》改编的电影《太平轮》为何反响寥寥?原因应是电影以跨海逃难过程为中心描绘船上各色人物的情爱纠葛,类似摆果盘式的聚集拼贴对本土文化养分汲取甚微,难以彰显出上海、舟山、基隆乃至整个中国彼时的文化特色。比较而言,原著多方搜集官方史料,融合船上乘客之一也即作者养母的亲历写就,有血有肉,而电影表现的主题较分散,文化基底薄弱,难在沉船叙事中彰显个性,更何谈观众的共情共鸣?

粤港澳沉船叙事紧紧依托本土文化根基,艺术化表现方式不失生活化的温度,其容纳力更强、涵盖度更广、创意更为丰富,多元汇聚、直指文化重心,提炼出地域文化中的民族性。如阳江作家冯峥写长篇小说《南海1号传奇》融国史、方志、族谱于其中,杂以疍家习语俗语、帮会粗言行话,沿海风俗、燂船仪式、航船禁忌、神仙祭拜、泼水抢亲、水上对歌活动现于字里行间。民俗仪式彰显民族性格,冯峥提道:“一个地方应该有一本属于这个地方的长篇小说。从民俗、语言、故事……都是属于这个地方的。而这条古船的故事,正好是最好的切入点。所以,它不单是一条古船的故事。”[3]6小说在地域性的基础上关注到颇具民族特色的遗民文化传统,创造性地将粤港澳海域沉船事变与南宋末代王朝沿海迁徙、厓门海战、岭南抗元活动联系在一起,载地域文化与家国情怀于舟船之上。民族性与历史性并非粤港澳文学“不能承受的生命之重”,其风俗文化洋溢着的灵动轻盈是历尽了惊涛骇浪之后的云淡风轻。在此,由沉船展开的南宋故事不免有些悲壮和惨烈,但历史的厚重感和船主沉船自毁、满腹报国志的情怀令人动容。厓山之后无中国,非也!“厓山事变”之后,中国文化的基因成为岭南文化中不可或缺的民族性格。“厓山书写与厓山记忆成为一种具有重要文学意义和政治意味的文学创作现象甚至是精神文化现象”[9],与岭南本土文化密不可分。沉船与亡宋之关系昭示出“覆巢之下焉有完卵”的反问,昭示出地域文化与民族文化的汇聚贯通。因此,立足本土、古今互现的沉船叙事蕴含深厚的文化内蕴。

从地域性和民族性出发,文学作品如何走向世界?粤港澳沉船叙事紧紧把握“海丝”文化的联动力与融汇性,交织出历史、地理、风俗、文化荟萃的“海上文脉”,提炼升华。纵览粤港澳沉船叙事,“海丝”文化是其特色之所在。电影《泰坦尼克号》故事前段,轮船启航、码头送行的场景热闹非凡,这一20世纪初跨越大西洋的大型游轮,满载人们对工业文明的信心和美洲新大陆的希冀,西方叙事集中聚焦一时代的剪影。而两艘中国古商船均发现于广东海域,历史更悠久,由作品可见,两船均由我国东南沿海的闽粤诸港出发,“南海Ⅰ号”沿“海丝”路南洋航线,“南澳Ⅰ号”沿东洋航线[10]于不同时代分别驶向东南亚、南亚、中亚地区。粤港澳作品聚焦的是沉船物质实体,阐释的是“海丝”文化的历史渊源。

“海丝”源于古代中国海上丝绸之路(3)德国地质地理学家F·V·李希霍芬在1877年出版的《中国亲程旅行记》第一卷《中国》中首次引入“丝绸之路”一词,其后法国汉学家沙畹提出“海上丝绸之路”概念,1967年日本学者三杉隆敏出版“海丝”专论《探索海上的丝绸之路》,国学大师饶宗颐、北京大学陈炎教授均在20世纪七八十年代对“海丝”路及其承载的文化交流活动进行了较早关注。的历史航行轨迹。古有“陆丝”、再有“海丝”,沟通东西、遥相呼应,分由海陆途径抵达欧洲大陆。位于濒海之地的粤港澳是“海丝”路重镇,《越绝书》有言:“水行而山处,以舟为车,以楫为马,往若飘风,去则难从”[11];《山海经·海内经》曾载:“番禺始为舟”[12]。番禺、徐闻自古便是造船基地,加之罗盘针、观星术、航海图的发明制造,以及人们对天文、地理、季风、潮汐导航规律的掌握,舟楫升级、技术突进,航船成为贸易往来和文化交流的重要载体。秦汉岭南始有航线出海,唐有“广州通海夷道”开辟,宋元时期岭南海上贸易达到鼎盛,即使在“海禁”森严的清代,广州仍是维持与海外国家远洋贸易的唯一口岸,而作为重要港口的澳门、香港亦在不同时期扮演了“海丝”路上的重要“纽结”。“海丝”重“海”,强调海运途径,“海丝”重“丝”,因其知名度涵盖了种类繁多的远洋商贸产品,具有文化符号上的代称意义。时至今日,古船航海、扬帆络绎的壮观情形业已无法再现,如将“海丝”路看作一条流动的“珍珠之链”,沿线沉船残骸便是“沧海遗珠”,粤港澳文学“打捞”沉船符号、“发掘”沉船往事、更新叙事策略,是当下推动“海丝”文化再造的主动力。

沉船叙事彰显粤港澳地域文化特色,将“海丝”文化再造创意与地域文化书写相融合。粤港澳地区因海而生,因海而盛,地域环境推动物质文化生产,并为精神文化提供发展路径,物质是载体,器物接触勾连人际交流,促进文化之间的往来融通,推动其内容与形式的更新。海纳百川、兼收并蓄、力争潮头、百变求新的海洋文化是粤港澳文学传承赓续的精神根脉,具备更新再创的阐释空间。而“海丝”文化本身所涵盖的乘风破浪的航海文化、敢为人先的创新文化、自由贸易的商业文化、精工细作的匠心文化以及融合共生的多元文化等,与粤港澳区域文化共鸣相通。

“海丝路”早期是航海开辟之路,而后化为传播途径,商贸之路、文化传递之路由此展开,中西相向。这实则是粤港澳协同东南沿海地区将中国文化传扬海外,并且吸收借鉴海内海外多重资源,具有世界性的开拓意义。但同时不能忽略的是,明代以降“片板不入海”的“海禁”政策,使得中国错过了“大航海”时代的机遇,敢为人先、不甘示弱的粤人在夹缝中奋起直追,以艰难困苦的历程重连“海丝”,以华人在海外筚路蓝缕的开拓之路再度联结近代中国救亡图存、民主富强之路。自此,“海丝”文化有了多重意涵,也作用于地域文化、民族文化与世界文化间的互联。粤港澳沉船叙事聚焦古物、文物、器物,同时又能跳脱出“物叙事”的框架,淘漉提炼,复现消逝的历史,从沉船中抽带出彼时中原文化与岭南本土文化激撞出的灿烂火花,附加值使文学作品的文化意义得以升华。

考察消失以慰藉记忆旨在烛照新生路、发现新契机[13]。在世界性的视野中,沉船叙事以异域性的、多民族性的文化呈现进行沟通对话,历史沧桑转化为地域认同,文化身份融汇“文化乡愁”,激发触动读者在对这一艺术主体的多重理解中,不断升华个人的情感体验。而对粤港澳沉船叙事背后复杂文化底蕴的关注与思考,实则指向的是文化的地域性、民族性和世界性的问题。沉船叙事注重多元文化的汇聚性,即地域性的滋养、民族性底色和世界性联动之间的复杂关系的提炼。那么置身于当下瞬息万变、日新月异的全球化时代,由“沉船叙事”展开的粤港澳文学有何独特意义?体现出哪些特色文化身份标识?长远来看,又有着怎样的持续力和生命力?

三、“中国故事”:全球化视野中的文学身份标识

而今全球化潮流势不可挡,文学文化传播的网络化、互动化、无国界化之路悄然在“云端”生成。这一时代的信息爆炸,带来了本雅明所谓的“讲故事的艺术”的逐渐隐退,全球化背景下的讯息传播伴随着新媒介的不断改造升级,仿若“皮下注射器”一般刺激、影响着芸芸大众的日常生活,文化传播的距离缩小、受众的范围扩大、互动及更新速度飙升,人人仿佛置身“文化光速船”之上。无可否认,全球化确有其不言自明的优势,但缺憾恰恰在于,全球化如同一台高速运转的“离心机”与“发射器”,分离出“泾渭分明”的“文化汁液”,随即乘光纤“配送”传遍四海五洲……文化面临着高度的“压缩”,挤掉的不仅仅是“水分”,还有最为宝贵的“多样性”。徐岱在衡估文学作品与时代的生产关系时指出:“当下的社会现状呈现出一种‘吊诡’:在一片‘多元文化’声中,却越来越趋于一种文化的‘同质性’。‘非个性化’已成为当下社会的鲜明标志。”[14]

特殊性的被湮没、地方性的被化约、标识性的迷失……凡此种种,文化的身份问题变得尴尬,文学创作也面临着前所未有的艰难挑战。当然,作为“双刃剑”的全球化发展在以普适性的浪潮席卷世界的同时,“也为本土文化认同的重建提供了契机”[15],这便引发出在全球化视野中审慎看待文学、文化的身份问题,以及在此过程中如何发展、重构、彰显中国文学特色。1936年,胡适在回首新诗创作得失时不无感叹于中国新诗乃至新文学范本的两大来源,“一个是外国文学,一个就是我们自己的民间歌唱”[16],鼓励现代作家和诗人向民间文学取法,凝聚中国特色。2012年,莫言在诺贝尔文学奖的颁奖仪式上做了题为《讲故事的人》的获奖演说,人与其所讲故事“浑然一体”的复杂关系、作为地方性的齐鲁文化熔铸的生命体验连带出作为作者的莫言看世界、审人生、畅想象的体悟。百年来对于这类问题的关注与探讨,均激发着人们进一步思考如何讲述当代故事、怎样在全球化的语境中讲好“中国故事”的难题。

答案显而易见,关注地方性的特色,聚焦文化的核心魅力,也即在全球化发展中,既要广纳博取、采百家之长,更要注重彰显文学与文化本身的独特性。譬如,众所周知,敦煌文化是“陆上丝绸之路”文学的标志性符号,赵毅衡在梳理文学史有关敦煌的“四次书写”的基础上直击文化特性,认为当下全球化时代,敦煌书写的本质是聚焦其艺术魅力[17]。日本学者小岛毅、羽田正编《从海洋看历史》一书,关注日本赖以生存的海洋环境及其文化,提出从海洋的视角看空间、看地球,借以反观自身文化的发展脉络及未来出路。循此思路,可以想见“海丝”文学与文化、粤港澳文学与文化的着眼点应该是过去、现在与未来间的打通,立足的是全球化视野中的文学身份标识——世界性的话题、中国式的创意、地域性的风情、不可多得的文化遗产。可以看出,“讲好中国故事”并不排斥全球化,也不背离时代发展进程,而是巧妙地在世界性与中国性之间寻找对话的契机、沟通的桥梁,可以平衡文学承载的“轻与重”,在“海丝”文化的动态互联中彰显特色文化身份。

粤港澳沉船叙事反映出怎样的文化心态?长远来看,有何独特魅力?这是比照中西不同作品后继续深挖、开拓的关键所在。放眼至叙事学研究领域,近半个多世纪以来,在经典叙事学逐步向后经典叙事学的转换中,更加关注在广义的语境中叙事活动所呈现出的审美文化心态,即对广义的叙述文本进行一种文化意义上的审美研究[18],以文化积淀作为探究文学叙事价值的立足点。就当下文学创作而言,当代中国故事的书写,离不开对本土文化的深入挖掘,因为本土的、自身的文学讲不好,中国故事就讲不好,那么文化自信更无从谈起。而只有在立足本土、直面现实的基础上创作的文学故事才能关注全球、走向世界,“并为人类文化的进步和发展提供中国经验和中国智慧”[19]。而相较于半个世纪以来“泰坦尼克号”系列作品的不断改编、重述“前文本”,粤港澳沉船叙事作品并未形成如此紧密的“集聚效应”,文本之间的互动对话意识不够强烈、文本的经典性亟待接受考验、文艺创作与丰富的沉船遗产资源不相匹配、港澳文学的创作力有待激发,但种种缺陷与不足也为粤港澳沉船叙事的进一步发展打开了空间与思路。纵览粤港澳沉船叙事作品,“海丝”路沿线国家的风土人情、通商往来尽在其中。换言之,尽管在粤港澳沉船叙事中,诸多作品体裁不一、表现手法迥异,但都致力于推动“海丝”文化在当代的复兴,关注“海丝”路沉船所负载的文化价值。民族文化与区域文化勾连互通,传统文化与新兴文化碰撞对话,不失为文化更新的范例。值得肯定的是,粤港澳沉船叙事以创意时空书写特色呈现出文化增殖再造的有效途径,聚焦“海丝”历史文化遗产,旨在强调对其所涵盖的文学艺术资源的展演与阐释、恢复与更新,凸显新的时代价值。

在海洋文化的呈现方面,粤港澳沉船叙事以“海丝”文化为核心,强调海洋文化共同体的沟通互联。海洋文化最初源于人与海之间的互动关系,既包括临海近海的地理生活环境,也涵盖了人们在出海航海过程中所产生的多元交流。但具体来看,各国文化语境不同、知识体系不一,往往导致跨文化交流的障碍,“甲之蜜糖乙之砒霜”,文化沟通就会大打折扣。西方强调个人主义浪漫冒险的海洋文化与中国注重融合共通、与时俱进的海丝文化于此形成鲜明对比。无可否认的是,地方性是全球化过程中最具反思力量和建构能力的文化主角。在经历了21世纪初年风靡一时的“城市细读法”[20]造就的叙事文本后,21世纪20年代的今天,除却细碎化、重复化的城市文化解剖外,更应在广博的共同体视野中来关注粤港澳文化的前进趋势,而生猛鲜活的朝气、勇立潮头的锐气、乘风破浪的勇气、兼容并包的豪气是粤港澳海洋文化的身份标识。因此,具备粤港澳特色的“海丝”文化可推广成为“海洋文化共同体”内部的共通元素,增进本土文化的归属感与多元文化的认同感,激发区域文化的潜在动能。粤港澳沉船叙事既有个人理想与时代主潮的碰撞,也有面向历史与现实的深入思索,体现了民族精神。“在全球化和全球文化形成的过程中,各民族、国家都在弘扬传统文化、夯实认同基础,以增强民族国家的凝聚力”[21]。因此,关注全球化时代的文化共性,共享互促,更要重视民族、国家文化的个性。一方面,应该通过构造中华民族文化共同的文化基础和文化象征符号的重建,增加民族认同与国家认同的重叠内容[22],彰显区域自信与民族自信;另一方面,更多发掘“海丝”路文化符号的深层意涵,立足于传统形式的创意新变,形成文化情感的共鸣,进而推动粤港澳区域文化及“海丝”路沿线国际商贸文化由“想象共同体”到“文化共同体”的建立,继而走向“价值共同体”的升华。

四、余论

沉船入海,海上悲剧横跨几个世纪;“以文化灾”、文载舟航,文艺作品对沉船叙事的再创作,使破碎残骸“重见天日”成为经典。“沉舟侧畔千帆过”,粤港澳沉船叙事汇聚、阐释多元文化,讲述“中国故事”,为跨区域、跨时代、跨媒介的文艺创新提供动能,明确了全球化视野中的文学文化身份,也丰富了当下“海丝”文化再造更新的实践。今天看来,“‘一带一路’承载着中华民族复兴的梦想,也肩负着开创共同现代化与包容性全球化的世界使命,丝路公共外交的要旨就在于融通中国梦与沿线各国梦,共铸世界梦”[23]。由此可知,在今后的文学创作中,还要重视新的时代背景下“海丝”文化的再造途径,以文学文化为推动力促进“一带一路”发展,关注“海丝”路沿线国家相关作品的创作情况,考虑“海丝”路沿线接受国的文化差异,提升传播效果,以更多共同共鸣的文化因素,激活“海丝”文化的持续动能,促进文学文化的创造性升华,从而在全球化语境中“讲好中国故事”,呈现文化特色,走出中国文学、文化发展传播的特色路径。