新冠疫情下全球就业市场新趋势及其影响分析

2021-09-16张晓艳舒蕾

张晓艳 舒蕾

受新冠疫情影响,2020年以来全球就业市场受到了重大打击,主要经济体失业率大幅上升,结构性失业加剧,中等技能岗位被挤压,弱势群体成为受冲击最大的群体。本文探讨了疫情冲击下全球劳动力市场出现的三个新趋势,各国为缓解疫情冲击而采取的针对性措施,并对2021年全球劳动力市场的发展进行了展望。

疫情下全球劳动力市场新趋势

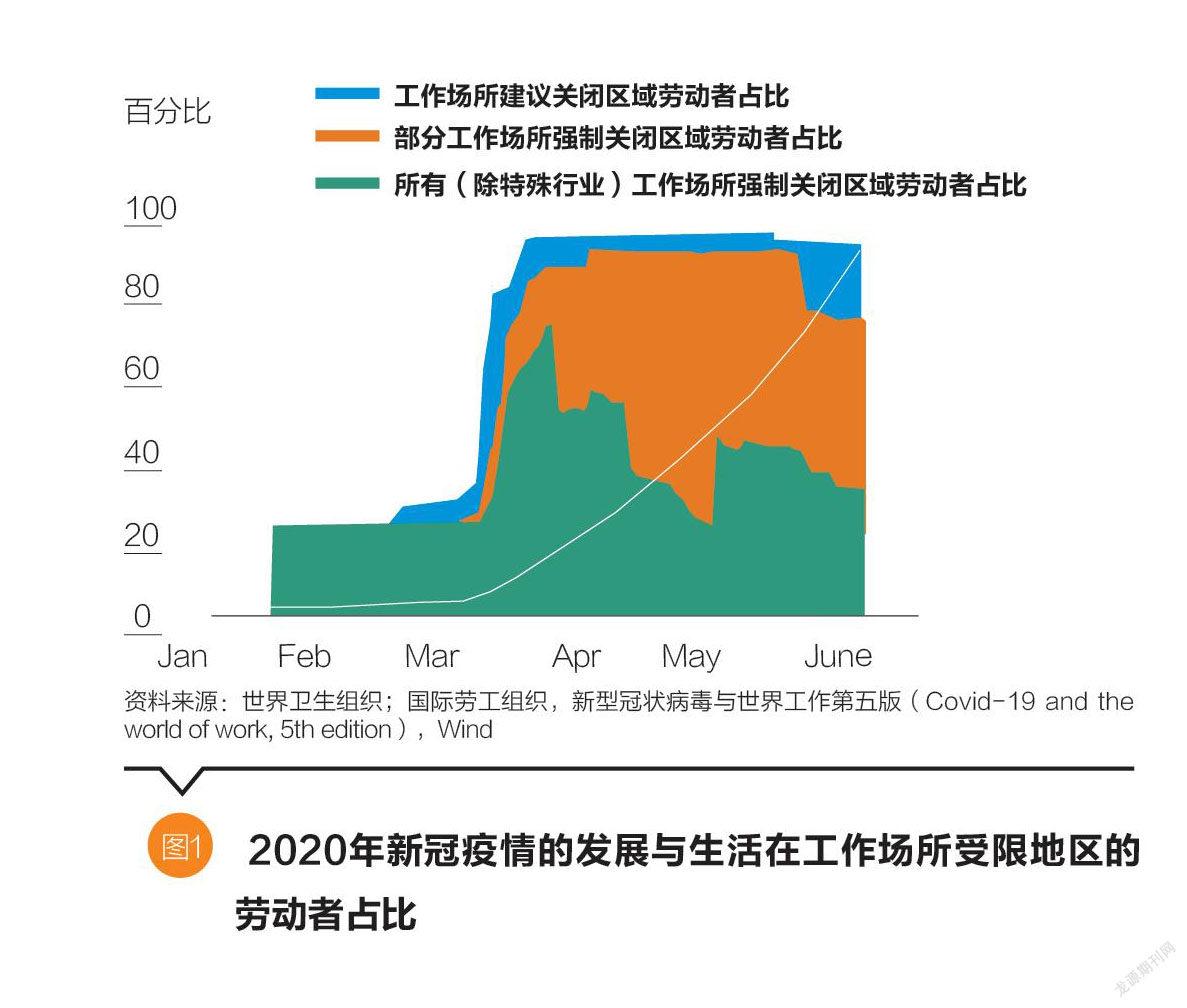

新冠疫情对全球就业市场造成自二战以来最严重的冲击。在经济合作与发展组织(Organization for Economic Co-operation and Development,简称OECD)国家,就业受到的影响是2008年金融危机的10倍。国际劳工组织数据显示,截至2020年6月,全球33亿劳动者中,93%的员工工作场所处于完全关闭或部分关闭,二季度全球总工时减少14%,相当于损失4亿个全职工作岗位。

就业市场呈现周期性失业特征

疫情对劳动力市场的冲击是外在冲击,但随着疫情范围的扩大和持续时间的拉长,外部冲击转换为周期性失业的可能性提升。

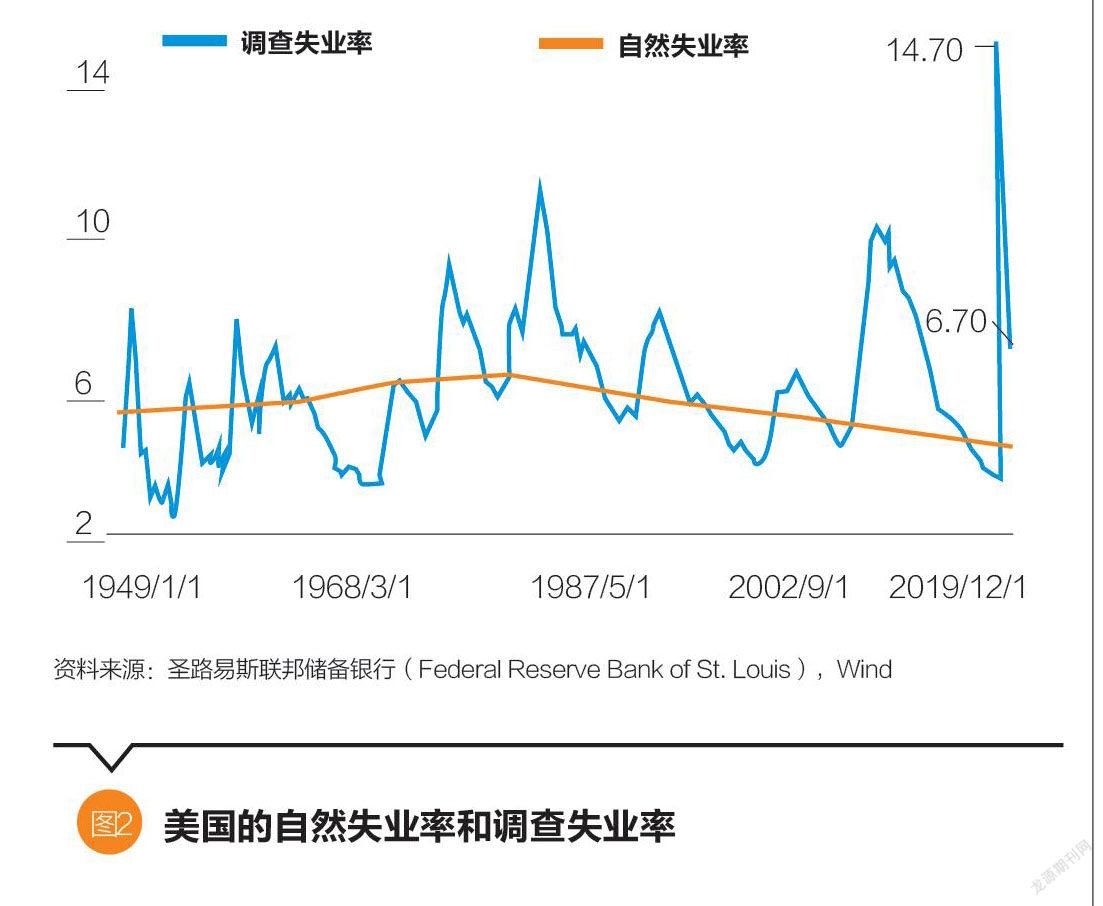

美国劳动力市场已呈现周期性失业的典型特征。疫情暴发前,美国处于超低失业周期,经济处于过热状态,不仅没有周期性失业,在需求负缺口下,调查失业率甚至连续3年低于自然失业率。疫情暴发后,调查失业率从2020年3月的4.4%飙升至4月的14.7%,周期性失业成为其中最主要的部分。

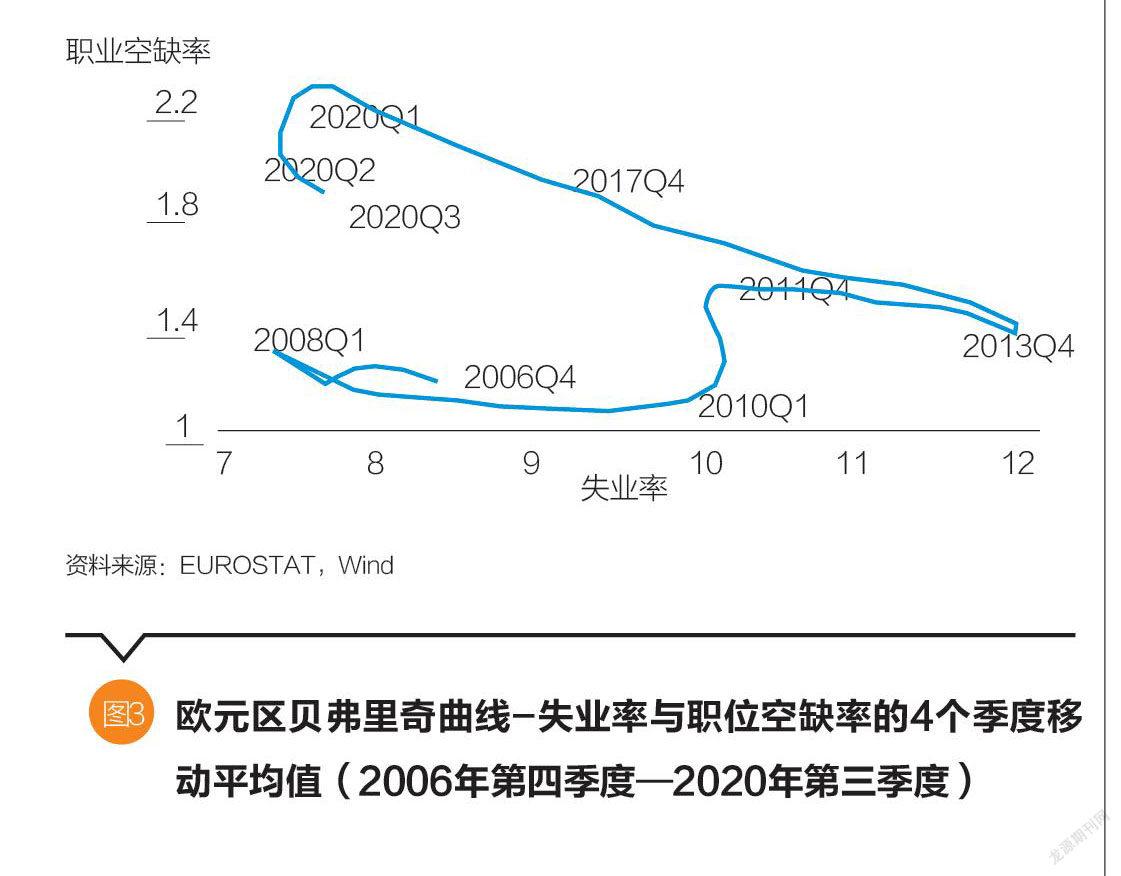

欧元区也呈现周期性失业特征。贝弗里奇曲线(Beveridge Curve)描述了职位空缺与失业率之间的关系,失业率沿着贝弗里奇曲线的移动被视为周期性失业,而贝弗里奇曲线的移动则被视为结构性失业。2020年三季度,欧洲疫情二次暴发,职位空缺率相比二季度进一步降低,同时失业率走高,沿着贝弗里奇曲线向右下方移动。2020年月度数据显示,欧元区失业率3月以来持续上升,由2月的7.2%上升至7月的8.7%,随后保持在8%以上,10月的失业率仍高达8.4%。

疫情加剧结构性失业和就业极化,影响工作形态

此次疫情中,提供大量中低技能职位的住宿和餐饮服务业、制造业、批发零售业受到沉重打击,数字经济优势凸显。疫情加速自动化应用,促进数字化转型和产业结构变化,造成容易被技术进步替代的常规性中等技能职位份额的相对收缩,加剧结构性失业和就业极化。在OECD有详细就业数据的5个国家中,英国4月中等技能岗位招聘比2月减少70.2%,降幅是低技能岗位的2.05倍、高技能岗位的1.43倍(如图4所示)。澳大利亚、加拿大、新西兰、美国中等技能职位的减少幅度也都高于低技能职位和高技能职位。

远程办公的发展可能会促进按时计薪工作向按业绩计薪转变,冲击40小时工作制。视频会议日活用户从2019年12月的1000万激增到2020年3月的2亿。随着远程办公的发展,未来按小时计薪的合同和每周40小时工作制的工作形态将减少,项目制/按业绩计薪类的工作将增加。调查显示,疫情后69%的工作人员赞成“按业绩计薪”。

弱势群体受影响更严重,就业市场不公平程度加剧

不同劳动群体在行业分布、工作性质、远程办公可行性、核酸检测可得性等方面的差异,导致细分领域的就业市场呈现结构性差异。

第一,疫情对中低收入国家、低收入群体的影响更为显著。中低收入国家和地区的医疗卫生条件落后,经济更为脆弱,远程办公条件更为缺乏,社会保障制度更为薄弱,一旦陷入疫情,就业市场会受到严重冲击。研究表明,工作时长的减少与核酸检测和有效追踪强度显著负相关,有效的检测和追踪能降低50%的工作时长损失,而这考验国家医疗卫生发展和管理水平。此外,远程办公能有效降低失业率,减少工作时长。但低收入国家2/3的工作缺乏远程办公需要的通信基础设施,而在高收入国家,该比例只有9.1%。同一国家和地区内,低收入群体更多从事劳动密集型低技能工作,受疫情影响首当其冲的也是这些群体(如图5所示)。

第二,受教育程度低的人群受疫情影响更大。教育水平是影响远程办公可行性、工作稳定性的重要原因,进而影响受疫情冲击力度。同等条件下,受过高等教育的劳动者拥有一份可遠程办公工作的概率比只受过初等教育的劳动者高40%以上,更易通过远程办公缓解疫情冲击。此外,高学历者拥有稳定工作的概率高于低学历者,失业风险更小,失业后获得失业补助的概率更高。OECD国家初等教育水平劳动者从事非正式工作的人员占比为44.3%,高等教育劳动者中该比例为28.54%。疫情暴发后,面对失业困境,从事正式工作的劳动者收到失业补助的可能性普遍高于从事非正式工作的劳动者,在爱沙尼亚、斯洛伐克等经济相对落后的中东欧国家,该差距在30%以上。

第三,疫情对女性劳动者影响更严重。在美国,2020年5月女性就业人数同比降低13.8%,而男性同比下降11.4%。一方面,疫情中受打击最大的服务业从业者以女性为主,全球范围来看,约有40%(5.1亿)的职业女性从事受疫情严重影响的住宿和餐饮服务业、批发零售、制造业、商业服务和行政活动行业,对于男性来说,这一占比是36.6%。另一方面,随着学校、托儿所等教育机构和照料机构的关闭,家庭照拂需求大增,对女性就业的压制作用大于男性。

第四,疫情对25岁以下青年劳动者影响更严重。青年劳动者(15至24岁)的失业率(13.6%)普遍高于25岁以上的劳动者(4%),疫情暴发后再就业难度加大。且全球3/4的青年劳动者没有正式工作,这使得他们面对疫情格外脆弱。再者,受疫情影响最为严重的四个行业中年轻劳动者更为集中,41.7%的青年劳动者从事住宿和餐饮服务业、制造业、批发零售业、商业服务和行政活动,高出25岁以上劳动者3.8个百分点。

各国应对措施

新冠疫情对劳动力市场的供需两侧带来沉重打击,主要国家都出台了力度空前、工具丰富、覆盖全面的政策,以纾困企业、降低失业、保障民生。宽松货币政策、灵活的监管政策和丰富的财政政策是各国应对新冠疫情冲击的主要工具,其中财政政策在应对疫情对就业的冲击中发挥着主导作用。疫情期间,发达国家、发展中国家平均财政刺激力度分别达到国内生产总值(GDP)的5%和2.3%左右,其主要形式包括减税降费、股本注资、债务担保、债务免除/延期、增加公共支出、增加公共部门就业、工资补贴、失业救助等。

纾困企业:采取经济救济、贷款、股本注资、降低商业银行资本管制等形式对战略行业、受疫情重创的行业和中小企业提供支持。在第二波疫情暴发前,法国自2020年3月以来为抗击新冠病毒所提供的援助已经花费4500亿欧元,相当于法国GDP的20%,主要措施包括减免企业税费、向困难企业提供股本投资、困难企业国有化、小微企业房租水电费减免等。德国启动总规模6000亿欧元的经济稳定基金计划,为公司的债券和其他债务提供高达4000亿欧元的担保,并有1000亿欧元专门用于企业的资本重组。美国通过援助金额达2.3万亿美元的《冠状病毒援助、救济和经济安全法》(CARES法案),其中3490亿美元用于为小企业提供可豁免的贷款和担保,以帮助小企业留住工人。

保护就业岗位:通过降低工时、工资补贴、减免税收和社保、员工留职税收抵扣、提供以留住劳工为前提的金融支持等政策,避免企业裁员。美国通过83亿美元的《冠状病毒防范和响应补充拨款法案》和1920亿美元的《家庭第一冠状病毒应对法案》,为因疫情影响无法工作的劳工提供2周带薪病假,感染者最多可获得3个月的紧急假(有2/3的薪水);薪资保障计划流动资金(Paycheck Protection Program Lending Facility,简称PPPLF)根据小企业管理局的薪资保护计划(Paycheck Protection Program,简称PPP),对向小企业发放贷款的金融机构提供流动性,激励小企业留住工人,避免裁员。英国对个人的补助力度是目前最大的,2020年3月至5月期间,英国政府支付自由职业者和强制休假职工80%的工资,最高可达每人每月2500英镑。澳大利亚投入4.5%的GDP(约860亿澳元)到工作保留工资补贴计划(Jobkeeper Wage Subsidies),允许企业从2020年3月30日起每两周向每名合格员工支付1500澳元,最长为6个月。7月,Jobkeeper计划推出2.0版本,延长到2021年3月,但在9月之后补贴额度开始降低。

保护在岗职工:主要措施包括鼓励远程办公、错峰办公、工作场所保持社交距离等。智利、厄瓜多尔、多米尼加等国都出台鼓励或要求远程办公的政策。马耳他更是为企业远程办公设施购置提供资金支持。

教育培训:针对受疫情影响严重的群体和失业者,多个国家和地区提供专门的教育培训资金,帮助受创劳工再就业。2020年7月17日,澳大利亚宣布将投入20亿澳元,为受到疫情影响的劳工提供培训,提升就业机会。冰岛政府投入2亿欧元,帮助疫情中失业的劳工参加培训、再教育,鼓励劳工发展新技能,在新型行业寻找工作。佛得角为服装、旅游行业提供6400万美元的财政支持,用于停职工人的工资补助和技能培训。

保障民生:通过发放现金、向停工工人支付工资、提供救助以及扩大失业保险的方式增加居民收入;通过减免居民医疗费用、债务延期降低居民支出。波兰向受疫情影响严重的企业工人以及自由职业者提供最高3个月的工资补贴,补贴额度为最低工资的50%到90%。美国通过CARES法,动用2680亿美元用于扩大失业救济金,2930亿美元用于向个人提供一次性退税。西班牙将失业保险扩大至之前不被覆盖的不满足最低缴费标准的人群,并为在国家紧急状态期间合同到期的短期劳工提供每人430欧元的津贴。

就业展望与影响分析

全球就业市场展望

2021年就业状况仍充满高度不确定性。一是全球疫情高峰并没有过去。2020年底,连续3周(12月14日至1月3日)单周全球新增确诊病例超400万,美洲新增确诊病例高位徘徊,东南亚地区新增确诊病例破纪录增长,非洲疫情也出现二次暴发。二是就业市场的恢复滞后于经济复苏。1990年以后,美国无就业复苏期不断拉长,就业恢复至危机前水平所需要的时间越来越长。欧洲二次疫情虽得到控制,但失业率仍居高不下,10月欧元区失业率仍高达8.4%,加上强制休假和失业补贴计划覆盖的劳工,总计23%的劳动者处于不工作状态。欧央行预测,2021年欧元区失业率将继续上升至9.3%,预计需要3年时间才能恢复至疫情前水平。三是就业政策到期后失业率可能反扑。职位保留政策在疫情期间非常流行,89%的OECD国家都实施了不同形式的职位保留计划,政策退潮后,若经济尚未完全恢复,失业率可能会出现反弹。尽管美国失业率自2020年6月已连续7个月下降,高盛预测薪酬保护项目资金的耗尽将带来大批失业,目前失业的1800万人中将有1/4进入永久性失业,OECD国家在2021年间失业率都将保持在金融危机期间的峰值水平。

就业新趋势对经济社会的影响

疫情的冲击还会影响中产阶层,抑制总需求的增长和通胀目标的实现。中产阶级是拉动消费和内需的发动机,是一国经济增长的主要力量。20世纪60年代,韩国、巴西拥有相似的收入水平和经济增长速度,巴西由于贫富差距大,一直到80年代,中产阶级占比只有29%,韩国则达到53%。韩国的中产阶级推动韩国从外需拉动型经济转向内需导向型经济,拉开了与巴西的距离。疫情后中产阶层受冲击将导致需求增长放缓,减少需求拉动型通货膨胀的发生。

降低劳动参与率和经济增长的就业弹性。就业极化造成中等技能劳动力失业,即使经济复苏也难以扭转该趋势。长久失业打击中等技能劳动者的就业积极性,降低整体劳动参与率。与此同时,技术进步带来的技能溢价,将增加高技能劳动者的供给,加快企业新技术的应用和产业结构升级,供需正向反饋提高高技能劳动者生产率,降低经济增长的就业弹性。

工资差距扩大,加剧贫富分化,引发民粹主义。弱势群体在疫情中最为脆弱并处于社会保障体系的边缘,疫情后尤其是就业政策退潮后,弱势群体的就业问题不容忽视,收入差距将进一步拉大。此外,疫情带动数字化加速、产业结构升级对高技能劳动者的相对需求增加,引发高技能劳动者技能溢价增加,也将扩大工资和收入差距。由此带来的贫富差距拉大推高民粹主义,增加社会的不稳定因素。

疫情过后,这些影响将依然存在,值得各国政府在制定货币政策、收入分配制度、社会保障和救助政策、技术创新引导政策时深思。同时,全球劳动力市场的趋势性变化可能意味着外需持续疲弱,对我而言,要加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。要改革收入分配制度,提高劳动收入份额,扩大中等收入阶层,积极扩大内需,引导科技创新方向,鼓励为基层群众创造就业机会的科技进步,推动包容性增长。

(张晓艳为中国人民银行金融研究所副研究员,舒蕾为中国人民银行金融研究所研究人员。本文内容为作者个人观点,不代表所在单位意见。本文编辑/谢松燕)