汽车自驾运动营地的产业学释义、类型与发展路径

2021-09-16舒建平张小从

卢 军,舒建平,张小从

汽车自驾运动营地的产业学释义、类型与发展路径

卢 军1,舒建平2,张小从2

1.四川工商学院,四川 成都,610000;2.成都体育学院,四川 成都,610041。

本研究采用文献资料法与专家访谈法,以产业学为基本理论,为解决汽车自驾运动营地在顶层设计与产业发展方面的问题提供理论指导。认为“露营”“旅游”与“汽车”三大元素在经济与文化方面的发展与融合是营地多种名称与内涵形成的根源;汽车自驾运动营地的产业学释义是指以汽车营地为载体、以自驾运动参与体验为主要形式,以运动休闲产业为主导产业,集运动、休闲、娱乐、旅游、健康、教育等于一体的产业空间。类型主要包括健身颐养型、休闲娱乐型、赛事体验型、教育培训型与极限挑战型5类。提出汽车自驾运动营地的发展路径的逻辑起点是运动休闲产业的生产要素;理论、制度与科技创新是营地产业集聚与融合发展的第一动力;营地发展的核心目标是“两创三效应”。

汽车自驾运动营地;运动休闲产业;产业集聚;产业融合

2017年7月,国家体育总局等8部委联合发布的《汽车自驾运动营地发展规划》[1],标志着我国汽车露营地将作为体育产业出现在人们的视野。2018年6月,国家体育总局颁布了《关于加快推动汽车自驾运动营地产业发展的通知》[2],指出我国已经形成了全国“三圈三线”的营地空间布局。汽车自驾运动营地具有空间小、分布广的特点,其“蚁穴”式的产业分布形态将会催生巨大的消费市场。汽车自驾运动营地能够与山地户外运动产业、冰雪运动产业、水上运动产业、航空运动产业与汽摩运动产业协同发展,是人们接触、体验到深度参与各类体育运动项目的有效途径,有助于全面铺开体育消费市场。

但目前我国汽车自驾运动营地的发展尚处于探索阶段。由于汽车自驾运动营地缺乏基本理论问题的研究,导致其顶层设计与产业发展面临方向性的问题。基于此,本研究对汽车自驾运动营地的概念、类型与发展路径等基本问题进行了分析。

1 “营地”名称及内涵的辨析

1.1 问题:名称混乱,内涵不一

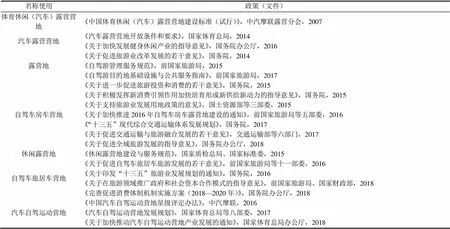

“营地”的名称与内涵在政界与学界都出现了较为混乱的现象,政界使用较多的名称主要有“自驾车房车营地”“自驾车旅居车营地”与“露营地”等(如表1),学界使用较多的名称包括“露营地”“房车营地”“汽车营地”“汽车露营地”与“房车露营地”(如图1)。不仅“营地”名称使用混乱,而且不同政府部门、协会与企业、学术人员对“营地”内涵的理解都具有差异性。

表1 国家层面相关政策(文件)“营地”名称使用情况

图1 中国知网相关研究“营地”名称使用统计(单位:篇)

1.2 厘辩:多种名称及内涵形成的根源

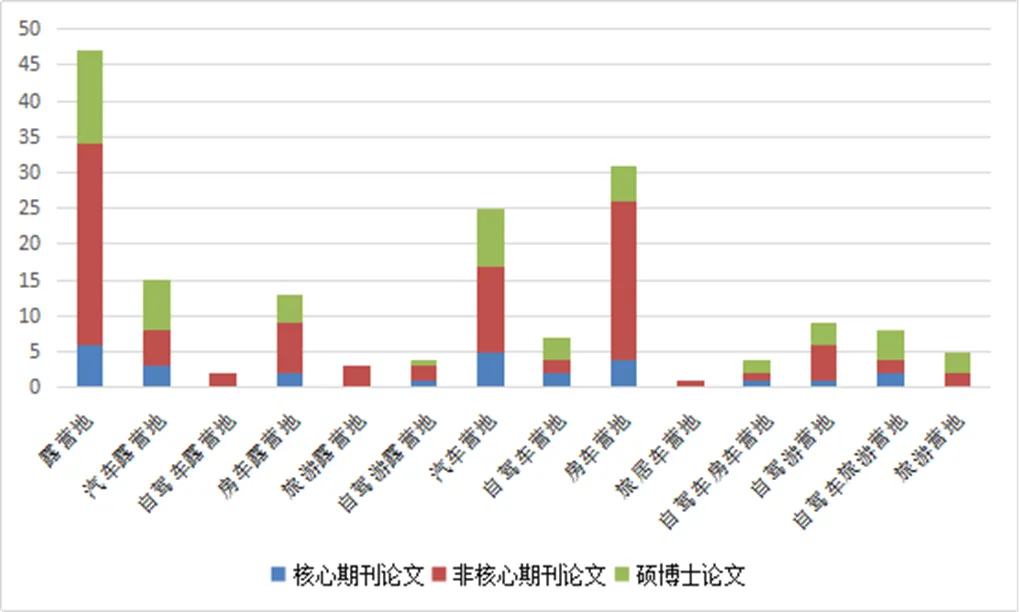

为了支撑政府部门与协会组织政策制定更加规范、企业发展方向与商业模式更加明晰,理清“营地”的名称与概念就尤为必要,这能够洞察“营地”长期以来的发展规律以及今后在我国的发展趋势。“营地”多种名称与内涵的形成与“露营”“旅游”以及“汽车”三大要素有着不可割裂的关系,其相关社会活动的出现与产业的催生、发展对“营地”名称与内涵的形成具有主导作用。(如图2)

图2 “露营”“旅游”与“汽车”之间的关系

1.2.1 单一词缀的营地名称及内涵 “露营地”“旅游营地”与“汽车营地”是三个单一词缀的基本营地名称,分别以“露营”“旅游”“汽车”为词缀,但是随着相关社会活动与产业的不断发展与变化,有的较为常用,有的逐渐淘汰。(如表2)

表2 “营地”名称构词解析

露营(camping)原指早期人类社会在战争、游牧、迁移等社会活动和军事活动过程中在野外搭建的临时性设施[3],[4],广泛存在于各个国家与地区;后期在殖民活动与垦荒活动中,拓荒者们要不同程度地依赖露营进行野外生活[5]。1860年,近代露营起源美国,最初目的是为了提高青少年的健康水平,随后发展成为逃离闹市、亲近自然的一种游憩方式。露营与许多体育运动方式一样,是从人类社会生活与生产活动中演化而来,在新时代具有众多非生产性的功能,如教育、休闲、娱乐等。伴随着多种目的的露营活动的演进与发展,“露营地”应用而生,该名称在这一时期被广泛的使用。

近代旅游时期,旅游逐步发展成为有组织的商业行为,即旅游业诞生。无论国外还是国内,旅游业的快速崛起对营地的发展产生了巨大的推动作用:国外公共营地在经营压力下从简单的帐篷供给发展到配套设施多样化的旅游目的地,以满足游客亲近自然和社会交往的旅游需求[6];我国也将营地作为旅游景区的基础服务设施进行建设。在旅游时代背景下,“旅游营地”成为一段时期的代名词。

20世纪早期,汽车在西方发达国家很快进入普及阶段[7];2003年,中国汽车工业出现“井喷式”发展,私家车成为乘用车选购的主流[8]。不同时期汽车的社会普及对中外的旅游活动与露营活动产生了巨大的影响,服务于车辆停靠与补给成为营地的重要功能。因此,“汽车营地”“自驾车营地”“房车营地”与“自驾车房车营地”等名称的使用主要是受到汽车工业文化的熏陶。

1.2.2 组合词缀的营地名称及内涵 “露营”“旅游”“汽车”两两结合,分别形成了“露营旅游”“自驾游、房车旅游”与“汽车露营”三个组合词缀(如图2),其所形成的营地名称都是当今使用较为频繁的名称。其主要原因是露营产业与旅游产业的跨界融合,以及汽车消费热潮对露营与旅游产生的强烈刺激,从而形成了一系列行业内的经济与文化反应。(如表2)

(1)“露营旅游”与营地。“露营”与“旅游”并没有明确的界限,其被公认为世界上从未衰败过的四大旅游项目(休闲、露营、野餐、漂流)之一,同时,也是森林公园、自然保护区等旅游景区的重要活动项目之一[9]。但是,随着世界旅游产业的蓬勃发展,“露营”不再仅仅是一个项目,而被认为是“旅游”的一种形式,称之为“露营旅游”。相关学者与业内人士认为,露营旅游是指摆脱传统的住宿方式,主要依赖可移动的设施设备,在户外开展的一种集观光、度假、健身、娱乐等于一体的综合性旅游休闲活动[10][11],同时是生态旅游的重要形式[9][12]。在国内,“露营旅游”被纳入国家鼓励发展的旅游产业目录中。因此,在“露营”与“旅游”交融发展的背景下,出现了“旅游露营地”与“自驾游露营地”的营地名称。

(2)“自驾游、房车旅游”与营地。自驾游与房车旅游源于20 世纪初的美国,90年代在国内兴起。普瑞迪克斯(Prideaux)[13],赵鹏[14],马铭嘉[15],陶云飞[16]与刘欢[17]等学者从不同的侧重给予自驾游不同的定义,尽管组织形式、出行时间、参与目的、活动内容等都不尽相同,但是一致认为自驾游必须是以汽车为主要交通工具、自己驾驶为主要手段;房车旅游与自驾游的内涵基本一致,只是交通工具不同,房车是集住宿、餐饮、运输、娱乐为一体的旅行车[18]。由此可见,汽车的普及快速改变着人们的生活与生产方式,对旅游产业的形态与功能也产生了新的需求,自驾游与房车旅游顺应时代而开启全新的旅游模式。在这一模式的影响下,便出现了“自驾游营地”与“自驾车旅游营地”的营地名称。

(3)“汽车露营”与营地。汽车露营是由汽车文化繁衍出来的一种新的文化形式,是以汽车为载体的露营生活[19]。从文化层面来讲,它是一种文化消费,其实质是一种消费的符号[20],“露营”与“汽车”的结合正是在这种消费符号不断更迭中实现的。露营最开始是上层中产阶级以上人群的休闲活动方式,是时间与金钱的象征,是区分普通中产阶级与工人阶级的符号。因此,富人们开创了参与露营的不同方式,经历了“马车”“火车”“汽车”的时代,显然,当今汽车露营已经脱去贵族符号,成为普通人群的消费方式。“露营”与“汽车”的结合具有跨时代的意义,汽车露营尽管在我国刚刚开始普及,但已经是现今世界上大众普遍消费的户外休闲形式,尤其是“帐篷+床”T型模式的发明迎来了新露营时代,房车露营由此诞生,自驾车与房车露营成为并驾齐驱的两大露营模式。因此,也就出现了“汽车露营地”“自驾车露营地”与“房车露营地”等名称。

1.2.3 营地名称及内涵多样性与规范性的统一 综上所述,不同的营地名称与概念产生的时间都较为接近(甚至有的同时产生),大部分都被沿用至今;并且,营地的不同名称与概念都是在一定的经济与文化背景下形成的,具有独立的经济与文化属性。因此,无论是国外还是国内,政界与学界对营地名称的使用以及概念的诠释并没有统一。

研究认为,营地名称及内涵很难统一,也没有必要统一。无论是哪一类名称,它们所指代的都是同一个事物、其含义基本一致,只不过是营地主题各有侧重,功能也不尽相同。保持营地名称与内涵的多样性能够推动营地跨界融合的实践探索,促进营地商业模式的多样发展。但是,对于营地名称的使用需要进一步规范,无论是政策制定还是学术研究都应该明确不同的营地名称,所对应的不同内涵与功能,否则将会给营地的实践发展带来困惑。

1.3 诠释:“汽车自驾运动营地”的概念及内涵

1.3.1 “汽车自驾运动营地”概念提出 上述研究对于解释“汽车自驾运动营地”名称与概念的提出具有重要的铺垫作用,主要反映我国营地的发展历史以及引申未来的发展方向。

2017年7月,国家体育总局等8部委联合发布的《汽车自驾运动营地发展规划》首次提出汽车自驾运动营地的概念:汽车自驾运动营地是指以汽车营地为载体、以自驾运动参与体验为主要形式、以向大众提供相关健身休闲产品和服务为主要内容的健身休闲基础设施[1]。“汽车自驾运动营地”名称与概念的提出,既是对传统营地的继承,也是探索营地发展的新道路。

“露营”与“旅游”在国外与国内都有着深远的历史,但是“近代露营”与“近代旅游”几乎出现在同一时间,前者始于19世纪60年代,后者始于19世纪40年代。起初,两者的参与目的、活动形式与内容还存在着较大的差异,但是随着休闲时代的快速到来,两者逐步出现了交融发展的趋势。尽管“营地”的名称及内涵有着较大的差异,但是其基本概念并没有太大争议,一般认为营地的发展是随着国际露营运动以及自驾车旅游的发展应运而生的,它是自驾车旅游发展的必然产物,营地是指在自驾车旅游线路上,依托旅游交通干线和风景优美之地或者在旅游景区附近开设的,有一定场地和设施条件,可以为自驾车爱好者提供自助或半自助服务的,具有特定主题复合功能的旅游场所,其主要服务项目包括住宿、露营、越野、休闲、餐饮、娱乐、度假、户外运动等[21]。从营地的概念上来看,无论是营地的产生动因,还是营地的建设选址与服务功能,都表明营地已经是“露营”与“旅游”的共同载体,是移动文化与地域文化的碰撞和组合。

在宏观政策的引导下,我国营地产业集中力量发展十年有余,积极吸取国外先进的经验,突破了营地从无到有的历史。但是,跟欧美国家相比,目前我国营地在数量上与质量上仍然存在较大的差距。数量上,截止2017年(最新数据)我国营地共有1273个,其中建成的有825个,具有完备“体育运动休闲”功能的营地却很少;质量上,我国营地早期发展主要依托旅游产业,发展过程中更多注重营地的“餐饮、住宿、观光”等静态的休闲方式,忽略了“休闲体育”为主的动态的休闲方式,换言之,其发展缺少了露营产业的核心内容。

当前,“露营”的相关活动已经无法满足营地快速发展的诉求,在全民健身与健康中国两大背景下,营地作为承接健身休闲市场拓展的主要载体,应当主动串联关联体育产业,发挥其引领带动作用。因此,“汽车自驾运动营地”的名称与概念应用而生。

1.3.2 “汽车自驾运动营地”概念释义 “汽车自驾运动营地”的概念在不同的学科视角下就会有不同的释义。社会学视角下,可以认为“汽车自驾运动营地”是人们社会交往与生活的空间;文化学视角下,可以认为其是地域文化、运动文化与汽车文化等传播与交流的新载体。鉴于“汽车自驾运动营地”当前在我国面临的主要问题是产业发展,有必要在产业学的视角下对其进行释义。

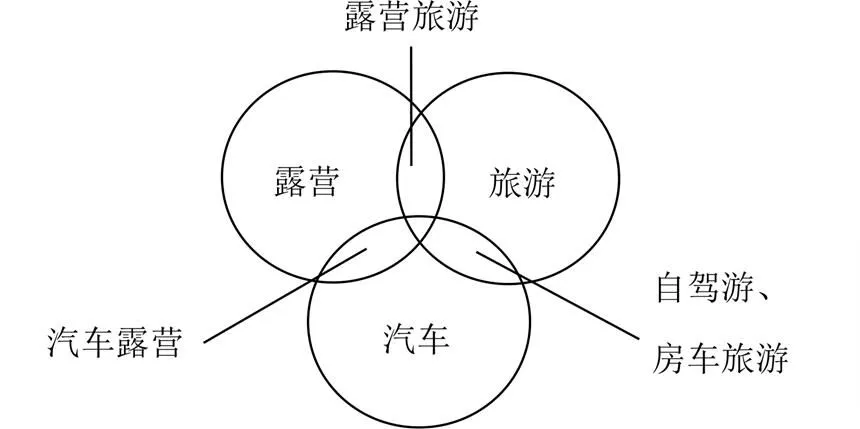

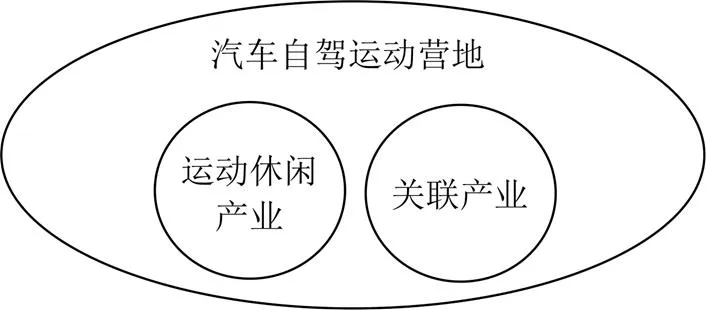

对“汽车自驾运动营地”的产业学释义主要包括:(1)突出营地的主导产业;(2)分析营地产业空间规模;(3)强调主导产业引领的产业集聚与产业融合。研究认为,对于汽车自驾运动营地来说,应当突出运动休闲产业的重要性,它是“汽车自驾运动营地”提出到立足的根本,更是其建设与发展的核心。因此,结合《汽车自驾运动营地发展规划》给出的概念,提出“汽车自驾运动营地”的定义:以汽车营地为载体、以自驾运动参与体验为主要形式,以运动休闲产业为主导产业,集运动、休闲、娱乐、旅游、健康、教育等于一体的产业空间。(如图3)

图3 汽车自驾运动营地概念释义图

1.3.3 “汽车自驾运动营地”概念内涵

(1)汽车自驾运动营地的主导产业:运动休闲产业。

运动休闲产业是以体育运动资源为基础,以休闲环境塑造为依托,提供满足社会公众运动休闲参与直接需求的服务和产品的一系列经济活动,是体育产业的重要组成部分,主要包括健身休闲业、竞赛表演业、运动教育与培训业、运动健康促进业、运动休闲用品制造业和运动休闲场馆服务业等[22]。研究认为,由于汽车自驾运动营地主要提供的是服务类产品,运动休闲用品制造业不会发展成为营地的主导产业。

当前,我国运动休闲产业与其它休闲产业相比较具有更大的市场潜力,在未来一段时期,其市场需求随着人们收入的增加与消费观念的转变有着进一步扩大的趋势;与营地“住宿、餐饮、观光”等传统的业态相比,运动休闲产业的创汇能力与产业经济效益更具备优势;运动休闲产业在整个体育产业中覆盖范围广,并且其产业规模具有迅速扩张的趋势;运动休闲产业与旅游业,文化业,健康业,教育业,以及农、林、牧、渔业等产业有着高度的关联性。因此,从市场潜力、相对优势、产业规模与产业关联四个方面来看,汽车自驾运动营地的主导产业选择更加倾向于运动休闲产业。

预计到2020年我国营地数量将突破3000个,中国营地行业市场规模将达万亿级别[23]。与此同时,到2025年,我国健身休闲产业总规模计划达3万亿[24]。因此,汽车自驾运动营地在建设的过程中,应当充分根植地域的历史文化、优势资源、政策制度与社会网络[25],培育(或依托)具有本土特色的运动休闲产业,在产业集聚效应下形成一批具有核心竞争力与永续发展的产业生态圈,通过创新产业融合模式拓展产业链,促进汽车自驾运动营地的模式创新与效益创收,从而也对健身休闲产业的总规模做出相应的贡献。

(2)汽车自驾运动营地的产业空间规模

产业空间规模的大小不是绝对的,而是相对的。从理论上来看,如果营地的地理空间能够满足运动休闲产业及关联产业等项目的需求,那么该汽车自驾运动营地本身就是一个产业集聚空间,其内部应该是以营地为支撑平台,形成运动休闲产业与关联产业融合发展;如果营地的地理空间不能满足运动休闲产业及关联产业等项目的需求,那么该汽车自驾运动营地应当与运动休闲产业及关联产业形成产业集聚。

从产业空间的实际形成过程来看,我国传统营地产业在一段时期的发展中形成了一定的产业特征与产业思维,还无法直接形成一个产业集聚空间,在向汽车自驾运动营地转型升级的过程中,需要与运动休闲产业及关联产业形成产业集聚。将汽车自驾运动营地直接打造成以运动休闲产业为主导产业的产业集聚空间是最理想的产业发展模式,这将是继城市运动休闲产业集聚空间(大型体育场馆、运动中心、体育综合体等)与乡村运动休闲产业集聚空间(运动休闲特色小镇)之后的,灵活性强、引领性强、关联性强的又一集聚空间。

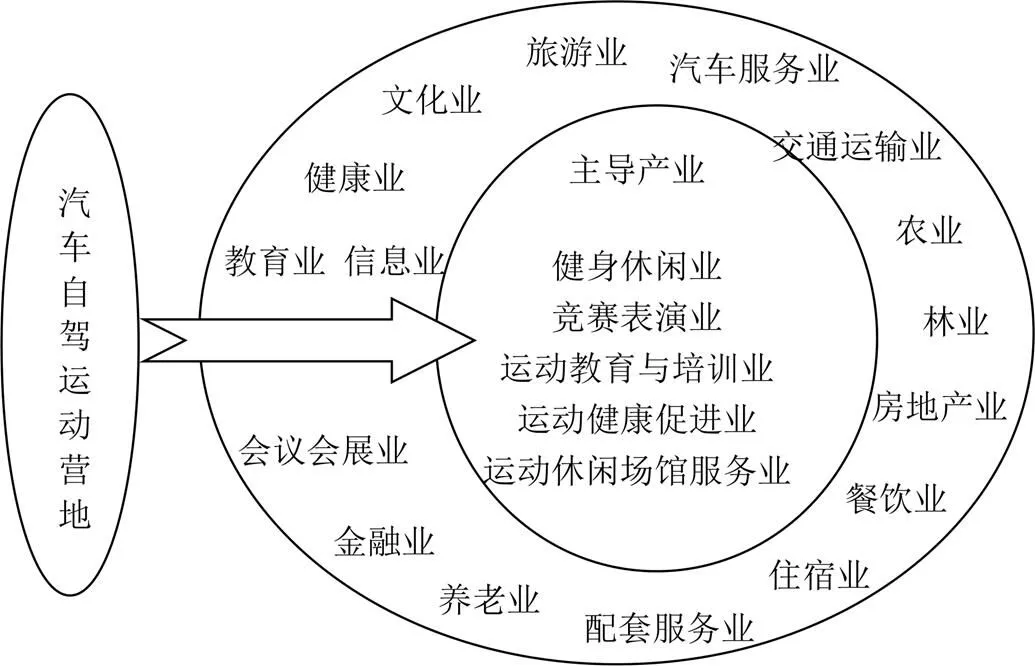

(3)运动休闲产业引领营地产业的集聚与融合发展

运动休闲产业引领营地产业集聚发展主要是指导营地的地理空间不能满足运动休闲产业及关联产业等项目需求的情况,此时的营地主要依托运动休闲产业及关联产业来实现营地的“体育运动”功能与服务,这属于广义的“汽车自驾运动营地”。(如图4)

图4 广义“汽车自驾运动营地”

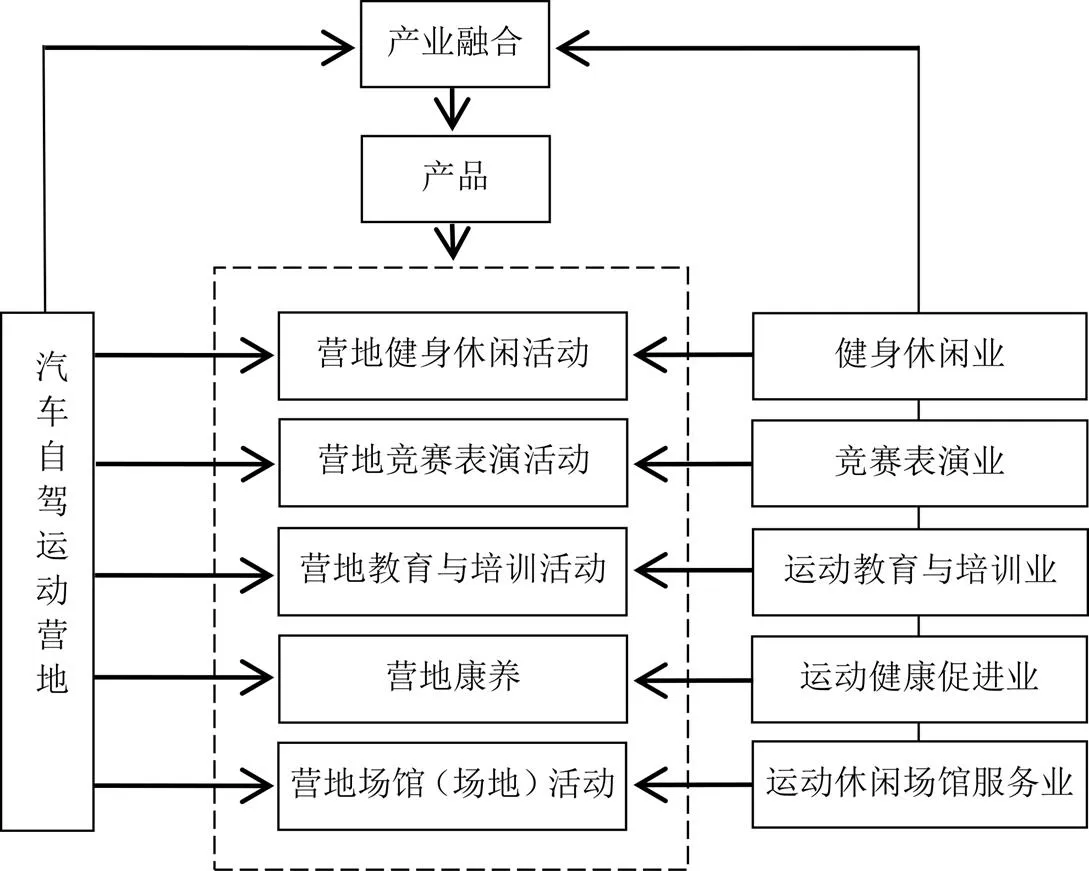

运动休闲产业引领营地产业融合发展主要是指导营地的地理空间能够满足运动休闲产业及关联产业等项目需求的情况,在汽车自驾运动营地这个独立的产业空间内,运动休闲产业与关联产业最终会形成融合发展,从而形成各类运动休闲产品与服务,这属于狭义的“汽车自驾运动营地”(如图5)

图5 狭义“汽车自驾运动营地”

广义“汽车自驾运动营地”的建设要注重运动休闲产业主导的产业集聚发展,特别是在传统营地转型升级阶段具有重要的作用。产业集聚主要反映了产业之间产生的“物理反应”,直接影响营地的产业布局与产业协同。因此,广义“汽车自驾运动营地”的建设的核心在于跟不同运动休闲产业以及配套服务产业之间的产业组合。上述研究表明主导汽车自驾运动营地的运动休闲产业包括健身休闲业、竞赛表演业、运动教育与培训业、运动健康促进业与运动休闲场馆服务业;配套服务产业主要包括旅游业、文化业、健康业、教育业、信息业、房地产业……(如图6),不同的配套服务产业对主导产业的贡献度是不同的。

图6 汽车自驾运动营地产业集聚发展

狭义“汽车自驾运动营地”的建设要注重运动休闲产业主导的产业融合发展,真正的将营地作为一个产业集聚空间进行建设。产业集聚主要反映了产业之间产生的“化学反应”,有助于营地内部产业结构的优化升级与产品创新。因此,狭义“汽车自驾运动营地”建设的核心在于跟不同的运动休闲产业跨界融合所创新出的运动休闲产品,其主要包括营地健身休闲活动、营地竞赛表演活动、营地教育与培训活动、营地康养、营地场馆(场地)服务等。(如图7)

图7 汽车自驾运动营地产业融合发展

2 汽车自驾运动营地的类型

对汽车自驾运动营地进行分类主要是为营地的空间布局、主题与功能建设、产业集聚、产业融合以及后期的运营管理提供相应的指导作用。汽车自驾运动营地的分类方法主要包括两种:(1)是按照体育资源自然属性进行分类;(2)是按照体育运动价值进行分类。由于众多运动休闲项目(尤其是户外运动项目)的体育资源自然属性的边界越发模糊,按照体育自然资源属性对营地进行分类会严重限制营地的项目选择以及相关产业的发展。因此,研究按照体育运动价值将汽车自驾运动营地分为健身颐养型汽车自驾运动营地、休闲娱乐型汽车自驾运动营地、赛事体验型汽车自驾运动营地、教育培训型汽车自驾运动营地与极限挑战型汽车自驾运动营地5个基本类型。在实践中,大多汽车自驾运动营地会根据地域根植性特征选择特色运动休闲产业,在规划建设时兼具多种体育运动功能,具有一定的复合功能特征,但总体上不影响营地的运营管理。

2.1 健身颐养型汽车自驾运动营地

健身颐养型汽车自驾运动营地,是指以运动医疗、运动康复、运动疗养等项目为主导,集聚(或融合)关联产业,打造营地运动健康产业链,满足消费者身心健康恢复、康体养生、强身健体等需求的营地。其主导产业为运动健康促进业,当前在我国属于新兴产业,具有消费人群少但消费产品高端的特征。

该营地对环境质量要求很高,应当结合森林康养、阳光康养、温泉康养、中医药康养与民族宗教传统养生等资源相结合;营地产业方面应当注重与房地产业、度假产业等高端产业的集聚发展,一方面能够获得充裕的建设资金,另一方面可以集中高端消费市场。

2.2 休闲娱乐型汽车自驾运动营地

休闲娱乐型汽车自驾运动营地,是指以运动休闲项目为主导,集聚(或融合)关联产业,打造营地运动休闲娱乐产业链,满足消费者休闲娱乐需求的营地。其主导产业为健身休闲业,主要包括运动休闲活动、民族民间体育活动以及其它体育休闲活动。

该营地的建设应当顺应全民健身的趋势,服务对象应当覆盖“全民”,注重年龄、性别与身份的差异性,这也决定了该类营地项目的多样性,因地制宜选择水域运动项目、山地户外运动项目、冰雪运动项目与空域运动项目等,项目的组合不需要过于专业化,而是更加注重项目的体验性。

2.3 赛事体验型汽车自驾运动营地

赛事体验型汽车自驾运动营地,是指以体育赛事为主导,集聚(或融合)关联产业,打造营地体育赛事产业链,为消费者提供直接或间接的赛事体验服务营地。其主导产业为竞赛表演业,包括以“观赏”形式为主的职业体育竞赛表演活动和以“参与”形式的群众性体育赛事活动。知名赛事能够成为一座城市的名片,同样能够提升营地的曝光度与知名度,为营地吸引大量的流量。

打造赛事体验型汽车自驾运动营地需要注意几个重点:(1)营地地理空间的自然环境与空间规模是竞赛表演业选择的主要限制因素,自然环境与空间规模都决定了体育项目的类型,空间规模影响产业的集聚与融合;(2)培育(或依托)核心的体育赛事IP,通过联赛的形式以及营地之间的区域互动延长赛事周期,既要通过赛事本身获得直接利益,也要带动关联产业的发展获得间接利益;(3)在规划中要对营地的赛后利用未雨绸缪,要注重培育赛事衍生出来的运动休闲价值,延长营地的相关产业链。

2.4 教育培训型汽车自驾运动营地

教育培训型汽车自驾运动营地,是指以运动项目技能训练、运动教育与培训为主导,集聚(或融合)关联产业,打造营地教育与培训产业链,提供青少年户外教育、体育兴趣课堂、户外拓展培训与专业运动队集训等服务的营地。其主导产业为体育教育与培训业,该产业当前在我国的市场需求不断增加,而体育场地资源相对紧张,这就为营地教育与培训提供了良好的机遇。

该类营地在经营管理中需要对消费主体进行细分,专业运动队集训一般对场地的要求较高,注重训练保障、医疗保障与科技服务等基础设施;户外教育、体育兴趣课堂与户外拓展培训等对户外运动指导员、体育社会指导员及其它方面的专业人才要求较高,这也是当前营地教育发展的瓶颈之一。

2.5 极限挑战型汽车自驾运动营地

极限挑战型汽车自驾运动营地,主要是指服务于登山、探险与猎奇等挑战性高、危险性强、专业性突出的极限运动的营地。在营地布局方面,具有项目的指向性,一般分布在山地、丛林、沙漠等开展极限运动项目的附近;在营地产业方面,更加注重机动车的维修与保养,食物与专业技术装备的补给、金融保险、医疗与急救等;在市场方面,由于受众范围较小,应当借助极限运动区域的知名度,集中于欧美等国家的极限运动爱好人群。

3 汽车自驾运动营地的发展路径

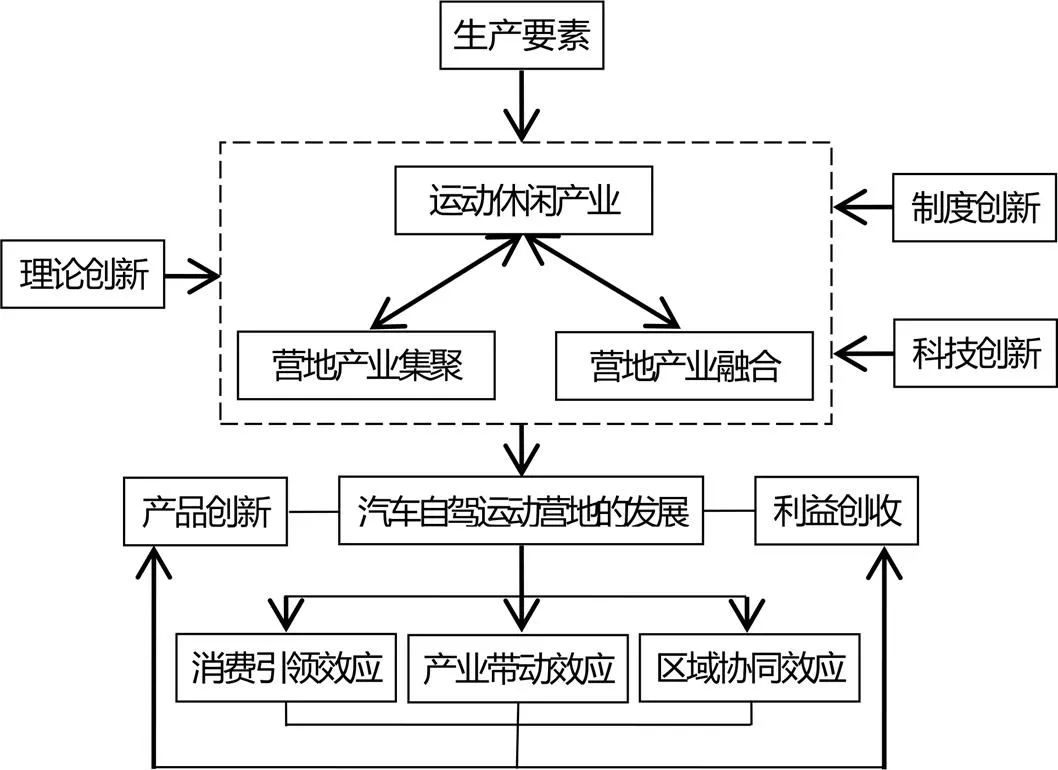

图8 汽车自驾运动营地的发展路径

汽车自驾运动营地的建设已经不能单纯地停留在资源开发与规划建设的层面,为了极大催生营地在激发健身休闲产业发展活力、带动产业提质增效、释放消费潜力、打造经济增长新动能等方面的强进动力,应当将其建设放在整个运动休闲产业发展的系统中。因此,为剖析其产业发展规律与实现发展目标,本研究构建了汽车自驾运动营地的发展路径。(如图8)

3.1 汽车自驾运动营地发展的逻辑起点是运动休闲产业的生产要素

运动休闲产业作为汽车自驾运动营地的主导产业,其生产要素是汽车自驾运动营地发展最直接和最基本的单位,是其生产运动休闲产品与服务所需要的各种社会资源,主要包括劳动力、土地、资本、企业家才能等基本生产要素,技术与信息作为相对独立的生产要素投入生产;由于服务业为主的运动休闲产品生产与消费的同时性,可将消费者的消费行为视为“生产”的一个必须环节[26],消费人流也视为一定的生产要素。因此,汽车自驾运动营地的发展需要树立共生与共享的理念,生产要素主要从政府、企业、居民与消费者四个方面获得,并且要在营地产业集聚与产业融合发展中实现社会资源的共享。

3.2 理论、制度与科技创新是营地产业集聚与融合发展的第一动力

上述研究已经表明,运动休闲产业主导的营地产业集聚与产业融合是今后我国营地发展与变革的两大模式。在汽车自驾运动营地发展的实践中,理论创新要求营地企业能够对其发展规律与变化趋势做出新的揭示和预见,对其原有的产业体系或框架做出新的突破;制度创新意味着营地企业需要一个良好的制度环境;科技创新要求营地企业不断改善生产方式与经营管理模式。当前,国家已经出台一系列的政策制度与标准规范来支持汽车自驾运动营地的发展,从制度上为营地提出了全新的发展道路,理论创新与科技创新能够进一步推动汽车自驾运动营地产业集聚与融合发展,促进原有营地产业结构升级,从而实现营地产品创新与利益创收的目标。

3.3 汽车自驾运动营地发展的核心目标是“两创三效应”

研究认为在整个运动休闲产业发展的系统上,汽车自驾运动营地占据了重要的地位,未来的核心发展目标是“两创三效应”,“两创”包括实现营地的产品创新与利益创收,“三效应”包括发挥营地的消费引领效应、产业带动效应与区域协同效应。其中,消费引领效应是指将营地消费作为体育消费的引子,转变培育体育消费的方式;产业带动效应是指营地产业在与关联产业的集聚与融合发展中发挥纽带作用;区域协同效应是指利用全国“三圈三线”的营地空间布局促进区域经济与文化的流动。但是,只有真正发挥了营地的三大效应,营地才能够实现产品创新与利益创收。

4 结 语

汽车自驾运动营地是我国体育产业发展的新鲜血液,对于培育大众体育消费理念以及推动我国体育产业结构改革具有重要的作用。汽车自驾运动营地的理论与实践要统筹兼顾,但是当前国内研究关于营地(包括汽车自驾运动营地)的基础理论研究缺乏深度。本研究通过理清营地不同名称与内涵形成的根源,探讨汽车自驾运动营地概念的释义与内涵,建设性提出汽车自驾运动营地的类型与发展路径,旨在为与汽车自驾运动营地发展息息相关的政界、学界与商界提供基本理论指导,从而共同促进汽车自驾运动营地的发展。

[1] 国家体育总局等八部门.汽车自驾运动营地发展规划[EB/OL]. [2017-07-07].http://www.sport.gov.cn/n316/n336/c813841/content.html.

[2] 国家体育总局.体育总局办公厅关于加快推动汽车自驾运动营地产业发展的通知[EB/OL]. [2018-06-11].http://www.sport.gov.cn/n316/n336/c862371/content.html.

[3] Beltane CL, K Lessing LL.Satisfaction in camping: a conceptualization and guide at social research[J]. Journal of Lesure Research, 1969, 5(02): 348~364.

[4] Doorman PW.Measurement and meaning of recreation satisfaction: a case study of camping research[J].Environment and Behavior, 1979, 11(04): 483~510.

[5] Alice DR.A camping manual[M].New York: A.S. Barnes&company, 1943: 3~4.

[6] GARST B A, WILLIAMS D R, ROGGENBUCK J W. Exploring early twenty-first century developed forest camping experiences and meanings[J]. Leisure Sciences: An Interdisciplinary Journal, 2010, 32(01): 90~107.

[7] 于海波,吴必虎.国外自驾游研究进展[J].旅游学刊,2011,26(03):55~61.

[8] 王 刚,敖丽红.辽宁沿海经济带自驾游产业与旅游景区联动发展问题研究[J].经济研究参考,2013(27):76~80.

[9] 胡卫华,吴楚材.中国野营旅游的可持续发展对策[J].资源与产业,2010,12(03):118~122.

[10] 焦玲玲,章锦河.我国露营旅游发展与安全问题分析[J].经济问题探索,2009(04):92~95.

[11] 张 婷,覃林华.桂林发展露营旅游初探[J].旅游论坛,2009,2(06):917~921.

[12] 白鹤举.生态旅游露营环境责任行为研究——戴维·A.芬内尔《生态旅游》探微[J].新闻爱好者,2019(06):114~115.

[13] Prideaux B, Wei S, Ruys H. The senior drive market in Australia[J]. Journal ofVacation Marketing, 2001, 7(03): 209~219.

[14] 赵 鹏,李 享,刘 磊.旅行社与汽车俱乐部经营自驾车旅游的比较研究[J].旅游学刊,2008(01):76~80.

[15] 马铭嘉,张 兵,王玮林,胡光英.从自驾游的理念论元江县旅游业的开发与保护[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2008,10(02):101~104.

[16] 陶云飞,刘 玲,陈晓琴.成都自驾车旅游发展初探[J].消费导刊,2009(16):5.

[17] 刘欢.国内自驾游研究进展[J].经济研究导刊,2011(18):168~170.

[18] 魏 翔,王绍喜.房车旅游在中国大陆的发展及其战略相互性分析[J].旅游学刊,2005(05):81~86.

[19] 翟水保.汽车露营发展研究[J].体育文化导刊,2010(08):18~21.

[20] 谭玉梅.美国汽车露营的符号消费性及对中国的启示[J].北京行政学院学报,2012(05):111~113.

[21] 陆 军.广西自驾车旅游营地发展研究[J].旅游学刊,2007(03):35~39.

[22] 张 雷.运动休闲特色小镇:概念、类型与发展路径[J].体育科学,2018,38(01):18~26+41.

[23] 张利民.新政策加持汽车自驾运动营地产业迎来爆发式增长 [EB/OL]. [2018-06-29].http://finance.people.com.cn/n1/2018/0629/c1004-30095389.html.

[24] 国务院办公厅.关于加快发展健身休闲产业的指导意见[EB/OL]. [2016-10-28].http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-10/28/content_5125475.htm.

[25] 卢 军,舒建平,张小从.根植性视角下我国汽车自驾运动营地建设机理及对策[J].成都体育学院学报,2020,46(01):72~77.

[26] 鲜 一,程林林.体育特色小镇业态选择——基于产业集聚与区位理论视角[J].体育与科学,2018,39(03):60~68.

The Interpretation of Industry Science, Category and Development Path about Auto Sports Recreational Vehicle(RV)Campcite

LU Jun1, SHU Jianping2, ZHANG Xiaocong2

1.Sichuan Technology and Business University, Chengdu Sichuan, 610000, China;2.Chengdu Sport University, Chengdu Sichuan, 610041, China.

This study adopts the method of literature review and expert interview, taking industry science as the basic theory, to provide theoretical guidance for solving the problems in top-level design and industrial development of Auto Sports Recreational Vehicle(RV)Campcite. The development and integration of the three elements “camping”, “tourism” and “automobile” in the aspects of economy and culture are the root of the formation of various names and connotations of the camp. The industry definition of Auto Sports Recreational Vehicle(RV)Campcite refers to an industry space with the auto camp as the carrier and self-driving sports participation experience as the main form, taking sports and leisure industry as the leading industry, and integrating sports, leisure, entertainment, tourism, health and education. It mainly includes five types: fitness maintenance, leisure and entertainment, competition experience, education and training, and extreme challenge. The logical starting point of the development path of the Auto Sports Recreational Vehicle(RV)Campcite is the production factors of the sports and leisure industry. Theory, system and technological innovation are the first driving force for camp industrial aggregation and integration. The core goal of camp development is “two creations and three effects”.

Auto Sports Recreational Vehicle(RV)Campcite; Sports and leisure industry; Industrial aggregation; Industrial convergence

1007―6891(2021)05―0109―08

10.13932/j.cnki.sctykx.2021.05.23

G80-05

A

2020-05-01

2020-06-18

四川省科技厅软科学项目(2018ZR0101);四川省教育厅人文社会科学(休闲体育产业)重点研究基地项目(XXTYCY2018C03)。

舒建平(1961-),男(汉族),四川成都人,教授,博士生导师,研究方向为体育旅游与运动休闲。