电针对急性脑梗死患者神经功能及血管新生相关因子的影响

2021-09-16程南方梁艳桂徐丽红

程南方 谭 峰 梁艳桂 徐丽红

广东省佛山市中医院脑病科,广东佛山 528000

急性脑梗死是当前临床中常见的致残、致死疾病,其主要是由于脑动脉产生粥样硬化斑块致使局部动脉管腔狭窄、堵塞,阻碍相应供血部位脑组织血供,引起缺血损伤甚至细胞坏死,导致神经功能障碍的缺血性脑血管病。促进缺血区域血管新生,恢复其血液供应以重建血运是急性脑梗死的治疗关键[1-2]。电针是一种传统的中医疗法,其操作简单、副作用少,目前已有大量研究证实电针治疗脑梗死效果显著[3],但其具体作用机制尚未明确。鉴于此,本研究应用电针治疗急性脑梗死,观察其对患者神经功能、血管新生相关因子的影响,为电针治疗本病的疗效及从血管新生角度探讨其作用机制进行初步探索。

1 资料与方法

1.1 一般资料

研究对象来自于佛山市中医院脑病科2019年6月至2020年6月收治的急性脑梗死患者74例。纳入标准:①符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》 [4]的诊断标准,且经颅脑CT、血管造影检查明确梗死位置及范围;②发病至就诊时间在48 h以内,存有肢体活动异常,但无意识障碍;③未进行溶栓、机械性取栓等治疗;④患者和家属签订同意书。排除标准:①存有脑出血、进展性脑卒中、颅内占位性病变等其他颅内疾病;②CT检查证实为单纯颈动脉颅外段闭塞;③伴有严重全身性疾病;④伴有癫痫、精神类疾病;⑤使用过华法林,或发病前3个月内有活动性出血倾向及重大手术史。采用随机抽签法将上述患者分为两组,每组各37例。对照组男21例,女16例,年龄49~78岁,平均(64.05±8.94)岁,发病至就诊时间11~48 h,平均(22.17±5.68)h;研究组男19例,女18例,年龄54~79岁,平均(64.83±8.65)岁,发病至就诊时间10~46 h,平均(21.98±5.80)h。两组患者的一般情况比较无统计学差异(P>0.05),具有可比性。本研究的方案及开展已获得医院医学伦理委员会的批准。

1.2 方法

对照组采用西医常规治疗,具体包括:拜阿司匹林肠溶片(拜耳医药,批准文号J20130078,规格100 mg/片),100 mg/次,1次/d,口服;阿托伐他汀钙片(辉瑞药业,批准文号H20051408,规 格20 mg/片),20 mg/次,1次/d,口 服;丁苯酞氯化钠注射液(恩必普药业,批准文号H20100041,规格100 ml∶25 mg∶0.9 g/瓶),100 ml/次,2次/d,静脉滴注。同时对于伴有糖尿病、高血压的患者根据情况予以调控血压、降糖等治疗。

在此基础上,研究组加用电针治疗,头针与体针结合,患者取侧卧位,头针选取百会,体针选取大椎穴、内关穴、曲池穴、合谷穴、足三里、阳陵泉、三阴交。应用华佗牌不锈钢毫针0.3 mm×40 mm(苏州医疗用品厂有限公司)以平补平泻法刺入,得气后在针柄上连接X S-9 9 8 B 0 6型光电治疗仪(南京小松医疗仪器研究所),设置疏密波(2~15 MHz),电流量以患者能够耐受为度,1次/d,每次治疗20 min。两组治疗均在入院当日开始,共治疗14天。

1.3 观察指标

①观察两组患者的疗效(治疗总有效率)。疗效判断[5]:根据治疗前后美国国立卫生研究院卒中评分(NIH Stroke Scale,NIHSS)改善情况进行疗效判断,治愈:经治疗后NIHSS分值较治疗前减少>90%;显效:NIHSS分值较治疗前减少46%~90%;好转:NIHSS分值较治疗前减少18%~45%;无效:NIHSS分值较治疗前减少18%以下,或NIHSS评分较治疗前增加。治疗总有效率=治愈率+显效率+好转率。②对比两组治疗前后NIHSS评分变化状况,分值愈高受损愈严重[6]。③对比两组治疗前后血管新生相关因子[血清血管内皮生长因子(vascular endothelium growth factor,VEGF)、碱性 成纤维细胞生长因子(basic fibroblast growth factor,bFGF)、血管生成素Ⅱ(angiopoietin-2,Ang-2)]的血清含量及其变化情况,抽取患者的空腹静脉血,检测方法为酶联免疫吸附法(enzyme-linked immunosorbent assay,ELISA)。

1.4 统计学处理

应用SPSS 20.0统计学软件进行统计分析。计数资料用[n(%)]表示,采用χ2检验;计量资料用()描述,采用t检验进行组间比较,治疗前后同一组内的对比采用配对样本t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

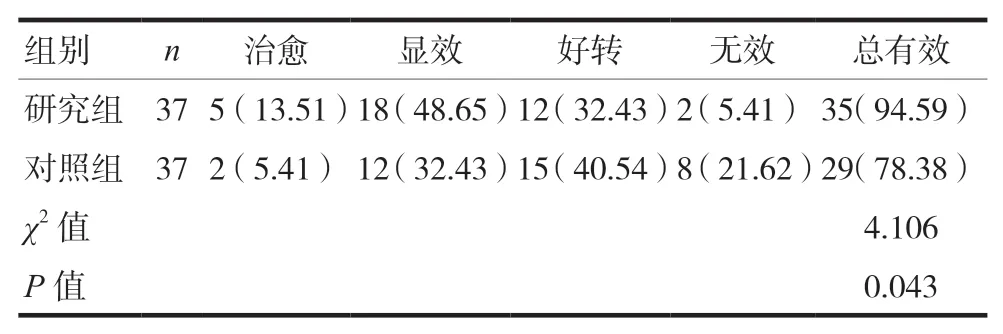

2.1 两组患者治疗总有效率对比

研究组治疗总有效率为94.59%,对照组总有效率为78.38%,研究组疗效显著高于对照组,(χ2=4.106,P=0.043),见表1。

表1 两组患者治疗总有效率对比[n(%)]

2.2 两组患者治疗前后NIHSS评分对比

两组治疗前的NIHSS评分水平比较,差异无统计学意义(P>0.05)。两组治疗后的NIHSS评分较治疗前均明显降低,且研究组的NIHSS评分显著低于对照组(P<0.05),见表2。

表2 两组患者治疗前后NIHSS评分对比(±s,分)

表2 两组患者治疗前后NIHSS评分对比(±s,分)

组别 n 治疗前 治疗后 t值 P值研究组 37 11.05±2.01 6.35±1.25 14.026 0.000对照组 37 10.76±2.23 9.16±1.28 4.212 0.000 t值 0.602 9.547 P值 0.549 0.000

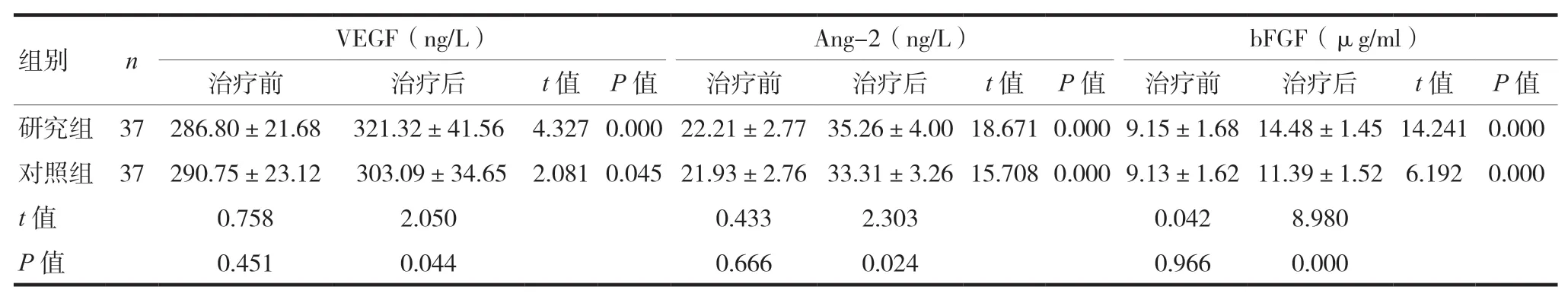

2.3 两组治疗前后血管新生因子含量的对比

治疗前,两组的VEGF、bFGF、Ang-2水平比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组VEGF、bFGF、Ang-2水平较治疗前均显著升高,且研究组含量明显高于对照组(P<0.05),见表3。

表3 两组治疗前后血管新生相关因子水平对比(±s)

表3 两组治疗前后血管新生相关因子水平对比(±s)

组别 n VEGF(ng/L) Ang-2(ng/L) bFGF(μg/ml)治疗前 治疗后 t值P值 治疗前 治疗后 t值P值 治疗前 治疗后 t值 P值研究组37 286.80±21.68 321.32±41.56 4.327 0.000 22.21±2.77 35.26±4.00 18.671 0.000 9.15±1.68 14.48±1.45 14.241 0.000对照组37 290.75±23.12 303.09±34.65 2.081 0.045 21.93±2.76 33.31±3.26 15.708 0.000 9.13±1.62 11.39±1.52 6.192 0.000 t值 0.758 2.050 0.433 2.303 0.042 8.980 P值 0.451 0.044 0.666 0.024 0.966 0.000

3 讨论

急性脑梗死患者因颅脑动脉缺血缺氧导致神经细胞变性、坏死及凋亡,神经功能受损。有研究指出[7-8],急性梗死病灶是由中心缺血坏死区及其周边缺血半暗带组成的,通常缺血灶中同时存有坏死细胞和凋亡细胞,故及时恢复缺血区血液供应,挽救半暗带中的可逆性神经细胞是急性脑梗死治疗改善患者预后的重点。张芳等[9]的研究显示,促进急性脑梗病灶血管新生能够有效改善缺血灶中组织的脑灌注量,减轻因血液供应障碍而引起的脑损伤,且能够重塑神经结构,促进神经功能恢复。因此,促进血管新生是急性脑梗死治疗的关键。

本研究中,研究组治疗后的NIHSS评分显著低于对照组,且治疗总有效率显著高于对照组,提示电针治疗急性脑梗死,能够明显改善患者的神经功能,具有显著的临床疗效。VEGF、Ang-2、bFGF三项指标是与血管新生有关的细胞因子,其中VEGF能够激活和促进血管内皮细胞增殖分化,有助于缺血区域形成新生血管,建立侧支循环,起到一定的神经细胞保护作用[10]。Ang-2是分泌性细胞因子一种,目前研究已证实其在促进脑梗死病灶血管重建、成熟、维稳中发挥着重要的作用[11]。bFGF是临床常见的神经营养因子之一,其不仅参与血管再生、血管平滑肌增殖迁移,还可为神经胶质细胞、神经元提供营养神经作用[12]。本研究中,研究组治疗后的血清VEGF、Ang-2、bFGF含量显著高于对照组,提示电针可能通过升高血清VEGF、Ang-2、bFGF水平,促进缺血灶血管新生而发挥治疗作用。古代文献指出:“急则用针,缓则用药,药之不及可针之所为”。《灵枢》记载:“欲以微针,通其经脉,调其血气”,说明针刺具有疏通经络,调和气血的作用。《针灸大成》曰:“卒暴中风,顶门、百会”。本研究电针疗法将头针与体针相结合,头针针刺直达病所,能够通脑活络,醒脑开窍,再辅以体针疏通全身经络气血,调理阴阳,故可进一步提升疗效[13-14]。孙志欣等[15]的研究也发现,急性脑梗死早期或超早期进行电针刺激治疗,能够促进侧支循环重建,恢复颅脑组织血流量,利于改善神经细胞功能,进而减少脑梗死后遗症发生。

综上所述,电针治疗急性脑梗死效果显著,能够显著改善患者的神经功能,这可能与调节血管新生相关因子含量有关。但本研究样本量较少,观察时间短,研究结果可能存有一定的偏倚,故在今后需进一步增加样本量,延长随访时间,观察电针治疗急性脑梗死的近远期效果。