文化传统、经济发展和族际交往

2021-09-16李晓光

雷 鸣 李晓光

(西安工程大学,陕西 西安710048;西安交通大学,陕西 西安710048)

一、研究背景

族际交往是不同族群的群体间或个体间的交流和沟通,[1]它伴随着族群共同体变迁与发展的整个进程。[2]中国是一个多族群国家,现有的五十六个族群及其祖先,几千年来就一直共同生活在这片土地上,各族群间如何和睦相处,一直是人们非常关切的问题①。战争对峙、和亲册封等不同形式的族际交往从未间断,深刻影响着个体生活机遇,许多政治家、思想家对族际关系有过深刻阐述,如“四海一家”“亲仁善邻”“因俗而置”等。中华人民共和国成立至今,中央政府出台了多项民族政策,努力促进各族群在教育获得、经济发展上享有平等机会,以增进族群间贸易往来、文化交流,并促进族群融合。当前,在传统文化和市场经济的共同作用下,不同族群成员和他族成员的交往意愿如何?这是本文关注的核心议题。

中国少数族群主要聚居在西部地区,因此研究族群交往时我们将目光聚焦于西部各族群。西部地区汇聚了全国少数民族中75%的人口,并形成具有鲜明特色的族群文化圈,如伊斯兰文化圈、北方草原文化圈、西域文化圈和藏文化圈等。[3]本文结合族群文化圈特征,沿用杨建科等在《民族研究》的一篇论文中对西部族群的分类方法,[4]将宗教信仰、少数民族聚居地及民族语系作为具体标准,划分出五大族群:汉族、满蒙等族群、回维等族群、藏彝等族群、壮侗/苗瑶等族群②。基于以往有关族际交往的理论和经验研究,本文采用定量分析方法,对五大族群的交往意愿进行比较研究。

二、五大族群的文化传统和经济特征

族群文化的形成与特定历史条件下的地理环境、生产方式和政治因素等密切相联。中国少数族群具有“大杂居小聚居”的地域分布特征,各族群形成过程中,地理环境决定了不同族群的生产方式(如游牧、农耕、渔捞、狩猎等),政治因素和族群迁徙则影响族群的分化或聚合,而宗教信仰、传统习俗对族群成员具有凝聚和整合功能。同时,在具体的族群关系中,此群与彼群之间关于稀缺资源的分配和争夺也促使族群内部不断整合和分化。本文将首先讨论各个族群文化特征和地理分布,进而根据普查数据,对不同族群当前经济活动进行横向比较。

(一)历史渊源和文化标志

满蒙等族群主要分布在内蒙古和东北等地区,其文化可追溯至辽金时期。在辽王朝,满族先世女真人和蒙古诸部受到契丹文化影响,辽王朝结束后,蒙古人和女真人前后深受对方文化的影响,比如满文和蒙古文之间、女真和蒙古婚俗之间都具有许多相似之处,同时也出现了一些满蒙文合璧的文献典籍和满蒙联姻现象。满蒙等族群具有图腾崇拜(如狼、鹰、鹿等),过着“逐水草而居”的游牧生活,尽管在现代社会这种生活方式渐被弱化,但仍然被视作满蒙等族群的重要标识。

回维等族群主要分布于甘肃省、宁夏回族自治区(以下简称宁夏)、青海省、新疆维吾尔自治区(以下简称新疆)等地,以伊斯兰文化为其标志。伊斯兰教自唐初传入华夏,[5]西北穆斯林的发展与丝绸之路、蒙古人西征有密切关系,公元7世纪到12世纪,阿拉伯人在中亚一带不断征战,使中国西北边隆、天山南北的一些民族接受了伊斯兰教。当下,伊斯兰教不仅在回维等族群的精神世界占统治地位,而且成为沟通族群成员之间社会关系的重要渠道。穆斯林将“信真主、信天使、信使者、信经典、信前定和信后世”作为其世界观和思想,把“念诵、礼拜、斋戒、课税、朝觐”五功作为信仰实践。在日常生活中,族群成员将伊斯兰教义内化为世俗生活的准则,这种风俗习惯使回维等族群明显区别于其他族群。

藏彝等族群主要生活在西藏自治区(以下简称西藏)、甘肃、四川、青海等地,以藏传佛教为标志。佛教自公元7 世纪传入涉藏地区之后,藏传佛教的哲学思想和价值体系成为西南族群的精神文化的核心,“戒律存则佛法存,戒律灭则佛法终”,藏传佛教戒律既是藏传佛教发展的制度保证,③也是藏传佛教思想的具体体现。[6]吐番王朝建立前,由于自然环境的封闭性和各部落自给自足的生产方式,藏彝等族群的文化呈现出封闭保守性,在吐番王朝建立后,尽管藏彝等族群与其他族群的联系增多,中原文化和印度文化对藏彝等族群本土文化形成冲击,但这些因素未能从根本上动摇藏传佛教的价值体系。

壮侗/苗瑶等族群主要分布在四川、广西壮族自治区(以下简称广西)、云南、贵州一带,没有统一的宗教信仰,主要包括壮、布依、苗、瑶、侗、傣、水、黎、京、仡佬、仫佬等民族。这些民族在居住格局上呈现出交错分布的特征,其服饰绚丽多彩、各具特色,各民族也有不同的风俗习惯,其宗教信仰是复杂的、多元的,许多民族有自己的祖先崇拜或图腾崇拜。与其他族群不同,壮侗/苗瑶等族群的农耕、狩猎等生产方式受到自然环境的制约,族群成员的外出流动性比较强,与汉族等其他族群的贸易往来更多,其族群文化呈现出较高的开放性和包容性。

汉族的形成主要经历了三个历史阶段,以夏、商、周、楚、越等族从部落发展为民族为开端,再到这些民族和部分蛮、夷、戎、狄互动融合成华夏民族,最后华夏族在汉代四百余年国运久盛中转化为汉族。[7]秦王朝建立之后,“一法度衡石丈尺,车同轨,书同文字”,这些措施对族群内部整合和族群文化形成具有深远意义。汉族深受儒家文化传统的影响,形成“伦理本位”社会,[8]始于家庭亲子血缘关系的伦理,涵化了整个社会的人际关系。同时,汉族文化具有很强的宗教包容性,历史上汉族以道教和佛教为主要信仰,敬天法祖也作为信仰的一部分,后来天主教、基督教传播到中国,汉族对外来宗教采取兼容并蓄的态度。

西部汉族可分为本地汉族和汉族移民,汉族移民是不同朝代从中原迁移而来,这与各个时期的政治、经济因素有密切关联。远至汉代,就有汉族迁移云南以屯垦戍边,元代、明代汉族移民不断涌入云南坝区边缘与山区腹地;清代,出于政治、经济等多方面原因,内地大批汉族通过官方组织、民间自流或流放等多种方式进入新疆天山以北,以维护新疆社会稳定;在民国时期迁入新疆的汉族移民主要有三种类型,即屯田和经商形式的经济型移民、党派成员和由于主政者偏好形成的政治型移民和军事型移民。[9]抗战期间,中原汉族因大饥荒而大规模西迁,沿着陇海铁路逃往陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等省(区)。中华人民共和国成立后,因为生产建设兵团和三线建设的需要,大量汉族知识青年和农民迁徙到西部边疆地区,同时,在“大跃进”饥荒期间,甘肃等省区汉族灾民逃往新疆。长期以来,汉族移民受到不同地域风情和生活习惯影响,饮食等习惯逐渐接近少数族群,但服饰风格、思想观念仍深受儒家文化影响,保持汉族文化特征。

(二)经济产业分布特征

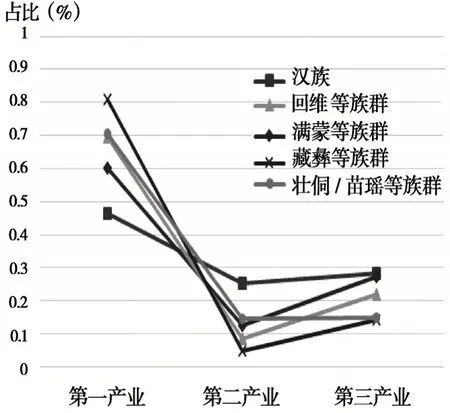

族群经济是文化发展的基础,为族群文化提供必需的物质条件。为了研究五大族群其经济发展状况,本文通过整合第六次全国人口普查(以下简称六普)数据,对各个族群在不同行业中分布比例进行横向比较。图1 为五个族群在三大产业(即农业、工业、服务业)中的分布情况,第一产业中藏彝等族群的分布比例最高(该族群中80.9%的人口分布在第一产业),壮侗/苗瑶等族群、回维等族群、满蒙等族群依次随后,而汉族分布比例最低,这意味着藏彝等族群中绝大多数人口依然从事农、林、牧、渔等传统行业。

图1 五大族群在三大产业中的分布情况

第二产业中汉族分布比例最高,藏彝等族群的比例最低,其他族群则居于中间位置。在第二产业中,汉族人口比例高达25.26%,而回维等族群和藏彝等族群分布比例依次为8.47%和4.95%。第二产业以加工产业为主,族群人口分布比例的差异在一定程度上可以反映出各族群工业化程度的高低。由此可知,汉族工业化程度最高,壮侗/苗瑶等族群、满蒙等族群次之,而回维等族群和藏彝等族群的工业化程度相对较低。

同样在第三产业中汉族分布比例最高,藏彝等族群的比例最低。值得注意的是,第三产业以服务业为主,而满蒙等族群的人口分布比例(27.20%)非常之高,接近汉族(28.32%);但壮侗/苗瑶等族群分布比例(14.17%)接近藏彝等族群(14.86%),侧面反映出这两个族群服务业发展程度比较低。

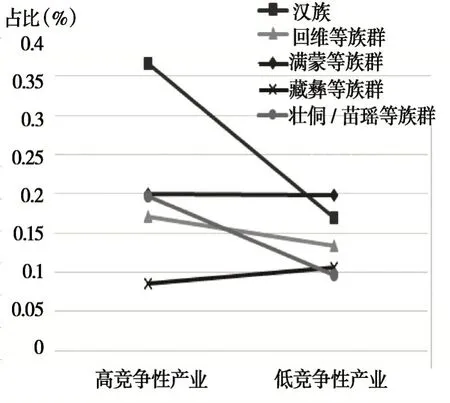

为揭示不同族群其市场化程度的差异,本文根据各产业竞争程度的不同,进一步划分第二、第三产业的从业人员。④如图2所示,在高竞争性产业中,汉族分布比例最高,满蒙等族群、壮侗/苗瑶等族群和回维等族群依次次之,而藏彝等族群比例最低;在低竞争性产业中,满蒙等族群比例最高,依次为汉族、回维等族群和藏彝等族群,而壮侗/苗瑶等族群分布比例最低。不同产业其竞争性程度的高低,在一定程度上可以反映出市场化程度的差异,竞争性程度高的产业中,其市场规则更加透明,因此其市场化程度较高;反之,在竞争性程度低的产业中,垄断程度则相对比较高,其市场化程度较低。可以发现,汉族所从事行业的市场化程度最高,满蒙等族群、壮侗/苗瑶等族群和回维等族群依序次之,而藏彝等族群所从事行业的市场化程度最低。

图2 五大族群在高竞争性和低竞争性产业中的分布情况

三、理论回顾与研究假设

族群文化是形塑族群成员价值观和整合族群共同体的重要机制。对某个具体族群而言,族群文化不仅作为族群内个体认同的基础,也作为个体和他族相区分的重要标识,由此,在探讨族际交往意愿时,我们必须考虑族群文化的差异。但在族群历史进程中,族群文化及其作用并非一成不变,而是要适应不同历史阶段的时代精神。

(一)族群文化与族际交往

族群认同是具有相似族群特征(如共同语言、宗教、地域、经济活动方式等)的社会成员对族群归属的认知和感情依附,[10]族群文化为族群认同提供了基础。由社会交往的同质性原则可知,人们总是倾向于和自己具有相似特征的人交往。对于族群成员而言,族群文化为其提供了这种同质性,这就意味着,族群认同会增强族内个体的互动,但是与族内交往相比较,个体在跨族裔交往中可获得更多异质性的资源,按照理性选择原理,人们为获得更多的利益,应该倾向于选择跨族裔交往。在现实中,汉族在社会经济上处于优势地位,掌握更多异质性资源,什么因素会阻碍其他四大族群与汉族的族际交往呢?

“纵观当代族群认同冲突,有一事可断言,即所有这类冲突中,宗教都插上一脚,只是程度上有所差异而已。”[11]前文提到,回维等族群和藏彝等族群具有统一宗教信仰,即伊斯兰教和藏传佛教,满蒙等族群和壮侗/苗瑶等族群的宗教信仰或图腾崇拜是多元的、复杂的。

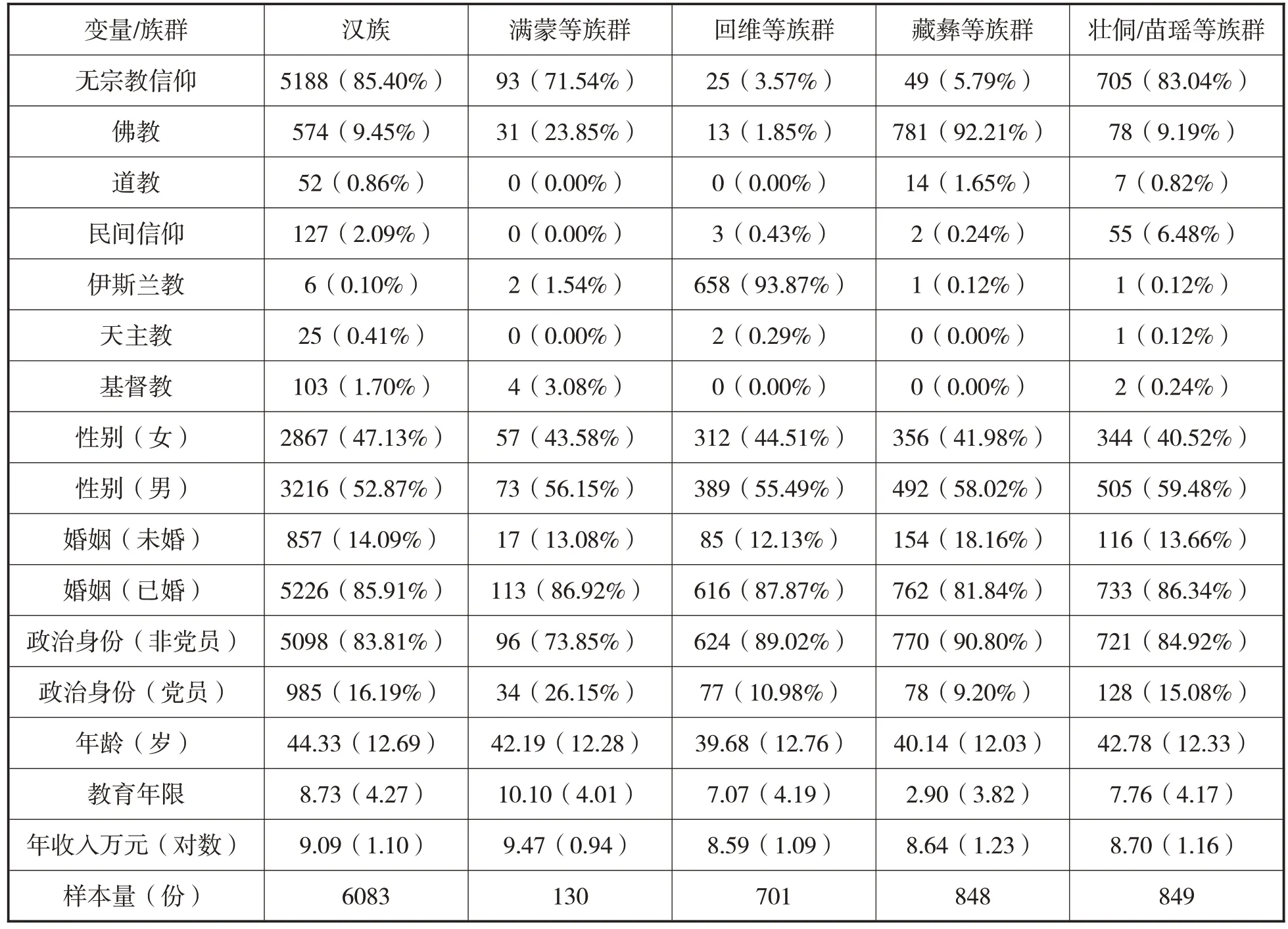

数据表明(表1),回维等族群中93.87%成员信仰伊斯兰教,藏彝等族群中92.21%成员信仰藏传佛教,而满蒙等族群、壮侗/苗瑶等族群中分别有71.54%、83.04%的成员为无宗教信仰,其他成员信仰分布比较零散。据此,我们以“是否具有统一性宗教”为标准,将族群划分为统一性宗教族群(包括回维等族群和藏彝等族群)、多元性宗教族群(包括满蒙等族群、壮侗/苗瑶等族群)。

表1 各变量描述性统计结果

宗教信仰既会使族群内部得以有效整合,也会强化族群边界,使族群之间产生更远的心理距离。对于统一性宗教族群而言,宗教信仰是族群文化的内核,为族群内部的同质性提供基础,强化族群内部交往的意愿,同时,信仰者将宗教教义内化为自身的世界观、价值观,不仅将其作为日常实践的准则,而且成为情感慰藉的来源。而对多元性宗教族群而言,尽管宗教在局部或圈子内具有整合功能,但对整个族群的整合功能弱,对族群成员社会行动的约束力小。由此,本文倾向于推断统一性宗教族群与他族交往意愿低,多元性宗教族群与他族交往意愿高。以汉族作为参照群体,我们提出“宗教整合”假设。

假设1:整体而言,回维等族群、藏彝等族群与他族的交往意愿低于汉族;满蒙等族群、壮侗/苗瑶等族群与他族的交往意愿高于汉族。

(二)经济发展与族际交往

本质上讲,族际交往意愿反映的是族群之间的心理距离。博格达斯提出社会心理距离量表,[12]用以测量族群之间的亲疏关系,西方学者曾多次运用这一量表来测量不同种族之间的态度,如美国白人对黑人、西班牙人、希腊人等的心理距离。本研究所用数据中,对心理距离测量包含五个维度,即与他族成员聊天、一起工作、做邻居、做亲密朋友和通婚的意愿程度。通过观察可知,从聊天到通婚这五个维度在交往深度上为层层递进关系,由于族群认同的作用我们可以初步判断,在这五个维度上各族群与他族交往意愿呈现逐步下降趋势。

中华人民共和国建立至今,不同族群都经历了巨大的社会变迁。从再分配到市场经济的制度变迁过程中,族群文化是依然保持兴盛,还是日渐式微?它对个体社会行动的约束会发生什么样的变化?这些问题值得思考。对中国社会而言,市场经济不仅激发出经济活力,带来宏观经济的蓬勃发展,更是灌输给国民一种以经济理性为中心的时代精神。这种经济理性常常作为人们的选择、评价标准,成为一种日常实践,比如体现在职业选择和婚姻匹配等方面。尽管市场力量如此迅猛,但在讨论少数族群时,我们需要考虑市场理性和族群文化之间的关系。

经济理性与不同宗教文化相遇后会生出不同的果实。事实上,韦伯早在研究新教伦理与资本主义精神内在关系时就发现了,新教伦理的天职观为资本主义精神提供了终极价值,促使资本主义不断发展壮大。[13]他按照入世、出世和救赎方式,区分出四种宗教理想类型:入世禁欲主义(如新教),入世神秘主义(如儒教),出世禁欲主义(如天主教)和出世神秘主义(如佛教)。

伊斯兰教作为回维等族群文化的核心,属于入世禁欲主义的宗教类型,其信徒以介入世界的态度,借助日常生活的实际行动做到禁欲而达到救赎。基于《古兰经》义理,伊斯兰教提倡入世和出世并重,要求穆斯林既要重视今世,也要着眼来世,鼓励穆斯林追求两世幸福。市场经济理念进入中国后,经济理性与伊斯兰文化相结合,不仅为西北穆斯林的积极入世提供了内在驱动力,而且促进了伊斯兰文化的交流和发展。现实生活中,西北穆斯林具有庞大的经贸网络,在西部都市饮食中撑起了“半边天”,穆斯林与他族交往也非常密切,这也是穆斯林追求现世幸福的重要体现。同时,这种族际交往丝毫未动摇伊斯兰文化在回维等族群中地位,西北穆斯林依然保持着其文化独特性,日常实践中穆斯林依然保持着食物禁忌和斋戒活动,并进行周期性的礼拜活动,而这正是穆斯林追求来世的体现。

作为藏彝等族群的文化核心,藏传佛教属于出世神秘主义宗教,信徒以逃避世界的态度通过冥想默祷进入“拥有”状态达到救赎。市场经济在中国已经发展三十多年,但经济理性与藏传佛教似乎并未结合而出现果实,可能的原因有两个:一是藏彝等族群所处自然环境封闭,市场经济发展起步晚;二是藏传佛教的出世神秘态度与市场经济的经济理性难以共生。在当下,藏彝等族群的文化依然呈现出一定的封闭保守性,和其他族群成员相比,藏彝等族群与他族贸易往来也更少。

在产业分布上,回维等族群和藏彝等族群呈现出显著差异,这进一步证实了伊斯兰教和藏传佛教的经济观差异。从六普数据图1 结果来看,藏彝等族群在第一产业的分布比例明显高于回维等族群,而在第二产业和第三产业中分布比例明显低于回维等族群。图2 表明在高竞争性产业中,回维等族群的分布比例显著高于藏彝等族群。由此可以推断,回维等族群以入世态度,积极参与市场竞争,从而更需要与其他族群交往,因而在浅、中层次交往水平上,与他族有更强的交往意愿,但同时回维等族群保持其文化独特性(尤其是宗教教义对婚姻的规定),因此在深层次交往意愿上其交往意愿比较低;而藏彝等族群以出世态度,主要从事传统自然经济产业,因而无论在何种交往上,藏彝等族群与他族交往的意愿都相对更低。基于以上分析,我们提出“市场理性契合”假设。

假设2:在统一性宗教族群内部,宗教类型与市场理性的契合程度会影响族际交往意愿。

推论2-1:在浅层次、中等层次交往水平上,回维等族群与他族的交往意愿高于汉族,藏彝等族群低于汉族。

推论2-2:在深层次交往水平上,回维等族群、藏彝等族群与他族的交往意愿都低于汉族。

四、数据来源和实证结果

(一)数据来源

本文使用的是2010年“中国西部社会经济变迁调查(CSSC)”数据。该数据由西安交通大学实证社会科学研究所发起和组织,调查总体为西部12 省(市、自治区)的18 岁以上城乡居民,调查采用概率比例规模(PPS)抽样,最终获得有效样本量为10946份。我们采用数据库中提供的“总权重”对数据进行加权调整,使数据中12省样本量之间的人口比例与实际相协调,同时也更好地代表省内城乡之间的比例关系。本研究排除部分变量的缺失值后,最终进入模型的样本量为8611个。见表2。

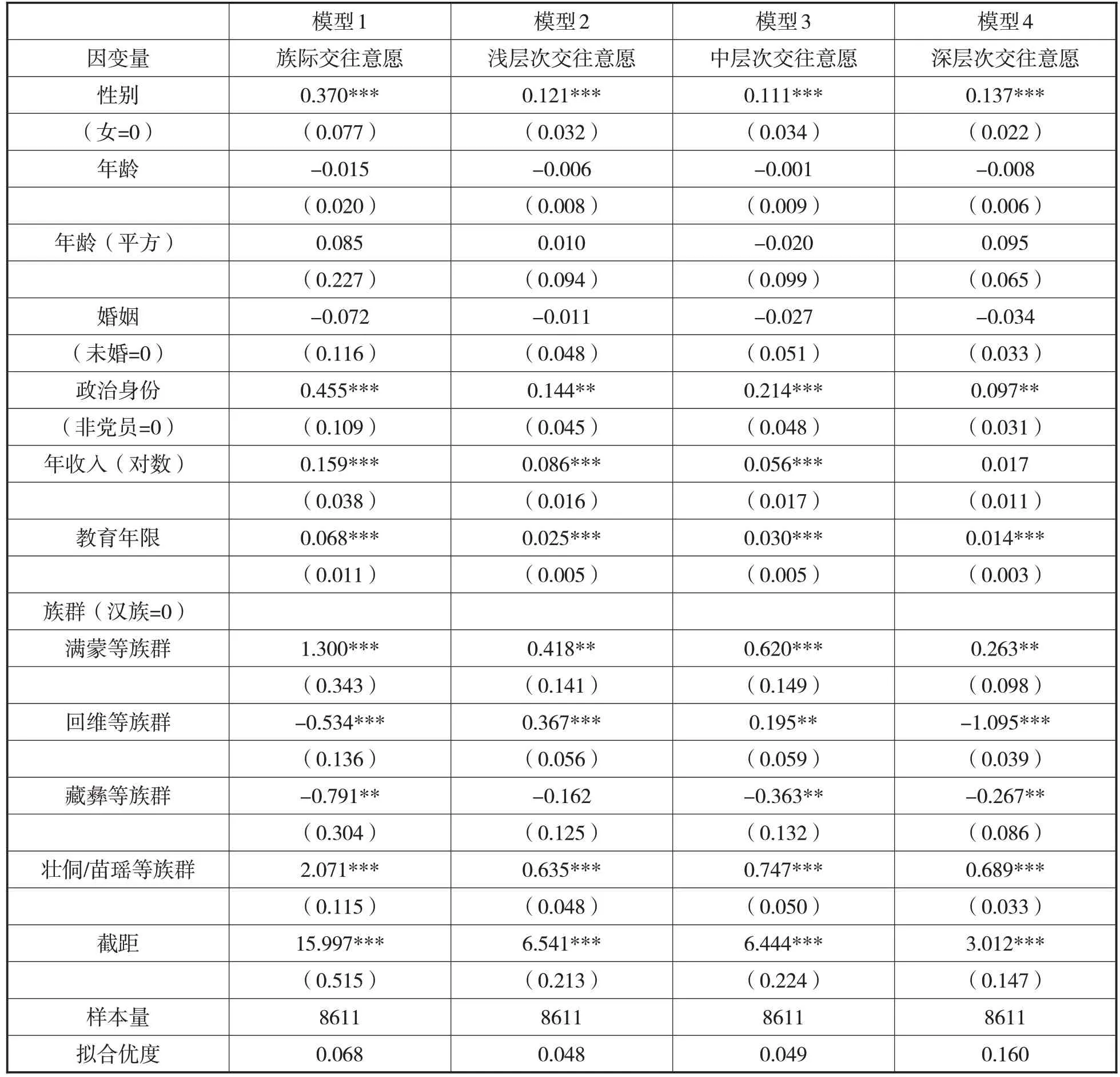

表2 不同族群与他族交往意愿的多元回归分析结果

我们结合博格达斯提出的社会心理距离量表,对族际交往意愿的测量采用五个维度的量表。具体而言,在问卷中被访者依次被问及“您愿意与其他民族的人聊天吗”“一起工作吗”“做邻居吗”“做亲密朋友吗”和“您本人或子女愿意和其他民族通婚吗”,并在“非常不愿意、不愿意、无所谓、愿意、非常愿意”中进行选择。我们将“非常不愿意”到“非常愿意”依次赋分1 到5 分,然后把五道题目进行合并,得到“族际交往意愿”变量,其均值为17.77,标准差为3.54;之后我们将“聊天”和“一起工作”的意愿程度合并,其均值为7.47,标准差为1.43;随后我们将“做邻居”和“做亲密朋友”的意愿程度合并,其均值为7.22,标准差为1.55;最后对于“通婚”的意愿程度,其均值为3.08,标准差为1.09。

(二)简单相关分析

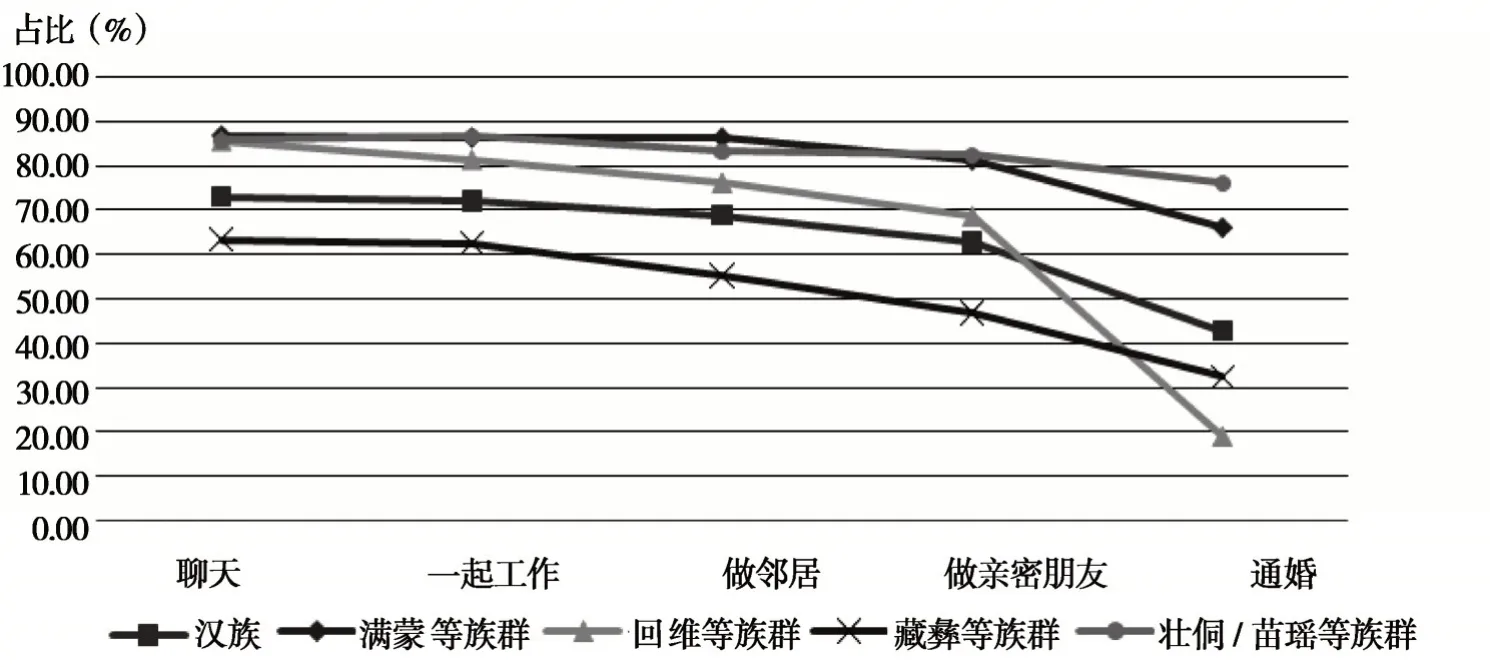

为直观了解不同族际交往意愿概况,我们对各族群在不同层次的交往意愿进行对比。对于量表中从“非常不愿意”到“非常愿意”的意愿程度,我们把积极评价(包括非常愿意和愿意)占被调查者数量的百分比加总处理,百分比越高,则表明该族群与他族交往意愿程度越高,反之则交往意愿越低,具体结果用折线图来表示。从图3 中我们主要得到两点结论:第一,从聊天、一起工作、做邻居、做亲密朋友到通婚,随着交往层次的不断深入,五个族群的交往意愿均呈现下降趋势。第二,满蒙等族群、壮侗/苗瑶等族群与他族的交往意愿在各个层次上始终高于汉族,藏彝等族群则始终低于汉族;回维等族群与汉族的两条折现出现拐点,在聊天、一起工作、做邻居、做亲密朋友上,回维等族群与他族的交往意愿均高于汉族,但在通婚这一层次上明显低于汉族。

图3 不同交往层次上五大族群交往意愿比较

(三)多元回归分析

简单相关分析不足以支撑研究假设,为深入分析各族群的交往意愿,我们采用多元回归策略。具体来说,根据因变量的不同,我们采用了四个回归模型,所有模型中都控制了被访者的性别,年龄,年龄(平方),婚姻状况,政治身份,个体年收入(对数)和教育程度。核心自变量为族群,且以汉族作为参照。具体分析如下:

模型1中,因变量为“族际交往意愿”,前文提到,该变量来源于对不同层次交往意愿的横向合并。该模型的拟合优度为6.8%,回归结果显示,满蒙等族群与他族的交往意愿比汉族平均高1.300 个单位,回维等族群则比汉族平均低0.534个单位;藏彝等族群与他族的交往意愿比汉族平均低0.791 个单位,而壮侗/苗瑶等族群比汉族平均高2.071 个单位。由此,假设1 得到完全支持,即就整体而言,回维等族群、藏彝等族群与他族的交往意愿低于汉族;满蒙等族群、壮侗/苗瑶等族群与他族的交往意愿高于汉族。

模型2、3 中,因变量分别为浅层次和中等层次交往意愿。模型结果显示,不同族群之间的交往意愿存在显著差异。这里需要指出的是,模型2、3与模型1不同,回维等族群和他族的交往意愿显著高于汉族。具体来说,回维等族群与他族的浅层次交往意愿比汉族平均高0.367个单位,中等层次交往意愿比汉族平均高0.195个单位。而藏彝等族群与他族浅层次和中等层次交往意愿均低于汉族。这说明经济理性与伊斯兰教的入世态度相得益彰,为穆斯林参与经济活动和他族交往提供了基础。而藏传佛教则更加避世,希望通过冥想默祷达到救赎,未能与经济理性为主导的市场经济相结合。

在模型4 中,因变量为深层次交往意愿。该模型的拟合优度为16.0%。结果显示,各族群与汉族的深层次交往意愿存在显著差异,其中回维等族群和藏彝等族群与他族“通婚”的意愿分别比汉族平均低1.100 和0.267 个单位,满蒙等族群和壮侗/苗瑶等族群分别比汉族平均高0.263和0.689个单位。至此,假设2得到完全支持,即族际交往意愿与交往层次有关:在浅层次、中等层次交往水平上,回维等族群与他族的交往意愿高于汉族,藏彝等族群低于汉族;在深层次交往水平上,回维等族群、藏彝等族群与他族的交往意愿都低于汉族。

结论与讨论

透过以上数据对“宗教整合”假设和“市场理性契合”假设的支持,我们有必要对不同族群的交往意愿进行整体深入地分析。首先,我们需要讨论宗教对族际交往意愿的作用,以及在市场经济下,不同类型宗教对族际交往的影响。其次,有必要回归族际交往的本质,探讨跨裔联系性对族群经济发展的作用。唯有如此,才能从获得支持的假设中引发更深层次的思考。

(一)宗教类型、经济理性与族际交往

宗教对族群的整合作用与宗教统一性程度有关。按照不同族群的宗教信仰情况,我们可以区分出两种族群:统一性宗教族群和多元性宗教族群,诸如回维等族群和藏彝等族群就属于统一性宗教族群,而满蒙等族群和藏彝等族群则属于多元性宗教族群。尽管宗教信仰既可以实现族群内部整合,也可以强化族群边界,但是这种作用并非普遍存在,它与宗教统一性程度有关。对于某个族群,如果族群成员的宗教信仰是多元的,那宗教的内部整合作用和边界强化作用就很难实现。

假设1 得以验证,也正体现了统一性宗教和多元性宗教在族群整合中的差异性。伊斯兰教和藏传佛教作为统一性宗教,分别在回维等族群和藏彝等族群中体现出族群内部整合作用和边界强化作用,因而这两个族群的族际交往意愿都低于汉族。而满蒙等族群和壮侗/苗瑶等族群的宗教信仰是多元的(包含多种不同的图腾崇拜和民间信仰),其族群文化也是各具特色,宗教很难实现整个族群的内部整合和边界强化,在市场经济逻辑的作用下,族群边界逐渐模糊化,使得族群成员与他族的交往意愿高于汉族。

在统一性宗教族群中,市场经济对族际交往的作用是否一致?并非如此,这与宗教教义和价值观念有关。得到支持的假设2 表明,作为入世禁欲型宗教,伊斯兰教群体将宗教教义和经济理性进行了有效整合,以积极入世的态度来参与到世俗世界中,在浅层次和中等层次交往意愿高于汉族,但同时又保持着伊斯兰教文化的独特性,其与他族深层次交往意愿显著低于汉族。作为藏彝等族群文化内核的藏传佛教,则属于出世神秘型宗教,尽管藏传佛教有效实现了族群整合和边界强化,但在藏彝等族群中其价值体系难以与市场经济有效结合,从而使藏彝等族群与他族不同层面的交往意愿都低于汉族。

(二)族际交往与社会资本

如何看待族际交往的现实价值呢?首先,族际交往可以促进族群文化的交流,促进族群团结和平等。前文提到,中国自古以来就是一个多族群国家,族群关系一直是历代统治者最关切的问题,尽管自1949年至今中央出台了多项政策以促进族群平等和改善民族关系,但在一些边疆地区族群冲突仍然不断发生。消除族群隔阂、族群歧视、族群壁垒,建立相互尊重、相互了解、相互亲近、相互帮助的族群关系是实现族群平等非常重要的方面。[14]但根据群际接触理论,族际交往不充分将导致针对其他民族错误认知的形成及负面交往情绪的产生,并且妨碍民族间相互理解能力的建构。[15]从现实情况来看,族群间的认知偏差或刻板印象一直影响着族群关系,比如蒙古族认为汉族机智聪明、会做生意,但性格特征过于谨慎,而藏族认为,汉族太世俗化,忙于工作赚钱,没有神圣信仰。[16]由此,只有通过加强族群间文化交流和贸易来往,增强族群间相互接触的机会,才能改变已有的认知偏差和刻板印象,发展出和睦共生的族群关系。

其次,族际交往可以带来跨族群社会资本,这是族际交往最本质、最重要的特征。尽管社会个体受到宏观环境和社会制度的约束,但个体可以发挥其主观能动性,通过建构社会关系来改善其生活机遇。以收入为例,尽管许多学者在证明人力资本的作用,但也有大量研究表明,拥有和使用好的社会资本可提高劳动力市场回报。中国西部市场经济发展起步晚,而少数族群在许多社会经济指标上落后于汉族,如何改善这一现状?笔者认为对少数族群而言,发展、维持和动用良好的跨族群社会资本,对减少信息不对称、降低社会行动不确定性、提高劳动力市场回报有至关重要的作用。因此,如何通过族际交往提高少数族群成员的社会资本,以改善其社会经济地位、减少族群之间的不平等,这对当前社会政策制定有十分重要的理论意义和实践意义。

注释:

①学术界对ethnic group 的翻译存在争论,马戎等翻译为“族群”,强调不同族群的文化属性。本文统一采纳“族群”这个称谓。

②除汉族外,其他各大族群所含民族如下:满蒙等族群(满族、蒙古族、土族、达斡尔族),回维等族群(回族、维吾尔族、哈萨克族、柯尔克孜族、东乡族),藏彝等族群(藏族、彝族、土家族、羌族、白族、哈尼族、拉祜族、纳西族),壮侗/苗瑶等族群(壮族、侗族、布依族、傣族、水族、黎族、仡佬族、仫佬族、苗族、瑶族、京族)。

③高竞争性产业包括制造业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业,租赁和商务服务业。低竞争性产业包括资源性产业(采矿业,房地产业,科学研究、技术服务和地质勘查业),天然垄断产业(电力、燃气及水的生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、计算机服务和软件业,金融业),公共产品产业(公共管理和社会组织,水利、环境和公共设施管理业,居民服务和其他服务业,教育,卫生、社会保障和社会福利业,文化、体育和娱乐业)。