Teetester对于楔状缺损危险因素的初步探讨

2021-09-16侯铁舟

刘 青,石 昕,侯铁舟

楔状缺损(wedge-shaped defect),又称为非龋性颈部缺损(non-carious cervical lesion,NCCL)[1],是指发生在牙齿唇、颊面颈部的非龋性慢性硬组织缺损。楔状缺损发病率较高,对中老年患者影响较大,轻则导致牙本质过敏,重则引起牙髓炎、根尖周炎或者横折[2-3]。因此,近年来国内外学者及临床医生对楔状缺损的发生、发展及防治愈发重视[4-6]。

影响楔状缺损发生与发展的因素较多。一些学者认为楔状缺损的形成与牙刷及牙膏的机械磨损有关[7-9];另外一些学者则主张楔状缺损主要是由酸(生物腐蚀)引起的[10];还有学者提出牙合力因素也是楔状缺损形成的主要病因之一[11](即咬合过程中受牙合力作用,牙体组织内部产生微观裂缝及内部碎裂,进而导致楔状缺损的发生与发展)。综上所述,机械磨损、生物腐蚀及牙合力因素是楔状缺损形成的三大主要病因[12],它们相互作用导致楔状缺损的发生与发展。目前,对于牙合力因素的研究分析[13-15]多集中于离体牙体外研究、三维有限元分析及咬合纸静态咬合观测,临床中的在体动态咬合观测研究尚不多[16]。为此,本研究在尽量控制机械磨损及生物腐蚀因素的前提下,使用Teetester咬合分析系统动态观测牙齿牙合力的变化,探讨引起楔状缺损的危险因素,为楔状缺损的防治提供理论和数据支持。

1 资料与方法

1.1 一般资料

按照自愿参加并签署知情同意书的原则,从西安交通大学口腔医院牙体牙髓病科就诊患者中,通过问卷调查及口内检查的方式排除明显机械摩损及生物腐蚀等干扰因素,最终筛选出楔状缺损患者30例(男性14例,女性16例,年龄27~70岁),上颌牙齿共计420颗(Teetester咬合分析系统只记录上颌牙齿受力情况),楔状缺损患牙共计157颗。

1.2 仪器

Teetester咬合分析系统如图1所示,包括咬合片、数据采集手柄及Teetester 咬合分析系统软件。

A:数据采集手柄;B:咬合片;C:软件界面

1.3 方法

试验前准备:①使用龈上洁治器清洁患牙,并在楔状缺损处放置排龈线以暴露楔状缺损区域;②对患者进行咬合训练,使开闭口运动能在无外力帮助的情况下顺利完成,达到牙尖交错位,并且下颌部未过度前伸。

实验步骤:①患者平躺于椅位;②取藻酸盐印模,并利用游标卡尺测量患者每个牙齿的宽度;③根据患者牙弓大小选择合适的咬合片(图1A);④将咬合片插入数据采集手柄(图1B),并与电脑相连;⑤打开Teetester咬合分析系统软件(如图1C所示),在软件界面根据提示输入各牙齿宽度;⑥将咬合片插入患者口中并扶住手柄,调整手柄前端支架上的标志点正对上颌中切牙近中接触点,使得咬合片与上颌咬合面平行并紧贴上颌咬合面;⑦双手扶住患者下颌,确保咬合关系处于正中关系位,嘱患者试咬合2~3次,根据图像显示调节适合的灵敏度;⑧患者自下颌姿势位开始使用自然状态下的力量迅速咬合至牙尖交错位,稳定1 s左右,迅速张开,连续咬合3次;⑨当软件显示接近最大牙合力百分比(100%)且咬合曲线最稳定时,记录相应的早接触患牙、牙合分离时间、牙合力百分比等;⑩统计分析软件中对记录的实验数据进行统计学分析。

1.4 观测内容

早接触:Teetester咬合分析系统记录的第一个接触点与其他接触点的时间差超过0.2 s即确定为早接触[17]。牙合分离时间(disocclusion time,DT):指全口牙列完全接触后,下颌开始运动到仅尖牙或前牙接触的时间。Kerstein和Grundset[18]认为DT应小于0.4 s,若DT大于0.4 s则认为牙合分离时间过长。牙合力百分比(%):正中牙合时,受检牙咬合牙合力占同时刻全口牙齿总牙合力的百分比(%)[16]。楔状缺损深度:根据缺损程度,分为0~4度[19],采用牙周探针测量。

2 结 果

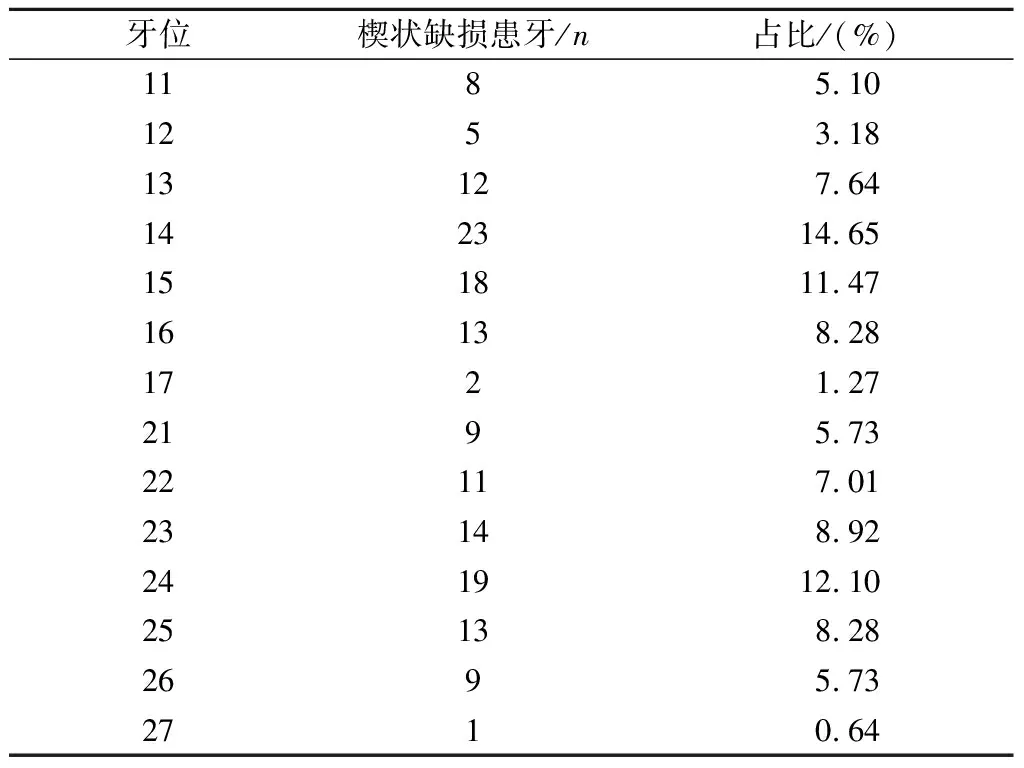

2.1 上颌各类楔状缺损患牙所占比例

如表1所示,上颌右侧患牙81颗,占比51.59%;上颌左侧患牙76颗,占比48.41%。经独立样本t检验,t=0.206,P=0.840>0.05,提示上颌左右两侧楔状缺损患病率无统计学差异。前磨牙占比46.50%(其中,第一前磨牙占比26.75%),在上颌各类楔状缺损患牙中占比最高,提示上颌前磨牙区为楔状缺损易患区域。

表1 上颌各类楔状缺损患牙所占比例

2.2 早接触患牙统计分析

如表2所示,早接触牙齿共64颗(如图2所示,12牙、13牙、14牙、15牙存在早接触点),其中42颗伴有楔状缺损,占比65.63%。经卡方检验,Pearsonχ2=25.732,P<0.001,OR=4.001,95%置信区间(2.282~7.015),即早接触与楔状缺损的发生有统计学意义,提示早接触是楔状缺损形成的危险因素之一。

表2 早接触患牙统计结果

A:二维图;B:三维图

2.3 DT统计分析

如表3所示,牙合分离时间过长患牙共26颗(如图3所示,11牙、21牙和14牙等的牙合分离时间过长),其中17颗伴有楔状缺损,占比65.38%。经卡方检验,Pearsonχ2=9.285,P<0.05,OR=3.427,95%置信区间(1.489~7.890),即牙合分离时间与楔状缺损的发生也有统计学意义,提示牙合分离时间也是楔状缺损形成的危险因素之一。

表3 牙合分离时间统计结果

A:二维图;B:三维图

2.4 单侧楔状缺损患牙与对侧同名正常牙所受牙合力大小比较

30例受试患者中,共计发现楔缺患牙157颗,其中一侧有楔状缺损,另一侧同名牙为正常牙的数量共计41对,82颗。将受检82颗牙齿(41对)划分为两组:41颗单侧楔状缺损患牙为观测牙,41颗对侧同名正常牙为对照牙。采用Teetester咬合分析系统进行咬合测试,通过比较患牙与对照牙所受牙合力百分比,分析牙合力因素对楔状缺损的影响。41颗患牙中,30颗患牙所受牙合力大于对照牙。

对患牙与对照牙所受牙合力百分比差异进行t检验,如表4所示,P<0.05,差异具有统计学意义,提示牙合力大小也是影响楔状缺损的关键因素之一。

表4 单侧患牙与对照牙所受牙合力百分比的比较

2.5 楔状缺损深度与所受牙合力大小的关系分析

选取两侧同名牙齿均伴有楔状缺损的患牙共86颗(43对),将其中43颗楔状缺损深度较深的患牙作为观测牙,对侧43颗楔状缺损深度较浅的同名患牙作为对照牙,采用Teetester咬合分析系统进行咬合测试,分析楔状缺损深度与所受牙合力大小的关系。43颗楔状缺损深度较深的患牙中,32颗患牙所受牙合力大于对应的楔状缺损深度较浅的同名患牙。

对观测牙与对照牙所受牙合力百分比差异做Wilcoxon配对符号秩和检验,如表5所示,P<0.05,具有统计学意义,提示楔状缺损深度与所受牙合力大小相关。

表5 楔状缺损深度与所受牙合力大小的关系分析

3 讨 论

本研究通过Teetester咬合分析系统对30例楔状缺损患者的420颗上颌牙齿进行咬合测试,结果显示在上颌各类楔状缺损患牙中,前磨牙占比最高,提示上颌前磨牙区为易患病区域。梁景平等[12]研究发现各牙位均可罹患楔状缺损,上颌牙高于下颌牙,并且以前磨牙最多见,尤其是第一前磨牙,与本研究结论一致。因此,在楔状缺损的临床治疗中,应重点关注易患楔状缺损的前磨牙。

本研究发现早接触与楔状缺损的发生有统计学意义,提示早接触是楔状缺损发生的危险因素之一。Borcic等[20]通过有限元模型分析了正常和异常牙合力作用对楔状缺损的影响,结果显示有早接触的牙齿较无早接触的牙齿更易发生楔状缺损。杨文丽等[21]通过对楔状缺损患牙釉牙本质的研究也证实了早接触牙容易形成楔状缺损。因此,临床上判断并消除早接触点是预防楔状缺损的重要环节之一。

本研究发现牙合分离时间与楔状缺损的发生有统计学意义,提示牙合分离时间也是楔状缺损发生的危险因素之一。王奕等[22]的研究显示,异常牙合力可加重楔状缺损的形成,偏侧咀嚼和牙合干扰导致楔状缺损发生率增高。Duangthip等[23]也指出异常牙合力是楔状缺损形成并加重的重要因素。Teetester咬合分析系统可在患者咬合过程中动态观测牙合分离时间,并找出牙合分离时间过长牙位,进而精准判断异常牙合力来源,通过调牙合磨改,达到预防楔状缺损的发生及发展的目的。

本研究发现楔状缺损患牙较对照牙所受牙合力更大,差异具有统计学意义,提示牙合力大小也是影响楔状缺损的关键因素之一。此外,试验结果显示楔状缺损深度与所受牙合力大小相关,楔状缺损深度越深,所受牙合力越大。表明牙合力因素对楔状缺损的发生与发展均有影响。

综上,早接触、牙合分离时间、牙合力大小均与楔状缺损的发生与发展有关。Teetester咬合分析系统可动态观测早接触牙位及牙合分离时间,及时发现患者的异常牙合力来源,指导临床精准调牙合,降低楔状缺损的发生或扩大,延长患牙的使用寿命,最终达到早发现、早诊断、早预防的目的。