回忆龚育之对我的多年教诲

2021-09-14宋贵伦

2021年初,我的新书《回归社会建设:40年理论与实践研究》出版。序言(附后)是龚育之同志2007年逝世前所作。这是一篇“早产”的序、一本“晚生”的书,前后时隔13年。当我重读老序、翻阅新书的时候,龚育之同志对我多年的教诲历历在目,怀念、崇敬之情油然而生。

一、教我写文章,让我开了文献研究的“窍”

1983年我从北京师范大学中文系毕业,被分配到了中共中央文献研究室,先是在秘书处,后来到新成立的理论研究组工作,再后来,跟随龚育之到中宣部做秘书,在他身边工作11年。后来虽然不在一起工作了,也经常向他请教。

龚育之很乐于、很善于帮助后学。我是多年受教者、长期受益者。据我所知,凡是与他有工作关系的中青年研究工作者,大都得到过他的悉心指教,有许多人经他手改过文章,或与他合写过文章。这十分难得。这不仅因为他是高级干部、大学者而难能可贵,而且因为他始终很忙。从改革开放到他逝世前近30年的时间,他每年有多半年时间参加中央文件起草,加上作为部级领导还有分管的工作,所以对他来说,时间是非常宝贵的。但他从不拒绝任何人业务方面的打扰,而且还常常主动帮助后学。

1986年初,我把大学毕业论文《人称代词修辞艺术刍议》给他看。该文引用了不少《红楼梦》中的例句。两天后,龚育之把我叫到他办公室说:文章我看了,挺有意思的。然后谦虚地说:“多年来我一直有个想法,想写一篇关于毛泽东读《红楼梦》的文章,也收集了一些材料,但感觉对《红楼梦》研究不够,一直没动笔。今年是毛主席逝世十周年,我正准备组织编一本《毛泽东的读书生活》。你是学中文的,对《红楼梦》有研究。我们合写一篇《毛泽东读〈红楼梦〉》的文章怎么样?我把资料给你。你先研究起草,然后我来修改。”听了他的话,我喜出望外,非常感动。我利用学术年假,集中一个月时间,写成了近万字的初稿,但很散乱。龚育之做了大量修改,最后定题目为《“红学”一家言》。文章从1964年他与几个人听毛泽东在北戴河谈哲学时谈到《红楼梦》写起,然后分两部分写:一是“把《红楼梦》当历史读”,二是“对‘红学作历史的评价”,分別系统介绍了毛泽东对《红楼梦》和“红学”的论述,并谈了作者的观点。经他一改,文章可读性、逻辑性、学术性都大大提高了。

这篇文章,除收到《毛泽东的读书生活》一书外,1986年9月9日毛泽东逝世十周年纪念日当天,整版刊发于上海《文汇报》,文章受到李希凡等红学家的肯定。1988年,收入中国古典文学专家郭豫适先生编辑出版的一卷本《红楼梦研究文选》。这都得益于龚育之同志修改提升。我从此也对写作文献研究文章有了一些感悟。

这是我第一次直接向龚育之请教写文章。此后多年,我的文章发表前,都会请他指教。他非常善于指导,既非常尊重原作,又能点到要害。每每如此,受益匪浅。

二、带我编书做课题,引我入了理论工作的“门”

从中央文献研究室理论研究组到中宣部,龚育之带我做了几件重要工作。

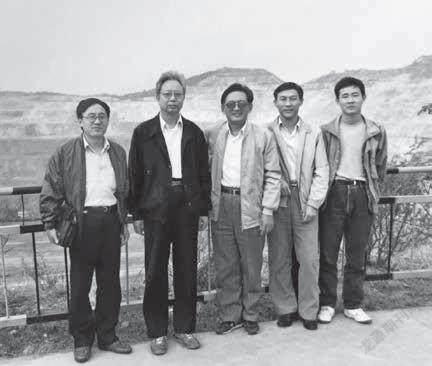

1990年10月作者陪同龚育之(左)在安徽考察时合影

第一,参与社会主义初级阶段文献编辑与研究。到理论研究组后,我首先做的一项重要工作是,按照龚育之要求,在石仲泉领导下,参与收集编辑“社会主义发展阶段论述摘编”,并写出了长篇综述和研究文章,为龚育之和党的十三大报告起草组研究社会主义初级阶段理论提供参考资料。这项工作从1987年初开始,做了大半年时间,查阅了大量马克思主义经典原著和党的文献,编印了两大本“论述摘编”,一本是《马克思主义经典作家社会主义发展阶段论述摘编》,一本是《中国共产党领导人社会主义发展阶段论述摘编》。综述文章三万多字,研究文章一万多字,比较系统地介绍和研究了关于社会主义发展阶段的理论。因为编辑和写作的基础工作主要是我承担的,所以收获很大。

第二,带我编辑《毛泽东论文艺》(增订本)。为纪念毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》发表50周年,人民文学出版社约请龚育之主持编辑《毛泽东论文艺》(增订本)。龚育之把该书编辑和注释的任务交给了我,让我一个人做基础工作,他做编审,只有我们两个人。我心里清楚,他这是有意培养我的业务能力,给我系统业务锻炼的机会。从1991年下半年开始,我集中精力做资料收集和编辑注释工作,整天泡在中央文献研究室档案室和资料室里。我完成编辑注释工作后,送他审定。经过近一年的努力,1992年5月,在毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》发表50周年之际,增订本如期出版。在一段时期内,该书是一部权威的毛泽东文艺著作选读本。

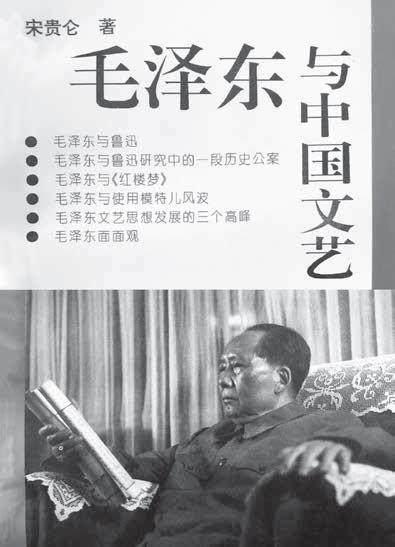

我在查阅毛泽东文稿档案和相关资料的过程中,全面掌握了第一手材料,系统研究了毛泽东文艺生平思想,全面锻炼了编辑注释党的文献著作的能力,在这些积累的基础上1992、1993、1994年,我连续三年各有一篇文章被《新华文摘》收入。我的专著《毛泽东与中国文艺》也在1993年毛泽东诞辰100周年之际,由人民文学出版社出版发行,出版后产生了一定影响。这次指导与合作,使得我在中央文献研究室工作的基础上,不仅进一步有了量的积累,而且有了质的飞跃。

第三,协助收集邓小平论述资料。1991年9月,不再担任中宣部副部长的龚育之,想把改革开放以来邓小平的论述,全面、历史、系统地重新温习一遍,力求从中追寻中国特色社会主义的发展轨迹和方向,寻找一些理论灵感和指导。于是,他让我帮他收集、复印、整理有关邓小平论述的全部公开和内部的文献资料。在这个过程中,重新发现了邓小平关于市场经济、改革开放等许多深刻论断。龚育之很兴奋,于是,写出了四万字的长文《在中国特色社会主义的旗帜下—读邓小平著作的笔记》。1992年邓小平南方谈话发表后,《解放日报》1992年4月16、17、18日连续三天连载,在思想理论界引起了很大轰动。这篇长文,从学习邓小平著作的必要性谈起,从建设有中国特色社会主义理论的基础、建设有中国特色社会主义理论的结构和以经济建设为中心、坚持改革开放、坚持四项基本原则、祖国统一和对外关系等方面,系统梳理了邓小平理论的重要观点,并进行了深刻阐述,最后得出两个重要结论、提出一个重要观点。两个重要结论是:“路子走对了,政策不会变”“警惕右,主要是防止‘左”;一个重要观点是:要坚持马克思主义的坚定性和创造性。在这篇长文中,龚育之还呼吁编辑出版《邓小平文选(1982—1992)》(即第三卷)。

在这个过程中,我跟随他系统学习研究了邓小平理论,为以后我在中国特色社会主义理论研究方面取得一系列成果、在北京市委宣传部分管理论工作奠定了坚实基础。

第四,帮我开展《马克思主义中国化的历史进程及基本经验》课题研究。2005年,北京市中国特色社会主义理论研究中心承接了中央马克思主义理论研究与建设工程重大课题项目—《马克思主义中国化的历史进程与基本规律研究》。当时,我作为北京市委宣传部副部长,负责组织落实此项目,我请龚育之担任首席专家。此时,他身体已经很衰弱,出于对事业的使命感,也出于对我工作的支持,答应帮做此事,并请石仲泉协助主持。从2005年到2006年,他抱病多次主持课题组会议,花了大量心血。他指导设计了写作提纲,提出了一系列重要的新观点。他提出,马克思主义中国化,就是马克思主义在中国的具体化、民族化、时代化。它的实质是中国共产党人对马克思主义的理论创新。他提出,总结马克思主义中国化的基本规律,时机还不够成熟,建议课题题目改为“马克思主义中国化的历史进程及基本经验”。这个建议,得到了中央有关部门的批准。他强调,这个课题还是要着重在马克思主义中国化,应着重在“化”出了什么独特的东西方面。他指出,马克思主义中国化要突出“探索”这两个字。马克思主义中国化,总的说来,是一个不断探索、反复探索的过程,从不成熟到成熟、成熟了又不成熟、还要再探索的过程。他强调,要正确看待我们党对马克思主义中国化的探索。毛泽东也好,邓小平也好,作为马克思主义中国化的主要代表人物,都有一个面对在探索过程中遇到的困难、挫折乃至失败,要寻找新出路,才催生出马克思主义中国化的新成果的过程。他强调,要正确看待马克思主义中国化进程中的“异端”。要坚持实践标准,重视那些曾被认为是“异端”而被实践证明是正确的创新理论。他认为,改革开放以来,马克思主义中国化有三大拨乱反正(从“两个凡是”到实事求是,从以阶级斗争为纲到以经济建设为中心,从封闭半封闭僵化半僵化到全面改革和对外开放)、三大理论创新(社会主义初级阶段论、社会主义市场经济论、社会主义和谐社会论)。他指出,马克思主义中国化的基本经验大致可以归纳为三点:一是从马克思主义中国化的实质来看,马克思主义基本原理同中国具体实际相结合是双向的、互动的;二是从马克思主义中国化的内涵来看,马克思主义中国化不但要“民族化”,而且要“当代化”;三是从马克思主义中国化的具体要求来看,既要真正掌握和运用马克思主义的立场、观点和方法,又要正确认识和联系当代中国与世界发展的实际。这个课题成果,凝聚了他一生对马克思主义中国化历史和基本经验的深入思考。

听了龚育之同志一系列新观点,我和课题组成员都有醍醐灌顶之感。在该课题研究和该书的编写过程中,我从龚育之和石仲泉等专家那里学到了许多东西,使我对马克思主义中国化历史及基本经验,对许多重大理论和实践问题有了更加全面、更加深入的思考和认识。

以上这几件事跟随龚育之做下来,从毛泽东思想、邓小平理论、马克思主义中国化最新理论成果,使我经受了系统学习锻炼,有了全面提高,引我入了理论研究的“门”。

三、為我的书写序,帮我上了宣传工作的“道”

我是中文系毕业,不是政治理论科班出身,对马克思主义理论和党史的系统学习、全面提高,都是通过在写文章、写书、编书的过程中获得的。我编写的书,也大多送龚育之审阅,并请他写序。好的序言,就像好老师写的作业批语一样,让人受启发、长见识、有提高。龚育之同志给我的书作的序,都有这样的良好效果,引领我在宣传工作道路上前行。

1990年11月,龚育之到马鞍山调研。自左至右为:宋贵伦、龚育之、石仲泉、田松年、唐洲雁

1990年11月,龚育之到马鞍山调研。自左至右为:宋贵伦、龚育之、石仲泉、田松年、唐洲雁1990年全党学哲学时,我与中央文献研究室几位老同事编了本书,分十个专题,选编了马克思主义经典作家、我国党和国家领导人、十一届三中全会以来党中央文献的有关论述,采用“语录体”编辑,全书仅15.3万字。稿子初编后,我送龚育之审阅。他除了提出修改意见外,还同意注明他审稿并写了序。他在序中首先对编原文、学原著的方法给予了充分肯定;其次,对不仅学习研究马、恩、列著作,而且还要学习研究毛、周、刘著作,特别是把十一届三中全会以来党的重要文献列入编选范围,给予了充分肯定。最后,他写了这样一段话:“至于摘录这种方法,这些年人们较多地谈到它的弊端。我认为,第一,选摘论点、论述,应注意科学性、全面性,避免主观任意性、片面性;第二,应把阅读摘录当作引导人们选读原著的索引,而不是代替读原著。只要注意这两点,阅读文献摘录不失为一种有益的学习方法。延安整风时编辑的文献摘录《马恩列斯思想方法论》和60年代初田家英主编的《毛泽东著作专题摘录》,不是至今人们还记起它们,并且交口称赞吗?”在编辑该书的过程中,我不仅从马克思主义和党的文献中学到了哲学理论,而且从龚育之同志那里学到了思想方法和工作方法。

1993年是毛泽东诞辰100周年,应人民文学出版社编辑之约,我完成个人第一本专著《毛泽东与中国文艺》。龚育之同志再次为我的新书作序。他在序的开头这样写道:“宋贵伦同志的书《毛泽东与中国文艺》已经脱稿,嘱我写几句话,我乐意应命,因为我知道他为这本书是做了很多准备的。”他在序言中说:“在广泛地多方面地搜集资料的基础上,这本书对毛泽东文艺思想的历史发展做了一番系统的整理,并且做了若干新的论断和概括。”他认为,书中把1936年11月毛泽东在中国文艺协会成立会上的演讲,作为毛泽东文艺思想的开端,“就是新的有见地的”。关于毛泽东文艺思想发展的“三个高峰”的概括,关于新时期党的文艺路线的中心和基点的概括,“也是有启发的”。他最后说,“这样的概括,如果离开历史和现实,做空疏的讨论,是没有什么意思。贵伦同志的这本书,联系丰富的历史资料和现实情况来做这样的概括,就可以对统摄资料起到提纲挈领的作用。”这其中,在对我鼓励和鞭策的同时,也指出了理论研究应当遵循的原则和方法,即:既要有丰富真实的资料做支撑,也要有鲜明准确的观点来“统摄”。

1993年12月人民文学出版社出版的作者的专著《毛泽东与中国文艺》,龚育之作序

2005年10月29日,龚育之在北京市社科联召开的马克思主义中国化理论研讨会上

在北京市、西城区宣传部工作14年,我前后发表过不少理论文章,也一直想结集出版。但由于忙于行政事务,一直未来得及。2006年底,龚育之再次病重住进北京医院。医院离北京市委很近,我经常去探视。2007年2月25日夜,他的病情加重,第一次报了病危。随后,许多人到医院去看他。当时他已戴上呼吸机,不能说话,就给夫人孙小礼写了一个字条:“他们大概是跟我作最后告别来了。”我得知后,顿感这种精神状态不利于治疗,就迅速写了一个字条递进去。大意是:您不必紧张,其实没什么问题。现在是春节期间,大家到家里给您拜年,才知道您住院,就都跑到医院来给您拜晚年来了。我还说:您好好养病治疗。北京市社科联正筹备换届,特邀请您做顾问。我正在编文章集,还请您给作个序。其实,我的书根本还没顾上编。当时只是想安慰他,给他精神减减压,让他分散一下注意力。此后,他的病情果真趋向好转!但到3月份,又高烧不退、病情恶化。3月17日是个星期六,一大早,我突然接到孙小礼老师的电话。她说,老龚今天一早从昏迷中醒来就反复问:“小宋不是说让我给他的书写序吗?”我听后泪流满面。老领导病成这样,还一直想着我的事。与孙老师商量,我迅速编写出一个文章目录,当天下午送到了医院。我在附言中写道:“您别着急,过几天身体好些再写。简单写几句希望的话就行。”谁知,他从3月17日晚到20日,用四天时间,给我口述了一篇近两千字的序。他口述一段,就昏睡一阵,醒了再口述,两千字的序,断断续续用了整整四天!孙老师帮助记录,整理出来念给他听,最后按他的意见定稿。他在序言最后说:“理论工作应当是宣传工作的灵魂”,“对党的指导思想的研究和宣传,不能只是逻辑的、抽象的、框架的,而应该是历史的、生动的、具体的。”这与其说是对我的鼓励,不如说是对我的希望,更是一个“老宣传”对党的宣传工作的深刻见解。这是老领导给我留下的最后的宝贵精神财富。四五月份,他的病情又有所好转。但6月11日突然病危,再次昏迷。这次昏迷再也没有醒来。2007年6月12日9时,龚育之同志逝世。

回顾我近40年的工作经历,从一个大学毕业生成长为一个所谓“学者型干部”、再到一个大学教授,很重要的是得益于龚育之同志的多年教诲和潜移默化的影响。谨以此文表达我对龚育之同志的怀念和崇敬之意。

附:龚育之序

宋贵伦同志的论文集即将编订出版。作者要我在前面写几句话,这于我是义不容辞的。因为,从党的十二大以后,先是在中共中央文献研究室,后是在中共中央宣传部,我们两人有过长期、愉快的合作,是友好的搭档。

《“红学”一家言》这篇收入《毛泽东的读书生活》的文章,是我们合作的第一个颇得好评的成果。这部书当时也成為得奖的畅销书之一。

后来,人民文学出版社约请我编辑《毛泽东论文艺(增订本)》。原来的《毛泽东论文艺》虽然发行量很大,影响也很大,但到了20世纪80年代,书中选用的资料就显得不充分了。宋贵伦同志帮我做了增订本新资料的收集、选择和注释工作。这部书是我们合作的又一个成果。直到2002年中共中央文献研究室编辑的《毛泽东文艺论集》出版之前,它都是一部权威的选读本。由此产生了宋贵伦同志的第一部专著《毛泽东与中国文艺》,我为此书写了一篇序言。

1991年10月,我年届62,不再担任中宣部副部长职务。这时,大家都怀念和向往几年前人们改革开放的那一股劲头、那一股热情。怎么办?我当时想,我能做的就是把改革开放以来邓小平的论述全面地、历史地、系统地重新温习一遍,从中寻找灵感和指导。宋贵伦同志帮我做了收集资料的工作。他从中宣部资料室借来和复印了全部有关邓小平的公开的和内部发表的文献资料。这比已经发表的三部集子(《邓小平文选(一九七五—一九八二)》《建设有中国特色的社会主义(增订本)》《邓小平同志重要谈话(一九八七年二月—七月)》)的内容要完整和丰富。比如“社会主义也可以搞市场经济”,邓小平就讲过多次。再比如“改革是中国的第二次革命”,邓小平也讲过多次。而这些重要内容,在那三部集子中都失收了。这里应当说明,这三部集子的编辑工作我都参与了,要讲失收的责任,我难辞其咎;要讲失收的原因,就是编选者对这些论断的重大意义未曾注意,缺乏认识,或者受到了干扰。

重新发现邓小平的这些论断,我非常高兴!觉得需要提醒别的研究者予以重视。这样,我就着手整理《在有中国特色的社会主义旗帜下—读邓小平著作的笔记》这篇长文。先是在世界观察研究所小范围内讲了一遍,不久又在经济体制改革理论与实践讲习班大范围报告会上讲了一次,得到了大家的鼓励,都希望我整理发表。1992年1月份整理出文稿。大约在2月底,听到了邓小平南方谈话的内部传达,当时的心情正如我曾写过的“快何如之”。我按照邓小平南方谈话精神又整理了一遍。我曾送给一个刊物,它嫌太长没有发表。3月开“两会”时,《解放日报》驻京办的狄建荣同志向我约稿。我说:“稿子倒有一篇,篇幅长、分量重,你们报纸能发吗?”他说:“我拿回去看看。”只过了几天,狄建荣同志便告诉我:“编辑部决定全文发表。”结果,以连续三天共四个整版这种前所未有的阵势,发表了这篇长达四万字的个人读书笔记。这样一个举措,在学界当然是引起震动的。我对《解放日报》的见识和魄力十分钦佩!

后来,宋贵伦同志调到中共北京市西城区委宣传部担任副部长、常务副部长、部长,2000年又调到中共北京市委宣传部担任副部长。在城市基层长期工作,比起在高层领导机构能接触更多的实际工作,工作节奏也更紧张。这对一个青年干部的成长是有极大好处的。但是,在同一个单位要参加好几个会议,在同一个晚上要参加好几个宴请,这样忙碌的状态是很容易淹没人、使人迷失自我的。宋贵伦同志却忙而不迷。现在这部著作集,就是他在紧张忙碌中坚持联系实际进行理论思考这样一个品质的明证。

我以为,宣传和思想工作领域广泛、内容繁杂,但其灵魂是理论工作。理论研究的作用应该体现在党的指导思想的制定、贯彻、宣传和发展之中。对党的指导思想的研究和宣传不能只是逻辑的、抽象的、框架的,而应该是历史的、具体的、生动的。

我在病中,不能多写,也不必多写。权以口述上面这些话,让我夫人孙小礼笔录,作为作者要我写序的回答。

龚育之

2007年3月17、18、19、20日

述于北京医院B座911病房

(责任编辑 杨琳)