运用母题思维 优化立意构思

2021-09-13李慧慧

李慧慧

纵观历年的中考作文题,都旨在强调让学生从真实的情境出发,表达自己的真实感受和真切体验。笔者收集整理了近5年的上海中考及一模二模的优秀范文,发现近几年学生习作选材中关注的焦点主题大概有“成长”“亲情”“文化”“自然”等。从比重来看,“成长”的占比较大,主要体现在表现“我”的精神成长,即反映“我”在思想认识、情感交流、文化鉴赏和处世态度等方面的自我发展。

本文旨在运用母题思维,帮助学生构建起审视生活的全景视野,在选材中增加发散思维训练,实现选材的自由性和递进性。

一、初中写作中的“母题”界定

基于初中写作的角度,我比较赞同谭桂林和谢天振两位学者对母题的界定和阐释。

谭桂林认为,母题是一种基本的人类概念,精神现象与动作本身,如乡土、都市、生命、死亡、战争、复仇、漂泊、童年、成长、家族等。谢天振在《中西比较文学教程》中这样解释:主题学研究中的母题,指的是在文学作品中反复出现的人类的基本行为,精神现象以及人类关于周围世界的概念,诸如生死、离别、爱、时间、空间、季节、海洋、黑夜等。

从以上表述来看,文学领域的“母题”研究与“主题”关系密切。

二、运用母题思维,搭建写作支架

写作母题即学生作文的重要主题(话题)。在本文中,我們将运用母题思维,分析教材及生活素材的母题背后所能囊括的话题及立意点,思考如何从教材、生活两个维度出发,对写作素材进行升格训练,帮助学生建构起一个有层次有系统的素材网络,同时打开思维,提升立意。

(一)以课文为源,打开思维之窗

统编教材采用“人文主题”和“语文要素”双线组元的结构。所谓“人文主题”,即一个单元内的选文大致按照主要内容进行组合,如“凡人小事”“社会变化”“世态人情”等。在梳理各单元“人文主题”的基础上,笔者试着透过主题内容,梳理出单篇课文背后的母题指向,并聚焦具体篇目对母题内涵做进一步阐释。

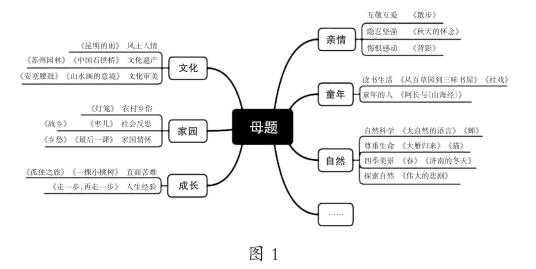

如图1所示,文章是写不尽的,但“母题”却离不开一些永恒的主题:亲情、自然、童年、家园、成长、文化、历史等,同时发现围绕这些母题可以发散、衍生出很多子母题。

以“亲情”母题为例,很多文章都重在刻画亲人之间的情感故事,但关联到每一篇,“亲情”这个母题之下又都生发出新的内涵。如《散步》不仅表现了家人之间相亲相爱,体贴、包容的温情,也折射着对生命的理解和认识,还有对中年人应肩负的责任的思考;读《秋天的怀念》,我们不仅能读出一个坚强、隐忍的母亲对儿子深层、细腻的母爱,也能读出一个生处逆境的儿子对母亲的悔恨和愧疚之情,以及对生命意义的感悟;读《背影》,除了体会感人的父爱,我们更要理解父与子之间爱的不平衡,理解“我”随着年龄的增长,对“父爱”从不理解到理解的懊悔和愧疚之情。

再以“文化”母题为例,《安塞腰鼓》既通过宏大的场面、奔放的动作、铿锵的节奏,展现陕北地区黄土高原的地域文化,也是透过这种气吞山河的舞蹈形式展现黄土地人们蓬勃向上、积极进取的生命激情。《苏州园林》中的园林建筑是中华园林文化的典范之作,也是优秀的世界文化遗产,但通过园林文化,更要彰显的是中国传统文化庄重、和谐的审美原则。《昆明的雨》围绕“雨”,将雨季中的景、物、人一幕幕呈现,展现出温润、闲适、优雅的风土人情,透过这样的文化审美眼光,感受的是亲近自然、亲近生活的人文内涵。

日常写作训练中,教师要引导学生紧扣课文,对教材中的典型文本进行系统梳理,编织素材网络,引导学生围绕母题不断进行广度拓展和深度思考,让学生模仿着一题多写,一题多变,举一反三,从而让习作立意更好地深度升格。

(二)以名著为线,编织思维之网

统编教材中安排了名著导读板块,这些经典名著,往往包含着多元的认知意义与教学价值,在教学中,为了让学生的思维更聚焦,思考更清晰,不妨也运用母题思维聚焦教学的内容和范畴,同时通过“母题”进一步建立作品和作品之间的关联。

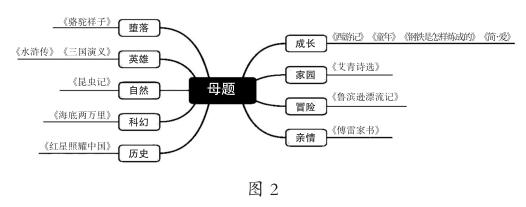

笔者试着按自己的理解梳理和提炼部分名著篇目背后的“母题”,并做如下分类:

通过梳理,我们发现,经典文学作品中的母题,也都是人类生活中最具有普遍性的公共话题。在母题的引领下,可以指导学生聚焦某个主题范畴与某些思想领域,为学生提供相对清晰的认知框架,同时,对学生的习作也是极有意义的。

以“成长”这个母题为例,《童年》讲述的是3~10岁的阿廖沙在外祖父家的一段苦难史,从阿廖沙的成长经历和成长选择中,我们可以读出一个人面对黑暗和苦难应有的清醒与坚韧。《西游记》讲述了唐僧师徒四人取经的故事,对于今天的青少年来说,这部小说更充满了励志——人生就要勇往直前,不畏惧、不退缩,以毅力和韧性不断完善自我。《钢铁是怎样炼成的》中的保尔·柯察金,面对战场的搏杀、感情上的波折、不向命运屈服,在历练与考验中成长,磨难与坎坷,铸造了保尔的信念和意志,这是个无产阶级革命斗士的精神成长史。《简·爱》呈现的是19世纪英国社会一位平民女性的成长历程,她貌不惊人、矮小瘦弱,但心灵强大,性格刚烈,敢于反抗,有着追求自由、平等、独立的人格,尤其体现在她对爱情的追求上。

虽然主人公面对的苦难不一样,经历不一样,表现不一样,但最终都指向了“成长”。当学生选择“成长”这样的母题进行写作时,就可以引导他们将写作素材与这些名著中的人物、情节、环境进一步勾连,丰盈、充实我们的写作素材,让我们的写作的思想具有更丰富的意蕴,更具有思辩性,从而助力写作中的立意构思。

(三)以生活为本,绽放思维之花

要建构起一个宏观的母题写作思维,还需要让学生做个有心人,在生活中收集、积累素材,让自己的生活与文学母题建立关联,围绕常见母题建立自己专属的素材资源库。

积累过程中,可以通过思维导图、手账、日记的方式,及时地把生活中那些珍贵的、独有的、富有个性的体验和经历记录下来,也可以用素材卡片的方式进行积累。如:

在这张素材积累卡中,我们看到小作者用简单的语句描述了整个事件,同时对该事件的主题进行了归纳和梳理。当进入到写作层面,就可以通过这些主题词进行素材的提取。

当积累卡收集到一定数量时,还需要对收集积累的这些素材卡做进一步的分类,这样可以方便写作中素材的提取。

如素材卡片:文化篇、成长篇、自然篇、历史篇……

进一步的细化为:成长篇之“责任与担当”“理解亲情”“选择与坚守”……

写作中,面对具体的题目,我们还是要注意一个母题之下的不同素材之间的比较,做到以前用过的材料尽量不用,他人用过的选材尽量不选,力求避免与过去重复,与他人重复,这样可以在选材上推陈出新,夺人眼球。

当然,构建母题网络,只是优化写作的第一步。要想进一步提升写作质量,还需要提升表达方式、修辞手法等多种手段。这同样也可以借助母题思维,进一步关联教材、名著,借鉴、内化教材、名著中的常见写作手法,如:设置贯穿全文的线索、注重细节描写、情节设置一波三折等,从而优化写作过程。

综上所述,在同一个母题之下,学生能写的素材非常多,在众多纷繁复杂的内容中,教师要引导学生运用母题思维,规划出一条清晰的路径,建立一个繁而不乱的思维导图,编织起一个更宏观、更立体的素材储备网,优化立意构思,促使学生的思维向更深处漫溯。