单元视野下的初中语文问题化学习的实践与思考

2021-09-13孟丽莉

孟丽莉

一、问题的提出

时代的发展推动教育理念的更新,当我们越来越意识到学习方式变革的重要性时,却陡然发现陷入了某种“瓶颈效应”,即在走向“以学习为中心,素养为本位”的迭代中,学习者(教师、学生)、学习目标、学习内容、学习评价等各相关因素的配合出现了阻滞或是错位,使得整个升级系统出现卡顿的现象。于是,我们不得不停下来思考:习惯于“知识投喂”的教师,该如何摆脱“圈养”的心态,又该如何在过度“满溢”的教学节奏中,留出足够的时间和空间,让学生的思维真实地流动起来?何处可借来“东风”,破解眼前的困局?

对此,王天蓉老师提出以问题化学习的方式“转识成智”,即“从原来知识的接受获得,转化为让学生亲身体验‘知识的生成与建构”,从而触发师生关系、教学流程、课堂生态的转变,提升学生的思维品质,促进有效学习。

《高中语文课程标准》(2017年版2020年修订)中指出,“要引导学生在语言文字运用的过程中,发现问题,培养探究意识和发现问题的敏感性,探索解决问题和语言表达的创新路径。”

同时,2018年以來,随着上海市教育委员会教学研究室编著的《初中语文单元教学设计指南》的逐步推广,语文单元教学思路的认知度逐步提升,引导基于课程标准的语文教学与评价的整体把握,强调对学生学习经历的优化和丰富。

由此可见,问题化学习是深化语文教学课堂改革的持续生长点和有效动力源,且能在新课标落地和新教材全面使用的背景下,获取更丰富的素材资源和更明确的聚焦方向,加速指向语文学科素养,围绕新教材特点和学生情况系统性、结构化开展语文教学设计的推陈出新。

开展单元视野下的初中语文问题化学习探索和实践,就是在问题化学习理论的指导下,利用单元整合的结构化优势,探索促进学习者、学习目标、内容、评价、资源等因素高效能协作的语文学习路径和思考方法;是统合语文课程要素与学习方法论的有益尝试,也是增强学生内驱力,提升学习效能,导向深度学习的重要举措。

二、实践探索

下面以义务教育教科书(五·四学制)《语文》六年级下册第五单元为例,介绍单元视野下初中语文问题化学习设计与实施的主要策略:

(一)语文学科核心素养与问题化学习力的双轨融合

1.双轨融合的内容

语文学科核心素养,分别为语言的建构与运用、思维的发展与提升、审美鉴赏与创造、文化传承与理解。

问题化学习目标具体表现为问题化学习力,分别是问题发现力、问题构建力、问题解决力、问题反思力、问题化学习的设计力。

2.双轨融合的原则

(1)全局性思考

语文学科素养中,语言的建构与运用是其他素养的前置条件,是思维提升与发展的内在机制和外显标志,是审美鉴赏的对象内容与过程方法,是文化传承与理解的特殊容器和传递方式;语言、审美、思维、文化四者间存在相互影响、互为表征的密切联系。

问题化学习力则是以问题化学习的设计力为圆心,其他“四力”为圆周组成学习闭环。“五力”间相互勾连,可以选择任意一个维度作为学习的起点,设计并实施学习的循环。

基于以上特点,语文学科核心要素和问题化学习力的融合需要统筹全局,深入思考,进而理清单元目标的逻辑关系和表现形式,促进单元内容的系统组合和排列。

(2)螺旋式呈现

问题化学习力和语文核心学科素养的培育不是一蹴而就的,而是经历不同阶段学习实践的切磋琢磨后逐步形成,在不同阶段表现为差异化的关键能力,并且通过不同深度的复现,内化为学生的元认知和实践力。

因此,学科核心素养与问题化学习力的融合应考虑各内外部要素或维度的具象与衔接,借助螺旋上升的分布格局,实现学生学习经历的有序搭建,促进学生的全面发展。

3.单元设计举隅

(1)单元主要内容分析

六下第五单元围绕主题“我们的家园”,选编了三篇不同文体的课文:科普小品文《只有一个地球》,说明地球资源的有限,引发忧患意识,呼吁“精心保护地球生态环境”;散文《青山不老》,描写人改造恶劣环境的行动,通过土地的变化与人的坚守形成呼应,表现人对土地的回馈和守卫,启发对生命价值的深层思考;诗歌《三黑与土地》,表现农民对于土地失而复得的喜悦,通过质朴贴切的比喻,展现了人与土地和谐共生的美好姿态。三篇文章从不同侧面揭示了“地球——我们共同家园”的主题,从反思警醒到改变保护,再到和谐共生,层层深入,观点表述各有侧重,勾画出美好的愿景,突显了人与自然、生态环境相互依存的紧密关系,激励人们用行动抒发对土地的热爱,思考对地球的责任。写作部分则是学写倡议书,培养学生关注生活现象,表达观点的能力,为实现单元主题,提供了语言交际的工具。

(2)学生问题化学习的学情分析

2020级六年级学生刚接触问题化学习,经历了“五何”问题法提问的启蒙阶段,跟随教师体验了围绕标题、关键句、矛盾处提问,构建问题链的过程,激发了提问的热情,具备了发现问题和合作解决问题的初步意识,但问题琐碎重复,学科特点不鲜明,缺少追问,问题深度不够,问题思维方式较为单一。

(3)确定单元问题系统

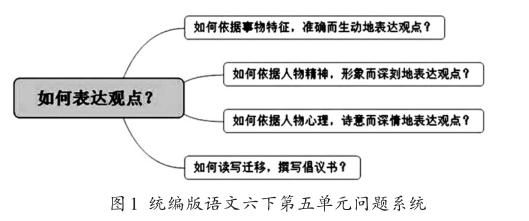

全局性考虑本单元的语文学习要素和问题化学习力,选择把握课文的标题与观点间的联系为切入口,体会不同文体表达观点的独特方式,从而加深对单元主题的理解,激发内在情感的单元学习思路。在复现“围绕标题构建问题系统”这一能力点的基础上,着重锻炼归类问题、筛选问题、合作构建问题系统的能力,聚焦语言积累和运用的文体特点,发展思维和审美水平,内化文化理解。由此,确定单元问题系统如图1:

(二)追问方法与文体意识的双向渗透

语文学科核心素养的提升离不开追问的深入。采用何种追问方法,是否具有文体意识,都由个体的思维层次所决定,两者一为手段,一为方向。从语文课程的角度出发,关注两者的双向渗透,以追问方法来强化文体意识,以文体意识来优化追问方法,并通过问题的解决、反思和再设计来促进深度思维,能化语文概念性知识的机械记忆为帮助习得概念性知识的程序性言语实践图谱。

1.单元角度双向渗透的实施

比如,讲读课文《只有一个地球》,围绕标题提出核心问题,学会筛选问题,构建问题系统,并能结合说明文要素展开追问,紧扣事物特征,把握作者观点。

自读课文《青山不老》运用问题筛选方法,围绕标题合作构建问题系统,由事物特点联系到人物精神,并能结合记叙文要素展开追问,体会人物精神,理解文章的哲理。

自读课文《三黑和土地》,运用问题筛选方法,围绕标题自主构建问题系统,捕捉诗意化的语言,并能结合诗歌要素的展开追问,把握人物心理,体会作者的情感。

学写倡议书,读写迁移,确立观点,围绕观点提问,借助问题系统完善写作提纲。

2.课时层面双向渗透的实施

例如,《只有一个地球》课堂学习中,学生采用文体要素(说明文语言、说明方法与说明顺序)为追问支架,对课文3~7节展开合作追问(见表1)。

文体的特征要素为学生的追问提供了思维支架,将他们从被动的解答者提升为主动的发问者,调动了前期的学习经验,借助不同的追问,活用各种思维方式,如比较思维、求异思维、分解思维、辩证思维等,提升读写技能和审美能力。

(三)情境创设与读写结合的双环映衬

语文学习不能闭门造车,复杂而多变的现实是学生未来所要直面的人生,所以真实而丰富的语言实践情境应是语文学习的主旋律;读写结合则为语文学习的生命线。依托情境创设与读写结合的双环映衬,能创生出有助于发展学生解决真实问题能力的学习任务。

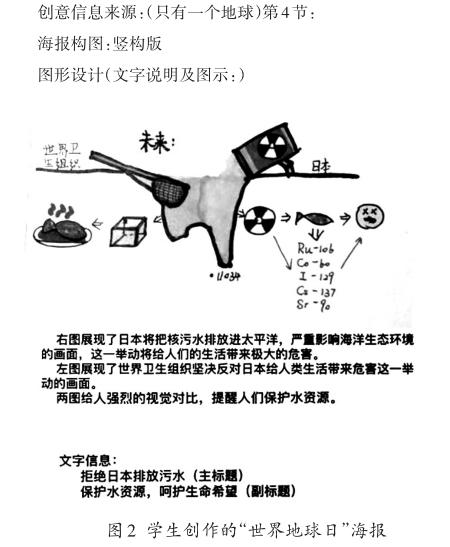

例如,阅读课文《只有一个地球》后,提取文本信息,为“世界地球日”设计一幅警示性的宣传海报,并提供两个学习支架,一是撰写设计文字说明,二是构思海报标题文字(见图2)。

阅读《青山不老》一文后,或是扮演晋西北地区的带队导游,向到访游客介绍一下这座青山的故事。或是为山野老农撰写一段“感动中国”的颁奖词。

单元内三篇课文学习后,进入学习写作倡议书的环节,由学生围绕“倡议书”发问:谁发起?向谁倡议?倡议什么?怎样写倡议,让大家更能接受?追问本单元的课文,给写作倡议书提供了哪些方面的启发与思考……

(四)多元评价与综合素养的双重认证

评价是学习的重要环节,引入多元评价能打破“甄别式”评价“一统天下”的局面,摆脱僵化的学习内容,消除学习过程阻滞。多元评价同步综合素养的指向,将为单元视野下初中语文问题化学习的设计和实施,提供重要的保障。

1.多元评价包括评价主体、评价媒介、评价内容的多样化。

(1)评价主体的多样化:从单一的教师主导扩展为多向的“引导者、协作人、客户群、观望体”参与。

引导者一般为教师,角色定位转化为引导学生在语言实践中发现问题、解决问题、反思问题等,而不仅是灌输知识和讲授技能。

协作人是学习中的伙伴,可以是合作小组内的同伴,也可以是组外的其他同仁。

客户群是情境化任务中学生扮演角色提供“服务”的对象群体,根据角色情境,或是写作定位的变化,可以是教师、学生、家长或是其他社会对象。

观望体是语言学习活动成果分享中,除上述三者外其他可以见到或听到学习成果的个体。

(2)评价的媒介的多样化:从口头、书面扩容为线上、线下的混合。如“停课不停学”期间直播课堂的互动点赞,习作点评合作在线编辑;课堂上采用信息化软件“易动课堂”多屏融合技术,提交练习、演示评价;借助问卷星制作、收集评价问卷,扩大评价范围等。

如:《只有一个地球》学习中评价流程:学生提问——小组筛选评价——课堂信息手段交流评价——钉钉班级群分享学习成果——问题归类筛选方法迁移运用任务的组际评价。

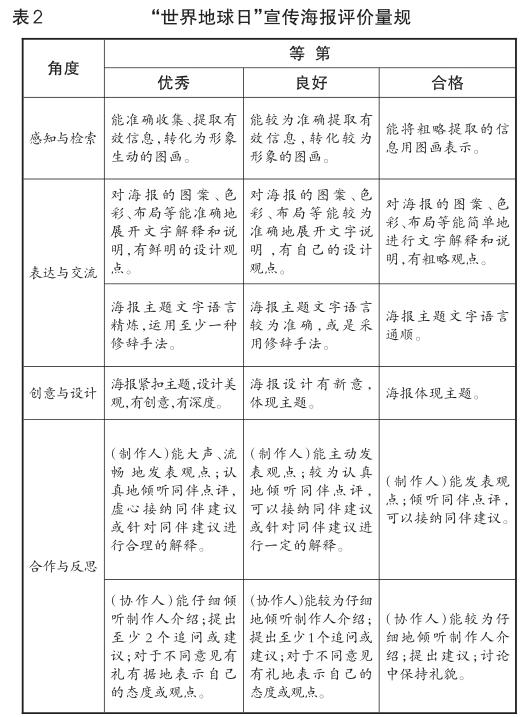

(3)評价内容的多样化:从学习成果延伸到学习过程,不仅关注关键能力,如信息提取和整合、问题归类和筛选等;也关注情感态度与品格,如乐于倾听与追问,克服困难的决心与勇气,接纳不同意见与修正自我错误等(见表2)。

2.综合素养既是语文学科核心素养的综合,又是跨学科素养的剪影,以多元评价为载体,起协同作用。

三、反思与展望

单元视野下的初中语文问题化学习的实践尚属于起步阶段,对于教材内容的梳理、语文学科标准的解读、问题化学习力的层段目标界定的研究正在逐步深入之中,并根据学生学习反馈不断予以调整和改进。下一阶段,将聚焦问题的情境化,进一步提升初中语文单元教学设计的可操作性和实用性。