配偶效应:女性延迟退休意愿影响因素

2021-09-13徐佳

摘 要:为适应经济持续发展、人口结构变化和社会快速转型,我国女性退休年龄亟待延迟。本文提出充分考量配偶对女性延迟退休意愿的影响,以家庭为单位延迟退休年龄的设想。即通过整合就业政策、养老金政策、医疗保险政策、生育保障政策、住房政策和幼儿保障政策,建立“立体式”家庭政策支撑体系,为女性延迟退休年龄创造相应的政策环境;通过拓展退休政策实施对象范围,将以“个人”为单位转变为以家庭为单位;实行延迟退休年限家庭共担制,在延迟退休行为主体层面实行“弹性”退休。

关 键 词:延迟退休;配偶效应;logistic回归;女性

中图分类号:D630 文献标识码:A 文章编号:1007-8207(2021)08-0052-13

收稿日期:2021-04-02

作者简介:徐佳,安徽师范大学历史学院讲师,博士,研究方向为社会保障、福利社会学。

基金资助:本文系安徽省高校人文社科研究项目“中德老年群体反潜在贫困体系比较研究”的阶段性成果,项目编号:SK2019A0264。

引 言

退休政策是保护老年人基本权利、保障老年人基本生活水平的有效“凭证”,在社会保障体系中占有重要地位。近年来,随着我国社会保障事业的不断发展,退休政策在不断的自我完善和改革中受到了学界的广泛关注,如人口结构老龄化、家庭规模小型化、城市化等给退休政策带来的严峻挑战。首先,人口结构老龄化使得养老保险基金面临着巨大的压力,即适龄工作人口减少,导致我国多省份养老保险基金模块缩减、供养比上升;其次,家庭规模小型化使得家庭结构的稳定性不断减弱;再次,快速城市化进程促进了人口流动,进一步弱化了家庭照护功能。而人均寿命和预期健康寿命的延长使延迟退休政策具有可持续性,即延迟退休年龄、增加工作年限。

虽然学界对延迟法定退休年龄的实施方案存在争议,但延迟法定退休年龄的举措势在必行。在我国,人口结构改变和生育政策改革使中青年群体无力承担家庭照护压力,临近退休女性在家庭照护中的作用日渐凸显。临近退休群体特别是女性在家庭中扮演着“养更老、扶二胎”的角色,甚至临近退休男性也逐步承担了家庭照护责任。因此,临近退休群体需要在遵从延迟退休政策与实现退休意愿之间作出“选择”。

养老保障是家庭、社会、国家共同的责任,在延迟退休年龄的刚性社会需求与退休意愿矛盾的当下,配偶对女性延迟退休意愿的影响应受到重视。本文从配偶视角出发,基于安徽省女性延迟退休意愿调查数据,廓清配偶对女性退休决策的作用模式,探究配偶影响女性延迟退休意愿的作用路径。通过问卷调查法、统计分析法以及文本分析法回答配偶如何、何时以及为什么影响女性延迟退休意愿,进而提出延迟女性退休年龄的对策建议。

一、研究综述

(一)国内外相关延迟退休政策

⒈我国退休政策及拟推行的延迟退休政策。我国现行的法定退休年龄为男性60周岁,女性干部55周岁、女性基层岗位和工人50周岁,从事危险、繁重和危害健康的工作岗位以及丧失劳动能力的就业人员可提前退休。这一退休政策来源于1978年第五届全国人民代表大会常务委员会第二次会议批准通过的《国务院关于安置老弱病残干部的暂行办法》和《国务院关于工人退休、退职的暂行办法》(国发[1978]104号)。经过40多年的高速发展,我国人均寿命和老年人预期健康寿命都有大幅提高。[1]反观退休年龄却仍处于国际较低水平。[2]

2013年,十八届三中全会审议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出研究制定渐进式延迟退休年龄政策;《社会保障绿皮书:中国社会保障发展报告(2020)》提出建议:形成 “小步渐进”的阶梯式延迟退休方案,将65岁作为目标退休年龄。2020年,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议》提出“实施渐进式延迟法定退休年龄”。但现实中,主观延迟退休意愿不足的问题并未得到解决。我国从业者平均退休年龄低于法定退休年龄1至2年,而实际平均退休年龄要比数据所反映的年龄更低。[3]

⒉国外相关国家延迟退休政策。国外延迟退休政策实施较早的国家是日本。其通过立法提高退休年龄,通过增加“迟退”养老金、增加多种配套“奖惩” 措施等鼓励延迟退休,并逐步将法定退休年龄提高到了65岁。有数据显示,日本65至69岁、70至74岁的老年人就业率分别超过了45%和30%。[4]与日本相似,美国也通过“奖惩”措施鼓励延迟退休行为。自2003年起,其将退休年龄每年推迟两个月,渐进式推迟退休年龄至66岁。至今,1969年后出生的群体退休年龄拟推迟至67岁,且以退休金积点为基础,在严格控制退休年龄的同时高水平奖励延迟退休行为。[5]德国于2001年开始推行延迟退休政策,统一将男女退休年龄延迟到65岁。2012年起又施行每年延迟1个月的渐进式延迟退休政策,将退休年龄调整到67岁,同时严格控制提前退休。[6]除德国外,瑞典等北欧福利国家在男女同龄退休政策的基础上亦实施渐进式延迟退休模式,将就业者退休年龄延长至65岁以上,甚至超过67岁。[7]

(二)国内外延迟退休意愿的相关研究与进展

⒈我国延迟退休意愿的相关研究与进展。主观延迟退休意愿是影响延迟退休政策实施效果的關键。已有研究表明,我国女性对孙子女的照护服务显著抑制延迟退休的意愿、大幅增加提前退休概率。因此,延迟退休政策与“全面二胎”政策相互制约。[8]通过对城镇职业女性延迟退休态度的研究后发现,女性比男性更加反对延迟退休。[9]据《2020中国居民退休准备指数调研报告》显示,年长者、受教育水平高、职级较高、收入较高的群体对于延迟退休的态度更为积极。

⒉国外延迟退休意愿的相关研究与进展。虽然家庭经济收入状况是影响退休意愿的重要因素,但配偶的主观意愿等非经济因素也影响女性延迟退休决策,且已婚状态比单身状态的老年群体更不愿意延迟退休。[10]原因在于:一方面,亲密家庭关系、配偶的亲密陪伴可以缓解离开工作岗位的社会疏离感,缓解临近退休群体脱离社会的焦虑感。[11]另一方面,出于享受共同时光的需要,配偶大多希望另一半能够用同等甚至更多的时间实现家庭内陪伴,特别是当家庭经济状况较好、生活质量不依赖于工作收入时,配偶更希望另一半尽早退休,以满足陪伴需求。[12]

但是,陪伴需求仅仅是配偶促进女性尽早退休的原因之一。对女性健康状况、家庭整体照护需求的考量也是配偶不希望另一半继续工作的重要原因。[13]特别是在女性就业率明显低于男性的国家,男性配偶能够高水平起到“坚定”女性尽早退休意愿的作用。[14]当然,部分国家的两性退休年龄差距较小或已采取了男女同龄退休并同时延迟两性法定退休年龄,且该退休政策已得到了社会群体的认可。[15]研究表明,家庭内产生一致退休意愿的原因主要有两个:其一,夫妻对于工作和生活的偏好具备高度相似性,其享受休闲时光的方式亦具备共同点。[16]尤其对于一方长期参与劳动力市场,另一方无固定工作的夫妻而言,能够通过拥有共同的休闲生活以获得相同的家庭认同感尤为重要。[17]其二,夫妻一方的健康状况下降或罹患慢性疾病等可能加剧另一方长期照护责任,由此产生共同退休意愿,其中女性退休意愿可能高于男性。[18]此外,女性是否拥有一定水平的养老金是男性退出劳动力市场并拒绝延迟退休的重要原因。男性对女性的经济需求更为敏感,因此,当女性的经济诉求不再依赖于男性的工作收入时,男性可能在很大程度上选择退休;反之,女性对男性的经济需求较迟钝。对于女性而言,当配偶延迟退休后的预期退休金大幅度高于自己时,会选择先于配偶退休,但当双方预期退休金相似时,女性会选择与配偶同时退休。[19]

(三)延迟退休意愿的理论依托

在对延迟退休意愿的表象及其产生原因进行研究的基础上,学界对影响延迟退休意愿的理论根源进行了探索。

1.理性决策论。个人完整的工作历程对退休决策起到了重要引导作用。[20]整个工作历程中积累的经济收入、社会认可度以及自我价值评估是影响退休决策的直接因素。当预期退休收入接近综合工作收益时,老年群体更易选择退休。因此,退休决策是以感性的个人选择为基础的理性决策过程。

2.计划行为理论。Ajzen所提出的计划行为模型主要用以预测和了解人类的行为,亦被广泛应用于对退休行为的研究。[21]计划行为理论模型主要由行为信念、行为态度、规范信念、主观规范、控制信念、行为意向等组成,并从三个阶段分析行为模式的形成过程。通常情况下,一个人计划执行某种行为是以满足行为目标为前提实施的具体行动。[22]在這一前提下,临近退休群体的退休意愿主要基于对退休的心里预期,如退休行为能够对生活起到积极或者消极影响,以及延迟退休对个体、家庭的综合性影响等。其中,延迟退休对个人的综合性影响将起到决定性作用。

3.育儿周期论。女性生育行为周期对退休意愿有直接影响。生育行为开始较晚的女性比生育行为较早的女性更容易延迟退休年龄。因为生育行为开始较晚的女性通常对自身教育和早期工作投入较多,经济收入更高,对劳动力市场参与度更强,因此更容易延迟退休年龄。[23]此外,家庭中有年龄较小子女的女性更容易延迟退休年龄。[24]子女的依赖关系是女性继续工作的动力。有研究表明,家中仍有未嫁娶子女的临近退休女性较“空巢”女性更易延迟退休年龄。

二、数据来源、研究思路及研究方法

(一)数据来源

本文通过问卷调查法获取安徽省女性延迟退休意愿调查数据。受访对象为距法定退休年龄2-5年的女性。受新冠肺炎疫情影响,本次调查问卷通过网上发放的形式。经过筛选核验,共得到有效问卷485份。问卷共有51个问题,采用单选以及分级阶梯式备选答案的方式以避免获得模糊答案。问卷内容涉及受访女性本人的工作和基本信息、受访女性家庭内照护责任、配偶的基本现状等,广泛覆盖了女性延迟退休的各类潜在影响因素。受访女性年龄分布在45周岁至52周岁之间,达到了总样本的80.9%。因受访女性有效受教育时间为20世纪70年代中期至60年代末期,受当时我国女性可及性教育资源的限制,受访女性受教育水平相对偏低。其中,有大学本科/专科及以上学历的受访女性所占比例为30%,其余70%的女性受教育水平为“高中/中专”或“初中及以下”。本次调查的受访女性工作性质涵盖公务员、事业单位、国企、民营、私企、个体经营、自由职业、兼职、临时工作及失业等类别,分布比例较为符合安徽省此年龄段女性就业分布状况。

(二)研究思路

在家庭规模小型化背景下,女性延迟退休意愿主要受到家庭经济状况(包括非职业性个人收入和非职业性家庭收入,如股票、债券等)、职业状况(如工作性质、工作岗位、工作时长、工资收入等)、健康状况(如是否患有重大疾病或慢性病等)和家庭责任因素(如家庭照护责任等)的影响,其中,配偶因素为家庭责任中的核心因素,对女性退休意愿的作用日趋凸显。[25] [26]因此,本文提出以下假设:

假设1:配偶的健康状况对女性延迟退休意愿具有显著影响,配偶的健康状况越差,女性越不希望延迟退休。

假设2:配偶的态度与女性延迟退休意愿呈显著正相关,配偶越不支持女性延迟退休,女性越不希望延迟退休。

假设3:配偶受教育程度与女性延迟退休意愿显著相关,配偶受教育程度越高,女性越希望延迟退休。

假设4a:配偶当前(或退休前)的工作性质能够显著影响女性延迟退休意愿,配偶工作越稳定,女性越不希望延迟退休。

假设4b:配偶当前(或退休前)的工作岗位能够显著影响女性延迟退休意愿,配偶工作岗位为中高层领导,则女性不希望延迟退休。

假设5:配偶的收入与女性延迟退休意愿呈显著负相关,配偶收入越高,女性越不希望延迟退休。

根据以上研究假设,以女性延迟退休年龄意愿为最终变量,以配偶因素为自变量,以非配偶因素为控制变量,梳理配偶影響女性延迟退休意愿的主要路径。第一,直接路径。配偶通过支持、反对或中立等态度直接影响女性延迟退休意愿。第二,间接路径。配偶作为家庭责任因素中的核心因素,间接影响女性延迟退休意愿。如因时间安排或生活习惯给女性增加或减少家务劳动量;因健康状况变化加重或减轻女性的照护责任,从而改变女性延迟退休意愿。第三,次间接路径。配偶通过除家庭责任因素以外的其他层面影响因素,如通过配偶的职业性质、收入、工作时间等改变女性延迟退休意愿。

(三)研究方法

本文主要采用问卷调查法和统计分析法分析影响女性延迟退休意愿的因素。第一,将配偶因素作为影响女性延迟退休意愿的自变量进行分析,包括配偶受教育程度、配偶的健康状况、配偶是否有影响生活的慢性疾病、配偶是否有重大疾病、配偶是否已退休、配偶当前(或退休前)的工作性质、配偶当前(或退休前)的工作岗位、配偶当前(或退休前)工作时长、配偶目前收入、配偶是否有夜班、配偶的夜班时长等。将受访女性其他家庭照护责任、工作情况和人口统计学信息等24个能够潜在影响女性延迟退休意愿的变量作为控制变量(非配偶变量)。在分析过程中,对非配偶因素进行控制,以排除其对女性延迟退休意愿的干扰。第二,利用单因素方差分析和相关分析,分别对女性延迟退休意愿的配偶因素和非配偶因素进行交叉验证,筛选出具有显著影响的配偶因素(自变量),同时筛选出具有显著影响的非配偶因素(控制变量)。第三,通过二元logistic回归分析方法分析女性延迟退休意愿与配偶因素的作用关系。最后,利用交叉分析开展进一步辅助讨论。

三、配偶影响女性延迟退休意愿的作用机制

(一)描述性统计

本文对样本中影响女性延迟退休意愿的配偶因素做描述性统计。在全部485个有效样本中,其配偶的年龄主要集中在44-56岁之间,均值为49.53岁。受访女性配偶的健康状况整体较好,仅有2.9%的人健康状况比较差。患有重大疾病的配偶人数仅占总样本比例的2.1%。但配偶中患有慢性疾病的比例略高,为总样本的19.8%。

为分析配偶工作因素对女性延迟退休意愿的影响,本文选取“配偶是否已退休”“配偶工作性质”“配偶工作岗位”“配偶目前工作的月收入”“配偶目前每周工作时长”和“配偶每周夜班时长”等相关变量,作为影响女性延迟退休意愿的自变量。通过描述性统计得出结果,样本中绝大部分(95.5%)配偶处于正在工作状态。他们的工作性质以民营/私企(31.1%)、自由职业(18.9%)、个体经营(18.7%)、事业单位/国企(14.4%)为主,从事兼职或临时工作的比例为4.7%,其他占比7.7%。

通过对配偶工作岗位的描述性统计发现,从事基层岗位和体力劳动的配偶占有较大比重,分别为18.9%和25.7%。他们的收入均值为税后6746.46元/月,其中,近60%的配偶税后月收入在2000—6000元之间。与配偶相比,受访女性的税后月收入更低。但配偶的工作时长普遍偏长,其中,近60%的配偶每周工作时长超过40小时,多达28.8%的配偶每周工作时长超过50小时。样本中需要夜班工作的配偶共有55人,占总样本的11.3%,他们的夜班时长均值为16.73小时,其中每周夜班少于8小时的为29.1%,8-20小时的为43.6%,夜班时长20小时及以上的为27.3%。此外,对配偶态度进行描述性统计发现,超过60%的配偶支持女性延迟退休或尊重女性的意愿,30.5%的配偶不支持女性延迟退休。

(二)控制变量筛选

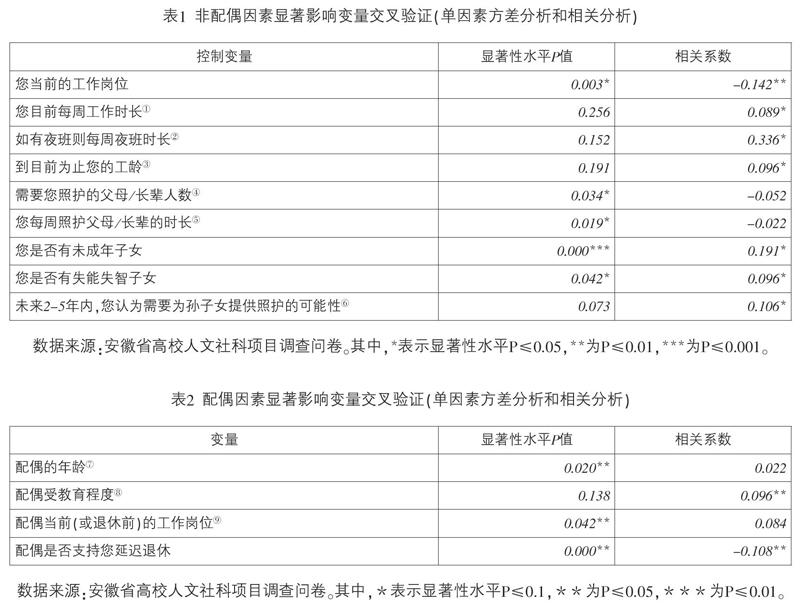

样本中的非配偶因素变量如女性及其家庭的人口统计学变量、工作相关变量以及女性家庭照护责任相关变量,对女性延迟退休意愿(因变量)具有潜在的影响。因此,本文通过对所有非配偶因素变量与因变量的单因素方差分析和相关分析进行交叉验证,找出对因变量有显著影响的变量。如表1所示,单因素方差分析的显著性水平P≤0.05标记为具有显著差异,表示该非配偶因素变量的子项对女性延迟退休意愿的影响显著。表1中相关分析的相关系数进一步描述了非配偶因素变量对女性延迟退休意愿的影响程度,系数绝对值越接近1,则影响程度越大,P≤0.05标记为显著影响。通过两项分析的交叉验证,提取对本研究的因变量(女性延迟退休意愿)具有显著影响的非配偶因素变量,即人口统计学变量中的“您是否有未成年子女”“您是否有失能失智子女”;女性工作相关变量中的“您当前的工作岗位”以及女性家庭照护责任相关变量中“未来2-5年内为孙子女提供照护的可能性”。在回归分析中本文对这些变量进行控制,以减少它们对分析配偶因素的干扰。

同时,本文对自变量(配偶因素)也如上文进行了交叉验证并通过表2对筛选结果予以描述。通过单因素方差分析和相关分析,获得对女性延迟退休意愿有显著影响的自变量,即“配偶受教育程度”“配偶当前(或退休前)的工作岗位”以及“配偶是否支持您延迟退休”。经过验证,除以上三个自变量对本文因变量影响显著外,其余配偶因素变量的表现不符合预期,特别是配偶的健康状况变量。通常情况下,当配偶的健康状况较差或患有重大疾病及长期慢性疾病时,女性作为家庭的主要照护者,会弥补丈夫因病导致的家务缺口,承担因病导致的照护责任,将更多的时间投入到家庭照护服务中。但通过交叉验证发现,配偶的健康状况、配偶是否有重大疾病或慢性疾病对女性延迟退休意愿并没有显著影响,各健康状况间没有显著差异。

因此,根据单因素方差分析和相关分析结果判断,本文假设1——“配偶的健康状况对女性延迟退休意愿具有显著影响,配偶的健康状况越差,女性越不希望延迟退休”不成立。换言之,配偶的健康状况不能影响女性延迟退休意愿。原因在于:其一,样本中配偶年龄主要集中在44-56岁之间,普遍健康状况尚佳。其二,女性本身对延迟退休态度鲜明,配偶的健康状况变化不足以改变其退休决策的心里预期。当然,本文的研究结果亦与已有文献相互印证,如李琴和彭浩然[27]在研究中发现,家庭成员的健康状况对女性延迟退休意愿的影响不显著。本文对配偶因素变量的交叉验证还表明,配偶的工作性质、配偶收入并没有显著影响女性延迟退休意愿。这一发现推翻了本文的假设4a——“配偶当前(或退休前)的工作性质能够显著影响女性延迟退休意愿,配偶工作越稳定,女性越不希望延迟退休”。换言之,配偶的工作性质并不会影响女性对延迟退休的选择。同时也推翻了假设5——“配偶的收入与女性延迟退休意愿呈显著负相关,配偶收入越高,女性越不希望延迟退休”。换言之,配偶的收入与女性延迟退休意愿无显著相关。因此,配偶的工作性质和收入虽然影响家庭经济状况、家庭成员享有相关社会权利状况以及家庭所处社会阶层的变化,但并未影响女性对延迟退休的选择。

为进一步验证以上筛选出的配偶因素对女性延迟退休意愿的影响,本文通过Logistic回归分析,以上述三个对女性延迟退休意愿有显著影响的自变量为中心进行回归建模,详细分析这三个自变量对女性延迟退休意愿的影响程度。

(三)二元Logistic回归分析

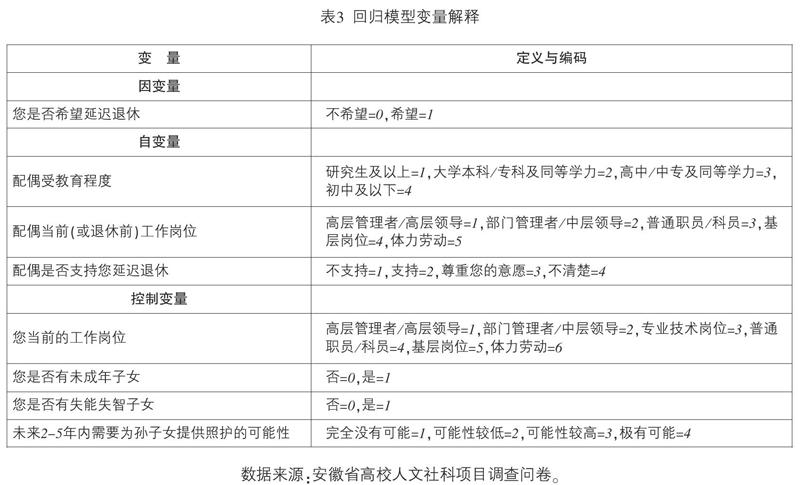

1.模型构建。由于本文的因变量“您是否希望延迟退休”为二分类变量,因此,在采用二元Logistic回归分析时将该二分类变量进行编码调整,其选项“不希望”标记为0,选项“希望”标记为1。依据前文对配偶因素变量和非配偶因素变量与因变量的交叉验证,确定了“配偶受教育程度”“配偶当前(或退休前)工作岗位”和“配偶是否支持您延迟退休”为三个显著影响女性延迟退休意愿的配偶因素自变量。同时选取对女性延迟退休意愿有显著影响的四个非配偶因素变量(“您是否有未成年子女”“您是否有失能失智子女”“您当前的工作岗位”“未来2-5年内为孙子女提供照护的可能性”)进行控制(见表1)。表3对二元Logistic回归模型中的因变量和所筛选的自变量进行了定义。

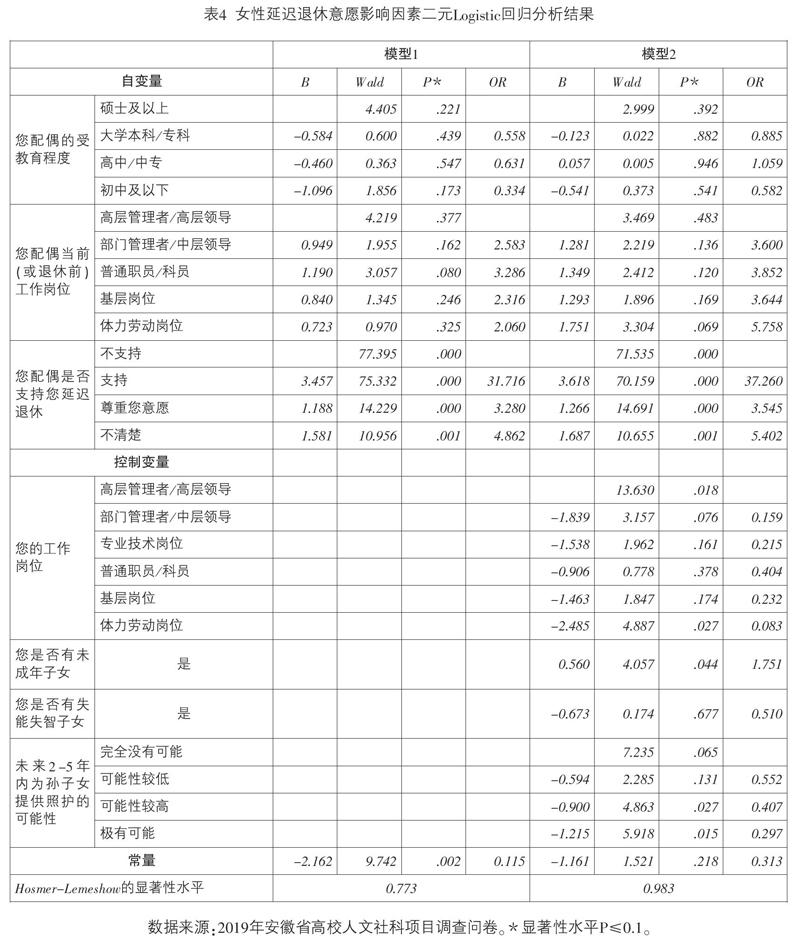

⒉女性延迟退休意愿的二元Logistic回归分析。以上文的交叉验证筛选结果为基础,纳入配偶受教育程度、配偶当前(或退休前)工作岗位、配偶是否支持您延迟退休、女性当前工作岗位、女性夜班时长、是否有未成年子女、是否有失能失智子女以及未来2-5年内为孙子女提供照护的可能性等变量构建多因素Logistic回归模型。模型1只纳入三个配偶因素变量,模型2在配偶因素的基础上加入对女性延迟退休意愿有显著影响的非配偶因素变量进行控制,将模型中的自变量显著性水平定义为P≤0.1。

分析结果表明(见表4),回归模型1中Hosmer-Lemeshow的显著性水平为0.773,大于0.05,模型对样本总体的拟合度较好。但在模型1中,配偶受教育程度的各项显著性水平P均大于0.1,与前文交叉验证的结果相悖,不同受教育程度的配偶对女性延迟退休意愿均无显著影响。此外,配偶的工作岗位对女性延迟退休意愿的影响也较小,仅有普通职员/科员项的显著性水平P小于0.1,OR值为3.286。分析结果说明,配偶的工作岗位为普通职员/科员的女性更希望延迟退休。

Logistic回归分析结果还表明,配偶是否支持女性延迟退休在模型1中对女性延迟退休意愿具有显著影响,且配偶态度均在0.001的显著性水平下。OR值显示,在配偶支持女性延迟退休或尊重女性意愿的情况下,女性希望延迟退休的比例大幅增加。

当加入对女性延迟退休意愿有显著影响的非配偶因素后,回归模型2中Hosmer-Lemeshow的显著性水平为0.983,大于0.05,模型对样本总体的拟合度明显优于模型1。分析结果表明,在模型2的非配偶因素变量中,仅有“您是否有失能失智子女”对女性延迟退休意愿无显著影响。但加入非配偶因素变量后,配偶受教育程度对女性延迟退休意愿的影响进一步减弱。通过对配偶受教育程度和女性当前工作岗位的双变量相关分析和交叉分析可以发现,这两个变量在0.01的显著性水平下呈显著线性相关,配偶受教育水平越低、女性从事基层岗位和体力劳动岗位的比重越大。但是配偶受教育程度对女性延迟退休意愿并没有直接影响,二者在0.05显著性水平下的显著相关(见表2)是受到女性工作岗位的影响。而女性各工作岗位的系数B均为负,则表示从事其他岗位的女性比从事高层管理/高层领导岗位的女性更不希望延迟退休。因此,假设3——“配偶受教育程度与女性延迟退休意愿显著相关,配偶受教育程度越高,女性越希望延迟退休”不完全成立。配偶的受教育程度虽然在相关分析时与女性延迟退休意愿显著相关,但通过控制非配偶因素变量的二元Logistic回归分析发现,配偶的受教育程度仅仅是通过影响女性工作岗位的方式有限而间接影响女性延迟退休意愿。

当加入对女性延迟退休意愿有显著影响非配偶因素变量后,配偶当前(或退休前)工作岗位对女性延迟退休意愿的影响也发生了变化。加入非配偶因素变量前,配偶岗位为普通职员/科员的女性与配偶岗位为高层管理者/高层领导的女性延迟退休意愿没有显著差异。但是加入非配偶因素变量后,配偶从事体力劳动岗位的影响系数B达到了1.751,在0.1显著性水平下显著,配偶从事体力劳动岗位的女性更希望延迟退休。本文进一步将配偶当前(或退休前)工作岗位与女性工作岗位进行交叉分析,结果发现夫妻双方工作岗位的高趋同性。因此,配偶当前(或退休前)工作岗位主要通过影响女性的工作岗位,间接影响女性延迟退休意愿。故假设4b——“配偶当前(或退休前)的工作岗位能够显著影响女性延迟退休意愿,若配偶工作岗位为中高层领导,则女性不希望延迟退休”不完全成立。

值得注意的是,无论在模型1还是在模型2中,“配偶是否支持您延迟退休”这一变量的回归结果均显示,配偶的态度显著影响女性延迟退休意愿且影响系数较大,控制变量对配偶态度的影响程度均很小。 “配偶是否支持您延迟退休”和“您是否希望延迟退休”的交叉分析结果也进一步证明,绝大部分夫妻对待延迟退休的态度是一致的。因此,在经过单因素方差分析和相关分析的交叉验证以及Logistic回归分析的检验,本文的理论假设2——“配偶对女性延迟退休的态度与女性延迟退休意愿呈显著正相关,配偶越不支持女性延迟退休,女性越不希望延迟退休”成立,即配偶的態度对女性延迟退休意愿具有决定性作用。

四、提升女性延迟退休意愿的对策

通过以上分析结果发现,配偶的态度是影响女性延迟退休意愿的核心因素,其影响甚至超越了女性及其配偶的收入水平、工作性质、家庭照护责任等因素。配偶支持与否或将成为未来女性延迟退休行为的内驱动力。因此,增加配偶对延迟女性退休年龄的积极影响至关重要。

第一,建立“立体式”家庭政策支撑体系。集就业政策、养老金政策、医疗保险政策、生育保障政策、住房政策和幼儿保障政策为一体的“立体式”家庭政策体系,是提升女性延迟退休意愿的重要支撑,且其建立的基础已经成熟。一方面,单一政策体系仅在单独政策领域发展,难以实现在顶层设计上的政策资源整合;另一方面,单一政策领域在保障对象上分别实现了对家庭成员的点对点保障,但整体上未建立对家庭的“全覆盖式”保障理念。这就要求“立体式”家庭政策支撑体系应根据不同领域的政策,在家庭成员政策准入层面相互制约,在家庭成员享受政策待遇层面相互补充。在政策实际利用效果层面,以家庭生活质量为客观评价标准,以家庭成员的生活满意度为主观评价标准。在家庭政策支撑体系顶层设计层面,以家庭为政策体系的实际作用单位,将家庭成员视为一个整体,将家庭中的幼儿视为整体生命历程的开始阶段,将老人视为整体生命历程的尾声阶段,从而实现家庭政策支撑体系对家庭整体生命历程的保障。

第二,拓展退休政策实施对象范围。由于亲密家庭成员对个人的退休决策会产生重要影响甚至是决定性作用,“强家庭弱个人”的养老模式在老年群体中既成事实,但我国的退休政策仍然以“个人”为单位享受退休待遇,待遇方式并没有与事实养老模式相匹配。因此,应将退休政策实施对象由“个人”拓展为“家庭”,强化退休政策对夫妻的共同保障作用和夫妻退休金的继承作用。

第三,实行延迟退休年限家庭共担制,以家庭为单位延迟退休年龄。我国是两性退休年龄差距较大的国家之一,受家庭结构、代际关系以及传统文化影响,女性的退休年龄大幅度低于男性。延迟女性退休年龄从表面上看是退休政策发展的必然选择,但实际上女性临近退休群体的延迟退休意愿并不强烈,且该意愿主要受到配偶态度的影响。因此,以家庭为单位,共同延迟退休年龄即可满足退休政策改革的需求,亦可适当考虑临近退休群体及其家庭的主观意愿。在延迟退休政策措施框架内,将夫妻双方视为延迟退休的整体,经过延迟退休年龄的量化测算,以出生年份为基准,以工作年限为参考,将个人需要延长的年限叠加形成夫妻双方延迟退休年龄的总年限。夫妻通过自由选择完成各自期望延长的工作年限、制定个性化延迟退休计划并执行,期间按照各自既有工作岗位、延迟退休政策待遇指标享受相应的福利待遇。

结 论

本文的分析结果对提出的理论假设进行了验证。其中,假设1和假设5经过分析被证伪,即配偶的健康状况和配偶的收入对女性延迟退休意愿没有显著影响。在假设3中,配偶受教育程度虽然在相关分析时显示与女性延迟退休意愿显著相关,但通过对控制非配偶因素变量的二元Logistic回归分析发现,配偶受教育程度是通过影响女性工作岗位的方式有限而间接影响女性延迟退休意愿。假设2在经过单因素方差分析和相關分析的交叉验证以及Logistic回归分析的检验后完全成立,即配偶的态度对女性延迟退休意愿具有决定性作用。此外,分析结果还显示,假设4a中“配偶的工作性质”对女性延迟退休意愿并无显著影响,配偶从事不同行业的女性对延迟退休意愿并无明显差异。但在假设4b中,配偶的工作岗位能够显著影响女性延迟退休意愿,经二元Logistic回归分析后成立。依据以上分析结果,本文认为,应建立“立体式”家庭政策支撑体系,同时拓展退休政策实施对象范围,实行延迟退休年限家庭共担制,在延迟退休行为主体层面实行“弹性”退休。

【参考文献】

[1]穆怀中,范璐璐,陈曦.人口预期寿命延长、养老金保障风险与政策回应[J].人口研究,2021,(1).

[2][3]阳义南.延迟退休应遵循“积极老龄化”思路[N].社会科学报,2021-01-07.

[4]郑洁仪.域外延迟退休制度对我国的启示与反思[J].劳动保障世界,2020,(21).

[5]董登新.打好应对人口老龄化国家战略的“社保战役”[J].中国社会保障,2020,(12):26-27.

[6]Gustman,A.andSteinmeier,T..Effects of Social Security Policies on Benefit Claiming,Retire-ment and Saving.Journal of Public Economics(2015),129,51-62.

[7]王晓军,赵明.寿命延长与延迟退休:国际比较与我国实证[J].数量经济技术经济研究,2015,(3).

[8]邹红,文莎,彭争呈.隔代照料与中老年人提前退休[J].人口学刊,2019,(4).

[9]王军,李向梅.中国城镇职业女性的延迟退休政策态度研究[J].南方人口,2019,(5).

[10]Lersch,P.M..The Marriage Wealth Premium Revisited:Gender Disparities and within-Individual Changes in Personal Wealth in Germany.Demography,(2017)54,961-983.doi:10.1007/s13524-017-0572-4.

[11]Ekerdt,D.J.and Koss,C..The Task of Time in Retirement.Ageing&Society,(2016)36,1295-1311.doi:10.1017/S0144686x15000367.

[12]Neilson,J.and Stanfors,M..Time Alone or Together?Trends and Trade-Offs among Dual-Earner Couples,Sweden1990-2010.Journal of Marriage and Family,(2018)80,80-98.doi:10.1111/jomf.12414.

[13][14]Eismann,M.,Henkens,K.,and Kalmijn,M..Why Singles Prefer to Retire Later.Research on Aging,(2019)Vol.41(10)936-960.

[15]An,M.,Christensen,B.J.,and Datta Gupta,N..Multivariate Mixed ProportionalHazard Modelling of the Joint Retirement of Married Couples.Journal of Applied Economics,(2004)19,687-704.

[16]Deschryvere,M..Labour Force Behaviour of Men and Women in Elderly Two adultHouseholds,Evidence from EU Countries,ENEPRI Research Report (2005)No.7,European Network of Research Policy Institutes.

[17][18]Pozzoli,D.and Ranzani,M..Old European Couples Retirement Decisions:The Role of Love and Money,University of Aarhus,Aarhus School of Business,Department of Economics,Working Papers(2009)09-2.

[19]Kapur,K.and Rogowski,J..The Role of Health Insurance in Joint Retirementamong Married Couples.Working Paper(2006)No.06/14.University College DublinSchool of Economics.

[20]Kubicek,B.,Korunka,C.,Raymo,J.M.and Hoonakker,P..Psychological Well-Being in Retirement:The Effects of Personal and Gendered Contextual Resources. Journal of Occupational HealthPsychology,(2011)16,230-246.doi:10.1037/a0022334.

[21][22]Ajzen,I..The Theory of Planned Behavior.Organizational Behavior and Human Decision Processes,(1991)50,179-211.

[23][24]Pienta,AM..Early Childbearing Patterns and Women's Labor Force Behavior in Later Life.Journal of Women and Aging,(1999)11(1),69-84,doi:10.1300/J074v11n01_06.

[25]董娜,江蓓.蘇州女性延迟退休意愿的影响因素研究[J].社会保障研究,2015,(3).

[26]王竹,陈鹏军.我国职工延迟退休意愿决定因素实证分析——基于全国28个省级行政区的调查数据[J].江苏大学学报(社会科学版),2018,(6).

[27]李琴,彭浩然.谁更愿意退休?——中国城镇中老年人延迟退休意愿的影响因素分析[J].公共管理学报,2015,(2).

(责任编辑:高 静)