由新高考试题引发的化学教学思考

2021-09-13杨东明

杨东明

【摘要】本文从基础教育课程改革和高考改革的特点出发,建议教师结合广西中学新教材的特点,利用高考试题开展化学教学,由点到面地构建知识体系,从而提高学生的化学学科核心素养。

【关键词】化学教学;新高考;教学反思;知识重构

2021年是广西高考改革元年,也是广西使用新教材的第一年。研习新教材和新课程标准进而更好地把控教学对教师而言显得尤为重要。为了实现教、学、考有机衔接,形成育人合力,将评价、考试与教学相结合,教师应研究高考并充分利用高考真题进行一定的教学反思,从而不断完善自身教学。从近些年的全国理综高考卷来看,有关平衡常数的计算是考查的重点内容之一,也是高考命题的热点。《普通高中化学课程标准(2017 年版 )》学业要求中对平衡常数这一知识点的要求是能进行平衡常数、转化率的简单计算,其奠定了平衡常数计算在高考中的地位。然而从以往模拟考试学生的答卷情况来看,学生面对平衡常数计算常常无从下手、思维混乱,究其原因在于平衡常数计算建立在平衡的基础上,通过代数运算解决问题,考查了化学学科核心素养中的“变化观念与守恒思想”,而学生在解决问题时思维较为单一,不能对一般问题进行整合处理。高考对这部分知识的考查是重中之重,要求一线教师在备考时注重分析往年高考真题,细研考纲,以“评”定“教”,突显高考“导向教学”的作用。下面笔者从一道天津理综高考题讲起,剖析平衡常数计算中有关共轭酸碱对混合溶液的计算。

一、问题提出

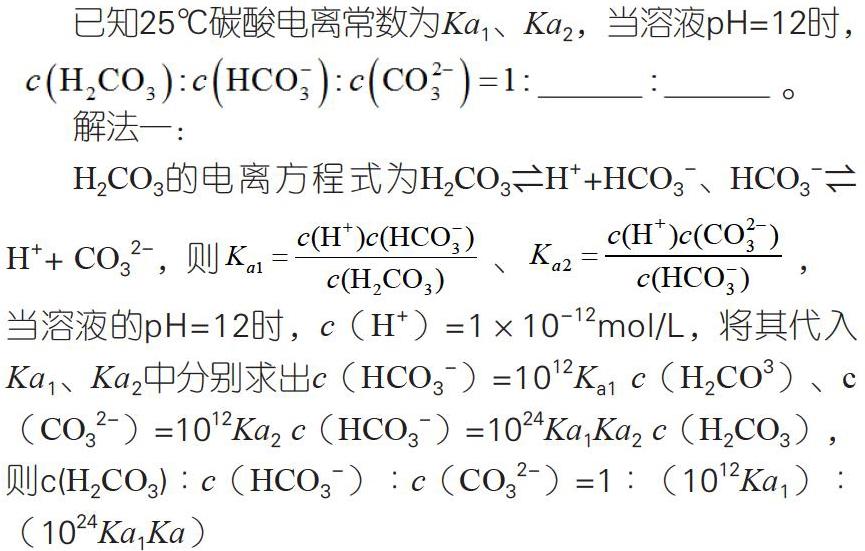

【题目1】2020年天津高考理科综合,15 题(5),节选:

本题主要考查对弱电解质电离平衡常数的计算,由二元弱酸二级电离平衡常数的平衡常数表达式进行数学变形,从而找出碳酸氢根和碳酸根离子浓度表达式,再代入溶液的pH即可求解,考查学生的推理论证能力和运算求解能力,立意深刻,有一定内涵,通过化学反应原理中平衡常数的计算这一基本知识对“变化观念与平衡思想”素养进行考查。那么,本题能否推广为一般情况呢? 下面,笔者将对其进行较深入的探究并得到一些一般性结论,以期为广大师生解决此类平衡常数问题带来一定的帮助。

解析:

本题考查二氧化碳与氢氧化钠反应,二氧化碳与氢氧化钠的反应是离子反应中常见的“配比型”反应,反应产物随二氧化碳含量而改变,二氧化碳少量时生成碳酸钠,二氧化碳过量时生成碳酸氢钠。题目中二氧化碳的量并没有明确多与少,但由题意可知,所得溶液是碳酸氢钠与碳酸钠的混合溶液,即共轭酸碱对混合溶液,一般解法此处不再介绍,若采用汉德森公式法, ,故 ,即pH=10 。

由两题可知,解题关键在于学生能识别共轭酸碱对混合溶液体系,正确认识在该体系中使用汉德森公式简化计算,并对公式进行数学处理。为了达成上述目标,教师必须对高中化学知识体系进行一定整合、升华,然而查阅高中人教版、魯教版等版本教科书均未出现该内容。在高中阶段学习紧张、知识量大的前提下,教师应如何将这部分内容整合进教学中是非常值得思考的问题。笔者结合自身教学经验将该部分内容细化于必修一和选择性必修一新课教学和高考复习中。

二、教学思考

在讲授必修一第一章第二节“离子反应”时,教师应利用好教师用书中教学资源这一栏目中“酸碱概念的历史演变”,教授酸碱盐定义时由原来的一般定义——“电离时生成的阳离子全部是氢离子(H+)的化合物叫作酸,碱指在水溶液中电离出的阴离子全部都是(OH-)的化合物”,通过再认识氢离子这一活动,先让学生理解氢离子即质子,紧接着引导学生从质子的角度再定义酸碱,最后由教师归纳总结酸碱质子理论,完成对酸碱质子理论的学习。高一学生对新知识仍感到比较新鲜,求知欲、好奇心比较强烈,学习兴趣浓厚,经过一轮学习都能掌握该理论。

在高二选择性必修一学习中,教师可以利用第三章“电离平衡”中第三节内容“电离平衡常数”对电离平衡常数进行拓展分析,进而推导出汉德森公式,并辅以习题进行练习巩固。

在高考复习阶段,教师可以专题计算复习课的形式进行归纳总结,构建完备的知识体系,使学生完成对共轭酸碱对及汉德森公式的学习。三年缜密的教学安排,相较于传统教学,把所有知识安排在高三复习再整合,笔者所述教学思考以生为本,详细安排了高中阶段关于高考热点——电离平衡常数计算的教学,将教学难点细化在不同阶段,能使学生思维得到螺旋式上升,体现教学目标的逆向设计,落实了“教学评”一体化思想。

共轭酸碱对理论和汉德森公式在高中教材中并未作为知识点单独出现,对于本文提到的两个知识点,高中教师或许感到陌生,追本溯源,其源于大学教材无机化学中水溶液化学原理,赵肖为等人认为中学化学是大学化学的基础,在中学阶段应做好教学衔接,给予学生适当的启迪[1]。这要求高中教师除了熟练掌握课本和教师用书等现有教学工具,关注高考动向的同时,还应注重自身专业素养的提高,既要跳出高中化学教学的局限性,深挖题目背后的知识点,又要具有能将知识融合转化并向学生讲授的能力。在实际教学中,教师要根据教学实际情况,充分分析学生学情,备课后创造性地重建课本知识体系,把教材用活,突破传统“用教材教”、目标单一的教学模式。对于能力较强的学生,教师在备课时可以针对性地主动加强大学内容的渗透,将自己所理解的高阶思维、高等知识经过课前的系统思考变成教学设计,也可以据此研发校本教材,进行第二课堂的开发;而对于能力一般的学生,只要求其能进行该模型的识别并加以运算即可。

三、教学展望

以上两题及其所引申的教学思考仅针对特定环境下平衡常数的简化计算,教师在备考时不应被知识的一般性所蒙蔽,而应通过精心备课对教材进行重新整合、发掘其内涵后由“一支木”开出“一片花”,以学生所掌握知识为生长点,努力突破知识的局限性,运用学科思维,建立化学模型,落实学科核心素养的培养。笔者以为,共轭酸碱对体系还能在书写电解质溶液中的“质子守恒”进行应用,充分体现“变化观念与守恒思想”核心素养。杨文月认为可以通过“管道法”将质子守恒可视化,而学生往往纠结于水溶液当由多反应体系造成的多平衡、多粒子的问题,思维固化于究竟哪个反应先发生、反应的程度如何、最后产生什么物质等问题[2]。这是典型的未能由定性到定量顺利过渡而导致的思维障碍,在SOLO分类中处于单结构高级。如何由单点结构突破到关联结构,纠正认知混乱是值得教师探究的问题。以硫化钠为例,正确、快速书写“质子守恒”可以按照如下步骤(见图1)。

以上两题作为电离平衡常数计算是极好的训练素材,既充分考查了电离平衡常数的计算,又加强了高中化学与大学《无机化学》的联系,值得一线教师细细研究。教师应充分发挥高考导向的教学功能,通过迁移、拓展知识进行教学思考、命制模拟试题。因此,从高考题中找出题目背后隐藏的化学规律并完善其知识体系,在教学中可起到事半功倍的效果。

【参考文献】

赵肖为,胡玫,周茂洪,等.新高考下大学无机化学与高中化学教学衔接:以温州大学为例[J].宁波大学学报(教育科学版),2017,39(06):107-112.

杨文月.质子守恒书写的“管道法”模型认知[J].数理化解题研究,2020(19):94-95.