明代甘肃瘟疫的流行与防治

2021-09-13陈武强高君智

陈武强,高君智

(1.西藏民族大学 民族研究院,陕西 咸阳 712082;2.甘肃民族师范学院,甘肃 甘南 747000)

瘟疫,就是急性流行性传染病,古称“疫疠”“疫疾”,后统称为瘟疫。瘟疫在先秦文献中就有记载,《黄帝内经》曰:“五疫之至,皆相染易。”[1]164《周礼·天官冢宰》曰:“疾医掌养万民之疾病,四时皆有疠疾。”[2]8明代是中国古代瘟疫流行频度较高的一个历史时期,当时的甘肃,①明代甘肃大部,时隶属于陕西布政司管辖之下,另有一些地区属于陕西都司和行都司专辖,故于今之行政区划差别较大。从总体上看并不是全国疫情严重的地区。但是,由于甘肃地处西北内陆,气候干燥少雨、自然灾害频发,由此引发的疫灾仍然较为突出。加之甘肃人口贫穷度大,医疗条件又差,所以每次瘟疫出现都给当地人民的生产生活及其公共卫生秩序带来了严重影响。

目前学界关于明代甘肃瘟疫的研究,成果极少。[3][4][5][6][7][8][9][10]然散见于各正史、实录、档案、地方志及其明清文集、医药卫生志等文献记载的瘟疫史料却有不少,且影响至深。本文重点探讨明代甘肃瘟疫流行的时空分布、形成原因、社会影响以及政府应对措施,以资借鉴。

一、明代甘肃瘟疫流行的时空分布

明朝时期,今甘肃大部隶属陕西布政司管辖。据文献资料记载,明代甘肃境内的第一次瘟疫是永乐十七年(1419)镇番县(今甘肃民勤县)发生的,《民勤县志》载:永乐十七年,“民勤县饥,疫疠”。[11]710从永乐十七年至崇祯末年,甘肃各地区时有瘟疫发生。

(一)时间分布

有明一代,甘肃地区共有19个年份发生了52县次②县次,即以县为基本单位,对每个瘟疫流行年份内瘟疫县的数量进行合计,得出这个年份瘟疫流行县的总数(总县次),以分析和说明瘟疫的传染范围、规模、程度等。瘟疫,平均14.58年出现一次瘟疫。其中,永乐年间1县次,正统年间2县次,景泰年间9县次,天顺年间1县次,成化年间2县次,正德年间6县次,嘉靖年间5县次,万历年间21县次,崇祯年间5县次。

从阶段分布看,万历年间瘟疫最严重,有6个年份出现了瘟疫;其次是正德年间,有3个年份发生了瘟疫。

从“瘟疫频率”看,①瘟疫频率,为各时期瘟疫发生的年数除以本朝皇帝在位的年数。根据文献资料统计,明代甘肃瘟疫发生的年份数分别为:永乐时期1年,正统时期1年,景泰时期2年,天顺时期1年,成化时期1年,正德时期3年,嘉靖时期2年,万历时期6年,崇祯时期2年,共计19年份。景泰年间瘟疫频率高达28.5%,正德年间瘟疫频率18.8%,成化朝瘟疫频率4.3%,为最轻。从高到低排列,则为:景泰、正德、万历、天顺、崇祯、正统、永乐、嘉靖、成化时期,瘟疫频率分别达到28.5%、18.8%、12.8%、12.5%、11.8%、7.1%、4.5%、4.4%、4.3%。

从季节分布看,明代甘肃瘟疫主要发生在春夏季。②对于各县方志和实录、正史等文献资料中记载瘟疫的发生时间为春夏、夏秋、秋冬者,为了不重复计算,只统计一个时间,一般以开始发生季进入统计数据,如春夏只做春季统计,夏秋则只做夏季统计。笔者注。笔者根据文献资料统计,在52县次瘟疫中,明确记载或能确认季节、月份的达36次。其中,春季18次,分别为:正德时期5次、嘉靖时期1次、万历时期10次、崇祯时期2次,占瘟疫总县次的34.6%。夏季15次,分别为:景泰时期7次、嘉靖时期4次、万历时期2次、崇祯时期2次,占瘟疫总县次的28.8%。冬季和秋季最少,冬季只有2次,秋季只有1次。

(二)空间分布

明代甘肃大部,隶属于陕西布政司管辖之下。洪武二年(1369)四月,明政府设陕西等处行中书省,治西安府。此后,随着明军统一西北军事行动的胜利,明廷陆续在元代陕西行省和甘肃行省东部设置了西安府等八府。洪武九年(1376)六月,陕西行中书省改称陕西承宣布政使司。之后,“陕西政区基本稳定,没有大的变化和调整,其下辖8府、1直隶州、20属州、95县”。[12]87

除了陕西布政使司辖区外,今甘肃省河西走廊一带民族地区及北部边疆地区,明政府另设有军事性质的都司卫所进行管理。陕西都指挥使司(简称陕西都司)下辖洮州卫、岷州军民指挥使司、靖虏卫(今甘肃靖远县)等10卫,陕西行都指挥使司(简称陕西行都司)辖甘州卫(治今甘肃张掖市)、肃州卫(治今甘肃酒泉市)、永昌卫(治今甘肃永昌县)、凉州卫(治今甘肃武威市)、镇番卫(治今甘肃民勤县)③镇番卫设于洪武二十九年(1396),建文帝时曾废,永乐元年(1403)六月复置,此后一直无变化。清雍正三年(1725)改为镇番县。、庄浪卫(治今甘肃永登县)等12卫、4守御千户所。

据文献资料统计,明代陕西布政司下辖庆阳府、巩昌府、临洮府和平凉府④平凉府原本辖5属县、3州和州辖县2。但因五县之一的隆德县(治今宁夏隆德),三州之一的固原州(治今宁夏固原市)为今宁夏地,不属于今甘肃省辖区,故不统计入内。及其州县共发生瘟疫40县次。

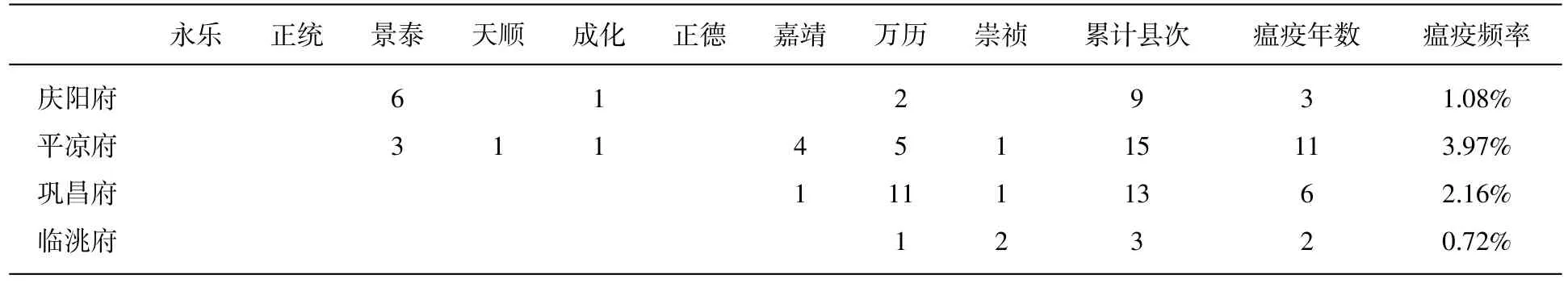

表1 明代今甘肃境内四府⑤四府及所辖州、县分别是:庆阳府。洪武二年置,治今甘肃庆阳市,时隶陕西行省。万历二十九年后,庆阳府管辖结构为:府属县四:安化县、合水县、环县、真宁县;属州:静宁州(今甘肃静宁县)。平凉府:洪武三年五月置,治今甘肃平凉市,时隶陕西行省,嘉靖三十八年后,平凉府辖5县、3州及州辖县2。五属县是:平凉县(治今平凉市)、崇信县、华亭县、镇原县、隆德县(治今宁夏隆德县);三州及州辖县为:泾州、辖灵台县;静宁州,辖庄浪县;固原州(治今宁夏固原市)。巩昌府:洪武二年四月置,时隶陕西行省。成化九年后,辖9县、3州及州辖县5。九县是:陇西县、安定县、通渭县、伏羌县(今甘谷县)、宁远县(今武山县)、漳县、西和县、成县。三州及州辖县为:秦州,辖秦安县、清水县和礼县;阶州,辖文县;徽州,辖两当县。临洮府:洪武二年九月置,治今甘肃临洮县。成化十四年后,领直辖县2:狄道县(治今甘肃临洮县)、渭源县;州2:兰州,下领金县(今甘肃榆中县)、河州。参见郭红、靳润成《中国行政区划通史·明代卷》复旦大学出版社,2017年,第87页。瘟疫发生情况表

另外,陕西都司和陕西行都司专辖各卫所发生瘟疫12县次:甘州卫2县次、肃州卫3县次、永昌卫1县次、靖虏卫2县次、镇番卫2县次、凉州卫1县次、庄浪卫1县次。

由此可知,明代甘肃地区共发生52县次瘟疫。其中,平凉府、巩昌府的瘟疫最为严重,分别达到了15县次、13县次。平凉府治所平凉县(今甘肃平凉市)6次、镇原县4次,为明代甘肃瘟疫的高发区。其次,庆阳府治所安化县(今甘肃庆阳县)、秦州(治今甘肃天水市)、清水县、合水县均为3次,临洮府治所狄道县(今甘肃临洮县)、靖远县、民勤县、灵台县、环县各2次,为明代甘肃瘟疫多发地。其他如兰州、真宁县、安定县、通渭县、伏羌县(今甘肃甘谷县)、文县等县各1次,是明代甘肃瘟疫最轻地区。

值得关注的是,明代甘肃各地有7个年份中曾经暴发了“大疫”,发生地主要在平凉府、兰州、秦州、镇原县、安定县等地区。史载:万历十一年(1583),安定县(今定西县)、合水县、镇原县大疫;万历十五年(1587)春,平凉府(今平凉市)“大疫”;[13]平凉府志,第43卷,606万历三十七年(1609),灵台县“大疫”[13]宣统甘肃新通志,第23卷,175崇祯十四年(1641),兰州、狄道(今临洮县)“大疫”,[13]宣统甘肃新通志,第23卷,177秦陇州县大饥。大疫所涉及的地区可能是一州一县,或者数州数县,持续时间更长、危害性更大。

二、明代甘肃瘟疫病因及危害

瘟疫是由于某些强烈的致病物质,例如细菌、病毒等引起的传染病。现存最早的中医古籍《黄帝内经》曰:瘟疫到来皆易感染,“无问大小,症状相似,不施救疗,如何可得不相移易者?”[1]164明代甘肃地区发生的瘟疫,其病症在文献资料中被称为“疫”“疫疠”等。疫疠,又名瘟疫、时气,属普通瘟疫。正统十一年(1446)十二月,“甘州等处疾疫”;[14]明英宗实录,1300崇祯十四年(1641),狄道州(今临洮县)“瘟荒并起,人狗相食”。[15]乾隆狄道州志,第12册,8疫疠具有强烈传染性,可造成一时一地或多时多地流行。另外,明代甘肃地区还出现了“大头瘟”传染。史载,崇祯十四年,清水县大饥、人相食,“复有大头瘟,死者甚众。”[15]康熙清水县志,第33册,46大头瘟是瘟疫的一种,又名大头痛、大头风、大头伤寒、丹毒、疫毒等,病症为头面部红肿。《张家川回族自治县志》记载:“张家川(时属清水县)旱、蝗成灾重,民饥,斗米银一两五钱,复有大头瘟疫(丹毒)流行,民死甚众”。[16]15

瘟疫的暴发,其致病原因并不是单一性的,往往具有多样化、综合性的特点,主要与气候、地理环境、人文环境、病理病源等综合性因素有关。或旱灾、水灾之后瘟疫大作,或战争之后疫疠大流行,往往“饥馑疫疠并臻”。[11]710明代甘肃各地瘟疫,究其原因,主要因旱灾、地震、水灾等自然灾害引起,而明代甘肃境内自然灾害,“以干旱为主,陇中黄土高原为旱灾多发区”,[17]540旱灾导致大饥荒进而暴发瘟疫大流行,这种情况往往最常见。景泰六年(1455),平凉等府(治今平凉市)正月以来不雨,四月雪霜、旱疫,镇原县大疫。[18]41嘉靖二十六年(1547),张家川(时属清水县)旱,民大饥,病死者甚众。[16]15嘉靖三十五年(1556),平凉县、庄浪县、灵台县等地大饥荒后发生瘟疫,“人相食,疫疠死者甚众”。[13]宣统甘肃新通志,第23卷,174万历十年(1582),安定(今定西县)、通渭大饥,次年“安定仍大饥,并发生疾疫”,[19]17镇原县也发生了瘟疫。万历三十七年(1609)灵台县大疫,之后紧接着发生“大饥”。[13]宣统甘肃新通志,第23卷,175万历四十六年(1618),靖虏卫(今靖远县)和庄浪、伏羌、通渭等县发生荒疫。其中,靖虏卫“大旱大饥,荒疫作,死者枕籍”。[20]19“陇西荒疫并作,死者枕藉。”[15]乾隆陇西县志,第7册,225伏羌县、通渭县亦如此。①伏羌县“荒疫并作,死者枕藉”,见《乾隆伏羌县志》卷14,凤凰出版社,2008年。通渭县“荒疫并作,死者枕藉”,见《通渭县志·大事记》,兰州大学出版社,1990年。崇祯十四年,兰州之所以暴发“大疫”,系由先年(崇祯十三年)春正月至夏六月“不雨”而致,[15]道光兰州府志,第1册,688清水县也因“大饥”暴发瘟疫,[15]乾隆清水县志,第33册,231靖虏卫大旱引起“饥疫流行”。[20]19

尽管饥荒引起瘟疫流行,但也并不是说饥荒一定是因,瘟疫一定是果。因为二者之间的关系互为因果,瘟疫也可能是引起饥荒的元凶之一,正如明人邹元标说:“疫者,荒之因也。”[21]4898如万历三十七年灵台县“大疫”之后出现大饥荒,显然属于瘟疫引发饥荒,疫是因,饥荒是果。

地震、水灾、战争等因素引起的甘肃地区瘟疫并不多见于文献记载。万历三十七年(1609)六月十一日夜,肃州(今酒泉市)“忽有猛风起,地大震,所坏城垣、墙室、庙宇、塌苑,人民物类,难以尽述。迨后,沿门阖户人生斑疹。”[15]乾隆重修肃州新志,第48册,200这是一则地震引起瘟疫的记录。正德十六年(1521),“庄浪等卫夏早不雨,至秋雨潦,瘟疫大行。”[14]明世宗实录,270这是一则水灾导致庄浪卫(治今永登县)发生瘟疫的史料。关于战争引起的瘟疫,从正德七年(1512)巡按陕西御史成文的奏章中可以窥见:“自六年正月以来,虏酋阿尔秃厮亦卜刺为小王子所攻,部众奔甘、凉、永昌、肃州等处驻牧,伤残、疾疫死者甚众,官军掩取虏尸,辄以报功。”[14]明武宗实录,1999奏文明确反映,正德六年至七年间,由于蒙古部落内讧及南侵明朝北部边疆,导致甘州卫、凉州卫、永昌卫、肃州卫等地发生严重瘟疫。

所有这些瘟疫,给当地人民的生命财产、社会生活带来了严重危害,因疫致死是瘟疫期间最普遍的现象。而作为社会基本劳动力的人口的大量死亡,给经济发展和社会稳定带来严重影响,它使生产停滞,社会混乱,造成了不可估量的损失。

(一)人口死亡

每次瘟疫暴发,各疫区无一例外地出现人口的死亡,“死亡过半”“死者无数”的记载在明实录和各府州县志中都有记载。正统五年(1440)六月,镇守陕西都督同知郑铭奏:“陕西旱灾,民饥,比访礼部差来监生王玙言,道经巩昌府宁远、伏羌二县,见民俱食树皮、草根,有妇饿死涧傍,其孩提犹呱呱哺乳。”[14]明英宗实录,1317仅此旱灾就造成宁远、伏羌二县的百姓吃树皮啃草根、骨肉分离之惨状,灾荒与瘟疫并至时情况更糟。正德四年(1509)二月,发生在民勤县的瘟疫“死亡丁口354人”;[11]710崇祯十四年(1641),兰州大疫,“人死数万”,[15]光绪重修皋兰县志,第4册,253此次疫情持续了半年,至六月才渐止;靖远县瘟疫流行,“人民死者十之七”。[15]道光靖远县志,第15册,415

除了这几次瘟疫有确切的死亡人数记载,大多数明文献、方志中对瘟疫伤亡人数的记录均以较为模糊的文本表述,但仍然可以看出当时疫情所造成的人口死亡情况非常严重。正德七年(1512)十一月,甘州卫、肃州卫、凉州卫、永昌卫等地发生疫情,“死者甚众”;[14]明武宗实录,1999嘉靖二十七年(1548),张家川(时属清水县)出现了瘟疫流行,“死者甚众”,[16]同样的情况还出现在嘉靖三十五年的平凉县、庄浪县、灵台县等地疫情中。万历十一年(1583),甘肃安定县(今定西县)、合水县、镇原县发生瘟疫,死者甚众。万历四十六年(1618),靖虏卫(今靖远县)、庄浪、伏羌、通渭县等处“荒疫并作,死者枕籍”;[13]宣统甘肃新通志,第23卷,176崇祯十四年(1641),兰州、狄道州、清水县、靖远县等地,“瘟荒并起,人狗相食。”[13]狄道州志,第41卷,178到了清朝,瘟疫致死的情形仍然十分严重,如乾隆二十五年(1760)甘肃庄浪、靖远、永昌等县暴发大疫疠,靖远县“有全家不留一丁者”。[20]22

或许以上史料中“死亡无数”“死者无算”的记载也有一定的夸大之处,但每次瘟疫导致人口大量死亡的事实是不容置疑的。正德十六年(1521)九月,在庄浪卫(今甘肃永登县)秋季暴发的瘟疫灾害中,“军民死者二千五百余人”,[14]明世宗实录,270充分证明瘟疫的致死率很高。

(二)社会秩序混乱

瘟疫的暴发,往往是伴随着旱灾、水灾、地震、饥荒等自然灾害而来。疫灾并至,物价飞涨、盗贼蜂起,村落无复烟火,疫区及周邻地区社会秩序混乱不堪。万历十一年,安定县大疫后出现大饥荒,百姓流离失所。这种情况不仅在甘肃,在全国其他地方同样如此。崇祯五年九月,直隶巡按郭维经疏奏淮安一郡灾荒道:春夏以来,灾情经旬弥月,百姓“胆落魂消,东作西成,毫无所望。老幼展转沟壑,父母妻子流散道途”,[14]崇祯长编,3636反映出面对突如其来的疫灾,民众慌恐痛苦,却无计可施。

与此同时,每次疫情暴发,伴随而来的还有“人为制造”的灾难——疫区物价飞涨、盗贼横行,使疫区百姓生活雪上加霜。崇祯十四年,暴发了全国性大瘟疫,京城内外不仅人相食、死者相枕于道,而且盗贼蜂起、米价飞涨,甘肃张家川县“斗米银一两五钱”。[16]15崇祯十三年陇西大旱大饥荒,米价“次年春价至十倍”,到了崇祯十五年(1642)时,竟然出现“群鼠结队昼行街市中”的乱象。全国其他地区依然如此,如山西和顺县,斗米钱五百,死尸过半。河南淮安郡的高、宝、射阳湖等处,“饥民变为草寇,一遇商贾,货物被劫八九,南北往来,几于断绝,穷民不为盗贼,即为饿鬼耳”,[14]崇祯长编,3637这严重影响了南来北往的经济交流和商业流通。

为了躲避疫灾,疫区人口往往大量逃往他乡,形成或大或小规模的特殊人口迁徙,给整个社会带来新的更加严峻的挑战。“出于摆脱瘟疫恐惧的考虑,疫区民众常用暂时或者永久逃离疫区的方法,来躲避瘟疫对生命的威胁。”[6]这或许会减轻处于疫区百姓的心理生理压力和痛苦,但也会带来更为严重的后果:原本瘟疫的传染性就极强,“一人患则一家不免,一家患则一村不免,患者九死一生,甚至全家绝嗣”。[22]417随着疫区民众的大量逃亡,导致疫情更大范围的蔓延,进而形成疫情的不可控局面,给毗邻地区人民的生命安全造成严重威胁。因此,加强疫情的管控,堵住疫源、严防瘟疫向疫区以外地区传播,当是政府相关部门的首要任务。

三、政府的防治措施

甘肃瘟疫发生后,明朝中央政府和陕西布政司下辖各地政府立即应对,命令相关部门及时派员查情,实施疫灾救济方案,采用减灾赈灾、安置疫民、布药施救等措施全力救治,对缓解疫情、战胜瘟疫起到了积极作用。

(一)开仓赈济、免租抚恤

疫情出现后,第一时间上报疫灾信息是政府开仓粮赈济、免租抚恤的根据。据文献记载,明代初期已建立了疫情信息上报、勘实及其相应的救灾工作制度。明弘治年间,定“报灾之法”,即“夏灾不得过五月终,秋灾不得过九月终。”[6]65万历年间(1573-1619),明廷对报灾之法做了补充规定,“近地须5—7月报灾,边地须7—10月报灾。”[17]572这种疫情上报时限的法律规定,有利于避免地方官员漏报、失报、懒政和不作为等问题。对于疫灾的勘实,明朝规定:各地派官员亲往灾区查验,验实者依《勘灾体例》免赋。也就是说,勘灾既实,则可尽予蠲免。及时上报、及时勘察灾情将会为政府抗击灾疫、蠲免赋税及灾后重建提供可靠的依据。

具体的因灾赈济视各种灾、疫情况而行。朝廷方面,主要采取了减免租赋、调拨官仓粮食赈济等措施。明成祖永乐八年,陇西、会宁、安定、通渭等县民贫乏食,明廷发仓粮9880石,赈济贫民5890余户。[14]明太宗实录,1383正统五年六月,巩昌府宁远、伏羌二县发生严重瘟疫,民不聊生。镇守陕西都督同知郑铭奏请,说:“民困至此,臣亟行都布按三司各委官速发仓廪赈贷,流移者招抚而验口给之,其有司坐视民患者另行具奏处治。”明英宗立即诏令户部“移文赈恤”,调拨官仓粮食,开仓赈济。成化十年五月,明政府因灾免除陕西西安、平凉、庆阳、凤翔、延安五府属州县“去年夏税453263石有奇”。[14]明宪宗实录,2441嘉靖二十七年十一月,因灾免除陕西临洮、巩昌二府,甘(张掖)、兰(兰州)、临洮、岷、阶(武都)、文、靖虏等卫所需上缴屯粮。[23]81

从制度角度看,明代灾害免赋政策,洪武时期实行全免灾区赋税政策。弘治中期,明政府改全免政策为“全灾免七分,自九分灾以下递减,以后大体相沿”。[6]65万历年间,户部还制定了灾伤蠲免则例,其原则是按照灾疫之轻重确定免税额,反映出明代疫灾防治制度化之趋向。

地方政府方面,积极响应朝廷免除租赋、开官仓粮赈济等措施,及时应对,保障疫区百姓基本生活。瘟疫发生后,陕西都督同知郑铭、巡抚都御史杨博、御史吴甡等地方官员纷纷上疏请求朝廷赈货或发国库银以资渡过难关。成化二十年三月,巡抚陕西右副都御史郑时奏:“陕西连年亢旱,仓廪空虚,人民饥馑,凤翔、平凉等地震有声如雷,百姓流移,父子离散,积尸暴野,臣会同守臣并都、布、按三司招抚赈济,将布政司现收赃,罚等银二万八千八百五十两运送灾重粮少之处,以备赈济。”从之。[14]明宪宗实录,4233弘治三年(1490),甘肃境内庆阳、河州等地灾害频仍,明孝宗诏令天下备仓积粟,“三月丙辰,命天下预备仓积粮”。[24]1275标准:“凡州县十里以上、二十里以下者积一万五千石,二十里者积二万石”,[24]1275并以此数为称职与否的考核原则,过者旌擢,不及者罚之。这种以预备仓储粮来应对灾害之举,值得称赞,可谓真正做到了防患于未然。正德九年八月,总制右都御史彭泽奏:关陕凶荒,饥民流徙,“请令总制都都御史邓璋赈济平凉之东,督饷侍郎冯清赈济平凉之西”。[14]明武宗实录,234-2335户部议覆,诏请如议施行。

如果开官仓赈济有一定困难,地方官府也可以借粮赈济。正德十六年六月,因甘肃、宁夏、延绥三镇饥穷而久歉年例,户部“发内帑银三十万”给予三地赈济。[14]明世宗实录,138嘉靖二十八年正月,巡抚都御史杨博上奏:甘肃地方“秋成米贵,民已嗷嗷,若至来春,势必不支”,[23]81疏请赈贷,诏如杨博之请赈济。崇祯四年四月,河东地区连续大旱,时平凉、陇州、华亭、武安、庄浪、静宁等地难民计数万,御史吴甡请求赈济。《国榷》载:“(八月)吴甡上言:延、庆地亘数千里,土瘠民穷,连岁荒旱”,[25]5570应给予赈之。

瘟疫暴发之后蠲免赈济,或调拨国库银救济疫民,能够最大限度地减少灾疫给老百姓带来的经济损失,帮助他们重建家园,使大量疫民渡过最艰难的时期。明政府还规定,如果因各种原因而未及时上报疫灾者,“体勘得实,依例免征”。[14]明宣宗实录,2421人性化的救灾措施及其疫灾救助的法制化,对于瘟疫的防控起到了积极的作用。

(二)分发药物、施医救治

甘肃地处僻远,医疗机构和医疗条件较差,医务人员水平有限,面对来势汹汹的瘟疫,防治瘟疫的确存在诸多制约因素。可是,不论是明朝中央还是甘肃当地政府,都能及时应对,积极施药救治患者。

成化二十一年(1485),被贬谪到甘肃镇原的县令徐镛,“值岁大饥,请于上发帑赈济”,他召还流民,煮粥以济。后瘟疫大作,“命药调治”,[26]67救活了数以万计的患者。徐镛是湖广武昌人,以直谏由监察御史谪知镇原县,在镇原任三年,作为知县的他在旱疫之年,抗旱防疫,而且还“奏豁荒粮万余石,捐俸造水车百辆,教民灌田,民立祠祀之”,[23]71受到当地百姓的称赞。万历十五年(1587)五月,明神宗诏谕礼部:“近闻全国各地灾疫盛行,小民无钱可备医药,尔部便行太医院精选医官人等,多发药材,分投诊视施给,以称朕救民疾苦之意。”[14]明神宗实录,3475此谕反映了万历帝及时处置疫灾的进步思想。在明神宗的亲自关注下,相关部门遣医救治、诊视施药,使疫情迅速得到缓解。

为了加大对瘟疫的治疗,万历十五年七月,南京礼科给事中朱维藩提出“奏复药局,以救荒疫”的建议,礼部批复实施,[14]明神宗实录,3526推动了全国瘟疫防治更上一个新台阶。当时,明朝用于治疗瘟疫的药物有太乙辟瘟丹、观音救苦丹、避瘟丹等专门方剂,《伤寒门》中记载,观音救苦丹专治感冒风寒,头疼身热,口渴目胀,筋骨酸疼,兼治一切风寒瘟疫;避瘟丹的功效是“烧之瘟疫不能传染”,[27]51这些都是古代医学的伟大贡献,对于传染病的防治颇有效果。

在与瘟疫斗争的过程中,参与救援的医生奋不顾身,抗疫在一线,得到了朝廷的表彰和嘉奖,如正德四年(1509),民勤县暴发瘟疫后,医生刘毓儒和贾瑚珏两人“抢救患者卓有成效,受到陕西行都司嘉奖。”[11]710-711这样的医生还有很多。

(三)祈神驱疫

明代中国科技文化已具有相当高的水平,人们对瘟疫也已经有了比较科学的认识。然而,疫情突至,已有的知识思维不能做出正确反映,加之普通民众的知识文化水平普遍较低、认识有限,故瘟疫来临后人们惊恐万状,不知所措,只能祈求神灵、老天攘除灾难。正统十一年(1446)十二月,甘州、肃州等处暴发疾疫,明英宗“遣右通政王锡祭西岳华山、西镇吴山之神,太常寺丞李宗周祭甘肃境内山川之神”。[14]明英宗实录,2907在明人眼中,神能驱疫、消除灾害,正统十二年十一月,重建北京城隍庙落成,其御制碑文中称:“灾害疾疫生于下,有非人所能御,于是始有待于神之力焉。神能公其善恶是非之隐而不爽,恤其灾害疾疫之生而不倦,则为得其职矣。”[14]明英宗实录,3110明人还将瘟疫的产生归结于“天情”:“天之情过,则为水旱饥馑疫疠凶札,斯天之失其常者矣。”[28]620明人梁寅这种把瘟疫发生解释为“天情”、人祸的理论,分明是西汉时期天人感应学说的沿承。在他们看来,瘟疫是上天对人间的惩罚,是天怒、天怨。因此,当地民众认为祈神灵庇佑当是行之有效的应对之策。

在这种大环境下,不论是官方还是民间,瘟疫暴发后的祈神、驱鬼、祭祀等封建迷信活动尤为盛行,上至朝廷下至地方政府的官员都亲力亲为,虔诚祭拜神灵以求疫情的缓解。清朝时期,甘肃庄浪的一位知县王钟鸣祷雨词道:“春秋灾祥,必书示儆戒也”,[13]庄浪县志,第43卷,396祭神驱灾的风气显然在清代依然盛行。雍正六年(1728)五月,平凉府、庆阳府、临洮府、巩昌府、凉州府、兰州、庄浪(今永登县)以至西宁一带地方暴发瘟疫,甘肃巡抚莽鹄立一面施药救治,一面令“布政使率同文武官弁,虔诚祈雨。”[29]557

瘟疫期间的祈神驱疫活动几乎成为官民消除疫灾的普遍做法,这是时代之局限。当然,祈神驱疫的迷信做法虽然并不可取,但或许也不失为一种精神安慰的手段,对于疫区民众的恐惧心理至少可以起到一种慰藉作用。

四、结语

瘟疫是一种传染性很强的疾病,它带给人类的损失难以估量。不管是过去还是现代社会,瘟疫一旦发生,都会引起不小的社会影响,受到国家和社会的广泛关注。明代甘肃瘟疫的流行与防治,具有以下特点:

第一,明代甘肃瘟疫,主要发生于明中后期,以万历、崇祯时期最为严重。瘟疫流行时间大多是春夏两季,瘟疫多发地为陇东平凉府和陇中巩昌府。另外,在平凉、兰州、秦州、镇原县、安定县等地区暴发的数次“大疫”,带来较严重的危害,值得重视。

第二,明代甘肃瘟疫的防治,政府是主导力量。明朝时期,陕西布政司下辖今甘肃境内许多州县曾出现了瘟疫流行。瘟疫的流行,不仅造成人口大量死亡,而且大量疫民四散逃徙,行乞于道、无家可归,给疫情防治和社会稳定带来严重隐患。好在疫情暴发后,明朝中央和甘肃地方政府都较为重视,及时应对,推行了赈济、救恤为主要内容的社会救济措施,对疫情防控和消退起到了至关重要的作用,这是值得肯定的。

第三,明朝对甘肃瘟疫的应对和防治视疫情而推行,对疫民的救济往往与灾民救济没有区分。总体来看,救济方式仍然是传统的开仓赈济、施药救济、减免赋税、赈货钱物等,取得了一定的成效。但由于医疗条件的限制以及封建社会之局限,防疫救疫仍然存在一些问题。成化二十一年四月,陕西比岁饥疫,至人相食,监生虎臣就批评说:“盖因官司贪纵残暴,不恤民艰,赋役不均,赈济无法,剥下奉上。”[14]明宪宗实录,4471可见,只有杜绝防疫抗疫中的种种不法行为,才能真正战胜疫情。万历二十二年(1594)九月,光禄少卿兼河南道御史钟化民曾说,“大荒之后必有大疫”,[14]明神宗实录,5121此疫病理念倒是颇有先见之明。他还进一步提出科学防治和灾后重建的四大举措:暴发大疫“则施医药以疗之”,流移之民欲归无赖“则分钱粟以给之”,妻妾子女之贱卖他人者“官为收赎,以全其天性”,田畴丘垅之荒芜抛弃者“官给牛种,以助其耕耘”,[14]明神宗实录,5121体现了明人对瘟疫防治的科学化认识。

有学者指出,“对付瘟疫灾害的基本方针是预防为主,防治结合”。[30]274的确,早发现、早隔离、早治疗,确保疫区民众生产生活平稳过渡,维护社会稳定,这是瘟疫防控之关键。另外,不断改善防疫抗疫的社会化水平,特别是防范疫后不再发生疫情反弹,一项有效措施就是提高人群免疫力,使之产生抗体。这是需要思考的问题,对于当今疫后防控有积极意义。