鄂西南土司体育文化探源

2021-09-13路国华喻佳文杨惠兰薛超宇

王 帅 路国华 喻佳文 杨惠兰 薛超宇

1.长江大学教育与体育学院,湖北 荆州 434023;

2.长江大学人文与新媒体学院,湖北 荆州 434023

1 引言

鄂西南地区即湖北省西南部地区,该地区的行政单位包括恩施土家族苗族自治州和宜昌市长阳土家族自治县、五峰土家族自治县。该地区自古以来便是众多西南少数民族的聚居地,其中以土家族、苗族所占人口比例最大。鄂西南地区土司制度发端于唐宋时少数民族地区实行的羁縻制度,在元代诞生和发扬,鼎盛完备于明代,至清代雍正“改土归流”时基本废止。土司制度影响和支配着土司体育,土司体育文化从产生到发展乃至于匿迹都附丽于土司制度,其实质是封建统治者联合土司专制者对少数民族人民施加的“双重压迫剥削”。[1]鄂西南土司体育文化正是在土司制度这种“以夷制夷”的特殊政治制度中孕育和发展而来。

2 相关概念的界定

2.1 少数民族传统体育文化概念的界定

顾名思义,少数民族传统体育文化是指我国55个少数民族在漫长历史过程中因一定自然条件、劳动方式、宗教信仰、历史渊源、人文环境等因素形成的具有本民族文化特色和原生态性的少数民族传统体育文化。目前,诸多学者专家正在以多维视角对少数民族传统体育文化进行全新的解读。屈植斌在《裂变与重生:少数民族体育传承路径演变与重构》一文中指出,少数民族传统体育是少数民族民众通过特有的身体实践创造的,反映了少数民族特有的经济生活方式、文化记忆、族群迁徙、宗教禁忌、价值取向,是民族识别的重要标志。这充分表明少数民族传统体育概念正在不断演变,影响因素正在不断拓展,多角度、多视野探究少数民族传统体育文化是一项需要反复言说、深刻探讨的课题。

2.2 土司体育文化概念的界定

一定的文化是由一定的政治、经济制度所决定的。相应的,土司体育文化则是在一定的政治制度附庸下应时而生的。李莹在《土司体育文化理论体系构建研究》一文中尝试在概念、内涵结构、核心本质和外延形态等四个方面对土司体育文化进行理论建构,得出了“土司体育文化是土司贵族及其统治下不同社会阶层在社会实践中进行的少数民族传统历史现象,它与土司社会众多社会活动密切相关”的结论。即是说土司体育文化在土司制度的背景下应运而生,特指土司统治区域特有的“体育形态”。[1]概言之,一方面国内对少数民族传统体育文化概念的界定有较为广泛而深刻的研究,但对于土司体育文化概念的研究探讨得较少,几乎为空白;而另一方面前人的研究为笔者提供了思路,也为几乎无人涉及的鄂西南土司体育文化的产生和发展研究提供了理论依据。

2.3 少数民族传统体育文化与土司体育文化的关系

土司体育文化与少数民族传统体育文化都是产生于我国少数民族地区,具有明显民族区域特征的文化形态,同时二者产生的因素都与地理环境、族源文化、宗教祭祀、劳动生活方式密切相关。可以认为,少数民族在土司统治时期创造的土司体育文化在本质上属于少数民族传统体育。

一方面,极具民族特色的土司体育文化与少数民族传统体育文化二者相辅相生,互动发展。土司体育文化从内容和形式上丰富了少数民族传统体育文化,而少数民族传统体育文化决定了土司体育文化有别于汉族传统体育文化的异质性。土司体育文化与少数民族传统体育在一定程度上形成了你中有我、我中有你的格局。而另一方面,土司体育文化又具有区别于少数民族传统体育的特征。土司时期中原王朝的文化同化功能十分强大,土司地区受到了深切的王化熏染,具有与传统儒家政治文化相一致的伦理政治性。故而,土司文化在诸多方面保持了与中原文化的同一性,产生于土司汉化时期的土司体育文化也形成了与汉族传统体育相适应的特征。

3 鄂西南地区土司体育文化探源

鄂西南土司体育文化作为在特定时间(元明清土司制度实行时期)、特定空间(武陵山区土司管制地区)、特定群体(鄂西南土司统治者及土民)中形成的体育文化符号,既反映了土司时代背景下的体育特征,又展现了土司制度与体育活动相结合形成的文化景观。作为符合主流社会需要、依附于土司制度而产生、存在的特殊体育文化,土司体育文化将汉族文化同少数民族文化有机结合在了一起。[1]文化的起源与形成受多方面因素影响,由此产生了多种文化起源理论,各种理论或强调地理条件的关键作用,或侧重劳动生产的决定意义,本研究即以元明清时期鄂西南地区土司制度下的少数民族传统体育文化为对象,从文化起源的多种角度出发探讨其形成的渊源。

3.1 地理环境起源说

“一方水土养一方人”。一定形态文化的起源与特定的地理环境密切相关,环境决定论者甚而认为地理环境是文化产生的决定因素。作为当代文化地理学的基石,环境决定论在一定程度上有助于研究者论证自然与人文的理论关系,探讨特殊文化产生的自然因素。学界对体育文化同地理环境的关系已有充分认识,如郑勤认为地理环境对体育活动的形成有决定效能,对体育文化的内涵有规约效能,对体育文化空间的分散有影响效能。[2]唐强则从文化地理学理论角度阐述了地理与体育不可分割。[3]鄂西南地区山环水抱,武陵山脉耸峙其间,清江水流东西而贯,森林覆盖率近70%,形成了极具特色的自然环境。高山峡谷广布,山川林木秀美是鄂西南地区地理环境的首要特征。光绪《施南府志续编·地舆志》记载云,“其山川之绵亘,形胜之清奇,往迹之纷呈,邱垄之传播,糜不在人耳目” 。[4]与云南、贵州、西藏等西南边疆地区少数民族聚居地严酷的生态环境不同,鄂西南峡谷地区气候冬暖夏凉、植被密布、降水充沛,在今天是较为理想的居住地。据学者考证陶渊明笔下的世外桃源就位于鄂西南土家族、苗族等少数民族人民世代居住的武陵山区,这里山清水秀、民风淳朴,令人遥想不已。地方志中对此地区适宜的自然环境也有记载:“跳鱼洞县东四十里水四时不竭,多鱼” 。[4]“墨池县城北水泉鲜美,旁多黑石” 。[4]适宜的气候、充沛的水源、富足的物产使得该地区成为鄂西南山区土民世代的聚合地。

然而鄂西南高山地区地势峻峭、气候严寒、土地瘠薄,不适合农业发展。据《巴东县志》载:“农人依山为田,刀耕火种,备历艰辛,地不能任旱涝,虽农岁不能自给小麦,则粉蕨根为食”。“土民包榖山中种此者甚多,用以作是饭,兼可酿酒”[5]。鄂西南先民不是以谷类而是以玉米、洋芋为主食,同时辅以渔猎的生存手段,到了明清时代仍从事着采集食物、打鱼捕猎、养殖牲畜和刀耕火种的原始生产活动。[6]鄂西南土民在深山密林、河谷清流间生活必然要习得射箭、捕鱼等技能,这就成为了土司体育活动的雏形。鄂西南地区另一个显著的地理环境特征是地域辽阔并且方位偏僻、地势险峻,使得交通阻滞、不与接世。清代文学家顾彩撰写的《容美纪游》描述称“合诸司地总计之,不知几千里,屏藩全楚,控制苗蛮,西连巴蜀,南通黔粤,皆在群山万壑之中,然道路险侧,不可舟车” 。[7]特殊的地理使得该地区不仅经济文化与社会发展水平总体低于中原地区,中央政府的管理也鞭长莫及、名难符实。故而该地区长久以来被统治者视为“化外之地”“蛮荒之地”,当地土民则被称为“巴郡南郡蛮”“清江蛮”“施州蛮”等。封闭而险要的地理环境使得土司体育活动保持着勇武果敢、尚武崇力的原生态性,包含着少数民族传统体育的因素,而中央政府因俗而治的土司制度则使得土司体育活动具有汉民族文化特点。

以土家族武术中的箭术为例。土民据山依水而居,将山川作为天然的防御屏障,并不断练习射箭、游泳、捕鱼等技能,将尚武崇力、勤劳勇敢、天性韧勇深深镌刻在自己的民族基因中。《后汉书》便记载“阆中有渝水,其人多居水左右。天性劲勇,初为汉前锋,数陷陈” 。[8]这些土民十分善于使用弓弩,如鄂西山地民族的祖先“板楣蛮”犷悍骁勇,善用弓弩射箭,曾为秦王除白虎之患。《后汉书》载“板楣蛮夷者,秦昭襄王时有一白虎,常从群虎数游秦、蜀、巴、汉之境,伤害千馀人。昭王乃重募国中有能杀虎者,赏邑万家,金百镒。时有巴郡阆中夷人,能作白竹之弩,乃登楼射杀白虎” 。[8]至于明清土司制度完备,射弩作为一项武术项目便被列入了提升土司士兵身体素质与军事技能的正规军事训练中。总之,地理环境使得射箭成为鄂西南土民的传统体育项目,而这种传统体育项目又在土司军队中被不断操练、实战,最终成为令人闻风丧胆的土司士兵箭术。据记载土司常备兵营中专门设有搏射之所:“司治二里许, 有校场坪, 土人常驻于此处演武。又西北五里, 有搏射坪,又北五里曰射圃, 地势均较宽敞, 土人每于此搏射” 。[9]

鄂西南地区特殊的地理环境是土司体育文化产生的土壤,其山川秀美的宜居环境为土家族人民的世代而居提供了条件,地理地质造就了耕作、渔猎等生活方式,而偏僻封闭的地理位置为土司制度赋予了土司体育文化的原生态性与汉族化特色。

3.2 生产劳动起源说

马克思主义劳动学说阐释了一个观点:劳动是人类的本质,人之所以成为人、人区别于动物的原因在于劳动。体育项目就产生于人类生产、生活的需要,故而体育文化从根本上说来源于人类的生产劳动。唐强在体育文化研究中认为,武陵山区各族人民开发利用自然资源从事生产劳动从而获得足以生存的物质,体育就是产生于人与自然相互作用的社会活动中。[3]形成于武陵山区的鄂西南土司体育文化,其形成亦与特定自然条件下土司民众的生产劳动密切相关,是凝结在土司劳动人民生产、生活中的结晶。

鄂西南处于武陵山区、清江流域,其地理环境丰富多样,山林密布、溪谷众多、矿产丰富。不同的地理环境中,人们的生产方式也大不相同。栖息在山林间,人们以采集打猎、刀耕火种为生;居住在山坡上,人们则开垦梯田、发展农业;在河谷边,人们就捕鱼晒盐、开采矿产。地方志对土家族的生产劳动详有记述,如农耕:《建始县志》云:“建邑山多田少,居民倍增,稻谷不给,则于山上种包榖、羊芋或蕨蒿之类,深林幽谷开闢无遗,所种惟包榖最多,巨阜危崖一望皆是”。又如捕鱼:“开豁若门,水流入之,捕鱼者可循崖而进入”(同治建始县志)。[10]“渔人之业,滨江间亦有之,但水势太急,鱼不常聚,鬻鱼者市不多观”(同治巴东县志)。再如伐柴采矿:“樵人执斧登山采拾便,而煤山所在多有贫民挖煤,负笼范之以规运行荆宜一带,获利虽微而藉以为食者不少”(同治巴东县志)。[5]可以说处于原始状态的土家族人民为了适应特定环境的生存,相应地习得了射弩狩猎、攀岩、跳跃、游泳、投掷等体育技能,这些基本的生存手段孕育着土司体育文化的雏形。

“打飞棒”这项体育活动就来自于人们的农事劳动中。每年秋收时节,为防止鸟兽投食、毁坏农作物,土家族人民就会携带弓箭、木棒监守在田地旁,只要有鸟兽侵扰田地,人们就会“打飞棒”驱赶之。久而久之“打飞棒”已经由人们生产劳动中的防御技能演变为一种独立的体育项目,在世世代代土家族儿女的生活中流传下来。此外,土家族的农事劳动还影响了农事舞的形成。农事舞表现的是土家族群众从事农业劳动的场景,其中包含了“播种”“插秧”“挑水”“捕鱼”“摘棉花”等农事活动中的动作。射弩作为一项体育活动最早也是出于土家族人民在山林中捕获猎物的需要。土司体育的主要内容形式正是土司人民在农耕和渔猎过程中逐渐产生的“适应性行为”演变而来的。[11]

生产劳动作为土司体育文化形成的源头之一,其重要程度是根本性、主导性的,对于我们认识鄂西南土司体育文化起源具有本质上的作用。

3.3 宗教祭祀起源说

原始宗教产生于人类先民对天地自然的主观想象和抽象解释。低下的生产力和蒙昧的心智使得原始先民将天地日月、山河湖海等自然事物视为神明的寄托居所,将风雨雷电、阴晴圆缺等自然现象视为神明的力量。原始先民对神明(自然界和祖先)既有崇拜敬畏之情,还有渴望消灾解难、风调雨顺的期盼之情,于是娱神崇神、沟通神明意志的祭祀歌舞成为必要的信仰活动。鄂西南地区受巴楚文化影响长期盛行巫风,故而宗教祭祀活动长盛不衰,一直到明清时仍有保留。鄂西南土司崇巫重祀、俗喜歌舞,宗教祭祀中具有许多土司武舞体育成分,因而可以认为宗教祭祀是鄂西南土司体育文化产生的源头之一。祭祀活动中的体育原型就是祭祀中产生的旨在与神明进行沟通的肢体语言以及其他集体性活动。[3]

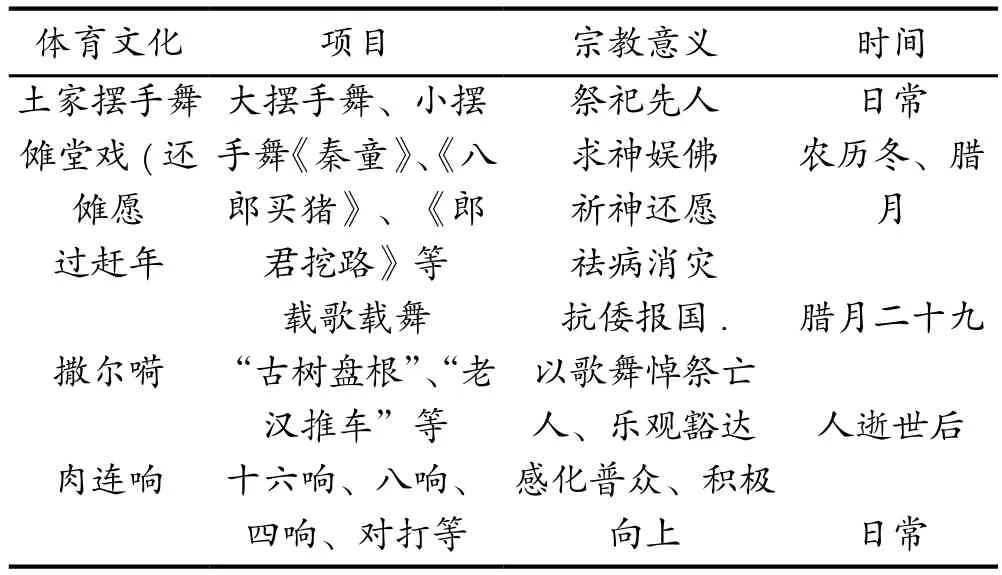

表1 鄂西南地区部分体育文化中包含的宗教意义

土司宗教武舞体育的得以形成、推广与延续与土司统治者虔诚的宗教态度密切相关。土司统治者十分注重祭祀活动,将宗教祭祀视为司之大事,并设置祭祀官一职。每逢重大节日、祭典,土司统治者都会举办祭祀仪式,并且亲临现场主持祭祀。土司统治者之所以重视宗教祭祀,赵世林认为这是因为宗教成为土司统治者的精神武器,被用以重整社会的意识形态,一统民族部落,最终巩固自身政治地位。[12]概括来说,祷告神明的宗教祭祀活动具有以求禳除灾祸、福庆延绵的宗教功能,安抚民心、精神控制的社会功能和实现民族、部落统一的政治功能。

鄂西南地区土家族以白虎为图腾,具有源远流长的白虎信仰。土家族的祖先“廪君”带领先民开山拓土,建立了部落联盟,死后其魂魄化作白虎,受子孙世代祭祀。据《后汉书》载:“廪君死,魂魄世为白虎。巴氏以虎饮人血,遂以人祠焉。”[20]明清时期土家族社会依然保持着对白虎的信仰,土司城廪君祠和寻常百姓家中还可见白虎的供像。不过土家内部对于白虎神的情感态度有着截然的区别,分为“敬白虎”“赶白虎”两种。据考证,恩施、建始、利川等县崇奉白虎,而咸丰、宣恩、来凤等县赶送白虎。土司统治期间,巫术盛行,成书于清代的《控送诸神本章》一书还记载着“送白虎”的详细程序。在土家族“赶白虎”的祭祀仪式就蕴含着土司武术体育的成分。主持仪式的“梯玛”拿着师刀左右刺扎,不时摇动法器和铜铃,踩八卦、跳五方,其行动、套数俨然已成为一种武术动作。此外,白虎崇拜还体现在土家族民俗体育傩戏表演中,如人们在表演中披虎皮、戴虎面具等。

鄂西南土司宗教武舞体育中存在一种摆手舞,摆手舞具备娱神祭祖、求福禳祸的浓郁宗教祭祀特征,被土司统治者赋予了安抚民众、凝聚精神的功能。据记载,在任土司每隔三年会举办一场声势浩大的摆手舞,每隔一年举办一次规模较小的摆手舞。《保靖县志·卷二》记载,“元末保靖为安抚……使正月初间,男女齐聚歌舞名曰摆手”。时至今日,恩施州土家族中还保留着这样的习俗。宗教仪式中人们团聚着摆手跳舞,在跳摆手舞的时候,人们还会唱着摆手歌。这场盛大活动的参与者昼夜歌舞,乐此不疲。摆手舞不仅增强了人们的血缘认同,还能达到促成文化认同的效果[13]。可以说,土司统治者对摆手舞的注重为摆手舞的传承起到了关键作用,而摆手舞也成为了土家族的民族印记,承载着土家族特有的宗教文化。故而,学者把与土司制度有较深渊源的土家族摆手舞称作宗教祭祀中典型的土司武舞体育。[13]

鄂西南土家族还盛行一种“撒尔嗬”祭祀舞。“撒尔嗬”是土家语言,又称跳丧舞,是在土家族民间流传的一种悼念亡者的特殊送葬仪式。古代战舞和祭祀仪式是“撒尔嗬”的源头,土家族的祖先巴人创造了这种特殊的舞蹈,但由于土家族没有文字,故其来源无从考证。《隋书·地理志》最早记录了这种送葬仪式:“始死,置尸馆舍,邻里少年,各持弓箭,绕尸而歌,以箭扣弓为节。其歌词说平生乐事,以到终卒,大抵亦犹今之挽歌。歌数十阕,乃衣衾棺敛,送往山林,别为庐舍,安置棺柩。亦有于村侧瘗之,待二三十丧,总葬石窟” 。[14]当地人身故之后,陈尸于堂屋中,临近的男女老少都赶来吊唁,人们手持弓箭,以扣弓箭的声音为节拍,绕尸而歌。所唱歌词将死者从生到死的乐事悉数道来。歌数十阙方才入殓安葬。清朝同治《巴东县志》云:“旧俗,殁之日,其家置酒食,邀亲友,鸣金伐鼓,歌舞达旦,或一夕或三五夕”[5]。同治《长阳县志》又有:“临葬夜,诸客群挤丧次,擂大鼓唱曲,或一唱众和,或问答古今,皆稗官演义语,谓之‘打丧鼓’,唱‘丧歌’” 。[15]直到今日,土家族仍保留着跳丧舞,据考察,土家族民间跳“撒尔嗬”一般在晚上十点开始,由有声望的长者持鼓,人们载歌载舞,唱亡者生平事,每唱完一阙后合上一句跳“撒尔嗬”诶。[16]这种以喜为悲、亦歌亦舞的悼念仪式和送葬风俗蕴含着土家族人民视死如生、乐观旷达的生死观和宇宙观,使世世代代人民都飨以精神抚慰和宗教文化熏陶。

总之,鄂西南土司体育的形成与土家族崇武重祀的精神风貌、土司统治者对宗教祭祀的重视密切相关。土司体育舞蹈中的摆手舞、“撒尔嗬”至今仍是土家族重大节日、婚葬仪式时必跳的舞蹈,其生命力与影响力非同寻常。

3.4 军事战争起源说

根据清代编修的《施南府志沿革》记载,鄂西南恩施州地区是廪君国地,春秋时期属巴国,楚置巫郡,秦汉时设郡,唐宋时设羁縻州县,元代以“远方蛮夷,顽犷难制。必任土人,可以集事”[17]首开土司制度。明时统治者继承土司制度,又令“蛮不出境,汉不入峒”[18],控制少数民族同汉族的往来,且在少数民族与汉族交界处设军事卫所加强管理,于鄂西南地区置施州卫军民指挥使司。清代时为消除土司职权过大之弊而改土官制为流官制,于恩施地区撤卫升府置施南府。可见,统治者对鄂西南地区少数民族的管理总体呈现出愈加严格的趋势,而其中一个重要原因在于世袭土司军政职权的相对独立、过于强大以及土司兵制下兵民骠勇的作战表现使明清统治者极度膨胀的中央集权受到了挑衅与威胁。鄂西南地区土司一直重视军事体育活动,其体育文化的形成就与以上特定的战争背景、军政职权以及特殊的土司兵制密切相关。

首先,鄂西南土司具有久浴战火的战争背景,这是形成鄂西南土司体育文化的前提条件。鄂西南土司面临着复杂的战争环境,一方面土司统治者受命于朝廷世代守据边疆,其首要职责就是“守镇边夷”,听凭调遣出征。史书记载湖北唐崖土司以武功著称,在朝廷的各次征调中取得了赫赫战功。唐崖第十世土司覃柱在隆庆五年奉命征伐金峒土司覃壁的兵变中“斩功九十三颗,功赏大小二村,赏田土两分,赏银三百余两。回司身故”[19],而去年覃柱方袭土司职。唐崖第十二世土司覃鼎在任期间是唐崖全盛时期。明代天启年间四川、贵州土司奢崇明、安邦彦辉起事反明,致使川、黔大部分地区失陷,覃鼎在平定这次叛乱中战功卓越,唐崖长官司因而升为唐崖宣抚司。另一方面当中央朝廷式微或者一方土司统治者坐大,土司统治者便可能反叛朝廷或者与其他土司倾轧交战。鄂西南少数民族生性好勇,久浴战火,统治者常常将少数民族传统体育融入到军事训练中,故军事体育运动得到了明显的发展。摔跤、角力、扳手劲、投掷打拳、飞石子、民族武术、射弩等都是土民在田间地头进行体育训练的方式。

其次,鄂西南土司具有独立强大的军政职权,这是形成鄂西南土司体育文化的强大动力。元明清时期我国实施的土司制度是在唐宋羁縻制度基础之上形成的较为完善的民族自治政治制度,被研究者称为是“间接统治的完备形式”,对世界各国的间接统治具有示范作用。[20]实行这种政治制度的统治者采取任命少数民族领袖人物作为地方世袭长官而不派遣“流官”治理的方式,一方面有效加强了中央对地方的管制,促进了多民族融合,然而另一方面则以“因俗而治”的原则赋予了地方世袭土司相对独立而有时充满威胁的军政职权能力。如《巴东县志》载:“嘉靖四十年间,容美土人出没长、巴二县,恣行掳掠,后一都民邓天奏,于邑西南五百里谿口设红砂堡,拨远安所千户一员、旗军五十三名,与连天关弓兵共防守” 。[5]容美宣慰司叛服无常,时常扰乱民生,这使得明代军事卫所增派兵力,加强了对容美地区的防守、震慑。

最后,鄂西南土司具有较为完善的军事制度,这是形成鄂西南土司体育文化的重要保障。鄂西南诸土司实力最富强的要属容美宣慰司。由田氏世袭的容美土司具有较为完善的军事制度,主要表现在三个方面:首先是容美宣慰司具有独立组织武装军队的权力,具有严密的军事组织。据《容美纪游》记载:其军队置中、前、后、左、右五营,各营中最尊贵的职位是“旗鼓”,以田氏最贤能的子弟领职,一旦“国有征伐”,他们就受命为将领,掌握生杀大权。各营长官为副将,以田氏中应袭位的长子领职。副长官是参游,以同姓之中地位尊显的人领职。军队五营之下又列置四十八名旗长官,以及管领大旗的“领纛”、为司外之人入司定居的“客将”和“客兵”。旗下各有守备、千总、百户等,名为军官,但趋走如仆隶。另有跟随司主近身护卫的"亲将",主写文书和京省走差的“干办舍人”,其他族人统称为“舍把”。[7]其二是容美宣慰司具有严格甚至严酷的军事训练方法。李莹指出土家族军事体育中存在一种“土司兵法”[1],即为了操练士兵战斗力而将其关在虎栏中厮杀:“一人搏虎,二十人助之,以必毙为度。纵虎者重罚,猎他兽亦如之。得禽则倍赏当先者”。其三是全民皆兵、寓兵于农的武装队伍。据记载“其兵皆素练习,闻角声则聚,无事则各保关隘。”[7]“民皆兵也,战则自持粮糗,无事则轮番赴司听役”。[7]容美土司统领军权、政权,其军民天性劲勇,性喜争斗,民众闲则躬耕土地,战则各护关隘,一旦争斗则锐不可当。

鄂西南地区土司体育的形成受到军事战争的明显影响,军事战争频繁激烈、土司职权强大独立、军事制度严谨残酷,军事体育得到了足够重视,以至于土司士兵骁勇矫健、训练有素,所向披靡,正是这种氛围孕育并促进了土司体育及其文化符号的形成。

3.5 游戏娱乐起源说

人类社会的许多体育项目都来自于民间的游戏娱乐活动。游戏是人类历史上较早形成的一种娱乐方式,是人类认识世界的方式之一。游戏可以分为益智游戏与体育游戏,而鄂西南土司体育文化的形成与土司地区流行的体育游戏活动密切相关。鄂西南土司体育活动种类繁多,其特性有抗衡性、观摩性、娱乐性,不一而足。而不管具有什么性质,土司体育都以肢体接触为主要特征,李莹认为各种类的体育活动都要求人们通过肢体参加运动,土司与土民在运动中完成了锻炼身体和愉悦身心的双重任务,这是对西南土司地区不同主体多层次身体、精神需求的满足。[21]故而可以认为土司体育文化起源于强身健体、陶冶性情的游戏娱乐活动。在土司社会,游戏娱乐活动既保障了个体的身心健康,又维系着土司社会的生存发展。

研究者认为,土司统治时期是鄂西南少数民族地区经济较为稳定的时期,社会民生的相对安稳滋生了游戏娱乐的精神需要,土司游戏娱乐体育由是蓬勃发展。土司社会至上而下都自发的进行体育娱乐,娱乐活动俨然成为了人们生活的组成部分,土司统治者及土司贵族子弟在练场猎苑进行着如武术、狩猎、打鱼等贵族体育活动,土司庶民百姓则在田间地头进行着扳手劲、打三棋、打陀螺、玩秋千、跳马儿、骑竹马等简易的体育娱乐活动,而赛龙舟、赛马、丢包等竞技游戏也可以成为土司全民上下在节庆活动时共同完成的大型体育娱乐活动。

角抵,也称摔跤,是一种土司贵族体育活动,曾在土司府衙中风靡一时。《中国体育史》介绍,土司贵族统治者喜好看摔跤表演,将摔跤定为供司署娱乐的项目,每逢宴饮宾客,必邀客人观赏角抵比赛。土司好角抵之风,故而各地的土目则趋奉相随,将网罗、豢养的‘角抵’献给土司贵族统治者,取悦于上。据史书记载:“角抵在边疆土司府衙中盛极一时,土司贵族把摔跤列为娱乐的主要内容之一,每凡娱乐廷宴都要观看摔跤表演” 。[22]此外,投壶运动也颇受土司统治者喜爱,投壶运动具有千年渊源,是在士大夫文人宴席中流行的娱乐活动,被视为中原仪礼的正规活动,具有文化教化意义。鄂西南土司统治者颇好儒学,重视礼乐,对子弟进行教育时将投壶作为学习内容,投壶运动于是在土司贵族子弟中兴盛起来。[23]土家族苗族民间流行着极具民族特色的“打三棋”。打三棋同军旗、跳棋相差不大,简单易玩、既不是深奥难懂,又具有一定的技巧性,故而深得普通百姓喜爱。每当土家族苗族人民在劳累的农事劳动后,“打三棋”就成为人们解乏、放松的娱乐活动选择。据考察,打三棋操作十分简易,下棋的双方随地坐下,在地上画个简易的棋盘,两人就能以石头、树枝做棋子大战几个回合。“打三棋”作为一种游戏娱乐活动,广泛流传于今天的恩施州地区,在大街小巷经常可以发现老人们聚集在一起围观下棋。[24]除此外,打陀螺、毽球、跷旱船等体育活动也起源于土司人民休闲娱乐的游戏之中。

土司娱乐体育中还包括全民性的竞技性活动划龙舟。划龙舟的习俗据传始于纪念屈子投江,在巴楚之地流传甚广。《隋书·地理志》记载:“屈原以五月望日赴汨罗,土人追到洞庭不见,湖大船小,莫得济者,乃歌曰:‘何由得渡湖!’因尔鼓棹争归,竞会亭上,习以相传,为竞渡之戏。其迅楫齐驰,棹歌乱响,喧振水陆,观者如云,诸郡率然,而南郡、襄阳尤甚” 。[15]这种竞渡之戏场面盛大、观者如云,很快从荆州流传到了其他郡县,在南郡、襄阳尤为盛行。而鄂西南施南府一带皆属于南郡故地。恩施地区在明清土司统治时期亦将划龙舟作为盛大节日的竞技活动,据同治《巴东县志·风土志》记载,“五月五日悬艾蒲于门,以角黍相馈遗,于间饮雄黄硃砂酒......市人龙船竞渡数日始罢”。巴东县民众在端午节的风俗娱乐活动之一就是“龙舟竞渡”,即流行于今天的赛龙舟。土司统治者对于开展划龙舟此类大型竞技游戏具有多方面的考量,一方面能改善官民关系、巩固阶级统治,另一方面则能使民众强化体魄、怡悦身心、熏陶性情。土司体育活动兼具文娱性、乐趣性、竞技性于一体,在世代相传中显现出了强大的生命力。