宋代《诗经》著述者籍里分布规律及原因蠡测

2021-09-12刘树胜张国清

刘树胜 张国清

摘要:宋代《诗经》著述成果空前繁荣,《诗经》著述者的籍里分布也显示出新的特点。无论北宋还是南宋,其著述者数量和著述数量,均呈现为北少而南多,《诗经》著述者的聚居性特征并未因政治中心的变易而改变。这与整个封建时代处于统治地位又在宋代呈现出独自特色的经学风气,长盛不衰而在宋代发生变化的科举制度,兴起于唐而盛于宋的刻书藏书业,以及薪火相承的地域文化、重视门派的师承传统等因素,有着至密的关系。

关键词:疑经辨伪;尊崇科举;教育机构;地方文脉;学统师承;文化传媒

中图分类号:I207.22 文献标志码:A 文章编号:1672-0768(2021)03-0005-19

宋代的《诗经》研究,在宋政权重文轻武的政治背景上,依托于汉唐以来长期形成的经学基础,借助始于隋、兴于唐、盛于宋的科举制度的强劲鼓煽,伴随着盛行于民间的书院教育和持续不断的学校教育,兼受渐成气候的雕版印刷技术和藏书风气的影响,呈现出大异以往的繁荣局面,开启了《诗经》宋学的新时代。在两宋三百三十余年的时间里,涌现出了一大批《诗经》学者,产生了影响巨大、乃至里程碑式的《诗经》学著作。而这些众多的研究成果,又呈现出鲜明的地域特点,显现出以东南为中心的聚居性特征。因此,有必要对此予以研究,并进一步探索其所以如此的原因。

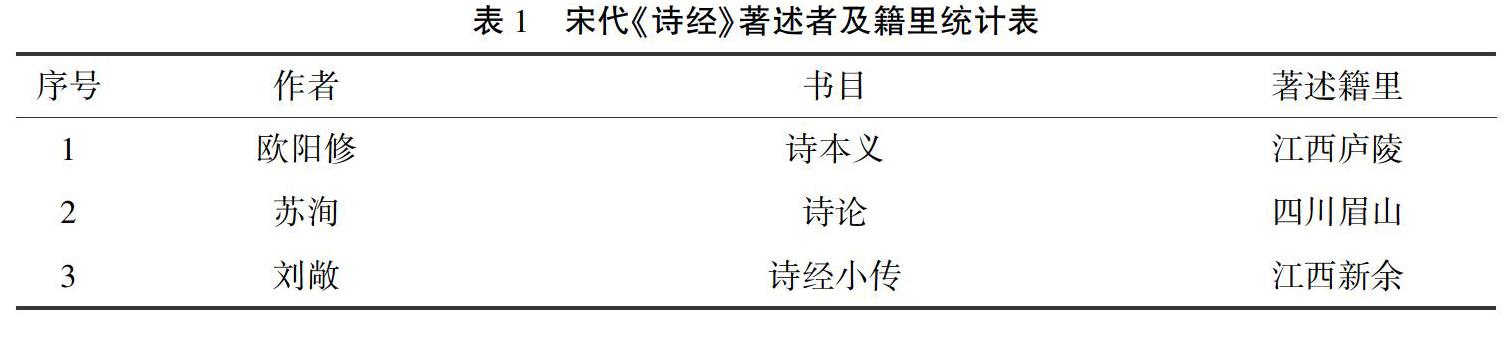

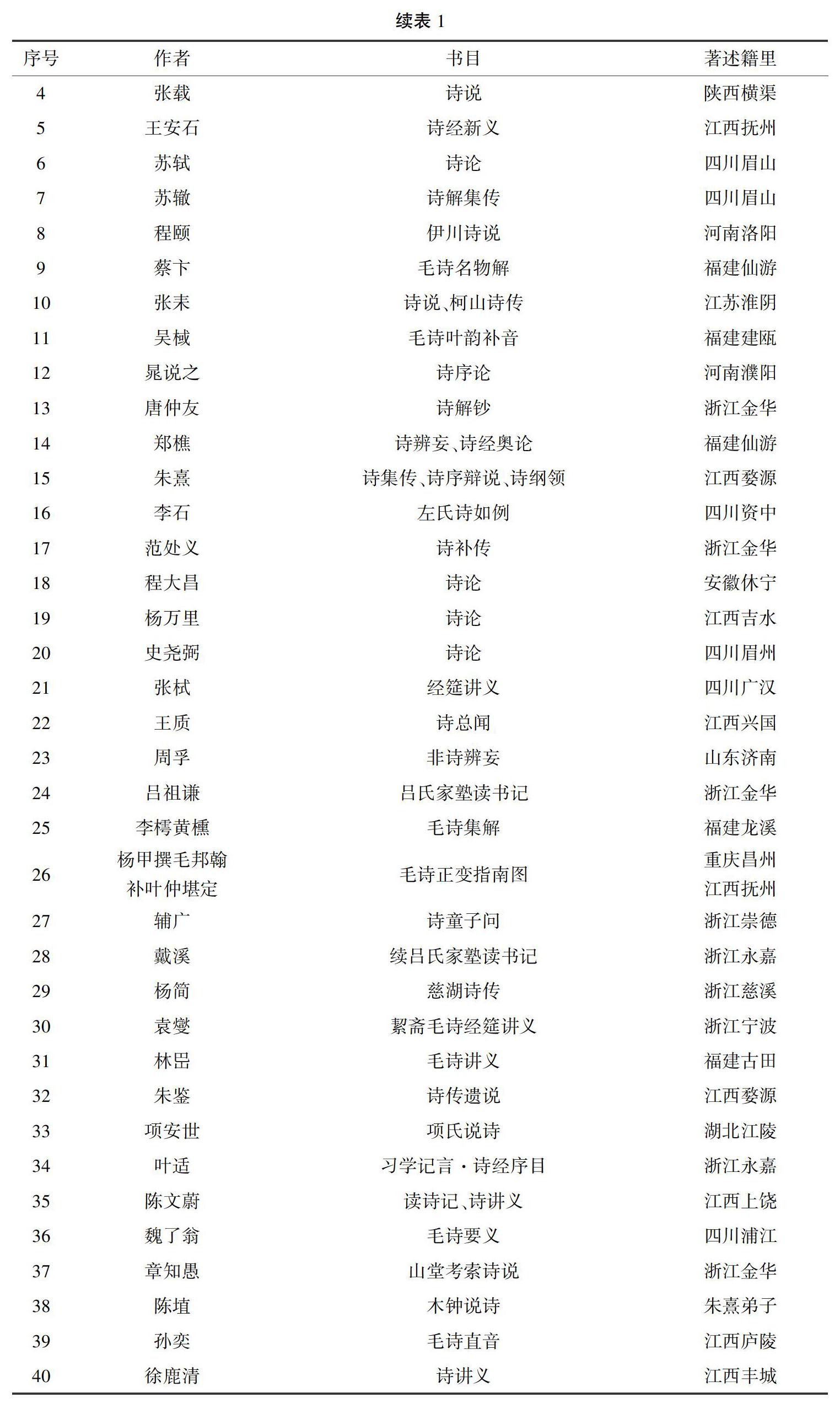

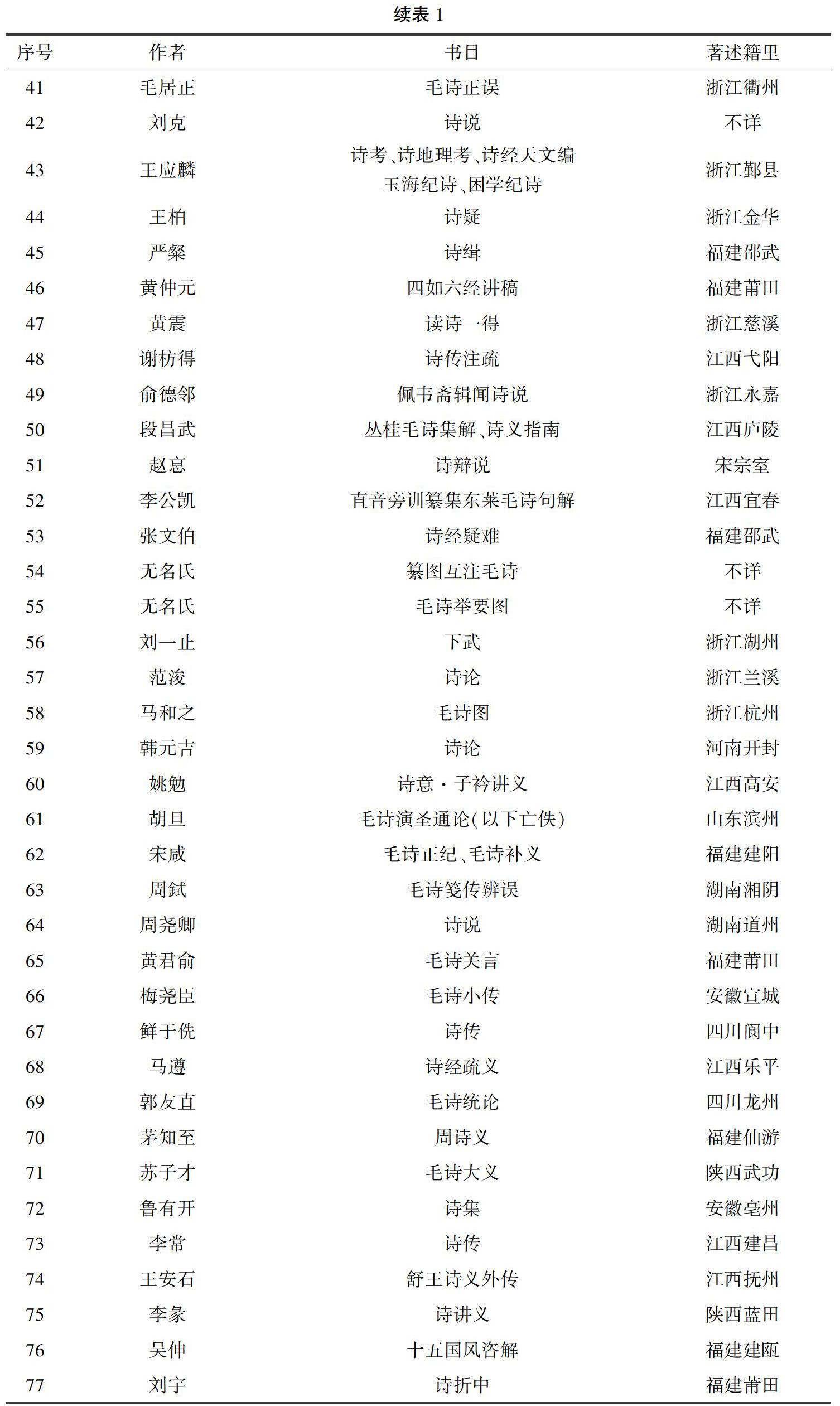

本次统计的数据源,主要来自于刘毓庆先生的《历代诗经著述考》、牟玉亭先生的《历代诗经存佚书目》和《四库全书总目》《续修四库全书总目》《通志》及地方志文献,也参考了“百度”和“国学大师”中的资料;对宋代《诗经》著述者籍里的统计至省市县一级,以便于区别中心区域和辐射范围,进而发现其规律。

由于国力衰微,南北两宋的疆域与以往和以后的中国版图出入较大。北宋稍大:北至今天津-大同-兰州一线,西至兰州-成都-贵阳-南宁一线,东与南至海,约相当于今之华南、华东、中南和华北南部,辖京畿路、河北东西路、淮南东西路、两浙路、江南东西路、福建路、成都府路等25个路级行政单位;南宋偏安一隅,地域更为狭窄:北至淮河-秦岭一线,西至成都以西,东与南至海,大致包括如今的中东部地区,辖两浙东西路、江南东西路、淮南东西路、荆湖南北路、广南东西路、福建路、成都府路等18个路级行政单位。由于古今区划变化较大,一些处于今之行政区接壤地区的地名难以统计,故本次统计数据依照今之政区计算。统计结果见表1。

一、两宋《诗经》著述者籍里分布及其规律

统计表明,有文献著录的宋代《诗经》著述者约253人,有名姓者237人,佚名16人。《诗经》著述约276种,其中存世者70种,亡佚206种。依据不同的标准,可作如是划分:

按著述的存亡分:两朝共有70种存世,其中北宋12人18种,南宋58人52种;两朝亡佚著作206种,北宋55人60种,南宋121人131种,不明确切时代的亡佚作品15种。

按著述者的朝代分:北宋总计65人,南宋188人。

按著述者的籍贯分:浙江59人,福建56人,江西39人,四川22人,江苏10人,安徽8人,湖南、陕西、山东、河南、河北各3人,湖北2人。

按著述者的朝代和籍贯分:有著述存世者,北宋12人中,江西、四川各3人,福建2人,河南、陕西、江苏、浙江各1人;南宋48人,其中江西12人,福建6人,浙江17人,四川4人,安徽1人,山东2人、河南1人,宋宗室1人。著述亡佚者,北宋55人中,福建15人,江西7人,江苏5人,浙江、安徽、四川各4人,山东、河北、湖南、陕西、河南各2人,广东1人;南宋121人中,江西22人,浙江36人,福建34人,四川10人,安徽4人,湖南、湖北、河北各1人,余者不详。

统计结果显示:从时间节点上看,南北宋两个时段呈现的规律是北宋少而南宋多。北宋享国167年,南宋享国152年,虽然南宋稍少于北宋,但无论是《诗经》著述者人数,还是著述种类,南宋均占绝对优势。这种倒挂现象,可能与北宋政权长期的内忧外患有关,它致使一批文献毁于兵燹,甚至没有著录,但这仅仅是一种猜测。而南宋政权却凭借天险偏安一隅,局面相对安定,兼之各方面因素的共同媒酵,《诗经》学呈现出前所未有的繁荣;从地域分布上看,无论是北宋还是南宋,无论是著述者数量还是著述数量,南北迥异——北方少而南方多,《詩经》著述者的聚居性特征并未因政治中心的变易而改变。北宋《诗经》著述者分布于浙江、福建、江西、四川、安徽、江苏、河南、河北、湖南、陕西、山东和湖北等地,与北宋时期的疆域大致一致;南宋时期则被压缩于淮河以南、邛崃山以东的福建、浙江、江苏、江西、四川、安徽、湖北、湖南等地。两相对比,不难发现:浙江、福建、江西、四川、江苏和安徽地区,是整个宋代《诗经》著述者最集中的区域。如果把这些地区的著述者籍里缩小至区县一级看,依然映现出区域内相对集中的规律。如浙江的宁波、绍兴、金华、杭州、温州,福建的福州、漳州、建阳、宁德、莆田,江西的抚州、上饶、宜春、新余,四川的成都、眉山等。

造成这一现象的原因,应该是多方面的。如在整个封建社会处于统治地位而在宋代呈现出独自特色的经学风气,长盛不衰而在宋代发生变化的科举制度,兴起于唐而盛于宋的刻书藏书业,薪火相承的地域文化,重视门派的师承传统等等,均对宋代《诗经》著述者的籍里分布造成了深刻的影响。

二、宋代经学疑经辨伪的风气,造成了宋代《诗经》学空前发达及分布大势

为适应大一统的政治局面,加强中央集权的专制统治,汉武帝首先实行了思想学术的统一,将儒术定为一尊,从而儒学独尊,《诗》《书》《礼》《易》《春秋》彻底超出了一般典籍的地位,成为法定的“先圣所以明天道,正人伦,致至治之成法”的神圣经典[1]559。在西汉儒家经典成为中国封建文化正统之后的两千年间,经学又与各个时代不同的政治、经济相互关联而发生演变,从而形成了各自不同的特点。

经学的继承性表现为,经过长期的酝酿,形成了自成体系的学术,在其相对独立的行程中,表现出特定的内容、形式和变化规律。但这种观念的东西,在表现出继承性的同时,还会在各个历史阶段产生演变和发展。北宋统一以后,鉴于五代的纷争,君臣一伦遭遇了严重的挑战。为了强化封建统治的需要,提倡忠孝节烈、强调“存理灭欲”的封建伦常,自然就成为宋代经学的首要特征。经学各派之间的斗争,均是围绕着儒家经典的阐释和议论而展开的,具体到治学方法上,就是求是、疑古和考证之风的兴盛。《四库全书总目·经部总叙》对此期内的经学特点有概括性地描述:“洛闽继起,道学大昌,摆落汉唐,独研义理,凡经师旧说,俱排斥以为不足信。其学务别是非,及其弊也悍,如王柏、吴澄攻驳经文,动辄删改之类。”[2]1经部总叙

北宋以来吸收佛道义理而形成的濂、洛、关、闽所开创的宋代新儒学(即“道学”),强调脱去注疏而直面经文,阐发义理。这一特征理所当然地涉及到了《诗经》学领域。因而,《诗经》宋学不像《诗经》汉学那样家法严谨,其特点在于大胆疑古和主观臆断。他们虽能就《诗经》文本加以讨究,而其流弊在于好以主观臆断淆乱古义,以至于“空无依傍,无所顾忌”。纪晓岚在范处义《诗补传提要》中说:“考先儒学问,大抵淳实谨严,不敢放言高论。宋人学不逮古,而欲以识胜之,遂各以新意说《诗》。其间剔抉疏通,亦未尝无所阐发。”[2]122诗补传提要宋儒研治《诗经》,始于北宋欧阳修的《诗本义》。《诗本义》辨诘毛、郑异同,力反东汉以来治《诗》只重考证训诂的旧习,以己意断之;其后苏辙继起,作《诗集传》,公开攻击毛《序》;南宋郑樵作《诗传辨妄》,直斥《诗序》为村野妄人作;朱熹继承郑樵的衣钵,作《诗集传》及《诗序辨说》,其《诗集传》不仅摒弃了《诗序》,甚而杂采毛、郑之说,间录齐鲁韩三家,终以己意为取舍。进而一反孔子“思无邪”的传统旧说,认为《诗》三百篇,其中男女淫逸之什凡二十四篇,并统统打上了“淫奔”“淫诗”的标记;朱子既殁,辅广作《诗童子问》,朱鉴作《诗传遗说》,均对《诗集传》加以申说和补充;而王柏又依朱说作《诗疑》,公然改窜《诗经》原文,粗暴蛮横地删掉了他认定的三十二篇“淫诗”。这些事实均在说明,朱熹的《诗集传》已取代了汉唐以来毛郑诗学的正统地位,成为《诗经》经学的主流。虽然当时也有人对朱说提出质疑,如陈傅良提出“以为淫奔之具,偷期之所,窃有所未安”等质疑之词[2]1371止斋文集提要,但毕竟人微言轻,已无法遏制《诗集传》的流行。《诗经》宋学形成的求是、疑古、辨伪风气已成为经学的浩荡潮流,影响到了《诗经》研究的各个领域,且产生了为数众多的成果。

通过对宋代《诗经》著述成果经学主题的梳理,大致上可分为以下几个类型:

围绕着《毛诗》大小序的作者问题展开的争论,形成了系列成果。一般认为,大序为子夏作,小序为子夏、卫宏作。宋代以前,郑玄认为《大序》子夏作、《小序》子夏毛公合作,王肃以为《毛诗序》为子夏作,《后汉书·儒林传》以为卫宏作《诗序》,《隋书·经籍志》以为子夏所创而毛公及卫宏又加润益,韩愈以为子夏不序《诗》,成伯玙以为首句为子夏裁、以下为毛公作,观点大致已成定论。但到了宋代,这一说法却遭到了质疑甚至颠覆:王安石《诗经新义》以为《诗序》为诗人所自制,程颐《伊川诗说》认为《大序》为孔子作而《小序》为国史旧文,王得臣《麈史·诗话》认为《小序》首句为孔子所题,曹粹中《放斋诗说》认为《诗序》为毛郑门人各记师说所为,而郑樵《诗辨妄》、王质《诗总闻》则认为是村野妄人所作并予以大肆诋排,至于朱熹《诗集传》则直接废序言诗。如果连同对毛郑诗说始有怀疑的欧阳修《诗本义》和开始予以攻伐的苏辙《诗集传》在内,有文献可徵的涉足《诗序》作者问题的宋代《诗》学著述就有九种之多;至于那些名为“解题”“诗解”“诗旨”等与探讨诗旨近似的亡佚著作,是否涉及到了《诗序》,虽无据可查,但可以想见,在當时的经学洪流面前,似乎难以回避。

围绕着宗《序》废《序》展开的争论,也形成了宋代《诗》学的重要成果。《诗经》宋学的怀疑精神,更多地表现在其研究实践即个人说《诗》解题的过程中,具体表现为废序与宗序的讨论上。先看废序的一派。北宋以前,说《诗》者无争。欧阳修之后别解见多;郑樵之后,争端大起;绍兴之后,左右佩剑,相笑不休。古意黜而新学兴。这种“别解”“争端”“相笑”的所谓“新学”,指的就是对待《诗序》的态度,并由此而产生了《诗经》经学门户。欧阳修的《诗本义》首先打破了汉唐诸儒谨守《小序》、莫敢非议毛郑的旧格局,以意逆志的方法平心静气地讨论诗旨,其所训释,往往能接近诗作本义,从而揭开了推本探源的《诗》学全新局面,由此旧说俱废,新义日增。其后的《诗经》学者,则务立新奇而自矜神解。苏辙的《诗集传》率先明确反对《小序》,解《诗》时只保留了《小序》开头的一句话,删掉了下面的内容。如果说苏辙的这一做法对《诗序》还有所保留的话,其后的王得臣、程大昌、李樗黄櫄等则走得更远,他们皆以苏辙之说为祖,把废序言诗进行得更为彻底。李樗黄櫄的《毛诗集解》论《诗序》,取苏辙之说,博取诸家训释名物文义,最后以个人的观点下结论,是变相的废序;程大昌的《诗论》则完全出于战胜汉儒的私心,不管汉儒说法是否合与经义,一味颠倒任意。至南宋初,主张废《序》的《诗经》学者有郑樵、朱子和王质三家,而郑、朱之说最著,是废序派的实际领袖。郑樵的《诗辨妄》以“事无两造之辞,则狱有偏听之惑”为由[3]678-379经义考卷160,力辩《诗序》之伪,尽删《小序》,而以己意为之,影响极大;马端临《文献通考》谓“夹漈专诋《诗序》,晦庵从其说”[3]678-379经义考卷160,而朱熹先是宗《序》继而攻《序》,其《诗集传》曾两易其稿,先是全宗《小序》,后来改从郑樵之说,并以废《序》言《诗》的实践倡导时代风气,遂成定本。从此以后,说《诗》者才明确分为攻《序》宗《序》两家;王质废《序》言《诗》的作法虽与朱子同,而其为说却不一样。其《诗总闻》虽不字字诋排《小序》而攻之亦稀,但私心自用的锐气却超出郑、朱。黄震《黄氏日钞》评价说:“雪山王质、夹漈郑樵始皆去《序》言《诗》,与诸家之说不同。晦庵先生因郑公之说,尽去美刺,探求古始,其说颇惊俗。”[2]122诗总闻提要引通过朱熹从郑不从王的事实,指出了《诗总闻》务造幽深、刻意穿凿地缺陷;朱子后学辅广的《诗童子问》,目的在于羽翼朱子的《诗集传》,缅述平日所闻朱子之说,故而其说多掊击《诗序》,谨守师传,分门别户,颇为过当;朱子长子朱鉴的《诗传遗说》,目的在于全盘继承废《序》言《诗》的家学传统,旨在彰明朱子的未竟之义;朱子的再传弟子王柏,把《诗经》宋学的门户之见和废《序》实践发挥到了极致。其《诗疑》不仅主张废序,更力行删诗:“此书则攻驳毛、郑不已,并本《经》而攻驳之;攻驳本《经》不已,又并本《经》而删削之。凡三十二篇……柏亦自知诋斥圣经为公论所不许,乃托词于汉儒之窜入。……后人乃以柏尝师何基,基师师朱子,相距不过三传,遂并此书亦莫敢异议。是门户之见,非天下之公义也。”[2]138诗疑提要由于文献的缺失,如今已难以确认那些亡佚了的有关诗旨之类的宋人《诗经》著述究竟有多少是主张废《序》言《诗》的了,但由以上诸家在当时领袖群伦的政治地位和文化影响,也不难想见其规模。

再来看宗序的一派。虽然自北宋至南宋渐趋强烈的废《序》浪潮成了宋代《诗经》学的主流,但反对的声音也没有停歇过,毕竟千余年的影响不会戛然而止。自从郑樵的《诗辨妄》扯出废《序》的大旗之后,就有周孚作《非郑樵〈诗辨妄〉》一卷,摘录出《诗辨妄》中的四十二处错误对之予以反击;王质的《诗总闻》抛出之后,当时在社会上并没有引起强烈的反响;朱子的《诗集传》面世之后,其朋辈学者如吕祖谦、陈傅良、叶适等人,虽与之皆以同志之交而各持异议;黄震虽笃信朱氏之学,而所作《黄氏日钞》却倾向于申明《序》说[2]119诗序提要。在宗《序》者的行列中,南宋范处义堪为代表。纪晓岚认为:“南宋之初,最攻《序》者郑樵,最尊《序》者则处义矣。”[2]122诗补传提要其《诗补传》,大抵不满于诸儒好废《序》以就己说的说《诗》风气,故《自序》声言“以《序》为据,兼取诸家之长,揆之性情,参之物理,以平易求古诗人之意”[2]122诗补传提要。其书笃信旧文务求实证,而其旁牵博引又嫌矫枉过正,不足为训;与朱子私交最深的《诗经》学者吕祖谦,也是宗《序》的模范,其《吕氏家塾读诗记》坚守毛、郑旧说,對朱熹《诗集传》废《序》言《诗》的作法多所置疑,形成了朱、吕两家废《序》宗《序》对峙的局面,以至于在其死后不久,《读诗记》一版再版,反映出宋人对其人其书其说的重视;段昌武的《毛诗集解》大致是模仿吕祖谦《吕氏家塾读诗记》进行的创作,遵循的是吕氏总《序》的路数,而词义较为浅显;戴溪的《续吕氏家塾读诗记》虽也以《吕氏家塾读诗记》取《毛传》为宗,但能够折衷众说,对《诗经》的名物训诂最为周详。而对吕氏没能贯通的篇内微旨和词外寄托作了进一步的补充,平心静气地玩索诗人之旨,阐发了个人的意见,并非完全墨守吕氏之说。与那种预存成见,必攻毛、郑而去之者有所不同;严粲的《诗缉》也以《吕氏家塾读诗记》为主,申说宗《序》主张,而杂采诸家之说予以发明。对于意未安的旧说,则断以己意,深得诗人本意,与吕书并称善本;林岊处南宋光宗、宁宗之际,其时废《序》之说正盛。林岊凭借一己之力阐发《毛诗》古义,恪守毛郑之说,融会贯通,折中异同,以此来昭示后人《诗序》的价值。《四库全书总目·毛诗讲义提要》云:“是编皆其讲论《毛诗》之语,大都简括《笺》《疏》,依文训释,取裁毛、郑而折衷其异同。虽范围不出古人,然融会贯通,要无枝言曲说之病。[2]124毛诗讲义提要并非食古不化者,与戴溪近似。”以上种种,虽于废《序》潮流已无可如何,但这些反对的声音,也应视为《诗序》宗、废之争的范畴,其成果亦属宋代《诗经》学成果的范畴。

围绕着名物训诂问题,宋代《诗经》学者本着征实可信的宗旨,力排疑古风气的强烈干扰,把名物训诂与领会文意有机地结合起来,产生了一些较有影响的学术成果。“自王安石《新义》及《字说》行,而宋之士风一变。其为名物训诂之学者,仅卞与陆佃二家。”[2]122毛诗名物解提要陆佃的《埤雅》和蔡卞的《毛诗名物解》,大致上都是受了王安石的影响,以《字说》为宗,其征引发明也有孔颖达《毛诗正义》、陆玑《毛诗草木虫鱼疏》所不及者。此外,还有杨简的《慈湖诗传》,折中异同,自成一家,于诗旨虽也有放言无忌之弊,笺释间也有附会穿凿之处,“然其于一名一物一字一句,必斟酌去取,旁征远引,曲畅其说”[2]123慈湖诗传提要。又有王应麟作《诗地理考》皆采录遗文,“其书全录郑氏《诗谱》,又旁采《尔雅》《说文》《地志》《水经》以及先儒之言,凡涉于诗中地名者,荟萃成编”[2]126诗地理考提要。虽有案而不断之嫌,而历陈文献、取舍由人,也未必是一件坏事。而其更作《诗考》一书,采掇齐鲁韩三家今文《诗》之遗说,开清代今文《诗经》辑佚学之先河。

此外,《诗经》宋学还涉及到了一些个别问题,代表了某一方面的成果。如《毛诗》郑笺与王注的优劣问题,也触发了宋人的神经,产生了部分成果。《毛诗正义提要》云:“自郑《笺》既行,齐、鲁、韩三家遂废。然《笺》与《传》义亦时有异同。魏王肃作《毛诗注》《毛诗义驳》《毛诗奏事》《毛诗问难》诸书,以申毛难郑。欧阳修引其释《卫风·击鼓》五章,谓郑不如王;王基又作《毛诗驳》,以申郑难王;王应麟引其驳《芣苢》一条,谓王不及郑……袒分左右,垂数百年。……至宋郑樵,恃其才辨,无故而发难端,南渡诸儒始以掊击毛、郑为能事。”[2]120毛诗正义提要围绕着这一问题展开的争论,虽没有专书行世,但也代表着宋代《诗经》学的一个分支;再如关于诗篇作者的讨论,郑樵《诗辨妄》说可为代表:“《风》者,出于土风,大概小夫、贱隶、妇人、女子之言。其意虽远,而其言浅近重复,故谓之《风》;《雅》者,出朝廷士大夫。其言纯厚典则,其体抑扬顿挫,非复小夫、贱隶、妇人、女子所能言者,故曰《雅》;《颂》者,初无讽诵,惟以铺张勋德而已。其辞严,其声有节,不敢琐言艺言,以示有所尊,故曰《颂》。”[4]184-63卷三风雅颂辨认为《风》出于普通平民,《雅》出于朝廷士大夫,且申说了理由,基本可信;又如袁燮的《絜斋毛诗经筵讲义》,推阐王朝恢复之意,带有鲜明的学以致用性质,是真正意义上的“经学”导向。袁氏作为经筵讲官,把讲《诗》作为臣子的“献纳”,故注《诗》“于振兴恢复之事,尤再三致意”[2]124絜斋毛诗经筵讲义提要。

经学门户之争,在宋代波及到了政治领域,上升为朋党之争。纪晓岚在《总目·子部·儒家类叙》中说:“当时所谓道学者,又自分二派,笔舌交攻。自时厥后,天下惟朱、陆是争,门户别而朋党起,恩仇报复,蔓延者垂数百年。明之末叶,其祸遂及于宗社。惟好名好胜之私心不能自克,故相激而至是也。”[2]769虽对广泛的儒学领域而言,自然也包括经学领域。在《总目·史部总叙》中,纪晓岚揭示了因议论而分门户、由门户而分朋党、因朋党而结恩怨、因恩怨而交攻不已的缘由:“盖宋、明人皆好议论,议论异则门户分,门户分则朋党立,朋党立则恩怨结。恩怨既结,得志则排挤于朝廷,不得志则以笔墨相报复。其中是非颠倒,颇亦荧听。”[2]397同样,政治领域里的党争对《诗经》学也产生了重大影响。在北宋形成的元祐党案中,程颐、苏轼、苏辙、范祖禹、吕希哲、陆佃、孔武仲、鲜于侁、孙觉、晁说之等人既是同党,又是旨趣相同的《诗经》著述者,都有《诗经》著述名目传世;在南宋形成的庆元党案中,赵汝愚、朱熹、陈傅良、叶适、项安世、杨简、赵汝谈、袁燮、黄度既是同党,也是志趣相近的《诗经》研究者,也都有《诗经》著述名目传世。

整个宋代,《诗经》著述共270余种,著述者队伍多至250余人,两项均远远超过先秦两汉、魏晋六朝和隋唐的总和。从经学史的角度看,《诗经》宋学疑古辨伪的风气,激发了学者们对汉唐《诗经》学的重新思考,从而兴起了对《诗序》作者、《诗序》主旨、废序宗序以及名物训诂等方方面面的大讨论,造成了《诗经》学的繁荣局面,宋代《诗经》学史上的主要著述都是在这一背景下产生的。而上列宋代《诗经》著述者中的欧阳修、王安石、段昌武出自江西,王得臣、王质出自湖北,程颐出自河南,程大昌出自安徽,蔡卞、郑樵、李樗、黄櫄、朱熹、朱鉴、严粲、林岊出自福建,吕祖谦、陈傅良、叶适、范处义、戴溪、陆佃、黄震、王柏、王应麟、曹粹中、辅广、袁燮出自浙江,苏轼、苏辙出自四川,多出于《诗经》学的发达地区。

三、地方重科举的风气,推动了宋代《诗经》学的广泛传播,造成了明显的地域差异

赵匡胤发动兵变黄袍加身后,以己为师,实行了重文轻武的国策,这对经学乃至科举形成了一种政治层面的巨大推力。而从抽象思想的角度看,经学是科举制度的主脑,而科举则是经学的仆从。经学是封建统治集团的精神内核,而科举所选拔的官员头脑又必须与这一精神内核高度一致。从这一点出发,服务于封建统治的科举,对宋代《诗经》学的影响也是巨大的。

尤其值得注意的是,宋初政权对科举制度进行了改革,考试内容变背诵经文为主而为以策论优先。据《宋史·选举志一·科目》载,北宋宝元年间,宋仁宗有感于科举考试内容记诵经文的弊端,向朝臣咨询进士诗赋策论孰先孰后的问题。重臣李淑、富弼、王珪等人均详述了唐以来科举先经义而后策论的史实,指出“国初取士大抵唐制”所造成的官吏猥众的弊端,旨在提倡注重时务的策论。因此,仁宗嘉佑二年“亲试举人,凡与殿试者,始免黜落”,造成了“时进士相习为奇僻钩章棘句,GFDB2失浑淳”的局面[5]3614卷155选举志一,而其所谓“钩章棘句”,指的就是《诗经》等经学的疑古风气。仁宗又依苏轼“君人者欲兴德行,在于君人者修身以格物,审好恶以表俗。若欲设科立名以取之,则是教天下相率而为伪”的奏议,“改法罢诗赋帖经墨义,士各占治《易》《诗》《书》《周礼》《礼记》一经,兼《论语》《孟子》每试四场。初大经,次兼经大义十道,次论一首,次策三道……不但如明经墨义粗解章句而已”[4]3618卷155选举志一,即要求理解论述经义,使经生走出死记硬背的绝路,将发挥己意的策论确定为科举的令甲。从此,宋代的经生们不再背诵僵死的原文注疏,而是从经文中发挥解决社会矛盾的策论,由是学风大变,疑古思辨成为宋学的主要特征。需要注意的是,作为科举考试科目之一的《诗经》,自然也成为士子们必须高度关注的钩沉对象。

在宋代《诗经》学史上,虽然欧阳修以知贡举的科举执掌者身份对疑古解经深以为患,但他却是扭转汉唐经学治学风气的始作俑者,他以《诗本义》的怀疑精神和在文坛上的领袖地位,揭开了《诗经》宋学疑古思潮的序幕。随之,北宋的刘敞、苏轼、苏辙、张载、程颐、蔡卞等人,南宋的郑樵、朱熹、范处义、程大昌、王质、吕祖谦、戴溪、杨简、袁燮、魏了翁、王应麟、王柏、严粲、谢枋得、段昌武等人,各自著书立说,就大小《序》、《诗序》作者、诗旨等问题展开了激烈的门户之争,而这些人大多是科举活动的主持者、参与者和受益者。这一思潮自然而然地渗透到了科举领域,考官们自然要把自己的思想融入考题,而士子们也会为迎合时风和考官的胃口,竞相在宗《序》废《序》上下功夫。换一个角度讲,科举的盛行,理所当然地促进了《诗经》学在宋代的昌隆,而当时科举的地域性差异又造成了《诗经》著述者分布的不平衡状态。

科举反映的地域文化差异,造成了《诗经》著述者地域分布上的巨大差异。自南唐始,科举成为朝廷选拔人才的主要形式,也为读书人指明了方向,提供了出路,从而把天下士子的关注力吸引过去。宋代科举更加完善,“家不尚谐体,身不重乡贯”的政策,消除了门第和地域观念,为士人们大开入仕之门,社会影响极为深远。各地的科举状况,在很大程度上反映了当地的文化水准与教育成效,在地域文化中颇具代表性。当时,全国举业最盛的地区有浙江、福建、江西、四川、江苏和安徽等省。

各地参加科举考试的人数,反映了各地高层次士人的数量,代表了当地相应的文化水准。以《诗经》著述者相对集中的成都府为例,北宋神宗熙宁末年,成都府路等地应举的进士,“虽至少州郡,进士常不下三百人”[6]1096-754卷34,已相当可观。至南宋则有更大发展,宋孝宗淳熙三年,“四川诸州赴试举人最多去处至有四五千人,最少处亦不下千余人”[7]4231选举一;在当时各路府中,应试人数最多是福建路。陈襄《与陆学士书》云:“天下士儒,惟言泉、福、建、兴化诸郡为盛,其间中高第、历显官、福吾天子之民者为不少。”[8]1093-618卷14应试之人,动辄上万。南宋时福州、建宁府,应试者每次都在万人以上,最多时竟达两万人,远远超出全國其他地方,堪称一时之盛。

统计显示,宋代230多位《诗经》著述者中,90%以上者为进士出身,皆一时俊彦。据不完全统计,其中状元就有欧阳修、刘敞、姚勉、彭汝砺、许奕等人。这些才俊大多集中于上述所列科举发达的福建、浙江、江西、成都府、江苏等江南地区,其中福建58人,浙江58人,江西39人,四川22人,江苏10人。

值得注意的是,从现存《诗经》著述的写作目的看,从已佚著述的书名推测,其中绝大部分是出于科举所需的考虑,带有明显的功利性质。如《诗本义》《诗经新义》《诗解钞》《诗集传》《诗序辩说》《诗纲领》《经筵讲义》《毛诗集解》《絜斋毛诗经筵讲义》《毛诗讲义》《读诗记》《诗讲义》《毛诗要义》《四如六经讲稿》《丛桂毛诗集解》《诗义指南》《诗经疏义》《毛诗统论》《毛诗大义》《舒王诗义外传》《诗折中》等,带有“义”“讲义”“疏义”“大义”“诗义”等讲稿字眼的著述,大抵为举业课徒或温经备考之作。这种著述所占比重最多,足见科举对《诗经》著述及著述者籍里分布的影响。

四、宋代教育机构和书院建设,成就了《诗经》著述者地域分布不平衡的状况

中国古代有相对完整的教育制度,并设有层次分明的教育机构。《礼记·学记》云:“古之教者,家有塾,党有庠,术有序,国有学。”[9]1521礼记正义从家庭私塾,到乡间庠序,再到国家太学,是一套结构严密、目标明确的教育组织。这些教育组织承担着不同层次的传道授业解惑、培德树人、选拔官员的职能。在各级学校中,包括《诗经》在内的经学教育成为不可回避的内容;而兴起于唐代的民间书院,至两宋尤其南宋逐渐对学风产生了重大影响,社会的主要学术思想都是在书院环境里孕育形成的。而书院的长期存在与科举之间那种果与因的特殊关系,以及书院教学与科举考试之间那种教考合一的特殊关系,科举考试与经学研究之间的包含关系,使《诗经》学的广泛传播发展与两宋书院成为刚需。统计结果中许多《诗经》著述者就是书院的山长、讲师和弟子。以《诗经》著述者最为集中的浙江、福建和江西为例,即可发现教育机构和书院对《诗经》著述的影响。

先看官方的教育机构。南宋初年,许多毁于兵火的学校由官府出资或地方集资得以重建并有所发展。如浙江明州州学即以宏伟壮观著称于世:“世之言郡泮者,必曰一漳二明。盖漳以财计之丰裕言,明以舍馆之宏伟言也:巍堂修庑,广序环庐,槐竹森森,气象严整。旧额生徒一百八十人,其后比屋诗礼,冠带云如。春秋鼓箧者率三数千,童丱执经者亦以百计,著录浸倍。”[10]5933卷一学校嘉兴府的官学甚至发展到了镇一级;江西上饶州学改建原有的孔庙庙舍,增筑了讲堂、书楼、学舍,聚书千余卷。袁州州学重修了孔庙,并建立讲堂成为一所庙学。吉州州学“有堂筵斋讲,有藏书之阁,有宾客之位,有游息之亭。严严翼翼,壮伟闳耀,而人不以为侈”[11]572卷三十九,生徒常有300多人。筠州州学的生徒常保持在数十人至百人之间。同时,奉新、上高、宜黄、临川等地县学的数量与规模也相当可观;福建的福州州学、建州州学都是享誉天下的官办州学,徽宗朝招生规模分别达1 200余人和1 300余人。县学也非常发达,仅福州下辖的怀安、连江、长溪、长乐、福清、古田、永福、闽清、宁德、罗源就建有632区[12]484-184卷8/9;四川成都府学在四川最为发达,宋仁宗时,“成都学舍为诸郡之冠,聚生员常数百十人”[6]1096-791卷39龙州助教郭君墓志铭,这种盛况一直保持到南宋。川人李心传云:“郡国之学,最盛于成都。学官二人皆朝廷遴选,弟子员至四百人,他学者亦数百人。”[13]608-355甲集卷13蜀学在全国各州、府学中是比较突出的。梓州路州学虽不如成都府,两宋时期也有了重大发展。以科举进身为目的的发达学校教育,对推动《诗经》学在这些地区的普及与深入是不言而喻的。

最能反映宋代南方教育发达状况的并非官学,而是民间教育。两浙的民间教育呈现出了空前的繁荣景象,地方上盛行收徒讲学的风气,士人学者往往随遇招生。如越州“今之风俗,好学笃志,尊师择友,弦诵之声,比屋相闻”[14]486-12卷一风俗,学风浓郁。淳熙间陈亮居婺州永康时,“不免聚二三十小秀才,以教书为行户”,为当地教育做出了贡献;而江西更是大家辈出,私人聚徒讲学者众多。著名《诗经》学者李觏“以教授自资,学者常数百人”[5]12839卷432李觏传,陆九渊在抚州金溪授徒讲学时每次听众有一二百人,这充分说明了私学的发达和士人的求学热情;福建则乡校林立,北宋时的福州,“凡乡里各有书社”,学生少者数十人,多者数百人。莆田县的乡校私塾分布有“三家两书堂”和“十室九书堂”之说[15]585-206卷135兴化军,南剑州更是“家乐教子,五步一塾,十步一庠,朝诵暮弦,洋洋盈耳”[15]585-195卷133南剑州,堪称古代教育的人文奇观。建州、建瓯、邵武也不同程度地呈现出近似景象。统计结果显示,江西以《诗本义》作者欧阳修为代表的欧阳家族、以《诗经新义》作者王安石为代表的王氏家族、以《诗义》作者孔武仲为代表的孔氏家族,福建以《毛诗名物解》作者蔡卞为代表的蔡氏家族、以《诗辨妄》作者为代表的郑氏家族,浙江以《吕氏家学读诗记》作者吕祖谦为代表的吕氏家族、以《续吕氏家学读诗记》戴溪为代表的戴氏家族,四川以《诗集传》作者苏辙为代表的苏氏家族、以《毛诗要义》作者魏了翁为代表的魏氏家族,等等,都有强悍的《诗》学遗传基因。

在《诗经》宋学的发展史上,书院教育的地位举足轻重:“古之学者,术序党庠。大夫归老,教育其乡。非曰师儒,系惟父兄。靡德不植,靡材不良。书院之设,此意未亡。唐宋元明,历盛西江。”[16]513-690卷二十一南宋后期,南方地区涌现出许多书院,其中以两浙最多。据统计,南宋153年间,书院总数达442所,其中确定为新建者317所,不详时代者125所。这些书院大多集中在浙江(82)、江西(147)、福建(57)、湖南(43)、江苏(23)、四川(18)等省份,这些地区与宋代《诗经》著述者集聚地区高度吻合。《续文献通考》卷50《学校考》列举的22所著名书院中,就有苏州鹤山书院、镇江丹阳书院、丹徒濂溪书院、金华丽泽书院、明州甬东书院、衢州柯山书院、清献书院、绍兴稽山书院、严州淳安石峡书院9所在江东地区;据《江西通志》载,江西书院数量极为可观,如白鹿洞书院、豫章书院、徐孺子书院、龙光书院、濂山书院、桂岩书院、昌黎书院、宗濂书院、白鹭洲书院、匡山书院、兴鲁书院、石林书院、鹿岗书院、旴江书院、濂溪书院、梅江书院、安湖书院等;据《中国书院制度》统计,福建著名的书院有考亭书院、庐峰书院、紫安书院、通江书院、建安书院、钟山书院、云谷书院、寒泉精舍、鳌峰书院、同文书院、廌山书院、云庄书院、洪源书院、龙江书院、东湖书院、延平书院等。这些书院,培养了一大批高层次学者和理学人才,当然也造就了大批《诗经》学者。

宋代《诗经》著述者多与书院有不解之缘。如理学南传的重要学者、二程弟子、《诗辨疑》的作者杨时,创建了东林书院和龟山书院,其学经罗从彦、李侗传至朱熹,开创了理学的全盛时代;《诗集传》作者朱熹,复兴白鹿洞书院,创建了考亭书院,讲学岳麓、濂溪、鹅湖等多家书院,传播经学文化,是《诗经》宋学的主要播火者之一。其他如《续吕氏家塾读诗记》作者戴溪,曾任湖南潭州石鼓书院山长;《絜斋毛诗经筵讲义》作者、与沈焕、舒璘、杨简(舒、杨均为《诗经》学者)并称为“明州淳熙四先生”的袁燮,曾主讲于城南书院;《诗疑》作者王柏,曾受聘主讲丽泽、上蔡等书院;《白石诗传》《诗训诂》作者钱文子,曾任石洞书院山长;《诗经注解》作者熊刚大,曾任建安书院山长;《诗演义》作者刘元刚,曾任濂溪书院山长;《木钟说诗》作者陈埴,曾任明道书院山长;《诗讲义》作者柴中行,与其弟中立、中守讲学南溪书院,饶鲁、汤干、汤巾、汤中、汤汉皆出其门下。汤汉尚建环溪书院;《毛诗讲义》作者林岊,在汀州创书院二所,与士子講论诗书。至于那些出于书院、受师承影响而后成为《诗经》学者的生徒,更是难以筹算。

统计结果显示,浙江籍的《诗经》著述者大多集中在宁波、绍兴、金华、温州等地,福建的多集中于福州、建阳、漳州、莆田等地,江西的多集中于抚州、庐陵、上饶、宜春、吉安等地,四川的多集中于成都、梓州、眉州、绵州等地,这些地区大多是学校教育和书院教育最为发达的地域,显示出密切的因果关系。

五、地方文脉的延续,成就了宋代《诗经》著述者的聚居性地域特征

地方文脉是地方文化生命的基因,是物化了的地方精神,或者说是地方文化精神在地方物化形体上的反映。一个地区固有的文化精神,对这一地区文化的后续发展有着持久不息的引领风气的作用。这一点,对宋代《诗经》学的影响也不例外。

历史上,各朝代的都城基本上是该朝的文化中心。作为钟灵毓秀、人文荟萃之地,都城无论是文化设施抑或文化活动,无论是文化素质抑或文化品味,均具得天独厚之条件,其文化显示出正统、综合、表率和创新等特征。北宋都城汴梁和南宋都城临安也不例外。仅就存世《诗经》的著述者为例,北宋的欧阳修、刘敞、张载、王安石、程颐、蔡卞、张耒、吴棫、晁说之等人,都曾集聚京师为官;南宋的朱熹、李石、范处义、程大昌、杨万里、王质、吕祖谦、辅广、戴溪、袁燮、林岊、项安世、叶适、魏了翁、王应麟等众多学者,也都曾有过在临安为官的经历。然而,成就其学术的土壤不在都城,而往往在其乡闾。统计显示,无论南北宋,《诗经》著述者多集聚于浙江、福建、江西、安徽、江苏、湖南等东南地区和以成都为中心的四川地区,这与其悠久的地方文脉关系至密。

自北宋以来,东南地区的文化呈现出超越南朝、隋、唐的盛况,彻底改变了不能与中原抗衡的局面。洪迈《容斋随笔·饶州风俗》所载吴孝宗《余干县学记》云:

古者,江南不能与中土等。宋受天命,然后七闽、二浙与江之西、东,冠带诗书,翕然大肆。人才之盛,遂甲于天下。[17]351-699

其所谓七闽、两浙、江东与江西,涵盖了今之福建、浙江、江苏、江西、安徽等广大地区,而这一地区正是宋代《诗经》学的发达区域。

浙江向称文献之邦,文化积淀雄厚。庆元府“富家大族,皆训子弟以诗书,故其俗以儒素相先,不务骄奢”[18]卷14风俗,故而人才远超其他州郡。南渡之际,明州多名儒,已颇知名。《诗经》学者袁燮、杨简、黄震、王应麟等名臣大儒均出其间,形成了庞大的地域文人集团;神宗时,越州已是“士俗雅尚,风物温秀,儒学之士,居常数十百人”[14] 486-12卷1越州图序,南宋“士子最盛,园亭甲于渐东,一时坐客皆骚人墨客”[19]64卷10;处州也“家习儒业……声声弦诵半儒家”[20]156卷9;温州则“素号多士,学有渊源。近岁名流胜士,继踵而出”[20]149卷9;婺州“名士辈出……士知向学”[20]129卷7。据《宋元学案》载,温州向有优良的学术传统,名流辈出,南宋时形成了以叶适等人为首的“永嘉学派”;而金华学者为全国之最,有“婺学”及“永康学”等学派。统计表明,宋代浙江的《诗经》学者,如慈溪宁波的袁燮、杨简、王应麟、黄震、曹粹中、赵敦临、王时会、舒璘、高元之、王宗道、黄应春、刘庄孙,金华的范处义、吕祖谦、王柏、唐仲友、章知愚、徐侨、时少章、黄景昌、倪公武、范浚,温州的戴溪、叶适、陈傅良、陈埴、俞德邻、陈鹏飞、薛季宣、陈谦、钱文子、王与之、戴仔、汤建,衢州的毛居正、毛渐、张淑坚、余端礼,台州的杨明复、李简、蔡梦说、戴亨,绍兴的陆佃、吴良辅、黄度、俞浙、姚隆,杭州的赵汝谈、洪咨夔、何逢原、马和之,丽水的潘好古、张贵谟,湖州的刘一止,嘉兴的辅广等,皆为一时才俊。

宋代,福建民风潜心向学,文化呈现出昌盛景象。据《宋史·地理志五》载,闽人“多向学,喜讲诵,好为文辞,登科第者尤多”[5]2210,“今虽闾阎贱品,处力役之际,吟脉不辍”[21]4849-4850卷182古扬州。据北宋后期福建人黄裳《演山集》载:

闽中山水之聚,水甘而山秀。居民之域,旗剑排空,人天在鉴,能使过者皆欲寓焉。气象之中,含蓄奇秀,堙郁而未发者,不知其几千岁。盖自唐德宗以前,未常举进士,其后虽有欧阳詹、徐寅辈相次而出,特以文辞稍闻于天下,未有华显者,又二百余岁矣……自有宋,闽中之士始大振发。[22]1120-141卷19送黄教授序

强调了自然环境与文化的关联,尤其指出这种关联还受着时代的制约。自宋代以来,福建的文化事业呈现了前所未有的繁荣。

八闽大地,文物之区集中于今福州、泉州、建瓯、邵武、莆田等地。《宋本方舆胜览》载:“昭武人喜以儒术相高,是为儒雅之俗;里人获荐、登第,则厚赆庆贺,是为乐善之俗……弦诵之声相闻。”[20]172卷10而建州“家有诗书,户藏法律……俗如邹鲁之国,文物蔼然” [20]181卷11,泉州人也“素习诗书”,莆田则“秀民特多,比屋业儒,号衣冠勝处,至今公卿相望” [20]217。繇此可见,福建大部分地区文化普及,尊重知识,崇尚儒术。在宋代《诗经》著述者统计表中,福州的周希孟、郑谔、邓林、林亦之、林万顷、林虑、林洪范,宁德的陈骏、孙调、高颐、林岊、赵以夫、陈普、林维屛,莆田的蔡卞、郑樵、黄仲元、黄君俞、刘宇、方通、郑耕老、林光朝、方实孙、茅知至、郑少连、傅蒙、余崇龟,漳州的李樗、黄櫄、杨汝南、陈景肃、黄樵仲、陈淳、苏竦、宋闻礼,南平的严粲、游酢、吴棫、熊刚大、刘垕、熊禾、廖刚、罗从彦、张文伯、宋咸、吴伸、吴骏,泉州的韩谨、陈知柔、郑思忱、吕椿、陈研,厦门的薛舜俞、丘葵,三明的杨时、萧山等,这50余位学者几乎全部集中于文化发达的福州、泉州、建瓯、邵武、莆田等地区。

江西文化繁荣昌盛,居民文化素质普遍较高,朱熹谓之“江西人大抵秀而能文”[23]2799卷116。在此基础上,江西涌现出不少大家巨匠。罗大经《鹤林玉露》载:

江西自欧阳子以古文起于庐陵,遂为一代冠冕,后来者莫能与之抗。其次莫如曾子固、王介甫,皆出欧门,亦皆江西人……朱文公谓江西文章如欧阳永叔、王介甫、曾子固,做得如此好,亦知其皓皓不可尚已。至于诗,则山谷倡之,自成一家,并不蹈古人町畦。[24] 5344丙编卷三

欧阳修、曾巩、王安石皆为一代文宗,在历史上有重要地位。儒学方面,江西的成就同样辉煌。北宋南城人李靓、抚州人王安石,南宋抚州人陆九渊、陆九韶、陆九龄兄弟,都是思想大家,各开一派先河,具典型的地域性特征,堪为江西文化发达的代表。抚州文化已超越了比屋弦诵、士人众多的层次,臻于大家辈出的境界:

抚州古名郡,至本朝而尤号人物渊薮。德业如晏元献,文章如王荆公、曾南丰,儒学行谊如陆象山兄弟之盛。其余彬彬辈出,几不容似指。[25]341卷88抚州重建教授厅记

抚州地灵人杰,俊采星驰,实属地域文化的奇观:“临川江西号士乡……居民多业儒,碌碌者出于他州,足以长雄。故能文者在其乡里不甚齿录,独素行可考而后贵也。”[26]146卷15送吴教授序人物众庶,以至于斯,堪称奇观!南城在文化上与抚州交相辉映,“在大江之西,号为多士,无土山,无浊水,民乘是气,往往清慧而文。建昌佳山水,比屋弦诵,与邹鲁同风。”[15]584-381卷35建昌军号为多士。江西其他州郡,文化状况大多良好。据《宋本方舆胜览》所载,袁州“士夫秀而文”[20]345,瑞州亦“士秀而文”[20]366,吉州“郡多秀民”[20]359,信州“文风日盛”[20]317。宋代江西《诗经》著述者,如庐陵的欧阳修、孙奕、段昌武、胡铨、罗维藩,抚州的王安石、曾丰、张孝直、章叔平、谢升孙、李常、吴曾、邱税,上饶的朱熹、朱鉴、王炎、董梦程、董鼎、柴中行、程时登、江恺、马遵、彭汝砺、谢枋得、汪天定、王序辰,吉安的杨万里、陈经、刘元刚、刘应登,宜春的徐鹿清、姚勉、李公凯、赵若烛、陈焕,新余的刘敞、孔武仲、谢谔,也主要集中于以上地区。

宋代四川成都府路文化的发达程度与东南相近。《宋史·地理志五》对当地文化评价甚高:“庠塾聚学者众……文学之士,彬彬辈出焉。”[5]2230四川“号为多士,莫盛于眉、益二邦,而嘉定次之”[20]946卷53成都府其俗好文,学者比肩齐鲁;“西蜀惟眉州学者最多”“其民以读书为业,以故家文献为重。夜燃灯,诵声琅琅相闻”[20]946-947卷53,读书成为当地人的重要事业;嘉定府在四川的文化地位,仅次于成都府和眉州;彭州“士多英才,美发西南,闻于天下”[20]962卷54。宋代《诗经》著述者统计结果显示,眉州府的苏洵、苏轼、苏辙、史尧弼、杨泰之、陈寅、史守道、李焘,成都府的魏了翁、范祖禹、范百禄、许奕、高斯得、王万,绵阳的张栻、冯诚之、郭友直,嘉定的焦巽之、李心传等20余位学者主要集中于以成都为中心的成都府路。

宋代苏南隶属两浙,其中常州府、扬州府和平江府也是人文渊薮。平江府“号为吴中士夫渊蔽”。苏州的朱文长、沈季长、李撰、陈深、俞琰,江阴的包天麟,扬州的沈铢、王居正,高邮的乔杋中等,多饱学之士和宿儒耆旧。

统计表明,宋代《诗经》著述者中的绝大部分,就出现在以上提及的几个具有优秀文化传统的地区,这些地区在宋以后仍显现出明显的文化优势。

六、宋代学者重师承、尊学统的风气,也造成了《诗经》学阵地集中的现象

国人向有尊师重教的习俗,养成了学术重师门、重承传的学统,也造成了学术专门的代代相沿,而宋代经学的门户之争更使这一风气蔚成壮观。作为经学之一的《诗经》学,在这一传统的背景上,更显示出了生命力的强悍。

《诗经》著述者学有师承而又转益多师。在著者如林的宋代《诗经》著述者队伍中,绝少学无师承者,几乎所有宋代《诗经》著述者都能在《宋元学案》中找到,他们或为某一学案的掌门,或为某一学案门下的弟子,而更多的则是先为某一前代学案的门弟子而后又成为新学案的掌门,还有自己独立为学案掌门者。尤其值得注意的是,其中不少《诗经》著述者又转益多师,多方学习,广泛吸纳,绝不固守一个师门。在这些《诗经》学者队伍中,大家云集又源远流长。其中既有名重一时台阁重臣,又有甘守贫贱的下层儒士。这些人不乏《诗经》学术史上成就卓著的大匠巨擘,如欧阳修、王安石、杨万里、蔡卞、郑樵、朱熹、严粲、杨简、袁燮、吕祖谦、叶适、王应麟、黄震、苏辙、张栻、魏了翁等。

统计表明,这些学者所处的地域相对集中又密度极大,这与学案掌门的籍里有密切关系。如江西的欧阳修、王安石、杨万里、胡铨、柴中行等30余人集中于抚州、庐陵、宜春、上饶等地;福建的杨时、罗从彦、李樗、黄櫄、游酢、林光朝、陈淳、丘葵等50余人,集中于福州、宁德、莆田、建阳、漳州等地;浙江的吕祖谦、辅广、杨简、袁燮、叶适、王应麟、黄震、陈埴、唐仲友、范浚、曹粹中、薛季宣、陈傅良、舒璘、王柏等50余人,集中于宁波、紹兴、金华、温州等地;四川的苏洵、苏轼、苏辙、张栻、魏了翁、范祖禹等20余人集中于成都府下辖的成都、眉州、广汉等地。他们往往以本地名望高、学问好的学者为中心,织成一张张学术网络,造成了著述者相对集中的局面,如庐陵欧阳修、金华吕祖谦、将乐杨时、考亭朱熹等,均有线索清晰、源远流长的师承可寻。下面,以朱熹和吕祖谦为例说明之。

建阳朱熹既为《诗经》学者程颐杨时的门人、豫章学案掌门、《诗解》作者罗从彦的再传弟子(其父朱松为罗从彦弟子),又亲炙于刘胡诸儒学案掌门、《诗辨疑》作者杨时门下,也是延平、白水、屏山门人,又与《吕氏家塾读诗记》的作者吕祖谦、《经筵讲义》的作者张栻为讲友和同门,还与王应辰、项安世、黄樵仲为学侣。老师的耳提面命、同学朋友之间的切磋琢磨,对其《诗集传》的著述影响巨大,而所谓“集传”正是集《诗经》宋学之大成的意思。在他的门下,还走出了90多位学者,其中辅广、陈埴、蔡沈、柴中行、魏了翁等人,都成了重要的《诗经》学者;而与朱熹、张栻齐名的东莱学案掌门、《吕氏家塾读诗记》的作者金华吕祖谦,出身中原文献世家东莱吕氏,为与《诗经》学关系密切的龟山、武夷再传,二程、了翁学案三传,安定、濂溪、荆公、横渠、百源学案四传,庐陵、鄞江学案五传,与《诗集传》作者朱熹、陈傅良为学侣,与张栻、朱熹为讲友,其门下走出了《诗经》学者辅广和袁燮。

由此观之,宋代《诗经》学者的师承,对整个宋代的《诗经》研究及著述者的地域分布影响至大,使之呈现为集聚性分布特征。

七、雕版印刷与藏书之风,便于《诗经》的传播与研究,间接影响了著述者的分布

叶德辉《书林清话叙》称:“书籍自唐时镂版以来,至天水一朝,号为极盛。而其间分为三类:曰官刻本,曰私宅本,曰坊行本。当时士大夫言藏书者,即已视为秘笈瑶函,争相宝贵。”[27]2可见其时刻藏书籍已成风气。这一风气,无疑为《诗经》研究提供了文献上的支持。尤其是《诗经》学发达的两浙、福建、江西、成都等地区,刻藏书籍蔚成大观。其文化上的意义,一是为当地营造了浓郁的文化气氛,致使当地人人知书、爱书、读书;二是使当地的图书收藏量迅猛增加;三是为全国各地提供了丰富的精神食粮。

仅就私刻而言,两宋时代,杭州已成为两浙私家刻印中心。据考证,至今能搜集到铺名的书铺,只临安府就有睦亲坊陈宅书籍铺、陈解元书籍铺、陈宅书籍铺、尹家书籍铺、贾官人宅经书铺、王八郎家经铺、沈二郎经铺、太庙前陆家、钱塘俞宅书塾、荣六郎家、钱塘王叔边家等数十家。这些私家刻坊,遍布杭州各处,所刊书籍流传广,至今仍有存世者;福建刻书业的中心是建宁府,其中又以下辖的建安、建阳最为发达。建安在唐代就是书肆集中之地,宋代仍盛行不衰。建阳的麻沙、崇化两地,向称“图书之府”,朱熹谓之“建阳版本书籍行四方者,无远不至。”[28]24-3745卷78建宁府建阳县学藏书记建宁府黄三八郎书铺、建阳麻沙书坊、崇川余氏、陈三八郎书铺等十数家,均为福建著名的书坊。此外,福建的私宅刻书也很发达,仅建宁府就有建邑王氏世翰堂、麻沙镇水南刘仲吉宅、建溪三峰蔡梦弼傅卿家塾、建安黄善夫宗仁家之敬堂、建安魏仲举家塾、建宁府麻沙镇虞叔异宅等14家之多,足见福建民间刻书之发达。这些刻书之所,为宋代《诗经》学在以上地区的广泛传播与研究提供了便利。

与此同时,以上地区的藏书事业也随之繁荣起来。江西地区素负藏书盛名,如白鹿洞书院,南唐时就形成“聚书籍,以招徕四方之学者”的良好风气。江西永修人、《诗传》作者李常,少年时就在庐山白石庵静读修学,登第之后,留下抄本9 000卷。南宋时,建昌知县曹遂以此为基础改建为学校。王明清《挥麈录》列举的北宋五位藏书家,其中庐山李氏、九江陈氏、鄱阳吴氏都在江西鄱阳湖附近;宋初,江西奉新人胡仲尧在华林山别墅“聚书万卷,大设厨廪,以延四方游学之士”[5]13390卷456胡仲尧传,洪州人袁抗“喜藏书,至万卷,江西士大夫家鲜及”[4]10002卷301袁抗传。南宋孝宗时,江西吉安人、欧阳修之孙欧阳象藏书万卷,建“万卷堂”,“而使三子者学焉” [26]139卷14万卷堂记。江西南城人吴伸、吴伦兄弟,在家乡建“吴氏书楼”,储书数千卷,以“会友朋,教子弟”[29]15卷21吴氏书楼记;福建的藏书尤其发达,藏书既普遍,又集中。如南宋时建宁府“家有《诗》《书》,户藏法律……家有伊洛之书”[20]181卷11建宁府,有不少大藏书家。福建霞浦人王文昉藏书万余卷,杨亿从子、浦城人杨纮藏书数万卷,福建建瓯人黄晞聚书数千卷,昭武人朱敬之建“万卷楼”“以示尊阁传后之意”[29]20卷21万卷楼记,莆田方氏和漳州吴氏“所藏尤富,悉其善本”[30]2465卷153绍兴十五年曾在莆田任职的陈振孙,在其《直斋书录解题》一书中详列漳州《吴氏书目》一卷、莆田《郑氏书目》七卷、李氏《藏六堂书目》一卷,傳录当地郑氏、方氏、林氏、吴氏书籍51 180余卷,足见福建藏书之富。

需要注意的是,现存的宋人书目,为我们提供了部分宋人《诗经》的刻藏信息。《崇文目录》收《毛诗故训传》《韩诗外传》《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》《毛诗正义》《毛诗小疏》《毛诗指说》《毛诗断章》《毛诗解题》八部,其中宋人四部;晁补之《郡斋读书记》收《毛诗故训传》《毛诗正义》《诗谱》《韩诗外传》《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》《新经毛诗义》《苏氏诗解》《伊川说诗》《陈氏诗解》《欧阳诗本义》十部,其中宋人五部,另《附志》录《石经诗经》一部;尤袤《遂初堂书目·经总类》收《京本毛诗》《江西本九经》,《诗类》收《郑氏诗谱》《韩诗外传》《陆玑草木虫鱼疏》《鲜于侁诗传》《毛诗正义》《唐成伯玙诗指说》《成伯玙诗断章》《唐张诗别录》《宋咸毛诗正纪》《欧阳氏诗本义》《裴氏诗集传》《吴棫毛诗补音》《董氏诗故》《横渠诗说》《范太史诗解》《苏黄门诗解》《诗德义》《朱氏集传稿》《陈少南诗解》《吕氏读诗记》二十一部,其中宋人十三部;陈振孙《直斋书录解题》收《毛诗》《毛诗故训传》《诗风雅颂》《毛诗正义》《毛诗释文》《韩诗外传》《诗谱》《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》《诗折衷》《诗本义》《新经诗义》《诗解集传》《诗学名物解》《诗物性门类》《广川诗故》《毛诗补音》《夹漈诗传》《毛诗详解》《诗集传》《吕氏家塾读诗记》《岷隐续读诗纪》《黄氏诗说》《毛诗前说》《诗解》《王氏诗总闻》《白石诗传》《诗古音》二十七部,其中宋人十九部;郑樵《通志·艺文志》收录自汉至南宋所有《诗经》著述,包括“石经”两部、“故训”五部、“传”六部、“注”六部、“义疏”十三部、“问辨”十四部、“统说”二十五部、“谱”五部、名物三部、“图”五部、“音”五部、“纬学”一部,凡十二种九十部,收录宋人著述繁夥。此外,《续修四库全书》收录的宋人著述,如曹粹中《放斋诗说》、郑樵《诗辨妄》、朱熹《诗序辨说》、唐仲友《诗解钞》、魏了翁《毛诗要义》《谱序要义》、刘克《诗说》《总说》、王柏《诗疑》、谢枋得《诗传注疏》等,虽未在宋人所辑书目之中,但并不说明非宋人流行和所藏。

以上这些书目昭示出来的《诗经》存录情况,也正是宋人雕印、存藏、阅读《诗经》的状况,这无疑给宋人的《诗经》研究和著述提供了丰厚的资料。而那些囊括其中的宋人著述,也正反映了宋人研究、新雕的状况。于此可见江南地区的刻书藏书家之众,尤其这些藏书已不单为了收藏,大多又与书院、私塾教育相结合,起到了私立公共图书馆的作用,促进了当地的研读《诗经》的风气。

综上,宋初统治者重文轻武的太极政治,精神上刺激了作为文化代表的《诗经》学的繁荣;宋代经学疑古解经的风气,一变汉唐《诗经》学的陈陈相因而为务求新创;重策论轻记诵的科举制度改革,把《诗经》的科考内容转向了结合时务;服务于科举的学校教育和书院教育,又从源头上扭转了《诗经》学为经术而经术的痼疾;重师承尊师门的传统,促使了《诗经》学的奕叶相传;而日渐昌盛的刻书藏书风气,为《诗经》研究提供了基本的文献条件。兼之两浙、福建、江西、安徽和四川等文脉发达地区兼具了以上条件,遂造成了《诗经》宋学的空前繁荣,涌现出了人数众多的《诗经》学者,结出了丰硕的研究成果,呈现出了鲜明的聚居性特征。

参考文献:

[1]班固.漢书·儒林传序[M].杭州:浙江古籍出版社,1998.

[2]纪昀.四库全书总目[M].北京:中华书局,1965.

[3]朱彝尊.经义考[M].景印文渊阁四库全书本.台北:台湾商务印书馆,1986.

[4]郑樵.六经奥论[M].景印文渊阁四库全书本.台北:台湾商务印书馆,1986.

[5]脱脱.宋史[M].北京:中华书局,1977.

[6]文同.丹渊集[M].景印文渊阁四库全书本.台北:台湾商务印书馆,1986.

[7]徐松加.宋会要辑稿[M].北京:新华书店出版社,1957.

[8]陈襄.古灵集[M].景印文渊阁四库全书本.台北:台湾商务印书馆,1986.

[9]阮元.十三经注疏[M].北京:中华书局,1980.

[10]吴潜.开庆四明续志[M].宋元方志丛刊本.北京:中华书局,1990.

[11]欧阳修.欧阳修全集[M].北京:中华书局,2001.

[12]陈傅良.淳熙三山志[M].景印文渊阁四库全书本.台北:台湾商务印书馆,1986.

[13]李心传.朝野杂记[M].景印文渊阁四库全书本.台北:台湾商务印书馆,1986.

[14]施宿.会稽志[M].景印文渊阁四库全书本.台北:台湾商务印书馆,1986.

[15]王象之.舆地纪胜[M].景印文渊阁四库全书本.台北:台湾商务印书馆,1986.

[16]谢旻.江西通志[M].景印文渊阁四库全书本.台北:台湾商务印书馆,1986.

[17]洪迈.容斋随笔[M].景印文渊阁四库全书本.台北:台湾商务印书馆,1986.

[18]罗浚.宝庆四明志[M].宋元方志丛刊.北京:中华书局,1990.

[19]陈鹄:西塘耆旧续闻[M].北京:中华书局,1985.

[20]祝穆.宋本方舆胜览[M].北京:中华书局,2003.

[21]杜佑.通典[M].北京:中华书局,1988.

[22]黄裳.演山集[M].景印文渊阁四库全书本.台北:台湾商务印书馆,1986.

[23]朱熹.朱子语类[M].北京:中华书局,1994.

[24]罗大经.鹤林玉露[M]. 北京:中华书局,1983.

[25]黄震.黄氏日抄[M].丛书集成初编本.北京:中华书局,1985.

[26]张孝祥.于湖居士文集[M].上海:上海古籍出版社,2009.

[27]叶德辉.书林清话[M].上海:上海古籍出版社,2008.

[28]朱熹.朱子全书[M].合肥:安徽教育出版社,2010.

[29]钱仲联.渭南文集[M].陆游文集校注本.杭州:浙江教育出版社,2011.

[30]李心传.建炎以来系年要录[M].北京:中华书局,1988.

[责任编辑:卢红学]