高职学生手机依赖与社交自我效能感的相关性调研

2021-09-12李劲耀

李劲耀

[摘 要] 目的:为了明确手机依赖对高职学生社交自我效能感的影响,探寻改善手机依赖现状以提高社交自我效能感的理论基础。方法:对广西某职业学院的学生开展问卷调查。使用SPSS和AMOS软件对收纳的数据实施项目剖析和信度效度检验。结果:《手机依赖指数量表》和《社交自我效能感量表》在高职学生群组中具备良好的信度和效度。手机依赖在失控性、戒断性维度与社交自我效能感之间提示明显的负相关,能够预测高职学生的社交自我效能感水平。结论:合理干预手机依赖的失控性或戒断性行为,能够降低高职学生手机依赖所致的负面效应。

[关 键 词] 高职学生;手机依赖;相关性

[中图分类号] G444 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2021)32-0040-02

根据最新的《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2020年6月,我国手机互联网用户规模达9.3亿,与2020年3月相比,新增用户3546万,手机互联网用户规模占所有用户比例高达99.2%,同比增加0.1个百分点[1]。手机互联网用户人数的迅速增长,诱发手机依赖等亚健康状况,尤其是高职学生的手机依赖现象,正逐步引发社会各業的关注。2018年,世界卫生组织把手机和电脑网络依赖列为一种精神科疾病。

伴随手机的智能化发展,当今高职学生在日常学习与生活中愈发不能脱离手机。庞大的校园“低头族”群体,令手机依赖状况越来越严重。手机依赖,也称“手机成瘾症”“手机过度使用症”,它是指个体由于不正确使用手机而引发生理或心理的不适证候[2]。海内外学者的研究证实,手机依赖在高职学生的心理和行为方面产生的不良影响,主要体现在自我控制缺陷、焦虑、人际敏感、学业拖延、睡眠障碍等方面[3,4]。

社会自我效能感又称“社会效能感”或“社会自我效能感”,是指自我效能感在社会领域的一种特殊表现形式。它是躯体在社会交往中投入社会任务的能力,是发展与维系人际关系的信心及信念[5]。尽管涉及技术依赖(包含手机依赖、网络成瘾等)对高职学生社交效能感影响的研究寥寥无几,但是普遍认同技术依赖会对高职学生的社会交往乃至学业成绩产生一定的负面效应。本研究以梧州职业学院学生作为调查对象,采用《手机依赖指数量表》(MPAI)和《社交自我效能感量表》对高职学生的手机依赖状况和社交自我效能感开展探讨。本研究集中解答两个问题:①《手机依赖指数量表》(MPAI)对高职学生是否有效?②手机依赖对社交自我效能感有何影响?

一、对象与方法

以梧州职业学院学生作为研究对象,从已调查人群中筛选出入学成绩的变异系数较小(平均成绩高,标准差小,较为稳定,即入学成绩水平相当)的六个班级,采用抛硬币随机抽样法将六个班级中的手机依赖者(以班级为单位)随机分为:试验组(122人)与对照组(125人)。通过问卷星网上调查问卷或纸质调查问卷形式实施测试,共发放并回收有效问卷494份,其中干预前247份,干预后247份,男生140人,女生354人。所有受试者均未曾参与类似试验,并自愿接受此次试验。

(一)研究工具

1.《手机依赖指数量表》

《手机依赖指数量表》(英文简称:MPAI),由香港Leung编制,合计17个项目,包括4个分量表:失控性症状(7个条款)、戒断性症状(4个条款)、逃避性症状(3个条款)和低效性症状(3个条款)。

2.《社交自我效能感量表》

《社交自我效能感量表》,由Smith和Betz编制,国内学者孟慧和范津砚等人修订的中文版。

(二)研究过程

将受试者实行分组后,分别就对照组和试验组成员提出要求,向培训参与人员进行注意事项和保密原则的教育。在持续三个月的团体辅导干预期间,所有试验组成员在每周一和周四晚上8点到9点之间不得使用手机的短信和应用程序功能,在教室内接受积极认知疗法的团体辅导,而对照组成员在此时间段内则不采取任何辅助措施。

基于20世纪90年代三位杰出的心理学家德尔·西格尔、马克·威廉姆斯和约翰·蒂斯代尔设想的积极认知疗法方案,对其疗法囊括的团体辅导内容给予改进。保留方案中与个人情绪、肉体感知的相关原始内容,增添了“对手机合理使用的探讨环节、个体对手机信息知晓但不采取行动的训练”。

干预前及干预后(即三个月后),使用的施测量表包含《手机依赖指数量表》《社交自我效能感量表》。

二、统计方法

采用软件SPSS21.0对数据实施统计学分析,包括描述性统计、Pearson分析、回归分析,采用软件Mplus8.2建立结构方程模型开展中介效应的检验。

三、结果

(一)《手机依赖指数量表》的检验

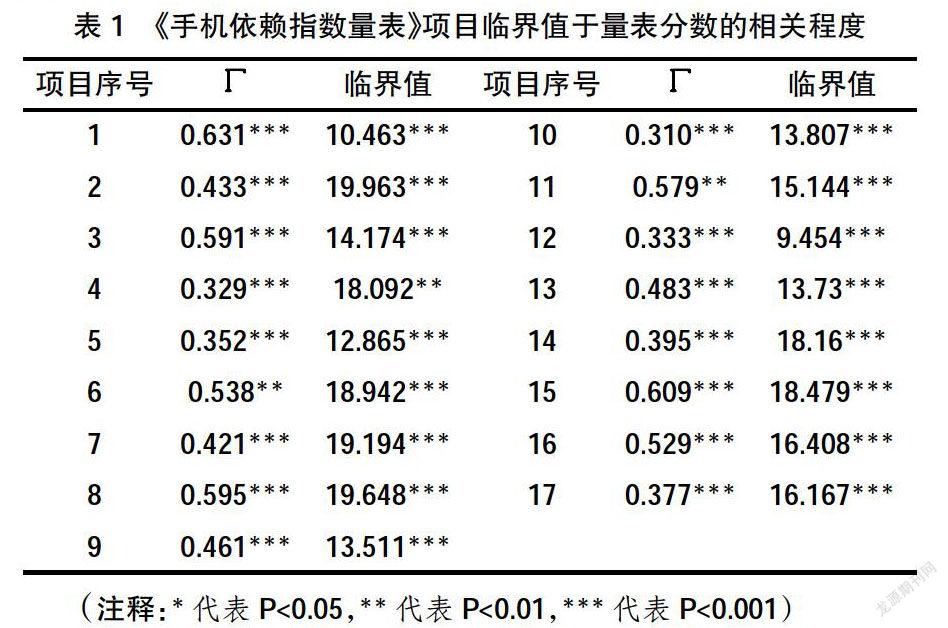

选用极端分组法,予以权衡量表项目的区分度,进一步测算每组项目与量表的相关程度。分析结果表明,每组项目的临界值均为显著的(P<0.05),关联系数介于0.32~0.65之间,都大于0.3。详见表1。

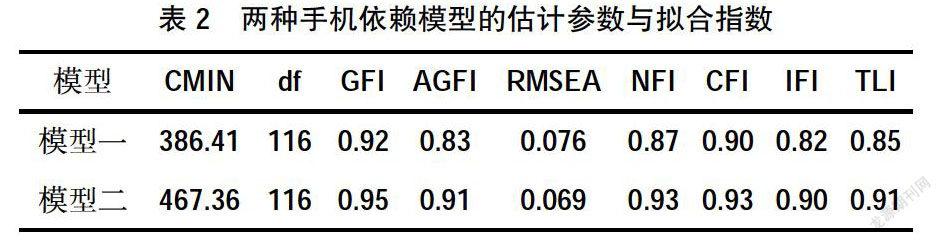

选用软件AMOS23.0,采取最大似然法,针对量表数据实施验证性因子分析,获取两种模型的估计参数与拟合指数。结果显示,模型一虽然亦拟合,但是AGFI、NFI、IFI、TLI均<0.90,提示拟合指标不够理想,综上所述,拟合程度模型二优于模型一。详见表2。