课堂听讲“不简单”

2021-09-11贲友林

贲友林

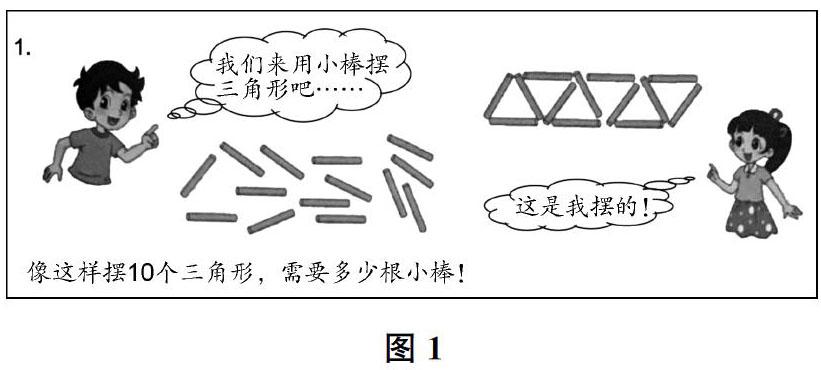

一次,我在我班上课,出示如图1所示的“找规律”问题,让学生先自己思考解答,然后同桌、全班交流是怎样想的、怎样做的。

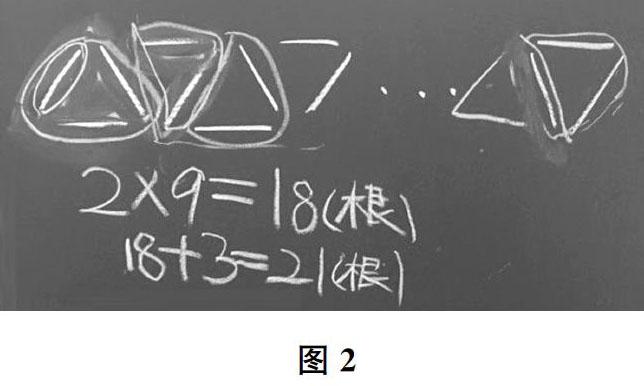

全班交流时,学生A先介绍自己的想法:第一个三角形由3根小棒组成,而它后面每增加一个三角形都是增加2根小棒,增加了9个三角形,所以一共增加了2×9=18(根)小棒,再加上第一个三角形的3根小棒,一共有18+3=21(根)小棒。在讲解的过程中,同步板书,如图2所示。

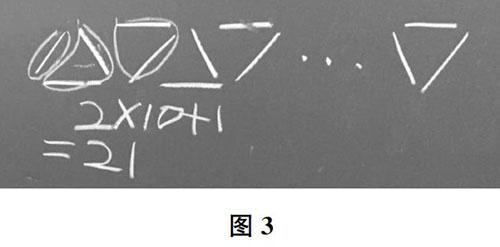

然后,学生A又介绍同桌学生B的想法:这第一根小棒是一个整体,然后每增加一个三角形就多2根小棒,从左到右一共是10个三角形,所以有2×10+1=21(根)小棒。在讲解的过程中,同步板书,如图3所示。

学生A讲完后,学生B举手了,他说:“×××把我的这个式子写对了,但是推导过程是不对的。”接着,学生B边圈画(如图4所示)边讲解他的想法:把每个三角形都看作一个整体,都需要3根小棒,一共有10个三角形,所以是10×3;因为有9根重复的边,所以要减去9,列式是10×3-(10-1),一共有21根小棒。然后,他又解释算式10×2+1的由来:如果有x个三角形,就应该是3x-(x-1),再把这个括号拆掉,就是3x-x+1=2x+1。

原来学生B是这样想的,可是,学生A是在和学生B同桌交流后再向全班介绍的,为什么学生A讲解的不是学生B的想法呢?

课后,我先单独采访了学生B——

师你的学习单上写的是10×2+1,你当时是怎样想的?

生我就是想,10个独立的三角形,有9条公共边,先算三角形的总边数,再去掉多算的公共边数。化简就得到了10×2+1。

师课上同桌交流时,你和×××讲了你的想法吗?

生讲了。

师你是怎么讲的?

生我就是讲“10个独立的三角形,有9条公共边”这个想法。

师那×××向全班介绍你的想法时,怎么会讲“第一根小棒暂时不看,先算10个2,再加1”的想法?

生可能是他比较聪明,一看到我的算式,就想到这样的想法吧。

师×××和你讲了他的想法吗?

生讲了。不过,我一看他写的“发现”,也就知道他是怎样想的了。

我又单独采访了学生A——

师课上,你和同桌×××交流的时候,×××和你讲了他的想法吗?

生讲了。

师他是怎么講的?

生他就是讲“把3根小棒看成一组”,就是他后来在课上讲的那种想法。不过,我当时没怎么听懂。

师那你在班上介绍×××的想法时,怎么会讲“第一根小棒暂时不看,后面是10个2根”的想法?

生我的方法是,第一个三角形有3根小棒,后面有9个2根。看他的算式,我想到的是,10个2根,再加第一根小棒。也就是说,我们都是把2根小棒看作一组的。现在我知道了,他的想法是把3根小棒看作一组。

原来,同桌交流时,学生A没有听懂学生B的想法,而是根据学生B的算式(结果),结合自己的想法,“想当然”地推断了学生B的想法。

上面的教学片段和课后访谈又一次说明了课堂教学中常被忽视的一个常识:听了不等于听懂了。进一步可以看出,课堂中的听讲不是简单的学习(教学)行为。

毋庸置疑,对于课堂中的听讲,教师和学生都是重视的。教师经常提醒学生:上课要听讲。学生也知道这一点。但是,教师和学生更关注的往往是听讲的外在表现。比如,教师经常要求学生坐正听讲,学生也经常注意坐姿端正。我的一位朋友家的孩子上小学二年级,每天回家都说腰酸背痛。开始,我们都非常纳闷:不到10岁的孩子怎么会腰酸背痛的呢?后来,了解了他每天上课的情形,我们才明白原因。每天上课,老师都表扬他坐姿端正。老师越表扬,他越是坐姿端正。每天5节课或6节课,他一直竭力维持着自己近似僵硬的坐姿。因此,他怎能不腰酸背痛呢?试想,他一直僵硬地坐着,坐得腰酸背痛了,还能听、还在想吗?估计,他只能不断咬紧牙关提醒自己:坐正,坚持。其实,听讲更重要的是内在理解。为此,不必强调坐姿端正,不能因为坐姿影响了听讲,可以坐得舒适一些。

而且,学生常常更重视听老师讲,而忽视听同学讲。我多次借班上课,课前与学生聊上课听讲这一话题时,问学生“听讲是听谁讲”,学生的回答都是“听老师讲”。事实上,课堂上,学生不仅要听老师讲,还要听同学讲。教学中,教师要帮助学生学会听同学讲,听他们怎样讲,想他们怎样想,把自己的想法与同学的想法对照、比较,在互动中促使自己的想法进一步拓展与优化。

此外,教师常常更重视学生的听讲,而忽视自身的听讲。其实,学生如何听讲,是需要教师示范指导的。佐藤学指出:“在教室里,凡有不好好听别人发言的学生,肯定有不认真听每个学生的一言一词的教师。”教师听学生讲,常有听不懂的情况,这时,教师应该坦言“没听懂”,并且向学生进一步发问或请学生再讲一遍。说“没听懂”,恰恰说明听了,并且对自己的听保持着监控状态。这样的教学行为,就是给学生一种示范。更有价值的是,教师通过听学生讲,把脉学生的想法,对学生是否真正听懂作出专业的评判,并且据此对教学作出合适的调整,让教学更具有敏感性与针对性。正如张华教授所言:“教学的根本不在于教师向学生讲了多少,而在于教师对学生理解了多少。”

课堂中的听讲关键在于听懂。生理学研究告诉我们,听懂与听见不同:声音刺激耳鼓膜产生振动并将振动传向大脑,是听见;而大脑将传递过来的刺激转化成相应的意思,才是听懂。也就是说,听见是听懂过程的一个自动(被动)的、物理的成分,听懂则是一个控制(主动)的、心理(注意选择与意义解读)的过程。克尔凯郭尔指出:“耳朵是最由精神决定的器官。”这句话告诉我们,听讲是最受主观意识控制的行为。哈佛大学教育学院院长詹姆斯·瑞安曾用5个问题诠释有效沟通的智慧。其中的第一个问题就是:“等等,你说什么?”这就告诉我们,有效沟通的第一步是听懂。

由此,我在教学过程中,指导学生掌握“专注听、听明白、有回应”这几点听讲的要求。

首先要专注听,即竭尽全力地听,认真投入地听。当然,这更多地表现为一种外在礼仪,如身体略向前倾,两眼注视对方,不随便打断他人发言。

其次要听明白,即听懂他人的发言。这是倾听的内在表现。如何听懂?在听清的基础上,关键是借助自己已有的知识与经验“理解”他人的发言所表达的意义,将其与自己的想法对照、比较——如果没有听懂,要及时告诉对方,请他重新解说或再次陈述。如何知晓是否听懂?在低年级,要能重复他人的发言;在中年级,要能组织自己的语言,转述他人的想法;在高年级,要能抓住关键字词,简明扼要地复述他人的想法。

最后要有回应。这是倾听的进阶表现。听懂并不等于全盘接纳。因此,听懂后还要对所听内容作出评价(可能是肯定的,也可能是否定的),并进一步形成对话与沟通。《尚书·洪范》云:“听曰聪,聪作谋。”意思是说,耳朵不仅能听到许多东西,而且由于听懂变得愈加聪明(即“聪”),由此,听后要对他人的发言作出赞同、补充、质疑、追问、反驳、综述等回应(即“谋”)。

教师在教学中关注听讲,其实是在关注学习是否真的发生,在研究学习如何发生。这样才能使教学不走过场,不仅要“面子”,更重“里子”。

参考文献:

[1] 佐藤学.静悄悄的革命——创造活动、合作、反思的综合学习课程[M].李季湄,译.长春:长春出版社,2003.

[2] 张华.对话教学:涵义与价值[J].全球教育展望,2008(6).

[3] 索伦·克尔凯郭尔.非此即彼[M].陈俊松,黄德先,译.北京:光明日报出版社,2007.