鲁西北平原区浅层孔隙水Mn超标特征分析

2021-09-11王宁王晓玮杨培杰常允新王庆兵吴光伟颜井方

王宁,王晓玮*,杨培杰, 常允新 ,王庆兵, 吴光伟, 颜井方

(1.山东省国土空间生态修复中心,济南 山东 250014;2.黄河三角洲土地利用安全野外科学观测研究站,山东 滨州 251900)

0 引言

Mn是人体必需的微量元素,但Mn较容易被人体吸收,以含Mn超标水作为直接饮用水源时,会在机体内形成Mn的生物聚集,其毒性的主要靶标是神经系统[1],对智力和生殖功能都有影响[2]。工业和生活用地下水中Mn超标会降低产品质量,增加输水成本[3]。因此,我国对地下水中Mn的含量有严格限制,《地下水质量标准》(GB/T 14848—2017)中规定的Ⅲ类标准限值和《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006)中规定的限值均为0.10 mg/L。

Mn是国内平原区地下水中较为常见的超标组分,2013—2017年全国地下水中Mn检测浓度超过Ⅲ类限值的超标率均大于20%[4]。华北平原浅层地下水中Mn超标现象严重,在4 384个浅层地下水监测点中,Mn水质分析结果超过Ⅲ类限值的监测点个数超过总Ⅲ类水个数的73%[5]。综合分析地下水动力条件和水化学环境等多种信息,分析高Mn地下水的分布与形成,对防治地下水Mn超标的危害十分重要。国内先后对长江中下游平原区[6-8]、珠江三角洲[2]、东北平原区[9-10]等高Mn地下水典型地区开展了有针对性的分析研究,但目前仅有个别研究关注华北及附近地区高Mn地下水的分布特征和超标情况及成因[11]。

鲁西北平原是山东省主要的农作物种植区,人类活动强烈,城镇和各级路网密布,南水北调输水干线等国家重大工程集中。浅层地下水是区内重要的农业供水保障,在局部集中供水管网达不到的地区,农村居民依然将浅层地下水作为生活饮用水直接水源。本研究采用国家地下水监测工程取得的监测数据,对鲁西北地区浅层孔隙水中Mn的分布及其超标特征进行了较为细致的分析,为区域内防治地下水Mn超标提供数据支撑,结合水文地质条件和地下水化学特征研究Mn分布特征的成因,对确保居民用水安全及地方发展具有重要的意义。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

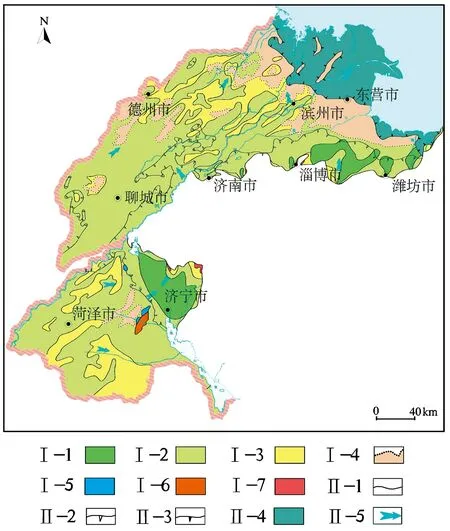

研究区包括山东境内的鲁北海河流域平原区、黄河干流区、淮河流域鲁西南平原区和潍北山前平原区等,涵盖了德州、聊城、滨州、东营、菏泽、济宁等地市的全部或大部地区,以及济南、淄博、潍坊、泰安等地市的局部地区,面积约6.6×104km2。研究区地貌类型以黄河冲积平原为主,地势平坦开阔,海拔一般小于100m(图1、图2)。

Ⅰ—地下水类型、富水性;Ⅰ-1—松散岩类浅层孔隙淡水,单井涌水量>3000m3/d;Ⅰ-2—松散岩类浅层孔隙淡水,单井涌水量500~3000m3/d;Ⅰ-3—松散岩类浅层孔隙淡水,单井涌水量<500m3/d;Ⅰ-4—松散岩类浅层孔隙水无淡水区(矿化度>2g/L);Ⅰ-5—碳酸盐岩裂隙岩溶水,单井涌水量>1000m3/d;Ⅰ-6—碳酸盐岩夹碎屑岩裂隙岩溶水,单井涌水量<1000m3/d;Ⅰ-7—变质岩类基岩裂隙水单井涌水量<100m3/d;Ⅱ—各类界线及其他;Ⅱ-1—富水性界线;Ⅱ-2—全淡水区界线;Ⅱ-3—500m深度内无淡水区界线;Ⅱ-4—全咸水区;Ⅱ-5—地下水流向图1 研究区水文地质略图

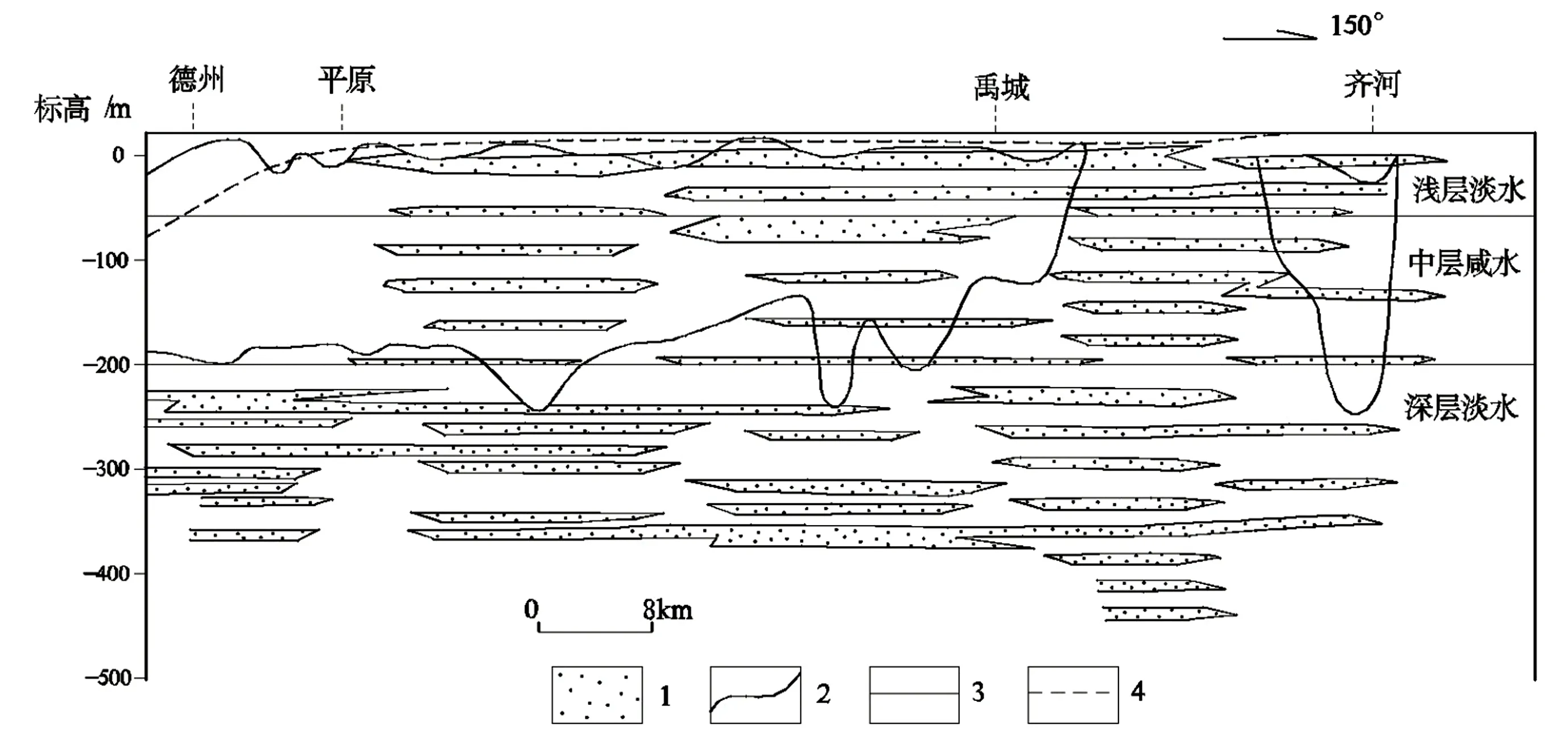

1—淡水砂层;2—咸淡水界面;3—地下水类型界线;4—水位标高图2 研究区水文地质剖面图

研究区地下水类型主要是第四系孔隙水。黄河古河道带与河间带交替发育,浅层地下水富水性也存在强弱交替。莱州湾沿岸及黄河三角洲海相沉积层富水性相对较差。浅层地下水接受大气降水和河流侧渗补给,沿地势径流,最终潜流入海或在低洼地带溢出地表。区内浅层地下水大规模的开发利用,始于20世纪60年代末期,90年代以来开采量急剧增加,1991—2000年平均开采量达40.98×108m3/a[12],在淄博-潍坊山前平原、济宁城区和武城—冠县—阳谷一带形成了浅层孔隙水的降落漏斗。

研究区浅层地下水水化学具有水平分带性。山前倾斜平原区地下径流畅通,形成TDS小于2 g/L的“全淡水区”,水化学类型多为HCO3·Ca型;黄泛平原区地下径流滞缓,在古河道带为HCO3·Cl,HCO3·SO4型水,古河道间带出现TDS大于2 g/L的带状或岛状咸水区;滨海平原区受海侵沉积环境和气候因素影响显著,为TDS大于2 g/L的“全咸水区”,水化学类型以Cl-Na型为主。

1.2 样品采集与分析

采用2020年4~6月取样检测的277眼国家地下水监测工程浅层孔隙水监测井枯水期水质数据进行分析,采样深度在60m以内。样品采集、保存、送检与检测严格按照《地下水监测网运行维护规范》(DZ/T0307—2017)进行,样品由山东省鲁南地质工程勘查院完成检测。

采用常规统计学方法和地质统计学方法对测试数据进行分析。利用SPSS12.0软件进行常规数据分析,在ArcGIS软件中利用普通克里金(Ordinary Kriging)插值方法进行地质统计分析,获得地下水Mn含量等值线图。

2 地下水中Mn超标特征

2.1 常规统计分析

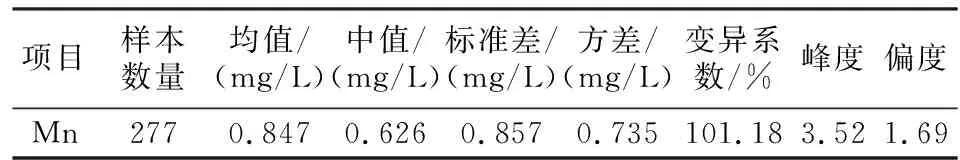

研究区浅层孔隙水中Mn含量介于0.00069~4.91 mg/L之间,平均值0.847mg/L(表1)。

表1 研究区浅层地下水中Mn含量统计表

根据有关研究成果,国内地下水中Mn含量较高的几个地区,苏锡常地区地下水中Mn含量平均值0.41 mg/L,珠三角地区地下水中Mn含量平均值0.34 mg/L,东北松花江平原的齐齐哈尔--大庆一带的地下水中Mn含量平均值在0.37~0.85 mg/L之间[9,13]。综合来看,研究区属于Mn含量平均值较高的地区。

2.2 空间分布特征

研究区浅层地下水中Mn元素含量总体呈现中部低,西南和东北高的趋势(图3),高值区主要呈条带状或斑块状分布。

图3 地下水中Mn含量和超标情况分布插值图/(mg/L)

在鲁西北和潍北平原区,Mn离子含量从山前向滨海逐渐增加。在山前的长清、章丘、周村—淄博—青州—寿光南部、寒亭—昌邑南部一带,小面积分布有Mn含量低于0.05 mg/L的潜水;在莘县—聊城—高唐—临邑—阳信一带的黄河冲积平原地区,绝大部分地区Mn含量低于1.50mg/L,局部地区如茌平北、临清东、武城东、陵城区东、惠民南等存在Mn含量2.00~2.50mg/L的相对高值区;从庆云—高青—昌邑北一线开始,潜水中Mn含量升高明显,在黄河三角洲平原和潍北平原的西北部地区,潜水中Mn含量高于1.50mg/L,至无棣北、沾化北、东营西、寒亭西北一带出现Mn含量大于3.00mg/L的高值区,极值出现在寒亭区固堤街道王家官庄一带,潜水中Mn含量高达4.91mg/L,至滨海现代黄河三角洲地区含量则略微降低。

在鲁西南平原区,Mn含量从上游黄泛平原区向下游湖区逐渐降低。在菏泽市西北部的鄄城—东明一带,存在着一条Mn含量高于1.50 mg/L的相对高值区,极值出现在鄄城县临濮镇,潜水中Mn含量最大达到3.30mg/L;菏泽至南四湖一带,除郓城西北、巨野南、单县一带存在小范围的Mn含量高于1.50mg/L的相对高值区外,大多数地区Mn含量小于1.50mg/L;在汶上-宁阳的汶泗河山前冲洪积扇地带,Mn含量小于0.10mg/L。

2.3 超标特征

按照《地下水质量标准》(GB/T 14848—2017)中所列Mn离子的指标限值,对研究区Mn离子超标情况进行分析。277个样品中,分别有40个(约14.4%)和10个(约3.6%)单指标评价结果属于Ⅰ类和Ⅲ类。单指标评价结果超过Ⅲ类限值的共有227个,超标率81.9%,其中181个水样Mn含量位于0.10~1.50mg/L之间,属于地下水Ⅳ类水标准限值范围内,46个Mn含量超过1.50mg/L,高于地下水Ⅴ类水标准限值。将监测井水样单指标评价结果插值到全区,可以得到更为直观的Mn超标情况分布图,以超过Ⅲ类限值的区域作为超标区域,区内90%以上的地区为Mn超标地区(图4),Mn总体超标情况严重。

图4 地下水中Mn超标情况分布插值图/(mg/L)

3 成因分析

3.1 与水文地质条件的关系

3.1.1 含水层介质和地下水径流条件

研究区内沉积了巨厚的全新统和更新统沉积层,厚度从东南侧山前向西向北逐渐变厚,普遍在300m以上。浅层孔隙水主要赋存在全新统和上更新统沉积层中,含水层岩性从山前地区的山麓残坡积含砾砂质黏土及砂砾层,过渡到黄泛平原区的黄河冲积相为主、夹湖积、海积的粉砂质黏土与不等粒砂层互层,到滨海河口地段进一步过渡为海陆交互相沉积的粉砂质黏土和黏土质粉砂等。研究区含水层物质来源广泛,既有黄河在地质历史时期携带的中-细粒颗粒物,也有鲁中南山丘区基岩区岩石受到风化、分解、溶滤作用形成的物质,还有湖相和海相沉积的中—细粒颗粒物。含水层介质对潜水中Mn含量的影响,一方面表现为Mn在沉积物—水相界面进行着一系列迁移和转化活动,沉积物中的Mn含量是造成地下水中Mn含量高低的重要本底值,另一方面控制着地下水径流条件,影响着地下水中Mn的迁移和富集。地下水补径排条件是影响地下水中Mn迁移与富集的重要因素,一般条件下地下水径流条件越好,越容易造成Mn的流失和贫乏,反之,则易富集Mn。

(1)山前冲洪积平原区。鲁中南基岩区的岩石中含有丰富的Mn元素,以Mn的氧化物、硫化物、碳酸盐、硅酸盐等形式存在。基岩区既是山前平原的物源区,又是潜水补给区。基岩中的含锰矿物(如软锰矿、菱锰矿、锰橄榄石等)被搬运至平原区后的沉积过程中,在还原条件下可以释放出锰离子。

在山前冲洪积平原地区,虽然基岩山区有大量的Mn离子的物源,且在沉积物中也有大量的含锰矿物存在,但是基岩地区岩石裂隙发育,大气降水补给条件较好,特别是鲁中南山区广泛发育碳酸盐岩,氧化作用强烈;在山前冲洪积平原区,沉积物颗粒以大粒径的砂卵砾石为主,颗粒之间孔隙大,地下水流动速度快,基本处于氧化环境。因此,即使存在大量的Mn的来源,受强烈的氧化作用控制,进入地下水中的Mn2+可形成软锰矿及黑锰矿[14]。

这个过程使得山前冲洪积平原地区Mn以高价的Mn4+形式存在并难溶,潜水中Mn含量降低,出现Mn的相对低值区。

(2)黄泛平原区。黄河在地质历史时期携带的巨量泥沙沉积形成的冲洪积地层,这些泥沙带来了巨大的Mn输送通量。根据现代数据的研究结果,2010年黄河颗粒态Mn的输送通量约为15 751×103t,且Mn在粒径<32μm的黏土—极细粉砂、细粉砂以及中粉砂颗粒物中的含量较高,平均浓度0.093%左右[15]。黄河携带的中细粒颗粒物质在下游形成的黄泛平原区过程中,也沉积了大量的Mn。

研究区内的黄泛平原区浅部古河道带和古河道间带交错分布,地下水径流条件和补排条件差异明显。古河道间带地下水径流相对古河道带缓慢,为Mn的富集创造了更好的条件。鲁西北平原区的茌平北、临清东、武城东、陵城区东、惠民南,鲁西南平原区的鄄城东、郓城西北、巨野南等Mn相对高值区,基本上都处于古河道间带范围内。因此,受含水层介质和地形起伏、补排条件控制的地下水径流条件是影响黄泛平原区Mn含量分布特征的重要因素。

(3)滨海平原区。黄河三角洲—潍北平原的滨海平原地区Mn高值区的范围基本上和晚更新世以来3次海侵的范围一致[16]。受沉积环境影响,滨海平原地区含水层介质在垂向上可以分为下部的黏土质粉砂和上部的粉砂—极细砂层,潜水主要分布在河流、泛滥平原沉积和水下三角洲沉积形成的粉砂和少量极细砂层中。

在滨海平原区,地下水径流更为缓慢,水力梯度接近地表高程起伏,在漫长的地质历史时期中,含水层基本上处于还原环境,含水层介质中的高价Mn被还原为Mn2+进入地下水中,造成本区潜水中Mn离子含量升高。

3.1.2 包气带性质

包气带对地下水中Mn含量的影响主要受包气带土壤成分中Mn和有机质含量的影响。大气降水或地表水在通过包气带入渗过程中,为有机质的分解提供了必要的溶解氧,产生CO2和H2S,进而将Mn4+还原为Mn2+;当溶解氧减少后,包气带土壤中的高价铁锰氧化物逐渐替代成为氧化剂,促进反应的过程。最终使Mn2+进入潜水中。

研究区内分布有大面积的农灌区,包气带长期处于地下水浸润状态,在垂直向上向下逐渐转为还原环境。但区内黄泛平原区潜水面以上的包气带岩性主要为黏土或粉质黏土,表层土壤有机质含量在全国位于较低水平,平均在10 g/kg左右[17-18]。可以认为包气带中的有机质不是影响研究区潜水Mn含量高的主要因素。

研究区的表层土壤主要发育在黄河冲积性母质上,Mn元素的地球化学背景值平均为579 mg/kg,略高于山东省全省的背景值576 mg/kg[19],接近全国土壤背景值583 mg/kg[20],且分布较为不均,易还原态Mn<100 mg/kg和有效锰<100 mg/kg的比例分别为47.7%和73.2%[21]。总体上看研究区包气带土壤中Mn含量偏低,不是造成潜水中Mn含量高的主要因素。

3.2 与地下水化学特征的关系

3.2.1 氧化还原环境

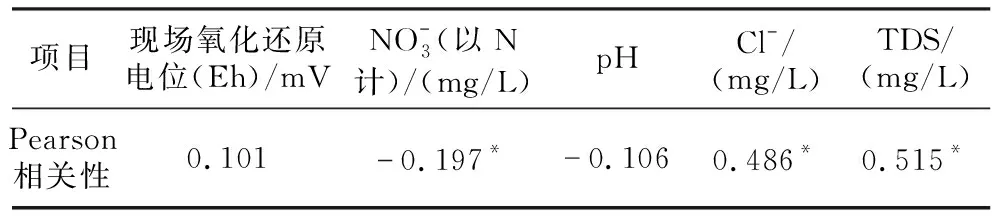

表2 研究区地下水中Mn和现场氧化还原电位和TDS相关系数统计表

图5 地下水中Mn与现场氧化还原电位和 TDS相关关系图

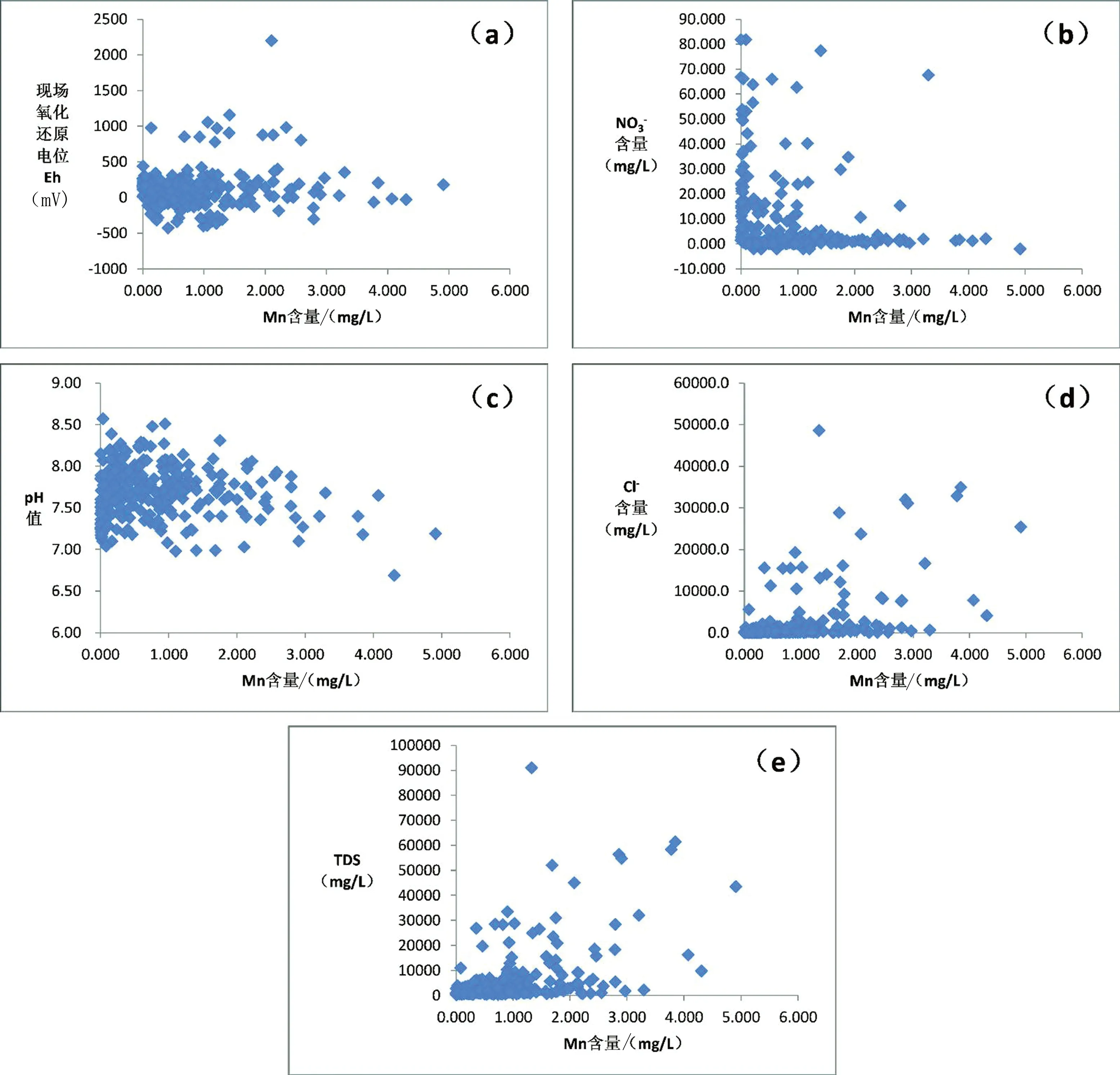

图6 地下水中现场氧化还原电位(Eh)值分布插值图/mV

人类活动对地下水的扰动是主要的影响因素。任金峰[11]分析了研究区内德州市不同灌溉条件下浅层地下水中Mn含量超标特征,认为在引黄灌溉为主的地区,多余的含大量溶解氧的河水入渗补给浅层地下水,使浅层地下水中的Mn发生氧化反应,降低了Mn含量;在井灌超采区,地下水位下降加剧了Mn的还原,使浅层地下水中Mn含量增加。而人为工业污染更容易在局部明显增加地下水Mn含量的分布,特别典型的是菏泽市西北部的鄄城—东明一带,当地化工企业的生产运营,造成了该区域地下水处于强氧化环境但Mn超标情况仍十分严重的局面。

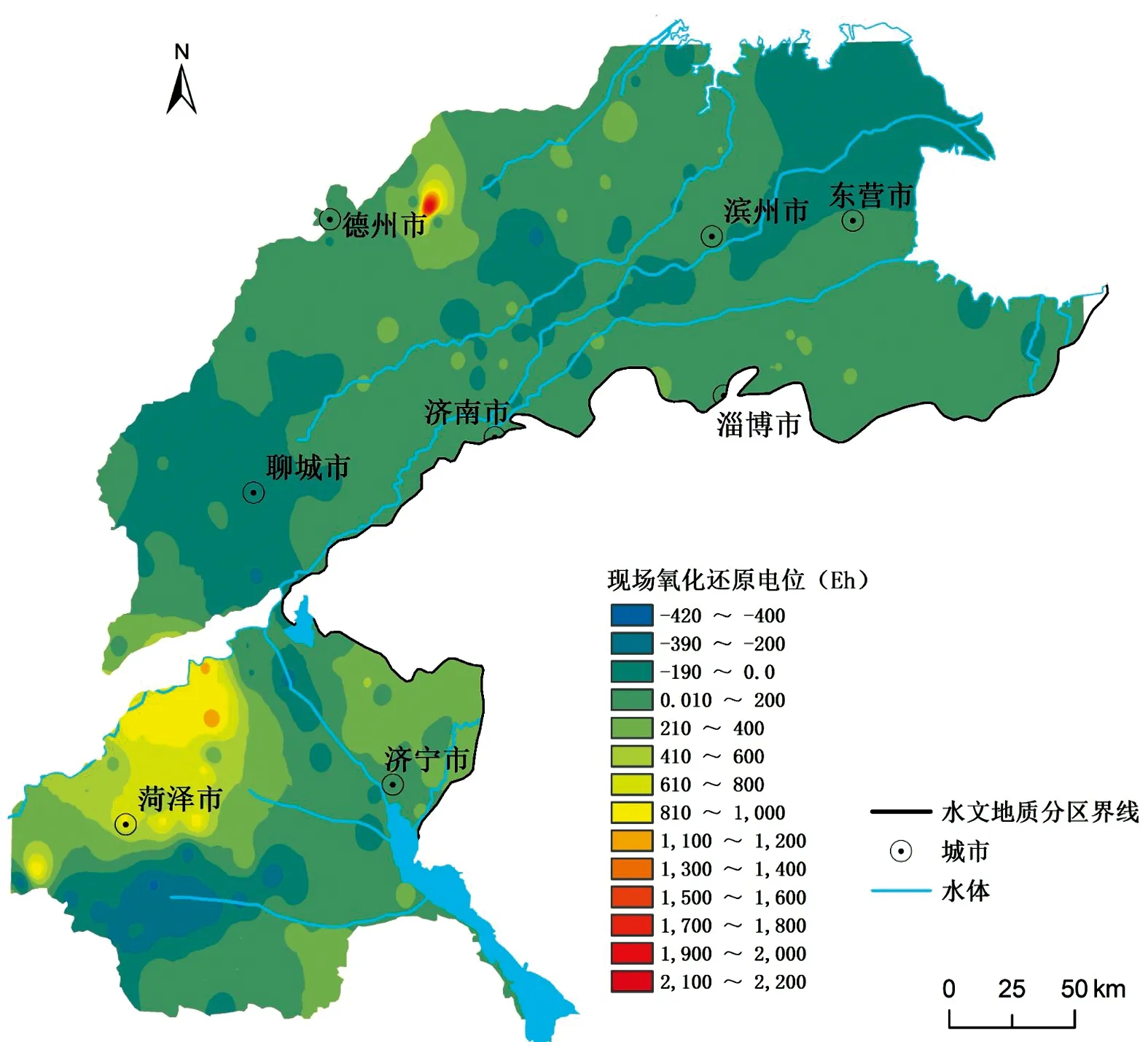

3.2.2 酸碱性

当地下水化学条件变化,逐渐朝酸性条件发展时,Mn离子更容易进入地下水中。理论上随着pH的减小,Mn在水中的溶解度将明显增大。实地研究也表明,随着pH的升高,地下水的Mn含量相应减少[6]。研究区地下水pH在7.0~8.5之间,大部分区域为中性或弱碱性环境。地下水Mn含量与pH呈不显著的负相关关系(表2),且从图7来看,pH与Mn含量的空间分布的负相关性较差。

图7 地下水中现场pH分布插值图

3.2.3 TDS和Cl-

高TDS是引起地下水中Mn含量增高的一个重要因素,TDS越高,地下水中的阳离子越容易通过离子交换作用把部分Mn离子从含水层的吸附剂中释放出来,增加地下水中Mn的含量。阴离子能起到相似的作用,Cl-能通过配合作用与阳离子吸附剂竞争Mn离子[22]。因此,分析TDS和Cl-对地下水Mn的“盐效应”,有助于分析高Mn地下水的成因。

区内浅层地下水中TDS和Cl-浓度分布与Mn具有较好的相关性(表2),特别是在黄河三角洲平原和潍北平原的西北部高Mn地区,这种相关性非常明显。在Mn含量最大值出现的寒亭区固堤街道王家官庄一带,潜水中TDS达到了43 527mg/L,Cl-浓度也达到了25 419mg/L。这些地区全新世以来受历次海侵的影响,浅层地下水分布以微咸水—咸水—卤水为主,加之近些年气候干旱、海平面上升、人类不合理活动影响,现代海水入侵进一步发育[23]。

A.Russak等[24]研究了海水入侵地区海水入侵和淡水的更新对咸淡水界面中Mn影响,认为Mn可以作为判断海水入侵和淡化的较为敏感的水文地球化学工具,其主要原因在于不同电性的离子的交换吸附作用的差异。地下水受海侵作用后,“盐效应”对离子产生较大的影响,有关电性相同的Na+,Ca2+向吸附体交换出Mn离子,许多电性相反的离子则争夺Mn离子[6],从而使得大量的Mn离子脱离固体表面进入地下水中。所以在黄河三角洲平原和潍北平原的西北部,高TDS高Cl-地下水的“盐效应”,使得该地区地下水中Mn含量偏高,超标严重。

4 结论

(1)研究区浅层孔隙水中Mn含量介于0.00069~4.91mg/L之间,局部超标情况较严重,在国内地下水高Mn地区中属于Mn含量平均值较高的地区。在鲁北平原区,浅层地下水中Mn含量从山前向滨海逐渐增加,在鲁西南平原区,则呈现从黄泛平原向湖积平原逐渐下降的趋势。

(2)区内沉积物来源于鲁中南山区的基岩碎屑和黄河冲洪积物,物源复杂,浅层孔隙水的补径排条件多变,造成了Mn在地下水中分布的分带性特点,是影响潜水中Mn含量分布的主要因素。而研究区内包气带以黏土或粉质黏土为主,Mn元素的地球化学背景值并不突出,不是造成潜水中Mn含量高的主要因素。

(3)研究区内沉积物的相对封闭的还原环境和弱碱性环境对浅层孔隙水中Mn的分布有一定的控制作用,但区内鄄城—东明一带高Mn地下水主要受区内人类活动影响形成,黄河三角洲平原和潍北平原的西北部高Mn地下水主要受海水入侵带来的“盐效应”控制。

(4)通过区域研究认为区内浅层地下水中锰含量超标主要是受高背景值的控制,但是在鲁西南局部地区,锰的分布和超标情况与区域趋势不符,应该是受到强烈的人类活动的影响,应进一步研究该地区地下水中锰超标的主要控制因素。