自然保护地整合优化流程和数据标准化探究

2021-09-11生海迪孙振喜李晋孙文胜谭树亮

生海迪,孙振喜*,李晋,孙文胜,谭树亮

(1.山东省国土空间数据和遥感技术研究院,山东 济南 250002;2.山东省海洋预报减灾中心,山东 青岛 266100)

0 引言

自然保护地是生态文明建设的核心载体,也是美丽中国的重要象征,在保护生物多样性、 保存自然遗产、改善生态环境质量和维护国家生态安全方面发挥着重要作用[1]。自1956年我国建立第一个自然保护区以来,历经60多年的发展,逐渐形成了以自然保护区为主体的自然保护地体系[2],但是该体系的形成并未经过系统性整体规划,因此存在范围交叉重叠、多头管理、边界不清、权责不明、碎片化、保护与利用矛盾等诸多问题。为全面建成分类科学、布局合理、保护有力、管理有效、功能完备的自然保护地体系,2019年6月,中共中央办公厅、国务院办公厅颁布实施《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系指导意见》[3],提出到2025年完成自然保护地整合归并优化工作,到2035年全面建成中国特色自然保护地体系。自然保护地整合优化是构建以国家公园为主体的自然保护地体系的重要基础性工作,是实现自然保护地可持续发展的关键路径[4]。自然保护地整合优化是以摸底调查和价值评估为基础,编制自然保护地整合优化方案,整合交叉重叠的自然保护地、归并优化相邻自然保护地、补充保护空缺区域、转换新旧自然保护地体系、优化边界范围和功能分区,解决历史遗留和现实矛盾冲突等问题。然而,山东省自然保护地基础数据缺少统一标准规范,数据汇总和统计难度较大,容易导致价值评估和整合优化预案质量不高,并且自然保护地整合优化各业务环节之间缺少有效衔接,容易降低工作效率,影响整合优化工作整体推进。此外,对整合优化各阶段数据缺少分析汇总,无法为重大决策提供数据依据。因此,亟需解决数据管理和业务流程衔接中存在的不足,并为领导决策提供有力支撑。

本文将自然保护地整合优化各阶段业务工作进行细化,对各个环节进一步明确,形成自然保护地整合优化标准化业务流程,采用统一数据标准规范各阶段数据,并对自然保护地整合优化各阶段数据信息进行深度挖掘,定制多种标准化分析模型,直观展示各项关键指标,辅助领导决策,提高山东省自然保护地整合优化工作效率,为全面建成以国家公园为主体的自然保护地体系打下坚实基础。

1 整合优化业务流程标准化

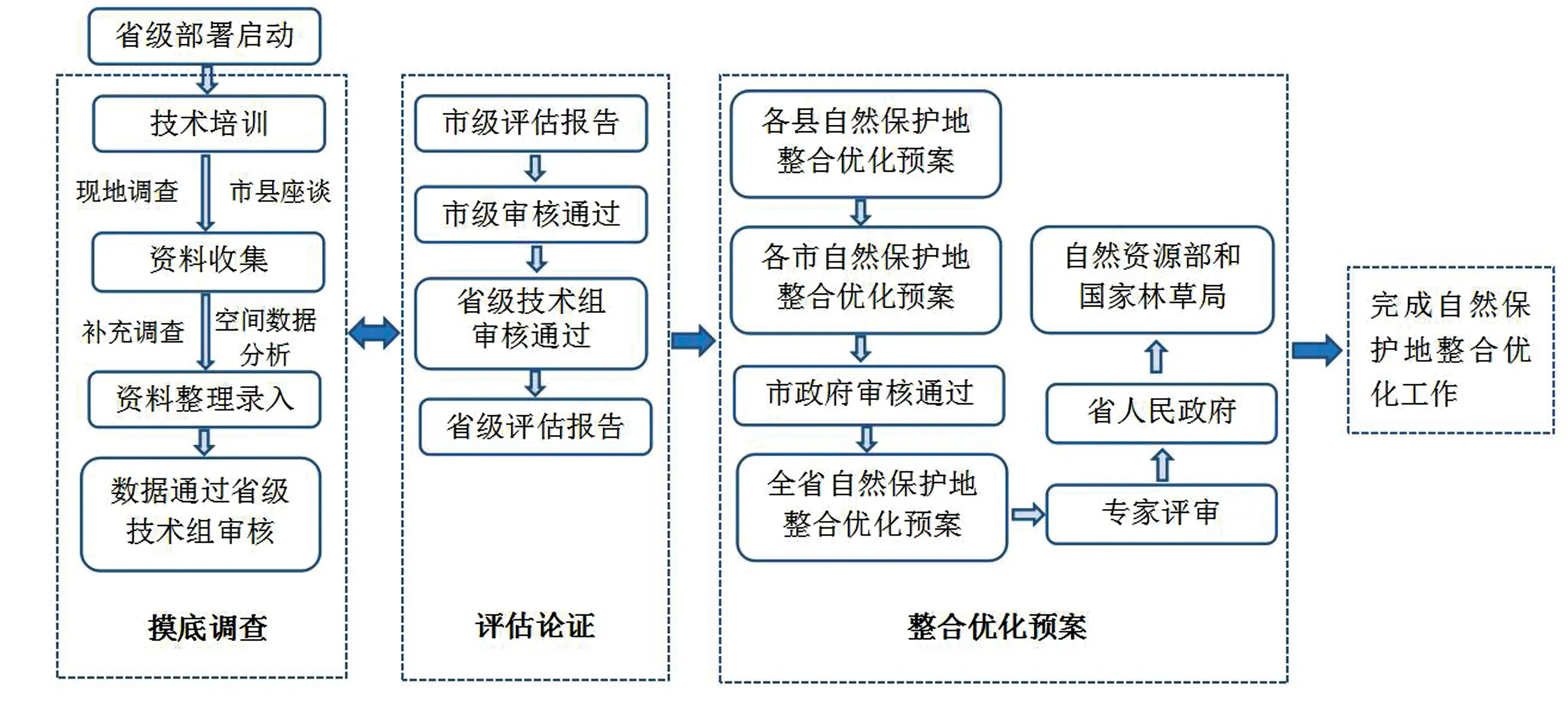

自然保护地整合优化工作业务流程依次分为调查摸底、价值评估以及预案管理三个阶段,对每个阶段进行统一规范的流程指引[5],梳理出的自然保护地整合优化标准化业务流程具体详见图1。

图1 自然保护地整合优化标准化业务流程

1.1 自然保护地摸底调查

摸底调查阶段通过技术培训,由市县级进行现场实地调查、座谈、资料收集整理后上报,经过省级主管部门技术组审核通过后进行数据归档。摸底调查获取自然保护地及其周边区域内各级各类自然保护地现状、保护空缺情况信息和现有自然保护地冲突概况等。自然保护地现状主要包括自然保护地类型、级别、数量、面积、功能分区面积、管理机构设置等信息。现有自然保护地冲突概况主要包括城镇建成区、永久基本农田、成片集体人工商品林、矿业权、开发区、村庄和人口、设施建筑、违法违规情况等。

1.2 自然保护地价值评估

价值评估阶段是由市级主管部门综合全市自然保护地整理上报市级评估报告,并由专家组对各个保护地进行评估打分,省级技术组审核通过后,由省级主管部门编写省级评估报告。根据自然保护地调查评估指标体系,建立自然保护地调查评估动态指标管理。对自然保护地区域内重要和典型的生态系统、自然遗迹、野生动植物栖息地和自然景观及其分布、保护价值等进行专家打分评定。对现有自然保护地及其周边区域内在资源自然属性方面的代表性、稀有性、多样性、脆弱性、原真性、完整性,在资源价值属性方面的生态价值、科学价值、美学价值、经济与社会价值,在自然保护地管理[6]基础方面的管理机构与人员情况、范围界线状况、功能区划情况、基础工作情况、管理条件情况,在管理进展方面的管理措施、管理保障、管理成效、负面影响等进行专家打分评定。针对自然保护地空缺性评估及评级分析,建立保护空缺评价指标与赋分体系,并由专家进行打分评定。

1.3 整合优化预案管理

自然保护地整合优化预案管理阶段由各县编写自然保护地整合优化预案上报到市级主管部门进行审核,并由市级主管部门编写市级整合优化预案上报到省级主管部门,最终由省级主管部门技术团队整理各级自然保护地整合优化预案,形成省级自然保护地整合优化预案并上报给自然资源部和国家林业和草原局。结合自然保护地整合优化工作预案编制大纲要求,各地市进行预案工作的编制,形成预案成果,完成自然保护地按不同类型、级别、功能分区、机构设置的全面整合优化[7]。整合交叉重叠的自然保护地,按照生态价值和保护强度高低依次整合设立国家公园、自然保护区和自然公园,按照同级别高保护强度优先、不同级别的低级别服从高级别的顺序进行整合。归并优化相邻自然保护地,对同一自然地理单元内相邻、相连的各类自然保护地,打破因行政区划、资源分类造成的条块割裂局面,按照自然生态系统完整、物种栖息地连通、保护管理统一的原则进行合并重组,合理确定归并后的自然保护地类型和功能定位,优化边界范围和功能分区。将自然保护地空缺分析结果中生物多样性丰富的生态系统、重要物种栖息地、生态功能重要、生态系统脆弱、自然资源价值较高、无矛盾冲突但尚未纳入现有自然保护地体系的保护空缺地纳入自然保护地体系,就近归并到整合后的自然保护地,不能归并的独立区域,新建与其保护价值和区域范围相匹配的自然保护地。

2 整合优化数据标准化

自然保护地整合优化数据包括自然保护地摸底调查现状数据(自然保护地边界范围、功能分区、勘测定界成果)、整合优化调整各地市下发指标数据、预案调整前后数据、冲突问题数据、生态数据(中央环保督察、自然保护地“绿盾”行动等发现和列入整改清单的问题数据)等,涉及内容类型多,数据格式多,来源多,需要进行科学规范的数据标准化处理。具体按照以下数据规范处理。

(1)空间数据反映自然保护地各类空间信息[8-9],由于各地市掌握的数据情况不同,会存在图片、矢量、报告等多种数据形式,为方便数据汇总,统一使用国家大地2000坐标系统(CGCS_2000)和1985国家高程基准,并进行矢量数据转换[10],形成标准统一的空间数据,便于数据入库。

矢量数据处理要求:①数据转换处理时要保证转换后生成的shape数据在内容上不少于转换前的数据,即无损转换,保证前期整理数据和数据库中数据的实体一一对应。②地图坐标系一致化,转换为统一的坐标系统,便于数据的无缝拼接。③保证数据精度[11],原有的数据格式与通用的GIS平台[12-13]数据结构上存在差异,通过转换程序达到入库要求,降低原图误差。④分层精细化,原数据类型相同的地物其内部包含不同的特性,需要对其进行更精细化地处理,并定义各类属性表数据结构,使数据的转换更灵活、快捷。

(2)对于属性数据[14],在整理原有自然保护地整合优化相关规范的基础上,结合数据应用、更新和管理等方面的标准和规范,建立统一的分类编码库,要求数据结构统一、字段含义一致,各数据因子代码统一规范,行政单位编码规则一致,数量单位换算到统一尺度,数据逻辑检查无矛盾等。

(3)基于现有数据规范以及实际数据内容,建立元数据管理体系[15],对数据表、字段、代码集、函数、视图、存储过程、ETL、索引等元数据资源进行管理,通过一致性检查,实现管理内容与物理内容的一致。

3 整合优化分析模型标准化

通过各种常见的图表(速度图、柱形图、环形图、预警雷达等)[16-17]对自然保护地整合优化业务领域的关键指标进行标准化展示,实现对指标的逐层细化、深化分析[18-19],将摸底调查、价值评估、预案上报等形象化、直观化、具体化呈现,为领导决策提供参考依据。标准化分析模型主要包括以下几种。

(1)调查摸底分析模型。分析维度包括全省保护地总体概况、全省各地市保护地情况、保护地类型统计、管理机构统计、面积分析和自然保护地内冲突情况。

(2)价值评估分析模型。显示山东省和各地市自然保护区、自然公园资源评估情况和管理评估情况。

(3)整合优化对比分析模型。显示整合优化的前后对比情况,包括整体情况的前后对比,自然保护区数量、面积、冲突情况的前后对比分析等。具体模型如图2所示。

图2 整合优化对比分析模型

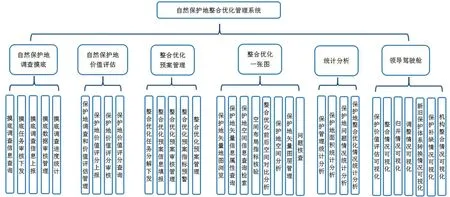

4 整合优化系统建设

通过对自然保护地整合优化流程和数据的标准化研究,形成了一系列自然保护地整合优化数据处理标准、业务流程规范和标准化分析模型。依托以上研究基础,建立了自然保护地整合优化管理系统[20],统一自然保护地整合优化工作各阶段数据和业务流程标准,实现摸底调查数据的在线填报、保护地价值评估指标管理、专家在线评估、专家决策辅助审核、整合优化预案的自动核验,辅助形成自然保护地整合优化标准预案,建立整合优化各阶段成果数据库,提高自然保护地信息化管理水平,并通过对整合优化各阶段数据的深度挖掘,采用多维度标准化分析模型,实现自然保护地各类冲突问题和变化趋势的智能分析与可视化展现。目前系统已为推进生态修复和保护、推进自然保护地建设管理、强化生态自然资源保护监管,最终为山东省建立以国家公园为主体的自然保护地体系提供了数据依据和决策支撑。系统功能架构如图3所示。

图3 系统功能架构

5 结语

通过开展自然保护地整合优化流程和数据标准化研究,制定标准化业务流程引导整合优化各阶段工作有序开展,统一各环节数据标准,提升数据质量和应用效果,采用多种标准化分析模型,多维度、深层次地对各项关键指标分析研究并进行图形图表化直观展示,为重大决策提供有力的数据支撑。将提出的标准化流程和数据应用于自然保护地整合优化管理系统中,显著提高了山东省自然保护地整合优化工作效率。整合优化方案通过国家审核后,山东省将逐步形成以国家公园为主体的自然保护地体系,如何综合运用移动互联网、物联网、视频感知、二三维一体化等多种技术,做好自然保护地监管工作,将是笔者下一步研究的重点。