地铁车站通风空调控制系统改造优化分析

2021-09-10冷海丹

冷海丹

摘要:本文主要分析了地铁车站通风空调控制系统,其次阐述了地铁车站通风空调控制系统现状,通过方案1分析、方案2分析,以及对比分析,希望能够进一步提升地铁车站通风空调控制系统的运行质量与效率,为地铁的安全稳定运行打下良好基础。

关键词:地铁;车站;通风空调控制系统

1、地铁车站通风空调控制系统现状

在以往地铁车站中,会配备一套群控系统,这样可以实现对冷源系统的全面监控,同时能够与BAS系统之间进行有机结合,实现数据信息的上传。BAS系统的主要工作是,对空气调节系统进行控制与调整,而冷源群控系统主要是负责对冷源系统进行有效控制。由此可以看出,两套系统之间属于割裂运行,使得设备在运行过程中会出现不合理情况,造成系统能耗的不断提升,从而对环境的舒适度造成影响。具体影响体现在不同方面中:(1)“源”“荷”之间会出现不匹配情况,从而造成供冷过剩情况出现;(2)在运行调节过程中,采取人工经验调节方式,管控工作的开展采用粗放式管控方式,对工作效率会产生很大影响;(3)设备在运行过程中,状态存在不合理情况,从而对系统整体运行效率产生直接影响。

2、地铁车站通风空调控制系统结构优化

针对当前地铁车站通风空调控制系统中存在的不同问题,需要及时做好通风空调系统的全过程优化与调控工作,对贯穿冷源系统、空气调节系统的全过程运行进行有效控制。确保冷源系统与BAS系统在设置中,采用分别设置方式,两者之间能够相互配合。为实现这一目的,在实际地铁车站通风空调控制系统结构优化中,可以从以下几点展开:

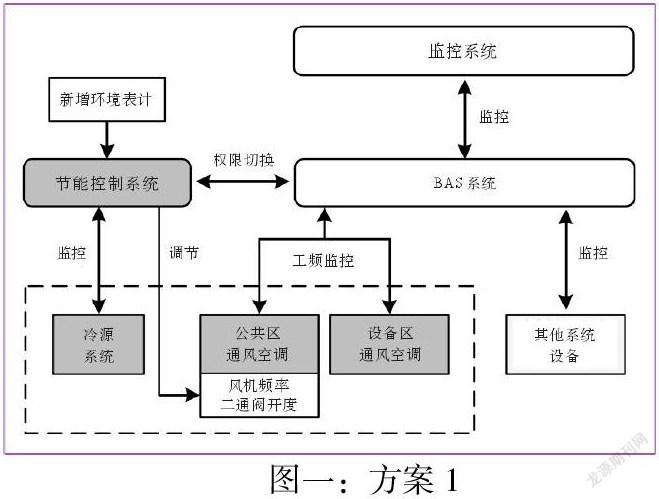

(1)方案1分析。方案1的地铁车站通风空调控制系统结构优化工作,需要结合调节功能、启停功能等,实现设备接口归属分开设立,具体如图一所示。空气调节系统当中的公共区通风空调、设备区域通风空调的工频监控接口,需要使用BAS系统接入方式[1]。BAS系统对这两个区域通风空调的工频操作要保持不变,如果发生异常情况,BAS系统可以利用工频监控回路方式,针对公共区域通风空调、设备区域通风空调发送相应的工频启动指令,使得空气调节系统应急联动控制可以在最大程度上得到保障,从而确保联动控制的有效性与可靠性。公共区域通风空调不仅包括工频接口,还包括其他接口,比如,风机频率调节接口、二通阀开度调节接口,这两个接口采用节能控制系统直接接入方式。根据室内温度湿度情况、室外温度湿度情况、车站冷负荷情况等,做好综合计算工作,并得出调节指令,将调节指令发送给相应设备进行任务的执行。利用风机频率对公共区域通风空调送风量进行调整,还可以采用二通阀开度调节方式,对送风温度作出相应调整,这样环境参数闭环调节得到保障。冷源系统设备的节能控制系统,会完成相应监控工作。

(2)方案2分析。在方案2中,需要对BAS系统,以及不同设备接口进行合理应用,具体如图二所示。在方案2当中,需要确保通风空调控制系统设备接接口不发生变化,也就是说,公共区域通风空调工频监控接口、二通阀开度调节接口等,都需要使用BAS系统接入。冷源系统设备需要采用节能控制系统统一接入方式,系统优化分析工作,需要节能控制系统完成。节能控制系统与BAS系统之间的网络要保持互通,节能控制系统对于BAS系统采集的环境温度数据、环境湿度数据等进行收集,并根据室内外温度情况、湿度情况,车站冷负荷情况等,做好综合计算工作,这样才能获得更加准确、有效的调解指令。与此同时,可以将二通阀开度设定值、公共区通风空调风机频率设定值,通过共享网络的方式,直接传递给BAS系统,

(3)配置比较分析。在方案1当中,节能优化调节功能接口,与职责之间有着较为明确的划分,为使得系统功能接口独立性可以得到保障,会出现部分传感器与控制箱之间出现重复配置情况。通常情况下,地铁车站之间的距离相对较远,因此,可以设置一套远程输入输出柜,这样可以实现远端环控机房空气调节系统设备的运行打下良好基础,但是会出现施工量与施工成本增加问题[2]。在方案2中通过对网络数据平台的应用,节能控制系统能够获取到BAS系统的环境湿度数据、温度数据,而且不需要配备传感器、控制回路等。该方案经常会被应用在前期设计阶段中,将空气调节系统与冷源系统视为一个有机整体,对场合进行充分考虑。两种方案在实际传感器配置、控制箱的配置上存在一定不同,因此,要根据具体情况,确保传感器、配电线配置的科学性与合理性。方案2可以提升传感器、设备接口利用率,系统资源优化得以完善,而且能够防止硬件重复配置情况出现。

结束语:

综上所述,针对地铁车站通风空调控制系统优化工作,需要相关工作人员能够加强重视程度。结合实际情况,制定不同優化方案,为地铁的安全稳定运行创造良好环境,推动我国轨道交通事业的更好发展。

参考文献:

[1]朱勋念.多联机空调与机械通风集成系统的运用研究[J].设备管理与维修,2020(16):105-106.

[2]徐新华.武汉某地铁站通风空调控制系统升级节能改造分析[J].暖通空调,2019,49(11):56-61.