基于脱贫攻坚宣传报道探析讲好乡村振兴故事的策略

2021-09-10黄建军侍文丽

黄建军 侍文丽

摘要:经过全党全国各族人民的共同努力,我国脱贫攻坚战取得了全面胜利。习近平总书记强调:“脱贫攻坚不仅要做得好,而且要讲得好。”在脱贫攻坚宣传报道中,各级各类媒体注重策划,创新内容生产,加大新媒体传播,成绩斐然。脱贫攻坚取得胜利后,要全面推进乡村振兴。届时,讲好乡村振兴故事,将是媒体的新课题新任务。本文以荣获中国新闻奖的脱贫攻坚类作品为研究样本,从占比、体裁、媒体、内容特征等方面进行系统梳理,分析脱贫攻坚故事讲述中的亮点特点及存在的问题,以此为借鉴,探究讲好乡村振兴故事的策略。

关键词:精准扶贫;脱贫攻坚故事;乡村振兴

中图分类号:G206 文献标志码:A 文章编号:1674-8883(2021)12-0086-03

基金项目:本论文为国家社科基金一般项目“西部欠发达地区县级融媒体中心发展模式与内容生产研究”阶段性成果,项目编号:19BXW027

一、引言

经过全党全国各族人民的共同努力,我国脱贫攻坚战取得了全面胜利。接下来,进一步巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接,将是重中之重。在脱贫攻坚宣传报道中,各级各类媒体注重策划,创新内容生产,加大新媒体传播,成绩明显,但也有一些问题值得研究。总结好脱贫攻坚宣传报道的经验与问题,以此为鉴,对讲好乡村振兴故事是必要的,也是可能的。本文以拉斯韦尔提出的“5W”理论为指导,以荣获中国新闻奖的脱贫攻坚类作品为研究样本,从占比、体裁、媒体、内容特征等方面进行系统分析,以期从中找出共性,分析脱贫攻坚故事讲述中的亮点特点及存在的问题,为讲好乡村振兴故事提供一些思路。

二、文献综述

传播内容的研究集中于内容偏好、话语结构、叙事模式、叙述视角、叙事主体、现有问题、对策建议、国际议题建构等方面。脱贫攻坚类报道属于重大主题宣传报道,该类报道从新闻价值的角度而言,在接近性和趣味性上先天不足。因此有学者提出要立足国家重大战略,深化报道内涵,进行叙事创新和话语转型,使新闻故事化[1]。再以个人化为叙事主体,从限知平民视角讲述感性扶贫故事,以第一人称话语形态建构亲密叙事场景[2]。同时聚焦核心事件讲述特色扶贫项目,聚焦生动细节,刻画新时代典型人物[3]。

传播媒介的研究主要集中在全媒体环境背景下如何做好脱贫攻坚报道。从媒体融合的角度来说,随着新兴技术的不断发展,新闻的采编流程、组织架构都在不断更迭。因此,需要从策划、创意的角度进行融合,以融合的思维进行创作[4]。针对特定媒介,一方面要守住自己的核心优势,盘活资源,输出有量有质的内容;另一方面,要应势而变,实现跨屏传播,不断提高传播力。

综上,目前的研究重点,仍集中于传播内容与传播渠道的优化上,然而一个新闻作品的产出是系统工程,即便做到了内容和渠道的最优也并不能确保传播效果的最佳。因此,本文从拉斯韦尔的“5W”模式出发,打破研究常用的“议程设置理论”和“框架理论”,系统分析传播的全过程,以期为乡村振兴故事的讲述提供新的想法。

三、脱贫攻坚好故事好作品分析

本文以26至30届所有(共89件)获得中国新闻奖的脱贫攻坚类作品为样本,从占比、体裁、媒体、内容特征四个方面进行分析,研究脱贫攻坚好故事好作品的特点。

(一)占比

通过对获奖作品的逐一检索,得出从26届到30届的脱贫攻坚类作品占总获奖数的比率(见图1)。

根据图表可知,脱贫攻坚类获奖作品的占比总体呈上升趋势,在2017和2019年分别达到了峰值。折线图的走势与国家不同阶段的脱贫攻坚政策、力度安排呈正相关。

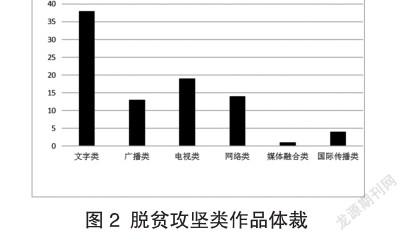

(二)体裁

脱贫攻坚类获奖作品体裁多样(见图2)。通过分析,文字类获奖作品占比最大,并大都刊载于报刊。这与文字类报道对于时效性的要求以及新闻本身的严肃性与报纸的权威性相关。

电视类、广播类、网络类三类体裁,根据自身的媒介属性,发挥相对优势,制作了一批形式丰富、内涵深刻的作品。如内蒙古广播电视台制作播出的电视访谈节目《沙漠变良田》将访谈现场搬到了田间地头,真实的画面、平实的语言,增强了节目可看性。

作为外宣类新闻作品,国际传播类获奖作品,在叙事主题、对象、视角和方法上都进行了创新。媒体融合类获奖作品《百天千万脱贫攻坚活动》就是很好的创新典型,该作品以“主题宣传+新闻故事+脱贫攻坚代言+互动直播+大型活动+电商销售”的新模式助力湖北脱贫攻坚。

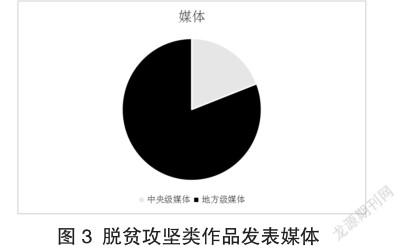

(三)媒体

獲奖作品中,17件是由中央级媒体制作,72件是由地方级媒体制作(见图3)。中央级媒体的作品,报道对象更加典型,如人民日报的《总书记的深情牵挂——来自贫困乡村的精准脱贫故事》等等。地方级的媒体则扎根当地,真实展现各地脱贫攻坚工作中的成绩、问题。中央、地方上下联动,共同助力脱贫攻坚。

(四)内容特征

1.以小见大,增强可读性。获奖作品大都以小切口来表现大主题,选取典型对象,重视细节刻画,将宏大的主题内化于一个个真实的事件、有血有肉的人物形象中。采用形式各异的叙述手法,选取新颖的角度,将硬主题软表达,最大限度增强作品的可读性,以期获得更好的社会效果。

2.多平台转载,扩大影响范围。作品聚焦脱贫攻坚这一伟大战役,通过精心设置议题,掌握舆论的主动权,在保证作品质量的前提下,实现全方位、多媒体、多渠道推广,产生较大的传播力、影响力、引导力。如人民日报头版头条刊载的《中国反贫困斗争的伟大决战》,超过500家媒体引用,新华社客户端浏览量超过280万、评论1300多条,新华社微信公众号阅读量高达10万,成为舆论关注焦点。

3.深耕一线,增强报道的温度、力度,有思想、有温度、有品质是报道具有人情味和说服力的前提。这样的作品绝不是空想出来的,必须深耕一线,走入群众的生活,走进群众的心中。如《脱贫攻坚周记》记者零距离贴近贫困家庭,以自然亲切的聊天式采访和纪录,近距离、多视角蹲点拍摄,深入完整地记录事态进展过程,才让《脱贫攻坚周记》系列片成为精品之作。

四、讲述脱贫攻坚故事存在的问题

脱贫攻坚故事依托于脱贫攻坚这一宏大命题,媒体人深入一线,力图将真实、客观的脱贫攻坚情况展示于世人面前。在党和国家的政策支持、媒体人的共同努力下,一批脍炙人口的作品应势而出,但问题也有。

(一)体裁不断丰富,内容同质化明显

脱贫攻坚类作品在体裁上不断推陈出新,着力丰富表达形式,突破传统报道模式,吸引了一批受众。多样化的形式之下,却面临内容同质化的窘境。同样的选题、叙事结构、报道语言,让传受双方之間越发错位,信息传播的真空地带不断涌现。

需要明确的是,内容才是吸引受众留存并进行二次传播的关键所在,因此如何挖掘新鲜的、有价值的人和事,或者针对同样的报道对象如何独辟蹊径,才是重中之重。

(二)传播力不断增强,传播效果有待提升

脱贫攻坚类故事的讲述在政策、经济、技术的助推下,传播的声量和体量不断增大,但是作为一种传播行为,其传播效果却有待提升。传播效果的考量是多方面的,传播行为会对受传者的认知、心理、态度、行为产生影响,这便倒逼传播者不断创新传播方式、完善传播内容。

脱贫攻坚故事的讲述,旨在营造有利于脱贫攻坚工作开展的积极舆论,旨在中国的脱贫经验惠及更多的贫困人口。因此,为了传播效果得到有效提升,需要系统分析不同受众群体的价值观、目标倾向,进而有针对性地设置议题,使受众主动了解,形成链式传播。

(三)满屏成绩,问题有待暴露

脱贫攻坚目标远大,任重而道远,真实、客观地讲述脱贫攻坚故事,为世人展示脱贫攻坚成果,同时,不逃避脱贫攻坚过程中出现的问题,才是脱贫攻坚类故事讲述的应有之义。

脱贫攻坚过程中的成绩和问题都是客观存在的。翻看脱贫攻坚类的作品,满屏充斥着喜人的成绩,真正发现问题、暴露问题、分析问题的作品少之又少,受众便很难产生真实的感觉,然而真实是产生情感的必备要素。这导致受众始终以“他者”的视角去审视脱贫攻坚,缺乏主人翁意识,但实际情况是,脱贫攻坚与每个人都息息相关。

脱贫攻坚过程中难免有问题客观存在。把问题摆到台面上,接受大众的审视,大家群策群力,才能助推问题的解决,才能真正提升民众的信心。

五、基于脱贫攻坚宣传报道研究讲好乡村振兴故事策略

中国脱贫攻坚战取得了全面胜利。这8年来,党和人民披荆斩棘、栉风沐雨、发扬钉钉子精神、攻克了一个又一个贫中之贫,坚中之坚[5]。在打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会后,要在巩固拓展脱贫攻坚成果的基础上,做好乡村振兴这篇大文章,接续推进脱贫地区发展和群众生活改善。做好乡村振兴,也要讲好乡村振兴,二者相辅相成。在导向意识、全局意识、独创意识的指引下,本文以“5W”理论为指导,借鉴讲述脱贫攻坚故事的经验与问题,从乡村振兴故事讲述的完整链条出发,对其进行系统分析。

(一)明晰故事主角,激发主动意识

乡村振兴故事的主角应该是乡村振兴参与群体、一线干部群众等真正了解乡村振兴、参与乡村振兴的人。将故事的视角锁定他们,了解他们的成功与喜悦,担忧与关切。只有以百姓之言、讲百姓故事,才能制作出既直面痛点又弘扬正能量、既直抵人心又展现温情的好作品。

如大众网讲述脱贫攻坚故事中的精品新闻专题《行走黄河滩·我的迁建故事》就是很好的范文。作品以每一位亲身参与到滩区迁建中的个人为主体,以第一人称、第一视角原汁原味讲述,真实可感、可亲可信、代入感强。

讲好乡村振兴故事,需要由己之言叙己之事,要让公众有代入感,就必须带着感情去讲,真情实意是必备要素,将一个个乡村振兴历程用真情实感串联起来,公众才能受到感染,获得感悟。

(二)打造媒体传播矩阵,实现立体化传播

讲述乡村振兴故事,在对内容精益求精的基础之上,还要不断优化传播渠道,充分发挥主流媒体的引领作用,利用“报、刊、台、网、微、端、屏”,打造全媒体矩阵发布平台,形成分众传播,分类覆盖格局。

例如以长江云平台县级融媒体中心为执行依托的《百天千万脱贫攻坚活动》,也对讲好乡村振兴故事有很好的借鉴作用。该作品充分发挥融媒传播的新优势,打造立体化传播矩阵,有效提升了报道的影响力和传播力。同时还打破区域和媒体自身局限,联合央媒、省、市、县、海外媒体同步宣推,大屏小屏联动,实现了传播效果的倍增效应。

(三)打破藩篱,寻找共通的意义空间

研究发现,诸多脱贫攻坚报道在传受双方对于内容的诉求方面是错位的。因此在讲述乡村振兴故事时,为了实现乡村振兴故事传播效果的最优,必须寻找二者之间共通的意义空间,加深双方理解,可以从两个方面着手。

1.选材方面。在个性当中寻找共性,选取能最大限度引发各个群体共情的故事原型和文本形式,以走心的内容吸引受众,让他们听得懂、听得进,形成主动传播的效果。

经济参考报刊发的文字通讯《半年要评比5次交叉检查变“拆台”》为参考,记者抓住了典型的案例,率先在全国媒体中曝光了脱贫攻坚领域中存在的形式主义问题,有力推动了政府转变作风,遏制了无效评比检查的蔓延。这样的文章找准了痛点,暴露了问题,反映了民生,真正做到了新闻的可读性与接近性。这样的操作也可用于讲述乡村振兴故事。

2.立意方面。乡村振兴类作品的立意要做到高远和精巧,融思想与艺术于一体,兼具温度、力度、和深度。

安徽日报刊发的《35名贫困村第一书记申请留任》是一篇政治意义强,新闻价值极高的优秀作品。该作品以35名第一书记主动申请留任为线索,深入贫困村采访,挖掘留任背后的感人故事,引发国内各界特别是脱贫攻坚领域的强烈共鸣和反响,产生了良好的传播力和社会效益。这样的精品,正是讲好乡村振兴故事的好的参考。

(四)全方位受众分析,尊重但不迎合

从使用与满足理论出发,受众是具有主体性的存在,他们寻求信息以满足自身的需求。因此必须打破以往传者本位的传播思路,进行系统完备的受众分析。通过对传播主体、内容、形式、等多方面的调整,提高受众的留存率,促使他们进行二次传播。

但需要注意的是,乡村振兴类话题本身所具有的特殊性,要求传播者不能完全被受众带着走,而失去其应有的导向作用,消解话题的严肃性。只有找到时、度、效與贴近性、易读性之间的平衡才能达到兴文化、聚民心、助力乡村振兴事业的宣传效果。

例如由华龙网策划,以全媒体形式呈现的系列报道《绝壁上的“天路”》,便做到了以百姓之言,讲百姓之事,充分发挥了网络主流媒体的价值发掘和引领作用。

(五)实时收集反馈,树立长远眼光

传播是一个循环过程,传播者借助媒介将信息传递给受传者,受传者只有发出反馈,才能证明传播过程的有效性,整个闭环的传播过程才算完成[6]。因此建立一个完善的沟通循环机制,自觉调整传播的内容与方式,才能有助于传播效果的优化。

乡村振兴类作品尤其要及时、有效地收集反馈,因为相对于娱乐类的软新闻而言,该类题材在受众数量、传播范围、讨论热度上均不占优势。因此,通过收集反馈,明确问题所在,才能进行针对性的调整。

媒体要设立相应的反馈机制,实现与受众的良性互动。从短期来看,会消耗一定的成本,但是从长远来看,建立积极有效的反馈链条,对讲好乡村振兴故事极为有利。

六、结语

作为乡村振兴故事的讲述者,要吸取讲述脱贫攻坚故事的优秀经验,以真实为原则,用新颖的选题、清晰的叙事结构、朴实的语言,把实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,全面推进乡村振兴的故事讲好。只有这样,才能为全面推进乡村振兴打下坚实的舆论基础。

参考文献:

[1] 夏康健.建设性新闻传播:看人民日报脱贫攻坚报道如何高出一筹[J].传媒评论,2021(01):9-12.

[2] 张馨,王灿发.脱贫攻坚视域下融媒体新闻叙事的创新探索[J].新闻爱好者,2020(10):25-28.

[3] 张雷.视角、时空、事理:讲好脱贫攻坚故事的叙事策略——以中国新闻奖获奖作品为例[J].电视研究,2020(11):15-18.

[4] 焦梦,吴琼静.以媒体融合手段讲好中国脱贫攻坚故事[J].对外传播,2021(01):47-49.

[5] 学而时习.这些数字帮你读懂中国脱贫攻坚[DB/ OL].求是网,http://www.qstheory.cn/laigao/ycjx/2021-02/28/c_1127154315.htm,2021-02-28.

[6] 刘晓旭.用户反馈对互联网产品自我完善的重要性——以“微信红包”金额调整为例[J].今传媒,2017,25(04):56-57.

作者简介:黄建军(1974—),男,甘肃兰州人,博士,副教授,研究方向:新媒体传播。

侍文丽(1994—),女,甘肃武威人,硕士在读,研究方向:网络与新媒体。