国内集体记忆研究的回顾与反思

2021-09-10胡林莉

摘要:集体记忆(Collective Memory)作为一个研究集体行为的概念,被许多学者广泛应用于研究之中。本文收集21世纪以来国内核心期刊中与集体记忆相关的293篇文献,借助CiteSpace(可视化文献分析软件)进行分析。结果表明,集体记忆主要应用于新闻与传播、民族学、社会学、历史学、人文艺术、政治学、情报学以及文学等社会科学研究,其中在新闻与传播学的研究增长最快,此外,从统计数据来看,民族学领域的学者更看重集体记忆。

关键词:集体记忆;社会研究;回顾与反思;哈布瓦赫

中图分类号:B842 文献标志码:A 文章编号:1674-8883(2021)02-0134-02

一、前言

近年来国内的集体记忆研究发展迅猛,甚至常常在大众媒体的报道中出现。尽管此前已有学者做过集體记忆研究综述,对集体记忆的理论描述已经较为充分,对国内集体记忆研究有较大的推动作用,但迄今为止我们对国内的集体记忆研究情况依旧没有清晰的认识和了解。此前有学者针对国外集体记忆研究情况做了CiteSpace的知识图谱分析,并且与国内的研究现状进行对比,指出了国内现有研究的不足以及学术影响力较小的问题。哈布瓦赫提出的集体记忆是具有社会学的想象力的典型概念[1],本文在国内集体记忆研究的回顾中进行详细阐述。

本文对21世纪以来国内核心期刊中与集体记忆相关的293篇文献进行收集与整理,回顾近20年集体记忆研究的发展情况,总结与反思国内学者在集体记忆研究中出现的问题,最后针对集体记忆研究提出几点认识与规范。

二、研究理论与方法

(一)研究基础

CSSCI(中文社会科学引文索引数据库),收录在CSSCI中的文献都有较高的水准和学术影响力,为本文筛选文献提供了良好的条件。本文通过输入关键词“集体记忆”,时段限制在2000—2019年,进行初次检索,得到相关文献共293篇,经过挑选,排除综述、会议等无效文章,最终获得有效论文263篇。

(二)理论与方法

本文使用263篇论文引证文献的资料,根据文献计量法并借助CiteSpace工具进行可视化分析,文献计量法认为被引次数越多的文献越重要(或关键),在CiteSpace可视化的知识图谱中也就越凸显。除此以外,本文根据论文发表期刊的相关学科进行归类,使用折线统计图呈现出发文数量与时间的关系图。

本文使用CtieSpace对中文数据进行格式转换后,在Time Slicing(时间选项)选择2000—2019年,时间间隔选择1年,Term Source(资料来源)区域全选,依次进行Reference(参考书目)和Keyword(关键词)的选择,分析方式选择g-index,k=25,点击GO,运行结束得到可视化知识网络。

三、集体记忆和社会研究

(一)追溯历史集体记忆

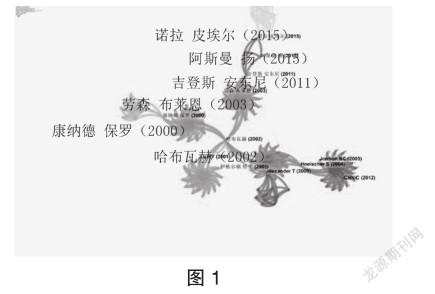

根据上述操作,得到图1所示的作者关系网络,显然,哈布瓦赫作为“集体记忆”这一概念的研究鼻祖,自然而然是学者们引用的中心,透过图谱可以发现,尽管大多数学者都是围绕哈布瓦赫研究集体记忆,但他们并没有被哈布瓦赫的思想限制,而是在前人的基础之上鲜明地提出了自己的观点,并且使集体记忆研究在多个领域发展。

追溯CSSCI收录的首篇集体记忆研究文献《法国史学的新发展》(沈坚)[2],作者认为国内史学研究者应注意当下法国史学的新视野——集体记忆史。但是根据记录,直至2007年CSSCI上才出现了第二篇有关集体记忆的历史研究,说明国内学者存在理论滞后的现象。例如2006年刘亚秋与王汉生的《一项关于知青集体记忆的研究》[3],建构了记忆的社会学研究范式,此后两年的记录也仅有一篇社会学的集体记忆研究,直到2010年刘亚秋又发表《从集体记忆到个体记忆——对社会记忆研究的一个反思》[4],此后的社会记忆研究才开始增加。

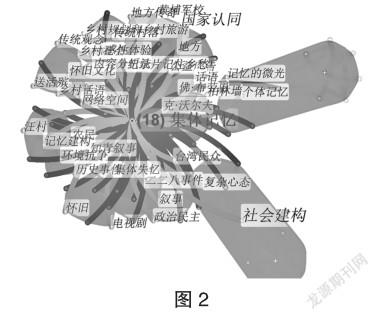

由此可见,国内集体记忆研究的确处于缓慢起步的过程,根据CiteSpace提取关键词与共引得到图2所示的知识图谱,从图中可以发现国内学者很容易将集体记忆与其关注的问题联系在一起讨论,体现了集体记忆的重要性与深刻性。然而,聚类也显示出大部分关键词扎堆的情况,如“乡村”“叙事”“怀旧”等。另外“个体记忆”“记忆的微光”“社会建构”则从其中分离出来形成分支,既是国内学者在集体记忆研究中的突破,也拓展了集体记忆研究的维度。

(二)集体记忆研究的现代意义

根据CSSCI数据库对文献的分类,归纳得出各学科领域发表文章的数量与年份的关系图表,发现新闻与传播学集体记忆研究在2014年出现高峰,此后的研究与其他学科几乎持平。追溯2014年新闻与传播学的11篇文章,发现新闻与传播学方面的学者试图通过集体记忆来解释某些传播现象,例如《作为社会史与新闻史双重叙事者的阐释社群——中国新闻界对孙志刚事件的集体记忆研究》[5]、《从‘谷歌效应’透视互联网对记忆的影响》[6]以及《互联网与集体记忆构建》[7]等,尤其在周海燕等人进行媒介记忆研究综述后,媒介记忆研究作为传播研究的新视野,在普通期刊上关于媒介记忆的文献数目远超核心期刊,一方面说明了学者在核心期刊发表文章后对该领域的学术影响力,另一方面时刻提醒我们检讨与反思集体记忆研究。

从方法论的角度看,无论如何,至今集体记忆仍没有一个较为确定的研究范式,说法不一,统观国内近20年的集体记忆研究,集体记忆似乎总是处在说不清道不明的状态。即使哈布瓦赫本人也没有给出一个具体的解释,只是认为个人与集体的关系之间有一种既有认知存在,暂且称之为“集体记忆”。至于往后一个世纪里集体记忆研究的延展、分化、跨学科,又在某种程度上引领着记忆研究。那么方法论者就有必要质疑关于集体记忆的一切思考。赖特·米尔斯则认为对方法论的过度阐释往往更容易导致科学的不可知论而非更深入的研究,马克斯·霍克海默也给出了引证:“如果每个思考必须暂时搁置,直至它得到完全确证,那就没有什么基本的思路看上去可行,我们将使自己局限于单纯的现象水平之上。”[1]

总而言之,社会科学家首要的政治与学术使命是搞清当代焦虑和淡漠的要素,根据以往的社会科学学术体系所引出的各种形态的特定思想或意象,我们得以重新观察世界,重新阐述观点。赖特·米尔斯几乎认为这就是社会学的想象力在发挥作用。本文基于对集体记忆研究的量化分析,实质是为了重提社会学的想象力,以及这种想象力对于从事社会研究工作的重要性。社会研究在任何时候都应该从当前社会迫切需要解决的问题出发,尽管分清方法和理论的实质和界限显得对科学研究的尤其严谨,但是如果一个社会研究脱离了社会实际上升到科学层次的理论,就失去了社会研究的意义。

(三)重“返”社会

前面已经提到了社会实际对于社会科学研究的意义,在此提出重“返”社会,包括以下几点见解:一是任何社会研究无论以何种方式进行,其得到的结论都应回到社会本身;二是社会学的两点要求“相关”与“因果”,对社会关系的感知将建立在社会学想象力的基础上;三是社会研究都具有一定的偏向性。重“返”社会不是否定此前社会研究的价值,恰恰相反,重“返”社会的意义正是建立在此前所有的研究成果之上才具有前进的动力。

四、结语

本文的文献计量分析仅涉及中文社会科学的核心期刊,从特殊到一般的演绎方式或许不能涵盖所有,但也证明了特殊中的典型,针对“集体记忆”这一概念,国内集体记忆研究的现状及发展脉络已经基本清晰。在集体记忆的政治学研究中,台湾学者更重视集体记忆与两岸关系的建构,集体记忆的民族学研究则着眼于集体记忆与少数民族文化的结合。

参考文献:

[1] [美]米尔斯.社会学的想象力[M].陈强,张永强,译.生活·读书·新知三联书店,2016:12,131.

[2] 沈坚.法国史学的新发展[J].史学理论研究,2000(03):76-89.

[3] 王汉生,刘亚秋.社会记忆及其建构一项关于知青集体记忆的研究[J].社会,2006(03):46-68+206.

[4] 刘亚秋.从集体记忆到个体记忆——对社会记忆研究的一个反思[J].社会,2010,30(05):217-242.

[5] 张志安,甘晨.作为社会史与新闻史双重叙事者的阐释社群——中国新闻界对孙志刚事件的集体记忆研究[J].新闻与传播研究,2014,21(01):55-77+127.

[6] 李明.從“谷歌效应”透视互联网对记忆的影响[J].国际新闻界,2014,36(05):21-32.

[7] 胡百精.互联网与集体记忆构建[J].中国高校社会科学,2014(03):98-106+159.

作者简介:胡林莉(1999—),女,广西贺州人,本科在读,研究方向:新闻传播类。