“走近苏东坡”专题教学

2021-09-10林洪涛

林洪涛

摘要:教育部在新版《普通高中语文课程标准》就明确的提出过“整本阅读”的学习任务群,也就必修和选修的覆盖内容提出了指导。人物传记是能够有效的引导学生参与“整本阅读”学习任务的有效素材,《苏东坡传》是当代文学大师林语堂所撰写的优秀人物传记作品,而苏东坡本人的诗词也是中学教育过程中必修的内容。通过《苏东坡传》的专题阅读教学活动,通过任务的方式引导学生自主参与阅读,再引领学生学会思辨阅读,对于学生对人物认知的深度,对传记文学理解的深度都有明显的帮助作用。

关键词:苏东坡;苏东坡传;林语堂;整本阅读

一、前言及分析

苏轼,字子瞻、和仲,号东坡居士,世称苏东坡;其不仅仅是宋代文学发展最高造诣的代表,同时在书法与绘画之成就,同样在文化发展的长河中,给人与无限思考的空间。“大家”之“大”就是在于给了后人更深地去学习,和“树人”的指引。虽不同学者对于东坡先生的评价不一,但不可否认的是,至今提及苏东坡,也总是能引起每个人的尊敬。在学习苏轼的诗词作品的过程中,如果能够辩证的去了解其人物形象,也能够便于学习者更好的在脑海中构建一个相对全面的视角,更深刻的理解作品。

在后人对苏东坡的评价中,最全面、深入的作品之一,莫过于林语堂先生的《苏东坡传》。当然,去评价一个故人,是极难面面俱到,调得众口适宜;因此,当代国学大师林语堂先生在一开始便为此作品立了一个基调,“以此为乐而已”。亦乐为乐,也是后人对东坡先生豁达开朗、天真浪漫无邪,又豪情万丈的认知基调。在高中语文新课标教学过程中,《赤壁赋》、《念奴娇·赤壁怀古》,和《定风波·莫听穿林打叶声》一直都是重要的苏轼作品学习内容,而通过设计专题学习林语堂先生的《苏东坡传》,不仅仅能够对苏轼诗词学习进行补充,也能够扩展学生阅读,提升理解诗词之能力。

学习专题的设计,是由浅入深,由易到难,引导为主的设计,而任务内容主要是引导阅读,自主阅读,结合必修内容中苏轼诗词进行思辨分析,再配合了部分课后写作任务。从苏轼的诗词开始,学生对苏轼诗词的由浅及深的理解,到刻画苏轼的人物形象;再加入不同文学大家对苏轼人物、作品的评价;而后是对《苏东坡传》具体内容的感悟分析。通过结构化的专题设计,来明确教学内容和任务内容。一方面是为了学生更好理解必修诗词内容,更重要的是另一方面引起学生的辩证性思考,勇于思考,表达,和总结。在两周的专题学习中,学生基本能够有目地完成任务内容,达成学习阅读目标。

笔者学历与笔力所限,在资料的查询、整理和准备的过程中存在不充分,对于苏东坡先生和林语堂先生的了解和理解也受视野所限,对教学内容的挖掘可能存在欠缺,仍然有诸多需要进一步学习和改进的地方,望教学过程的呈现能有所用,也引所思。

二、学习资源

高中语文必修苏轼诗词:《赤壁赋》、《念奴娇·赤壁怀古》,和《定风波·莫听穿林打叶声》。

拓展阅读的部分文章及其节选:林语堂《苏东坡传》(部分节选)、唐圭璋《词学论丛》(部分节选)、吴世昌《词林新话》(部分节选)等。

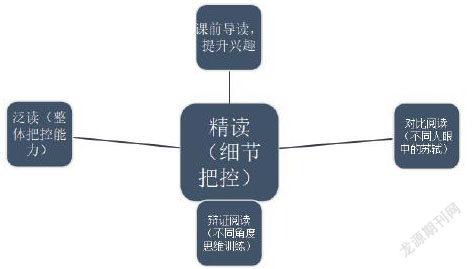

三、教学活动结构

四、教学过程

(一)对于文体的认知、初读与预习

首先需要引导学生对传记文学有初步的了解。传记文学与歷史的交融性,造就了传记文学的特点,一个好的传记文学作品不仅仅是能够让读者了解事实,把抽象的人或者事具象化,也是能够有效地发人省醒的艺术。《苏东坡传》是典型的人物传记文学,在保证真实性的情况下,加入了文化艺术的修饰,以及作者个人的理解,有助于学生从第三者的角度加深对苏东坡形象的认知。在课题教学开始前,就需要要求学生预习传记文学这一种文学作品类型,从以下几个方面:

1、传记有怎样的分类?(三种:自传、人物传记、评传)以及每一种分类的主要载体、内容有什么不同?

2、传记文学的写作特点?(如:必要的内容、叙述的方式和顺序、修饰的程度等)

3、初读《苏东坡传》后对作品文体特征的认知和评价?(纪实性、文学性、概括性、通俗性、褒贬的鲜明与客观性等)

(二)教学活动过程概述

环节一:以文会友,用故事和疑问引起阅读兴趣

1、提出问题让学生有兴趣进行传记整本阅读:如《念奴娇·赤壁怀古》以及《赤壁赋》等都是东坡先生在黄州所写下的经典,但其实他正是由于被人所陷,让皇帝贬谪其至黄州,在当时政治上不得意,生活也遇到困难之际,依旧有旷达的胸怀写下这些流传千古的作品。让学生了解他在遭遇挫折的情况下,依旧勇于去表达自己。再者,“贬至黄州”背后有人向皇帝“献媚”而去明里暗里打压苏东坡,这人是谁?用意何为?历史上沈括是当时的科学家也曾是苏东坡好友,但由于变法意见不合,苏东坡被贬至湖州,又因《湖州谢上表》被沈括“检举揭发”其中讥讽朝廷,不敬圣上最终贬至黄州。

2、任务提出:

第一,让学生去了解整个故事的来龙去脉,在课堂上讲述整个故事,欢迎学生再对故事进行自己理解的加工。

第二,让学生在阅读相关诗词,并初读《苏东坡传》后,来一个简短的辩论环节,你是否认为苏东坡的诗句中是在讥讽政权?

第三,认为不是讥讽政权的同学,再进一步讨论,假设身处当时的情景,你将如何为他进行辩护?

3、任务目的:在课题学习前、中过程,勾起学生阅读相关作品的兴趣,自主的想去阅读,又带着初步的任务去阅读。

环节二:泛读自读,整体感受

《苏东坡传》一共4卷28章,一周学生自读泛读,一天平均四章内容。在第一阶段的泛读中,主要需要对内容有整体的感受并配合一定的任务,学习把控节点关键信息,并能够自主的去探究部分额外的内容。

1、阅读任务:

第一,了解作者林语堂的信息,当堂分小组进行信息分享和总结,选取一位同学来对小组整合后的信息进行表述分享。

第二,在课前要求同学准备读书笔记,和提纲内容,在书中标出能够体现苏东坡形象的相关重点的关键词、句子,课中进行小组分享。

第三,在泛读了《苏东坡传》后你认为苏东坡的形象是怎样的?为什么?

第四,不同时期的苏东坡是否是一个不同的形象?你心中在那个时期的苏东坡给了你最深的映像?通过什么来佐证的?

第五,不同的章节,可以否自己进行一个划分,归纳整理。

2、提升任务:

首先,通过绘图的形式,在泛读之后对他身边重要的人物关系进行梳理,可以用树形图或事星形图来表述,在课中进行分享,还可以进行评选,每个小组选出组内较好的,在整个班级进行分享。

其次,尝试用一个横线图来初步的绘制苏东坡的人生轨迹。

再次,通过表格的形式梳理他官场生涯,包含:年龄、期限、年代、官职、地点,简要历史背景。

最后,针对初读后,提出一个问题,问题可以是关于《苏东坡传》或者关于苏轼本人的,同时也要准备好自己的答案,在课中小组讨论环节可以互相提问和讨论。

3、任务目的:

往往布置阅读任务,尤其是这样的整本传记阅读任务,学生很容易真的“泛泛而读”也不知道阅读的目的,甚至在阅读之后也对传记这一文体依旧没有什么明显的感受。所以在初步阅读任务的提出,就是为了先给予学生一个明确的阅读方向,了解作者,了解主人公,在阅读过程中有所收获,明白需要重点区抓一些什么节点内容。比如,通过分类整理和形象概括的任务,其实是在锻炼学生分析整合的能力;通过对人物生平的概括,尤其是采用画图的方式,其实就是锻炼了学生结构化阅读,概括整理的能力;最后,要求学生能够提出一个问题,并自己给出答案,是在训练学生的思维能力,反向思考的能力。

环节三:精读,探究细节

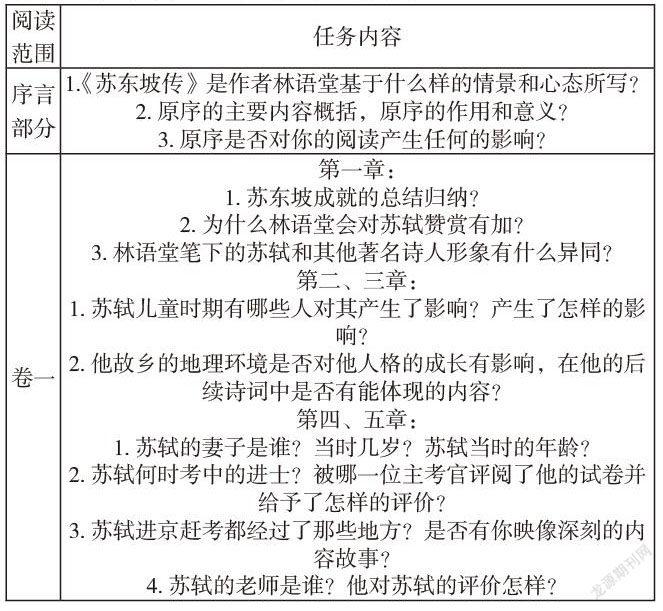

精读环节可以安排每天一个章节的阅读任务,对与内容细节的要求要提高,给出更多更为细节的内容要求,而具体的任务内容则可根据每卷来设置。

1、阅读任务:

通过了第一段泛读活动以后,引导进入第二阶段的精读,并把整个传记作品通过内容和任务生平的阶段进行划分,一共可以分为六个部分:原序部分、卷一(童年到青年)、卷二(壮年历练)、卷三(成熟老练)、卷四(流放生涯)、附录学习。任务内容举例如下表所示:

2、任务追踪:在传记整本阅读的扩展教学中,学生比较容易出现由于教师不追踪,任务不明确,就失去了阅读的兴趣,或者阅读没有效果的情况。因此针对每一个阅读任务环节均应该进行追踪。出去专题教学课时,在精读阶段,也应该每天课堂中3-5分钟提及阅读任务,追踪阅读任务,了解到学生平均阅读的进度,是否在完成任务的过程中存在困难和问题。可以使用阅读打卡表的形式,追踪学生的阅读情况,打卡表的形式可以如下所示:

这样一方面是追踪,一方面也能够让学生在整个专题学习之后来看一看自己所完成的学习内容,在每一阶段阅读,每一天的阅读中有什么收获,是否有变化,也是一种激励。这样的表格也能够应用到其他的专题教学过程中去。

環节四:思辨阅读,辩证思维的训练

1、提出问题:林语堂的《苏东坡传》在文学界一直存在一些反对的声音,就是很多人认为作品中过度的抬高了苏东坡的形象和地位,而明显的去贬低王安石的形象和地位,人为的制造了两人形象上的巨大差异。比如在作品中将王安石一派“变法派”官员斥为“小人”,而降苏轼等一众“反对派”官员皆树立成为了“君子”“伟人”的形象。“徒有基督救世之心,而无圆通机智处人治世之术。”也是讽刺王安石“空有理想不切实际”。虽然在历史上王安石与苏轼确实在变法之中“政见不合”,但是其实也相互包容,都是心怀国家的君子,那都是历史的佳话。在不同的学者眼中有不一样的苏东坡,有人对于他的评价包大于贬,而也有人对他的评价客观,提出了一些不同的声音。在一部传记作品中,对人物的评价出现了过分的倾斜,让学生思考,和对作品表达自己的看法。

2、布置任务:

第一,对以上提出的问题,写一个议论文,长度不限;或对整个课题学习后苏东坡的形象提出自己的思考。

第二,扩展阅读,深度阅读过去王安石的作品,从而辩证的看待《苏东坡传》,进行课堂讨论。

第三,有兴趣的同学可以结合翻译深度阅读《宋史 王安石传》,思考传记写作的特点、重点。

3、任务目的:通过课题的学习,引导学生进行拓展阅读,引起学生进行适当课外阅读的兴趣;其次也是加深学生对与人物传记这一文学载体的认知;最后就是需要适当提升学生辩证性思维能力,学着用不同的视角看待文学作品和历史人物。

参考文献:

[1]吴泓.专题百问:教学实施中的行与思[M].北京师范大学出版社,2015.

[2]中华人民共和国教育部.普通高中语文课程标准(2017 年版)[S].北京:人 民教育出版社,2018.

[3]倪岗.中学整本书阅读课程实施策略[M].北京:商务印书馆,2018.

[4]余党绪.切忌简单化,谨防复杂化,追求清晰化——高中整本书阅读教学的两个 误区及改进[J].语文教学通讯,2019(Z1):19-23.

[5]王忠慧,高晓.以人物传记阅读引领学生精神成长——兼谈基于语文体验性活 动链的阅读教学探索[J].中国教师,2019(01):68-69.

[6]张爱萍,何晶晶.钱氏导读法在整本书阅读教学中的运用——以《骆驼祥子》为 例[J].语文建设,2019(11):33-36.