现当代音乐家们的童年回忆系列之七

2021-09-10柳苏凌

柳苏凌

父母是孩子未来的第一设计人

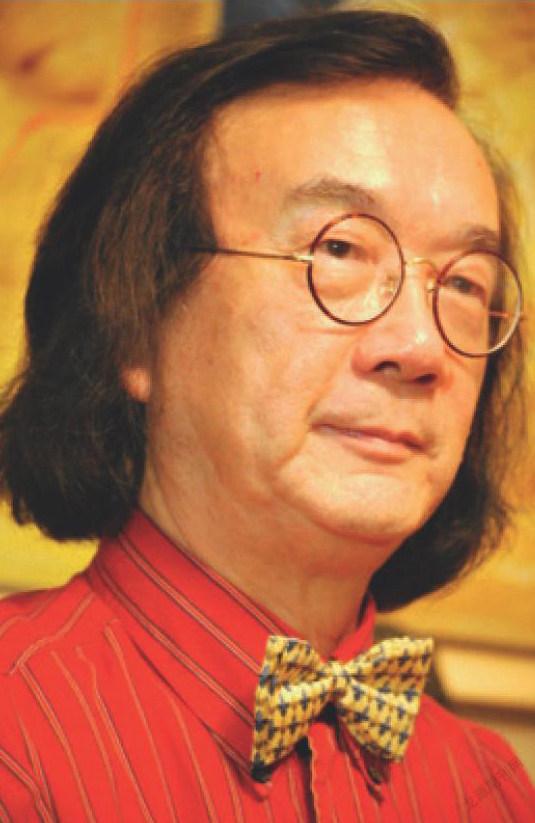

著名作曲家储望华先生与音乐的故事极为特别。他在考入中央音乐学院前没有学过任何一件乐器,只是凭借比较出众的歌唱才能成为了中央音乐学院少年班(今日附中)的学生,这个“白丁”学生当时已经12岁了。

他叙述说:“我小学毕业于北京宽街小学,在校期间指挥了学校合唱队参加了东城区小学歌咏比赛。1952年我小学毕业之后,便参加了中央音乐学院少年班(1956年改名为中央音乐学院附中)的考试。当时少年班在全国招生,在北京、上海、天津設立了3个考场,共有约一千人来报考,最后共录取了30名。与现在附中录取情况完全不同,当时被录取的同学绝大部分在音乐方面都是“白丁”,大部分都不会演奏任何乐器。我们一起考入的学生,只有四、五位同学能够弹奏《布格缪勒》或《小奏鸣曲》这类初级程度的钢琴曲,我只是凭着唱歌《歌唱祖国》和《贪污份子你睁开眼》两首群众歌曲,以及通过简单的音高、节奏测试,考上了少年班。我深深地记得我的主科钢琴启蒙老师是附中的陈文老师,她是从钢琴系刚毕业留校工作的青年教师,很有魅力,是个极有气质的人,她对我最大的帮助是启发和培养我的音乐感,这是基础中的基础,使我终生受用。”

经过两年的专业学习,储望华从一个“白丁儿”快速成长为可塑之才,不得不说他在音乐方面极有天赋。别看他起步晚,但良好的家庭文化氛围和家长的支持,都给了储望华自由发挥的空间,为他铺陈了一条成功的大道。

储望华说:“我父母都是高级知识分子,早年双双留学英国。但是家庭里并没有任何成员懂得音乐,甚至连音乐爱好者都谈不上。家庭里虽然不具备良好的音乐环境,但他们非常注重对文化修养和品行的培育。当他们看见报纸上刊登广告说少年班招生,毫不犹豫地让我去考试,不想我以3%的比例录取,便高高兴兴地把我送上了学习音乐的不归之路。”

他接着说:“我真是觉得自己走上了一条幸福之路、快乐之路,感恩音乐给我带来的一切。我对音乐的喜爱是发自内心的,每天从早到晚与音乐为伍为伴为友,听音乐弹钢琴是从来没有厌烦。特别是进入少年班,开始了音乐专业训练,又能和同学们一起分享,听到了过去不曾知道的欧洲经典音乐作品,接触到了巴赫、贝多芬、肖邦等如此之多的大音乐家的作品,真是使自己洞界大开,我由此进入了神奇美妙的音乐世界。当时最为兴奋的事,就是聆听欧美各国来访的音乐会或歌舞表演,每次演出仿佛都触及了我灵魂一般。直到今天,我都一直庆幸自己学习和从事了音乐,她给了我想要的生活,一次又一次给我带来了重大的机遇、挑战和幸福。”

都说人生要走多少步数也数不清,但是关键的就是几步,如果没有当时他父亲看到那则招生广告,如果父母没有从中看出储望华的音乐才华,也许中国钢琴发展历史中就不会有储望华这个名字,更不会有那些优秀的作品流传于世。

学音乐至关重要的是独立

金辉,小提琴演奏家、指挥家、教育家,现任中国音乐学院管弦系教授,弦乐教研室主任、硕士研究生导师、泰国吞武里大学博士生导师、朝鲜音乐家音乐研究会常务理事。

金辉5岁受父亲开蒙,从小就显示出了对音乐很大的兴趣。

个性率真的金辉,在学琴过程中经历过一段令人难忘的青春叛逆期。他说道:“我小学五年级考进中央音乐学院附小,那时候没有小四年级,小五是全校最小的。我们班里就10个孩子,大家来自五湖四海,老师管不过来,我有种强烈的‘被解放’的感觉。我那会儿就从一个乖孩子,突然开始拼命的玩儿,找尽一切机会,甚至不惜撒谎。有一天我下午有主课,但我跟同学约好下午要踢球,就在当时附中红楼外的小空地上。那时王振山老师是我的主课老师,我就让吕思清帮我说谎请假,因为他就在我后面上。吕思清见到王老师替我请假,说‘金辉发烧起不来了’。王老师一听就火冒三丈,他问吕思清说:‘金辉病了吗?真的吗?’吕思清忙说‘是啊’。王老师说‘胡说,我刚看到他在球场上踢球呢!’结果我俩都被王老师臭骂一顿。那时,王老师的严厉是学校出了名的,他叫王振山,学生都背地里叫他‘振山王’。直到我上了大学,个头儿比王老师还高好多了,还是挺惧怕王老师发火的。”

20岁前的金辉过着无忧无虑的生活,未来的远景似乎就在眼前。但她母亲的一个决定,让他的音乐之路有了更多的起伏和滋味。他说:“我生活的改变是突然的,当时我本身并不想出国,在中央音乐学院我的成绩还可以,比赛啊活动啊都会有我的身影。我是出国参加比赛的时候,母亲替我把学退了,突然让我出国留学。去就去吧,我还去错地方了。去了加拿大的魁北克法语区。我一下飞机就全听不懂,那时英语也不行,我的生活从云端一下跌倒了谷底,在机场呆了5个小时没人接,身上就500美金,是比赛的奖金,这500美金连买一张回国的机票都不够,那就呆着吧。”

“我在国外留学、生活了19年,在加拿大、美国都上过学,国内、外教学方式有很大差异,中国的老师会不厌其烦告诉自己的学生,不要犯这个问题,不要出那个错误。国外的老师一般只说三遍,讲第一遍是你不知道,讲第二遍就是你不想改,有惰性,再讲第三遍就表示你根本不想学了,学生只有三次犯错误的机会。而中国的学生讲多少次都不改。面对这样的学生,我的方式比较多,骂也是必要的。”金老师幽默的回答。

优秀的孩子都有共同的特质,独立性是共同的。不管是否学习音乐,良好的独立性才会让孩子拥有适应未来一切的可能。在学习音乐的道路上,恰恰能对独立性加以训练和提升。所以,孩子通过学习音乐首先收获的不是演奏什么音乐、唱什么歌,而是孩子的意志品质。

用鼓励和赞美挖掘浅能

王笑晗(原名王笑寒),博士,钢琴、作曲、指挥“三栖”艺术家,施坦威艺术家,施坦威荣誉教授。天津茱莉亚学院常驻教师,硕士生导师,预科钢琴学科主任。中国音乐学院特聘教授。新加坡国际钢琴比赛艺术总监,鲁宾斯坦国际青少年钢琴比赛艺术总监,美国洛杉矶国际夏季音乐学院艺术总监。悉尼国际钢琴比赛评委,柴可夫斯基国际青少年音乐比赛评委。

王笑晗首先提起了他的启蒙恩师——中央音乐学院资深钢琴教授金爱平。

上世纪80年代的中国,人民生活水平刚有了好转,王笑晗的爸爸便在免税商店为他买了一台“星海”钢琴。

王笑晗说道:“金老师对学生的爱心和责任,应该说是发挥到极致了,她真是用心去对待学生,这是我跟金老师学习最深刻的体会,一直影响到我现在的教学。金老师的鼓励和引导让我热爱音乐。金老师给我建立了很好的自信心,挖掘了我对音乐的感受,了解了各种音乐知识。尤其要提到,金老师的儿子武啦啦,他是一位录音师和唱片的收藏家,我下钢琴课就要跟他听唱片,他还会问我听完的感受,指导我如何听这些经典作品。在80年代,全国很少有人能像我这样有这么好的条件。就在金老师的家里,我接触了很多伟大的钢琴家,如鲁宾斯坦、霍洛维茨、古尔德等等。我清楚地记得我小时候最不喜欢听瓦格纳的音乐,听完感觉半条命就要沒了,很受不了。可以说,当时我对从古到今的大量的曲目都很熟悉,且不仅仅局限于钢琴曲,还有交响乐、歌剧以及室内乐等。”

“真的不要小看听唱片这个环节。我把在金老师家上课称为:一半钢琴课一半欣赏课。后来去德国留学时,我在音乐知识、音乐感悟和曲目熟悉度等方面是不输国外学生的,这个情况令国外的老师感到惊讶。和他们以往知道的中国人弹琴重技术,但音乐修养远远不够的情况大相径庭。”

在王笑晗学琴的道路上有过一段启迪思维的经历。她说道:“金老师由于身体原因,只能把我交给其他老师带,于是我有幸成为了国内著名钢琴教授李其芳老师的学生。李老师你知道吧,她可是耳朵不揉沙子,绝对一流的老师,并且有着自己特有的交流方式。你能想象我们之间的合作吧。”说完王笑晗微微一笑。

“任何一个瑕疵在李老师的耳朵里都是混不过去的,她对声音如此敏感,在教学上的严苛是出了名的。当时我15岁,正处在青春期,很难适应李老师那种教学。这中间我们还经历了一次到日本仙台的比赛,结果李老师对我的要求就更加严苛。我当时特别想不通,为什么同样一个地方,她这堂课和下堂课的要求总是不一样。我越是叛逆,她就越是严苛,我俩陷入了恶性循环。那么问题来了。当时我得了腱鞘炎,处于‘半残疾’状态,非常无助的时候,周广仁先生接纳了我。毕竟我当时算是比较有成绩的学生,大家都在拭目以待谁来接我这个烫手的山芋。周先生很怜惜我,在巨大的压力面前,她只是轻描淡写地一句‘毕竟只是个孩子嘛’。周先生以她温和的教学方式让我重拾信心,顺利度过了叛逆期。”

“周先生更多的是扮演了听众的角色。”王笑晗接着说道:“跟随周先生学习两年多时间,期间我们决定参加德国慕尼黑比赛。参赛的曲目都是我自己选的,准备这些曲目时,我更多的是通过听唱片,自己读资料等方式学习作品。周先生对我并不采取强压制,更多的是引导、鼓励和提醒,我慢慢找回了信心。我印象最深的是,当她带我去慕尼黑比赛时,她每一轮都会给我写一个小纸条。有的是对曲目的提醒,有的时候是鼓励的话。我印象最深的是: 集中精神想音乐。就这么简单。我在周先生的鼓励和引导下,在比赛中脱颖而出,成为黑马。就在这个比赛上,遇到了我的又一位恩师——阿里·瓦迪先生。周先生就向阿里·瓦迪先生推荐我,认为我可以早一点出国留学,提出让他来接我,当时我17岁。阿里·瓦迪先生说,让我第二年年满18岁时就可以来找他了。就这样,我开始了长达12年的留学生活。”

学琴的道路艰苦而曲折,不同性格的孩子就要用不同的方式。以启发和鼓励的方式,加以方法的诱导,让孩子在润物细无声中受到教育,这是教书育人者备受尊重的地方。