疫情民间影像的视觉文化转型研究

2021-09-10季芬芬

摘要:随着新兴媒体的勃兴,以影像为表意符号的视觉文化开始成为文化传播与交流的主要形态。在疫情暴发的特殊时期,民间影像通过网络、手机等大众媒介的传播,成为人们表达内心焦虑、获取外界消息和振奋人心的重要途径。其在视觉表达上表现出与时俱进的转型特征,主要表现为类型的多样化、对主流媒体求同存异、传播载体多元化三个方面。疫情民间影像在转型之中,为大众带来了更丰富的文化体验,满足了大众越来越多元化的审美需求,其影响力和价值也正在引发越来越多的关注与探讨。

关键词:视觉文化;民间影像;文化转型;文化传播

中图分类号:J905 文献标志码:A 文章编号:1674-8883(2021)04-0041-03

基金项目:本论文为2021年度云南省教育厅科学研究基金研究生项目成果,项目编号:2021Y521

在电影开始普及不久,电影理论家贝拉·巴拉兹就已经预言一个全球性的“视觉文化”的来临,在今天,他的预言已变成了事实。我们正在进入由语言主导到视觉文化主导的时代,20世纪90年代随着DV的普及,民间影像逐渐在大众中兴盛起来。民间影像的生产和传播权利也逐渐从精英阶层下放到普通百姓手中。民间影像是区别于主流影像、官方影像及商业影像的影像类型,迄今为止并未有较为清晰的概念界定。目前,引用较为广泛的是韩鸿教授对于民间影像的定义,他认为民间影像“从广义上讲,是指区别于体制内的国营电影厂、电视台,主要由民间影视机构和个人生产的影像,包括商业性影像与非商业性影像;从狭义上讲,是指非商业的由民众生产的个人影像”[1]。在新媒体语境下,这种界定仍有一定的适用性,但是在内涵上也有所拓展。民间不仅指大众本身,也是一种视角和立场,从内容上来说表达了大众的所思所想,从情感上来说,能够引起大众的情感共鸣。新冠肺炎疫情期间,由于上传短视频的平台众多,且视频上传者来自不同的地域,拥有不同的文化背景和专业知识,所以这些短视频之间呈现出较大的特色差异和不同的文化特征。本文所研究的民间影像是指由普通百姓制作的,不同于报纸、广播和官方网络媒体等主流媒体所编导的短视频作品。

一、多样化的疫情民间影像

数字技术的发展与运用大大强化了观众的参与能力,也成就了亨利·詹金斯所说的当代社会由消费文化向参与者文化的转型。到了数字化影像的新世纪,民间影像成为大众自我书写的“自来水笔”。人们不再局限于单一的创作题材或特殊人群,而是将镜头对准自己和身边的事,通过手机和摄影机记录那些或突发或新奇或动人的时刻。疫情期间,民间影像喷发式增长,无论是在引导社会舆论、传播防疫知识方面,还是在传递时事新闻和当地防疫情况方面,都发挥着不可小觑的作用。

手机、网络等大众媒体的盛行与普及使得往日的大众消费者纷纷转变为内容生产者和信息的发布者。正是因为自媒体的普及,以及短视频操作简单、具有大众效应,在内容生产模式中,用户生产内容逐渐显露出蓬勃发展之势。以B站为例,截至2020年8月31日,以“新冠病毒纪录片”为关键词在该站进行检索后筛选时长为10分钟以内的短视频,一共搜集到205个结果,再将其根据内容分类,可以看到图1所示结果。

据统计显示,在B站发布的205则疫情短视频中,官方影像包括新闻报道、公益广告和主流电影宣传片等的短视频一共有65则,占总视频量的32%,而多种类型的民间影像数量是官方影像的两倍多,共有140则,达到总视频数量的68%。从数量的对比中可以看出在重大新闻事件中,普通民众迫切的诉求心理以及惊人的创作力量。

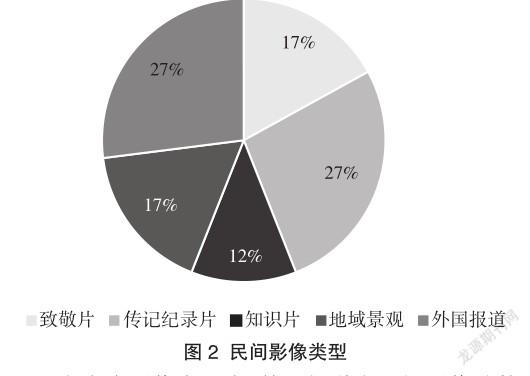

从民间影像的类型上看,在此次疫情期间,大众自制的短视频具有较多风格的样式,大致可以分为致敬片、传记纪录片、知识片、地域景观片以及外国报道五个大类,各类型占比如图2。其中,在140则民间影像短视频中,占比最高的是外国报道,共有37则,占总量的27%;其次是传记纪录片,共37则,占总量的27%;再次是致敬片和地域景观片,都是23则,各自占总量的17%;最后是知识片,有16则,占总量的12%。此外,民间影像的呈现风格也各具特色,有人物采访、动漫动画,还有音乐配画面的MV风格样式的短视频。

在众多影像类型中,外国报道在民间影像总数中占最大比重,这与新冠肺炎疫情在全世界大范围内暴发的全球事件密不可分。中外报道的相互关心与联系再一次表明在全球化的大趋势下,人类命运共同体的紧密性与关联性;传记纪录片主要是对个别群体或个人进行追踪报道的视频短片,其报道主要对象可分为市民、新冠肺炎患者、医护人员和志愿者四个主要群体。令人印象较为深刻的是一些UP主(视频上传者)精心制作的国内抗疫史短片,通过动画或混剪的方式,他们将抗疫过程中令人泪目的一幕幕场景重现在观众面前,用个人书写的方式将这场战“疫”转化为人民历史上的一页篇章。

在致敬片这一类短视频中,人们通过混剪拼贴各类新闻中的报道,向逆行的工作人员表示感谢。由于缺乏与前线工作人员沟通的机会,所以这类短视频大多采用煽情的音乐和文案,例如《不为谁而作的歌》以及拥有超高点击量的《万古生香·华夏医者》。而在知识片类型中,民间的科普防疫宣传视频虽然没有官方的权威性和公信力,但是形式各樣,有以动画片形式生动描述病毒进入人体、感染人体过程的动画视频,还有以小朋友为采访主体宣传新冠肺炎防疫知识的采访短片。这类短视频虽然没有权威的公众人物为代表,但是形式新颖且生活化,更容易在大众之间传播。最后一类地域景观片主要表现疫情期间各地城市与乡村的城市和街道景观,通过疫情前和疫情后繁华与萧条的城市环境对比,表达城市/乡村居民因疫情而生活失衡的焦虑感。

民间影像的多样化风格展示了视觉文化时代,普通大众影像意识的觉醒,多样化的审美需求与高昂的创作热情。其直观性也让人们摆脱各种成见,更加纯粹地欣赏短视频作品的内容,进行情感交流。这种直观是让我们处于影像之中的直观,正如海德格尔所描述的那样,影像在这里不是指简单的临摹式的描述,而是就某物来说,我们就在影像之中,我们就是这事物的一部分[2]。民间影像不仅成为了时代的记录者,也是大众自我书写的投影仪。

二、求同存异:对主流媒体的“背反”与皈依

根据约翰·B·汤普森的观点,意识形态完全可被定义为“为权利服务的意义”,因此对意识形态的研究要求我们的考察方式,不论是日常的语言表达还是复杂的图像和文本,意义都是通过各种符号形式来建构和传递的[3]。在民间影像出现之前,主流官方媒体通过新闻文字和图像符号占据意识形态的主导话语权利。作为民间意识形态代表的民间影像为主流意识形态增加了另一种视角,逐渐打破了官方媒体的话语垄断。

从定义上看,民间影像在立场上是与主流媒体相对立的一种影像类型。相对于主流媒体所宣扬的主流意识,民间影像在20世纪80年代更加注重对边缘群体进行肖像描写,因此出现了许多地下电影作品。这些民间影像的创作者在其作品中表现了人们对同性恋的歧视、底层劳动人民生活的心酸、妓女等特殊职业群体的生活状态,这些少见于主流媒体的表现形象成了民间影像的主要角色,可以看作是民间影像创作者对主流媒体的一次“背反”与抗议。这种对立导致民间影像成为地下文本,不为主流大众所知。

随着自媒体与传统媒体逐渐走向融合发展,自媒体在提高传统新闻媒体的内容影响力的同时,传统新闻媒体同样以其长久以来的公信力不断影响自媒体的内容生产方式。可以看见在重大危机面前,民间影像对主流媒体呈现出皈依的姿态,成为主流媒体发布时事新闻、传播正能量、破除谣言的巨大资源库。疫情期间,在B站上大量由个人发布的抗疫作品中,一定数量的UP主都在其作品开头混剪了许多新闻报道,将不同地方电视台的新闻报道拼贴在一起。这种将主流媒体报道与个人情感相结合的作品,显示了短视频与主流媒体的融合状态,并形成了个人与主流媒体的意识形态共建,是意识形态国家机器对个人“询唤”的结果。

主流媒体常以英雄叙事作为灾难报道的话语策略,塑造关于灾难的特定话语。在不同历史时期,灾难话语因具体社会情境而变化,与当时的社会主流话语形态有所勾连[4]。由于深受主流意识形态的影响,各类民间影像基本上都带有主流意识形态的烙印,他们在影片中大肆宣扬正能量,所有对疫情作出贡献的人在他们眼中都是“民族英雄”,包括外卖小哥、快递员、出租车司机、一线的医生和护士。尤其是对医生与护士致敬,在民间影像中占主流地位。与以往主流媒体所塑造的英雄神话不同的是,民间影像中的英雄形象并不代表官方利益与思想诉求,他们不再是一个个“真实与虚幻并存”的故事,而是来源于民间,服务民间的真实客体与精神寄托。

在这段疫情大规模暴发的特殊时期,无能为力的众多普通百姓只能寄希望于能与病毒相对抗的医护人员身上。在灾难报道中,对于英雄形象的宣扬往往能够起到暂时维护混乱的社会秩序、安定人心的作用。受这种主流价值观的影响,普通大众便在自己力所能及的范围内,通过动画或混剪新闻素材塑造自身心目中的英雄形象,通过对医护人员作用的放大与崇高形象的塑造,缓解疫情带来的焦虑,并满足自身“被拯救”的想象。这时,医护人员除了承担救人治病的职责之外,还成为化解病毒带给人们恐慌的一剂良药,由此,其带来的价值理性成为构建集体记忆精神的一种文化图腾,其自身成为向自然力斗争的“民族英雄”。格博纳的培植性理论强调电视在发挥文化一致化作用中的意义,并认为非群体化的影像生产与小众传播同样具有这种培植性。除了官方所塑造的主流英雄人物形象,民间通过拼贴、混剪等不同的剪辑制作手法所塑造的英雄群体,展现更多的是在日常生活语境下的形象,更加具有亲和力和感染力,朴实的文案,摒弃官方的腔调,直击普通人的心灵。

三、疫情民间影像视觉文本的传播载体多元化

根据第45次《中国互联网络发展状况统计报告》,截至2020年3月我国网民规模约为9.04亿。短视频用户规模为7.73亿,占网民整体的85.6%。随着网络的兴起,越来越多的短视频平台成为民间影像的传播载体。1964年,麦克卢汉曾提出一句名言:“媒介即信息。”虽然这句论断遭到许多学者的质疑与评判,但是在某种程度上,确实必须承认信息的载体会对信息意义有一定的影响。在新媒体蓬勃发展的数字化时代,各大短视频平台的出现,为民间影像的传播,尤其伴随着重大事件的发生,提供了广泛的传播媒介,新媒体的成功使用将一个地方性的现象转变成了一个世界性的值得共同关注的话题。

抖音自2016年上线以来,凭借其独特的魅力迅速成为备受欢迎的短视频平台。在此次抗疫中,抖音成为一大舆论阵地。疫情期间由于被困在家中,拍摄短视频成为了人们发泄情绪、娱乐自身的重要途径。2020年2月,在抖音官方发布的《抖音2020年春节数据报告》中显示:在春节期间,抖音上共有10.7万人发布了25.9万条视频记录自己在武汉的日常,全国各地的观众累积共观看了33亿次关于武汉生活的视频内容。抖音用户共搜索了4373万次和武汉疫情相关的内容,其中关键词包含“武汉冠状病毒最新通报”“武汉现状”“武汉疫情”等。数以万计的抖音网友在其平台上表达了对武汉人民的鼓励与支持,“武汉加油”成了抖音上最常见的祝福。除此之外,微博疫情大数据表明,截至2020年2月26日,微博上关于疫情的话题数已经达到20余万个,其中肺炎专区日均浏览用户7762万,累计曝光量328亿。微博热搜榜通过发布关于疫情的最新消息与用户形成良性互动,不仅为重要的话题提升热度,更使信息传播形成良性循环。为了更全面地反映疫情,微博开设了若干关于疫情的话题,例如“武汉日记”“一线战疫故事”“疫情生活”,纪录疫情期间人们的生活动态与抗疫故事。民间影像不仅成为科学信息来源,也成为人们抗疫的精神动力。而在B站上,截至2020年9月,关于疫情的民间影像占到了疫情短视频总量的68%。除了这几大社交媒体平台,微信、知乎等社交媒体也发布了不少大众自制的短视频,宣传疫情防控小知识或分享自己的家居生活。

除了传达方式的多元化,疫情期间的民间影像因接地气和大众化的娱乐内容,引起了广泛快速的传播。例如微博博主摸鱼能手邓大头在2020年1月24日发布的一则视频《姥爷:反正别传给我》,讲述了博主去拜访自家姥爷,却因为疫情被姥爷拒于门外的生活片段,等他下楼回家时,姥爷从窗口给他扔下了一个塑料袋,里面是一堆口罩和一个红包。视频虽然只有短短的1分24秒,却感动了无数的网友,获得了将近8000万的点击量。在抖音上,疫情期间网友们更是脑洞大开,突发奇想。在农村,大家穿着睡衣在室内打牌、在室外赶鸡赶鸭的画面令人啼笑皆非;在城市,困守家中的人们开始在室内进行“旅游”,大家纷纷晒出自己普通而又有趣的日常生活,引起无数网友评论与参与,营造了一场空前的网络狂欢奇观。

四、结语

马尔库塞认为在文化工业帮助下创造出来的社会是单向度的,但随着网络和科技的发展,摄影机不再成为记录生活的唯一“自来水笔”,手机、DV和单反都能成为普通大众描绘、记录生活的媒介工具。新传播技术和新媒介正在改变大众传播原先作为大范围、单向、中央—边缘传输或发布的方式。疫情期间的民间影像凭借内容的丰富性与多样化,不仅将宏观叙事解构为个人化的影像叙事,将公共意识形态转化为个人话语媒介,还向大众表达了保护生态、共建人类命运共同体等多元价值观念。疫情民间影像不仅在呈现风格上表现出多样化的发展趋势,其文化内涵也在不断延伸与扩展。相信在未来的数字革命中,民间影像凭借其独特的魅力与价值,会在视觉文化的发展浪潮中发挥更大的影响力。

参考文献:

[1] 韩鸿.中国大众影像生产研究[D].四川大学,2004.

[2] 张骋.从影像意识重新理解视觉文化:基于现象学视角的分析[J].思想战线,2020,46(06):131-138.

[3] 汤普森.意识形态与当代文化[M].译林出版社,1994:7.

[4] 付晓晓.灾难报道的英雄叙事——以《人民日报》为例对不同历史时期灾难话语的分析[J].新聞世界,2014(07):266-269.

作者简介:季芬芬(1996—),女,浙江丽水人,硕士在读,研究方向:戏剧与影视学。