从这里出发去“赶考”

2021-09-10姚远

姚远

一百年前,在民国出版的地图上,是找不到西柏坡的。

滹沱河从五台山流向太行山,顺着地势起伏一路奔涌向东,汇入海河。西柏坡村恰好分布在滹沱河冲破太行山口的北岸,一个马蹄形的山湾里。

“太偏了”,任何一个希望亲眼来这里看看的人都会在路途上发出如此感叹。公车从平山縣城出发,绕着山路摇摇晃晃地爬上爬下,经停数个村落,约一个小时后,终于抵达山脚下。

像西柏坡这样的小村庄,光是平山县就有六七百个,看似隐蔽、偏僻,平平无奇。

抗战初期,聂荣臻率部发现了这里。他在回忆录里描述,“当我们冲破敌人的最后一道封锁线,走上东、西黄泥的大山,放眼望去—嘿!滹沱河两岸的稻谷一片金黄,在微风中翻着波浪。我对他们说:‘你们看,这真是晋察冀边区的乌克兰啊。’”

乌克兰地理位置险要,自然条件优越,素有“欧洲粮仓”之美称。西柏坡一带同样如此,它毗邻太行山,向东是一马平川的华北平原,历史上曾是南北争纷的古战场;滹沱河沿岸的滩淤地,则是稻麦生长的天然良田,物产富足。

再加之隐蔽性。临近山区,西柏坡的房舍不像平原上的村落那样集中,而是沿着山脚分布,“像敌机轰炸时紧急疏散开的士兵”。

在聂荣臻的建议下,1947年,刘少奇、朱德率领中央工委进入了西柏坡。1948年5月,毛泽东率党中央机关、人民解放军总部到达西柏坡。胡乔木回忆,那时,中央机关各部、委、局,加上警卫部队,分布在平山县100多个村子,共有一万多人。

从此,西柏坡成为了中国革命的又一个圣地。

中国共产党从这里走向北平去执政,中国历史从这里转入新方向。

山村里的会议

西柏坡中共中央旧址。如果不是房舍门口红色标志牌印着一个个如雷贯耳的名字,这些建筑看起来和普通的北方民宅基本无二。平顶、木门,灰黄色的泥墙,朴素至极。

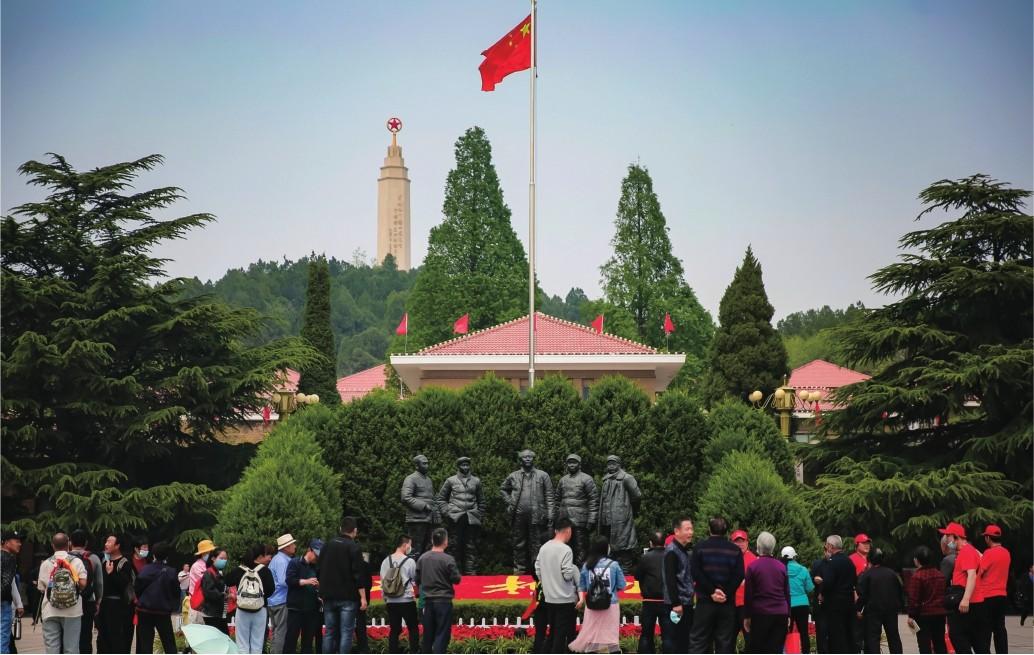

游客们操着天南海北的口音三两成群地穿过院落,不少老人戴着五星帽,穿着旧军装,在与伟人故居合影时难掩激动与崇敬之情。

如今人们前来游览的圣地,已不是当初农村指挥所原址。1959年7月,为支持岗南水库的修建,中共中央原址被淹没在不远处的浩渺烟波之中。1970年,在原址北部500米,海拔高于原址57米处,修复团队还原重建了中共中央大院,除房舍外,还人工修筑出一个与原柏坡岭相似的山头。

当然,重建的旧址并不完全如旧。新修建的房舍内里用上了钢筋水泥土,一些普通的营房、厕所、猪圈也没有复原。人们如今看到的旧址,比当年更加坚固、整洁。

大院里,七届二中全会旧址是最受欢迎的参观地之一。这栋建筑,当年是工委自己搭建起来的,房梁、门窗和打地基的青石板,都从附近山上就地取材,原本是大灶食堂,后被布置成会场。

说是大院里面积最大的房子,实际上也不大,不过112平方米,对于当年65位参会者而言,想必不免觉得拥挤。

不仅是这个会场,整个大院都因为会议的筹备与召开变得紧张起来。

1949年3月1日,分散在东北、华北战场的中央委员陆续到达西柏坡,对当时的中共中央办公室主任杨尚昆而言,与久未谋面的亲密战友重逢自然喜悦,另一方面,这座仅有十几间平房的院落从未如此繁忙拥挤,住房安排,成为亟待解决的难题。

朱德的卧室里住进了从东北赶来的王稼祥朱仲丽夫妇,办公室和会客室也都住了人,朱德康克清夫妇二人只好在卧室另一侧架起床板,凑合过夜。杨尚昆把自己的住房让了出来,和其他工作人员去老乡家挤着睡。

还有安全保卫工作。胜利近在咫尺,但在百里之外,还有国民党军队残余活动。杨尚昆专门从东北野战军总部调来4门高射炮、2门高射机枪,设在西柏坡附近的山头上,以应对可能出现的“空中打击”。

终于到了那一天。3月5日,下午三点,代表们穿着粗布棉衣迈入会场。会务安排所用的物品,大多是从刚刚解放的石家庄运来的,主席台桌子上平铺着一张虎皮,是林彪带来的东北野战军的战利品。会议期间,毛泽东始终坐在这张铺了虎皮的长条桌旁。

靠近主席台的会场前排,有四个沙发,分别是朱德、刘少奇、周恩来和任弼时的固定座位。后排的条凳、木椅则不固定位置,与会者来得早往前坐,来得晚往后坐,座位不够,有的人自己从住处带了椅子,散会后再搬回去。

“中国共产党在经历28年奋斗之后,于建国前夕召开的这个会议,就像这小山村一样的平凡、朴素。” 前西柏坡纪念馆馆长张志平如此记录。

会前,发生了一个“小插曲”。

杨尚昆回忆,最初,会场正面悬挂着的是毛泽东主席和朱德总司令的画像。毛泽东一步入会场,看见这画像,便提出批评,说:“开会不要挂我们的像,这样不好,应该挂马、恩、列、斯的照片。”于是,第二天挂上了四位国际伟人像,可大家议论纷纷,又将毛主席和朱总司令的像挂在两旁,结果再次受到毛泽东的严厉批评。

这被转化为会议成果之一。在毛泽东的提议下,七届二中全会作出了六条规定:禁止给领导人祝寿;不送礼;少敬酒;少拍掌;禁止用党的领导者的名字做地名、街名和企业的名字;不要把中国同志同马恩列斯平列,禁止歌功颂德现象。

毛泽东在会议报告中告诫全党,“因为胜利,党内的骄傲情绪,以功臣自居的情绪,停顿起来不求进步的情绪,贪图享乐不愿再过艰苦生活的情绪,可能生长。因为胜利,人民感谢我们,资产阶级也会出来捧场……资产阶级的捧场可能征服我们队伍中的意志薄弱者。”

在报告最后,他郑重地提出,“务必使同志们继续地保持谦虚、谨慎、不骄、不躁的作风,务必使同志们继续地保持艰苦奋斗的作风。”

“两个务必”,寥寥数语,表达出对即将诞生的新政权如何实现长治久安的深刻忧思。在西柏坡土坯房里的共产党人,已经做好了准备,迎接新的考验。

毛泽东精通历史,深谙“盛衰周期律”的历史规律,从延安时期便开始思考这一难题。

当时,为反驳蒋介石《中国之命运》一书中对明朝灭亡的解读,1944年3月19日,《新华日报》刊登了郭沫若撰写的《甲申三百年祭》一文。郭沫若引经据典,以详实可考的历史事实论证,明朝灭亡的根本原因并非蒋书所述的“党派倾轧”“流寇横行”,而是明室的专制和政治的腐败,最终官逼民反,让外族得以乘虚而入。

毛泽东读罢,非常重视此文,将其列为延安整风的文件之一,要求各解放区阅读学习。

1949年3月23日,“进京赶考”的那天早上,毛泽东发出告诫:“我们绝不做李自成,我们都要考个好成绩。”

从此之后,至少在建国之初的几年,毛泽东多次提到“绝不做李自成”。1950年3月1日,访问苏联结束回北京的路上,他对东北地区的干部谈话时说:“这次我和恩来同志路过东北……发现浪费太大。我在哈尔滨提过不要大吃大喝,到沈阳一看比哈尔滨还厉害。我和恩来不是为了吃喝,搞那么丰盛干什么?你们要做刘宗敏,我可不想当李自成啊!”

历史证明,毛泽东的忧虑确实发生了。进城执政之后,一部分党政国家机关工作人员腐化的速度超乎想象。

从建国之初的全国范围内的“三反”运动和打“虎”战役就可以看出这一点。1952年10月18日,中央批转的《关于结束“三反”运动和处理遗留问题的报告》中称,全国县以上党政机关(军队除外)参加“三反”运动总人数380万6千余人,共查出贪污分子和犯贪污错误的120万3千余人,占总人数31.4%。其中,共产党员19万6千余人,占贪污总人数的16.3%。

其中,最为“著名”的当然就是刘青山、张子善大案。

刘、张的腐败,同时暴露出当时“机关生产”的弊病。“机关生产”诞生于战争年代,在较为偏僻的根据地环境里,为支持长期战争,党政军组织普遍亲自参与生产活动,以保证粮食、经费的自给自足。建国初,财政周转较为困难,它被作为一个过渡性对策延续下来。

本意是为缓解财政压力,适当改善机关干部生活。然而,在实践中,“机关生产存在着严重的无政府状态……不少已化为违法营私的‘防空洞’和铺张浪费的‘挡箭牌’”。在成为执政党、“坐天下”之后,“机关生产”的弊病也随之放大。

刘青山、张子善被判处死刑之后一个月,政务院发布《关于统一处理机关生产的决定》,要求登记和清理所有机关生产,并将各级各部门、各单位累积的现金和物资全部归公造册。

这里同样也有一个“插曲”。

在被捕前,刘青山曾以中国青年农民代表的身份参加世界和平友好理事大会,《人民日报》作了报道。不久后,《人民日报》又刊登了他被处决的信息。当时,报社领导有所顾虑,向上请示,要不要将“青”写作“清”,以掩人耳目。

毛泽东干脆地否定了这一提议:“不行!你这个三点水不能加。我们就是要向国内外广泛宣布,我们枪毙的这个刘青山,就是参加国际会议的那个刘青山,是不要水分的刘青山。”

两声枪响,呼应着三年前在西柏坡村立下的誓言。

在中共七届二中全会上,毛泽东提出,要将党的工作重心由乡村转移到城市。

前方捷报频频传来,如何接收城市、管理城市,如何让城市恢复和发展生产,成为中国共产党的“陌生工作”之一。

石家庄,成了城市管理的“试验田”。

1947年11月12日,石家庄解放,这是第一个被解放的较大城市,也是中国共产党建立的第一个城市政权。

原本预计需要2个月的石家庄战役,仅仅持续了6天。胜利来得如此迅速,让即将进入城市工作,但还没有周全计划的干部们措手不及。

接管者的匆忙与青涩,让混乱不可抑止地在石家庄城里蔓延开来。

战斗结束当天,城内物资便遭各方抢夺。大兴纺织厂的1642捆洋布,物资管理委员会只接收了560捆,其余被抢。皮棉2307包,棉纱1918包半,线毯42包,全被付之一炬。山西实物准备库的270坛盐酸,一部分被打碎,一部分被抢走,还有粮食、机械、煤炭,各中小工商户的物资损失,难以数计。

一万余来自周围各解放区的采办与搜集物资人员拥入石家庄,利用商民怕斗怕分的弱点,低价购买物资。《解放石家庄》一书中记载,“运输队人员拆走汽车轮子,工厂人员搬走机器或零件,机关商店人员抢购大批货物。”

1948年2月19日,中央工委下发《中央工委关于收复石家庄的城市工作經验》,其中就提到,鉴于收复张家口时的经验,这次进攻石家庄以前及攻入城市的过程中,训令部队及民兵的干部,注意保护机器、物资及一切建筑物,不准破坏,不准自由抓取物资,因此部队进城的秩序是比较好的。但这种训令只有干部知道,而未向士兵进行教育,仍有不少士兵鼓动城市贫民去搬取物资。先是搬取公用物资,后来就抢劫私人财物,很久还不能停止,后来实行戒严、断绝交通,并枪决了数人才停止下来。幸而机器未受破坏,重要仓库保存。

农村的反封建清算斗争也延伸至城市里,令工商业户恐慌不已。大部分店主与地主富农有关联,听闻共产党接管城市后,自觉大祸临头,于是纷纷出走藏匿。当时,全市2270户商号,开门的仅893户,繁华地段南大街的商号几乎全部关门停业。

还有一些农村出身的干部,对城市工人的理解存在偏差。任弼时在七届二中全会上的发言中就提到,农村出身的干部认为,工人为敌人造枪炮,是帮助敌人打自己的。一些工人加入过国民党,有的干部不加分析他们是否是被迫谋生而作此选择,一竿子打死,甚至号召要“挖蒋根”,将工人都登记为国民党。

1948年至1949年2月,从石家庄调出的干部约144人,他们被输送往不同城市,将石家庄的经验带向全国各地。

眼见事态愈发混乱,12月7日,中共石家庄市委召开会议,传达了刘少奇对石家庄工作的指示:“我们在城市不是打倒工商业,而是采取恢复与保护工商业的政策。”最初一个月的混乱,让工作班子痛定思痛,吸取教训。石家庄的新管理者们立即行动,采取了一系列措施。

首先,对广大党员干部进行教育,明确保护与发展民族工商业的政策。其次,对贫苦群众及工商业者反复进行政策宣传,严禁任何人侵犯工商业的合法财产,废除敌伪时期一切苛捐杂税,稳定住工商业者的情绪,鼓励其正常经营。

以大兴纱厂为例,它曾是个拥有近千名职工、有万余枚纱锭的纺织大厂。石家庄解放初期,部分管理层人员害怕被清算,携带资产逃跑,机械厂房也遭敌机轰炸后损坏,一度无法继续生产。石家庄政府接管纱厂后,坚决落实工商业政策,特意请回了逃跑人员,给予支持。

为纠正进城初期发生的“左”的错误,1948年4月,市委开展了第一次整风运动,其中规定了六条纪律,内容十分详尽具体:不白看戏;不明背着枪去公共场所;对花红柳绿的男女装束不干涉、不议论;对拉洋车的工人不准评论和瞪眼看;入城干部要和工人、市民广交朋友;严格遵守三大纪律、八项注意。

经过一年的建设,石家庄成为一座活跃忙碌的工商业城市。据1948年11月28日的《人民日报》报道,国民党时期,石家庄工业725家,商业1571户,而如今,工业已有1396家,商业2136户。生活步入正轨,生产欣欣向荣。

中央工委总结了收复石家庄城市工作管理中的经验,这份经验,被后来的城市管理者们广泛学习、借鉴。因此,之后的沈阳、北平、天津等等,“一个城市比一个城市接收得好”,“几乎做到尽善尽美的程度”。

作为样本的石家庄,还培养了一批富有实践经验的城市工作干部。1948年至1949年2月,从石家庄调出的干部约144人,他们被输送往不同城市,将石家庄的经验带向全国各地。

如今,從石家庄市区前往西柏坡村,一个是“开国第一城”,一个是“最后的农村指挥所”,大约需要花2个小时的车程。这短短的2小时是物理时间意义上的,但在党的历史上有着非同寻常的含义。