基于“综合视野”的高中英语语篇研读活动设计策略

2021-09-10徐丹婷

徐丹婷

在中学英语阅读教学中,内容、思维、语言三个变量本质上是一个问题的不同侧面。阅读文本内容加工是一切阅读教学的根本,内容加工的深度和广度即思维的深度和广度。语言是内容的表征,也是表达理解和思维的载体。阅读有法——阅读策略必定伴随阅读的过程,但是即使是阅读同一个文本内容,不同的人可能会使用不同的阅读策略和方法。这便是“英语阅读教学的‘综合视野’”。这一理论强调在阅读教学中,教师要设计相关教学活动让学生有机会“体验阅读过程,感受策略运用”,强调“所有读者为内容而读,教师为思维而教,学生为语言而学”,并以“综合而有侧重”为原则开展教学活动的设计。“综合”是本质,是常态;“侧重”是活动的显性目标。在阅读课堂教学中,每个教学活动必定有侧重点作为其学习活动的显性目标。换言之,每节课都可以以其中一个变量为主线推进。

本期“特别关注”栏目,以“基于‘综合视野’的英语阅读教学改进:内容视角”为话题,从文本内容加工的视角,围绕主题意义探究,探讨阅读课堂教学活动的设计与实施策略。以文本内容加工为主线的教学活动设计离不开对语篇类型的考量,教师要分析语篇主题构建及传递方式,创设情境,引导学生深度加工文本内容,回应所读迁移情境,思考和评价文本内容,并用“新、旧语言”表达新的思想,实现从理解到应用,再到迁移创新的思维发展过程。

(特约主持:葛炳芳)

摘 要:英语阅读课堂教学必须紧紧围绕文本内容的加工设计活动。文本内容加工本质上就是思维活动,而这个过程中的理解与表达,就是语言学习和策略运用的过程。基于“综合视野”的高中英語语篇研读活动设计,要关注语篇类型,分析语篇主题构建及传递方式,深度加工文本内容(如评判作者观点及手法),回应所读迁移情境。

关键词:高中英语阅读教学;综合视野;语篇研读;教学活动设计策略

一、引言

阅读是高中英语教学的主阵地。在阅读教学中,内容、语言与思维密不可分。语言既是文化的载体,也是思维的工具。语言能力的提高应与思维品质发展和文化意识形成同步。英语阅读教学“综合视野”的理论,以“为内容而读,为思维而教,为语言而学”和“体验阅读过程,感受策略运用”为核心理念,强调阅读课堂教学是一个综合而有侧重的过程[1]18。中学英语教学的目的是培养阅读策略和语感,特别是培养学生在阅读过程中获取和处理信息的能力[2]。中学英语阅读教学要充分关注对教学材料的解读,在解构语篇的基础上构建学生的学习。基于“综合视野”的高中英语语篇研读,以“四构文本”即初构、建构、重构和创构文本[1]39为基本形态,设计相应的高中英语阅读课堂教学活动,使英语阅读课紧紧围绕文本的研读探究主题意义、体验和发展阅读策略,同时学习语言、发展思维。从这个意义上讲,高中英语阅读课上,教师应基于文本内容,把文本内容、思维训练、语言学习有机整合起来,从而使真实的语篇阅读生成实在的素养[3]54。

事实上,深入研读语篇,开展高效的阅读教学承载着促进学生语言和思维共同发展的任务。这已经成为中学英语教学实践的共识。围绕文本内容加工开展阅读教学,有利于教师强化“语境意识”和“目标意识”[4],重视语篇本身的功能意义及语篇知识对语篇分析的指导作用,避免因“信息梳理与语言学习分离”的思维定式导致的内容的加工与承载相关信息的语言及思维等要素剥离[1]2-3,激发学生的阅读动机,破解学习碎片化、语言与思维割裂等难题。

本文以人教版普通高中教科书《英语》必修二Unit 1 Cultural Heritage中的阅读文本“From problems to solutions”为例,探讨在高中英语阅读教学中把握语篇核心知识,基于语篇、深入语篇、超越语篇,通过文本内容的解读,把运用阅读策略、提高语言与思维能力、提升文化意识的目标有效落实到阅读教学的设计与实践中。

二、基于语篇研读的高中英语阅读教学策略

(一)阅读教学“综合视野”下的目标设定

教师应该从语篇的角度和高度来开展阅读教学。文本的内容、语言与思维相辅相成,目标设定的关键点之一在于语篇研读,信息处理的深度和广度决定了语言及思维能力发展的高度。

“From problems to solutions”一文主要以在修建阿斯旺大坝的过程中,文化遗产保护所面临的挑战与问题和解决这些问题的过程与方法为例,说明很棘手的问题有时候能带来“伟大的”解决方案。学生通过阅读,不仅可以了解文化遗产保护过程中问题的复杂性和艰巨性,重视文化遗产保护与社会经济发展的平衡与协调关系,而且也能认识到文化遗产保护需要世界各国和全社会的共同努力,从而进一步思考自己在生活中如何切实参与到文化遗产保护的行动中。

在理解了语篇意义和价值,整理了阅读活动及与其相对应的思维表现的基础上,笔者以布鲁姆的教育目标分类学[5]中认知水平的六个层级“记忆、理解、运用、分析、评价、创造”作为理论指导,结合文本信息处理的四个层次(字面理解层次,即通过理解词句获得的语篇信息;推断性理解层次,即根据自身的经验知识推断语篇中未直接呈现的信息及逻辑;评价性、欣赏性理解层次,即将所获信息与自身知识与价值观进行比较,评判其真实性与合理性,并与某些信息与观点产生共鸣;读后的迁移运用,即利用所学知识来解决生活中的实际问题[6])设定了阅读课的四个目标(需要2个课时完成):

(1)提取关于文物保护的问题产生及问题解决等关键信息,理解文体和文本核心观点。

(2)分析语篇整体构建及段落信息传递方式,利用关键词及图表呈现结构信息链,建立整体语篇概念,梳理修建阿斯旺大坝时文物搬迁这一事件。

(3)理解语篇意义及评价作者的写作目的和写作手法,培养质疑、区分、评判等评判性思维能力。

(4)开展读后模仿、迁移、运用等活动,探讨中国文化遗产保护中的成功案例。

(二)基于文本内容加工的教学活动设计策略

基于文本内容加工的教学活动,在设计上既要体现阅读教学的“综合视野”,也要体现语篇研读理解的不同思维层次。

1.观察文章标题及图片,预测语篇类型

不同类型的语篇可以实现不同的交际功能。语篇的主题和内容有异,文章的体裁有别,不同体裁语篇的结构多种多样。文本的标题就是题眼[7],文章配图常与主题内容相关,观察和分析文章的标题及配图可以预测语篇类型,有助于提取文章的主旨,预测语篇内容和把握语篇结构。

笔者根据文章的标题和配图,提出以下问题:

What are the key words in the title? What can you find special in the two pictures? Based on them, what do you predict the author will introduce in the text?

这是引导学生依托标题核心词及配图信息,准确预测语篇主要内容。学生得出标题中的关键词为“problems”和“solutions”,并观察两张阿布辛贝神庙(Abu Simbel Temple)中巨石雕刻分解前及重组后的图片,不仅预测这是一篇描写如何保护文物的记叙文,还大致推断这是一项伟大而艰巨的工程。有了这样的预测,学生不仅学习欲望会更加强烈,而且阅读的方向也会非常明确。

紧接着,笔者补充一些阿斯旺大坝和阿布辛贝神庙的图片,并追问学生:

What problems will face the cultural heritage? Why do these problems arise? How do you think people can solve these problems?

这是引导学生思考文物保护问题产生的原因及可能的解决方案。学生说出了一些关键词,如“damage”“destroy”“give way to”“move toward”“protect”“limit”“preserve”等。笔者在黑板上书写(如图1):

Progress & Cultural Heritage:Problems → Solutions

Destroy ? Preserve

在问题的驱动下,学生会进一步预测语篇的组织结构和逻辑。这不仅能激活学生的已有认知经验及語言储备,而且能激发学生的主动思维,从而使阅读成为一种自主的学习行为。

2.分析语篇主题构建及传递方式

文本的初构与解构阶段,均是语言输入的阶段。前者需要学生感知文本话题,激活认知图示,运用一定的阅读策略提取文本表层信息并进行初次加工;后者需要学生在加工表层信息的基础上对相关信息进行整合和阐释[1]39。这体现在实际阅读教学中,尤其要引导学生多角度分析语篇的主题构建及传递方式,进而发展学生比较分辨、分析综合和抽象概括等逻辑性思维能力。

(1)立足语篇整体格局,理清文体框架。

在理解文本表层信息阶段,教师需重点解读文本直接陈述的重要的基本信息[3]12,帮助学生理清语篇的框架,知晓文章的概貌。

例如,为了帮助学生掌握语篇结构,笔者针对本篇叙事类文章的特点,指导学生快速浏览文本的每一个段落,并提问:

What is the topic sentence in each paragraph? What are the key words in each paragraph? How can we divide the text into three parts?

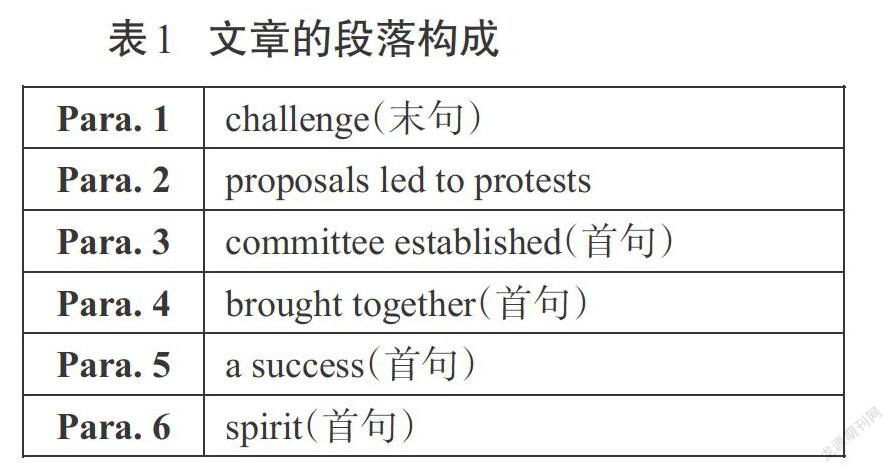

三个问题层层递进,环环相扣。学生先通读各段,画出主旨句,并基于此提炼出浓缩段落内容的关键词(见表1),培养高度概括的思维。

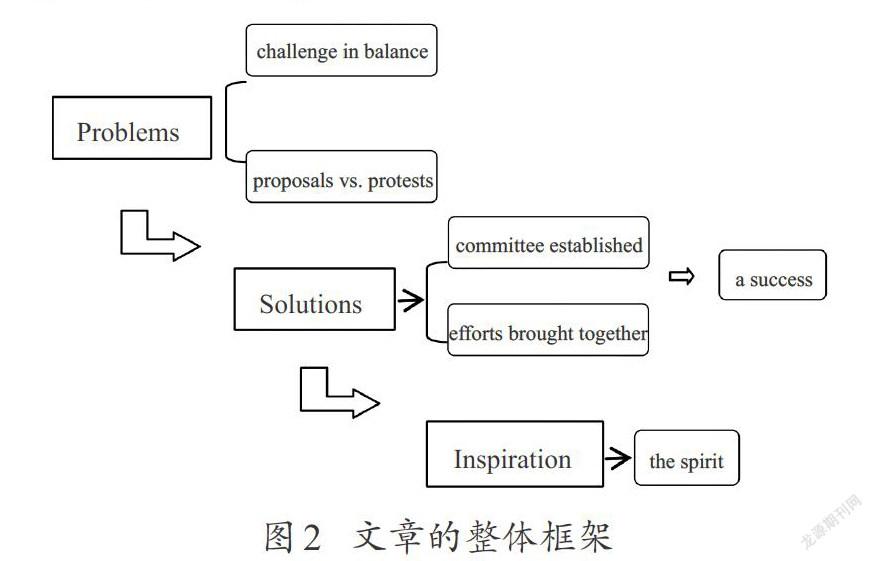

归纳了每一段大意,并提炼出关键词之后,学生联系标题“From problems to solutions”,可以将文章划分成三个大段,并提炼出大意。为进一步理清语篇的整体结构,笔者要求学生构建体现篇章结构的思维导图(见图2),在获取表层信息的同时进一步发展学生的抽象概括思维能力。

总之,明晰的语篇框架结构的解读不但能培养学生学会“自上而下”的阅读策略,实现阅读中从整体结构到具体内容的把握和理解[8],而且使学生能通过分析、提取每个段落的中心意思把握叙事类文本完整的语篇布局,理清各个段落之间的关联,准确提炼出文章的主题,并利用思维导图的形式清晰地呈现出语篇的整体格局。在分析、提炼、概括的过程中,学生知晓语篇是有条理、上下连贯、前后一致的有机整体,而不是随意的组合。这样,学生的抽象概括思维得到了发展,并为进一步的细节阅读做好铺垫。

(2)依托语篇贯穿主线,弄清行文脉络。

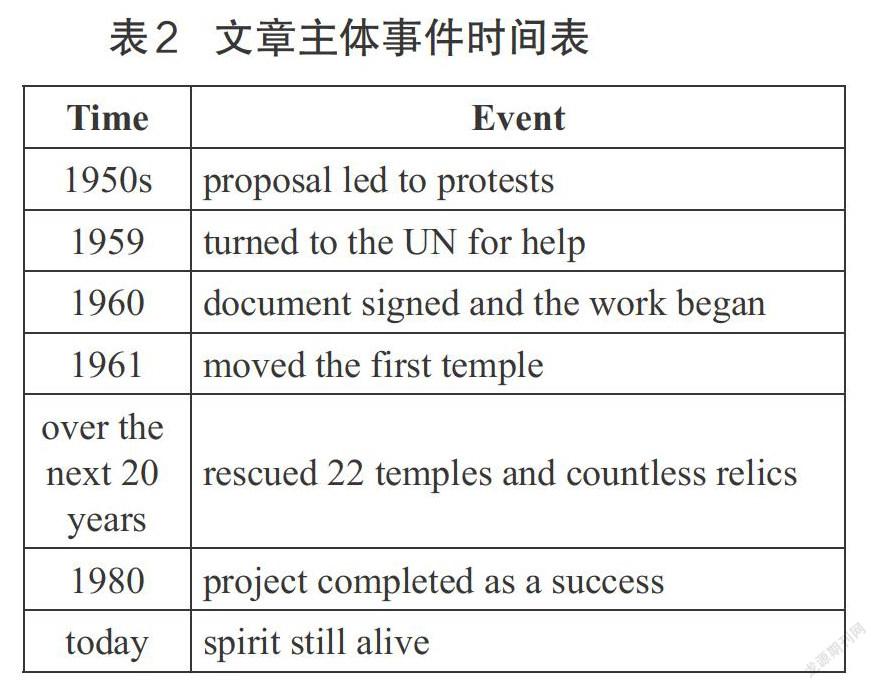

基于不同信息点的整合,弄清语篇的行文脉络,可以帮助学生快速抓住语篇关键信息,把握语篇中心明线,形成信息链,并基于此进一步挖掘信息背后隐藏的深意,综合深入理解语篇的主旨与内涵,培养分析综合思维能力。例如,在本课的第三步教学中,笔者带领学生寻找并圈出文中的时间短语,理清文章主体部分各事件发生的时间,并以表格形式呈现事件的始末(见表2)。

理清语篇的时间主线后,笔者马上追问:

How long did it take from the arising of the problem to its successful solution? In the long process, who contributed to it? Can you try to describe the project using some proper adjectives and give your supporting details?

这是引导学生依据语篇主线及关键信息,分析综合得出从这一问题的出现到解决共经历了近30年的时间,在解决问题的过程中,不仅有当地人民的支持,还有来自于联合国、各国科学家、各国政府、各国环境学家、各国工程师及工人、各国相关机构的共同努力和筹款。在此理解的基础上,学生水到渠成推断出这是一项艰辛而又伟大的工程,回答了“challenging”“tough”“time-consuming”“rewarding”“inspiring”等,而这些也是语篇标题“from … to ...”所反映的核心内容。从点到面,再从面到点,理清行文脉络,构建文章主线,不仅输入了相关话题词汇,如“heritage”“relic”“application”“creative”“promote”等,而且使学生既快速抓住关键信息,又深入感悟文章的中心思想,进而发展从分析到综合的线性思维方式。

(3)挖掘语篇组织形式,体会衔接连贯。

衔接是语篇的组织形式,是达到连贯的手段。而语意连贯是语篇的实质,它归根结底是思维连贯性即思维逻辑性的体现。语境、语言知识、逻辑连接、词汇搭配、指称性以及结构衔接、语音等都是分析语篇衔接与连贯的重要内容[9]。分析比较各语段的不同衔接方式,可以帮助学生理解“散落在文本各处”的信息点之间的相互联系[3]13,使其分辨理解语篇衔接与连贯的几个层次,明白没有衔接就没有语篇。

比如,在本课的第四个教学活动中,笔者带领学生寻找文章中起到起承转合作用的句子。如第一段末句:

Finding and keeping the right balance between progress and the protection of cultural sites can be a big challenge.

这句话既是段落主题句,也是开启下面关于建造阿斯旺大坝和保护阿布辛贝神庙矛盾这个段落的衔接过渡句。第二段和第三段的末尾句也有这个功能。第三段的末句:

Finally, a document was signed, and the work began in 1960.

这句不但总结了上文,而且开启了下文文物保护工程的介绍。完成这些任务后,笔者继续追问:

What link words are used between paragraphs to connect information?

这是引导学生感知探究的意识,启发学生体会第二段首句中的“however”在语境中把问题过渡到解决方案的逻辑作用。学生把这些过渡词、句与总起句進行比较分析,可以分辨出这些过渡词、句经常位于两段交接处,对下一段内容有着预示作用,使文章衔接得自然流畅。这对学生判定段落主旨句和理解段与段之间的关系起到了促进作用,使学生深切体会到语篇的整体性与连贯性。

3.深度加工文本内容,评判作者观点及手法

文本的重构阶段是由以语言输入为主的活动向以语言输出为主的活动过渡、整合的阶段。读者可基于文本内容有理有据重现文本相关内容,以阐述相关的观点;也可根据某一特定的观点,基于文本内容,给出自己的思考与评价[1]40。教师不应让学生仅仅停留在接受信息的层面上,而应引导学生充分利用语篇和自身阅历,挖掘隐藏在关键信息背后的深层含意,进而培养分析、推理、质疑、评价等思维能力。

(1)深入语篇意义,推断言外之意。

高中英语阅读教学是学生与教师、学生与文本、学生与作者之间的交流对话。学生对语篇意义的探究应是阅读中最重要的一部分,它直接影响学生语篇理解的程度、思维发展的水平和语言学习的成效[10]59。教师应引导学生在信息综合加工过程中识别和确认支撑论据,理清这些支撑点与结论的逻辑关系,从而对信息的言外之意进行有理有据的推断或猜测。

例如,笔者设计了本课的第五个教学活动,提问学生:

Can you find all the numbers in the text? What do these numbers mean? Why does the author use exact numbers instead of expressions like “a lot of ”?

这是旨在引导学生思考、分析、挖掘文本的深层次含意,理解作者的真正意图。学生比较容易想到的是作者要表达文物保护工作从拆掉神庙到重组神庙的不易,而具体的数字可以使作者的观点表达更具体、更丰富,让文章内容更有表现力。笔者进一步追问为什么要表达这种困难?通过回顾分析语篇的整体内容及框架,学生做出如下推理:

The author wants to impress on the readers how tough and great the project and the success are, and how inspiring it is.

基于此,学生理解了作者的真正意图:在阿斯旺水坝建设与文物保护共存的这项伟大的工程中,我们看到了各领域共同努力及国际合作的巨大力量,让不可能变成了可能。通过此类问题的引导,学生在基于基本信息分析推断的过程中,“将静态的文字叙述转化为动态的思想传递,在探究主题意义的过程中学习语言,培养思维,熏陶品格”[11]。

(2)延伸话题内容,质疑评价相关做法。

在与文本、作者对话之后,教师应引导学生对文中事实信息的可信性、观点论证的合理性做出判断[12]。在读后环节,教师应引导学生评价观点、赏析手法,并创造表达自己观点的机会,使他们有理有据地表达意义和意图,进而培养质疑评价等思维能力。

作为本课的第六个教学活动,笔者设计了一个辩论赛活动,议题为:

Is it worthwhile to spend so much time and money in protecting these cultural relics? Why or why not?

这个问题需要学生在质疑中进一步讨论并求得解答。在学生讨论的基础上,笔者追问:

What other ways can you think of to preserve cultural relics?

这是引导学生探讨文化遗产保护的必要性及多国合作共同解决问题的意义所在,并进一步思考自己在生活中该如何切实参与到文化遗产保护的行動中。在语篇话题的延伸环节,学生在讨论过程中需要查阅相关资料,查证这些文物对于当地甚至世界的意义,丰富相关话题语言,结合自己的生活体验并深刻思考语篇所倡导的行为和价值取向,培养和提升评判性思维能力。

4.回应所读迁移情境,开展读后仿写

文本的创构是基于输入进行输出的阶段,在英语阅读课堂中,它指的是学生根据文本内容的理解和研读,结合自身的经验或想象,运用新学语言进行表达思想、创写等活动。这个阶段注定是全方位关注文本内容、思维和语言的高度综合的过程[1]40。思维品质的最终目标是学生能创造性地表达自己的观点,具备多元思维的意识和创新思维的能力[10]6。读后写作活动是最重要的创造性思维建构活动,教师应充分利用语篇优势,借助语篇中的话题内涵和语言表达,引导学生迁移模仿语篇的篇章构架和语言支架,在类似的语境中探讨如何创造性地运用语言,培养模仿创造的思维能力。

例如,学生在阅读语篇之后,获取了如何构建从问题产生到解决并体现其意义以及如何保护文物的措施等关键信息。笔者设计了本课的第七个教学活动,提问学生:

What examples of China’s cultural heritage protection do you know about?

这是持着开放的态度让学生合作讨论并发表自己的看法,让学生学会欣赏和评价,知道文化遗产不局限于建筑物,还包括传统、习俗、手工艺、舞蹈等。同时兼顾内化并应用语言知识,为读后仿写做好准备。讨论之后,笔者要求学生模仿语篇架构,借助关键信息,运用所学语言,写一篇以中国的一项文化遗产保护为主题,叙述从问题产生到问题解决的文章。学生在借鉴、模仿、创作的过程中发展和提升创造性思维品质。

三、结语

英语阅读教学不仅需关注语言形式,更要关注文本内容,感悟其文化内涵和作者观点,进而开阔视野,发展语言水平,提高思维能力,提升阅读素养。阅读素养的形成基于“由内而外”的阅读能力,即先理解文本内容,再由文本向外延伸[1]11。语篇知识既是语篇教学的方法,也是语篇教学的内容[13]。因此,在高中英语阅读教学中,深入语篇,把握核心,就是运用合适的阅读策略解读文本,在文本信息加工处理的过程中初构、解构、重构、创构文本,进而发展思维能力,提升语言素养,它涉及内容、思维、语言和策略四个方面[1]24。总之,一堂阅读课的教学,必须是课堂目标与文本内容的内在统一,遵循从“文本内容”到“教学目标”的原则[1]13,培养学生成为独立、高效的阅读者和学习者。基于“综合视野”的高中英语语篇研读活动设计,教师要关注语篇类型,分析语篇主题构建及传递方式,深度加工文本内容(如评判作者观点及手法),回应所读迁移情境。[□][◢]

参考文献:

[1]葛炳芳.英语阅读教学的综合视野:理论与实践[M].杭州:浙江大学出版社,2015.

[2]中华人民共和国教育部.普通高中英语课程标准(实验)[M].北京:人民教育出版社,2003:26.

[3]葛炳芳.英语阅读教学的综合视野:内容、思维和语言[M].杭州:浙江大学出版社,2013.

[4]王秋红,等.英语阅读教学中的语言处理:理解与赏析[M].杭州:浙江大学出版社,2015:21.

[5]ANDERSON L W, KRATHWOHL D R. A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives (Abridged Edition)[M]. New York: Longman, 2001:106.

[6]普通高中教科书教师教学用书《英语》(必修第二册)[M].北京:人民教育出版社,2019:17.

[7]张成年,等.英语阅读教学中的批评性思维:阐释和评鉴[M].杭州:浙江大学出版社,2015:56.

[8]何亚男,应晓球.高中英语阅读教学设计[M].上海:上海教育出版社,2010:129.

[9]田家宁.初中英语阅读教学语篇分析法的应用[J].现代中小学教育,2017(2):43-45.

[10]中华人民共和国教育部.普通高中英语课程标准(2017年版)[M].北京:人民教育出版社,2018.

[11]陶常娥,赵连杰.培养学生学科能力的高中英语阅读教学实践[J]. 中小学外语教学(中学篇),2018(6):31-37.

[12]董焱.基于批判性思维技能的高中英语阅读教学设计[J]. 中小学外语教学(中学篇),2018(11):6-12.

[13]李福庆.高中英语语篇教学中的常见问题与对策[J].中小学外语教学(中学篇),2018(9):27-32.