以小见大:大概念视野下的信息技术深度备课

2021-09-10费海明

摘要:信息技术学科大概念是学科知识的高度抽象与凝练,如若缺乏信息技术学科大概念视野,其教学也难以深入核心素养地带。鉴于此,本文梳理了大概念与学科核心素养的关系,探讨了大概念视野下的信息技术学科备课的新视角,并提出了联结现实、设置冲突、梳理认知等走向深度的信息技术教学设计策略。

关键词:大概念;核心素养;信息技术;深度教学;备课

随着《普通高中信息技术课程标准(2017年版)》[1](以下简称《课标》)理念的普及,核心素养的培育逐渐成为义务教育阶段信息技术教学转型的方向。翻阅部分高中和义务教育阶段的信息技术新教材,以大概念为核心组织内容的意图较为明显。将《课标》与新教材结合起来看,教师难免會产生诸多困惑,如学科核心素养与大概念之间有什么关系?信息技术教学是从大概念入手,还是从学科核心素养切入?新的理念下,信息技术教师该如何备课?笔者尝试回应这些问题,以期为信息技术学科一线教师的备课实践提供思路与方法。

大概念与核心素养的关系

1.学科大概念的内涵探析

为进一步辨析学科大概念,借助《课标》和计算机科学领域的经典书籍,笔者尝试从理解的角度将学科大概念划分为三个维度(如表1)。第一维度是定义,即理解四个学科大概念“是什么”。第二维度是要素,即理解大概念内在“有什么”。第三维度是关系(意义),即理解大概念“有何意义”,这一方面表现为对四个大概念彼此关系的理解,另一方面表现为对大概念的学习价值的理解。

2.大概念与核心素养的内在一致性

概念是人的基本思维形式,反映了事物一般的、本质的特点。概念的形成是一个思维与实践交织的过程,是人在客观世界所感知事物的一种抽象。《课标》中的大概念表面上是几个关键词,实则是专家考察信息技术学科概念体系后的一种抽象提炼,是一种洞察后的思维结晶。

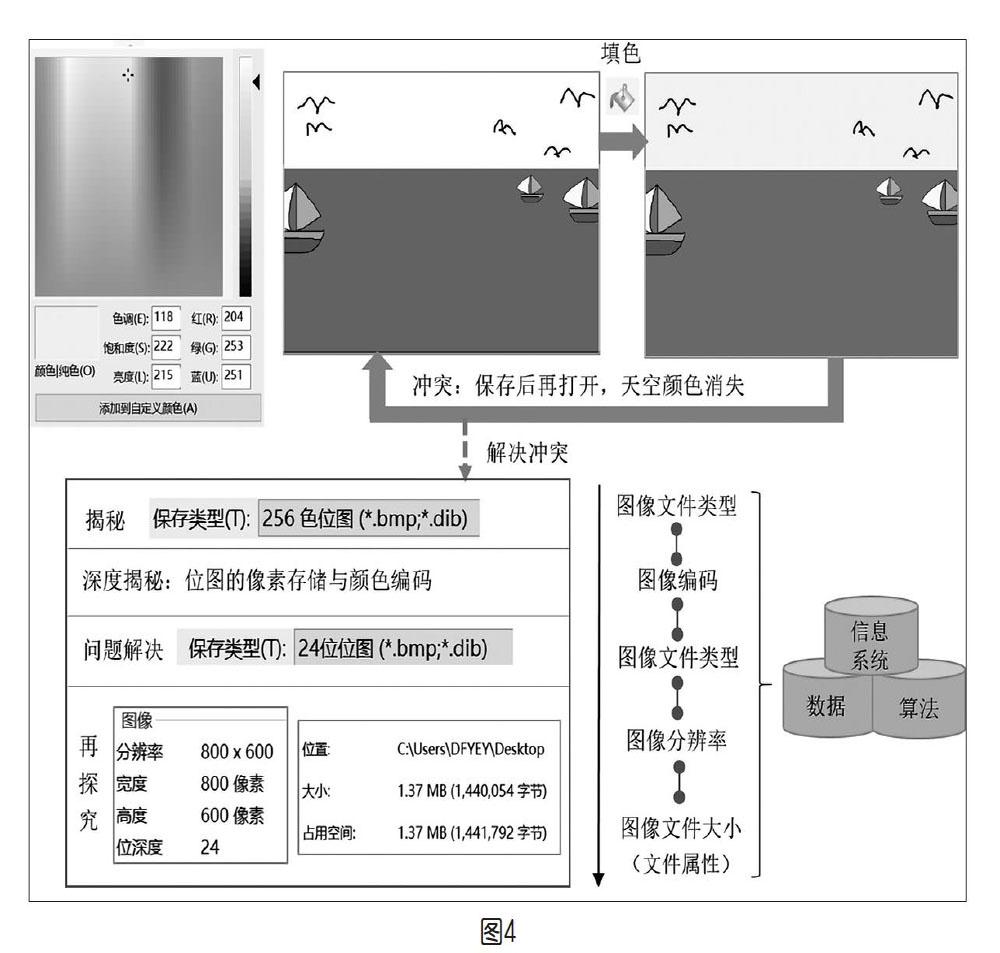

因此,学生想要发展形成学科大概念,不能靠背记关键词,而是要凭借一系列亲历的项目实践,并在此基础上进行识别、抽象、建构、联系。学科大概念的形成过程也是学科核心素养的养成过程,这二者互相促进,具有内在一致性,如图1所示。例如,剖析具体的信息系统将触及内含的数据与算法,在分析系统自动化机理的过程中,会促进学生计算思维的提升;而敏锐的信息意识将有助于学生发现系统缺陷,产生对原系统改进与创新的动机,促进数据与算法的数字化学习。

大概念视野下的备课视角

1.消费者与开发者的视角

实践者在用信息技术解决问题的过程中,往往存在两种角色,即消费者与开发者的体验。[6]有人认为这两种角色是一种非此即彼的关系,笔者却认为这两种角色的分界不是绝对的,而是相对的,有时还会同时体现在同一主体上。例如,学生用WPS制作“我的爱好”演示文稿,学生自主制作且解决自我需求(数字化讲演),学生既是开发者又是消费者,但对于提供WPS研发团队而言,学生是WPS软件的消费者,而WPS软件研发团队相对于学生则是技术的开发者。

角色代表一种站位与思考,不同角色的视角切换会带来全新的视野。教师可引导学生从消费者的视角向开发者的视角切换,透过技术的功能,思考功能背后的数据与算法,思考当前信息系统背后协同的其他信息系统,由此感受恢宏无比的信息社会。而当学生以开发者角色开展项目实践时,亦需以消费者的视角“检阅”自己的作品,以用户体验的反馈对原项目进行改进与创新,如图2所示。数据、算法、信息系统和信息社会等抽象的概念,需要教师在不同角色的切换中和以小见大的思考中升华理解、获得意义,并在此基础上转换成学生可亲历的活动和可理解的内容,促进学生联结小概念并形成大概念。

2.学习者与教育者的视角

教师在备课时,不仅自身需要理解教学内容中的具体小概念与大概念之间的关系,而且需要从学习者的视角去思考学生在构建概念的过程中的疑点、模糊点、盲点等问题,这样才能将教育者对概念的理解,转化为促进学生概念建构的学习路径。备课时,学生视角的建立,有如下几种方法:①从数字作品中解读学生对概念的理解;②教师通过“下水”经历学生的技术学习的全过程,揣摩学生概念建构过程的障碍点;③向专家与同行请教,获得学生构建概念时的“真实数据”。

聚焦大概念的深度教学策略

1.联结现实,从实例到大概念

联结现实是一种课程资源开发意识,也是一种化抽象为具体的教学方法。实例有两种方法可获得,第一种是联结现存的信息系统,通过剖析具体系统的整体或局部形成实例,触摸具体小概念并溯源至学科大概念。第二种是联结现实的问题,将问题转化为具体的项目实践,在构建实例的过程中带动具体小概念的习得和大概念图式的生成。

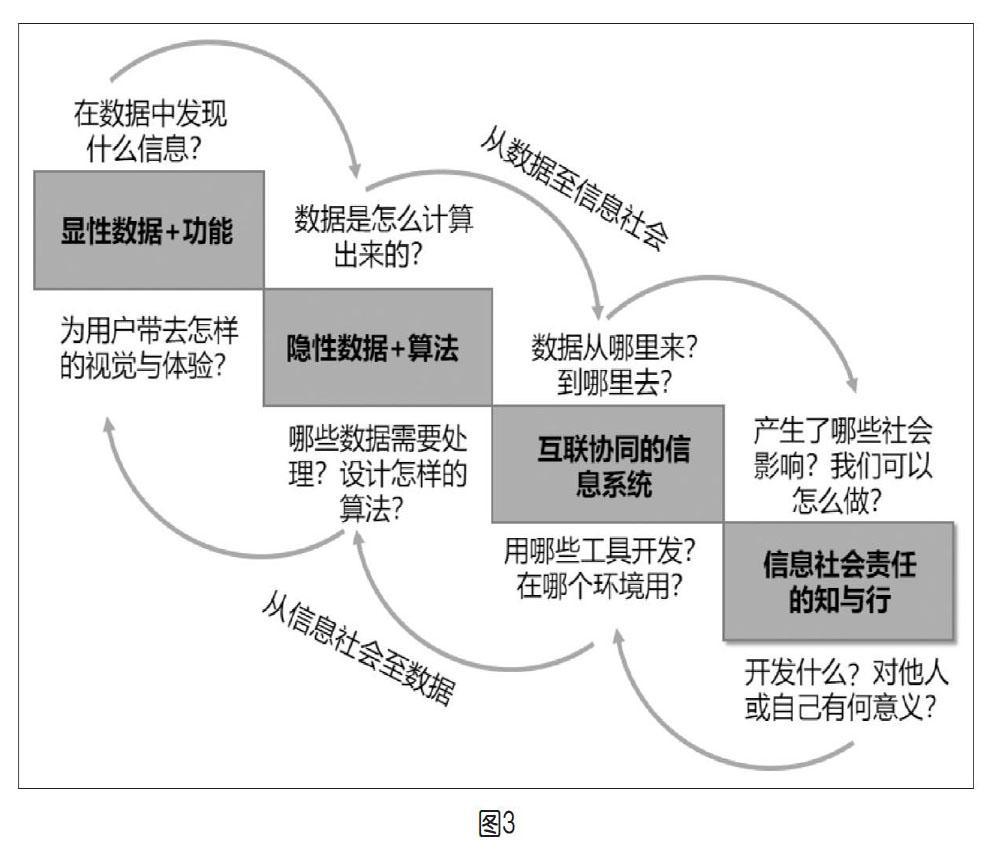

大概念之间存在着联系,在实例基础上沿着某种线索或思考可以引发学习的“连锁反应”,实现概念的意义关联。教师在问及“在数据中发现什么信息”等系列问题时将带领学生从数据出发,进入算法、信息系统和信息社会的视阈,即从数据关联至信息社会大概念(关联路径之一);而当教师指导学生开发系统时,其思考与探索的路径往往是从信息社会关联至数据大概念(关联路径之二)。具体如图3所示。

值得说明的是,现实既指可触摸的真实世界,也指现存的数字世界。例如,让学生感受退出WPS时文档保存提醒的分类处理和让学生体验丰巢的密码取件方式,都可以引发分支结构(算法)、人机交互(信息系统)、数据安全(信息社会)等大概念的讨论。

2.设置冲突,从现象到大概念

认知冲突是指原有的认知结构与新情境的不一致而产生的内心矛盾与冲突。面对新情境,学生若能用已有经验解决,心理则会处于一种平衡状态;但当学生发现用已有的经验无法解决新情境时,平衡被打破,认知冲突便产生了。心理学表明,认知冲突会较好地激发学生的好奇心与求知欲,促进学生主动思考。

如何构造认知冲突呢?一般的做法是,教师将概念蕴含在一个预设的“学件”里,该学件能在交互时再现与学生原有经验不一致的现象,这便“人为制造”认知冲突。一个认知冲突的解决过程,往往是底层原理或背后原因的探究过程,也是从现象走向本质、从具体的小概念走向更抽象的大概念的一种主动联系与深度发掘的过程。

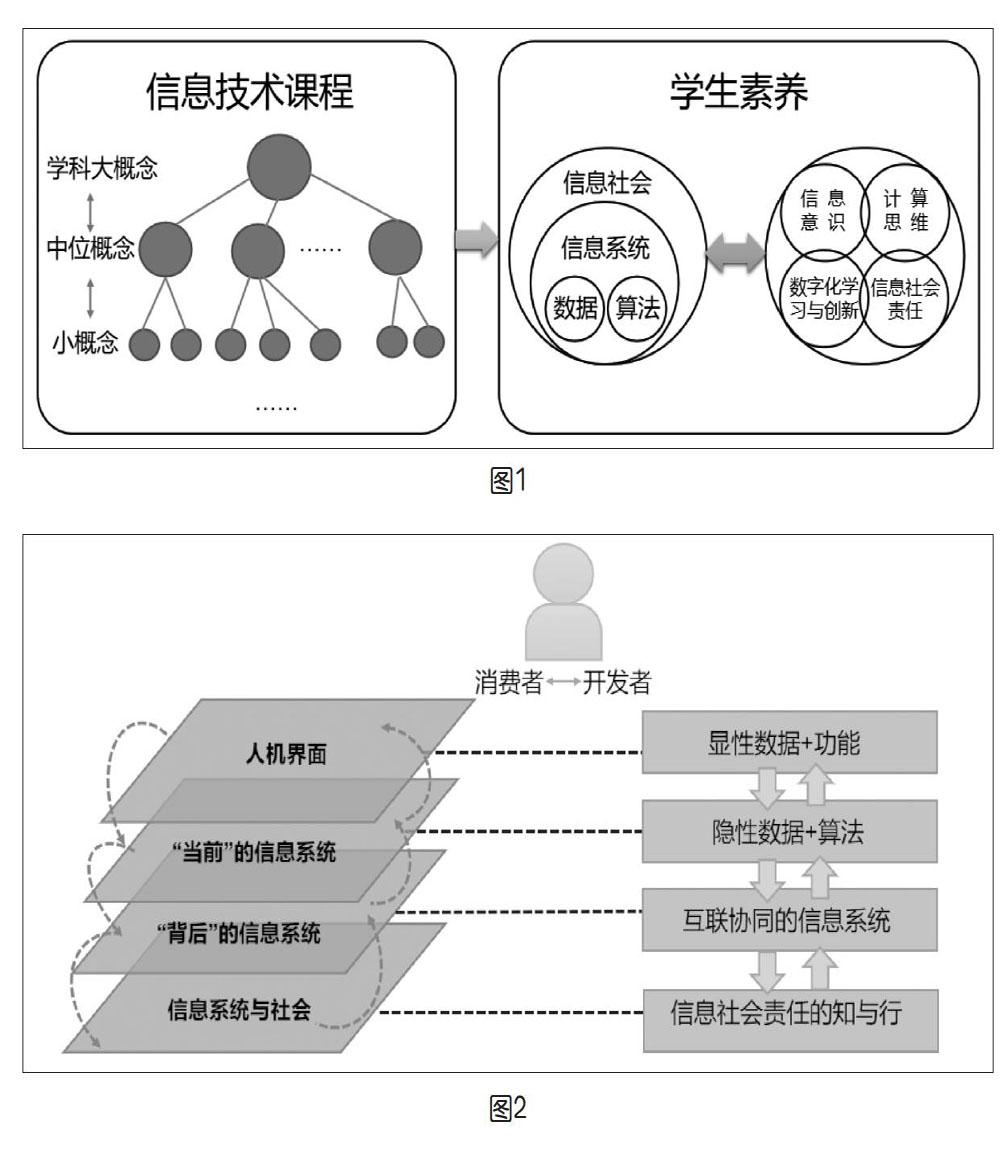

例如,浙摄版六上《数据编码》中有关图像编码的原文是“根据应用需求,图像有不同的编码方式,产生不同的图像文件类型,如BMP、JPEG、PNG等”。为突破对图像编码的理解,笔者做了如下教学设计(如下页图4)。

学件准备:打开画图软件(Mspaint),设置画布大小为800×600,绘制一幅海天相接的图画,其中天空的区域不上色,并将文件名保存为“大海.bmp”,将文件类型保存为256色位图。

活动设计1:要求學生给“天空”的区域上色,其自定义颜色为RGB(204,253,251),保存文件后关闭画图软件。

冲突再现:让学生打开最新保存的文件,学生惊奇地发现天空的颜色不见了!难道亲手填的颜色没保存?再试一次,“丢色”依旧,学生充满了惊讶与困惑。

揭秘:原来,图像文件存储的类型是256色位图,每个像素用8位存储,只能对应256种颜色,这种编码格式自然无法接纳更为丰富的其他颜色。

活动设计2:另存为24位色文件类型后再进行填色,问题立马解决。教师进一步点拨,每一种图像格式对应一种图像编码,决定了图像色彩的多少和文件的大小。图像大小(KB)=图像宽度×图像高度×位数÷8÷1024。教师演示图像文件大小的计算,学生验证文件的大小(查看文件属性)。

3.梳理认知,从技术到大概念

信息技术课中的概念有不同的、相同的,还有相似的,若不加以联系,概念存储不但会碎片化,而且会互相混淆、彼此干扰。但这种梳理,不应是教师用脑图、表格等工具的代办与呈现,而应是让学生主动经历概念的自我梳理过程,从具体的技术操作升华至概念的习得,将习得的新概念与旧概念联系起来,并溯源至学科大概念,形成概念网络,使概念在大脑中的存储变得层次化、结构化、系统化。

例如,浙摄版六上中,涉及小学阶段图形化编程的第一课,笔者认为除了学会用指定的图形化编程工具进行图形化编程的基本方法外,还应抓住本课出现的新概念,与前面的“我们的信息生活”和“数据处理”两个单元进行主动联系,让学生厘清软件、程序、脚本、指令、文件、数据的概念。这有助于将不同的概念联系起来,促成学生形成概念网络。

学件准备:在一个PPT里插入文字或图片,如程序、脚本、指令、sb3文件、数据。

活动设计:完成图形化编程体验后,让学生在PPT中拖动以上概念(文字或图片)进行比较与思考:sb3文件、程序、脚本、指令之间有什么关系?联系《数据与信息》一课,积木指令中有几种可输入的数据类型?猜想一下,sb3文件里会有怎样的数据?引导学生用自选图形和文本框说明概念之间的关系。

概念能表征事物,帮助我们确定世界的重要特征。无数的小概念以一定的层次与结构汇聚成大概念的集合,形成人的观念与思想。学科大概念不仅是小概念的“根”,更是一种学科方法论,它是信息技术教育专家或计算机科学家以更抽象、更本质的方式理解信息世界的方法。在以大概念为理念的教学实践中,理解学科大概念和理解大概念教学理念变得同等重要。在理解的基础上,将教学内容转化成聚焦大概念的学习活动,促进学生核心素养的生长,这将是义务教育阶段新课程践行者的学习与挑战。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.普通高中信息技术课程标准(2017年版2020年修订)[M].北京:人民教育出版社,2020:7.

[2]李艺,董玉琦.信息技术必修1 数据与计算[M].北京:教育科学出版社,2019.

[3]J.Glenn Brookshear Dennis Brylow.计算机科学概论[M].刘艺,等,译.北京:人民邮电出版社,2007.

[4]李艺,董玉琦.信息技术必修2 信息系统与社会[M].北京:教育科学出版社,2020.

[5]杨晓哲,任友群.《普通高中课程标准(2017年版)》教师指导 信息技术[M].上海:上海教育出版社,2019.

[6]肖广德,高丹阳.计算思维的培养:高中信息技术课程的新选择[J].现代教育技术,2015,25(07):38-43.

作者简介:费海明,浙江省宁波市江北区教育局教研室,正高级教师,浙江省优秀教研员。