蒙凡丽达神话:欧洲文化史中的一个不凡篇章

2021-09-10方维规

方维规

【摘 要】 “蒙凡丽达”故事,发生在一百年前的欧洲。蒙凡丽达这座在中国鲜为人知的“真理之山”,也是乌托邦之山。到那里寻求解脱和解放的遁世者,拒绝通行的价值观,告别物质主义世界,寻找公社体验和生命意义。那是一场政治抵抗运动,也有人称之为“反文化”之始。深刻影响20世纪初20年欧洲精神面貌之形形色色的思想暗流,都曾在那里汇聚、融合、结晶。来自半个欧洲的七百多位名人到过这座小山,然后把各种启迪和思想带向世界。这一充满神话色彩的文化史事件,无疑是欧洲文化史中的一个不凡篇章,也是对尼采猛力批判现代性的生动注释。

【关键词】 “真理之山”;文化史事件;现代性批判

“上帝死了!”—尼采这句惊世骇俗的名言对西方文化之主导观念的强力批判,可谓无与伦比。被宣告死亡的是西方道德观念和传统价值的根基,那已不再是价值之源。死亡讣告也在告诉世人:上帝死后,人类必然面临精神危机。基督教上帝之信仰体系的瓦解,连接着尼采的雄心:“重新估定一切价值”,这句名言常被看作非理性主义者反省和批判现代性的宣言,也是对西方社会体制、文化传统、观念形态之弊病的最无情批判。

1900年,尼采死了;在他的第二故乡瑞士,一座“真理之山”横空出世,开始演绎尼采精神。当然,这里用“神似”或许比“演绎”更恰切。我们无法知道尼采死在世纪转折点的奥秘,“真理之山”在此时诞生,兴许只是巧合。无论如何,1900至1920年间的蒙凡丽达生存模式—意义探索与日光浴,鲜活地体现出尼采对现代文明的批判精神。现代西方文明高扬理性,来自西方的传统哲学,视理性为人之根本,而尼采要用“生命”来摧毁“理性”,赞美“生命”这一最高价值。社会的理性化过程和现代性的到来,并未带来人们所期盼的果实。正相反,理性在尼采看来是危险的、反本能的,它破坏生命的根基。因此,他提倡“酒神精神”,解放人的生命力,恢复人的自然本性,把自然界看作唯一的真实世界。

“真理之山”上的人要求不高,只是想过真正的生活。他们的精神寄托与实际生活的融合,或曰艺术和生活实验,很能见出“造反之人”对传统道德和价值的反叛,也能见出现代欧洲的反现代主义和文明批判思想,源于非理性的、新浪漫主义拒绝社会快速发展的观念。在《权力意志》中,尼采奚落“现代人”的所谓“宽容”,实则是没有肯定和否定的能力,没有人格,没有意志,没有能力“爱”。现代文明的病根,是生命本能的萎缩。对尼采来说,现代精神已病入膏肓。对逃到蒙凡丽达的人来说,生活已经失去意义,这些反叛者要返回原初,探求新的生活。面对非人道的世界,他们认为没有造反和抗议,则意味着没有自我意识。

尼采认为整个西方现代文化与历史运动,均属虚无主义,它是现代性的根本特征。然而,虚无主义有“积极”和“消极”之分。他肯定和赞扬积极的虚无主义,认为那是“强力的象征”(尼采:《权力意志》),它有巨大的破坏力,能够最大限度地提升精神的力量。蒙凡丽达的反叛者,撤离城市化和现代性,重返简朴、心灵、真理和自然,这种突围运动很能体现积极的虚无主义。他们尝试走一条不曾有过的路,探索新的人类形象。“精神牧民”以自己的方式寻找天堂,他们的生活有着政治和准宗教的形态,甚至带着秘教色彩,那都是失乐园之后的抗争。

一、真理之山

登山有各种动机:在高处跋涉,会让人产生不凡之念,觉得离天或上帝更近一点;也有人或许想在远离尘嚣的地方发现自己,找到真理。真理宣告者、未来使徒、空想主义者好像都喜欢登高,上西奈山、喜马拉雅山、奥林波斯山。不过,真的能在山上如愿以偿、觅见真知者,其实并不多见。20世纪初,不少知识人、作家、艺术家、舞蹈家和游手好闲的人,在蒙凡丽达山上做过这种尝试。蒙凡丽达山紧邻瑞士南部提契诺州(Ticino)风景如画的阿斯科纳(Ascona)小镇,海拔321米,一座小山而已,就在马焦雷(Lago Maggiore)湖畔。移居这里的人,要在这儿寻找“凡丽达”(Verità),也就是“真理”,因而称之为蒙凡丽达(Monte Verità)—真理之山。

1900至1920年发生在这个地方的一切,完全可以与嬉皮士运动相比。换句话说,若以为文化反叛、热衷于流浪生活、追求精神和肉体的自由,起始于20世纪60至70年代的嬉皮士运动,那是一种误解。早在20世纪初的20年中,直到30年代初,蒙凡丽达山上已是革命性、实验性的景象。嬉皮士要是知道蒙凡丽达的遁世者,可能会视其为自己的祖先。当然,这里不吸毒,而是提倡素食主义、日光浴、通神论和裸体主义。他们拒绝通行的价值观,告别物质主义世界,寻找公社体验和生命意义;中心概念是阳光和生活,做自然发展的“新人”;走向无政府主义、和平主義、女权主义、两性布尔什维克主义和非理性主义。这是物质主义、沙文主义、教会和国家的对立模式,是一种政治抵抗运动。[1]

从地理上说,这个地方确实有令人获得身心感应的特殊吸引力。然而,人们至今还未找到这种现象的科学依据。兴许,这个地方美妙的景色、肥沃的土壤、温暖的阳光、亚热带的奇妙花朵,都有助于身心健康,有可能让人建立一种新型的、开放的自我与世界的关系。1870年前后,工人运动的领袖就已来到提契诺疗养,尽享田园风光,比如米哈伊尔 · 巴枯宁(Michael Bakunin)和彼得 · 克鲁泡特金(Peter Kropotkin),他们是著名的俄国无政府主义者;决不为国家效力的匈牙利军医阿尔伯特 · 斯卡尔凡(Albert Skarvan)来到此地避难;列宁和托洛茨基流亡期间也来过这里;德国社会民主党人卡尔 · 考茨基(Karl Kautsky)和奥古斯特 · 倍倍尔(August Bebel)曾在这里小住。

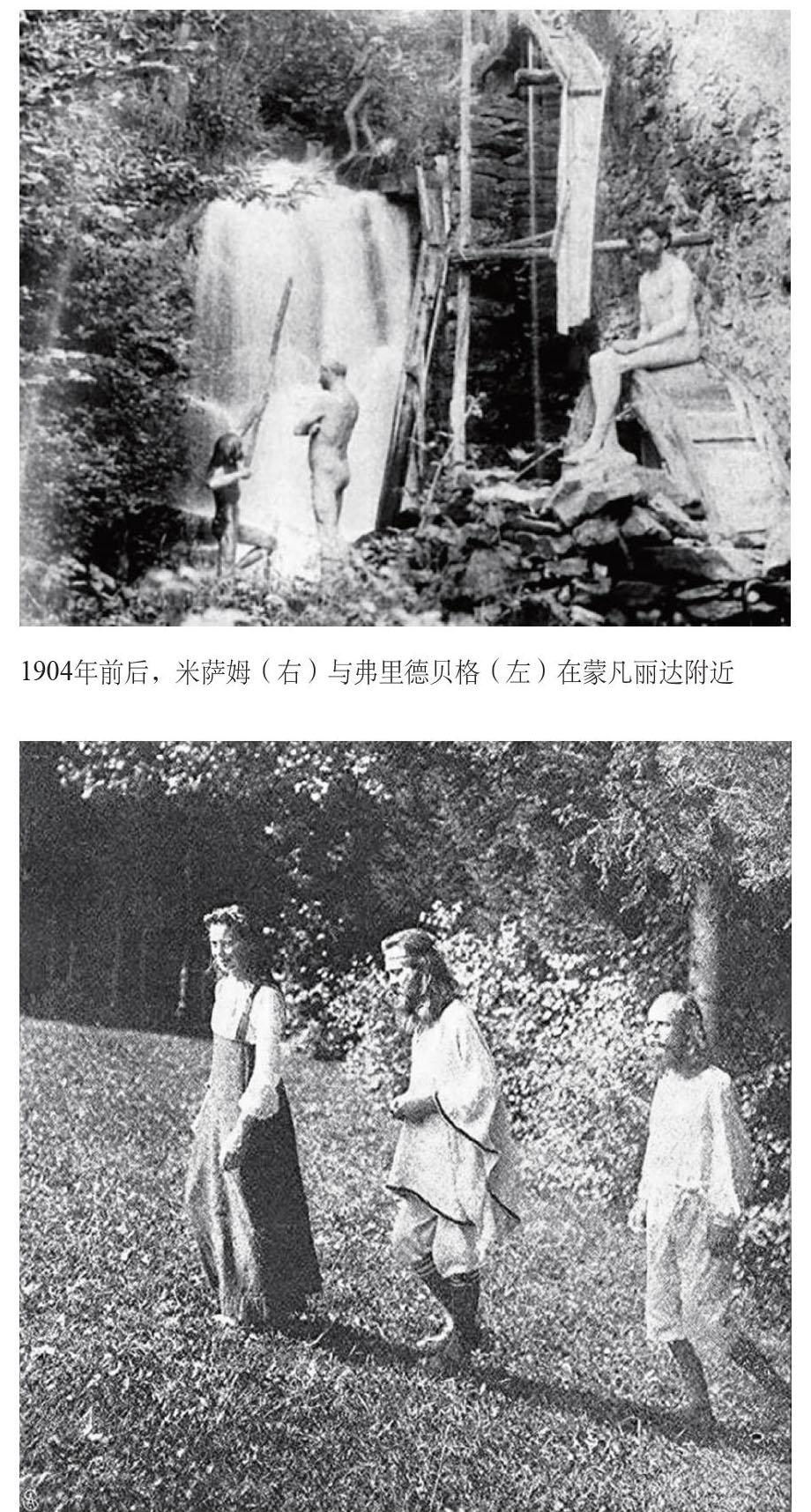

在革命家中,还有拉斐尔 · 弗里德贝格(Raphael Friedberg)博士。他是德国工团主义运动的发起人,1904年流亡至阿斯科纳。很长一段时期,他的身边围着许多无政府主义者,克鲁泡特金就是其中之一。遭到普鲁士警察追捕的德国诗人和革命家埃里希 · 米萨姆(Erich Mühsam)也逃到阿斯科纳,渴望在这里看到一个“无家可归者、被驱逐者和无产者的共和国”。他在一本自编的小册子中写道:“我多年以后重访阿斯科纳时,看到住在那里的都是受过牢狱折磨的人,深受占有者及其执行机构、国家、警察和法律虐待的人。他们终于能在这里找到故乡和对幸福的期待,我真是由衷地感到高兴。”[1]这种说法没有顾及那些带着其他追求、先他而来的人。米萨姆写下不少关于阿斯科纳和蒙凡丽达的文字,他后来在纳粹集中营被害。

对于第一次世界大战前后的整个欧洲精神史来说,蒙凡丽达有着不平凡的、激动人心的历史,而且意义非凡。回顾那里发生的一切,许多问题会油然而生:是什么吸引了这段历史的主人公来到这里?是什么让他们发现了这个地方?他们为何把它命名为真理之山?人们能找到失去的乐园吗?探索生命的意义,这是一个传统;改变生活的希望,常会点燃寻找无辜之地的激情。

二、“自然人”的天堂

故事还得从头说起,1900年秋,蒙凡丽达的真正主人公:亨利 · 厄登科芬(Henri Oedenkoven)和伊达 · 霍夫曼(Ida Hofmann)夫妇,还有古斯塔夫 · 格雷泽尔(Gustav Arthur Gr?ser)和卡尔 · 格雷泽尔(Karl Gr?ser)两兄弟,来到阿斯科纳,在郁郁葱葱的山上落户。厄登科芬是比利时安特卫普的一个银行家之子,身患疾病,因而向往自然疗法和“别样的世界”。他在1899年与女钢琴家、音乐教师霍夫曼在奥地利的一个自然疗养地相识相爱。二人都厌恶市民社会的虚假,意气相投。因此,他们决定创建一个素食者园地,体验新的共同生活形式,视之为一个新社会的基石。厄登科芬用15万瑞士法郎买下了当时还叫莫奈夏山(Monte Monescia)的3.5公顷土地。[1]事关远大志向,因而这座山被更名为“蒙凡丽达”,很快成为艺术家和通神论者的领地,遁世者登场!与托马斯 · 曼著名的《魔山》描写的为富人开办的达沃斯肺病疗养院不同,蒙凡丽达是另一座现代“魔山”。

蒙凡丽达这个名称,很容易引起误解。这里的人实际上并不在寻找真理,他们的要求不高,只是想过真正的生活。霍夫曼说:“我们选择这个名称,绝不意味着找到了‘真理并占为己有,只是努力与商业世界常见的欺骗行为和社会上的传统成见作斗争,言行‘真实,揭露谎言,让真理得胜。”[2]在帝国主义时代,人们要拿出自己的和平主义对立模式,摆脱非人的社会,抛弃城市的匿名生活,寻求乡村的泥土滋养,过一种自然生活。他们的共同追求是“改革生活”。厄登科芬、霍夫曼夫妇的规划是建立一个自然疗养地,一个为那些想过简易生活的人提供的短期或长期的自然疗养地。这里的人自己耕地,住的是简陋茅屋,吃的是水果和生菜,多半生活在户外,赤裸着跳舞、游泳,即所谓“羞耻给我们蒙上衣服,尊严还会把它脱光”,这是现代世界的野山。人人我行我素,是怎样就怎样,这是20世纪初的一个放肆理念。乌托邦之山沉浸在“真理”的光照中,“精神牧民”的生活颇有秘教色彩。

这里的事情很快传开了,蒙凡丽达成了“自然人”的天下:生活改革者、神秘主义者、健康崇拜者、户外疗养者、素食主义者和革命家,他们联合起来对抗“现代社会”。[3]不断有人来到这里,也有人离开这里。逃到阿斯科纳的人,不能在反主流等问题上达成一致。如何才算真正的反主流?这里的人都各执己见,无法有一个很好的组织。霍夫曼如此描述:“各色人等组合在一起,造成我们这座山上不可救药的乱象。大多数人都不为实现我们的目标出力,而是自行其是。那是一种没弄明白的无政府状态。”[4]他们来自不同的社会阶层,来自欧洲不同的国家,着魔似地被这座山所吸引,这是一个由寻求解脱者、假虔诚的信徒、禁欲主义者、骗子和幻想者组成的色彩斑斓的世界。他们论说妇女权利、自由恋爱和婚姻、通神论、东方的救世说,还有国际主义等,试图走一条不曾有过的路,探索新的人类形象。这些穿着奇异的素食者所践行或实验的思想,在今天的宗教学中,或许就是所谓“看不见的宗教”[5]、“信仰却无归属”[6]、“新宗教运动”[7]或“新时代”[8]所研究的东西。

古斯塔夫 · 格雷泽尔是一个极具卡里斯玛的诗人和自然预言家,是个不同寻常的人物,对蒙凡丽达来说很有象征意义。他1879年生于喀琅施塔得(今罗马尼亚,1918年之前属奥匈帝国),年轻时就选择了断念、禁欲的流浪生活,辗转街头,拒绝择业,宣扬非暴力和素食主义,崇尚老子学说。1898年春,他加入奥地利画家和社会改革家卡尔 · 迪芬巴赫(Karl Diefenbach)在维也纳附近的希默尔霍夫创立的艺术家公社[1] ,但不久又离开了固执的迪芬巴赫。1900年秋,他同弟弟、厄登科芬夫妇等七人在莫奈夏山上创建蒙凡丽达。[2]

不久,在所有权与生活改革的力度等问题上,缔造者之间发生了争执。格雷泽尔兄弟及另外二人主張放弃舒适和钱财,过一种完全贴近自然的简单生活,而厄登科芬、霍夫曼夫妇则认为疗养地应有必要的舒适条件,要有自来水和电,而且经济上要有收益,以保证疗养地的正常运行。厄登科芬夫妇不反对文明带来的舒适,但反对其约束。他们逐渐掌控了这里的运转,赶走了过于极端的合作者,在倡导改革的刊物上招募新人,反对“自然人”的称呼。霍夫曼认为,一切改革目的都是为了成为真正意义上的文化人。[3]格雷泽尔兄弟的极端改革理念得不到贯彻;一年后,二人离开了那里,又在临近蒙凡丽达的吉奥雅(Monte Gioia)山上为遁世者和拒绝战争的人创立了一个公社,他们更喜欢同艺术家、哲学家、作家为伍。

1902年,蒙凡丽达变成一个收费的素食自然疗养院,取名“蒙凡丽达合作社”,听上去很像一个乡村合作社,如同那个时期德国其他同类社群一样。[4]松散的生活群体中严禁肉食、烟草、咖啡和酒,只允许生食、日光浴、户外劳动、宽松的衣衫,以及多样的音乐和艺术活动,这就是蒙凡丽达山上的疗养日程。[5]善于经营的厄登科芬收取了不少入伙费。几年之后,蒙凡丽达被米萨姆嘲讽为“挂着伦理招牌的旅店”[6]。

山下阿斯科纳小镇的人,自然无法理解山上的生活,好奇地观望着山上所发生的一切。蒙凡丽达的自然人被称作“长发素食者”“裸舞者”“穿拖鞋的人”[7]和“赤脚预言家”[8]。在同时代人的眼里,这种生活方式是完全无法接受的。两种观念在这里碰撞:开放的外来人在阳光下寻找生活意义,当地人则畏葸地看着一丝不挂的林中人。尽管如此,对于遁世者来说,提契诺的社会氛围并不算坏,甚至可以说是有利的。早在前些年,艺术家、哲学家、素食者和其他不少政治流亡者已在这里落脚。

其实,蒙凡丽达之遐迩闻名,在很大程度上归功于生活在其周边的那些更为极端的改革者,如格雷泽尔等蒙凡丽达开创者,以及其他逃离文明的人、遁世者和寻求宁静的人。他们多半从德国来到阿斯科纳,并不都在蒙凡丽达疗养地留宿。“蒙凡丽达”本来只是山顶疗养地那块地盘的名称,后来变成一个统称,泛指阿斯科纳周边和整个莫奈夏山上改革生活的“自然人”居住的地方。[1]也就是说,“蒙凡丽达神话”[2]在其命名后的最初几年,主要是靠那些并不屬于,或曾在那里小住、不再属于蒙凡丽达的人。

充满冒险精神的人,都被蒙凡丽达的气韵所吸引。从1900至1914年,被后人称为“欧洲甘地”的古斯塔夫 · 格雷泽尔是这里的推动力和吸引力,他在许多知识团体和艺术团体中很有影响力,到提契诺来的独行者越来越多。许多认识古斯塔夫(人称“古斯托”)或听过他说话的人,确实把他看作“新人”,是圣方济各到尼采之所有理想的化身。后来的两位诺贝尔文学奖得主:格哈特 · 豪普特曼(Gerhart Hauptmann)和赫尔曼 · 黑塞(Hermann Hesse),都对他无比崇敬,把他看作自由神话。在第一次世界大战前的几年里,除了生活改革的追随者和自然疗养者外,不断有艺术家、作家和学者慕名而来。

蒙凡丽达合作社的内部矛盾,迫使厄登科芬、霍夫曼夫妇不断做出妥协。严格的生食规矩被打破了,最后连素食主义也有所松动,还建造了疗养院主楼和一些平常旅馆。第一次世界大战之后,疗养院因为经营困难而破产。1920年,厄登科芬、霍夫曼夫妇放弃了蒙凡丽达,移居西班牙,后来又去了巴西。随着时间的推移,这座山的主人几易其手,直到1926年,一个名叫海特的男爵(Baron von der Heydt)接管了这座山的命运。他要在这里进行东西方文化交流,这一愿望在奥尔嘉 · 弗勒贝—卡普泰因(Olga Fr?be-Kapteyn)夫人那里得以实现。自1933年起,卡普泰因夫人每年举办爱兰诺思(Eranos)研讨会。旧的“教义”不再有效,这座山又获得新生,并开启了一个新的时代,逐渐成为一个思想中心,欧洲精神生活的代表人物在这里相聚。时过境迁,在蒙凡丽达的所有尝试中,唯独爱兰诺思的理念传流至今。

三、探求新生活的“造反之人”

蒙凡丽达的发现者和居住者,就是阿尔贝 · 加缪(Albert Camus)所说的“造反之人”(Lhomme révolté)。蒙凡丽达呈现一种蔚为大观的激情,深刻影响20世纪初20年欧洲精神面貌之形形色色的思想暗流,都在那里汇聚、融合、结晶。出现在那里的人物,代表着不同的思想元素,体现出当时追求个体完整和自由发展的需求。面对前所未有的非人道世界,他们认为没有造反和抗议,则意味着没有自我发展的意识。蒙凡丽达山上的改革理念,同那个时代的生活改革运动密切相关。这一可以追溯到19世纪中期的生活改革思潮,在19与20世纪之交的中欧,尤其在德国有着许多追随者。[3]在这场突围运动中,精神寄托、宗教视野与实际生活的融合,主要出现在工业化城市社会的知识群体之中。一方面是对无阶级社会的激情,另一方面是实现自我的执着追求,这两种互不协调的信念在蒙凡丽达的生存模式中演绎。

开始于19世纪中期的自然疗法运动,深受卢梭的自然理念和文明批判思想的启发。[4]“懂得自然疗法的人,在整体层面上认识病人,在其痛苦中看到一个错误社会之错误生活方式的后果。”[1]1900年前后的遁世者,多半来自殷实家庭,腻烦中欧的丰裕社会,并为盲目的进步理念所震惊。因此,他们选择逃离有害身心的大城市,通过凉水、日光和空气、粗糙的穿着和饮食,获得整体性康复。厄登科芬和霍夫曼相识于奥地利菲尔德斯的一个自然疗养地,并非偶然。那个地方的日光—空气疗养法、轻便的穿着、严禁烟酒、素食节食以及不少文化活动[2],与后来的蒙凡丽达疗养方案都有着许多共同之处。

生活改革运动的思想基础,当然远远超出自然疗法。反现代主义、反工业化和文明批判的思想,源于非理性的、新浪漫主义拒绝社会发展的观念,是城市教育阶层对社会和经济之迅速发展的反应。[3]对逃到阿斯科纳的人来说,生活已经失去意义,他们感到极度空虚,因而要彻底改变,返回原初,探求新的生活。他们认为自给自足才是本质。这使人想到生活改革运动的其他许多表现形式,返回自然获得了政治和准宗教的形态:一方面,土地改革和农村合作社被看作资本主义和社会主义之外的第三条道路;另一方面,灵肉与自然的和谐,被理解为裸体和解放,并通过雨果 · 赫普纳[Hugo H?ppner,化名Fidus(费杜思)]那样的“青年艺术风格”(Jugendstil)画家而得到艺术渲染。[4]当时,欧洲许多地方出现了阿斯科纳那样的群体。德国奥拉宁堡的水果种植园“天堂”(自1893年)和柏林施拉赫腾湖畔的理想主义“新社团”[5],是阿斯科纳之外许多尝试中较有名的两个社群,都在追逐贴近自然和个性发展的乌托邦之梦。

许多无政府主义与和平主义的乡村实验,远离国家和教会,其重要启示者是俄国文学家、素食主义者、和平主义者托尔斯泰。他抛弃了贵族的奢华生活,在基督教教义的基础上建立了自己的宗教,崇尚非暴力、禁欲主义和自然,探索绝对真理。他那贴近自然、清心寡欲的生活,带着伦理要求并拒绝国家统治,成为无政府主义者、素食主义者和公社式生活的楷模。在蒙凡丽达的早期阶段,禁欲的素食主义是主导的世界观,这与托尔斯泰的生活理念密切相关。

节食和禁欲,在苦行和清寒中发现自我,接受非基督教的救世说,这都是1900年前后各种寻找生命意义的形式,产生于社会的边缘。[6]黑塞属于走向社会边缘的人,他要尝试反主流生活方式的得失。在许多到过阿斯科纳和蒙凡丽达的作家中,最需提及的就是黑塞,蒙凡丽达创建初期的思想对他影响极大。1906年,他为了戒酒而在这里过了一段苦行僧的日子,格雷泽尔给他留下深刻的印象。黑塞钻研通神论,对印度感兴趣,并在1911年访问印度。格雷泽尔在1919年让他看自己学习老子的笔记,要求他一起参加慕尼黑的革命活动,但是黑塞不想走格雷泽尔之路,他要走的是审美之路,而不是英雄之路。他继续从事写作,钦佩预言家,并在自己的作品中反映了格雷泽尔的生活,这座魔幻之山是他许多小说的故事发生地,他描写了离群独居者、社会改革者、赤脚预言家和素食使徒的生活。同黑塞一样,其他作家也在他们的作品中描写了蒙凡丽达的早期思想和人物,例如豪普特曼的《索阿纳的异教徒》(Der Ketzer von Soana,1918),约翰内斯 · 施拉夫(Johannes Schlaf)的《登山》(Aufstieg,1911)和《果餐》(Fruchtmahl,1922)。

四、艺术家村落或豪杰的山梦

最早的阿斯科纳和蒙凡丽达遁世者,给世人留下的是扑朔迷离的记忆,后来者才更为精彩。到过这里的名人,超过700多人,来自半个欧洲,然后他们把各种启迪和思想带向世界。[1]蒙凡丽达确实有着特殊磁性,这座山及其周边,同时汇聚着巨大的幻想能量。文学家、艺术家、梦想家、反战者、流亡者、预言家……几乎蜂拥而来。

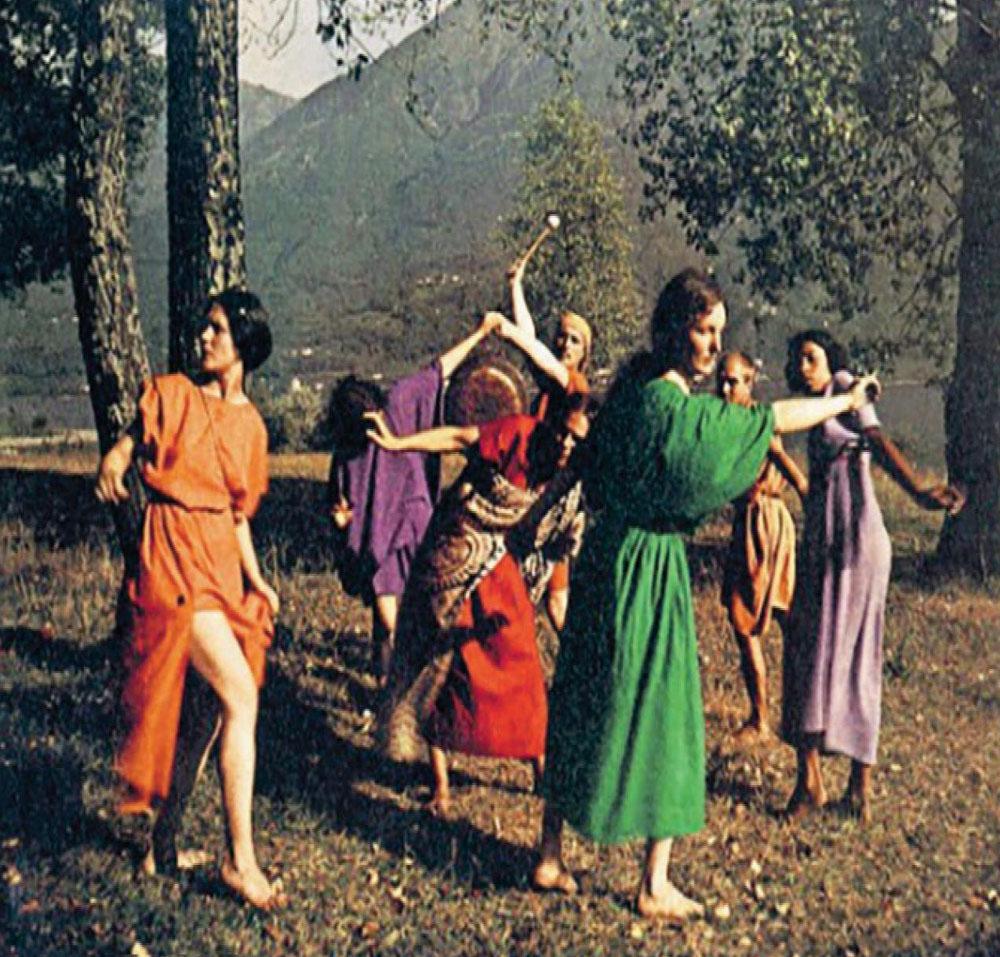

若说阿斯科纳在当代欧洲文化人眼里是一个概念,这在很大程度上得感谢那些艺术家们;蒙凡丽达开创之后,他们一直把这里选为短期或长期逗留地。在20世纪初的20年间,艺术家多半为了逃离文明、寻找内心世界及其表現形式而来到这里。体现蒙凡丽达理念的主要艺术形式是现代舞。1913年,舞蹈家和舞蹈理论家、德国现代舞之父鲁道夫 · 封 · 拉班(Rudolf von Laban)和学生玛丽 · 魏格曼(Mary Wigman)等,在蒙凡丽达创办了夏季“生活艺术学校”,这对作为肢体和灵魂之自然表现形式的现代舞的发展具有举足轻重的意义,现代舞的关键发展源自于此,并很快席卷西方世界。

在“表达舞”(Ausdruckstanz)中,“舞蹈—声音—话语”要以最个性的方式,将情绪和感受转化为肢体感和动作,一种表达自由生活感受的肢体语言。每年夏天,拉班被美女簇拥着,在蒙凡丽达山上发展和推行现代舞。他的艺校除了练习舞蹈和音乐,还传授家务活、绘画和园艺;这一整体要求,与厄登科芬、霍夫曼的生活改革观念密切相关。神秘的、仪式化的整体艺术,于1917年8月在蒙凡丽达山上达到高潮。为庆祝东方神庙教团(Ordo Templi Orientis)通神论大会的召开,他们上演了宗教仪式般的三幕舞剧《太阳颂》—“日落”“子夜”“日出”。他们的另外两部实验舞剧代表作分别是:根据古代巴比伦故事改编的《伊什塔尔的地域之旅》、根据古代墨西哥神庙咒语改编的《鼓槌起舞》。

步拉班团队的后尘,不少先锋派艺术家、达达主义者和浪漫艺人光临马焦雷湖畔,有名和无名来客不计其数。苏黎世的达达主义艺术家几乎都是蒙凡丽达的常客,拉班与汉斯 · 阿尔普(Hans Arp)、苏菲 · 托伊贝(Sophie Taeuber)、雨果 · 巴尔(Hugo Ball)和埃米 · 亨宁斯(Emmy Hennings)颇多交往。巴尔、亨宁斯夫妇于1920年代末在提契诺落户,用大城市交换了这里的田园风光,在未被破坏的自然环境中从事艺术创作。来过这里或在这里生活的闻名遐迩的作家、艺术家或哲学家有马克斯 · 韦伯(Max Weber)、恩斯特 · 布洛赫(Ernst Bloch)、黑塞、赖内 · 玛利亚 · 里尔克(Rainer Maria Rilke)、豪普特曼、D. H. 劳伦斯(D. H. Lawrence)、埃米尔 · 路德维希(Emil Ludwig)、斯蒂芬 · 格奥尔格(Stefan George)、伊萨多拉 · 邓肯(Isadora Duncan)、保罗 · 克利(Paul Klee)、弗兰西斯卡 · 楚 · 文特洛(Franziska zu Reventlow)、埃尔 · 利斯兹基(El Lissitzky)、鲁道夫 · 施坦纳(Rudolf Steiner)、科拉朋特(Klabund)、勒内 · 希克勒(René Schickele)。后来还有埃尔莎 · 拉斯克—许勒(Else Lasker-Schüler)、托马斯 · 曼(Thomas Mann)、卡尔 · 楚克迈尔(Carl Zuckmayer)、马克斯 · 皮卡德(Max Piccard)、恩斯特 · 托勒尔(Ernst Toller)、亨利 · 范 · 德 · 威尔德(Henri van de Velde)、埃里希 · 玛利亚 · 雷马克(Erich Maria Remarque)等很多名人,无法一一列举。1920年代来到阿斯科纳的人,主要是把它看作一个度假和疗养的地方,长长的名人名单也吸引了许多年轻艺术家来到这里。[2] 1933年之后,提契诺州成了遭受纳粹迫害的艺术家的安全流亡地。

五、宗教地貌中的灵肉

蒙凡丽达开创之初就富有特别的宗教地貌,甚或常有“秘教”[1]之称。它的缔造者与通神论社团有着直接联系,霍夫曼常去米兰聆听安妮 · 贝赞特(Annie Besant)的报告,后者是“通神协会”的创始人布拉瓦茨基夫人(Madame Blavatsky)的继承人。在拒绝基督教教义、关于个性和人类之更高发展的进化论立场以及素食主义的理据等方面,霍夫曼的信念与通神论者布拉瓦茨基和贝赞特的观点颇为相近。通神论思想也见之于艺术家团体“蓝骑士”(Blauer Reiter),尤其见之于康定斯基(Kandinsky)的著述《论艺术的精神》(1911),其中关于色彩象征的论说与通神论者的观点相近。1918年,两个接近“蓝骑士”的画家阿历克塞 · 雅弗林斯基(Alexej Jawlensky)和玛丽安 · 封 · 维莱夫金(Marianne von Werefkin),在充满通神论思想的阿斯科纳落户,自有其世界观的原因。[2]

通神论和神秘学思潮之外,远东智慧也在蒙凡丽达逐渐产生影响。[3]在这座山上的各种世界观中,不仅有道教、佛教思想,还有东方的救世说。格雷泽尔对老子的浓厚兴趣,见之于黑塞的长篇小说《流浪者之歌》(Siddhartha,1922)。马丁 · 布伯也于1920年代在蒙凡丽达做了关于老子以及印度哲学的讲演。海特男爵在蒙凡丽达展示其丰富的亚洲艺术收藏,更营造出东西方交流的气氛。[4]这些都引发了弗勒贝夫人对亚洲文化的兴趣,在她主导的爱兰诺思研讨会以及迄今的跨文化对话中,人们一直高度重视亚洲哲学和智慧。

阿斯科纳的另一个精神元素是心理分析。说起蒙凡丽达的心理分析,首先当提奥托 · 格罗斯(Otto Gross),然后是荣格。心理分析学大师、分析心理学创始人荣格尽人皆知,他也是后来爱兰诺思研讨会的顶梁柱。本文主要介绍爱兰诺思之前的蒙凡丽达,故而对荣格略而不谈。格罗斯是奥地利医生、心理分析学家和无政府主义者,被同时代人誉为天才。他的理论对德语作家弗兰茨 · 卡夫卡(Franz Kafka)、弗兰茨 · 魏菲尔(Franz Werfel)和约翰内斯 · 贝歇尔(Johannes Becher)产生了很大影响,并通过他的情人弗里达 · 封 · 里希特霍芬(Frieda von Richthofen)而影响到劳伦斯。1905年,他为了戒毒而来到阿斯科纳,之后常来这里。他曾筹划在阿斯科纳创建一个人类解放大学,作为返回共产乐园的起点。

格罗斯推崇弗洛伊德学说,但是作了修正。他不像弗洛伊德那样,仅把性看作神经病的根源;他认为根源在于比比皆是的强迫感和由此而来的冲突,例如教育与社会以及家庭结构引发的冲突。他本人一生都受着独断的父亲权威的折磨;父亲是著名法学家,1913年甚至把到处惹事的他强制送进医院。缘于这种家庭关系,格罗斯提出了自己的论点:所有社会和个人冲突,都源于对原始的、乐园般的母系社会的背离而转向父系社会的权力、强制和占有关系。格罗斯由此而发的诉求是:挣脱权威,追求个性和社会的解放,追求革命性推翻,追求无政府。因此,他曾同无政府主义者过往甚密,拒绝任何强迫。[1]与此相关,他提倡性自由,认为那些素食者还不够放纵。除了婚姻外,他韵事不断,常勾引有夫之妇,始终保持着一个或多个情爱关系并生儿育女,也允许妻子和情人有这种自由,他视妇女在婚姻中的依附关系为极大的错误。[2]广义而言,当时的生活改革之不同视野,亦见之于妇女运动和婚姻改革,这在霍夫曼的檄文《妇女问题研究》(1920)中可见一斑,也表现于她同厄登科芬的自由婚姻,她认为这是妇女解放的标志。[3]蒙凡丽达山上的自然观,也包含自由婚姻。[4]

20世纪上半叶,阿斯科纳完全变成了“德国山”,那里出现过各种思想、哲学和生活方式,伴随着希望和失望。怅惘者、艺术家、无政府主义者、革命家、吃喝玩乐的人、秘教成员、无名冒险者,他们共同书写了阿斯科纳的传奇和蒙凡丽达的现实。他们总在实验,也在不断失败,从而见出蒙凡丽达的能量。阿斯科纳和蒙凡丽达在20世纪初20年之欧洲尤其是德国思想史中的地位,主要不在于或长或短来过这里的许多名人,尽管名人名单确实给人留下深刻的印象。蒙凡丽达的异常吸引力,或曰一座小山之所以能够呈现出“一个近代宗教地貌”[5],成为一个朝圣地,更多的在于它原初的追求。它在很大程度上注定会失败,但依然是人们向往的目标:撤离城市化、工业化、资本主义化的现代性,砸碎非人社会的枷锁,重返简朴、心灵、真理和自然。这种或多或少存在于每个社会的撤退愿望,出现在1900至1920年间的蒙凡丽达。后来,当旅游业兴起之后,蒙凡丽达的魅力有一段时间只能来自以往的神话。[6]然而,这个地方委实人杰地灵,起始于1933年的爱兰诺思,续写了神话。[7]