茂兰国家级自然保护区石松类和蕨类植物区系特征

2021-09-10胡佳玉谭成江姚正明张宪春

胡佳玉,谭成江,姚正明,张宪春

(1.中国科学院植物研究所,系统与进化植物学国家重点实验室,北京 100093;2.贵州茂兰国家级自然保护区管理局,贵州 荔波 558400;3.中国科学院大学生命科学学院,北京 100049)

茂兰国家级自然保护区位于贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县境内,包括立化、洞塘、翁昂和永康四个乡镇,地理坐标为 107°52′~108°45′E、25°09′~25°20′N,总面积 21 285 hm²以上,该保护区为中亚热带山地季风气候,年平均气温为15.3 ℃,气温年均差18.3 ℃,1月平均气温为5.2 ℃,7月平均气温为23.5 ℃。全年降雨量为1752.5 mm,主要集中在4~10月份,年平均相对湿度83%。该区域地质属于喀斯特石灰岩地质,保护区主要为碳酸岩石构成的山地,土壤较薄,主要植被为常绿、落叶阔叶混交林,不同的植被类型和地貌也为不同生活型的石松类和蕨类植物生长提供了有利条件。

由于喀斯特地貌环境具有一定的特殊性和脆弱性[1],导致其被破坏后难以恢复[2]。通过对喀斯特地貌植物区系的研究,可以为喀斯特地貌的植物开发利用提供科学参考。但以往对喀斯特地貌植物区系的研究多聚焦于种子植物[3],针对石松类和蕨类植物区系研究还较少[4],石松类和蕨类植物是一个地区植物区系的重要组成部分,在植物进化中有着重要的地位[5]。了解一个地区的石松类和蕨类植物组成和区系特点,对于研究该地区植物区系起源和发展有重要意义[6]。而石松类和蕨类植物对环境的敏感性又导致了不同生态环境的石松类和蕨类植物的区系组成具有特异性[7]。本研究通过对茂兰国家级自然保护区石松类和蕨类植物进行区系分析,并与邻近地区植物区系进行比较,为该地区对石松类和蕨类植物的多样性保护和开发利用提供参考,丰富喀斯特地貌石松类和蕨类植物区系的研究。

1 研究方法

本研究通过在贵州茂兰国家级自然保护区及其周边地区进行多次野外考察,标本采集与鉴定,按照PPG I[8]系统并结合最新系统生物学研究,如将该地区分布的伏石蕨属、鳞果星蕨属、盾蕨属并入瓦韦属[9],整理出茂兰石松类和蕨类植物名录,编写《中国茂兰石松类和蕨类植物》[10]。参考吴征镒[11]和陆树刚[12]的分布类型划分,对茂兰的石松类和蕨类植物进行分布区划分。选取广西花坪、贵州梵净山、四川峨眉山和云南马关地区,采用Sorensen相似性系数[13]Ss=2C/(A+B)×100% (其中 Ss为相似性系数,C为两地区共有的属或种数,A和B分别为两地区的属或种数),来探讨不同地区的区系相似性关系。

2 结果与分析

2.1 石松类和蕨类植物的组成

通过统计,茂兰国家级自然保护区共有石松类和蕨类植物32科76属237种(表1),其中石松类植物2科:石松科2属2种、卷柏科1属18种,共20种;蕨类植物30科73属,共217种。相关文献显示,贵州省共有石松类和蕨类植物 36科 119属838种[14],基于此数据,茂兰石松类和蕨类植物分别占贵州石松类和蕨类植物科的 88.89%、属的63.87%、种的 28.28%。膜叶卷柏(Selaginella leptophylla)和栗柄鳞毛蕨(Dryopteris yoroii)为最近野外考察发现的该地区新分布。

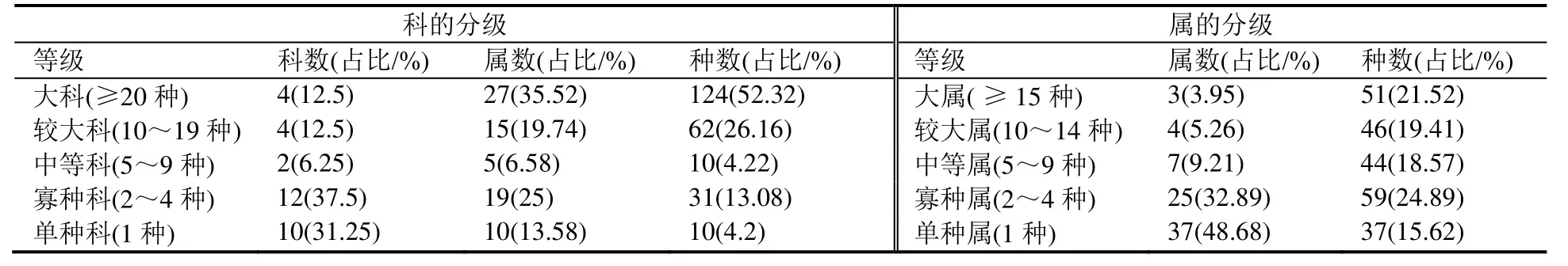

表1 茂兰石松类和蕨类植物组成Table 1 Statistics of lycophytes and ferns in Maolan

2.1.1 科的组成情况

茂兰分布的32科中含20种以上的大科有4个,分别为凤尾蕨科(Pteridaceae)、蹄盖蕨科(Athyriaceae)、鳞毛蕨科(Dryopteridaceae)和水龙骨科(Polypodiaceae),共包含27属124种,分别占该地区总科、总属、总种的12.5%、35.52%、52.32%。较大科(10~19种)有 4科,分别为卷柏科(Selaginellaceae)、碗蕨科(Dennstaedtiaceae)、铁角蕨科(Aspleniaceae)和金星蕨科(Thelypteridaceae),共包含15属62种,分别占该地区总科、总属、总种的12.5%、19.74%、26.16%。中等科(5~9种)仅有膜蕨科(Hymenophyllaceae)和乌毛蕨科(Blechnaceae)两科。寡种科(2~4种)和单种科(1种)较多,共22科,占该地区总科数的 68.25%(表 2),虽然寡种科和单种科所包含种较少,但是大大增加了茂兰地区石松类和蕨类植物科、属的丰富度。

表2 茂兰石松类与蕨类植物区系科和属的分级统计Table 2 Statistics on families and genera of lycophytes and ferns in Maolan

2.1.2 属的组成情况

茂兰 15种以上的属仅有 3属,为卷柏属(Selaginella)、凤尾蕨属(Pteris)和双盖蕨属(Diplazium),共包含51种,占总种数的21.52%。较大属(10~14种)有 4属,为铁角蕨属(Asplenium)、毛蕨属(Cyclosorus)、鳞毛蕨属(Dryopteris)和瓦韦属(Lepisorus),包含46种,占总种数的19.41%。中等属(5~9种)有 7属 44种,分别为铁线蕨属(Adiantum)、鳞盖蕨属(Microlepia)和对囊蕨属(Deparia)等,占总属数、种数的 9.21%、18.57%。寡种属(2~4种)和单种属(1种)最多,分别有25属59种和37属37种,占总属数、种数的32.89%、24.89%和 48.68%、15.62% 。寡种属和单种属是该地区石松类和蕨类植物属丰富度较高的主要原因。

2.2 石松类和蕨类植物种的分布区类型

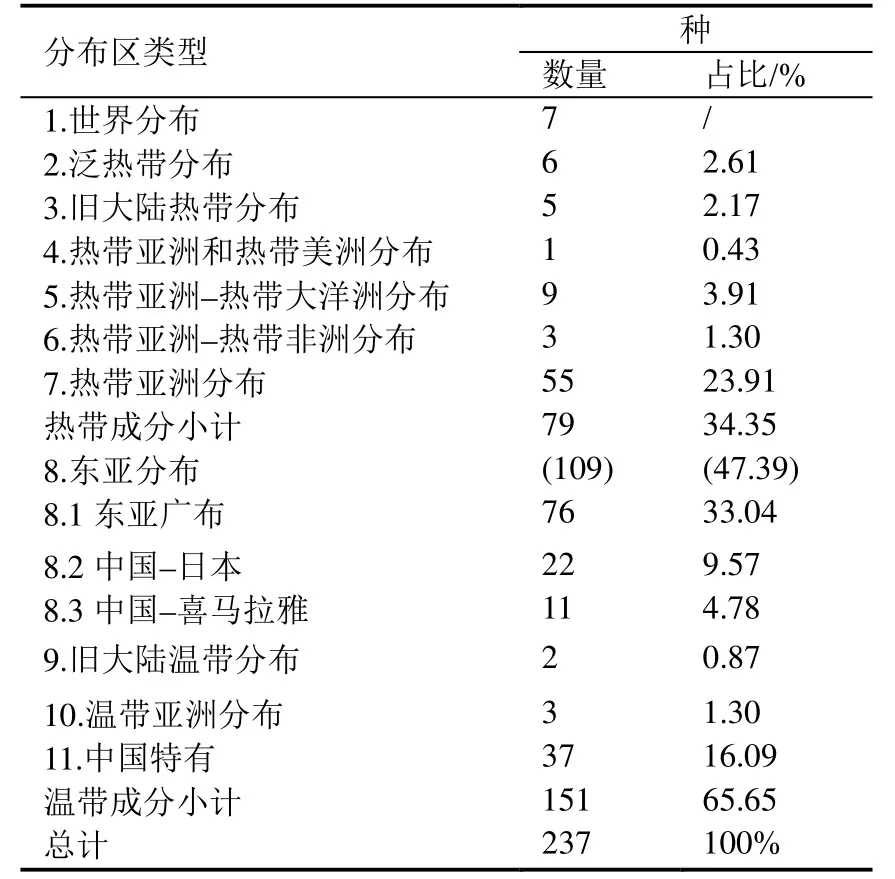

茂兰石松类和蕨类植物237种可以划分为11种分布类型(表 3),其中世界分布有瓶尔小草(Ophioglossum vulgatum)、海金沙(Lygodium japonicum)、铁线蕨(Adiantum capillus-veneris)和蕨(Pteridium aquilinum)等7种。

表3 茂兰石松类和蕨类植物分布区类型Table 3 Distribution types of lycophytes and ferns in Maolan

热带成分共79种,占总种数(除去世界分布种,下同)的 34.35%,其中泛热带分布有垂穗石松(Lycopodiella cernua)、柄叶瓶尔小草(Ophioglossum petiolatum)、松叶蕨(Psilotum nudum)和姬蕨(Hypolepis punctate)等6种,占总种数的2.61%;旧大陆热带分布有南洋假脉蕨(Crepidomanes bipunctatum)、南国田字草(Marsilea minuta)、乌蕨(Odontosoria chinensis)、蜈蚣草(Pteris vittata)和星毛蕨(Cyclosorus proliferus)5种,占总种数的2.17%;热带亚洲和热带美洲分布仅云南铁角蕨(Asplenium exiguum)1个种,占总种数的0.43%;热带亚洲–热带大洋洲分布有笔管草(Equisetum ramosissimum subsp.debile)、瓶蕨(Vandenboschia auriculata)、香鳞始蕨(Osmolindsaea odorata)和剑叶凤尾蕨(Pteris ensiformis)等9种,占总种数的3.91%;热带亚洲–热带非洲分布有切边膜叶铁角蕨(Hymenasplenium excisum)、介蕨(Deparia boryana)和肿足蕨(Hypodematium crenatum) 3种,占总种数的1.3%;热带亚洲分布有疏松卷柏(Selaginella effusa)、宽叶紫萁(Plenasium javanicum)、镰羽瘤足蕨(Plagiogyria falcata)和溪边凤尾蕨(Pteris terminalis)等55种,占总种数的23.91%。

温带成分共151种,占总种数的65.65%,其中东亚分布有109种,占总种数的47.39%,东亚分布又分为3个变型,东亚广布有深绿卷柏(Selaginella doederleinii)、紫萁(Osmunda japonica)、扇叶铁线蕨(Adiantum flabellulatum)和长叶铁角蕨(Asplenium prolongatum)等76种,占总种数的33.04%;中国–日本分布有伏地卷柏(Selaginella nipponica)、全缘燕尾蕨(Cheiropleuria integrifolia)、小黑桫椤(Gymnosphaera metteniana)和亮毛蕨(Acystopteris japonica)等22种,占总种数的9.57%;中国–喜马拉雅有野雉尾金粉蕨(Onychium japonicum)、西南假毛蕨(Cyclosorus esquirolii)、披针新月蕨(Pronephrium penangianum)和栗柄鳞毛蕨(Dryopteris yoroii)等11种,占总种数的4.78%;旧大陆温带分布有倒挂铁角蕨(Asplenium normale)和团扇蕨(Crepidomanes minutum) 2种,占总种数的0.87%;温带亚洲分布有虎尾铁角蕨(Asplenium incisum)、北京铁角蕨(Asplenium pekinense)和华中铁角蕨(Asplenium sarelii)3种,占总种数的1.30%;中国特有分布有异穗卷柏(Selaginella heterostachys)、陕西粉背蕨(Aleuritopteris argentea var.obscura)、云贵轴果蕨(Rhachidosorus truncatus)和大瓦韦(Lepisorus macrosphaerus)等 37种,占总种数的16.09%,其中中国特有种里面还有一些为该地区特有种,如茂兰肋毛蕨(Ctenitis molanensis)、贵州贯众(Cyrtomium guizhouense)、秦氏贯众(Cyrtomium chingianum)等。与科、属分布区类型相比,种的分布类型中温带成分明显增加,说明种的分布区类型更能反映出一个地区的植物区系特征。

2.3 茂兰喀斯特地貌石松类和蕨类植物特点

茂兰是典型的喀斯特地貌地区,根据该地区石松类和蕨类植物生长环境的不同生态因子进行划分,可以分析该地区石松类和蕨类植物的特点。

根据对光照强度的需求,将茂兰石松类和蕨类植物划分为阳生植物、阴生植物。其中阳生植物有20种,占总种数的8.44%,其中阳生植物多为较高大蕨类,常分布于山坡和林缘等地区,如柄叶瓶尔小草、紫萁、华南紫萁(Plenasium vachellii)、中华里白(Diplopterygium chinense)、铁芒萁(Dicranopteris linearis)、蕨、针毛蕨(Macrothelypteris oligophlebia)、疏羽凸轴蕨(Metathelypteris laxa)、云贵紫柄蕨(Pseudophegopteris yunkweiensis)等。阴生植物 217种,占总种数的 91.56%,如深绿卷柏(Selaginella doederleinii)、凤了蕨(Coniogramme japonica)、中华短肠蕨(Diplazium chinense)、中华复叶耳蕨(Arachniodes chinensis)、迷人鳞毛蕨(Dryopteris decipiens)、友水龙骨(Goniophlebium amoenum)、大瓦韦、膜叶星蕨(Bosmania membranaceum)等。茂兰阴生植物占主要优势,主要与该地区森林茂密且日照较少有关。

根据生境习性,将该地区石松类和蕨类植物划分为土生植物、土生兼性石生植物、石生植物、附生植物、水生植物5个生态类型。其中土生植物有126种,占总种数的53.16%;土生兼性石生植物有26种,占总种数10.97%;石生植物有53种,占总种数的 22.36%;附生植物有 29种,占总种数的12.24%;水生植物3种,占总种数的1.27%。该地区土生植物占比最多,多生长于喀斯特森林林下灌丛下,主要为凤尾蕨科、金星蕨科、蹄盖蕨科、鳞毛蕨科等,如刺齿半边旗(Pteris dispar)、傅氏凤尾蕨(Pteris fauriei)、渐尖毛蕨(Cyclosorus acuminatus)、红色新月蕨(Pronephrium lakhimpurense)、双盖蕨(Diplazium donianum)、胎生蹄盖蕨(Athyrium viviparum)、黑足鳞毛蕨(Dryopteris fuscipes)等;部分植物为土生兼性石生植物,如大叶卷柏(Selaginella bodinieri)、云南铁角蕨、假耳羽短肠蕨(Diplazium okudairai)、巴郎耳蕨(Polystichum balansae)等;由于该地区多为岩石构成的山地,因此石生植物也较多,如松叶蕨、南洋假脉蕨、假鞭叶铁线蕨(Adiantum malesianum)、金粉背蕨(Aleuritopteris chrysophylla)、石生铁角蕨(Asplenium saxicola)、肿足蕨、茂兰肋毛蕨、邢氏贯众(Cyrtomium shingianum)等,此外部分种常生长于石灰岩溶洞内,为喀斯特地貌地区特有植物,如白毛卷柏(Selaginella albociliata)、微齿钝叶卷柏(Selaginella ornata)、白垩铁线蕨(Adiantum gravesii)、小铁线蕨(Adiantum mariesii)等。由于该地区森林茂密,水汽充足,因此该地区附生植物也较多,如书带车前蕨(Antrophyum vittarioides)、长叶实蕨(Bolbitis heteroclita)、华南舌蕨(Elaphoglossum yoshinagae)、槲蕨(Drynaria roosii)、鳞果星蕨(Lepisorus buergerianum)、阔叶瓦韦(Lepisorus tosaensis)、石蕨(Pyrrosia angustissima)等,附生植物以比较进化的水龙骨科最多。水生植物较少,仅满江红(Azolla pinnata subsp.asiatica)、南国田字草和星毛蕨。

3 与邻近地区比较

3.1 相似性系数比较

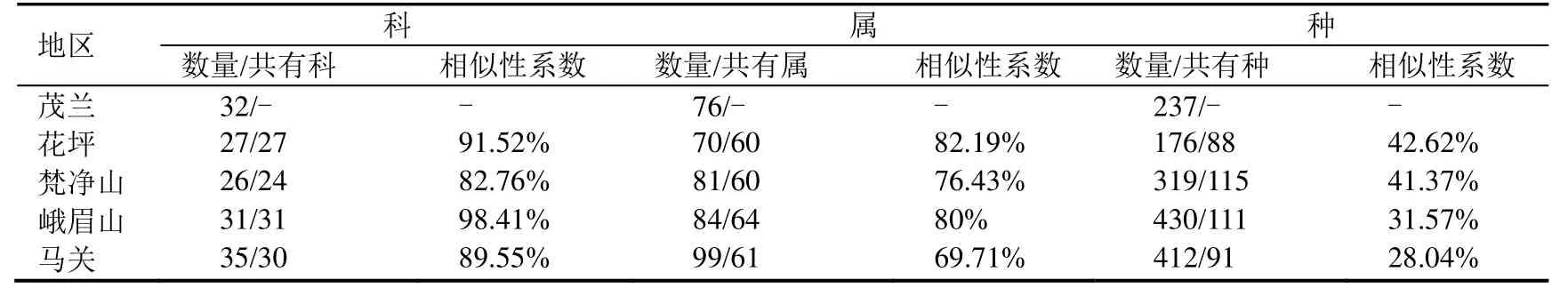

通过与国内其它地区的比较分析可以更好的揭示茂兰植物区系的特点,选取广西花坪、贵州梵净山、四川峨眉山与云南马关县[15—18]的资料进行科、属、种的相似性系数比较,结果显示,茂兰与4个地区在科相似性系数上均达到80%以上,其中与峨眉山的科的相似性系数最高,为98.41%。属的相似性系数与花坪最高,为 82.19%,其次为峨眉山(80%),梵净山(76.43%),与马关县的属的相似性系数最低,为69.71%。在种的相似性系数上,茂兰与花坪的相似性系数最高,为 42.62%,梵净山(41.37%),峨眉山(31.57%),与马关县种相似性系数最低(28.04%)(表4)。

表4 茂兰与国内其它地区相似性系数比较Table 4 Comparison of floristic similarity coefficients between Maolan and other regions in China

3.2 R/T值比较

R/T值是植物区系中热带成分与温带成分的比值,可以从大体上衡量区系的性质[19]。不同地区的自然环境和气候类型也使得不同地区植物区系 R/T值呈现动态变化。一般在相似纬度、相似海拔地区,一个地区的R/T值越高,其热带成分就越高,气候也更加温暖湿润。比较5个地区的R/T值显示,茂兰R/T值为0.523,温带成分约为热带成分2倍,5个地区从南到北,R/T值总体呈现升高的趋势(表5),说明了茂兰植物区系成分由热带向温带过渡的趋势。花坪纬度与茂兰接近,且海拔更高,但R/T值更高,说明其热带成分占比高于茂兰,原因可能为花坪虽然最高海拔高于茂兰,但花坪大部分地区为海拔500 m以下,且年降雨量高于茂兰,使得花坪气候比茂兰更适合热带成分石松类和蕨类植物生长,因此R/T值略高于茂兰。梵净山虽然与茂兰地理位置接近,但其海拔更高,因此温带成分更多,R/T值也更小。马关纬度最低,区系成分中热带成分占比最大,R/T值最高。

表5 茂兰与其他地区R/T值比较Table 5 Comparison of R/T between Maolan and other regions

4 结论与讨论

茂兰国家级自然保护区分布有石松类和蕨类植物32科76属237种,其中单种科和单种属较多,说明该地区科、属内分化程度较低,优势科为鳞毛蕨科、蹄盖蕨科、凤尾蕨科和水龙骨科,共包含124种,占总种数的52.32%,为该地区石松类和蕨类植物最重要的组成部分;优势属为双盖蕨属、卷柏属和凤尾蕨属,共包含51种,占总种数的21.52%。

由于近年来分子生物学的发展,对石松类和蕨类植物的科、属划分有较大变化,因此从科、属水平评估一个地区分布区类型具有不确定性。在对种分布区类型统计时,显示该地区种的主要分布区类型为东亚分布,占总种数的47.39%;其次为热带亚洲分布,占总种数的23.91%;茂兰石松类和蕨类在种的水平以温带成分略占优势,表现出从热带成分向温带成分演化和过渡的趋势。茂兰地区阴生植物占比较大,主要是由于该地区年太阳辐射量处于低值区,并且该地区存在大量喀斯特原始森林,喀斯特地貌的石灰岩母质的岩溶性导致山峰形成连座峰林和密集峰林地形,在峰底常年被森林笼罩,环境荫蔽,光照稀少,因此该地区石松类和蕨类植物多为适应低光照强度环境的阴生植物。从生境习性看,该地区虽然土生植物占大多数,但是石生植物和附生植物也较多,这是由于该地区石灰岩较多,且全年降水量高,空气湿度大,为这两种生境植物提供了适宜环境。和国内其他4个地区区系比较显示,茂兰与广西花坪种相似性最高,这与两地区地理位置较近,气候特征和自然环境相似有关,其次为梵净山,而与峨眉山和马关县种相似性系数都较低,可能是因为峨眉山植物区系具有更多的高海拔分布的温带成分,而马关具有更多的低海拔分布的热带成分。