明清时期皖西地区社会结构的考察

2021-09-10关传友

关传友

(皖西学院 皖西文化中心,安徽 六安 237012)

社会结构是属社会学范畴的术语,后被历史学者借用为社会史研究的术语。当代著名社会史家冯尔康先生对其定义为:“社会结构是社会要素,或者说是广义的社会组织的组成方式,是具有各种社会身份的人及其群体的联结方式,这种方式是各种社会组织的有序排列,即各种组织有其社会地位,并依此由低级到高级排列,这种有序排列呈相对稳定状态,即形成社会结构的模式;社会结构要素间的冲突,使其内部产生变化的动力,并最终造成社会结构的变迁;人类社会的分工、生产力水平和生产关系给社会结构的形式、状态、性质、演变以决定性的影响,社会结构只是人类社会总体中的一种结构,与生产方式结构、生活方式结构等并存不悖。”[1](P27)社会要素包括社会群体、社会组织、阶级与等级结构、社区结构、民族结构、人口结构等。本文结合明清时期皖西地方社会的实际情况仅对阶层结构、组织结构的变化进行讨论。

一、阶层结构

阶层是指有相同或相似的经济水平和社会身份的社会群体。皖西地方传统社会的阶层等级结构一般由“士”“农”“工”“商”组成,“四民以士为首,农次之,工商其下也。”[2](卷二十三,“职役三” P5053)由于历代王朝的“重农抑商”政策,从事耕读是中国传统社会的正道。“士”阶层是地方社会的特权阶层,“农”“工”“商”则是属于平民阶层。

(一)士阶层

“士”阶层是指地方社会中的士绅阶层,主要由两类人群构成,即致仕、卸任及坐废回乡的官员和在任官员,府州县学的生员、国子监的监生,以及在乡试、会试中及第的举人和进士等准官员,他们属于地方社会的精英阶层。明清时期的王朝统治主要就是依靠其来参与对地方基层社会的统治。有学者认为“中国的绅士是一个独特的社会集团。他们具有人们所公认的政治、经济和社会特权以及各种权力,并有着特殊的生活方式”,“绅士乃是由儒学教义确定的纲常伦纪的卫道士、推行者和代表人,这些儒学教义规定了中国社会以及人际关系的准则。绅士所受的是这种儒学体系的教育,并由此获得管理社会事务的知识,具备这些知识正是他们在中国社会中担任领导作用的主要条件。”[3](导言,P1)因此绅士在地方社会具有特殊的身份和地位,是地方官府所依靠的社会群体——知识阶层,承担着官与民之间的中介作用。清代知县汪辉祖对此有真切的论述,其说:“官与民疏,士与民近,民之信官,不若信士。朝廷之法纪不能尽谕于民,而士易解析,谕之于士,使转谕于民,则道易明,而教易行。”[4](卷上,P13)美国汉学家费正清先生也在其著作中也指出了中国士绅的重要作用:“实际上,皇帝任命的任何县官只有获得当地士绅的合作才能进行治理。”[5](P57)就皖西地方社会而言,士绅在地方社会中扮演着极其重要的角色,在教化兴学、文化建设、社会公益、慈善救济、敦宗睦族、调解纷争、社会代言、保聚乡里等方面发挥了积极主导作用[6](P227-286)。但是也有不少士绅利用其享受的社会特权,在地方欺凌平民,包揽词讼,鱼肉百姓。清嘉庆十四、五年间,六安州城士绅在与徽州商帮新建新安会馆而引起诉讼案时,就依仗其地缘优势和功名身份,表现了其霸道强横的一面。在此案发生的数年前,曾署理六安知州达八月之久的高廷瑶对六安州士绅有“六安多世族,官斯土者稍不检,荐绅挟其短而玩弄之,鲜不败”[7](卷上,P17)之中肯评说。也有在社会动乱之际,为确保自身安全,竟投靠敌对方。清咸丰四年初,六安州城被太平军攻占后,有士绅给太平军送军粮,引起咸丰皇帝的震怒,《清文宗实录》卷一三三“咸丰四年六月辛巳”条就记录了其谕批云:“据奏有劣绅孔广春、傅尔钧、沈铸奎等豫辇财物,赍送逆贼等语。愚民食毛践土,尚当义切同仇。况身列缙绅,乃敢迎贼送粮,情同叛逆,实属法所难宽。如果查明属实,即着将该劣绅等家产,查抄入官。并查明有无甘心从逆情事,分别治罪。”民国改元后,传统士绅因特权被取消而逐渐消亡。

(二)农阶层

“农”阶层是指地方社会中的从事农业生产的平民阶层,包括庶民地主、自耕农、佃农、屯户等社会成员。

1.庶民地主

庶民地主占有一定量的土地,靠出租或雇工耕种土地而获利,需要向朝廷缴纳赋税并承担劳役,不享有朝廷规定的法定特权。庶民地主因具一定的经济实力,可培养子弟通过读书仕进而获得进入社会士绅阶层。因其没有法定的社会特权,极易遭受地方官府及胥吏的压迫盘剥。清道光十二年(1832)春,迁居舒城县九井马家院子的五代富户马家遭地方恶徒深夜抛尸,当地保甲、士绅互相勾连,讹诈马家钱财,致使其破家逃散四方,曾有二支后人散居于霍山县①。

2.自耕农

自耕农拥有少量土地,以耕种为生,自给自足,需向朝廷缴纳赋税及承担劳役。关于其经济状况,清光绪《霍山县志》引旧志云:“中人以下咸自食其力,薄田数十亩,往往子孙世守之。”[8](卷之二,P47)明初战乱平息后,皖西地区地旷人稀,从江西瓦屑坝、山东枣林庄及徽州等地的移民家族绝大部分是自耕农。霍山县西南山区上土市孙氏宗族始迁祖孙文贵元末自泾县迁六安州开化乡(今霍山县城周边),于洪武九年(1376)获得由地方官填写朝廷颁发的户帖。其格式如下:

男 子 口

成丁一口 本身年三十八岁

不成丁一口 孙景亨 年八岁

妇女大一口 妻阿金 年三十三岁

房屋二间 田地塘山共二顷 坐落石婆山

右户部贴付孙文贵收执准此

洪武九年 月 日 印②

由上引可见孙文贵无疑是自耕农。冯尔康先生认为清代总人口中,“自耕农人口的百分之四十,相应有百分之三四十的垦田。”[1](P612)中共皖西领导人之一的寿县人薛卓汉二十世纪二十年代初期对寿县农村调查得出,寿县自耕农仅占百分之十八[9]。大致能够反映寿县的自耕农情况。

3.佃农

佃农自己不拥有土地,租种地主田地耕作,靠交纳地租后剩余粮食维持生活。他们属于平民中的地位低下阶层,深受地主的剥削。清光绪《霍山县志》记霍山县“佃田而耕者十仅二三”[8](卷之二,P47),到民国时期,霍山县佃农已占百分之六十[10](P124)。薛卓汉称民国初期寿县佃农占百分之四十三[9]。

佃农向地主租赁土地要凭中订立租约,称为“召约”“批佃文书”“揽约”等。其主内容包括租赁双方、租地位置、数额、租额(包括附加租额)、收租办法、撤佃条件等。地主租给佃农土地较为苛刻,其地租通常在对半或四六分,用稻谷交纳,常称实物地租。清乾隆刑科题本涉及皖西有乾隆三十一年(1766)六安州省亮(佃主)租给张南讹(佃农)的“四石庙田,租谷十六石”;乾隆三十四年(1769)寿州夏超(佃农)租毕铎(佃主)的“承佃所出当田地十三丘,每年籽粒各半分收”;乾隆四十六年(1781)霍邱刘传(佃农)租雍建圻(佃主)的“租种田种十三石(130亩),每年三四月田主给籽种四五石,租谷议定平分。”[11]中国社科院经济所收藏清嘉庆朝时的地租档案中有两件涉及皖西霍邱,是说“嘉庆八年,霍邱陈大邦佃种陈红道庄田,陈红道给陈大邦庄房十二间居住耕种,每年租粮按照收成分数四六派分。陈大邦当即交寄庄钱二十千文,议明退佃照数交还,立有揽约”;“嘉庆十四年,霍邱胡自清凭中说合,佃种陈陶水田二石,交有寄庄钱十三钱文、写礼钱十四千五百文,言明每年租稞八石,给种三年,如未满年限,陈陶辞佃,仍照原数还钱。”[11]民国时期六安县湾地地主则直接向佃户收取货币,称为货币地租。六安县苏家埠、独山、麻埠等种麻区普遍实行,每租5斗地要交课银法币24元,并要预交;5斗地可产麻200捆,值法币50元,课银约占一半。在山多地少的地区,每石田(地)租课约在法币30元上下[12](P82)。除此之外,佃户还要替佃主抬轿、打柴、担水、掸尘、修房筑屋、红、白事等无偿服役,佃农妇女还要替东家做鞋、带孩子、打零工等杂活。霍山县佃农除纳租外,要“照例应送之礼品,即除夕送鸡曰‘磙鸡’;夏令或冬令,地主做酱,即往送麦曰‘酱麦’;新谷将熟,选折垂穗,焙干碾米,送请地主尝新曰‘新米’。数量多少,以地主宽刻而分”[10](P121)。

佃农向地主租赁土地时,交纳一定数量的押租钱,也称赔价钱。皖西常称寄庄钱或压板金。佃户在租田时还要交纳批礼钱。佃户退佃时,寄庄钱由地主退还,批礼钱则不退。反映了地主对佃农的剥削程度之深。按常理佃农花钱承佃,则获得了土地的经营权和转让权,而地主仅剩有土地所有权和收租钱。佃户与地主之间的不对称关系,时常引起佃种纷争。清乾隆刑科题本有一例涉及皖西主佃纠纷案件。“客居霍邱的湖北人谈席五父子经当地人张鹤鸣说合,佃种张鹤鸣族弟张乐彩十石种的田(即一百亩田),每年租谷三十石,又照当地乡规,给田主张乐彩寄庄钱三十千钱,给张鹤鸣说合钱八百文。二年后,张乐彩以谈席五欠租不清将田收回另佃。谈席五请张鹤鸣张乐彩及邻右彭惟江来家算账,照数交还所欠十二石租谷,张乐彩也将三十千寄庄钱退回谈席五。谈席五因田只佃种二年就被收回,向张鹤鸣要原付的八百文,张拒绝,谈席五是外乡人不敢计较。谈席五的儿子背着他去找张讲理,发生了争执,打死了人。”[11]则是因地主强势撤佃不退批礼钱引起纠纷而造成的人命案件。清咸同年间霍山县西乡九保(今金寨县燕子河、长岭等地)团练堵御太平军、捻军,阵亡数百人,士绅悯甚,请免批金夹课,经朝廷批准,取得永佃权。至民国十一年(1922)底,该地地主呈请县府取消佃户的永佃权引起争讼。经地方士绅及佃户出示旧约,霍山县政府判定仍照原定规约,维护永佃权[13](P792)。

4.屯户

明朝廷在极为重要的要地驻军设卫屯田,使官兵携家就业,称为屯户。屯兵减员,子孙递补,平时耕耘,战时出征。其田属官产,准屯户世代传业,但不得杜卖。免纳田赋,唯须出应丁差力役。卫官可收取若干田租,供本卫从公官兵工食费用。屯户应是属平民基层的社会群体。明代六安州设有六安卫,有14870余名,屯丁1879丁,屯田1988顷39亩8分。[14](卷之十,P136)清康熙十八年(1679)裁撤六安卫,其田入籍升科,征收地丁赋。寿州也设有寿州卫,道光八年(1828)统计,屯户男女大小丁口32726人[15](卷之七,P91)。清同治年间统计,霍邱县有屯户33027人[16](卷之三,P92)。民国时期屯田在屯户缴费领契后全部转为民田。

上述社会群体成员因社会环境变化而相互转换。庶民地主因分家析产可能成为自耕农;因灾害或社会动乱,庶民地主和自耕农会成为佃农;社会承平时期自耕农、佃农经过辛勤劳作,不断积累资产,可能成为庶民地主。有的庶民地主、自耕农的子弟通过读书科举途径而进入到士绅阶层。

(三)工阶层

在传统社会里的“工”阶层,多是指从事制作和加工各种生产工具和生活器具的手工业者,属于平民阶层。雍正《六安州志》记载:“工作技艺非土著所长,凡宫室器具悉取办外郡。故城市村墟僦食者,所在多有。”[17](卷之十,P407)光绪《寿州志》载:“邑非通都,技巧不聚于肆,凡所营造,朴素无华,犹存古意。”[15](卷之三,P45)皖西地区手工业者一般是以个体出现,以家庭或小作坊进行生产。居于城镇者则是沿街设摊,也有则是肩挑背负,上门服务。明清时期皖西也不乏技艺精湛的手工业者。民国《六安县志稿·人物志·方技》记载清末六安州有鲍篾匠父子有异能,“破篾丝细如线,制成细脸盆、酒杯、茶杯、空心筷、笔筒,皆能盛水注汤。清末皖垣提倡工艺,其父已死,前州守方旦初推荐其子充省内工艺学校教习。”清道光年间六安州城制笔艺人夏均安制作了著名的“一品斋”毛笔,销往南京、上海等大中城市,称誉国内外。宣统元年,在南洋工艺品赛会上被誉为一等工艺品,其中“大卷紫毫”(七紫毫)“仿古京庄”(池上于会)两种分别获金质、银质奖章。但总体而言,皖西从事工作技艺的手工业人群不是太多,而技艺也不甚精湛。诚有人说:舒城县“晓天产铁,而釜罐农具外无他物。四乡多竹,而筐箩凉簟外无他器。有木而器具甚陋,有漆而艺术不精。”[18](附录三,P655)基本上概况了皖西的全貌。

(四)商阶层

皖西“商”阶层多是单凭商业活动为谋生的群体,也属于平民阶层。由于历代视商为末的影响,皖西从事经商活动的人员相对较少,多为安徽徽州、旌德及山西、河南、山东、江苏、湖北、陕西等省人。文献称六安“商所货粟米、竹木、茶耳、药草诸物,盐荚则来自淮阳,徽人掌之,土人无兴贩者。”[17](卷之十,P407)“六州工贾云集,或以手艺营生,或以货物售卖,或以银钱开设铺面,种种生理不一,皆属有本客商”③。霍山县“凡贸迁工作,无往非仰承楚、豫、徽、英、潜、太之人。”[8](卷之二,P60)这些外地商人在皖西一般多从事对农产品的收购贩运,如稻米、茶麻、木竹等;同时从外地运进皖西需缺的食盐等日用百货,进行批发零售,获利丰厚。《许氏统宗世谱·处士孟洁公行状》记载明成化、弘治年间,徽商许孟洁“弱冠即来商吾里(六安团山郾),里中人皆敬仰公,予垂髫耳熟矣。继而商于寿春之正阳者二十余年。…… 尤睦于亲旧,亲旧每因之起家,故正阳之市,因公而益盛”[19](P242-243)。清代在六安的徽州人“寄州不下数百人”,“在六安州城地方开设典铺、银庄数百家”④。但皖西本地商人大都是中小商人,有一定资本的商人则于城镇集市沿街开设店铺,为城镇居民服务而获利;而小本经营者则靠肩挑走乡穿街货卖获利。清康熙年间寿州正阳关镇有瓷器行、京货店、平机行、木货行、花油行、梭布店、杂货店、干果行等八行铺37家⑤。清初从旌德县迁居六安州双河的吕氏家族以贩运稻米起家,至清乾嘉年间已经成为当地储谷百万石的著名粮商。“庐州、六安毗连之双河、三河镇一带有吕姓米商,修盖仓房沿河七十余里,盘踞多年,每岁积谷百余万石,贱买贵卖,仓名有二十八酆号数。”[20](P332)著名抗日将领孙立人家族的祖先就是清康雍年间从徽州到舒城县三河镇(今属肥西县)经商而定居于此的。但需指出是明清时期皖西地区商业贸易主要为外商所控制,他们与本地牙行、货栈相互勾结,盘剥民众。乾隆《霍山县志》就记载茶商与茶行共同剥削茶农的事实。其云:“茶贾茶行,朋结为奸,侵剥日甚,诸贾隔岁挟资投行预质,牙侩负诸贾子母,每刻削茶户以偿之。诸贾所携白金,间有自带小炉,镕改低色,不与足纹(近概用制钱,不虞诈伪矣。又苦有扣折之病)。茶秤过大,与市秤迥不相符,罔顾国家画一权衡之定制。且茶品之高下,茶值之低昂,随口任心,茶户莫能与较。又格外多取样茶,与茶贾均分,视正茶不啻十分之一。每茶市罢后,茶贾以轻价获重货,捆载而归,牙侩亦饱囊囊。而茶户终年拮据,不免竭资枵腹,终叹罄悬,则奸蠹之为厉深哉!”[21](卷之三,P351)外地茶商对茶农盘剥程度之深,可见一斑。其他行业也是如此,清嘉庆年间六安州士绅指责典铺徽商“徒手来州,诓骗为业”,有二十余家店铺在六安“拐骗银两动以万计”③。六安举贡生监还指控徽商在六安“横恃钱灵,巧图闪避,平空贿挥”的为富不仁形象⑥。

除了以上士、农、工、商四民之外,皖西地方还有佣工和属贱民阶层的奴婢、官府衙门供职的皂隶及从事轿夫、吹鼓手、剃头、乐人、裁缝、娼妓等职业者。

佣工是农业、手工业、商业活动中长期或临时性雇佣的长、短工,农无田者为人佣工称长工,农月暂佣者称忙工。皖西地方从事农业生产佣工者多称之帮工,土称“大锹把子”;饭馆、店铺等佣工者称多称为“伙计”。这些人群与雇主没有人身依附,是属于平民阶层的自由人。

但必须说明的是明清皖西地方社会的阶层结构主要是由“士”“农”阶层构成,“工”“商”阶层人员较少,工、商从业者多为外地人,“工作技艺非土著所长”[17](卷之十,P407),“凡贸迁工作,无往非仰承楚、豫、徽、英、潜、太之人。”[8](卷之二,P60)就是对其高度概括。是其明显不同于江南苏、松、常地区的工、商从业众多和本省徽州地区从商者多之所在。

二、组织结构

地方传统社会组织由代表王朝权力的政区组织、乡村基层行政组织和代表民间社会的非正式组织构成,三者组成了地方社会的组织结构。皖西地方社会的组织结构也是如此。

(一)州县政区组织

皖西地方政区组织主要是州县,它是王朝政权实现地方统治的最基层政区,是维护地方社会秩序的主体。为使地方州县的行政能够有效开展,朝廷需置设一定的行政机构。主要有六房、州县学、巡检司、驿站、税课局、仓、库、医学、阴阳学、僧正会司、道正会司等机构,配置一定的行政人员推行政令,实现州县事务的正常运作[6](P131-135)。州县政区组织所承担的行政事务主要是赋税征收、司法词诉、治安捕盗、公共工程、备荒赈灾和教育教化等[6](P137-226)。

(二)官方基层组织

明清朝廷为有效控制地方基层社会,创立了两种基层组织体系,即以征收土地税和摊派徭役事务的里甲组织体系,及以社会治安控制事务的保甲组织体系。

里甲是朝廷为保证国家赋役正常征发而实施的一种职役组织,是实行户籍与赋役管理合一的制度。《明史·食货志》载:“洪武十四年诏天下编赋役黄册,以一百十户为一里,推丁粮多者十户为长,馀百户为十甲,甲凡十人。岁役里长一人、甲首一人,董一里一甲之事。”据何朝晖先生概括具有攒造黄册,催征钱粮、点差徭役,勾摄公事,出办官物、支应里甲夫马,管束里民、处理纠纷、维持治安,教化百姓、救济贫穷等六种功能[22](P66-69)。

保甲是朝廷为弥盗安民的目的而推行的一种维护社会治安的组织制度。据《清史稿·户口》载:“州县城乡十户立一牌长,十牌立一甲长,十甲立一保长。户给印牌,书其姓名丁口。出则注所往,入则稽所来。”皖西地区早在明正德末年就已经推行此制度[6](P205)。至雍乾之际,里甲制功能终为保甲制所替代[23](P215)。

都图是贯穿明清两代的一种按土地区划的基层组织[24](P120)。所谓图就是一里110户所拥有的土地,由于“每里册籍首列一图,故名图”[25](卷二十二,P1256)。

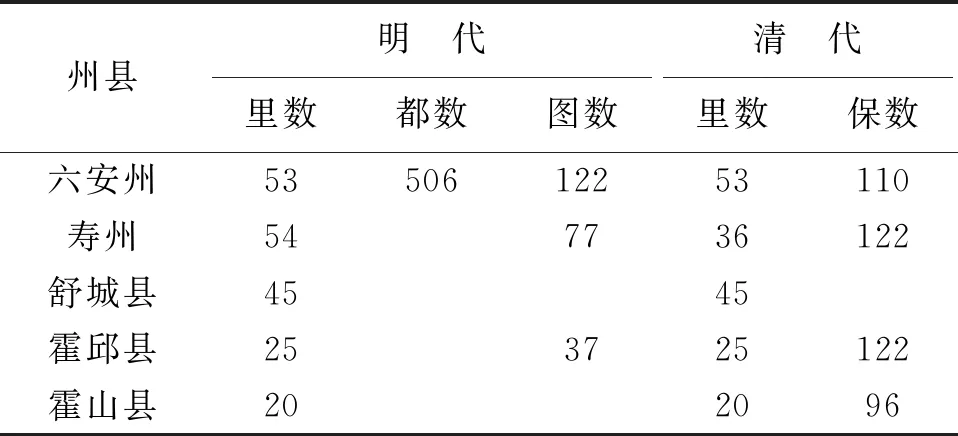

表1 明清皖西地方基层组织设置情况一览表

乡村社会里的里甲、保甲组织和都图组织是官方法定的基层组织,是官方力量在基层的代表和延伸,承载着国家控制基层社会之职能,维护乡村社会秩序[6](P135-137)。但必须指出的是所谓“王权不下县”,仅是在州县官员由朝廷任命、薪俸由国家支付的意义上才能成立。实际上代表王朝权力的州县官对乡村社会的控制无所不在,只不过是选择性的介入而已,根据不同时期的不同事务而抉择。但其对地方社会的控制主要是通过法定乡村基层组织和非正式的民间组织共同实现的。

(三)非官方组织

皖西基层非官方组织主要包括宗族、会社等,在地方社会发挥了官方组织难以替代的作用。

宗族是皖西地方社会最普遍的组织,在地方社会结构中的中心地位是毫无疑问的。它是皖西地方民众个人认同中最为根本的要素和社会组织的单元。美国汉学家罗威廉(William T. Rowe)认为:“在帝制晚期和民国时期支配整个长江中下游地区的宗族精英,大多是在洪武年间出现的。关于湘江河谷(湖南),长江和汉水交汇地区(湖北),以及长江下游行政区如徽州(安徽)、无锡(江苏)、宁波(浙江)等地的‘支配性’地方宗族的详细研究都表明,这些宗族绝大多数都是在14世纪末已经获得并建立起他们在当地的支配地位。他们的祖先有很多甚至大部分是作为军官、文职人员、商人或者田产所有者,跟随明朝创建者朱元璋的军队进入这个地区的,大多来自朱的老家江西(引者注:朱的老家是安徽凤阳)。”[26](P71)皖西地方许多移民宗族的宗谱所记都与这一论述大致相吻合。迁居此地移民族人利用其带来的有限资金获取土地而进行土地垦殖,不断积累财富,从而使能够读书仕进、博取功名的家族成员获得有力资助,向社会上层流动。同时也通过扶危救困、架桥修路等社会公益活动,在地方社会获取社会名望,而得到地方社会公认的领导权力,实现其宗族利益的最大化。移民宗族为保持其利益的最大化,都致力于宗族的组织化、制度化进程,实行族内控制,以使其在面对外部世界时维持内部的纪律和团结,这个外部世界就是相邻的宗族、外姓平民及地方官府。皖西宗族组织的制度化建设主要包括建宗祠、修族谱、设族产等,它是实现宗族组织化的标志。宗祠是宗族祖先魂灵的凭依之所,是族人祭拜祖先、敬宗收族的主要场所。宗族通过在宗祠中举行祭祀祖先仪式,达到教育族人、增强宗族成员的凝聚力之目的。族人在宗祠中进行族长、祠正的推选,族产的购置与处理,编纂族谱,族规家法的宣扬,族人纠纷的调解等重大活动和重要日常事务,对保持该宗族的发展和繁荣发挥着重要作用。宗谱是巩固宗族制度和敦宗收族的主要手段,是尊祖、敬宗和弘扬孝道的根本表现。宗族通过对宗谱的编纂和辈派的制订,实现宗族内的群体认同,增强族人对宗族的归属与认同感,得到区分不同群体的目的。通过编纂宗谱之时制定的家训,对族众进行德治教化,强调宗族人品德修养的自我养成,发挥其劝善惩恶的价值判断。宗族还通过宗谱所制定的族规,对宗族人的各种行为进行了约束和规范,要求宗族成员注重个人言行举止,不得以下犯上,遵守国家的法令,禁止族人奢华浪费、游手好闲、结交非人、赌博宿娼、偷盗伐荫、凶横斗殴、争讼强葬、轻佻刻薄、图赖谋财等行为,实现宗族内部秩序的和谐稳定。族产是宗族出于祭祀祖先、培修祖茔、救济族众、兴学助教以及社会公益等多种用途而设置的宗族公共财产。宗族通过这些族产的使用,确保了族人的上升空间,维护了宗族的脸面,增强了族人对宗族的依赖感。同时也树立了宗族在地方社会的正面形象,扩大了社会影响,捍卫了宗族的社会地位。因此,宗族组织是维护皖西地方社会秩序的主要力量。正如人类学学者王铭铭所说:“宗族在民间(尤其是农村地区)的广泛发展,不仅是由于政府社会控制政策造成的,而且与长期以来民间对贵族式的宗法制的景慕与模仿、地方权力的网络建构、地方社会的公共领域的发展有密切的关系。”[27](P87)

会社是指在志趣相同或利益一致基础上的社会成员自觉结合而组成的民间团体。明清民国时期皖西地方社会也产生和建立了一些民间社会团体。作者在《皖西地区历史上的会社组织》一文中已有详论[28],不再赘述。

此外,神权力量代表的佛、道、回教等宗教组织通过精神信仰活动,如极力宣扬因果报应、行善尽孝、爱护生命等行为,实现对广大信众进行思想控制。

由上所论,皖西地方社会的组织机构,呈现出国家法定的官方行政组织即州县衙门、乡都、里甲、保甲、乡约等和非官方的民间组织宗族、会社、宗教等互相结合的态势,从而促进了皖西地方政治、经济、社会和文化稳定与和谐发展的实现。其具体运作方式作者已经在相关论文中讨论[29],限于篇幅不再展开。所以皖西地方社会完全处于官权、族权、绅权、神权等权力之下的共治,族权主要是以血缘关系确立其在地方社会的权力与权威;绅权主要是通过对知识的垄断及其与地方官府的关系而确立其在地方社会的权力与权威;官权则是受王朝授权而获得在地方社会的权力与权威;神权是通过超自然神秘力量的宗教膜拜而获取的。这些有形无形的诸种权力,权威构成了皖西地方社会的价值观、行为规范与秩序。皖西地方社会广大的普通民众就是在这些权力交织的铁网笼罩下而默默地生活,繁衍生息。

注释:

① 霍山《马氏宗谱》卷一,2010年印。

② 霍山敦睦堂《乐安孙氏宗谱》卷一,2005年印。

③ 《嘉庆朝我徽郡在六安创建会馆兴讼底稿》第4页,“监生熊步芳具禀”。

④ 《嘉庆朝我徽郡在六安创建会馆兴讼底稿》第34页,“举人张邦宁具禀”。

⑤ 《奉本州太爷永禁差役不取正阳行铺户碑》,碑存寿县正阳关镇玄帝庙公园内。

⑥ 《嘉庆朝我徽郡在六安创建会馆兴讼底稿》第5页,“生员熊可举、贡生李若桂、举人杨恢曾具禀”。