路

2021-09-10本刊专稿木匙

本刊专稿 木匙

汽笛和各种机器的轰鸣声透过窗纱径直传来。帘是动的,但感受不到风,连温热的也都全无。睡前本要做一些反思和畅想,但钢筋混凝土阻绝了我的思绪,睡意偏又消散,只能任由枯瘦的灵魂和躯体在六面铁壁间来回碰跌。

毕业两年了,生活和工作似乎仍是一团糟,我甚至找不到在这个城市留下来的任何理由,更没有勇气去探究自己的内心。情绪低沉时只隐隐感到被蓝色全副武装地裹挟着,而我也只能凭借一零年代以前的空白和纯洁,来抵御周围似有似无的灰暗。闭上眼睛,我总能在那片空白的记忆碎片上找到一条深深浅浅的路,歪歪斜斜,南北向延伸开。

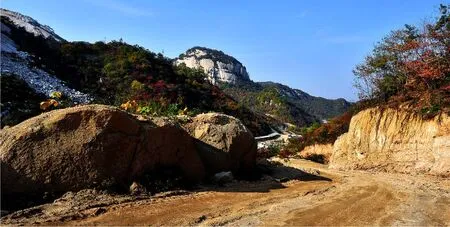

北路

关中人对脚下的黄土地确实是有感情的。算不得祖宗,但要说土地是娘亲我想大概没有几个人想着要反驳,至少对于农民来讲。他们蹲着补苗,跪着捡穗,伏着卷草,换遍各种亲昵的动作投进土地的怀抱。而我,对于那片土地的情感是极厌恶又极喜爱的。

有土就有泥,有泥就难成路。我从小到大都有一个疑惑,究竟大家对于土地的怜爱程度有多深,以至于不舍得在人行的地方铺上一层碎石或是几块砖。下雨时尽着水泥鞋在泥泞里翻搅,雨停时才从灶火里拿出几块烧过的蜂窝煤在门前摔出一条窄窄的路来。或者文雅些,从炕肚子里掏出一笼细灰,用方锹均匀地铺出一条小路。

从小学到初中,我最大的烦恼就是上学碰到下雨天。撑着破伞或是顶着土黄的草帽,蹬着用废旧的自行车带补过的水泥鞋,一行人歪歪扭扭地在路上走着,从天黑走到天亮,几里路胜似百里路。

母亲却是乐观的,每天都摸黑起,在灶火里忙活半天,烧好饭菜,然后叫我起床。“懒懒,长长。懒懒,长长……”她边唱边用手轻轻擀我的膝关节,说是这样可以快快长高。下雨天的中午是不用回家的,这是那个年代村子里的大人小孩之间的约定。见我吃完早饭,母亲便从篮子里拿出一个白面馍装在塑料袋里,然后塞进我的书包。临走时,又掏出五毛钱给我,这便算作是下雨天的“福利”了。叮嘱几遍“要拿好,不要弄丢了”,这才放心地送出门去。她很少跟在后面,只是远远地望着,仿佛从家门口到学校的这段泥路是我们姐弟三个要跨过去的人生第一道障碍。

三个孩子三张嘴,三份学费,母亲嘴上偶尔也会抱怨日子艰难,但现在想来,她总能在艰难中流露出难得的豁达和幽默。

中考那年,是母亲陪我去的县城。其实我上初中时去县城参加过几次竞赛,要说考试或者出远门总不至于胆怯。若是我自己一个人,想也是可以的。

六月份的天气总是折磨人,高照的艳阳和倾盆的大雨随时都可能轮班换岗。最后一场考试结束后,我冲出考场,在瓢泼的白雨中找到了母亲的身影。严格地说,是她找到的我。她慌忙拉着我上了一辆面包车,一起的还有同村的几个大人和孩子。

雨刷和雨水交替拥吻着前车窗玻璃。司机发动引擎,目的地:杏林镇。至于是哪个村子,母亲并没有告诉司机,只是反复地强调:是水泥路,是水泥路。

面包车开到村子北坡上面的那条泥路时,司机减缓了车速,显然他有点生气了。“你说的水泥路在阿达哩?”

一时间,车内弥漫着紧张的气氛,大家都不知道说什么好。仿佛生活在这样一个交通阻塞,连一条像样的路都没有的村子里是非常羞耻的一件事。这样说,是因为至少在当时我是这样觉得的。

这时候,母亲笑着从后排探出头来,“你看!这地上既有水,又有泥,这不就是水泥路么?”同村的几个大人听到这样的解释都咧着嘴笑了,司机也摇摇头乐道:“你这人,还挺会说哩!”

面包车摇摇晃晃,慢慢地停在了村口。付完钱,一行人下了车。司机调转车头,只见那车屁股吐了一圈黑烟,面包车又摇摇晃晃地开走了。

时隔多年,每每想到这件趣事,心里就不免对母亲多了几分喜爱,连同那条往返了很多遍的“水泥”路,以及我脚下的这片黄土地。

南路

祖父辈箍一口窑洞,有一狭隅得以存身,算是壮举;父辈盖一间瓦房,有一户牖借点光亮,也算是壮举。一零年代以前,几乎没有人想着要走出那个穷苦到快要被人遗忘的角落。而如今,大部分人爬上南坡,在现代化的城市里谋生安家,村落里只剩下几对伶仃的童叟,好不冷清。

生活在那样一个相对封闭的小山村里,许多事情都是非常麻烦的。孩子上学,爬北坡。大人买菜,爬南坡。下定决心搬离那个生活了多年的地方,父亲肯定承受了很大的压力。而在那之前,无数的冷言热语怕是早已在他的心里乱作一团。

外祖父生前曾拉着母亲的手哭着说,“是爹把你害了。”我能够听出来卧在炕上的外祖父其实是想说“都怨爹,是爹把你嫁到了那个地方。”无法想象那样一个倔强骄傲了一辈子的老父亲需要鼓起多大的勇气才能对女儿说出那些掏心窝子的话,但母亲也只是轻轻抽泣,并没有埋怨什么。“养儿防老”“重男轻女”这样的观念不知禁锢了多少辈人,毁了多少人的幸福和自由。先给女儿定一门亲,收了礼钱才好成全儿子的“美满”婚姻。“防老”到头来反倒成了无人理的空言,当然这些都是后话。

外祖母也曾当着父亲的面说过“是我瞎了眼,把女儿推到你们那个烂沟沟里”这样的话。我记得父亲当时低着头,紧锁着眉,无能为力且无言辩驳。被长辈随口说几句气头上的话倒也没什么,最让父亲心伤的大概是孩子们的不理解吧!

有一年春节,我要去县城见几个同学,但从家到县城的距离很远。不管是走北坡还是上南坡,都免不了近一个小时的步行。我嘟囔着抱怨了几句,然后才走出门去。“你等会,我给你挡个车么!”父亲皱着眉,无可奈何地叹了口气。

“我自己走!”我的步伐和语气同样坚定,顺着田间的小路头也不回地往南走去。少年的胸中总藏着一股劲儿,用来保护那些莫名其妙的自尊,抵御来自外部世界的好意或是坏意。一口气爬上南坡,那股劲儿懈了一半,便又觉得自己方才的举动多少是有些伤人的。

父亲话不多,倔强中带着几分温和。听母亲说,父亲年轻时干过瓦工,收过破烂,当过学徒,这并不代表着父亲是一个意志不坚定且无一技之长的人。煮饭烧菜,走线装电,砌墙电焊,写对联,下象棋……不得不说,父亲在诸多方面还是有两把刷子的。但和几个孩子的沟通交流,对父亲来说却是略微棘手的。

两个姐姐出嫁后,经常为回娘家犯愁。我刚毕业那会儿疲于通勤和工作,也很少回家。父亲大概看出了问题所在,这才和母亲商量着搬家。但我宁愿他考虑母亲多一点,这个家亏欠母亲太多了。乔迁时父亲简单宴请了亲戚朋友,那天他的脸上露出了难得的自信和笑容。

外祖父生前在二女儿的楼房里住过一阵子,母亲也尽了女儿对父亲该尽的孝道。在外祖母的养老问题上,父母也是当仁不让。我能够感受到父亲内心的坚忍和执着,以及他对于爱和责任的无声践行。毕业两年,经历了工作和感情上的波折,我也体会到了生活的不易,对于父亲这么多年来的选择和决定也都慢慢地理解了。

南坡以南,是父亲用积攒了多年的勇气和努力“走出”的壮举。他那沉默的背后总是隐藏着善意、平淡、朴实,同时又充满力量。

心路

高楼林立,灯红酒绿,我们经常会在这些城市的虚无中迷失自我。忙着工作,吃饭,睡觉,聚会……没有多少人愿意花时间思考“我是谁?我从哪里来?我要到哪里去?”这样的哲学命题。于是我们的生活少了几分陶潜的“真意”,多了几分子瞻的“长恨此身非我有”。我们不应该走回头路,但迷茫失落时不妨回头看看来时的路。

回过头看,我那遥远的村庄和那条南北向延伸开的路给予了我很多。它们教会我要珍惜粮食和蔬菜,要用爱和善意对待别人,要用最真实朴素的文字记录生活。生命的厚度正像那片黄土地一样,它淡忘了我们踩上去的每一片脚印,却支撑着我们走向每一个远方。我们曾从它的血液中汲取养分和力量,在它的怀抱里野蛮生长。但生活的真相往往是:我们在走向广阔世界的途中遗忘了土地,还厌弃它的贫瘠。