网格化治理视角下基层公共治理模式研究

——以福州市“河长制”为例

2021-09-07闫文琴

戴 雯,闫文琴

(福建工程学院,福州 350118)

1 问题的提出

2019 年10 月31 日,中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议通过《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》。该文指出,必须加强和创新社会治理,完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系,建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。新时代中国的经济发展带来巨大的经济红利的同时,也对水生态环境造成了严重破坏。因此,治理和保护水生态成为新时代治国理政的重要课题[1]。2016 年10 月11 日,中央全面深化改革领导小组第二十八次会议审议通过了《关于全面推行河长制的意见》。党的十九大也提出“与大自然同生共长,创造和谐生态”,要加快生态文明体制改革,建设美丽中国。

福建省福州市政府高度重视全面推行河湖长制工作,牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念,坚持“节约用水、区域协调、综合治理、多方发力”的治水方针,认真贯彻落实中央和省委、省政府关于全面推行河湖长制的决策部署,始终将河湖长制工作作为一项重要任务和民生工程抓实抓好。福州市在2014 年就确立了河长管河模式,2017 年3 月20 日出台了《福州市全面推行河长制实施方案》并全面推行“河长制”。虽然“河长制”在运行过程中取得了一定的成效,但仍存在运行困难,阻碍了福州内河治理的新发展。

2 网格化治理视角下的公共治理

2.1 网格化治理

网格是基于每个行政区的管理区域划分的网格,以地理坐标来表示位置。共分为四级网格,即市级、区级、街道级、社区级,呈金字塔架构,为网格化治理提供基本数据。

网格化治理是城市管理的新想法,指的是应用数字信息化方式,以管理区域为网格治理范围,以社会公共事件为管理的主要内容,以处理单位为负责人,通过网格化信息管理平台,实现高效的公共治理。

网格化治理大大增加了基层执法的力量,使执法重心下沉,建立了全面信息化协调的工作模式和快速反应的有效机制。借助信息技术将管理对象按照相关标准进行网格统一划分,以信息技术实现信息共享,提高公共治理效率。

2.2 区域公共治理模式

区域治理是政府、非政府组织、私人部门、公民及其他利益相关者为实现最大化区域公共利益,通过谈判、协商、伙伴关系等方式对区域以及区域内横向部分和纵向层级之间具有交叉重叠关系的公共事务展开集体行动的过程。

区域治理具有三个基本特点:一是多元主体形成的组织间网络或网络化治理;二是强调发挥非政府组织与公民参与的重要性;三是注重多元弹性的“协调”方式来解决区域问题。

常见的区域公共治理模式有三种:①科层制区域公共治理模式,即奉行“一个区域,一个政府”的理念,在一定区域内形成一个自上而下的行政单位,管理区域公共事务;②市场化区域公共治理模式,即由各个主体协商谈判后达成共识,从而推动区域发展;③中间型区域公共治理模式,即上级政府通过合理授权和制度创新等方式为区域管理者提供权威保障,使其拥有有效约束区域成员的权力。

3 区域公共治理模式实践研究——以福州市“河长制”为例

中国福建生态之美与泱泱闽水休戚与共。福州有内河107条,总长达到244 km,在全国内河河网密度中位居前列。2014年福州市就实施了河长管河模式,2017 年3 月开始全面推行“河长制”。

3.1 “河长制”在福州的实践及创新管理

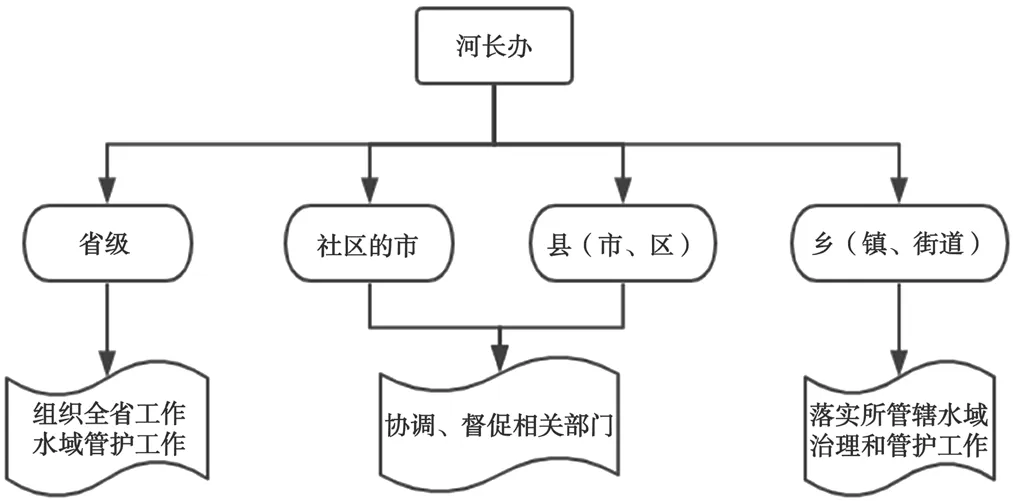

3.1.1 福州市“河长制”的组织架构

福州市“河长制”的组织架构如图1 所示。

图1 福州市“河长制”组织架构

3.1.2 福州市“河长制”创新管理

(1)创新建立城市内河“双河长制”。按照“政府河长”“企业河长”协同管理的“双河长制”要求,城区111 条内河和8 个湖体全部建立双河长责任清单。

(2)探索社会化购买服务。通过购买社会化服务,成立了内河水系巡查支队,实现全范围内河巡查。永泰县积极引导社会力量参与河湖治理,建立河湖物业化管理服务中心;长乐区、福清市、连江县等地开展第三方“无人机”巡河等。

(3)全省首创。设立法院驻河长办法官联络室,市法院与市河长办进行常态化工作对接,实行精细化司法服务,构建共建、共治、共管的工作局面,筑牢司法保护屏障。

(4)拓展宣传方式。广泛利用各种短视频平台、河长制公众号、社区宣传栏等多种方式大力宣传河长制;通过民间河长、企业河长等,广泛发动群众积极参与“河长制”工作。

3.2 福州市“河长制”取得的成效

3.2.1 完善组织体系,建立工作机制

以党政领导责任制为核心,健全市县乡村四级组织体系。除村以外的三级均落实党政双河长制,严格落实明察暗访、水质通报、问责问效等机制办法,压紧压实各级河湖长责任,做到有问题早发现、早反馈、早解决。落实群众反映、加强媒体曝光、实时监测等问题。同时,将一线考察干部机制与河长制工作内容紧密结合,将考核成绩作为干部评优晋升的主要依据。

3.2.2 高层部署推进,加强落实工作

省委、市委领导多次主持召开各类工作、专题等会议,部署河湖治理工作,动员干部参与,亲自协调督办,多次赴城区水系综合治理一线调研,深入闽江流域福州段巡查指导,要求各级河长切实当好“施工队长”,全力推进河湖长制各项工作。同时,按照“党政同责、一岗双责”要求,将落实水污染防治各项任务纳入党政领导生态环保目标责任书,制定了《福州市碧水攻坚“三巩固”任务清单》等,全力推进重点整治项目。

3.2.3 坚持问题导向,突出专项整治

一是黑臭水体治理向纵深推进。消除了城区40 多条黑臭河道,10 多条断头河被打通,新建近百条河道,建成城市串珠公园带,滨河绿道500 km,沿河环境显著改善。二是打好劣V类水质歼灭战。重点围绕畜禽养殖污染、农村生活面源污染和部分乡镇企业比较集中的地方工业污染,按照条块结合、因地制宜的方式,全面推进小流域综合治理。

3.2.4 完善制度基础,协调河湖工作

继续健全“一河(湖)一档一策”。根据河湖管护工作实际,认真梳理问题与对策,全面完成修编,建立健全法规体系;进一步提升河湖管理的规范化和制度化水平;加大河湖空间管控力度,完成了河湖生态保护的蓝线划定工作;各级河长湖长公示牌维护更新到位。

4 完善“河长制”公共治理的构想——建构网格化治理模式

4.1 科学规划河湖网格

根据各区域的地形、水域、湖湾等条件来划分网格。网格划分采取双层划分的方法,首先划分大片区,然后在每个大片区中细分网格。同时要按照任务明确、范围清晰、责任具体的原则,使网格间良好衔接、不遗漏、不空白[2]。通过网格化管理,加强宣传、巡视、执行效果,及时发现并解决问题。

4.2 建立健全运行机制

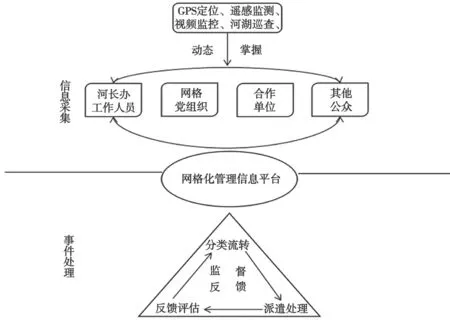

4.2.1 治理机制——建立网格化平台

设立由各河长办为主要责任人的网格化平台,以数字化技术支持网格化管理,设立河湖信息库,配发巡河定位等设备,利用全球定位系统(Global Positioning System,GPS)、遥感技术、无人机拍摄、监控设备等手段,完善网格化管理的日常硬件设备,确保实时、动态知晓河湖的具体情况。同时运用数字化、信息化方式,使河湖生态环境长效管理实现各部门联动,达到目标一致、资源共享的动态管理要求[3]。全方位的网格化平台(见图2)健全了河湖网格治理体系,打破了之前“九龙治水”的困境,将提升区域公共治理精细化程度[4]。

图2 网格化管理信息平台

4.2.2 党建机制——近邻党建

坚持党建引领、机制联动、政策支持,共建资源支持体系。在开展网格化治理的过程中,以党建为引领,动员整合各方力量,形成多方参与的联动机制。由党委书记担任网格书记,领导网格员开展一系列工作。在工作学习上,需要组织网格员掌握河湖治理的相关政策方针,同时通过各地党建服务中心(站)开展形式多样的活动,如“党员先锋”活动、“环保知识闯关”项目等,达到宣传爱护河湖生态的目的。党支部建在网格,一定程度上可以发挥广大党员同志的主观能动性,在河湖治理中发挥党员先锋作用,扩大公共治理空间,让群众共建共享。

4.2.3 管理体制——统一指挥

建立网格化服务管理中心,实现监督权和指挥权的统一。明确各相关单位职责,科学合理地细化管理任务及阶段目标,按照“划分网络、网格到人,人在格中、责任明确”的原则对破坏河湖生态的问题进行责任细分。由网格化服务管理中心统一指挥,一定程度上弥补了有些河长因忙于行政事务而在河湖治理工作上有所疏忽的不足,改善了河长因为河湖治理专业知识欠缺使得决策滞后的问题,让公共治理朝着又快又好的方向发展。

4.2.4 反馈机制——统一路径

通过信息管理平台,对河湖问题进行数据分析,分类处理,做到及时反馈、高效处理,将问题整合在网格化治理平台中,并进行有效的分类处理、全过程监测、事后评估。统一受理在一定程度上激发了公众参与社会事务的积极性,传递了“河湖共建共享”的理念。

4.2.5 考核机制——奖惩并举

建立健全网格化管理工作考核考评制度,细分考核条例和标准,上级网格对下级网格要进行常规管理,对重大项目进展进行督促检查;下级网格对结果进行总结上报,若工作落实不到位,则根据网格负责人及相关工作人员的考核机制进行问责,若情节严重,要依法严惩。

4.2.6 参与机制——多元主体参与

网格不仅仅是政府工作人员的管辖空间,还是非营利性组织、志愿者团体、企业、社区公民等社会公众参与区域公共治理的平台。多元主体共同参与河湖公共治理工作,充分反映了共建共享的社会治理理念,可实现多元治理生态水环境,促进闽水绿色生态发展[5]。

4.3 坚决落实效力保障

4.3.1 明确服务导向

推动“河长制”网格化管理,树立为人民服务的意识,将网格建设成为政府解决河湖问题的重要支点。提升各级政府网格化管理的服务理念;推动各级政府在服务中治理、在治理中服务;提升各级领导以及网格员对网格化治理工作的认识,推动精细化服务转变。

大力宣传网格管理相关内容,让群众对网格化管理慢慢熟悉,逐渐认同。在每个网格化管理服务中心以及社区做好宣传,张贴网格工作流程图,设置网格员标志牌,提高社会公众对“河长制”网格化管理和网格员工作的了解和熟知程度,让居民群众认同网格员,接受网格化河湖治理[6]。

4.3.2 确保科技支撑

当前,河流防治相关部门还存在横纵联系不够、沟通不够、共享不够等问题。对此,要大范围应用信息化、智能化、数字化技术手段。“大数据”时代需发挥数据对治理工作的积极作用,用数据整合相关资源,从而服务于网格化治理。构建网格化治理平台,利用信息化和智能化技术对各部门的有效信息进行整合和分析,并进行互通和共享。

4.3.3 完善人才保障

当前,网格员队伍发展缺乏长效的培养机制和发展规划,网格员专业能力不足。对此,要对网格员开展网格化工作细则和河湖管理思想等相关方面的培训,同时要建立健全考核与绩效制度,推进网格人才发展计划,培养一批批优秀的网格人才,组成专业人才队伍。

4.3.4 突出社会协同

网格化治理需要非营利性组织和社会公众等多元主体的参与,以此来激发人们对网格化治理的热情和积极性。同时,多元协同参与网格化治理不仅是公共治理现代化的体现,也是人民当家做主保护生态的表现。要大力完善社会各个主体参与网格化治理的体系,充分发挥社会多元力量的作用,形成一种共建共享网格化治理成效的新思潮。

5 结语

“河长制”是区域公共治理中有关河湖生态水环境治理的重要制度,是推进绿色生态建设的重大举措。实践表明,该制度在推广过程中取得了一定成效,具有理论和实践的重要意义。建构“河长制”网格化管理运行机制不仅是公共治理模式的延伸,也是制度上的发展。