西江干流广东段山水林田湖草生态保护修复技术策略

2021-09-03吴绍娜李霞胡珍珍

吴绍娜,李霞,胡珍珍

(国地科技,广东国地规划科技股份有限公司,广东广州510630)

引言

2020年8月,自然资源部印发《中央重点生态保护修复资金项目储备库入库指南(2020年)》[1];9月,自然资源部办公厅、财政部办公厅、生态环境部办公厅联合印发《山水林田湖草生态保护修复工程指南(试行)》(以下简称《指南》),《指南》明确,“山水工程”实施要全面贯彻落实习近平生态文明思想,坚持人与自然和谐共生基本方略,坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针,旨在推动山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理[2]。

借助此契机,为突破地域的限制,打破行政管理的壁垒,云浮市与肇庆市联合启动西江干流广东段山水林田湖草生态保护修复工程,旨在构建湾区生态安全格局,实现区域内人与自然和谐发展,为西江流域和粤港澳大湾区提供优质的生态产品。同时,依托该项目的实施,加快珠江流域生物多样性、生态功能区和水源涵养地建设,努力实现西江干流广东生态保护修复与珠江流域、粤港澳大湾区社会经济与生态发展的协同共进。

1 流域概况和研究方法

1.1 西江干流广东段流域概况

西江为珠江流域最大河系,发源于云南曲靖马雄山,从广西梧州流入肇庆市封开县后,自西向东流经封开、郁南、云安、云城、德庆、高要、端州、鼎湖等地。该段西江南岸云浮市,地势西南高,东北低,西部、西南部、东南部与邻区、邻市俱以山岭为界,唯北部以西江为界,丘陵是主要地貌,多沿山地边缘发育。北岸肇庆市,地势西北高,东部和南部较低,由西北向东南倾斜,以中低山丘陵为主,平原较少。区内西江横贯东西,多条客水南北入境,亚热带气候带来较为丰富的水热资源。2019年,该其余人口总量751.46万人,GDP总量3170.76亿元,云浮、肇庆是西江经济走廊的重要节点城市。

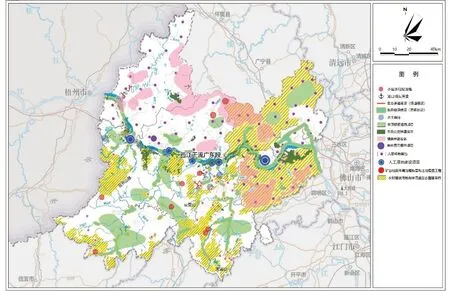

研究区地理位置图

1.2 技术路线

项目技术路线

以“尊重流域自然生态本底,修复山水林田湖草生命共同体”为理念,在对生命共同体进行系统评价的基础上,按照“明对象-找问题-定目标-构格局-划区域-布工程-给策略”的总体思路,围绕“碧江、秀林、蓝湖、青田、靓城、绿矿”的目标定位,以目标和问题为双导向,在国土空间生态安全格局整体保护的基础上,按照“山、水、林、田、草、城乡”六大生态要素类型,开展“流域水生态保护修复、矿山生态修复、森林生态系统保护修复、城乡生态修复、退化土地保护修复”等工程,以期有效修复被破坏的生态系统,提升西江干流广东段整体生态环境质量。

2 主要生态环境问题识别

山水林田湖草生态保护修复工程首先要基于区域生态功能目标,分析生态系统发展趋势,梳理各生态要素存在的主要问题,摸清家底和明晰现状问题是生态保护修复的基础所在[3]。通过对西江干流广东段各生态要素的定性与定量分析,发现该区域存在以下生态问题:

2.1 水环境问题突出,系统治水有待加强

流域水环境整体达标,局部水污染较为严重。根据最新的断面水质数据来看,达到水质要求标准的有37个,达标率为74%,水安全存在风险。城市黑臭水体整治不彻底、不系统、不科学,水体污染反弹严重。小型水电站和港口码头和农业面源污染,导致河流水动力不足,有机污染影响大。

2.2 生态格局有待提升,自然系统高度敏感

截至目前,西江干流广东段区域内共建立各类自然保护地185个,但各自然保护地多处于相互隔离的状态,主要保护物种基本处于互不相连的“孤岛”内,且同一个保护地内普遍存在着生境破碎化现象,物种的种群基因交流较为困难。生态廊道、重要生态节点的建设滞后,重要生态片区之间的连通性较弱。

2.3 绿地系统不完善,生态建设品质较低

西江干流广东段城镇生态空间随着工业化进程的推进减少,逐渐细碎化;城镇内部可供城镇居民生活利用、休闲游憩的绿地空间较少,各城镇绿地斑块连通性不高,导致区域结构性绿地缺失,绿地布局不均衡,生态服务功能缺失。

2.4 棕地有地灾隐患,存在环境污染问题

西江干流广东段矿产开采历史悠久,老旧矿山较多,矿山地质环境保护工作起步较晚、基础薄弱,且布局分散,存在地灾隐患及环境污染问题,场地开发利用与棕地治理修复机制有待完善。

3 生态保护修复技术策略

3.1 生态保护修复目标

生态安全格局图

基于现状问题分析,针对性地提出西江干流广东段山水林田湖草生态保护修复工程的目标,主要包括构建“一轴五片一网多核”生态安全格局、提升生态系统功能,沟通两级生态屏障、提升流域水安全,实现人水和谐、促进农村综合整治,强化农田生态效益、开展城镇生态修复,提升人居品质、综合治理矿山环境,恢复绿水青山以及推进信息化建设,实现生态智慧管理。

3.2 工程布局

以“山水林田湖草是一个生命共同体”为指导思想,基于现状调查和问题识别,遵循生态服务功能区间差异性、综合分析与突出重点相结合、流域共轭性和相对集中连片等分区原则,结合西江干流广东段具有代表性生态斑块进行功能分区,提出不同分区的生态保护修复目标和保护修复措施,并提出实施保障机制,确保工程的顺利实施及长效稳定。

工程总体布局图

3.3 策略总结

3.3.1 治河保水

提升河道、水库水质保障能力。治理中小型水电站和码头。合理规划污水处理厂布局、改善污水处理的技术方法,应用大数据在污水治理行业,为支持污水处理企业提供有力的支撑。对污水的处理措施,包括入河排污口整治,对入河排污口规范化设置,布局调整与分类整治,在邻近河道地域结合海绵城市建设加强对面源污染的削减。

构建滨水生态系统系统。立足“微生物-水生动物-水生植物-水环境”生态圈,活化河道水生态系统,打造水清岸绿的滨水生态带。注重对河湖岸边带保护与修复,注重水陆过渡段、生态缓冲带的保留与恢复。

3.3.2 护林涵水

构建森林生态体系。充分依托西江干流广东段的山、水、林、田、湖等自然资源和深厚的人文历史底蕴,围绕“大地植绿、心中播绿”,着力构建森林生态体系,提升城市生态承载力,提供更多优质生态产品,不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要,实现人与自然和谐共生。

建设水土保持涵养林。为保护森林资源,巩固绿化成果,强化水源区水源涵养和水土保持功能,注重在森林区建设水土保持涵养林,拦截降雨径流、增强入渗、涵养水源、调节径流,减少风蚀、水蚀等对土壤的破坏,改善水源流量和水质。

3.3.3 修山治土

历史遗留矿山治理。为了解决流域内历史遗留矿山,地表植被破坏及水土流失等问题,以流域水生态系统保护为核心,通过实施矿山治理与修复、土地整治及水土流失防治,恢复流域矿山区生态,使受损区域基本得到恢复的同时治理水土流失;修复近一级保护区内受污染土地,恢复高效可用的土地资源,使其较好地融入山水林田湖草生态保护修复体系。

3.3.4 控污调田

农田提质建设。以提高流域内农业生产条件、发挥农田生态为目标,筛选流域内级别较低的土地,开展土地平整,完善农田灌排水工程,提升农田土地的级别和生态效益。以水资源高效利用、污染减排和高效灌溉为目的,大力推进流域农业节水减排工程,加强流域农业等用水节约集约利用,提高用水效率。

水安全防治。推动低位沼泽以及河流、河缘湿地修复,构建草滩地、草本沼泽和森林沼泽类植被群落,通过滞留沉淀,生物净化等方式,有效发挥湿地生态系统拦截净化、降解水体污染物的功能,逐步恢复水源开阔、生境多样的湿地生态系统。

3.3.5 生态智慧

生态安全格局构建。以森林、农田覆盖区为主的面状生态系统,以西江干流广东段为主的线状滨水景观带,以城乡人居环境重点改造区、矿山及土壤生态综合整治修复区为主的修复点,形成“点-线-面”的区域生态网络安全格局,使森林水源涵养能力、生物多样性和水土保持等重要生态功能得到提升,河道、湖泊和湿地等水体的自然岸线得到修复,城镇农村生态系统的功能和多样性得到恢复。

智慧化管理。利用全国“三调”成果,建设流域现状与规划数据库与管理平台,结合遥感监测等现代技术手段,通过“5G+”和物联网技术,搭建山水林田湖草生态保护修复监测预警大数据平台,对项目建设过程及其效益进行全方位评估和动态反馈,实现生态系统的智慧化管理。

策略概念图

4 建议

作为贯彻习近平新时代生态文明思想、实现“绿水青山就是金山银山”的重要途径,山水林田湖草生态保护修复工程的地位十分显著。西江干流广东段山水林田湖草生态保护修复工程实施中采取的技术策略主要包括护林涵水、修山治土、治河保水、控污调田和生态智慧等内容,山水林田湖草生态保护修复工程已取得一定的综合效益,但仍存在工程宏观布局不完善、整体理念未贯彻等问题,这些也是山水林田湖草生态保护修复领域重点关注的问题,针对以上存在的问题,本文也提出以下几点建议:

一是加强区域联合防控。开展区域环境保护管理体制创新试点,统筹规划、统筹标准、联合监测、联合执法[4]。建立固定的互动沟通机制,形成区域生态保护一体化格局,推进区域生态文明建设。

二是建立国土空间生态保护修复调查监测评估体系。结合大数据手段,开展自然资源和生态环境功能动态变化监测评估,为国土空间生态保护修复管理提供技术支持,实现生态修复工程相关部门数据共享、业务协同,提高生态修复工程的实施效率和科学性。

三是创新生态价值转换机制。通过综合利用国土空间规划、建设用地供应、产业用地政策、绿色标识等政策工具[5],发挥区域生态优势和资源优势,推进地区生态产业化和产业生态化,以可持续的方式经营开发生态产品,将生态产品的价值附着于农产品、工业品、服务产品的价值中,并转化为可以直接市场交易的商品。

四是制定生态保护修复补偿标准。建立各类生态空间、各类自然保护地的自然资源和生态环境功能价值评估核算制度[6],制定生态保护修复国家标准,为生态保护修复补偿提供科学依据。