近二十年来国际环境伦理学研究的特征、热点及走向

——基于SSCI二种主要期刊(2000-2019年)的文献计量分析

2021-09-03林凯

林凯

(淮阴工学院马克思主义学院,江苏淮安223003)

2020年,一场突如其来的全球新冠疫情,让这个春天变得如此寂静,让人们不得不重新审视人与人、人与(野生)动物、人与自然之间的伦理关系。联合国环境署《2016前沿报告》曾预测一些令人担忧的新兴环境问题,其中指出,“人畜共患传染病严重威胁经济发展、破坏动物和人类福祉以及生态系统的完整性。”[1]研究表明,新冠病毒是一种动物源性病毒,是通过动物传染到人的途径感染的。因此,面对全球新冠疫情所带来的灾难,人类需要从生态环境方面进行深刻的反思,要充分认识到人与自然是休戚与共、密不可分的,是一个有机、和谐、共生的生命共同体,要正确处理和改善人与自然之间的关系,世界上所有国家和地区、所有人类应当联合起来,积极行动,共同构建抗击疫情的命运共同体,才能战胜疫情危机。

环境伦理学是人类面对环境危机所引发的种种后果,开始反思自己的所作所为,是“一种试图通过展示物种成员的脉络、甚至无机组织并不是伦理考虑范围的障碍来扩展对于自然与反人类沙文主义的道德框架。”[2]是对传统伦理学的颠覆和扩展。经过一个多世纪的建设和发展,环境伦理学的理念已为人们所理解,在规范人们合理对待自然的道德行为,把道德关怀和生态良知纳入到人与自然关系的调整中,唤起人类的生态环保意识等方面发挥了重要的作用。基于此,本文从《环境伦理学》(Environmental Ethics)和《环境价值》(Environ⁃mental Values)这二种代表了国际环境伦理学研究领域前沿的期刊,对二十年来发表的文献进行研究和分析,总结国际环境伦理学界研究现状、热点问题及其发展趋势的情况,以期对我国环境伦理学和生态文明建设的发展提供一些有价值的思考。

1 数据来源与分析方法

《环境伦理学》由美国环境伦理学家尤金·哈格洛夫(Eugene C.Hargrove)创刊于1979年,这是第一本完全致力于环境伦理学的期刊,杨通进教授曾评价说:“《环境伦理学》杂志已经成为国际环境伦理学学术界一份最有影响,也最具有权威的学术刊物,为全球范围的环境伦理学的发展立下了不朽的功勋。”[3]《环境伦理学》杂志的创立,标志着“这是以环境伦理学为代表的环境哲学发展史上的一个里程牌。”[4]《环境价值》于1992年在英国创刊,这是第二家环境伦理学领域按照专家审查制度运行的研究类学术刊物。这二种期刊,都为环境伦理学的理论探讨和思想发展提供了很好的学术平台,对该学科的传播和影响是深远和巨大的。

1.1 数据采集

本文采用的数据来源于Web of Science数据库中2000—2019年这二种期刊的文献记录,数据集包括文献标题、作者、机构、摘要、关键词、年份、卷(期)、参考文献等。由于2000年以前的文献在WOS上没有收录,且2019年仅收录《环境伦理学》5篇文献,这是本文的研究和遗憾之处。经统计,20年来,除去书评等非研究性文献,以上二种期刊共计刊载论文880篇,故本文仅对这880篇文献进行数据挖掘和综合研究。

1.2 研究方法

研究方法主要采用文献计量学中的科学知识图谱方法。所谓科学知识图谱,又叫知识图谱、知识域可视化,是“把应用数学、图形学、信息科学等学科的理论和方法与计量学引文分析、共现分析等方法结合,用可视化的图谱形象的展示学科的核心结构、发展历史、前沿领域以及整体知识架构的多学科融合的一种研究方法。”[5]本文运用目前广泛应用的由陈超美博士开发的知识图谱可视化分析软件CiteSpaceV,按照科学计量学的基本方法,对搜索到的880篇论文标题、作者、摘要、关键词、共被引文献等信息进行数据标准化处理后,使用该软件进行信息可视化分析,梳理和总结近20年来国际环境伦理学的发展现状与趋势。

2 国际环境伦理学研究主要群体分布

2.1 国家和地区分布

近20年来,在这二种期刊上发文的共有43个国家和地区,发文数在10篇以上的有15个国家和地区(见表1)。其中,美国(363篇)、英格兰(110篇)和加拿大(65篇)发文量最高,中国以18篇的发文量排在第10位。从发文量上可以看出美国是环境伦理学研究的中心,这与其较早开展环境运动和进行环境伦理学研究有关。值得注意的是,中国近年来的发文量陡增,这充分表明了我国学者对这一研究领域的持续关注,同时和我国正在进行的生态文明建设的伟大实践密切相关。

表1 发文量排名居前的国家和地区统计表

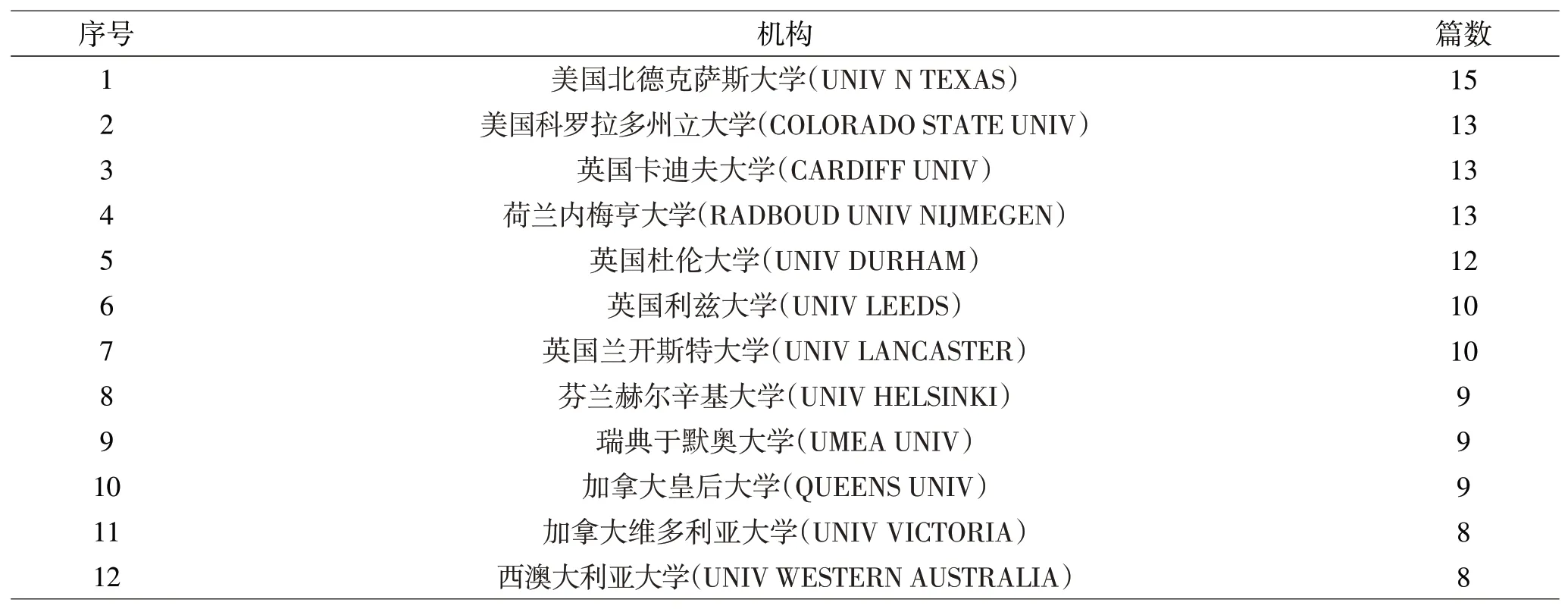

2.2 研究机构分布

从发文研究机构来看(见表2),美国北德克萨斯大学独占鳌头,这里是《环境伦理学》杂志的所在地,有美国环境哲学中心,也有国际知名的环境伦理学家哈格洛夫、贝尔德·克里考特(J.Baird Callicott)、里卡多·罗兹(Ricardo Rozzi)等教授,成为国际环境伦理学研究的重镇也是情理之中。科罗拉多州立大学有环境伦理学杰出的教授霍尔姆斯·罗尔斯顿Ⅲ(Hol⁃mes RolstonⅢ)坐镇,他曾是国际环境伦理学协会的创始人和《环境伦理学》杂志创刊者之一。英国卡迪夫大学则有著名环境伦理学家罗宾·阿特菲尔德(Robin Attfield)。荷兰内梅亨大学有马丁·杜森(Martin Drenthen)。中国高校共在此刊发文18篇,其中,香港高校5篇,台湾高校3篇,内地高校10篇:中国人民大学2篇,苏州大学2篇,中山大学1篇,华中科技大学1篇,北京师范大学1篇,华东师范大学1篇,大连理工大学1篇,上海理工大学1篇。

表2 发文量排名居前的机构统计表

2.3 重要作者分布

从作者发文量来看(见表3),美国环境伦理学学者居多,这也从另一个侧面反映了美国是环境伦理学研究的主要阵地和最活跃的地方。发文量第一的是米克·史密斯,他供职于加拿大女王大学,是《情感地理学》(Emotional Geographies)一书的作者,也是《情感、场所和文化》(Emotion,Place and Culture)杂志的编委之一,主要研究情感地理学、批评生态学、生态与政治等。西蒙·P.詹姆斯供职于英国杜伦大学,著有《禅宗与环境伦理》(Zen Buddhism and Environmental Ethics)一书,主要研究环境价值、佛教与环境伦理等。克里斯托弗·J.普雷斯顿供职于美国蒙大拿大学,主要研究荒野问题、气候工程学、合成生物学及与人类世相关的其他新兴技术,其著作包括:《基础知识:环境哲学、认识论和地方》(Grounding Knowledge:Environmental Philosophy,Epistemology and Place)、《拯救造物:霍尔姆斯·罗尔斯顿生活中的自然和信仰》(Saving Creating:Nature and Faith in the life of Holmes RolstonⅢ)、《气候正义与地球工程:大气人类世的伦理和政策》。[6]马丁·杜森供职于荷兰内梅亨大学,主要研究方向有地方伦理学、环境解释学、荒野价值、生态修复伦理学和尼采的环境哲学等。里卡多·罗兹,任职于美国北德克萨斯大学哲学系和位于智利威廉斯港的欧莫拉民族植物园(Omora Ethnobotanical Park,由智利麦哲伦大学、生态与生物多样性研究院建立),[7]提倡生命文化伦理学(bio-cultural ethics)方法。上述专家在我国介绍和关注得不多,应该值得引起重视和进行研究。

表3 发文量排名居前的作者统计表

3 国际环境伦理学近二十年研究热点分析

这二种杂志的前沿演变在很大程度上映现了国际环境伦理学研究的热点和变化趋势。基于关键词的热点主题分布是文献的核心与精髓,是文献内容的高度概括与主题体现,通过分析关键词出现的频次及其相关性,便能基本把握一个研究领域的热点问题。因此,本文通过对这二种杂志载文关键词进行数据挖掘,描绘出近20年来国际环境伦理学研究热点和研究前沿的演变及发展态势。

3.1 关键词共现分析

借助CiteSpaceV软件,选择“keyword”节点运行得到关键词共现知识图谱(见图1)。图中每个圆点代表一个关键词,节点越大表示关键词出现的次数越多,出现频次较多的关键词一定程度上可以代表相关研究热点。为了使统计结果更加清楚,本文将图中的高频关键词进行整理得到中心性排在前20位的关键词列表(见表4)。

图1 关键词共现知识图谱

表4 关键词前20位高频词汇及其中心度列表

综合图1和表4可以看出,环境伦理学的研究方向是多元的,流派众多。出现次数较高的关键词有:“伦理”(63次)、“气候变化”(62次)、“环境伦理”(52次)、“价值”(47次)等。“伦理”一词居于中心,词频也是最高,其他关键词都由此生发开去,这与环境伦理学的学科属性是相符的,从伦理的视角去研究环境问题,把伦理的关系扩展到人类以外的所有生命。“气候变化”成为研究的热点,与近年来因全球气候变化而引发的生态危机给人类带来的灾难有关。哈格洛夫认为:“气候变化问题毫无争议是人类伦理史上最为重要的伦理问题。它是一个有着明确的时间底线的问题,是一个影响着世界上绝大多数人口存在和发展的根本性问题。”[8]“环境伦理”和“价值”则是环境伦理学研究的永恒话题和核心内容,经久不衰。“可持续性”和“可持续发展”也是研究的热点之一,可持续发展是对人类以往的,特别是工业文明时代的生存方式和价值观进行反思的结果。从1972年《增长的极限》中所论述的“合理的、持久的均衡发展”为可持续发展思想的萌芽提供了沃土,到2019年10月24日首届可持续发展论坛在北京举行,经过各国不断的努力,可持续发展的理论已经深入人心,正成为全球国家和地区经济和社会发展的行动指南。“生物多样性”也是研究的重点,近年来,环境伦理学的研究领域不断拓展,以阐明新的理论框架,目的是探寻多种方法来解决人类所面临的环境危机。如采用多层次生物多样性方法,主要是从人类、环境和非人类实体的共进化的关系来进行研究。“环境正义”也是环境伦理学家重点关注和不可回避的热点问题。国际的和国内的、发达国家和地区与欠发达国家和地区、代际和代内之间等都存在环境正义问题。“政策”“政治”“民主”“治理”这些关键词则说明环境伦理正在走出书斋,走进实践,关注社会。

3.2 关键词聚类分析

对上述关键词进行聚类,生成聚类图谱,并使用“key word”进行系统自动聚类命名,将环境伦理学领域划分成从#0—#9共计10个研究热点的方向(见图2)。

图2 关键词聚类知识图谱

#0“去增长”。工业革命以来在带来经济增长和社会变革的同时,也给人类社会造成了一些负面的影响,如环境污染、资源枯竭、城市拥堵等问题。面对这些生态环境问题,人类开始反思和批评传统的经济增长模式,进而引发了轰轰烈烈的绿色运动。党的十九大报告中提出要推进绿色发展的指导思想,而绿色发展是对过去发展模式的反思结果,构建的是一种新的社会发展模式,更加强调经济效益和生态价值之间的协调。

#1“实践理论”。环境伦理学是一门以实践为旨归的学科,“关注环境伦理学的实践意蕴,力图实现环境伦理学理论与环境保护实践、环境运动、环保决策的沟通与结合,是20世纪90年代以来的环境伦理学研究的一个重要课题。”[9]这与表4所统计的关键词高频词相呼应。

#2“气候工程”(也称地球工程)。是“为了应对气候变化及其影响,对地球环境和气候进行干预而采取的大规模的人工技术和方法”[10],近年来越来越受到国际社会关注和研究,研究范围也从自然科学领域扩展到经济、政治、伦理等社会科学领域。我国作为积极应对全球气候变化的重要大国,要对这一新兴的热点问题加强研究。

#3“仿生学”。是生物学、数学和工程技术学互相渗透而结合成的一门新兴的交叉学科。研究范围主要包括:力学仿生、分子仿生、能量仿生、信息与控制仿生等,近年来也是国际社会研究的一个热点,这其中也涉及到环境伦理问题,同样需要引起我国学者的重视。

#4“人文主义”和#5“内在价值”、#7“环境和遗产价值”。这三个聚类映现了环境伦理学中人类中心主义和非人类中心主义之争一直没有停止,如何更好地整合和超越这两种思想,是环境伦理学今后需要努力的方向。

#6“发展”。是对人类自身发展方式的反思,进而提出新的发展理念,如可持续发展,绿色发展等。

#8“生态修复”。进入21世纪以来,人类对退化的地球生态系统进行修复,以期改善人与自然之间的关系,其中涉及到大地共同体、生物多样性保护、生态位等理论。

#9“达尔文”。从达尔文的进化论那里寻求对人的本质理解的自然史的支持,是环境伦理学研究中的一个重要的和显著的特征。[11]

4 国际环境伦理学近二十年研究前沿分析

对于学科前沿的追踪有利于把握学科发展的趋势以及今后的研究方向,利用Klein⁃berg[12]提出的突变检测算法,基于CiteSpaceV软件,从题目、摘要、关键词和文献记录的标识符中提取出的突变专业术语来确定其研究前沿。

4.1 关键词变化分析

关键词年份变化可较为直观地反映出环境伦理学研究领域所关注主题随时间演变的过程。借助软件的时区视图功能,可从时间维度上来反映知识的演变过程,清晰地显示出文献的更新状况和相互影响的关系,为我们把握环境伦理学研究领域的历时性主题演变提供依据(见图3)。由图2、图3可知,环境伦理学的研究主题是统一的,伦理、价值的主题没有改变,时间跨度也长。但是研究主题又是多样和变化的,在保持已有研究主题的基础之上,结合国际社会研究热点,不断拓展新的研究方向。如2002年关注可持续发展,2006关注环境正义和话语权,2008年关注生态经济,2011年关注生态政治,2012年关注合成生物学,2013年关注共同体,2014年关注气候工程,2015年关注人类世,2016年关注生态修复,2017年关注义务、多元目的论、伤害等,最近二年的研究热点则是仿生学、素食主义、生态民主等。新的科技发展和社会问题催生环境伦理学的研究方向和研究趋势在发生变化,这也提醒我们要随时关注国际研究前沿和社会热点问题,紧跟国际研究趋势。

图3 关键词时区视图

4.2 关键词突现分析

CiteSpace软件提供了独特的对突变词(burst words)的探测技术,即通过探测在某一时间内被引频次或共现频次突现度增加的节点来预测领域内的研究方向。[13]利用CiteSpaceV软件,将节点选为“Keyword”,突变术语作为“Term Type”,设置一定的阀值,绘制出突变词列表(见表5)。

由表5可见,“自然”一词时间跨度最长,自然的权利和价值一直是国际环境伦理学界研究的热点和争论不休的话题,“内在价值”的研究也一直居高不下。随后,人们又把研究的视野扩展到“荒野”,“荒野”一词在2004年成为研究的热点。“政策”一词在2008年成为研究的重点,这也说明了环境伦理学研究的实践倾向越来越明显,更加积极主动参与到具体的环境政策制定和决策中来。2010年以来,重新理解和建构“人类中心主义”的研究在逐渐增多。2014年是《联合国气候变化框架公约》生效的第十年,2015年12月12日在巴黎气候变化大会上通过的《巴黎气候变化协定》是继1992年《联合国气候变化框架公约》、1997年《京都议定书》之后,人类历史上应对气候变化的第三个里程碑式的国际法律文本,形成2020年后的全球气候治理格局。因此,2014-2016年,“气候变化”是研究的热点。习近平总书记强调:“共谋全球生态文明建设,深度参与全球环境治理,形成世界环境保护和可持续发展的解决方案,引导应对气候变化国际合作。成为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者。”[14]而作为环境伦理学研究中心的美国却在2019年正式启动退出巴黎气候协定的进程,不得不说是一个莫大的讽刺。

表5 突现率最高的关键词列表

5 研究结论

通过对上述二种国际环境伦理学杂志在主要群体分布、研究热点、研究前沿领域及其知识基础等方面的梳理和分析,再结合相关文献研读,可以得出如下几点结论和思考。

5.1 注重与实践相结合

环境伦理学是一门实践哲学,理应以实践为旨归,走进实践,无论是从研究热点还是研究趋势来看,都体现了这个特点。如高频关键词中“政策”“政治”“民主”“治理”,关键词聚类中的“实践理论”。这说明国际环境伦理学正在改变过去的研究模式,积极参与到环境政策的制定和决策中来,提高了话语权和影响力。环境伦理学不应停留于书斋、课本、理论当中,而应在环境政策、环境参与、环境管理等方面介入进去,为解决现实的环境危机问题助力,规范人们的环境行为,最终实现人与自然的和谐共处。

5.2 紧跟国际研究前沿

近20年来,国际环境伦理学紧跟社会研究的热点,如可持续发展、合成生物学、气候变化、生态修复等,这些研究热点,涉及到多种学科,可以从多个视角进行研究。环境伦理学积极参与到其中,体现了良好的国际视野。随着新的科技飞速发展,也会产生新的环境伦理问题,如全球疫情、合成生物学、人工智能等,都需要从环境伦理学的角度去认识和反思。因此,环境伦理学的研究也要不断开拓创新、更新理念、与时俱进,努力提高面对环境伦理困境的认知和应变能力。

5.3 拓展新的研究方向

从新的视角和以新的方法为切入点对环境伦理学进行研究,拓展了新的研究方向,也使研究更加多元和丰富。如从社会学、进化论、生物文化、美德伦理、田野环境哲学等方面,为环境伦理学的研究注入了新的范式和催化剂,也产生了良好的化学反应。这说明环境伦理学努力实现多学科之间的互补互助,加强学科之间的沟通与对话。环境伦理学是一门综合的学科,可以借助历史、科学、美学、文学、艺术等学科知识,实现多学科之间的相互学习和借鉴,共同传递环境伦理思想。

5.4 寻求多元文化融合

环境伦理与文化之间存在着交互作用,后者是前者建立和发展的基础,前者能够影响并推动文化的发展。环境问题正逐渐成为一个全球性的问题,任何国家和个人都不能事不关己高高挂起。习近平总书记指出:“生态文明建设关乎人类未来,建设绿色家园是人类的共同梦想,保护生态环境、应对气候变化需要世界各国同舟共济、共同努力,任何一国都无法置身事外、独善其身。”[14]一些环境伦理学家如奥尼尔·约翰、霍尔德金·马里恩借鉴儒家、西蒙·P.詹姆斯借鉴禅宗、里卡多·罗兹在智利建立的欧莫拉公园等,都在积极寻求和融合多元文化的方法,进而为解决环境问题提供合适的路径。因而,挖掘各民族文化传统中的生态智慧和环境伦理资源,实现各种环境伦理智慧的对话与沟通,建构某种具有全球视野的环境伦理学,一直是环境伦理学家们努力的一个方向。[9]